কাঁকুরে লাল মাটির উপর দিয়ে চোখ চালালে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে দূরের দিকটা। তালের সারির মাথাগুলো যেন ঝলসে যাচ্ছে চৈত্রের কড়া রোদ্দুরে। আম-জাম-ছাতিমের সামান্য ছায়াটুকু সম্বল করে কুকুরগুলো হাঁপাচ্ছে। আর উত্তরায়ণের বারান্দায় বসে কবি চেয়ে আছেন দিগন্তে। কাল পয়লা বৈশাখ। নববর্ষ। মনে মনে ফিরে গিয়েছেন কিশোরবেলায়। জোড়াসাঁকোর সেই জোড়াবাড়ির অলিন্দে। বাবামশায় একদা বেশ ঘটাপটা করেই নববর্ষ উদযাপনের ব্যবস্থা করতেন সেখানে। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য উৎসবের মতোই সকাল থেকে চলত উপাসনা, সামগান, বেদমন্ত্র পাঠ। থাকত খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও। ক্রমে অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্ষীণতোয়া হয়ে আসতে লাগল কলকাতায় আর মহর্ষির হাত থেকে নববর্ষের উৎসবের দায়িত্ব আপনিই এসে পড়ল কবির হাতে। কবির নিজের আবির্ভাব বৈশাখে। ফলে গ্রীষ্মের প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপ সত্ত্বেও এর রূদ্ররূপ কবির বড়ো প্রিয়। তাই সেই নববর্ষযাপনকে কবি রূপ দিলেন নবোচ্ছ্বাসের আগমনিতে।

শান্তিনিকেতনে গোড়ার দিকে নববর্ষের উদযাপন খুব বড়ো করে হত না। মহর্ষির ধারা মেনেই উপাসনা, মন্ত্রপাঠেই সীমাবদ্ধ থাকত অনুষ্ঠান। কবি বৈশাখকে আবাহন করে একের পর এক গান বাঁধতেন। গান-উপাসনা শেষে শিক্ষক-আশ্রমিক-কর্মীরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানাতেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। তার পর ১৯৩৬ সাল থেকে নববর্ষের দিনই রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের প্রথা শুরু হল। কারণ পঁচিশে বৈশাখ পড়ত গরমের ছুটির মধ্যে। ১৯৩৬ সালের ১৭ এপ্রিল (বাংলা তারিখ – ৪ বৈশাখ) রাণু মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “জন্মেছি গরমের দেশে।কবিতা লেখার সময় লিখতে হয়েছে, ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’—যত গরমই হোক কথাগুলো আর ফিরিয়ে নেবার জো নেই।” ফলে বৈশাখের উদযাপন ছিল তাঁর অন্তর্জাত।

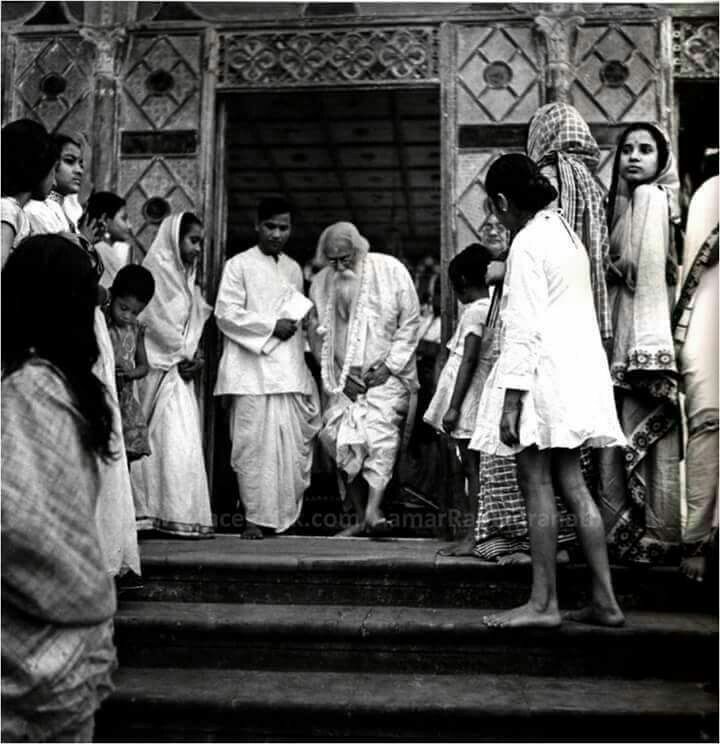

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী শ্রী কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায় সেই সময়কার স্মৃতিচারণা– “শান্তিনিকেতনের প্রখর দাবদাহ আর জলকষ্টের জন্য এই বছর থেকেই নববর্ষের দিন রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালনের রীতি শুরু হয়। এই রীতি চলে অনেকদিন পর্যন্ত। ২০০০ সালের গোড়ার দিকে এই রীতি পরিবর্তন করেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। নববর্ষ আর রবীন্দ্রজন্মোৎসব আলাদা করে দেওয়া হয় কারণ “সেমেস্টার সিস্টেম” চালু হয়ে যাওয়ায় পঁচিশে বৈশাখ তখন থেকে আর গরমের ছুটির মধ্যে পড়ে না। শান্তিনিকেতনের নববর্ষ ও রবীন্দ্রজন্মোৎসব শুধু উৎসব ছিল না কোনও দিনই। বাংলা নতুন বছরের দিনে সে ছিল বাংলা ভাষার উৎসব, বাঙালির সংস্কৃতির উৎসব। খুবই কাকতালীয় হলেও তাৎপর্যপূর্ণ যে রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে রোগজীর্ণ অবস্থায় আরামকেদারায় অর্ধশায়িত হয়ে উদয়নের বারান্দায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন তিনি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করেছিলেন “সভ্যতার সংকট।” “…আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা সে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ঠ সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।”

ততক্ষণে আম্রকুঞ্জে নিচে বেদি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে “হে নূতন, দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।” সঙ্গে পাঠ, কবির বিভিন্ন লেখা থেকে। “শান্তিনিকেতন” সংকলন থেকে পড়া হত ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধ –

“আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য এখনও দিক্প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নিই — এই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।

এই-যে নববর্ষ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কী আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যুষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো, কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল–তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের ঊষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকার খোলাই রয়েছে; সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি; আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিনে বাতাসে নবীনতার আশিস্মন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়– এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়–বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়েগর মতো দিকে দিগন্তে চমকিত হতে থাকে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যুষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে-একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই-যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই-যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়; যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ; যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি; মনে যেন না করি স্তব পাঠ ক’রে নামগান ক’রে, কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ ক’রে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকে আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন, এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা করো। একবার ধ্যান করে দেখো, আমাদের সেই নববর্ষের কী ভীষণ রূপ। তার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলছে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মতো বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়; সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়; পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম ক’রে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।”

এমন করেই বৈশাখের আবাহনে কবির জন্মক্ষণে পুনর্জাগরণ হত আশ্রমের, প্রকৃতির, মননের, চিন্তনের। সকালের সূর্য তখন মধ্যগগনে। প্রখর রৌদ্রের জ্বালা তুচ্ছ করে আশ্রমিকরা ফের মেতে উঠতেন গানে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ১৯৪১ সালে কবির শেষ জন্মোৎসবে গাইবার জন্য একটি বিশেষ গান নিজেই রচনা করেছিলেন তিনি। শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণায় রয়েছে সেই সঙ্গীতসৃষ্টির উপাখ্যান – “প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে…বললেন ‘সৌম্য [ঠাকুর] আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি মানবের জয়গান করিনি । তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।’ কবিতাটি ছিল বড়ো, দেখে ভাবলাম এতো বড়ো কবিতায় সুরযোজনা করতে বলা মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না ,বললেন ‘কালকে হবে’। পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষ পর্যন্ত, বর্তমানে ‘ঐ মহামানব আসে’ গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম।” সেই শেষ জন্মোৎসবে বিশ্বমহামানবের আগমনবার্তা সূচিত করেই ইতি টানা হয়েছিল নববর্ষের অনুষ্ঠানে।

তথ্যঋণ:

১. কৌশিক মুখোপাধ্যায় – বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ড মুখপত্র

২. শান্তিদেব ঘোষ – জীবনের ধ্রুবতারা

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শান্তিনিকেতন প্রবন্ধগ্রন্থ – নববর্ষ

লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!