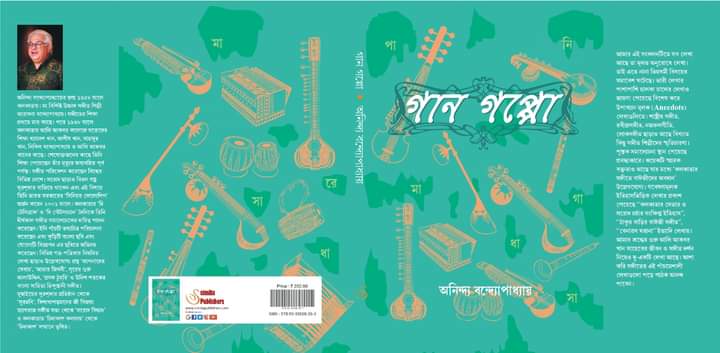

বইয়ের নাম: গান গপ্পো

লেখক: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক: সিমিকা পাবলিশার্স

গ্রন্থস্বত্ব: অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ: গৌতম বরাট

প্রকাশকাল: বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিনিময় মূল্য: ২৫০ টাকা

গানবাজনার জগতে গল্পের শেষ নেই; বিশেষ করে যদি রাগসংগীতের জগত হয়, তবে তো কথাই নেই। গল্পগুলো শুনতেও কিন্তু বেশ মজা। যে সমস্ত গুণী মানুষদের আমরা দেখি, মঞ্চে এমন অসাধারণ সংগীত পরিবেশন করেন; যাঁদের দেখে মনে হয় তাঁরা বেশ গম্ভীর; এই গল্পগুলি তাঁদের সেই কঠিন আবরণ ভেদ করে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিসরে আমাদের কিছুটা নিয়ে যায় হয়ত। কিন্তু, এদের আসল মজা সেখানে নয়, আসল মজা এদের বৈঠকি মেজাজে।

কুমারপ্রসাদের ‘মজলিস’ মনে পড়বে হয়ত আপনাদের। ‘মজলিস’-এ আমরা পড়ি একে একে অনেকের কথাই, গল্পের ছলে বলা। খুব সাধারণ কথাই, যেমন বেগম আখতার আর আমীর খাঁ স্কুলের বাচ্ছাদের মতো কথা কাটাকাটি করছেন; ছাত্র চুরি গেছে, না টিফিন, বোঝার উপায় নেই; কিন্তু আড্ডার ধরনে লেখা সেই কথাগুলিই তাদের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে কয়েক কাঠি।

এই ধরনের লেখার মূলত দুটি উদ্দেশ্য থাকে, লেখক, পাঠক, দু’তরফেই। এক, শিল্পীদের মধ্যে যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ‘ইডিওসিঙ্ক্র্যাসি’, তা খানিক সামনে আনা, কিন্তু তাঁদের কোনওভাবে ছোট করা নয়। দুই, এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গানবাজনা সম্পর্কে কিছু তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া। (Book Review)

আমাদের সমাজে এক ধরনের অভ্যেস দেখা যায়— যাঁরা রাগসংগীত চর্চা করেন, বা যেকোনও একটি ক্ষেত্রে যাঁরা খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদের ওপর দেব-মাহাত্ম্য আরোপণ, তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়ে রাখা। যেন, তাঁরা মানুষ নন, সাধারণ মানবিক প্রবৃত্তি তাঁদের থাকবে না। নারীবাদ চর্চায় মহিলাদের ‘দেবী’ হিসেবে অধিষ্ঠান করানো নিয়ে যে প্রতর্ক দেখি, তার সঙ্গে এর মিল বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রাঙ্গদা’ বা সত্যজিতের ‘দেবী’ মনে পড়ছে কি? দু’ক্ষেত্রেই সমস্যা একই হয়ে দাঁড়ায়— তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন সামাজিক পরিচিতি এতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একভাবে তাঁরা স্বাধীনতা হারান। গানবাজনা নিয়ে এই গল্পগুলি কিছুটা তাঁদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই দেবতা-কেন্দ্রিক ধারণার বিনির্মাণ ঘটায়, তাঁদের মানুষের স্তরে নিয়ে আসে।

আরও পড়ুন- বইয়ের কথা: সাগর-তর্পণ

সংগীতশিল্পী, সুলেখক ও অভিনেতা, পণ্ডিত অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত ‘গান-গপ্পো’ পড়ে মনে হল, এ এমনই বই যা গান ও গল্প দুইয়ের প্রতি সমানভাবে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম। প্রায় তিরিশটি প্রবন্ধ নিয়ে এই বই আমাদের সামনে যেমন নিয়ে আসে সংগীত, সংগীতজগত, তেমনই নিয়ে আসে সংগীতশিল্পী। সেই সঙ্গে নিয়ে আসে অনেকখানি হাসি-মজা। (Book Review)

সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি নিয়ে কথা বলার আগে কয়েকজন সংগীতশিল্পীকে নিয়ে পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য তুলে ধরব। শুরু করি অন্নপূর্ণা দেবীকে দিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ‘অন্নপূর্ণা দেবী’ নামটি কৌতূহল উদ্রেককারী; পৃথিবীর প্রায় সবাই তাঁর নাম শুনেছেন, কিন্তু শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ তাঁকে চোখে দেখেননি। তাঁর বাজনা আমরা যতটুকু শুনি, নিঃসন্দেহে বুঝি, কী অসামান্য মাপের শিল্পী ছিলেন তিনি। তিনি স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছিলেন। লোকসমাজে প্রত্যক্ষভাবে না থেকেও তাঁর উপস্থিতি এতই প্রবল, যে তাঁকে নিয়ে জানার একটা আগ্রহ যেন চিরকালই বিদ্যমান। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি সমৃদ্ধ, কারণ এ লেখায় লেখকের সঙ্গে অন্নপূর্ণা দেবীর সাক্ষাতের বিরল অভিজ্ঞতার কথা ধরা আছে। এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ আত্ম-বিজ্ঞাপন নয়, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। আমরা জানি, লেখক স্বরসম্রাট আলি আকবর খাঁর শিষ্য; সেই সূত্রেই তাঁর যাওয়া অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে। অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রণাম করতে পারার সৌভাগ্য থেকে পরবর্তীতে তাঁর কাছে শিখতে চাওয়ার প্রস্তাব— সব আপনারা পড়বেন লেখকের নিজের কথায়।

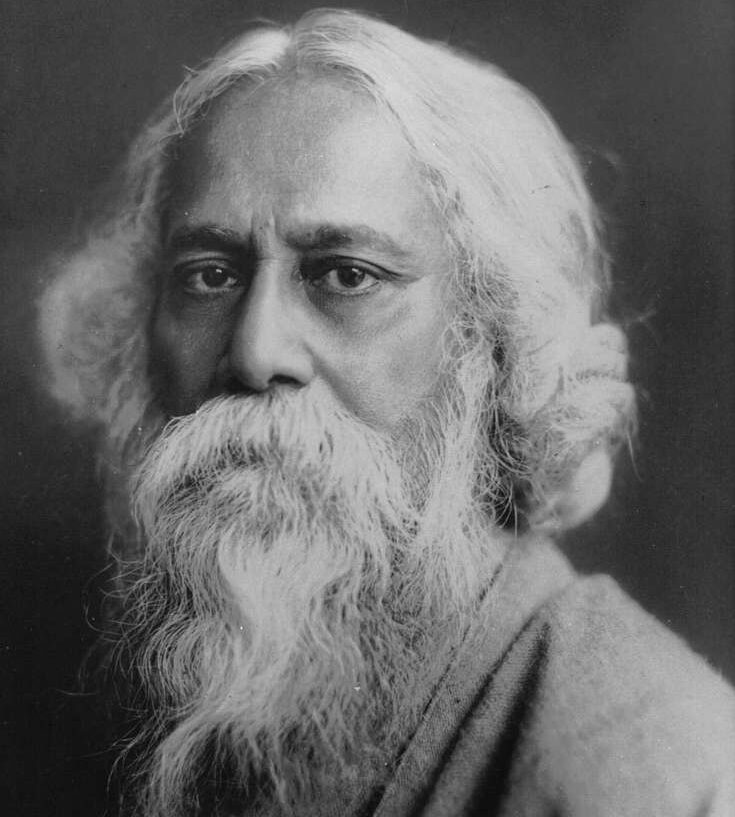

এবার আসি বইটির একদম প্রথম প্রবন্ধে— ‘গুরুদেবরে কী বলছস কী করছস?’ প্রবন্ধের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলি আকবর খাঁর সাক্ষাৎ। আমরা যাঁরা পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলির সঙ্গে পরিচিত, আমরা জানব, আলি আকবর খাঁর আত্মজীবনী ‘আপনাদের সেবায়’ বইটির ভূমিকায় লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটি আপাতভাবে খুবই মজার, কিন্তু এটি একটি স্মরণীয় ইতিহাসের অংশ। আলাউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি; সর্বানন্দ চৌধুরীর ‘একত্রে মিলিল যদি’ মনে করে দেখুন, বা এখানেই প্রকাশিত ‘রবিরাগে’র চতুর্থ পর্ব। আলি আকবর খাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ এই সুবিপুল পারম্পরিক সংলাপে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীর অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ পায় যখন দেখি, এতখানি গুরুত্বপূর্ণ অথচ এত হাসির একটি ঘটনা উল্লেখ করার সময়, বিষয়টির গাম্ভীর্য ও কৌতুক দুইই অক্ষুণ্ণ থাকে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুই শ্রেষ্ঠ সরোদ-শিল্পী, আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁ-র উল্লেখ পাই দুটি প্রবন্ধে। আলাউদ্দিন ও হাফিজ আলি গুরুভাই; তাঁরা দুজনেই তানসেন বংশীয় ওয়াজির খাঁ রামপুরওয়ালের শিষ্য ছিলেন। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আলাউদ্দিনের আত্মজীবনী, ‘আমার জিবনি’তে একটি ছবি পাবেন, তাতে আলাউদ্দিন-হাফিজ আলি সরোদ হাতে বসে। সম্ভবত ওটিই একমাত্র ছবি, যেখানে দুজনকে সরোদ হাতে দেখা যায়।

দুটি প্রবন্ধেই আপাতভাবে একটা ব্যাপার উঠে আসে, ওঁরা দুজনেই পুরনো দিনের মানুষ, বাস্তব জীবনের জটিলতা সম্পর্কে কেউই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আলাউদ্দিনের জীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন, কী প্রচণ্ড অমানুষিক এবং অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করে তিনি গানবাজনা শিখেছিলেন। আলাউদ্দিন বিষয়ক প্রবন্ধটি মূলত তাঁর সেই গ্রাসাচ্ছাদনের কথা বলে, সঙ্গে বলে তাঁর ক্রোধ সম্পর্কে কথিত কয়েকটি ঘটনার কথা। কী সেই ঘটনা? আমি লিখব না। আপনারা পড়বেন বইটি।

হাফিজ আলি খাঁর উল্লেখ যে প্রবন্ধে, তা মূলত দরবারি কানাড়া রাগটি নিয়ে। এই রাগটি তানসেন সৃষ্টি করেন আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, হাফিজ আলি খাঁকে যখন ১৯৬০ সালে পদ্মভূষণ প্রদান করা হয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন— যেহেতু সঠিক শিক্ষার অভাবে দরবারি কানাড়া রাগটি তেমন যত্ন নিয়ে গাওয়া হচ্ছে না, রাষ্ট্রপতি হিসেবে যেন তিনি একটি আইন পাশ করান দরবারি কানাড়ার সুরক্ষা নিয়ে। সে সময় হাফিজ আলি খাঁর অনেক কিছুই হয়ত চাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি এই-ই চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেছিলেন, তিনি তানসেনের সরাসরি বংশধরের কাছ থেকে এই রাগ শিখেছেন, সেটিই তাঁর তর্কের হাতিয়ার। এই প্রবন্ধেই উঠে আসে দুই কিংবদন্তি শিল্পীর শেষ মুহূর্তে দরবারি কানাড়া চর্চার প্রসঙ্গ।

আরও অনেককে নিয়ে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রবিশঙ্করকে নিয়ে লেখাটি, কারণ, এটি রবিশঙ্করের একটি স্বল্প পরিচিত দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে, যা আমরা সচরাচর জনপ্রিয় গণমাধ্যমগুলিতে পড়তে পাই না — আই পি টি এ’র সঙ্গে রবিশঙ্করের সম্পর্ক। কিছুদিন আগেই ডঃ অনীশ প্রধান এই বিষয়ে না হলেও, এর উল্লেখ করেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লেখেন, রবিশঙ্করকে তাঁর সহযোদ্ধারা কমরেড রবুদা বলে ডাকতেন। হৃত্বিক ঘটকের লেখায় এবং দেবব্রত বিশ্বাসের ‘অন্তরঙ্গ চীনে’ও রবিশঙ্করের আই পি টি এ’র সঙ্গে কাজ করার কথা পাই। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই প্রবন্ধটিতে আই পি টি এ’র মূল দুটি কাজ, ‘অঙ্গার’ এবং ‘ফেরারী ফৌজ’-এ রবিশঙ্করের সংগীতরচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আলোচনা করেছেন। ‘অঙ্গার’-এর কিছু দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও তিনি দেন, এবং সঙ্গে কীভাবে রবিশঙ্করের সংগীত সেই দৃশ্যকে আরও জীবন্ত করে তোলে, সেই নিয়ে কিছু বিশ্লেষণমূলক মন্তব্যও তিনি করেন। এ লেখায় পাঠকের উপরি পাওনা লেখকের ‘অঙ্গার’ এবং ‘ফেরারী ফৌজ’ দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

সংগীতজগত এবং সংগীত নিয়ে যে’কটি প্রবন্ধ আমরা পাই, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কলকাতায় সেতার ও সরোদ চর্চার ইতিহাস নিয়ে। এই বিষয়ে আমি অবশ্যই কিছু লিখব না, কারণ খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি ভিন্ন বই আমরা লেখকের কাছ থেকে উপহার পাব। এই বিষয়ে লেখকের বেশ কিছু প্রবন্ধ এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। আরও অনেকের মতোই আমিও অধীর আগ্রহে এই নতুন বইটির অপেক্ষায়।

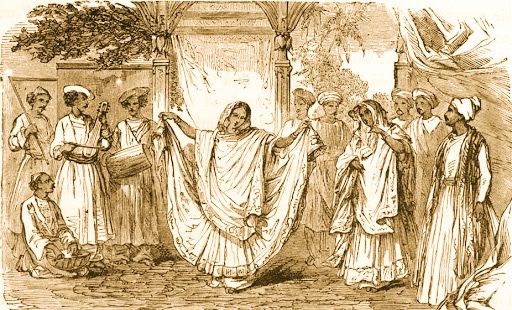

অন্য যে বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি কথা বলতেই হয়, তা হল, ‘কলকাতার সংগীতে বাইজিদের অবদান’। এই প্রবন্ধটি পড়া আবশ্যক, কারণ এটি রাগসংগীত-জগতের সামাজিক-রাজনৈতিক কতগুলি দিক তুলে ধরে। সাধারণত এই ধরনের প্রবন্ধ যাঁরা লেখেন, তাঁরা হয়ত সংগীতের তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে অধিক ভাবিত, কেউ বা শুধুই সামাজিক দিকটি— কিন্তু, কেউই, আমরা যাকে বলি ‘প্র্যাকটিসিং মিউজিশিয়ান’ নন। মহিলা রাগসংগীত-শিল্পীদের নিয়ে রেবন্ত গুপ্ত সম্প্রতি একটি অসাধারণ কাজ করেছেন, কিন্তু রেবন্তবাবুও সেই অর্থে সংগীতশিল্পী নন। মনে রাখা প্রয়োজন, সংগীতের এই অসাংগীতিক দিকগুলি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময়ই তর্কের খাতিরে এমন কিছু তত্ত্ব গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে সংগীতের নিজস্ব ক্ষেত্রে কার্যকর তত্ত্বগুলির হয়ত তেমন সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কেউ, যিনি একাধারে সংগীতশিল্পী এবং সংগীততাত্ত্বিক, যখন এমন বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন বলা বাহুল্য, সমগ্র বিষয়টিই একটি ভিন্ন মাত্রা পায়, কারণ লেখক অসীম নিপুণতার সঙ্গে দুইয়েরই অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

অনেক ক্ষেত্রেই যেমন সেরকম সংগীতেও মহিলাদের স্থান প্রথম থেকেই খুব সম্মানজনক ছিল না। পাশ্চাত্য সংগীতের ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সেইডের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করুন – Feminism in music seems to be roughly at the stage where literary feminism was twenty years ago…. The problem is that music today is as massively organized a masculine domain as it was in the past. Without significant exception, women play a crucial but subaltern role. – এক্ষেত্রে পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, কারণ এমন কিছু কাজই পারে এই স্বল্পচর্চিত বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের নতুন জ্ঞানতত্ত্বের বা এপিস্টেমোলজির খোঁজ দিতে। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, অনুরূপ একটি বিষয় নিয়ে অ্যামেলিয়া ম্যাচিসশোয়েস্কিও কাজ করেছেন; একথা বলা নিষ্প্রয়োজন দুটি কাজের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। দুটি কাজই সমান গ্রহণযোগ্য। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতান্ত গল্পের ছলেই এমন একটি গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা অধিক প্রশংসার দাবি রাখে।

‘গান-গপ্পো’ নিয়ে এই আলোচনা শেষ করব লেখকের রবীন্দ্র-গান সম্পর্কে কিছু কথা দিয়ে। ‘উস্তাদ ইনায়াৎ হুসেন খান ও একটি রবীন্দ্রসংগীত’ প্রবন্ধটিতে উঠে আসে রাগসংগীত-শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাংগীতিক আদান-প্রদানের কথা। এক ধরনের নিছক গুজব চতুর্দিকে শোনা যায়, রাগসংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীত পরস্পর-বিরোধী দুটি পরম্পরা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাগসংগীতের কোনও সম্পর্ক ছিল না, বা নেই। তা যে নয়, তা রবীন্দ্রনাথের ‘সংগীতচিন্তা’, দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা, এবং সর্বোপরি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (পূর্বোল্লিখিত কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময়, যা ধরা আছে ‘সুর ও সংগতি’ গ্রন্থে, পড়লেই জানা যাবে। পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ এই সবকিছুতে একটি মাত্রা যোগ করে। এটির বিষয় মূলত হদ্দু খাঁ গোয়ালিয়রওয়ালের জামাই এবং মুস্তাক হুসেন খাঁ রামপুরওয়ালের শ্বশুর ইনায়াৎ হুসেন খাঁর গান শুনে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা এবং একটি বিশেষ গান রচনা।

অপর যে প্রবন্ধতে রবীন্দ্রনাথকে পাই, সেটি ‘রবীন্দ্র গানে ধ্রুপদের প্রভাব’। এই প্রবন্ধটি সবিস্তারে আমাদের সামনে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথের রাগসংগীতশিক্ষার কথা। ঠাকুরবাড়ির গানে ধ্রুপদের প্রভাব এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়; ব্রহ্মসংগীত রচনার ধারা শুরু হয়েছিল ধ্রুপদকে মাথায় রেখেই। ধ্রুপদের পদের কাঠামো, সুরের চলন, রাগের চয়ন এবং পদের বিষয়— সবকিছুর সঙ্গেই ব্রহ্মসংগীতের মিল পাওয়া যায় এখনও। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ সেই ধারা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর নিজের গান তা প্রয়োগ করেন এমনভাবে, যে তাঁর গানের দ্বারাই বাংলার নিজস্ব গানের, যাকে আমরা বলি ‘ইডিয়ম’-এর সূত্রপাত, পণ্ডিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে সেই কথাই বলেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে যদুভট্টের এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তাঁর গান শেখার প্রসঙ্গ; তাঁদের কাছে শেখা কোন গান তাঁর নিজের কোন গানে স্থান পেয়েছে, তাও লেখক আলোচনা করেছেন।

সবকটি প্রবন্ধ এই আলোচনায় সংযুক্ত করা সম্ভব নয়; উচিৎও নয়। বেশ কিছু বিষয় যেমন বাদ রাখলাম, যেমন কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম আখতার এবং রাধিকামোহন মৈত্র, তেমনই সমগ্র বইটিতে ছড়িয়ে থাকা হাসি-মজার বিষয়টিও বাদ রাখতে হল। ব্যক্তিগত কৌতুকবোধ কালিকলমে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাছাড়া আমার নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কৌতুকের ব্যাখ্যা হয় না; তাহলে তা আর কৌতুক থাকে না। লেখকের অন্যান্য বইগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর সহজাত কৌতুকের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন, আমি কী বলছি। আপনারা ‘গান-গপ্পো’ পড়বেন; এই বই একজন আদত পাঠককে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে। বইটি, আবারও বলব, সংগীত সম্পর্কিত অনেক ‘মিথ’-এর বিনির্মাণ ঘটায় এবং এমন অনেক কিছু পাঠকের সামনে তুলে ধরে, যা বাস্তবিকই ভাবনা-উদ্রেককারী।

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Getarchive, Facebook, Britannica

সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।