‘…সুদীর্ঘ বি,টি, রোডের উপর লোকের ভিড় লেগে আছে। কলকারখানার ছুটির ভিড়। সারা বাংলার বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র এই বি,টি, রোড।’—লিখেছিলেন সমরেশ বসু, তাঁর উপন্যাসে। বিংশ শতকের প্রেক্ষিতে এই দৃশ্য অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। শুধু বিটি রোডই(BT Road) নয়, হুগলি নদীর তীর এমনকী রেলপথের পাশেও কলকারখানার কমতি ছিল না (সেসবের কিছু আজও সচল, কিছু ধুঁকছে, অধিকাংশই মৃত)। তবে এই শিল্পায়নের শুরু মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মানচিত্রে(Map) (চার্লস জোসেফ, ১৮৪১) বিটি রোডের ধারে কোনও কলকারখানা দেখা যায় না। সেকালে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হত মূলত হুগলি(Hooghly) নদীর ধারে। ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে রেলপথ চালু হওয়ার পর যাতায়াত-ব্যবস্থা সুগম হয় আরও। জোয়ার আসে শিল্পেরও।

তবে এ-নিবন্ধ বিটি রোড-কেন্দ্রিক শিল্পবিস্তারের নয়। বরং রাস্তাটির গোড়ার দিনগুলিতে উঁকি দেবে এ-লেখা। আজকের মলিনতার সঙ্গে তুলনা করবে সেকালের সৌন্দর্যের। হয়তো দু-একটা দীর্ঘশ্বাসও জন্ম নেবে, ভেতরে-ভেতরে…

বারাকপুর (দাপ্তরিক বানান)-এর প্রাচীন নাম ‘চানক’। ১৭৭৫ সালে সেখানে ব্রিটিশ সেনাছাউনি ওরফে ব্যারাক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে ‘ব্যারাকপুর’ নামের আগমন (নামকরণের কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে)। ব্রিটিশ কলকাতা থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত বারাকপুরের সঙ্গে সংযোগকারী একটি গ্রাম্য রাস্তা ছিল আগে থেকেই।

বারাকপুর (দাপ্তরিক বানান)-এর প্রাচীন নাম ‘চানক’। ১৭৭৫ সালে সেখানে ব্রিটিশ সেনাছাউনি ওরফে ব্যারাক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে ‘ব্যারাকপুর’ নামের আগমন (নামকরণের কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে)। ব্রিটিশ কলকাতা থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত বারাকপুরের সঙ্গে সংযোগকারী একটি গ্রাম্য রাস্তা ছিল আগে থেকেই। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৯) হুগলি নদীর পূর্ব-ঘেঁষা সেই রাস্তার হদিশ মেলে। আজকের বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ওরফে বিটি রোডের পূর্বসূরি বলা যায় সেটিকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি বারাকপুর ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করেন। সেখানকার সেনাপ্রধানের বাংলোটি গভর্নর জেনারেলের কান্ট্রি হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এছাড়াও বারাকপুর-কে ঘিরে বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল তাঁর, যা তাঁর আমলে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই রাতে বারাকপুর ছাড়েন তিনি। তবে এর মধ্যেই একটি প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন, যার ‘উদ্বোধন’ হয় সেই দিনই, অর্থাৎ ২৯ জুলাই। প্রকল্পটি ছিল শ্যামবাজার থেকে বারাকপুর পর্যন্ত একটি রাস্তার নির্মাণ। দৈর্ঘ্য ১১.২ মাইল (১৮.১ কিলোমিটার)।

ক্যালকাটা গেজেট-এ, ২৫ জুলাই ১৮০৫ সালের একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে— ‘…the new road to Barrackpore will be opened for the accomodation of the public on the Monday next, the 29th instant’, অর্থাৎ আগামী ২৯ জুলাই নবনির্মিত বারাকপুরগামী রাস্তাটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। ব্রিটিশ সৈন্য ও গভর্নর জেনারেলের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই র্নির্মিত হয় রাস্তাটি। অতএব, আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান বিটি রোডের ‘জন্মদিন’ ২৯ জুলাই, ১৮০৫। প্রসঙ্গত, দীর্ঘকাল রাস্তাটি পরিচিত ছিল ‘বারাকপুর রোড’ নামেই। উনিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বে ‘ট্রাঙ্ক’ শব্দটি সংযুক্ত হয়।

ক্যালকাটা গেজেট-এর ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশগুলি হল—

১। রাস্তার ধারে লাগানো বৃক্ষচারাগুলি যাতে আহত না-হয়, সে-জন্য পথচারীদের যত্নশীল হতে হবে।

২। পদাতিক, ঘোড়সওয়ার বা অন্য-কোনও যান যেন রাস্তার মধ্যিখানের ইষ্টকনির্মিত অংশ দিয়ে যাতায়াত করে, রাস্তার ধার দিয়ে নয়।

৩। রাস্তার ধার নিয়ে হাতি, বলদ-টানা গাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়ির যাতায়াত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

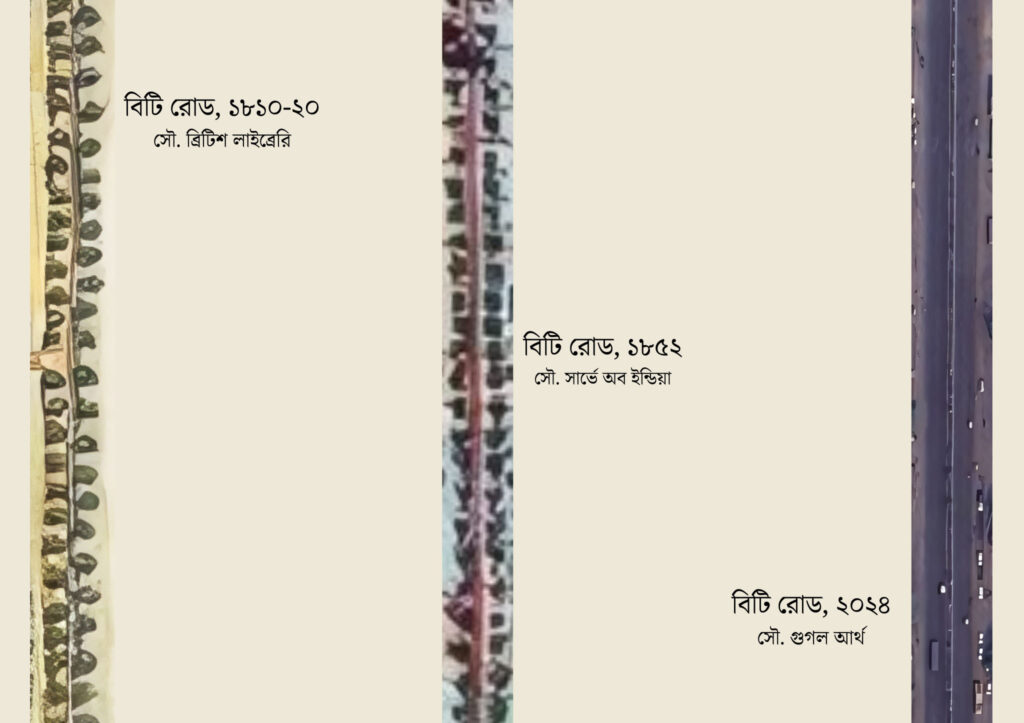

প্রাথমিকভাবে রাস্তাটি ছিল ইটের তৈরি। পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৪) রাস্তাটি কাঁকর দিয়ে সংস্কার করেন। পরিচিত হন ‘উইলিয়াম দ্য কাঙ্করার’ নামে। এছাড়াও, একেবারে গোড়াতেই রাস্তার দু-পাশে ১২-১৫ ফুট অন্তর লাগানো হয়েছিল প্রায় নয় হাজার গাছের চারা। তালিকায় ছিল আম, পিপুল, বট, অশ্বত্থ, মেহগনি সহ আরও অনেক। ১৮১৩ সালে ডব্লিউ বি মরিসনের আঁকা একটি মানচিত্রে দেখা যায় রাস্তার দুদিকে সারিবদ্ধ গাছ। চার্লস জোসেফের মানচিত্রেও (১৮৪১) গাছগুলির হদিশ মেলে। এই বৃক্ষরাজি শুধু ছায়া দিত তা-ই নয়, রাস্তাটির সৌন্দর্যও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। চাঁদোয়ার মতো গাছ আর পাতায় ঢাকা রাস্তা নজর টানত সবারই। একাধিক ব্রিটিশ লেখকের কলমে বারবার উঠে এসেছে গাছগুলির কথা। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর স্ত্রী লেডি ক্যানিং বারাকপুর রোড দিয়ে প্রথমবার যাতায়াতের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন (১৯ মার্চ, ১৮৫৬)। অনুবাদ না-করে, সরাসরি তাঁর বয়ান তুলে ধরা হল—

‘The last ten or twelve miles of the road are as straight as an arrow, and bordered all the way with beautiful trees, planted in Lord Wellesley’s time, mango, banyan, india-rubber, peepul—like white poplars—teak, with enormous leaves, laurel of several sorts, mimosas, tamarinds, etc. But it all looks poisonously green, and gives a notion of unwholesome damp, yet this is not at all an unwholesome part of the country. The roads are of pounded red brick, and the country brighter and richer in colour than anything European. We have a half-way house to which our horses are sent, and where we change the escorts, and the red and gold servants and soldiers looked bright and gay at this place.’

লেডি ক্যানিং-র বর্ণনা ও ‘poisonously green’ শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে স্পষ্ট, কী ঘন সবুজাভায় একসময় ছেয়ে থাকত বিটি রোড। এমনই ছিল পরিবেশ যে, অস্বাস্থ্যকর বোধ হত মাঝে মাঝে, যদিও আদতে মোটেই তা নয়। লাল ইটের তৈরি রাস্তা; পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি ইউরোপের তুলনায় উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী।

লেডি ক্যানিং-র বর্ণনা ও ‘poisonously green’ শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে স্পষ্ট, কী ঘন সবুজাভায় একসময় ছেয়ে থাকত বিটি রোড। এমনই ছিল পরিবেশ যে, অস্বাস্থ্যকর বোধ হত মাঝে মাঝে, যদিও আদতে মোটেই তা নয়। লাল ইটের তৈরি রাস্তা; পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি ইউরোপের তুলনায় উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী। যে-গাছগুলির দৌলতে এমন ঘোর, সেগুলির ওপর প্রথম আঘাত নামে ১৮৫৫ সালের ঝড়ে। প্রায় ৫০টি বড়ো-বড়ো গাছ উপড়ে যায় সেবার। তবে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক ছিল ১৮৬৪-র সাইক্লোনে। কলকাতা থেকে বারাকপুরগামী পথের প্রথম ৬ মাইলে ৮ শতাংশ গাছ উপড়ে গিয়েছিল। আর শেষ ৫ মাইলে উপড়েছিল ৮০ শতাংশ গাছ। অবশিষ্ট গাছগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাস্তা পরিষ্কার করতে লেগে যায় প্রায় নয় দিন। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনবসতি, শিল্পবিস্তার ও রাস্তা-সম্প্রসারণের কারণে কমে আসতে থাকে গাছের সংখ্যা। তবে তা রাতারাতি হয়নি। ১৮৮৫-তেও ‘there were splendid trees on either side of the road, a perfect evinue’— জানাচ্ছেন লর্ড ডাফরিনের স্ত্রী হ্যারিয়ট। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও সংখ্যাটি নেহাত কম ছিল না। প্রাথমিক দিনগুলির শেষতম চিহ্ন— একটি মেহগনি গাছ একুশ শতকের প্রথম দশকে বিক্রি হয়ে যায় পাঁচ লক্ষ টাকায়।

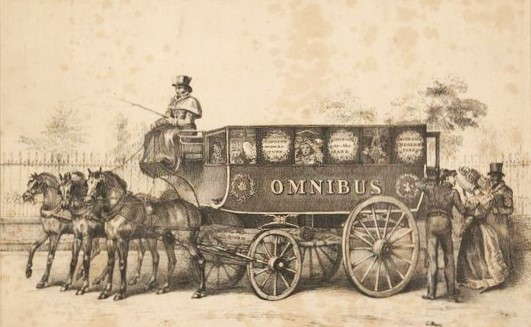

কাশীপুর থেকে বারাকপুর পর্যন্ত রাস্তাটি সোজা—বাঁকহীন। কলকাতা থেকে ঘোড়ায় চেপে বারাকপুরে যাওয়ার পথে বেলঘরিয়া-আগরপাড়া অঞ্চলে কয়েকটি আস্তাবল ছিল, যেখানে ঘোড়া বদল করা হত। ১৮১৫ সালের ৬ এপ্রিল থেকে একটি বিশেষ পরিষেবা চালু হয়। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কলকাতা থেকে একটি ‘রয়্যাল মেল কোচ’ (ঘোড়ায়-টানা গাড়ি) বিটি রোড ধরে পাড়ি দিত বারাকপুরের উদ্দেশ্যে, ফিরতি পথে বারাকপুর থেকে রওয়ানা পরেরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায়। ভিতরে ছজন ও বাইরে আটজন যাত্রীর ধারণক্ষমতা ছিল সেই কোচের। আবার, ১৮৩০ সালের ২২ নভেম্বর ধর্মতলা থেকে থেকে বারাকপুর পর্যন্ত শুরু হয় ওমনিবাস-পরিষেবা। নতুন এই যানটি ঠিক আগের বছরই লন্ডনের রাস্তায় নামে। তিন ঘোড়ায় টানা এই গাড়ি ফ্রান্স ও লন্ডনে প্রভূত জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর এসে পৌঁছোয় কলকাতায়। তবে উভয় পরিষেবাই কতদিন চালু ছিল, তা জানা যায় না।

বিটি রোড ১৮০৫ সালে তৈরি করা হলেও, ১৮২০-র দশকে শ্যামবাজারের কাছে এই রাস্তা ছিন্ন করেই খনন করা হয় সার্কুলার খাল। আর, সেই খালের ওপর ১৮৩০-এ জেমস প্রিন্সেপ কর্তৃক নির্মিত হয় বারাকপুর ব্রিজ (সাসপেনশন ব্রিজ), যা এক অর্থে বিটি রোডেরই অংশ। দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ ফুট ও প্রস্থ ৩০ ফুট। ১৮৬৯ সালে পুরোনো কাঠের ব্রিজ সরিয়ে আয়রন গ্রিডার ব্রিজ তৈরি করা হয়। অবশেষে ১৯৪০ সালে সেটিও প্রতিস্থাপিত হয়ে নির্মিত হয় বর্তমান কংক্রিট ব্রিজ।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের (প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেমস কার বিটি রোডে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখছেন, রাস্তায় এমনই ধুলো যে, বারাকপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে সারা শরীর সাদা ধুলোয় ছেয়ে যায়। তবে পাশাপাশি পালকির সওয়ারি কারসাহেব এ-ও জানাচ্ছেন, ধুলোর উপদ্রব সরিয়ে রাখলে এই যাত্রা সত্যিই অনবদ্য। সেইসঙ্গে যাত্রাপথের টুকরো-টুকরো অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। পথের দু-ধারে ছোটো-ছোটো গ্রাম্য কুঁড়েঘর, নগ্ন শিশুর দাঁড়িয়ে থাকা, রোদে বসে এক নারীর উকুন বেছে দিচ্ছে আরেক নারী, পাল্কির পিছনে ‘পয়সা পয়সা’ করতে-করতে ছুটল দু-তিনটি কিশোর, ধুলোপথের ওপর দিয়ে নগ্নপদ পথচারীর যাতায়াত, বোঝা মাথায় কুলি কিংবা বাঁকা কাঁধে ফেরিওয়ালা, গাছতলায় নাপিতের পসার, বাঙালিবাবুর হাতে টিয়াপাখি নিয়ে কলকাতা গমন—সেকালের দৈনন্দিন দৃশ্য ধরা পড়েছে তাঁর কলমে।

প্রাথমিক দশকগুলিতে বিটি রোডের ধার ঘেঁষে ছিল একের পর এক গ্রাম। ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর, চাষের জমি। স্থানে-স্থানে অভিজাতদের বাগানবাড়ি। পরবর্তীতে শিল্পোন্নতির সুবাদে বেড়ে যায় জনঘনত্ব, বদলে যায় সংলগ্ন ভূগোলও। সে এক নতুন অধ্যায়। বরং কবিতায় মোড় নিই। ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছিলেন— ‘দেখ ভোর। বি টি রোড দেখ।/ নিজের গলার স্বরে আর চম্কে উঠো না।/ ভুলে যাও, সে কোন্ সকালবেলা/ছুটেছিলে এই রাস্তা ধরে।’ সম্পাদক সুমন্ত মুখোপাধ্যায় টীকায় জানান, ১৯৮১-র এক সকালে আত্মহত্যাপ্রবণ ভাস্কর ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে। ফিরেও আসেন শেষ পর্যন্ত। সেই ঘটনাই লুকিয়ে এ-কবিতার আড়ালে।

ভাস্কর কি ভোরের আলোয় বিটি রোডের অবশিষ্ট গাছগুলিকে চিনতে পেরেছিলেন? সেই প্রাপ্তিই আত্মহত্যার ইচ্ছে ঘুচিয়ে দিয়েছিল তাঁর?

বিটি রোডের আরেক বাসিন্দা, অরিত্র সোম, কোনো গাছই খুঁজে পায়নি— আমি জানি!

গ্রন্থঋণ:

মাধব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বারাকপুরের ইতিহাস, সাহিত্য সৈকত, ২০১২

সমরেশ বসু, বি টি রোডের ধারে, ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৫২

সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১২

A H E Boileau, Outlines of a Series of Lectures on Iron Suspension Bridges, Calcutta, 1842

Anil chandra Das Gupta edited, Selections from Calcutta Gazette (1824-32), Superintendent of Government Printing, West Bengal, 1959

Annual Report On The Administration Of The Bengal Presidency(1868-69), Calcutta, 1869

Hugh David Sandeman, Selections from Calcutta Gazettes (1806-15), Vol. IV, Calcutta, 1868

James Kerr, The Land of Ind or Glimpses of India, Longmans, Green, and Co., 1873

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXIV, Calcutta, 1856

Letter of W D Short, A Brief History of the Cyclone at Calcutta and Vicinity, Calcutta, 1865

Marchioness of Dufferin and Ava, Our Viceregal Life in India, London, 1890

The Bombay Miscellany, Chesson $ Woodhall’s, Vol I, 1861

The Marquis Curzon of Kedleston, British Government in India, Vol. II, Cassel and Company Ltd., 1925

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।

5 Responses

খুবই ভালো লাগলো। ধন্যবাদ

লেখাট খুবই সুন্দর। অনবদ্য। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। কারণ আপনার লেখা কয়েকটি বই কিনতে চাই। Whats App নং থাকলে দিতে অনুরোধ করি।

কী সুন্দরভাবে লিখেছিস ভাই। তথ্যভার টেরই পাইনি। ভালোবাসা নিস

ভালো লাগলো। মনে পড়ে ষাটের দশকের প্রথম ভাগে, যার পূর্বেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটর গাড়ী / বাস ইত্যাদির চলাচল শুরু হয়ে গেছে, সেই ছোটবেলায় কলকাতার যে কোন জায়গা থেকে বেলঘরিয়ায় আমাদের বাড়ীতে ফেরত আসার সময় অপেক্ষা করতাম কখন শ্যামবাজার ছাড়িয়ে কালো পিচের মসৃণ বি টি রোডে পড়বো যখন যাত্রা সুখকর হবে। অবশ্য এই আনন্দ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি কেননা সত্তরের দশকের মধ্যেই যানবাহনের চাপে এই রাস্তায় কিছু কিছু খানাখন্দ তৈরী হয় এবং তার মেরামত অত্যন্ত নীচু মানের হয়। সেই পুরোনো বি টি রোড আজ শুধুই এক সুখস্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে।

খুব তথ্য সমৃদ্ধ লেখা, খুব ভালো লাগলো। আরো লিখুন!