কথামুখ

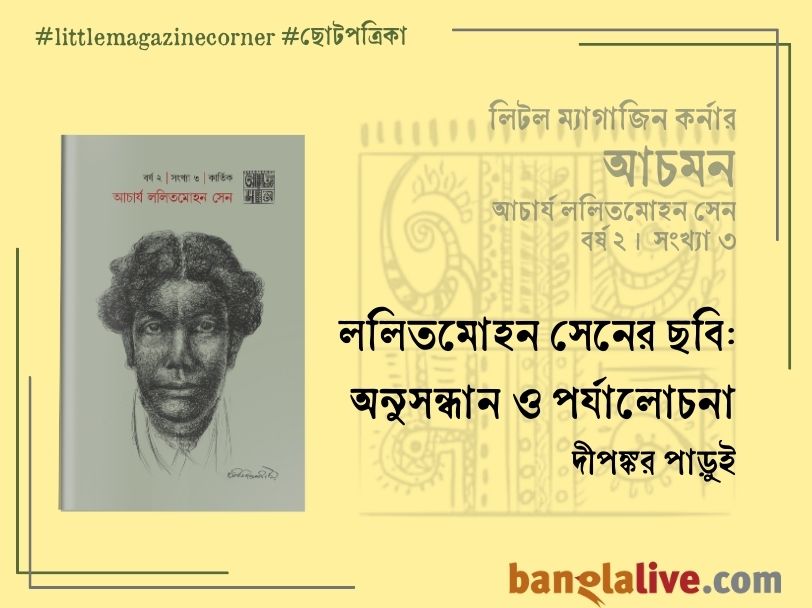

“এই কালোর ভিতর আলো আছে ভালো করে দেখ জ্বেলে”

কবি ঈশ্বর গুপ্তের এই পঙ্ক্তি যেন আবহমানের দুটি দিক—একটি আলো, অন্যটি অন্ধকার। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন নদিয়া জেলার মানুষ। বস্তুত এই একই মুদ্রার দুই পিঠকে অন্যত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন ওই জেলারই অন্য আরেকজন। ঈশ্বর গুপ্ত বলছেন ‘ভালো করে দেখ জ্বেলে’—আসলে বোধহয় তিনি মস্তিষ্ক প্রদীপটির কথা বলছেন। মস্তিষ্ক প্রদীপের আলো—যা দিয়ে ভেদরেখার অবস্থান বোঝা যায়। কিন্তু ভেদরেখার পরেও যা অনির্বাণ থাকে তা হল আলো। দ্বিতীয় এই মনীষী সত্যিই কি আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন—না নিজেই হয়ে উঠেছিলেন অদ্বিতীয় আলো?

১৮৯৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রাধাকৃষ্ণ’ চিত্রমালা আঁকছেন। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নব্য ভারতীয় ঘরানা বা রীতি। বাংলার চিত্রজগতে যখন অবনীন্দ্রনাথ এই নব্য ভারতীয় রীতি তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ঠিক সেই সময়ে, ১৯৯৮ সালে শ্রী ললিতমোহন সেন নদিয়ার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। ১৯০৯ সালে লক্ষ্ণৌতে চলে যান ললিতমোহন সেন; ১৯১২-তে লক্ষ্ণৌ সরকারি চারু ও কারু বিদ্যালয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষ ন্যাথেনিয়াল হার্ডের অধীনে ভর্তি হন। (Little Magazine)

ঘটনাপ্রবাহ যদি খেয়াল করা যায়, ঠিক দু’বছর পরেই ১৯১৪ সালে ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে ভারতবর্ষেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ললিতমোহন সেন আর্ট কলেজের ছাত্র। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে চিত্রশিল্পী ক্যাথে কোলভিৎস তার পুত্র পিটারকে হারান। ১৯১৬ সালের ডায়ারিতে ক্যাথে লিখছেন—“এক মায়ের ছবি এঁকেছি, সে তাঁর মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে বসে আছে। এরকম শত-শত ছবি আঁকতে পারি কিন্তু তবুও তার কোনোটাই আমায় ওর কাছে নিয়ে যাবে না।” ক্যাথে কোলভিৎসের প্রসঙ্গটি নিয়ে এলাম কারণ গোটা বিশ্বে এসময়কার চিত্রকলার পরিধির কথা আমাদের জ্ঞাত হওয়া দরকারি—কারণ, ললিতমোহন সেন আদপে একজন ‘আন্তর্জাতিক’ চিত্রশিল্পী, যাঁর শিল্পকৃতিকে দেখতে হলে কেবল দেশীয় না, আন্তর্জাতিক আয়নাই সঠিক মাধ্যম।

১৯১৭ সালে লক্ষ্ণৌ সরকারি চারু ও কারু বিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা পান ললিতমোহন। সেখানেই ১৯১৮ সালে ড্রয়িং অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বাংলার বাইরে থেকে তিনি তাঁর কাজের এক স্বতন্ত্র ঘরানা আবিষ্কার করেছিলেন। নব্য ভারতীয় রীতির মধ্যে তিনি ছিলেন না; বাংলার বাইরে থাকায় বেঙ্গল স্কুলের ভাবধারাতেও তিনি ছবি আঁকেননি। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবতায় বেশি বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ হলে উক্ত বছরেই নন্দলাল বসু ভর্তি হন। এই নব্য ভারতীয় রীতির পরবর্তী শিল্পীরা হলেন অসিত কুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কে. ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আবদুর রহমান চুঘতাই, হাকিম মুহম্মদ খান, বীরেশ্বর সেন, শামিউজ্জামান, মুকুল দে প্রমুখ। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়: ১৯১৮-তে ললিতমোহন সেন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার ঠিক পরের বছর ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কলাভবন। কলাভবনের প্রথম দিককার ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ আর. ওয়ারিয়ার, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্মা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু দেশাই, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখ। বাংলার চিত্রকলা অর্থাৎ ললিতমোহনের সমকালীন শিল্পীদের অবস্থান এক নজরে দেখে নেওয়ার অর্থ এই যে, চিত্রকলার সমসাময়িক পরিবেশটা ছুঁয়ে-ছেনে বিচার করা; তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা; আরো ভালো করে বললে, তৎকালীন সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব চিত্রকলার মধ্যে কীভাবে পড়েছিল তার একটি উত্তররৈখিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আপাতভাবে তা আলোচনার সামগ্রিক কনট্যুরটিকে স্পষ্ট করবে বলেই আমার ধারণা।

ড্রয়িং, স্কেচ ও ড্রয়িং ডায়ারি

ললিতমোহন সেনের যে সমস্ত ড্রয়িং রয়েছে সেগুলো বেশিরভাগই ১৯২৪-২৬ সময়ের। ১৯২৪ সালে ললিতমোহন উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চতর শিল্প-সংক্রান্ত বৃত্তি পান। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ আর্টে ভর্তি হন। সেখানে ড্রয়িং বিভাগে উইলিয়াম রোদেনষ্টাইনকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন ললিতমোহন। উইলিয়াম রোদেনষ্টাইন, যাঁর রেখাচিত্রে ধরা পড়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই কলেজে তিনি ড্রয়িং, পেন্টিং-এর সাথে সাথে এনগ্রেভিং ডির্পাটমেন্টেও ভর্তি হন এবং ডিপ্লোমা করেন। ললিতমোহনের ১৯২৫ সালের ছবিগুলি তাই সবই বিদেশে থাকাকালীন চিত্রিত। এই ছবিগুলি মূলত লাইফ স্টাডি, ন্যুড স্টাডি, পোর্ট্রেট ইত্যাদি; লাইফ স্কেচ—পুরুষ ও নারী উভয়ের। তিনি একটি কেনসিংটোনীয় শিল্প শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অ্যাকাডেমিক রীতির পাঠ নেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে ১৯২৪ সালের গুরুত্ব অন্যত্র, এসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থের কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে আঁকা শুরু করলেন। তার পাশাপাশি নন্দলাল বসু ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বার্মা, মালয়, চিন ও জাপান ভ্রমণ করছেন। কাজেই প্রাচ্য শিল্পবোধের সাথে সাক্ষাৎ ছিল নন্দলালের এবং চিন-জাপানের শিল্পকলার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নন্দলালকে সমৃদ্ধ করেছিল। এরপর থেকে নন্দলালের রেখা, রেখার গতি ও অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হতে থাকে। অপরদিকে ললিতমোহন সেনের ড্রয়িংও পরিণত হতে থাকে; ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁর রেখার অভিব্যক্তিও সেই আঙ্গিকের হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে করা ড্রয়িং খুব সম্ভবত প্রায় পঞ্চাশটির মতো পাওয়া যায়—যা উনি রয়্যাল কলেজ অফ আর্টে থাকাকালীন করেন। বেশিরভাগ স্কেচগুলি ব্রাউন পেন্সিলে করা; কিছু কিছু স্কেচ দেখলে চমৎকার কৌতূহল সঞ্চারিত হয় দর্শকের মনে। ললিতমোহনের ছোট-ছোট জিজ্ঞাসা বা দেখাগুলো ছবিগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন হয়তো কোনো ন্যুড মহিলার স্কেচ করছেন; সেখানে মহিলার পায়ের পাতার পাশে, নীচে ছোট-ছোট ডুডলিং করছেন, পায়ের পাতা লো-ভিউ থেকে দেখলে কেমন হবে এঁকে দেখে নিচ্ছেন। তার পাশে পায়ের পাতা সম্বন্ধীয় মা লক্ষ্মীর একজোড়া পায়ের আলপনা এঁকে রাখছেন, পাশে আলপনার মণ্ডল (গোলাকার) ও দরজায় কীভাবে তার ব্যবহার হয় লতা-সহ এঁকে রাখছেন। অ্যাকাডেমিক একটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে স্কেচ করা শিখছেন বটে কিন্তু বাংলার লোক-ঐতিহ্যগুলি ভুলছেন না—খুব ছোটবেলায় যে লোক-ঐতিহ্যগুলি শান্তিপুরের বাড়িতে দেখেছেন। এখানেই ললিতমোহন সেনের বিশেষত্ব—মানুষটা জীবনের সিংহভাগ সময়ই বাংলার বাইরে, লক্ষ্ণৌতে থাকলেন, কিন্তু ভুলতে পারলেন না বাংলার ঐতিহ্য ও তার সংস্কৃতি। তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলিও এই ভাবনার দ্যোতনা বহন করে। মা-দাদাদের চিঠি লিখছেন, সময়ে-অসময়ে পরিবারের লোকেদের খোঁজ নিচ্ছেন ও টাকা-পয়সা পাঠাচ্ছেন। এরকম সচেতন শিল্পী হয়ে ওঠা ললিতমোহন নিজে শিখছেন; প্রতিটি পদক্ষেপ সচেতনতার সাথে হেঁটেছেন—তাঁর লেখা ডায়ারিগুলি পড়লে তা জানা যায়। ম্যান ফিগার বা লাইফ স্টাডি স্কেচের কথা তাঁর ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে—“২. ১. ১৯২৫—শুক্রবার। আজ রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস-এ ভর্তি হলাম। প্রফেসার রোদেনষ্টাইন ক্লাসে পেন্সিল ড্রয়িং করতে দিলেন। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পেন্সিল ড্রইং করলাম।” লাইট অ্যান্ড শেডে দক্ষ একজন চিত্রশিল্পী; কখনও বসে থাকা মডেলের এক পাশে বড় করে তার পোর্ট্রেট, ঘাড়ের অঙ্গসংস্থান বার বার এঁকে দেখে নিচ্ছেন। কখনও ফিগারের হাঁটাচলার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করছেন ও কাগজে স্কেচ করে রাখছেন; মাঝেমধ্যে তারই পাশে ক্ষীণ রেখায় মানুষের পুরো অবয়ব স্কেচ করছেন, পাশে আবার পুরো ফিগারটির লাইট এন্ড শেড ড্রয়িং করে আলোর অবস্থান পরখ করছেন; প্রতিটা ছবিতে স্বাক্ষর ও সালের উল্লেখ করেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারিখেরও উল্লেখ করেছেন: লিখে রেখেছেন “27th july—1925, R.C.A Evening”; উল্লেখ করেছেন মডেলের নাম—Ms. Sctovantil। ব্যক্তিগতভাবে আর্ট কলেজে পড়ার সুবাদে ফিগার স্টাডি করতে হয়েছে; কিন্তু স্টাডির সময় কি মডেলের নাম উল্লেখ করেছি! ললিতমোহন করেছেন। একজন সচেতন শিল্পী এই উল্লেখ করছেন মানে কাজটির গুরুত্ব নির্দেশায়িত করছেন; সকলেরই যে গুরুত্ব রয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর স্কেচগুলি দেখলে বোঝা যায় নানা বয়সের মানুষের দেহের ছবি এঁকেছেন, যেখানে শিশু থেকে কিশোর, তন্বী মাঝবয়সী থেকে বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর ফিগারের ড্রয়িং রয়েছে। স্কেচগুলির মধ্যে পুরো শরীরের ড্রইং থাকলেও তার পাশে নিতম্ব, বুক, কোমর ও পেটের অঙ্গসংস্থান ছোট-ছোট করে এঁকে দেখে নিচ্ছেন শরীরী অবস্থার নানা রূপ। কিছু ছবিতে পিঠ, শিরদাঁড়া, কনুই, হাঁটুর ভাঁজের জায়গাগুলি কেবল রেখার সাহায্যে চিত্রায়িত করছেন। প্রতিটি পদে এই যে পরখ করে নেওয়া—তার অভিজ্ঞতাগুলি আমরা তার ছাপাই চিত্রেও পাই।

১৯২৬-৩৩ এই সময়কালে তিনি বেশিরভাগ পোর্ট্রেটই আঁকছেন পেন্সিলে, বিশেষত ব্রাউন পেন্সিলে—পাঞ্জাবের যুবক, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মুখাবয়ব, হিমাচল ও উত্তরপ্রদেশের নাগর জনজাতির মেয়েদের মুখাবয়ব ইত্যাদি; এবং পোর্ট্রেটগুলিতে উল্লেখ করছেন জনজাতিগুলির নাম: Takrah, Atitca, Dassi, Mothrani, Naggar ইত্যাদি। নাগর সম্প্রদায়ের মহিলাদের যত মুখাবয়ব তিনি এঁকেছেন, সব এই ১৯৩৩ সালের সময়টাতেই। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর ললিতমোহন উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব, হিমাচল, বদ্রীনাথ এই অঞ্চলগুলির বিভিন্ন জনজাতিদের জীবন ও চর্চা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের গ্রাম, অঞ্চল ঘুরেছেন—লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের কথা, কখনও বা ছবি এঁকেছেন। ১৯২৬-৩৩ সময়কালের পোর্ট্রেটগুলোই এইসব জন সমাজে এই সমস্ত জনজাতিদের মধ্যে তাঁর কাজ করার প্রমাণ।

এছাড়া তাঁর ড্রয়িং স্কেচের দুটি ডায়ারি ছিল। একটি ১৯৩৯-৪৯ সময়কালের—এই ডায়েরিতে বিভিন্ন সময়ে স্কেচ করেছেন; এই ডায়ারি ছিল বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের সঙ্গী। ডায়ারি জুড়ে বিভিন্ন জায়গার কিছু-কিছু নিসর্গের ছবি, গ্রামের ছবি, পাহাড়ের ছবি, মন্দিরের ছবি ইত্যাদি। ডায়ারির কভার লেদারের, পৃষ্ঠাগুলি নিউজ প্রিন্ট কাগজের—ডায়ারির কভার পেজের ভিতরে লেখা: “L.M.Sen, Govt. School of art & craft, Lucknow”। নূরপুর, বিজয়গড়, লোধাউরি, ভাখারিয়া, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, মুকারিম নগর, তিল্লিপাল, চুরৈব, নৈনিতাল, কৌশানী, হাবিব আমাল, কুমায়ুন, সুপ্খর ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমনের স্কেচ সমূহ এ ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। পরের ডায়ারির সময়কাল ১৯৪৩। এ ডায়েরির মধ্যে রয়েছে মূলত কিছু বড় চিত্রের খসড়া, কম্পোজিশনের স্কেচ; রয়েছে মানুষের অবয়ব, মন্দিরের নকশা, ত্রৈমাসিক ‘দ্য হিন্দুস্থান’ পত্রিকার কোনো সংখ্যার জন্য করা লোগো ইত্যাদি। লোগো-তে সম্রাট অশোকের লায়ন ক্যাপিটালের ছবি, গ্রামের কিছু দৃশ্য ইত্যাদি। এছাড়াও এই ডায়ারিতে রয়েছে ছবি সহ নানা ছোট-ছোট লেখা, মানুষের চামড়ার রঙের বিবরণ ইত্যাদি।

জল রঙ ও তেল রঙের ছবি

বেঙ্গল স্কুল ঘরানার ছবির মধ্যে এক ধরনের ছন্দবহুলতা ছিল। পরবর্তী তিন থেকে চারটি প্রজন্ম এই ছন্দবহুলতা কাটাতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কিছু ছবিতে যখন অবয়বগুলির চেহারায় অসহায় ভাব লক্ষ্য করা যায়, অদ্ভুতভাবে সেই অসহায় বা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের হাত-পায়ের আঙুল, পোশাক-পরিচ্ছদেও ছন্দবহুলতা বজায় থাকছে। এই প্যার্টানকে ভাঙা সেসময় দুষ্কর হয়ে পড়েছিল—পরবর্তী প্রজন্মের ছবিগুলি যার উপযুক্ত প্রমাণ। কখনও কখনও ছবির দৃশ্যপট ও কম্পোজিশন, রঙের বিন্যাস একই ধরনের হওয়ায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আবদুর রহমান চুঘতাই-এর ছবি আলাদা করা যায় না। ললিতমোহন বাংলার বাইরে থাকার কারণেই হোক, বা না থাকার কারণেই হোক, অথবা বেঙ্গল স্কুলের ঘরানায় বিশ্বাসী না হওয়ার কারণেই হোক তার ছবির মধ্যে এরকম কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাঁর ছবির মনুষ্য অবয়বগুলি কল্পিত নয়, বরং বাস্তবসম্মত; ছবির ভিন্নতর কম্পোজিশন, রঙ (বিশেষত বর্ণ লেপন), এক্সপ্রেশন বেঙ্গল স্কুলের ভাবধারা থেকে একেবারেই ভিন্ন। এই ভিন্নতাই তাঁকে সমকালীন সকলের থেকে আলাদা করেছে। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: “শেষপর্বের, অর্থাৎ ১৯১৯-পরবর্তী সময়ের বাংলা চিত্ররীতিকে যদি সম্পূর্ণ ভারতীয় বলা না যায়, তাহলে বোধহয় এই রীতি-অনুসারী ছবির প্ল্যাস্টিক গুণ ছিল, এ কথা বলা আরো দুঃসাধ্য। বরং বলা যায়, এ ছিল ছবির প্ল্যাস্টিক গুণ ও ধরা যাক, গল্প বলার জন্য যে ধরনের সাহিত্যগুণ দরকার হয়, তার এক বিচিত্র মিশ্রণ। বেশির বেশি তার চেষ্টা ছিল সাঙ্গীতিক গুণ অর্জনের। বাদবাকি অধিকাংশই নিছক কাব্যিক। এছাড়া, অন্যান্যরা ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তীর বীরদের জীবন অবলম্বন করে আঁকলেন নানা নাটকীয় দৃশ্য। যার কোন কিছুকেই, আর যাই হোক, সমসাময়িক বলা অসম্ভব। বাস্তবধর্মী শিল্পকলার সবচেয়ে স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি যা, অথ্যার্ৎ পোর্ট্রেট বা ল্যাণ্ডস্কেপ, এখানে খুব লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। আর যখনই তাঁরা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন, সেসবই হয়েছে অতি রোমান্টিকতায় ভারাক্রান্ত। মানুষের চরিত্র যেটুকু ছবির পটে এসেছে, সাধারণত তা আদিম, এবং কোনোভাবেই তা বাঙালী বলে ভুল করবার জো নেই।” (‘সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পকলার সামাজিক পটভূমি প্রসঙ্গে’—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি’, দীপায়ন)

অথচ স্বাভাবিকভাবে ললিতমোহন সেনের ছবির মধ্যে পোর্ট্রেট ও ল্যান্ডস্কেপের ভাগ বেশি; মনুষ্য অবয়ব নিয়ে নাড়া-ঘাঁটা বেশি করেছেন। বিদেশে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা লাভ করলেও কখনোই তাঁর ছবিতে হালকা, ভাসা রঙের ব্যবহার ছিল না। বরং তার ‘ড্রইং ডায়ারি’-তে নানা সময় ভারতবর্ষের নানা জায়গায় যে সমস্ত স্কেচ করেছেন, সেখানে যখন মানুষ আঁকছেন, মানুষের চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন টোনের কথা উল্লেখ করছেন। তিব্বত, কুলু, নেপাল, বর্মা, কাশ্মীর, ছত্তিশগড় ইত্যাদি স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্যে, বৌদ্ধ মনাস্ট্রির গায়ে, পাহাড়ি ভূমিরূপে তাঁর রঙের ব্যবহার অবাক করে। বিশেষত পাহাড়ের ছবিগুলি দর্শকের শরীরে এক আশ্চর্য শীতলতার সঞ্চার করে। এই রহস্য তাঁর বর্ণবিন্যাসের; তাঁর ছবিতে রঙের প্রয়োগ একটি গভীর অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে আনে। তেমনভাবেই পোর্ট্রেটগুলি দেখলে মনে হয়, ভারতের দেশজ জনজাতির কারো মুখ দেখছি—বেঙ্গল স্কুলের মতো সাজানো-গোছানো সাঁওতাল নয়। পোর্ট্রেটের ক্ষেত্রেও মুখের রঙ, এক্সপ্রেশন, চোখের তির্যকতা মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। এক্ষেত্রে যেন তাঁর রয়্যাল কলেজে পাঠ নেওয়ার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিস্তার ঘটেছে। অথচ প্রতিকৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হলেও দেশীয় মানুষগুলির মুখ দেখার সময় কখনোই বিদেশী মনে হয় না। আদিবাসী জনজাতিগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে নাকের গড়ন, চোখের অবস্থান, কপালের উচ্চতা, থুতনি অংশটির সম্প্রসারণ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণ্ডদেশের স্ফীতি, কাঁধের পেশীবহুলতা এ সবই উঠে এসেছে ছবিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের গাত্রবর্ণের বিভিন্নতা সম্পর্কে ললিতমোহন সেনের সঠিক অভিজ্ঞা ছিল। প্রাচ্য থেকে বিষয়, চরিত্র ও দৃষ্টির পাঠ নিয়েছেন; পাশ্চাত্য থেকে আঙ্গিক, মাধ্যম, পশ্চাৎপটের বৈশিষ্ট্য তুলে এনেছেন ছবির মধ্যে—এই দুইয়ের মিশেলে এক স্বতন্ত্র ছবির ভাষা তৈরি করে গেছেন নিজের অজান্তেই। ওঁর ছবির পাশাপাশি যদি অমৃতা শেরগিলের অয়েল পেন্টিং রাখা যায়, তবে তাঁর যে বুনোট, যে রঙ চাপানোর কৌশল—কখনো কখনো মনে হয় যে অমৃতা শেরগিলের ছবিতে ঠিক সেই বুনোট উপস্থিত। বিশেষত পোর্ট্রেট, মানুষের পোশাক, অবয়ব, গ্রাম্য দৃশ্য বা বেনারস ঘাটের ছবিগুলির ক্ষেত্রে। দুজনের শিক্ষাই সেই কেনসিংটোনীয় অ্যাকাডেমিক মার্গে। কিন্তু কি গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ভারতের মধ্যেই যেন অন্য এক ভারতের ছবি দেখে চলেছেন তাঁরা। ছবির উপাদান হয়ে উঠেছে জনজীবন, জনজাতি, তাদের জীবনচর্চা ও চর্যা যাপন, তাদের কর্মধারা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থান। বাস্তব থেকে দূরে সরে নয়—‘শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, শরীরে জলের গন্ধ মেখে, উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে, চাষার মতন প্রাণ পেয়ে, কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে?’—জীবনানন্দের বিস্ময় ললিতমোহন, অমৃতা শেরগিল ব্যর্থ হতে দেননি। যার জন্য বারবার জীবনের ধারাকে ছবির বিষয় করে তুলেছেন; আরো শিকড়ের গভীরে পৌঁছে সেখান থেকে তুলে এনেছেন মর্মবোধের মাণিক্য। অমৃতা শেরগিলের ‘Mother India’ ও অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা’ ছবি দু’টি যদিও ভিন্ন সময়ের উপস্থাপনা; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ কোথাও গিয়ে ওরিয়েন্টাল রীতির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়; আর অমৃতা শেরগিলের ছবি বলে অন্য কথা—ক্ষুধামান্দ্য-জর্জরিত সন্তান কোলে নিয়ে মা বসে আছেন—এক কঠিন, রুক্ষ, অসহায় বাস্তবের ভারতমাতার কথা। আসলে, আঙ্গিক নয়, এঁরা প্রকৃত ধরতে চেয়েছিলেন বাস্তব জীবনকে; এবং বাস্তব রুক্ষ জীবন থেকেই খুঁজে নিয়েছিলেন দৃশ্যকল্পের উপাদান ও উপকরণ। বেঙ্গল স্কুলের মতো একঘেয়ে ছবি নয়—আশ্চর্য লাগে, বিদেশি অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও এঁরা তৃতীয় বিশ্বের ভারতবর্ষের মধ্যে খুঁজেছিলেন চিত্রকল্প, বাস্তব রূপকল্প! সেখানে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা নিজেদের আঙ্গিক ও নব্য ভারতীয় রীতি নিয়েই কাটিয়ে দিলেন অনেকগুলি বছর। যদিও ভুল বুঝলেন অনেক পরে—কিন্তু তখন আর করার কিছু ছিল না। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে অন্য এক প্রজন্ম, যারা আধুনিকতায় ভর দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছেন স্ব-স্ব শিল্প আঙ্গিক ও শিল্প ভাষা।

দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তীর একটি কৌতূহল এ বিষয়ে অবাক করে; ‘দেহ, গেহ, বন্ধুত্ব: ছটি শারীরক তর্ক’ (অনুষ্টুপ) গ্রন্থে তিনি লিখছেন, “রবি বর্মার একটি বিখ্যাত ছবিতে লালশাড়িপরা দ্রৌপদীর সামান্য সেবাকর্মও হয়ে উঠেছে ক্লেশকর, কর্মভার। হয়তো বা এ ছবি বিরাট্ পর্বের; হয়তো বা রাজশ্যালক কীচকের জন্যই তাঁকে নিয়ে যেতে হচ্ছে ভৃঙ্গারে ভরা মাধ্বীসুরা। কিন্তু আমার মনে হয়, পৌরাণিক আখ্যানের দ্রৌপদীর খেদ ছাড়াও এই ছবিটির ব্যঞ্জনা রয়েছে সম্ভ্রান্ত রাজগৃহিণীদেরও দৈনন্দিন সেবাকর্ম যে মানসিক গ্লানি, শারীরিক ক্লান্তি এবং আত্মিক প্রতিরোধের জনক হয়—তার দিকে! পরিচর্যা এখানে দূরদৃষ্ট হিশেবে নাটকীয় ভাবে ধিক্কৃত।” … “রবি বর্মার দ্রৌপদীর সঙ্গে যদি প্রতিতুলনা করি য়ান্ ভারমিয়ারের (Jan Vermeer) বিখ্যাত প্রাতঃরাশ প্রস্তুতকারিনী দুধ ঢালা মহিলার ছবিটির—তাহলে দেখব দ্বিতীয় ছবিটিতে কোন প্রতিবাদ নেই, রয়েছে মেনে নেওয়া। বরং গেরস্থালির একটা প্রাত্যহিক “প্রাকৃতিক” স্নিগ্ধতা ও স্বাভাবিকতাই যেন ফুটে উঠেছে সদ্য সেঁকা পাউরুটি ও চীজ সাজানো টেবিলের ওপর জাগ্-ভর্তি স্বাস্থ্যকর দুধ ঢালার প্রাতঃকালীন “রিচুয়াল”টির মধ্যে। অন্দরমহলে প্রতি প্রত্যুষে পুরুষমানুষরা ওঠবার আগে মেয়েদের যে শ্রমদান চলে তার একটা লক্ষ্মীমন্ত ছবিই যেন স্বভাবসিদ্ধ বাস্তববোধের সঙ্গে তুলে ধরেছেন ওই ওলন্দাজ শিল্পী।”

একেবারে অন্যরকম অবলোকন! যদিও দুটি ছবি দুটি ভিন্ন সময়ের; তবে ভারমিয়ারের ছবি খুবই বাস্তববাদী। ষোড়শ শতকে ইউরোপের সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি অনেক পাল্টে গেছে। তার প্রভাব পড়েছে ছবিতে। কিন্তু রবি বর্মার ছবিটি আরো পরে আঠারো শতকের। তখন পুরাণের বিষয় হয়ে উঠেছে ছবির বিষয়। যদিও উপাদান সংগৃহীত হয় বাস্তবতার জায়গা থেকে। দেখা যাবে, বাস্তবসম্মত মহিলার গঠন, কিন্তু এক্সপ্রেশন অনেক বেশি ভাবে আরোপিত। তবে এই ছবিদুটির উত্তররৈখিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে অমৃতা শেরগিলের ‘The Potato Peeler’ (১৯৩৮) বা ‘Resting’ (১৯৩৯) এবং ললিতমোহন সেনের ‘Smiling Gold’ (১৯৫০) ছবিগুলি যেন একই কথা বলে। অমৃতা শেরগিলের ‘The Potato Peeler’ ছবিটিতে একজন মহিলা রান্না ঘরে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছেন। মহিলার চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তবুও প্রতিদিনের কর্মযাত্রার ছবিই যেন এখানে তুলে ধরেছেন শিল্পী। পরের ছবিটি ‘Resting’; ছবিটির শীর্ষক বিশ্রাম হলেও বিষয় জনৈকা মহিলা যিনি ফুলের মালা বুনে চলেছেন। পোশাক-পরিচ্ছদে মনে হয় রাজস্থানের কোনো গ্রাম বা পাঞ্জাবও হতে পারে। আশেপাশে নানা বয়সের মহিলারা বিশ্রাম নিচ্ছেন। যে মহিলা মালা গাঁথছেন সারাদিনের ক্লান্তিতে তার মাথা নুয়ে পড়েছে হাঁটুতে; তবুও কোনো এক অদম্য উৎসাহে বুনে চলেছেন মালা। এই ছবিতে বয়স্ক মহিলাটির চাদরটি ভারী সুন্দর—পাঞ্জাবের ফুলকারী বুননের ঐতিহ্য বহন করে। ছবির পশ্চাৎপটে ভারতের অনুচিত্রের সমন্বয়ের একটি যোগ রয়েছে। বস্তুত অমৃতা শেরগিল অনুচিত্রের রঙ, কম্পোজিশন, ফুল-পাতা, নৈসর্গিক দৃশ্য থেকে তার ছবির উপাদান বা অনুষঙ্গ সংগ্রহ করেছেন। এই ছবির পশ্চাৎপট যেন মিনিয়েচার ছবির মতো, ফুলকারি বা ক্যালেইডোর মতো বাড়ির কোনো উঠোনের ফুল গাছের দৃশ্যপট। রঙের বর্ণলেপন গোটা ছবিটিকে আলোকিত করে রেখেছে। আর কোথাও সেই মালা গেঁথে চলা মহিলার মুখাবয়ব, শরীরী আভাস, কাজের উৎসাহটিকে ফোকাস করেছেন। গোটা ছবিতে হলুদ মাথার ঘোমটা (চোলি) আর লাল ঘাগরার উপর যেন হঠাৎ কোনো আলো এসে পড়েছে। আসলে পাঁচটি মহিলার মধ্যে মাঝের মহিলাটিকে এই ছবির প্রধান চরিত্র হিসেবে রচনা করেছেন অমৃতা।

পরবর্তী ছবি ললিতমোহন সেনের ‘Smiling Gold’। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ললিতমোহন সেনের থেকে অমৃতা শেরগিল পনেরো বছরের ছোট; কিন্তু শিল্পী হিসেবে সমসাময়িক এবং দুজনারই ছবির বিষয় গ্রাম-জীবন, জনজাতি, মানুষ ইত্যাদি। যদিও ‘Resting’ ছবিটি ১৯৩৯ সালে আঁকা; এবং ললিতমোহন সেনের ছবিটি ১৯৫০ সালের। তাই প্রতিতুলনায় অমৃতা শেরগিলের ছবিটি আগে বর্ণনায় রাখা হল। এ প্রসঙ্গে বলার বিষয় এই যে ললিতমোহন ১৯২৬ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন; বিভিন্ন উপজাতির মানুষের সাথে মিশেছেন ও ছবি এঁকেছেন। ‘Smiling Gold’ ছবিতে যেন একেবারে বাংলার কৃষক রমণীকে দেখালেন! তিনি কাস্তে দিয়ে কেটে চলেছেন পাকা ধানগাছ—মাথায় গামছা পরা; কাপড় দেখলে মনে হয় যেন শান্তিপুরি তাঁতের কাপড় দেখছি; হাতে সেই বঙ্গললনার ঐতিহ্য শাঁখা-পলা। শেষের দিকে ১৯৫০-এর সময়কালটিতে ললিতমোহন সেন মূলত লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলার মহিলাদের নিয়ে অনেক ছবি আঁকছেন। সিরিজগুলি আমরা ছাপাই চিত্রে দেখতে পাব।

ললিতমোহনের ১৯৪৭-৪৮ পর্বের ছবিগুলিতে অনেকখানি মিনিয়েচার ছবির আদল দেখা যায়। ‘In The Bath’, ‘Back from the Well’, ‘The Plaything’ ইত্যাদি ছবিগুলি তার উদাহরণ। ‘In the Bath’ ছবিটি মূলত একটি স্নানঘরের দৃশ্য। স্নান সম্পর্কিত নানা তৈজসপত্র সমন্বিত উঁচু একটি জায়গায় বসে রয়েছেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা; মহিলা সম্ভবত সম্রাজ্ঞী এবং ভারতীয়; তাঁর চোখে-মুখে চিন্তার ভাঁজ। ছবিটির পশ্চাৎপটে মিনেকারির মতো পাথরে খোদাই করা নকশায় বোনা প্রাসাদের একটি অংশ। ছবিটির পার্সপেক্টিভ সেন্স দেখার মতো। মূলত এই তিনটি ছবিতেই তিন মহিলার গল্প ফুটে উঠেছে। ‘In the Bath’ ছবিতে মহিলাটির এক্সপ্রেশন করুণা মিশ্রিত চিন্তার। ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র-বন্ধন খুলতে খুলতে সাত-পাঁচ ভেবে চলেছে এমন একটি ভাব পরিস্ফুট হয়েছে মহিলার মুখভঙ্গিতে। প্রাসাদের প্রভূত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর মুখে যেন প্রবল হতাশার ছাপ স্পষ্ট। কোথাও কি দায়ভারের মধ্যে ক্লান্ত তিনি? বস্তুত এই ছবির মধ্যে দিয়ে ললিতমোহন দেখাতে চাইলেন শাসকের প্রভূত ঐশ্বর্যের মধ্যেও নারীদের অবস্থাটি কেমন ছিল! এই যে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থা—এই অবস্থান ললিতমোহন সেনের ছবিতে বার বার ফিরে আসে। কিন্তু তৎকালীন সময়ের বেঙ্গল স্কুলের ছবিতে কোথাও এই দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান ছিল না। যদিও তাঁরাও মিনিয়েচার থেকে উপাদান, অনুষঙ্গ নিয়েছেন; কিন্তু কোথাও তাঁদের ছবি কাব্যিক হয়ে উঠেছে। যদিও তার ব্যতিক্রম অবশ্য অনেকে রয়েছেন। পরের ছবি ‘Back from the well’ টেম্পারা পদ্ধতিতে করা। অথচ দেখে মনে হয় যেন তেল রঙের ছবি। পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবিতে যে ধরনের আলো-ছায়ার প্রবর্তন আমরা দেখি ঠিক তেমনটিই এই ছবিতে রয়েছে। Claude Monet-এর ছবির আলো-ছায়া যেন এখানে দেখতে পাই। এছাড়া সিম্বলিজম পিরিয়ডের Pierre Puvis de Chavannes-এর রঙ লেপনের একটা অনুষঙ্গও রয়েছে। এ ছবির পশ্চাৎপটে অদ্ভুত আলোর আভা—তা প্রভাতের না অপরাহ্ণের ভ্রম হয়। যেমন Pierre Puvis de Chavannes-এর ছবিতে বাস্তবোত্তর রঙের প্রয়োগ থাকলেও কোথাও একটা মেলাঙ্কোলি ভাব গোটা ছবিতে খেলা করে—ললিতমোহন সেনের ছবিতেও তাই। পশ্চাৎপট দেখে মনে হয় যেন বিকেলের আলো; অথচ মেয়েটির হাতের কলসিটি দেখে মনে হয় এ যেন সকালের ছবি। পূর্বের ছবিটির মতোই বাস্তবতর পশ্চাৎপট, কিন্তু মেয়েটির অভিব্যক্তিতে নিরাশার ভাব; যেন প্রতিদিনের এই অবিরাম প্রপাপালনে হতাশ। ললিতমোহন এই ‘মুড অফ এক্সপ্রেশন’-টিকেই ধরতে চেয়েছেন। এই ছবিদুটির সাথে Pierre Puvis de Chavannes-এর ‘Mad woman by the sea’ (1887) বা ‘The Prodigal Son 2’ (1879) ছবিদুটির পশ্চাৎপট ও বিষয়ের অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দক্ষতার প্রশ্নে ললিতমোহন অগ্রবর্তী কারণ আলোচ্য ছবিদুটি তেল রঙে এবং ললিতমোহনের ‘Back from the well’ জল রঙ, টেম্পারা পদ্ধতিতে করা। টেম্পারায় তেল রঙের মত এসেন্স নিয়ে আসা সে সময় খুব কম চিত্রশিল্পীরই আয়ত্তাধীন ছিল। পরবর্তী ‘The Plaything’ ছবিটিতে আমাদের ভাবনাগুলিকে খুবই নাটকীয় একটা মোড়ে এনে দাঁড় করান ললিতমোহন। লক্ষণীয় ছবির শীর্ষক: ‘The Plaything’। সিংহাসনে আসীন রাজা; মুঘল কোনো রাজা বলেই মনে হয়। সামনে একটি রাজকীয় কার্পেট, কাপের উপর কুশান, পানপাত্র, পারস্যের একটি বাজনা (সরোদের মতো), কার্পেটের পাশেই নগ্ন একজন মহিলা। মহিলার শরীর রাজার দিকে ঘোরানো, অথচ তিনি চেয়ে রয়েছেন বিপরীতে। পাশে পড়ে রয়েছে তাঁর পোশাকগুলি; পশ্চাৎপটে রাজকীয় আসবাব; তার পিছনে পাহাড়ের দৃশ্য। সিংহাসনে বসে থাকা রাজার ভঙ্গি বা Posture দেখে মনে হচ্ছে তিনি এই নগ্ন মহিলার শরীর দেখে তারিফ করছেন। মহিলার শরীরের গঠনাকৃতি দেখে প্রাচ্য দেশের মহিলা বলেই মনে হয়। হাতে চুড়ি, পায়ে নূপুর, চুলের খোপা বাঁধা দেখে আদ্যোপান্ত ভারতীয় মহিলা বলেও মনে হতে পারে। ছবিটির শীর্ষক দেখে যথার্থ কৌতূহল জাগে ‘খেলনা’ কি তাহলে মহিলাটি! ছবিটি খুবই নাটকীয় ভাবে বিদ্বেষ ও ধিক্কার উদ্রেককারী। এই মেটাফরের প্রয়োগ সমসাময়িক ছবিতে দেখা যায় না—যেখানে শাসকের মুখোশ খসে পড়েছে! মেয়েটিকে ছাড়া যদি আমরা এ ছবি দেখি, তাহলে মনে হতে পারে কোনো মিনিয়েচার ছবি দেখছি। কিন্তু যে মুহূর্তে মহিলার নগ্ন শরীরটি দেখি—মনে হয় যেন কঠিন বাস্তববাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ছবি। এই ছবিতে ললিতমোহন সমস্ত উপাদান মিনিয়েচার ছবি থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এই মহিলাটির ড্রয়িং কখনোই মিনিয়েচারের মতো নয়; আবার বিদেশিও নয়—ভারতীয় মহিলা বলেই বোধ হয়। আবার একই দ্বন্দ্ব—উপাদান নিচ্ছেন মিনিয়েচার থেকে, কিন্তু বাস্তব থেকে ড্রইং করে মহিলাটির উপস্থাপনা করছেন। এমন অর্ধনগ্ন নারী-শরীর মুঘল পেন্টিং-এ পাওয়া যাবে; কিন্তু সেগুলি এরকম বাস্তবসম্মত নয়। অন্যদিকে চিনা-জাপানি ‘স্ক্রল পেন্টিং’ যদি খেয়াল করা যায়, মহিলার পাশে যেভাবে পোশাকগুলি পড়ে রয়েছে, তেমন দৃশ্য জাপানি স্ক্রল পেন্টিং-এও দেখা যাবে। কিন্তু মহিলাটিকে তির্যক অবস্থানে রেখে ছবিটির কম্পোজিশন একেবারে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বুনন করেছেন শিল্পী। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি স্মরণযোগ্য—“ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে। রবি বর্মাও তো দেশীমতে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেননি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে।” (ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ) ললিতমোহনের ছবিটি দেশী মতেই আঁকা; মহিলার শরীরী গড়নও দেশী; রাজার সামনে যখন তার সমস্ত লজ্জাবস্ত্র খুলে পড়ে রইল, তখনও তার মনে রয়েছে লজ্জাভার—সেই লজ্জাভারেই মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। ক্রমশ এই ছবির ভাষা এত তীব্র হতে থাকে যে রাজা বা শাসকের উপর ঘৃণা বর্ষিত হয়। একদিকে শাসকের ‘নেচার’ অন্যদিকে ছবিটির শিরোনাম—এই স্বঘোষিত দ্বন্দ্বমূলক জায়গায় ছবিটি আমাদের এনে দাঁড় করায়।

প্রসঙ্গত, আরো দুটি ছবির অবতারণা করার প্রয়োজন; সেদুটি হলো—‘পটার গার্ল’ ও ‘পাহাড়ের রানী’। দুটো ছবিরই সময়কাল ১৯৩০। ১৯৩০ সালে লন্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমিতে যে চিত্র প্রদর্শনী হয়, সেখানে ‘Potter Girl’ ছবিটি কুইন মেরির পছন্দ হয়। তিনি রাজপরিবারের সংগ্রহ স্বরূপ ছবিটি ক্রয় করেন। রয়্যাল অ্যাকাডেমির বুলেটিনে এই ছবি সম্পর্কে লেখা ছিল—“The Potter Girl is a tempera picture by Mr. Lalit M. Sen, the Indian artist, and was exhibited in the Royal Academy in 1930. It was purchased by Her Majesty the Queen.” এছাড়া লন্ডনের বিখ্যাত ‘স্কেচ’ পত্রিকায় ‘Potter girl’ ছবিটির রঙিন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। ‘The Queen of the Hills’ বা ‘পাহাড়ের রানী’-ও প্রকাশিত হয়েছিল ‘স্কেচ’ পত্রিকায়। সেই ছবি সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—“‘The Queen of the Hills’, An Indian picture by an Indian artist, Mr. Lalit M. Sen is exhibitor at the Royal Academy and of the group of Indian artist selected by the Government to decorate the new India House in Aldwych, recently opened by His Majesty the King.”

‘Potter Girl’ ছবিটিতে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যার উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক নেই। ললিতমোহনের উডকাট মাধ্যমের বহু ছবিতেই এরকম মহিলার দেখা মেলে, যাদের উর্ধ্বাঙ্গের পোষাক নেই। খুব সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে এরকম রীতি ছিল—যা তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই উপজাতীয় কোনো মহিলাই এ ছবির ‘পটার গার্ল’। ছবির নীচের অংশে অনেকগুলি কলসি রয়েছে। হয়তো মহিলা পেশা কলস বানানো বা কুম্ভকারবৃত্তি। হয়তো বা উত্তর প্রদেশের এই বিশেষ জনজাতির লোকেরা পেশায় কুম্ভকারই ছিলেন। মাথায় গামছার মতো কাপড়টি চুলের সাথে বাঁধা দেখে ধারণা করা যায় এই মহিলা দেশীয়। হাতের রূপোর ভারী চুুড়ি, নাক ও চোয়ালের গড়ন কিছুটা ললিতমোহনের ‘Field songs of Chattisgarh’ বইয়ের অলংকরণের মহিলাদের মতো। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৩০ সালে রয়্যাল কলেজের এক আন্তর্জাতিক মাপের প্রদর্শনীতে ভারতীয় জনজাতির মহিলা ও তার কর্মধারা নিয়ে ছবি আঁকছেন ললিতমোহন! আন্তর্জাতিক জায়গায় পৌঁছে স্বদেশের কথা বলছেন ছবির মধ্যে দিয়ে। তৎকালীন সময়ে এ ধরনের প্রয়াস আর কারোর মধ্যে দেখা যায় কি?

আবার ‘The Queen of the hills’ বা পাহাড়ের রানী জল রঙে আঁকা। চমৎকার দক্ষতায় পাতলা রঙ দিয়ে এই ছবি এঁকেছেন ললিতমোহন। পাহাড়ি উপত্যকায় কাঠ কুড়িয়ে বাড়ি ফিরছে এক মেয়ে—পরনে হলুদ রঙের ঘাঘরা ও চোলি, ঊর্ধ্বাঙ্গে শীতবস্ত্র। পাহাড়ের উচ্চ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। পাশে বড়-বড় প্রস্তর খণ্ড; দূরে সুউচ্চ নীল-হলুদ-ধূসর বর্ণের পাহাড় মেঘের সঙ্গে মিশে রয়েছে। মহিলার দুপাশে ভাসমান মেঘ উড়ে চলেছে। অদ্ভুত এই দৃশ্যকল্প। দেখে মনে হয় হিমাচলের কোন পাহাড়ি এলাকা। ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা হয়েছে এই ছবিখানা। রঙ নির্বাচনের ভাবনা দেখলে অবাক হতে হয়। ঠিক একই ভাবনার ছবি আমরা দেখতে পাই অমৃতা শেরগিলের ১৯৩৮ সালে করা ‘Hill Scene’—সেখানেও অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ; সন্ধ্যেবেলায় চা বাগানের মহিলারা কাজ করে ঘরে ফিরছে। পিঠে পাতা-তোলার ঝুড়ি; যেন কুয়াশায় বিলীন হয়েছে পশ্চাৎপট। দেখা যাবে, বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বেশ কিছু চিত্রশিল্পী পাহাড় ও পাহাড়তলীর জনজীবনকে চিত্রের উপাদান বা বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। নিকোলাস রোয়েরিক থেকে ললিতমোহন সেন, বীরেশ্বর সেন, অমৃতা শেরগিল, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন অনেকেই পাহাড়ের ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ পাহাড় শিল্পীদের আকর্ষণ করেছে। শিল্পীরা পাহাড়ের টানে বার বার ছুটে গেছেন। ললিতমোহনের ছবিটির শীর্ষকটি ভারী অবাক করে। একজন দেহাতী পাহাড়িয়া গ্রামগঞ্জের মহিলাকে ‘পাহাড়ের রানী’ সম্বোধনের প্রথাবহির্ভূত রীতি—যাদের আমরা কথায় কথায় ‘পিছড়েবর্গ’ বা ‘নিম্নবর্গ’ শব্দবন্ধে বাঁধতে চাই—‘রানী’ শব্দের চিরকালীন ‘শৌখিন’ মানসচিত্রটি ভেঙে, তাদেরই একজন—কর্মঠ শরীরে যে পাহাড়ে পাহাড়ে কাঠ কুড়িয়ে বেড়ায়, পাহাড়ের কোলে যে মানুষ হয়েছে, সেরকম একজন মহিলাকে এই ছবির ‘রানী’ হিসাবে নির্মাণ করে চমৎকার বার্তা দিয়েছেন ললিতমোহন।

১৯৩২ সালে ললিতমোহনের করা টেম্পারার আরো অনেকগুলি ছবি রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—‘The three wise men from the East’ ছবিটি। এ ছবিতে এক মা বারান্দায় তার সদ্যোজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। সেখানে তিনজন শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হয়েছেন শুভেচ্ছা জানাতে। ললিতমোহন বলছেন, তারা পশ্চিম নয় পূর্বের লোক। প্রশ্ন জাগে শিশুটি কে? সমগ্র পূর্বে যার বিস্তৃতি রয়েছে, এই ছবি যেন কোথাও তাকেই মনে করায়—যীশু নয়, বুদ্ধ! ছবিটির পরিমাপ ১২ x ১৪ সেমি। এত ছোট জায়গায় কী নিখুঁত ভাবে এই ছবি আঁকা হয়েছে! বিশেষত ছবিতে জাপানি ও মুসলিম (বা পারস্যের) লোক দুটির পোশাকে আঁকা নকশার ডিটেলিং মুগ্ধ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট (লন্ডন) প্রতিষ্ঠানে প্রফেসর উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের তত্ত্বাবধানে টেম্পারা শিখেছিলেন ললিতমোহন। যদিও টেম্পারায় অনায়াস দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি, তবু এই পদ্ধতিতে কাজ করেছেন অতি অল্প। তবু প্রতিটা ছবির রচনা, বিষয় এবং আঙ্গিকে তাঁর নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ছাপাই চিত্র

ললিতমোহন সেনের যে সমস্ত ছাপাই চিত্র পাওয়া যায় তা ১৯২৩-পরবর্তী। ১৯২৩ সালে করা উডকাটগুলি হল—‘The God of the Himalaya’, ‘To R. N. Tagore’ এবং ‘Mahatma Gandhi’। এসময় তিনি লক্ষ্ণৌ সরকারি বিদ্যালয়ে ড্রয়িং ফর রিপ্রোডাকশান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, এই তিনটি ছবির মধ্যে দিয়েই তাঁর ছাপাই চিত্রের জগতে পদার্পণ। শিল্প-ইতিহাসের নিরিখে দেখলে তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম ছাপাই চিত্র শিল্পী। ১৯২৩-এর ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায়, পদ্ধতিগতভাবে তিনি ছাপাই চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও স্বকীয়তার পথে হেঁটেছেন। উল্লেখিত প্রথম ছবি ‘The God of the Himalaya’ একটি পাহাড়ের দৃশ্য—নিসর্গবিহীন মৃত পাহাড়; মানুষের মুখাবয়ব সদৃশ পাহাড়। পার্শ্বদৃশ্যের উপরিভাগে রয়েছে বড় গোলাকার চাঁদ। পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে—এমন রাতের দৃশ্য মোহ ধরায়। নীচের কালো অংশ আর উপরে খোদাই করা সাদা রেখার অংশগুলো টান টান সমতা বজায় রেখেছে। ছবির মুখাবয়বটি যেন অনার্য ভারতের চিরউপাস্য সদাশিবের প্রতিরূপ—যিনি বিরাজ করেন হিমালয়ে। ‘To R. N. Tagore’ ছবিটিতে ধ্যানে অন্তর্লিপ্ত এক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই ছবিতে কবিগুরুর চোখের অবস্থান ও ভাব অপার মোহের সঞ্চার করে। পরের ছবিটি মধ্যবয়সী গান্ধীজির প্রতিকৃতি—বহু লড়াই করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখে যেন করুণা ঝরছে। এই প্রতিকৃতিগুলিকে ‘উডকাট’ মাধ্যমটির নিরিখে দেখলে দেখা যাবে, চরিত্রের যে অন্তর্ভাব—সেটি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন ললিতমোহন। দক্ষতার সাথে খোদাই করে নির্মাণ করেছেন প্রতিটি ছবিকে।

১৯২৬-২৮ এই সময়কালে ললিতমোহন অনেক উডকাট করেছেন। ১৯২৫ সালে রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট থেকে ডিপ্লোমা করার পর ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর নিজের ডায়েরিতে লিখছেন—

“১০.১.১৯২৫ : শনিবার ‘রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস’ এনগ্রেভিং স্কুলে জয়েন করলাম। Head of the Institution assistant Mr. Nixon-এর একখানা ড্রইং কপি করতে দিলেন এচিং করার জন্য।”

“১৬.১.১৯২৫ : আজ প্রথম এচিং করলাম। পেন্টিং নিজের প্লেটের।”

“১৭.৭.১৯২৫ : আমি উড এনগ্রেভিং এ ডিপ্লোমা পেলাম।”

১৯২৬-২৮ সময়কালে ললিতমোহনের করা উডকাটের একটি পোর্টফোলিও পাওয়া যায়। এই পোর্টফোলিওটিতে ১৪-টি উডকাট রয়েছে। ফোলিওটি দেখে বোঝা যায়, একটি ছবির ব্লকের একাধিক প্রিন্ট নিয়েছিলেন ললিতমোহন। তার মধ্যে থেকেই একটি করে প্রিন্ট এই ফোলিওতে রেখে দিয়েছিলেন। ফোলিওটির প্রচ্ছদে বীণাবাদনরত নারীমূর্তি। নির্জন গাছের ছায়ায় বসে রয়েছেন—ডান হাতে একগুচ্ছ নবপল্লব। তৎকালীন ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা থেকে জানা যায় প্রচ্ছদের ছবিটি শিরোনাম ‘সুরের হাওয়া’ (প্রকাশিত হয়েছিল)। প্রচ্ছদের নারীমূর্তি উত্তর প্রদেশের লোক-জনজাতির বলে মনে হয়। প্রচ্ছদে লেখা: “Woodcuts, L. M. Sen, ARCA”। উৎসর্গ পত্রে ললিতমোহন পেন্সিল দিয়ে চারকোনা বাক্স করে উপরে পদ্মের একটি মণ্ডল এঁকেছেন। নীচে পেন্সিলে উল্লেখ করা ১৯২৮ সাল। যদিও এই ফোলিওর ছবিগুলির অন্যান্য যে প্রিন্টগুলি অন্যত্র পাওয়া যায় সেগুলো কোনোটি ১৯২৬ সালে করা প্রিন্ট, কোনোটি আবার ১৯২৮ সালের। ফোলিওর অনেক ছবি শিরোনামবিহীন। তাদের বিষয়: কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশের নানা দ্রষ্টব্য স্থান, নানা উপজাতির মহিলা ও পুরুষের ছবি, কর্মরত মহিলার ছবি, নৈর্সগিক দৃশ্য, উত্তরপ্রদেশের তামা-কাঁসার তৈজসপত্র বানানোর দোকান, গ্রামীণ দৃশ্য, সেতু, পাল তোলা নৌকা, ময়ূরের পালক ইত্যাদি। কাশ্মীর, হিমাচল, কুমায়ুন হিমালয়, গাড়োয়াল হিমালয়, ছত্রিশগড়, উত্তর প্রদেশের নানা জায়গা ঘোরার ফসল এই ছাপাই ছবিগুলি—এসমস্ত অঞ্চলের লোকজন, তাদের সংস্কৃতি, জীবন যাপন, জীবনচর্চার দিকগুলির অবলোকন। ছবিগুলোর পরিমাপ সর্বনিম্ন ৪ x ৪ সেমি থেকে সর্বোচ্চ ১২ x ৬ সেমি; খুবই ছোট ছোট ছাপাই চিত্র। কিন্তু অসাধারণ দক্ষতার সাথে চিজেল দিয়ে খুঁড়ে এই সব ব্লক করা হয়েছে। প্রতিকৃতির মধ্যে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত এক মহিলার ছবি রয়েছে, শিরোনাম—‘The Black girl’। ‘A Dark Girl’ শীর্ষক একটি ছবিতে কুয়োতলার নির্জনে বসে রয়েছেন এক মহিলা। পশ্চাৎপটে বসানো মেয়েটির কলসি; ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত; নাক ও কানের অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় গাড়োয়াল বা কেশোয়ারী সংস্কৃতির নিদর্শন। মেয়েটির মুখের অংশটি আলো-ছায়া রেখে বাস্তবের মতো করে খোদাই করা; আর দেহের ক্ষেত্রে কালো শরীরের কন্ট্যুরের জায়গাগুলি সরু সরু করে খোদাই করে মাস বোঝানো হয়েছে। শরীর ইচ্ছা করেই ‘কালো’ রাখা রয়েছে—এ সমস্ত জনজাতিগুলির কমপ্লেক্সন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং শিরোনামেও সেই বার্তা রয়েছে। এই ফোলিওতে প্রত্যেকটি ছবির ক্ষেত্রে ললিতমোহন রেখার বদল ঘটিয়েছেন। পাঞ্জাবি, পাগড়ি পরিহিত আরেক বৃদ্ধার ছবিতে রেখার আদল আগের ছবির তুলনায় ভিন্ন। আলো-ছায়া যেভাবে পড়েছে সেই বোধকে কাজে লাগিয়ে, রেখার চরিত্রও বদলে ফেলেছেন এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে। ফলে ছবিগুলি কোথাও গিয়ে ‘বাস্তববাদী’ (Realistic) ভাবনার বহিঃপ্রকাশও বটে। এই ফোলিওর শেষ ছবি ‘Peacock Feather’—অসাাধারণ দক্ষতায় কাঠের পেনের বিপরীত প্রান্ত দিয়ে খোদাই করে রচিত—এত নিখুঁত যেন মনে হয় কোনো পেন্টিং দেখছি!

বিশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ছাপাই চিত্র একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসাবে ধরা দিল শিল্পীদের কাছে। এই সময়তেই পেন্টিং-এর পাশাপাশি উডকাট ও লিনোকাট মাধ্যমটি বেছে নিতে থাকলেন শিল্পীরা; ললিতমোহন ১৯২৩ থেকে নিরন্তর ছাপাই চিত্রে কাজ করছেন।—১৯২৫ সালে লন্ডন থেকে শিখে আসছেন উড এনগ্রেভিং। মোটামুটি ত্রিশের দশকে ছাপাই চিত্র মাধ্যমটি গোটা বিশ্বে একটি উন্নততর মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত; এমনকি বাংলাদেশেও। ত্রিশের দশকের সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শোভন সোম লিখছেন—“বিশ্বপরিস্থিতিতেই যে যুদ্ধ, বিভিন্ন শক্তির বিকাশ, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ও শোষণ বিচিত্র সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল তা নয়, এদেশে, বিশেষ করে বাংলায় নানা ধরনের অভূতপূর্ব উপবিপ্লব একের পর এক দেখা দিতে থাকে। ত্রিশের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশের শেষ পর্যন্ত কালপরিসরে ঘটে-যাওয়া এই সব বাস্তব ঘটনার নজির এ দেশের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। ত্রিশের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার বামপন্থী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং এই সময় গঠিত সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতিশীল লেখক সংঘ ইত্যাদিতে ছাত্র ও লেখকেরা সমবেত হতে থাকেন। জাতীয় কংগ্রেসের একমুখী ভাবনার বাইরে ভিন্নমুখী চেতনার বিকাশ এভাবে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। এমনকি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার বার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে ভিন্নমুখী চেতনার প্রবণতা এই সময়ের একটি উল্লেখ্য ব্যাপার হিসাবে দেখা যায়। এরই মধ্যে তিরিশের শেষে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রাজনৈতিক আন্দোলন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে। বিয়াল্লিশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন বাংলায় অহিংস থাকেনি। একই সঙ্গে বাংলার উপকূল ভাগে দেখা দেয় ব্যাপক বন্যা ও তেতাল্লিশে সবচেয়ে বেশি ফলন হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রসদ ভান্ডার গড়ে তুলতে খাদ্যশস্য মজুদ করার মাধ্যমে তৈরি করা হয় মানুষের তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম দুর্ভিক্ষ। ইংরাজ সরকারের তৈরি দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি স্যার জন উডহেড এই দুর্ভিক্ষকে এক বিশাল ট্র্যাজেডি বলেছিলেন। একই সঙ্গে চলেছিল যুদ্ধের তোড়জোড়, শোষণ ও নিপীড়ন। এরই সঙ্গে ঘটে যায় তেভাগা, তেলেঙ্গানা, নৌবিদ্রোহ, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি। যুদ্ধের শেষে দেশভাগের সবচেয়ে বড় মূল্যও দিতে হয় বাংলাকেই। তারই অব্যবহিত আগে বাংলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। এইসব দ্রুত ধাবমান ঘটনাসঞ্চারে কোনো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজেও এর সুদূরপ্রসারী অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল।” ত্রিশের দশকে এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা একদল শিল্পীকে পেলাম যাঁরা ছাপাই ছবিকে প্রথম শিল্পকলার একটা মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করলেন—সূচনা করলেন উডকাট ও লিনোকাট মাধ্যমে ছবি করা। এ পর্বের শিল্পীরা হলেন—ললিতমোহন সেন, মুকুল দে, নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রমুখ। এর পরবর্তী পর্বের শিল্পীরা ছিলেন সুধীর খাস্তগীর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখ। আবার অন্যদিকে চল্লিশের দশকে সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে কিছু শিল্পী ছাপাই চিত্রকে বানিয়ে তুললেন তাঁদের হাতিয়ার। চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ—এঁরা ছিলেন সরাসরি একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মানুষ। অবশ্য রাজনৈতিক আদর্শের বাইরেও রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদিন, আদিনাথ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর টালি প্রমুখরা কাজ করছেন সেই সময়। বাংলার পাশাপাশি ইউরোপ ও এশিয়ার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ত্রিশের দশকেও ছাপাইচিত্র একটি যুগান্তকারী মাধ্যম। চিনের সাহিত্যিক লু স্যুন লিখছেন—“১৯৩১ সাল। মাসটা ঠিক মনে নেই। ‘দ্য ডিগার’ পত্রিকাটির আর্বিভাব হলো। কিন্তু প্রায় জন্মমুর্হূতেই তার মৃত্যুক্ষণ। এর প্রথম সংখ্যায় একটি ছবি ছিল। বেদনায় ঘনীভূত এক মা, চোখের পাতা বন্ধ, সামনে দুহাত বাড়িয়ে একটি শিশুকে ধরে আছেন। এটি ‘যুদ্ধ’ নামে একটি উডকাট সিরিজের প্রথম ছবি। নাম ‘উৎসর্গ’। শিল্পী অধ্যাপক ক্যাথে কোলভিৎস। চিন দেশের সাথে এই তাঁর প্রথম পরিচয়।” … “এসময়ে আবার ইউরোপ থেকে ডাক-পরিবহন পথে কোলভিৎসের কাজকর্মের একটি সংকলন এসে পৌঁছল। যে-সময়ে বইটা সাংহাইতে এল, এ দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেত যে-লোকটি, এই পৃথিবীর বুকের উপর সে তখন চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু ঠিক কোথায় আমাদের কারো জানা নেই। সে যাই হোক, আমি সংকলনটির পাতা ওল্টাতে লাগলাম। চোখে পড়ল দারিদ্র্য, অসুস্থতা, ক্ষুধা, মৃত্যু ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম ও রক্তপাতের অবিরল ঘটনাপ্রবাহ। তার স্ব প্রতিকৃত মুখের অভিব্যক্তি যেমন, এখানেও তেমনি ঘৃণা ও ক্রোধের বদলে ভালোবাসা ও করুণার নিবিড় অনুভূতি। মনে হল তাঁর স্ব প্রতিকৃতি যেন সমস্ত অপমানিত ও আহত মায়েদের প্রতিনিধি স্বরূপ। গ্রাম অঞ্চলের চিনা মায়েদের দেখতে অনেকটা এরকম। তাদের হাতের নখ এবড়োখেবড়ো। তা দেখে লোকেরা বিদ্রূপ করে। ভাবে তারা কেবলমাত্র তাদের দুর্বল ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন করে। কিন্তু আমার মনে হয় তারা তাদের হৃষ্টপুষ্ট, ভবিষ্যতের পক্ষে হিতকর বাচ্চাদেরকেও দারুণ ভালোবাসে। এরকম বাচ্চা যেহেতু শক্ত-সামর্থ ফলে তাদের নিয়ে বিব্রত হতে হয় না এবং সেজন্যই ‘অপমানিত ও আহত’ বাচ্চাদের জন্য তারা বেশি সময় দেয়।” এবং এর সাথে সাথে আরো একটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক, ‘এ পিকটোরিয়াল বায়োগ্রাফি অফ লু স্যুন’ গ্রন্থের সম্পাদক সংযোজন করেছেন—“১৯২৯ সালে লু স্যুন ‘নিউ গ্লোরিস ইন দ্য রিয়েলম অব আর্ট’ নামে উডকাটের উপর চারটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডটিতে কেবলমাত্র ইংরেজ উডকাটারদের কাজ আর দ্বিতীয়টিতে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান ও ফ্রান্সের একগুচ্ছ করে নমুনা ছিল। এমনিতেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত সাহিত্য তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে; এখন তাদের উডকাট—সরাসরি এই সামাজিক প্রতিচ্ছবি, সহজেই চিনামানসে আলোড়ন সৃষ্টি করল। গণশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে লু স্যুন উডকাট ব্যবহার করতে চাইলেন যাতে দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে সামাজিক জ্ঞানের প্রারম্ভিক পাঠ পৌঁছে দেওয়া যায়। যথার্থই তিনি বলেছিলেন, ভাবনা-চিন্তার ব্যাপক সম্প্রচারে উডকাটই হল আদর্শ উপায়, যেহেতু তা স্বল্পব্যয়ে সম্ভব, ভারী মেশিন পত্রের ঝামেলা-রহিত এবং সর্বোপরি ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যম হিসেবে চিন দেশে এর এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে।” উদ্ধৃত অংশদুটি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বিশ্ব তথা বাংলার পরিস্থিতিটা ধরতে চাওয়া হচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অসহায়তার মধ্যে শিল্পীদের অবস্থান। বিশেষত ছাপাই চিত্র এমন একটা মাধ্যম যেটা একজন শিল্পীকে খুব দ্রুত বিশ্বের দরবারে পরিচয় ঘটাচ্ছে; তার আঁচ চিনের মতো দেশে গিয়ে পৌঁছেছে—আর, ভারতে পৌঁছায়নি! অবশ্যই ছাপাই চিত্রের ঢেউ ভারতেও আছড়ে পড়েছিল। সেই তরঙ্গই ললিতমোহন সেনকে পৌঁছে দেয় লন্ডনে; সেখানে তিনি উড এনগ্রেভিং শিখতে শুরু করেন।

অপরদিকে এই সময়েই আন্দ্রে কার্পল পৌঁছান শান্তিনিকেতনে। আন্দ্রে কার্পল ছবি আঁকার পাশাপাশি অবন ঠাকুরের বইয়ের অনুবাদ প্রকাশনা করতেন। আন্দ্রে কার্পলের আঁকা শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক দৃশ্যগুলি বা নিপুণ হাতে করা কাঠ খোদাইয়ের কাজ মুগ্ধ করে। যদিও ললিতমোহন শিখেছিলেন উড এনগ্রেভিং। উড এনগ্রেভিং পদ্ধতিটা ঠিক কী! সে সম্পর্কে শোভন সোম বলছেন—“উড এনগ্রেভিং বলতে যেহেতু নরম কাঠ ক্রস-সেকশানে কাটা হয়, তাতে প্রথম সাদা জায়গাটুকু এমন ভাবে কাটা হয় যাতে ছবি রেখাচিত্রের মতো কাঠের অংশে থেকে যায়—এটাই এক ধরনের রিলিফ প্রিন্ট অর্থাৎ সাদা জায়গাগুলো কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কালো জায়গাগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাকে বলা হয় হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং—অর্থাৎ সাদা লাইন এনগ্রেভিং অর্থাৎ একটা কাঠ যদি না-কেটে আমি ছাপি, না-কেটে কালি ভরে যদি আমি ছাপি—কালো একটা ছাপ উঠবে, তাতে আর কিছু হবে না। কিন্তু তাতে যদি আমি সাদা রেখা বুলিয়ে-বুলিয়ে ছবি আঁকি তাহলে এই ধরনের ছবি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কালো থেকে সাদা বাদ দিয়ে ছবি তৈরি করা হয়ে থাকে বলেই হোয়াইট লাইন এনগ্রভিং বলে।” হোয়াইটলাইন এনগ্রেভিং আবিষ্কার হয় আঠারো শতকে। আবিষ্কার করেন টমাস বেউইক। উডকাটের আরেকটি পদ্ধতি হল ‘ব্রড এসেনশিয়াল এরিয়া’—এই পদ্ধতিতে সাদা-কালোকে বিন্যাস হিসাবে বেছে নিয়ে সাদা ও কালোর খোদাই করা বা চেরা হত। শান্তিনিকেতনে এই ‘ব্রড এসেনশিয়াল’ পদ্ধতিতে কাঠ খোদাই শিখিয়েছিলেন আন্দ্রে কার্পল। নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা ওনার কাছে উডকাট শেখেন। শান্তিনিকেতনের কাঠ খোদাইয়ের ওপর ইউরোপীয় এক্সপ্রেশানিস্ট পর্বের একটা ছাপ বা আদল লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতনেও ‘হোয়াইট লাইন এনগ্রভিং’ পদ্ধতিতে কাঠ খোদাই হয়েছে; সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখানে ললিতমোহনের বিশেষত্ব হল, উক্ত দুটি পদ্ধতিতেই ললিতমোহন কাঠ খোদাই করেছেন; কিংবা বলা যায়, এই দুটি পদ্ধতির মিশ্রণে সৃষ্ট নিজস্ব এক পদ্ধতির প্রভাব ললিতমোহনের কাজে দেখা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সময় ছাপাই চিত্রের একটা বিস্তার ঘটে সারা বিশ্বে। ভারতও তাঁর ব্যতিক্রম নয়; কিন্তু ভারতের মতো দেশের শিল্পীরা কীভাবে ছাপাই চিত্রের প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—“আর একটা ছোট কথা ধরিয়ে দিই, বার্লিনে যখন ১৯৩০ সালে, রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় সেই প্রদর্শনী সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—‘খুব সম্মানিত বোধ করি, উল্লসিত হই যে কেটে কোলভিৎজ আমার ছবি দেখতে এসেছিলেন। ওঁর ভালো লেগেছে’—এই, খবরটা খুব গর্ব করে রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন।” সেই সময় একজন ইউরোপীয় শিল্পী ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পীর প্রদর্শনী দেখতে আসছেন—এটাই তো সংযোগ। ক্যাথে কোলভিৎসের একটা কাঠ খোদাই চিত্র নিয়ে যে লড়াই—সে লড়াইতে তো গোটা বিশ্ব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঠিক এমন একটি সময় ললিতমোহন সেন বেছে নিচ্ছেন ‘কাঠ খোদাই’ মাধ্যমটিকে কারণ কোথাও সমকাল তাকে বাধ্য করেছিল! সমকালের এই অবস্থান থেকে তিনি নিজেকে বের করে আনতে পারেননি। গোটা বিশ্বে যখন কাঠ খোদাইয়ের একটা ঝড় আছড়ে পড়ছে—তিনিও এ ঝড়ে সামিল হলেন এবং স্বমহিমায় গড়লেন নিজের আত্মভূমি। যে আত্মভূমি দেহাতী জনপদ, জনজাতির কথা বলে; ভারতের ভূ-নৈর্সগের কথা বলে; যে নৈসর্গের টানে ললিতমোহন বার বার পৌঁছে যান কুলু, কেদার, কুমায়ুন হিমালয় ইত্যাদি জায়গায়।

১৯৪০ সালে ললিতমোহন সেন বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে একটি কাঠ খোদাইয়ের সিরিজ করেন। ১৩-টি ছবির সমন্বয়ে এই সিরিজ। ললিতমোহন এই পোর্টফোলিওটির নাম রাখছেন ‘Badrinath sketches in lino & woodcuts by L.M.Sen a.r.c.a’। এই ফোলিওর তিনটি ছবি আলাদা ভাবে অন্যত্রও পাওয়া যায়। ১৯২০ সালে কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি পাহাড় নিয়ে ছবি করছেন। ১৯২৬ কাশ্মীরের ‘Shai Hamduyan Mosque’-গুলি তার ছবিতে স্থান পেতে শুরু করে। বদ্রীনাথ সিরিজের ছবিগুলিতে বিষয় মূলত বদ্রীনাথ, পাহাড়, আশেপাশের জনজাতি, যানবাহন, ঘরবাড়ি, ভূমি-দৃশ্য, শিশু ও মা ইত্যাদি। ছবিগুলির পরিমাপ সর্বনিম্ন ১৩ x ১৬ সেমি থেকে সর্বোচ্চ ২৩ x ১৬ সেমি। পেন্টিং-এর ক্ষেত্রেও ললিতমোহনের নৈসর্গিক দৃশ্যসমূহে রঙের ব্যবহার শীতলতার পরশ জোগায়। ছবিতে পাহাড়ের লোকেদের মুখাবয়বে যে দেহাতী ছাপ, রঙ, মুখের গঠনগত বৈশিষ্ট্য—ললিতমোহনের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। তিরিশের দশক ও তার পরবর্তী সময়ে পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য যাঁদের ছবিতে অন্যভাবে হাজির হয় তাঁরা হলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ইন্দ্র দুগার প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ললিতমোহন সেনের সমবয়সী ছিলেন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—তাঁর ছাপাই ছবি ও পেন্টিং-এও পাহাড়ের দৃশ্য পাওয়া যায়। মণীন্দ্রভূষণ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মণিলাল সেনর্শমা উল্লেখ করছেন—“মণীন্দ্রবাবুর অধিকাংশ চিত্রে তার পরিব্রাজক জীবনের ছাপ সুষ্পষ্ট। কেদার, বদরি থেকে উড়িষ্যা—পুরী, কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, দক্ষিণেশ্বর, বিশাখাপট্টনম, সিমাচলম, মাদুরাই, রামেশ্বরম, নিজাম রাজত্বে—সেকেন্দ্রাবাদ, আওরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, অজন্তা, এলোরা, বোম্বে, এলিফ্যান্টা, মাউন্ট আবু, অচলাগড়, জয়পুর, ইন্দোর, নাগপুর, মান্ডু, আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ভ্রমণ করেছেন।” (সেনশর্মা, মনিলাল—শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও তাঁর চিত্রকলা, বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৪০) ললিতমোহনের সমসাময়িক আরেকজন হলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছাপাই চিত্রেও পাহাড় বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। মণিলাল সেনের এই বক্তব্য থেকে সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে নিসর্গ-চর্চার প্রেক্ষিতে ললিতমোহন সেনের অবস্থান ও গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।

ললিতমোহনের এই ছাপাই ছবির সিরিজটি প্রকাশিত হয় অলোকা পত্রিকায়, আশ্বিন, ১৩৪৬ সংখ্যায় ‘বদ্রিনাথের পথে’ শিরোনামে। প্রকাশিত ছবির সংখ্যা ১১-টি; মূল সিরিজ থেকে ২-টি ছবি বাদ। ছবিগুলির তলায় ললিতমোহন তার ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন—তবে খুব দীর্ঘ নয়; কোথাও ছয় লাইন, আবার কোথাও পাঁচ লাইন। পাহাড়ের নৈর্সগিক বর্ণনা, যাত্রার কথা ইত্যাদি। এই সিরিজটির একটি ছবি বদ্রীনাথ এলাকার কোনো এক পথচলতি মানুষের—একটি গরুর গাড়ির প্রসঙ্গ এসেছে এই ছবির লেখায়। খাজুরাহো ভ্রমণের সময় তাঁর ডায়ারিতে গরুর গাড়ির প্রসঙ্গ বারবার এসেছে; এসেছে অম্ল, কটু, মধুর, হাসির নানা স্মৃতিলেখ; উত্তরপ্রদেশের রাজার গৃহে গরুর গাড়িতে চড়ে যাওয়ার স্মৃতি। খাজুরাহের মাহোবাতে ললিতমোহনের তোলা গরুর গাড়ির অজস্র ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়। বদ্রীনাথের এই সিরিজে শেষ ছবিতে দেখা যাচ্ছে—একজন মা আর তার পাশে গোল ঝুড়ির মধ্যে খেলা করে চলেছে তার শিশু। এই ধরনের গোলাকার (পাতা তোলার ঝুড়ি বিশেষ) ঝুড়িতে শিশুর খেলার দৃশ্য ললিতমোহনের ফটোগ্রাফেও রয়েছে। একজন শিল্পী কতখানি একটা জনজাতির বা অঞ্চলের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন যে এরকম এক একটা চিত্র ভাষা তৈরি হয়! ছোট একটি দৃশ্যপট তুলে ধরা যাক; লিখছেন তার বন্ধুসম সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—‘মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ সেদিনকার মত শেষ করে আমাদের বাংলায় ফিরে এসে দেখি এক নবাগন্তুক উপস্থিত। ইনি লক্ষ্ণৌ School of Arts & Crafts এর অধ্যাপক ললিতমোহন সেন A.R.C.A। গত বছর Art Exhibition এ Gwalior Gold Medal পেয়েছিলেন, এ বছর অ্যাকাডেমির স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আমরা খুড়ো ভাইপো প্রবীন নবীনে বুন্দলখন্ডে নাঙল টানছি। ইনি মোটর বাইকে একাকী চক্র পরিক্রমায় বাহির হয়েছেন লক্ষ্ণৌ থেকে। বুন্দেলখন্ড জনবিরল স্থান। ক্রোশের পর ক্রোশ জনমানবের চিহ্ন লেশ নাই। এ রূপ স্থানে সঙ্গীহীন উল্কা যাত্রা তার পক্ষেই সম্ভব—ঊনপঞ্চাশ বায়ুর বল্গা যার মুঠির মাঝে। গুণীর সাহচর্যে আমাদের পান্থশালাটি আনন্দমুখর হয়ে উঠল। পথশ্রান্তি ও অনশনের নিদান স্বরূপ তিনি এখানে পদার্পণ করেই নিকটস্থ পল্লির থেকে একজোড়া নধরকান্তি মুরগী ও আটটি আন্ডা সংগ্রহ করে এনেছেন। সুতরাং সেন মশাই শুধু শিল্পী নন, কর্মীও বটে। আমাদের ট্যাক্সি সারথি লেগে গেল তার মোটর বাইকের অভ্যঙ্গে এবং আমি বহাল হলাম বাবুর্চির পদে। ভাইপো ললিতবাবুর সহিত ললিতকলার আলোচনায় মশগুল হলেন। আমি বাংলার সামনে মাঠে কেদারায় কাত হয়ে বড় বড় গাছের সারির ঝাঁকে লেকের উপর জ্যোৎস্নার হাসি দুচোখ ভরে দেখলাম। বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন জ্যোৎস্না রাত্রি এই সরোবরের তীরে আমাকে সেই প্রশ্ন করল। আমি বললাম এত শোভা দুনিয়ার পথে ঘাটে, তবু শহুরে আমরা ঘরে বসে থাকি—‘কিমাশ্চর্য্যমতপরম!’ …”

লক্ষ্ণৌ থেকে বুন্দেলখন্ড ৬৩৯ কিলোমিটার রাস্তা—সময় লাগে তেরো-চোদ্দো ঘন্টা। তার মানে ভোর বেলা বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছানো। ললিতমোহনের ডায়ারি থেকে জানা যায়, একটা রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে এ সমস্ত জায়গাগুলি ঘুরতেন তিনি। প্রিয় এনফিল্ডের সাথে একখানা ফটোগ্রাফ আছে তাঁর—গাড়ির পিছনের সিটে রাখা আঁকার সরঞ্জাম, বড়ো জারে করে পিছনে ঝোলানো গাড়ির তেল। এমন ভ্রমণের দরুন এসমস্ত অঞ্চল ওঁর নখদর্পণে ছিল। তাছাড়া কোনো প্রয়োজনে গ্রামের মানুষের সঙ্গে খুব সহজে মিশেও যেতে পারতেন। এই সহজ অভ্যাসগুলিই তাঁর ছবিতে বারবার এসেছে। প্রতিটা জায়গার ভূপ্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অবগত থাকা; মানুষের, প্রকৃতির খুঁটিনাটি নজর করা। বাংলার বাইরে একা থাকায় নিঃসঙ্গ জীবন উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছেন। স্কেচ ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন সে সমস্ত নথি, ছবি সমেত।

বদ্রীনাথ সিরিজটিতে চিনা ও জাপানী উডকাটের একটা আদল দেখতে পাওয়া যায়। চিনা বা জাপানি ল্যান্ডস্কেপের মতো এই ছবিগুলি। এই সিরিজের কম্পোজিশন, বিন্যাস-পট, সাদা-কালোর পট বিভাজন Utagawa Hiroshige-এর ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর ছবিতেও একই ধরনের কম্পোজিশন দেখতে পাওয়া যায়—সুউচ্চ বড় বড় পাহাড় ছবির দুধার ঘেঁষে উপরে উঠে গেছে; তারই মাঝবরাবর কোনো সুদীর্ঘ পথ চলেছে; পথের ধারে দেখা যাচ্ছে মন্দির, ছোট ছোট বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। অনেক খাড়া-উতরাই পেরিয়ে সেই গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়—যার নাম বদ্রীনাথ। নাট্যকার বাদল সরকার ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের শেষ লগ্নে গিয়ে বলেছিলেন—“দিবসান্তে আজ যেন মন / নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয় / তীর্থপথ আমাদের—মনে যেন রয়।” ললিতমোহনের ছবিতেও যেন ঠিক এই পরম উপলব্ধি ফুটে ওঠে। তীর্থ নয়, তীর্থকে কেন্দ্র করে সূচিত হয়েছে যে পথ, যে জীবন—তা-ই উঠে এসেছে এই সিরিজটিতে। দেবপ্রয়াগের সুউচ্চ মন্দির যখন পাহাড়ের সাথে মিশতে চায়—কোথাও ছবির ভাসমান মেঘ এসে ঝড়িয়ে দিয়ে যায় বর্ষণ ধারা। ক্লান্তিময় পথ বর্ষণধারায় সিক্ত হয়ে ওঠে। কোথাও শুভ্র দেবালয়ের পাশে কালো স্থবির পাহাড়, কোথাও ছোট ছোট গলিপথ—সমস্ত একে একে ট্রাভেলগের মতো উঠে আসতে থাকে এই ছবিগুলিতে। জাপানের উডকাটে যে ভাসমান মেঘরাজির আদল দেখা যায়, ঠিক সেরকম মেঘ এ সমস্ত ছবিতে রয়েছে। রয়েছে রাস্তার পাশের গ্রামের ছবি। ঠিক যেন স্থির চিত্রে বানানো ডকুমেন্টারি—বাদল সরকারের বর্ণিত সেই ‘তীর্থপথ’। ছবিগুলোর সাদা-কালো বিন্যাস যেন মনের নানা দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। সেই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে দর্শক একসময় উদ্দেশ্যটির নিকটে পৌঁছে যায়—পৌঁছে দেন শিল্পী স্বয়ং।

বদ্রীনাথ সিরিজের ক্ষেত্রে Utagawa Hiroshige (1897-1958)-র পাশাপাশি ললিতমোহনের সমকালীন শিল্পী হিসাবে পাওয়া যায় Kobayash Kiyachika (1847-1915), Ogata Gekko (1859-1920) প্রমুখদের। এই সমস্ত শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে পাহাড় অবলোকনের পদ্ধতি, রেখার ব্যবহার, বিন্যাস ও ধারার সাদৃশ্য দেখা যায়। ললিতমোহনের পাহাড় অবলোকনের পদ্ধতিগত দিকটি ভারী চমৎকার। এই সিরিজ দেখতে দেখতে কখনো-কখনো মনে হয়, এ পথে যেন আমরাও চলেছি—গায়ে এসে লাগছে পাহাড়ি বাতাসের শীতল অথচ মৃদু পরশ! এখানেই ছবির সার্থকতা। ১৯৪৫ সালে ‘The Hindoostan: An Illustrated Quarterly Journal’-এ মার্চ সংখ্যায় ‘On the Way to Badrinath’ শিরোনামে প্রকাশিত হয় চারটি লিনোকাটের ছবি। এইক্ষেত্রে ললিতমোহন উক্ত চারটি ছবির শিরোনাম উল্লেখ করেছেন: ‘Hills near Badrinath’, ‘A Bullock cart of the hills’, ‘Deva Prayag’, ‘A Roadside inn’।

ললিতমোহন সেনের জীবনে গান্ধীজির একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় জীবনে বাপুজির প্রভাব ভারতের নানা শিল্পীদের শিল্পকলার মধ্যেই দেখা গেছে। তাঁর আদর্শ, সত্যের পথে হাঁটা, অহিংসতার ব্রত সমকালীন বহু শিল্পীদের মোহিত করেছিল। নন্দলালের জীবনে গান্ধীজির প্রভাব প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের পর ১৯২২ সালে। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন আসেন গান্ধীজি। এ সময় নন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ঠিক পরের বছরেই ১৯২৩ সালে ললিতমোহন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ছাপাই ছবি করেন। এরপর ১৯৩০ সালে নন্দলাল বসু ‘বাপুজী’ শিরোনামে কাঠ খোদাই করেন ঐতিহাসিক ‘ডান্ডি মার্চ’-এর উপর। এ সম্বন্ধে নন্দলাল লেখেন—“ভারত স্বাধীনতা-কামী গান্ধীজি যখন ডান্ডি মার্চ করলেন দেশ এক অপূর্ব শক্তিতে উথলে উঠল! সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিল। তখন আমার মন গৌরবে ভরে উঠেছিল, তা দেখে ধন্য হয়েছি, এ জীবন সার্থক হয়েছে।”

১৯৪৪-৪৮ সময়কালে ললিতমোহন নানা সময়ে গান্ধীজির ছাপাই ছবি করেন উডকাট ও লিনোকাটে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় গান্ধীজির সঙ্গে আরও গভীরভাবে সংযোগ ঘটে তাঁর। ১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে শিল্প ঐতিহাসিক তপতী গুহ ঠাকুরতা বলেন—“১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য গান্ধীজি নন্দলালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই থেকেই নন্দলাল ও গান্ধীর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সহযোগিতার সূত্রপাত—আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, এটি নিখিল ভারত মঞ্চে আধুনিক শিল্পকলা ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এক নতুন সংযোগ মুহূর্ত। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কার্যক্রমে ‘আর্ট’ কে এই প্রথম একটি বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হল এবং এই ভূমিকা অবলম্বনে শান্তিনিকেতনের নন্দলাল ও তার ছাত্রবৃন্দের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণিত হল।” ১৯৪৪-৪৬ সময়কালে কালো সারফেসের উপর সরু সাদা লাইন দিয়ে গান্ধীজির একটা সিরিজ করেন ললিতমোহন, হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে। যেখানে সামনের সারিতে হেঁটে চলেছেন গান্ধীজি, পিছনে জওহরলাল নেহেরু। গান্ধীজির মুখে দিনের অন্তিম লগ্নের আলো এসে পড়েছে—চির প্রশান্তির আলো। পরের ছবিতে গান্ধীজি বসে বই পড়ছেন। এখানেও কালো সারফেস; কালোর মধ্যে তার পোশাকটি দেখার মতো। কী দক্ষতার সঙ্গে খোদাই করা! মুখে নিরন্তর আগ্রহের একটা ভাব; অন্ধকারকে সাযুজ্য-স্থান মনে করে যেন প্রবাহমানতার আলো জ্বালছেন। এই সময় গান্ধীজির এমন নানা অভিব্যক্তির ছবি তিনি করেছেন। আবার ১৯৪৬-১৯৪৮ সময়কালে ছাপাই চিত্র মাধ্যমে গান্ধীজিকে বিষয় করে যাঁরা ছবি করছেন, অর্থাৎ ললিতমোহন, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং সুধীর খাস্তগীরের ছবিকে একটা তুলনামূলক অবস্থানে নিয়ে এলে দেখা যাবে: একই বিষয়, একই পার্সপেকটিভে দেখা; অথচ মাধ্যম ও পদ্ধতিগত জায়গা থেকে প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। রমেন্দ্রনাথের ছবিটি সাদা-কালোর বিন্যাস নয়, ধরা যায় রেখার বিন্যাসে। আলো-ছায়ার বন্টনটি তিনি লাইনে কনভার্ট করেছেন। একই টেকনিক হরেন দাসের ছবিতে দেখা যায়। সুধীর খাস্তগীরের ছবিতে আলো-ছায়া বন্টন লঘু, বরং গড়ন অনুযায়ী একটা সাদা-কালোর বিন্যাস দেখতে পাওয়া যাবে। আবার ললিতমোহনের ছবির ক্ষেত্রে আলো-ছায়ার বন্টনটাই আলাদা। হঠাৎ করেই পার্শ্বদেশ থেকে আলো এসে পড়েছে—পিছনে একটি চক্র; গান্ধীজির মুখের মিডিয়াম টোনের জায়গাগুলি ডট দিয়ে দিয়ে ভরাট করেছেন। এমনকি পিছনের চক্রটিও। ছবিটি হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় যেন পোস্ট অফিসের ডাক টিকিটের মতো—যেন রেগুলার স্ট্যাম্পের এনর্লাজ করা ছবি। সেই ভাবনা থেকেই করেছিলেন কি—বিস্ময় জাগে! এমনকি এই ছবিটিকে ডাক টিকিটের খসড়া বলেও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ ১৯৪৮ সালে গান্ধীজিকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়ের ছবিতে তিনি গান্ধীজির পিছনে এই হলোটি এনেছেন। সাধারণত কোনো ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণত্ব দেখানোর জন্য পিছনে হলোর ব্যবহার (গৌতম বুদ্ধের রিলিফ ভাস্কর্য বা ছবি দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। ‘হলো’ আসলে সুপার ইম্পোজেশনের একটা প্রতীক বা চিহ্ন। এই চিহ্নস্বরূপ চক্রটি একটি যুগের বা সময়ের কথা বলে। যুগ বা কালের পর্যায় স্বরূপ চক্রটি ব্যবহার করেছেন ললিতমোহন। তার ছবির নীচে লেখা জনমানস থেকে উঠে আসা সেই পরম আদরের শব্দটি: ‘বাপু’। পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছোলে এমন ছবি হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রতিতুলনা কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া নয়। বরং সমকালীন অবস্থানে একেক জন শিল্পীর কাঠ খোদাইয়ের ধরন, বিন্যাস ও রচনার পদ্ধতিগত দিকটুকু অনুধাবন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

১৯৪৩-১৯৫০ সালে আরেকটি সিরিজ করছেন মহিলাদের নিয়ে; উত্তর প্রদেশের মহিলা, যাঁরা সারিবদ্ধভাবে হেঁটে খাবার জল আনতে যান—তাঁদের ছবি। কোনো ছবিতে জনৈকা মহিলা কুয়োর দড়ি-টানা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন; কিংবা কোনো ছবিতে কলস নিয়ে জলের অপেক্ষায় বসে আছেন এক মহিলা; মুখে ক্লান্তির ভাব। কখনো কখনো কাপড় পড়ার শৈলী দেখে মনে হয় যেন বাংলাদেশের মহিলাদের দেখছি। এই সিরিজটি হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে খোদাই করা। একই সময়কালে সুধীর খাস্তগীরেরও একটি সিরিজ দেখা যায়—নৃত্যরতা মহিলাদের ছবি; এই সিরিজটিও হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে করা। এই সিরিজটি শান্তিনিকেতনের আবহে বানানো—একটি কাঠ খোদাই দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ‘নটীর পূজা’ নৃত্যনাট্যের ছবি—কোথাও আবার পুরুষ ও মহিলা একত্রে নৃত্যরত। ১৯৪৩ সালে করা ‘বাঁশিবাদক’, ‘Couple singer’ (১৯৪৪) ইত্যাদি ছবিগুলির ক্ষেত্রে খুবই কম সাদা লাইন দিয়ে অভিব্যক্তিকে ধরা অবাক করে দেয়। Chand Bagh, Dehradun, India থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত ‘Painting by Sudhir R. Khastagir’ ক্যাটালগটির ছবিগুলিতেও এই পদ্ধতির একটা আদল রয়েছে।

ললিতমোহনের সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর একটা তুলনামূলক অবস্থান মোটামুটি পাওয়া গেল। কিছুটা হলেও সমসাময়িক ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য বর্তমান। কথা হল, লন্ডনের সমসাময়িক শিল্পীদের সাথে ললিতমোহনের অবস্থানটা ঠিক কোথায়! ১৯২৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ‘Drawing & Design: A magazine Devoted to Art as a National Asset, December’ সংখ্যায় ললিতমোহনের সমসাময়িক ছাপাই শিল্পীদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে Dorothy Burroughs (1890-1970), Jean Szczepkowski, Claude Flight (1881-1955), Sybil Andrews (1898-1992), Ethel Spowers (1890-1947), Edward Bawden (1903-1989), Dorrit Blacks প্রমুখ শিল্পীদের কাজের ধারার সঙ্গে ললিতমোহনের অনেকগুলি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে ললিতমোহনের কাজে Clare Leighton-এর (1898-1989) বিভিন্ন অনুষঙ্গের ব্যবহার, বিশেষত কর্মময় জগতের একটা ছাপ রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ছোট ছোট মফঃস্বল বা গ্রামের লোকেরা শহরে চলে যাচ্ছেন কারখানায়; শহরে তৈরি হচ্ছে নানা কলকারখানা। এমনকি সেখানে মহিলা শ্রমিকদেরও দেখা যাচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য শিল্পীরাও শহুরে প্রভাব থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রাম বা মফঃস্বলের কর্মময় জগতের ছবি আঁকছেন। বিশেষত মহিলাদের মাঠে কাজ করার দৃশ্য, কাজ করতে করতে ক্লান্ত শ্রমিকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্য Clare Leighton-এর ছাপাই চিত্রে প্রায়ই দেখা যায়। অনুরূপভাবে ললিতমোহনের কাজেও মহিলাদের কর্মময় জীবনের দৃশ্য এসেছে। অন্যদিকে Dorrit Black-এর ছাপাই চিত্রের অনেকগুলি জায়গা ললিতমোহনের ছবির কম্পোজিশনের সাথে মিলে যায়। Clare Leighton একজন মহিলা শিল্পী বলেই হয়তো তাঁর কাজে মহিলাদের দেহজ শ্রমের দৃশ্যগুলি বেশি স্থান পেয়েছে। Dorrit Black-ও একজন মহিলা শিল্পী। ললিতমোহনের জ্যামিতিক অবয়বের উডকাট ও জল রঙ-এর সাথে এই সিরিজের মিল দেখা যায়। বস্তুত ললিতমোহনের ‘periphery’ ভারী অদ্ভুত। নানা জায়গা থেকে অনুষঙ্গ নিচ্ছেন, কিন্তু উপস্থাপন সেই নিজের মতো। পদ্ধতিগত জায়গাগুলির প্রতি তিনি খুবই সচেতন। ললিতমোহনের উডকাট প্রসঙ্গে শোভন সোম লিখেছেন—“দেখুন ললিতমোহন সেনের ছবি। একটা মিশ্রণ ঘটেছে। সিন্থেসিস ঘটেছে। যেটা—কলকাতার আর্ট স্কুলে এক ধরনের উড-এনগ্রভিং হত, শান্তিনিকেতনে আর এক ধরনের উডকাট হত—ললিতমোহন সেনের মধ্যে কিন্তু দু’টো ধারার মিশ্রণ বা সিন্থেসিস ঘটল। তিনি দু’টো ধারা আত্মগত করে নিজস্ব একটা ধারা করলেন। আমরা এখানে বেউইক-কে পাচ্ছি, আবার এমিল নোলডে-কেও পাচ্ছি। অর্থাৎ এই যে ইউরোপ থেকে যে-ছাপ ছবির ধারাটি এসেছিল, যেটা কলকাতায় একটা স্বতন্ত্র ধরনের ছিল—সেই দু’টিকে মিলিয়ে তিনি নিজস্ব একটা শৈলী রচনা করলেন। একদম নিজস্ব একটা শৈলী। দেখুন হোয়াইট লাইন এনগ্রেভিং। দু’টো ধারাকে মিলিয়েছিলেন এবং যাকে বলা হয় Eclectic অর্থাৎ যাকে বলা হয় সারসংগ্রহকারী।” শোভম সোমের বক্তব্য অনুযায়ী এই Eclectic অর্থাৎ সারসংগ্রহকারী হওয়ার সুবাদে ললিতমোহনের ছাপাই ছবির মধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময় করা এমিল নোলডে, পিকাসো, ক্যাথে কোলভিৎস প্রমুখদের কাজের ধারার একটা সার সংগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে জাপানের Utagawa Hiroshige, Kobayashi Kinyochika, Ogata Gekko প্রমুখদের কাজের ধারার আত্তীকরণ করে নিজের একটি স্বতন্ত্র ধারা বা শৈলী তৈরি করেছিলেন তিনি।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত ‘অলকা’ নামে একটি পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অলংকরণ হিসেবে অনেক সময়েই বিভিন্ন সময়ে করা ললিতমোহনের লিনোকাটগুলি ছাপা হত। খুব সম্ভবত ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৩ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রচ্ছদ করেছেন তিনি। একটি প্রচ্ছদই সারা বছর ছাপা হত। কখনো ছয় মাস অন্তর এক প্রচ্ছদেরই টোন পরিবর্তন হত। বিশেষ কোনও সংখ্যা ব্যতীত প্রচ্ছদের বিষয় একই থাকত। বিশেষ সংখ্যাতেও ললিতমোহন প্রচ্ছদ করেছেন। আশ্বিন, ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) সংখ্যায় ললিতমোহনের করা ১১-টি লিনোকাট ও উডকাটের সংমিশ্রণে ভ্রমণমূলক একটি সিরিজ প্রকাশিত হয়—‘বদরিনাথের পথে’ শিরোনামে। ‘অলকা’-র ফাল্গুন, ১৩৪৭ (ইং ১৯৪০) সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছিলেন তিনি। প্রচ্ছদের বিষয় নৃত্যরতা তিন মহিলা। প্রথম মহিলার দেহ সিল্যুয়টের মত কালো; পরের দুটি অবয়ব ‘হালকা ডট’ ব্যবহার করে শুধু আউটলাইন। ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১) সালের প্রচ্ছদে তিনরঙা মুকুট পরিহিত দেবী-মুখাবয়ব—প্রথমটি সাদা, ব্রাউন রঙ দিয়ে চোখ এঁকেছেন; চুল ও মুকুটের জায়গাটি নির্দেশিত করেননি—সিল্যুয়েটের মতো। অন্য মুখগুলি সিল্যুয়েটের মতো সবুজ ও খয়েরি রঙের। এই প্রচ্ছদ ছিল জৈষ্ঠ্য সংখ্যার। আশ্বিন, ১৩৪৯ (ইং ১৯৪২) সংখ্যায় সবুজ রঙের প্রচ্ছদের উপর চৈতন্যের পাদুকা; তার উপর কালো কাপড়ের আবরণ—খানিক ঘোমটা বা বোরখার মতো। ঘোমটার ভিতরে নগ্ন এক মহিলা। নারীমূর্তিটি নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ঘোমটার ছন্দবহুল ডৌলের পিছনের অংশটির গা ঘেঁষে বেঁকে-বেঁকে উঠেছে পদ্ম ফুলের কুঁড়ি। চৈতন্যের পাদুকার উপর এই নগ্ন মহিলার প্রণামের ভঙ্গিটি মিশরীয় ফিগারের কথা মনে করায়। সেখানেও নগ্ন মহিলাদের এমনভাবে সূর্য-প্রণামের ভঙ্গিতে দেখা যায়। পিরামিডের অভ্যন্তরীণ দেওয়াল-চিত্রে এই ধরনের ছবি দেখা যায়। এই প্রচ্ছদ এক ঐতিহাসিক সন্ধির কথা বলে। যেখানে কয়েকশো বছরের পুরনো চৈতন্য পাদুকা আর হাজার-হাজার বছর আগের মিশরীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা নারী এক হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে উঠে আসা এই মহিলা যার প্রস্ফুটিত যৌবনের প্রতীক পিছনের পদ্মটি। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যে ‘অদিতি’ বা ‘লজ্জাগৌরি’ বলে একটি ভাস্কর্য পাওয়া যায়। ‘লজ্জাগৌরি’ ভাস্কর্যের মস্তকে প্রস্ফুটিত পদ্ম; তার দু-হাতে পদ্মের কুঁড়ি নতুন যৌবনের কথা বলে; যা প্রস্ফুটিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ভারত তথা বাংলার প্রেক্ষাপটে ভাবলে আবার এই চরণ বুদ্ধ অথবা চৈতন্যের চরণচিহ্নও হতে পারে। অন্যার্থে এই মহিলার সর্বাঙ্গে আত্মত্যাগের এক ভঙ্গি। সব মিলিয়ে ললিতমোহন দর্শককে অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বে নিয়ে এসে ফেলেন। সেই দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি বারবার দ্বন্দ্বকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন—দর্শককে অদ্ভুত কতগুলো প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ১৩৪৯ সংখ্যার (ইং ১৯৪২) এই প্রচ্ছদ-ভাবনা দুটি মহাদেশের, দুটি কালের, দুটি সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কী আশ্চর্য আধুনিক ভাবনার দ্যোতক হিসেবে এই প্রচ্ছদের উপস্থাপনা। এই ছবির ভাবনা তাঁর সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে, আমাদের প্রভূত উপরচালাকির সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত ইতিহাসবত্তা ও গভীর প্রজ্ঞার কথা—তাতে কোথাও খাদ নেই তো, ভেবে দেখ!

এরপর ১৩৫১ (ইং ১৯৪৪) সালে রবীন্দ্র সংখ্যায় প্রচ্ছদ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাইড ভিউ’ থেকে একটি মুখাবয়ব। এ প্রচ্ছদ লিনোকাট পদ্ধতিতে করা। ১৯৪৬ সালে করা সুধীর খাস্তগীরের ‘রবীন্দ্রনাথ’ লিনোকাটের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) সালের প্রচ্ছদের বিষয় আবার নটরাজ। ১৯৪৬ সালের মতো সময়ে নটরাজ মূর্তি কল্পনা অনেকগুলো প্রশ্নের উদ্রেক করে। এই সময়েই বিশ্বে ঘটে গিয়েছে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ; ঘটেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর; এই সময়েই হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা। এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত নটরাজের ‘প্রলয় নাচন’। তবে ভারতের স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্তে এই প্রচ্ছদ ভাবনা অবাক করে। প্রচ্ছদে লাল রঙের ভয়াবহ আধিক্য! সামনের দিকে হাফবাস্ট নটরাজের মূর্তি; পশ্চাৎপটে নৃত্যরত ছোট সিল্যুয়েটের ফর্মে আঁকা নটরাজ—যার মাথার মুকুটের পিছন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকশিখা। সামনের হাফবাস্ট মূর্তিটি কখনো কালো আবার কখনো নীল রঙে ছাপা; পিছনের সিল্যুয়েটের ফর্মে আঁকা নটরাজ লাল রঙের—সেখানে আলোকশিখার রঙ নীল। ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) পূজা সংখ্যায় ললিতমোহন সেন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘পটের মডেল’ শীর্ষকে। এই লেখায় চারটি অলংকরণ করেছেন তিনি—মেয়েদের গৃহস্থালির দৃশ্য, কলস করে জল আনার দৃশ্যসমূহ। ছবিগুলি বাস্তববাদী ঢঙে নয়, পটের আদলে—আবার কোনোটিতে স্টিফ ফর্মে এঁকেছেন। লেখাটি পড়তে-পড়তে কল্পনায় ভর করে এক নিমেষে ছবিগুলির ফর্মের মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায়। ছবিগুলির মুখাবয়বের জায়গায় ঘূর্ণায়মান যে রেখাটি আলপনার ঢঙে মণ্ডলের মতো আকার নিয়েছে তা মোহিত করে। দুর্ভাগ্য এই যে তিনি চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব কম লিখেছেন। লিখলে তা ভারতীয় শিল্পের মূল্যবান সম্পদ হতে পারত। আশ্বিন, ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১) সংখ্যায় প্রচ্ছদ পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ কালো পশ্চাৎপটের উপর হলুদ আলোয় উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে এক নগ্ন নারীমূর্তি। নারীমূর্তি আঁকা হয়েছে পটের আদলে। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য তথা মূর্তি শিবলিঙ্গ। পুরাণে বর্ণিত শিবের লিঙ্গ আর পার্বতীর যোনী—এই দুই শক্তির সমন্বয়ে গঠিত শিবলিঙ্গ। কিন্তু ললিতমোহন বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এমন একটি রূপ কল্পনা করলেন কেন! বিংশ শতকের শুরুর দিকে সুদুরপ্রসারী ব্যাপক রূপান্তরের পাশাপাশি সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি কেন্দ্রিক আরেকপ্রকার নতুন উত্থানের জন্ম হয়। সাধারণত এসময় মর্ডানিস্ট শিল্পীদের সৃষ্টি ঐতিহ্যবাহী শিল্প, স্থাপত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন, সামাজিক-রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় সেকেলে ও অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কবি ও দার্শনিক এজরা পাউন্ড লিখছেন—“নতুন করে করুন”। এই আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতায় দার্শনিক একটি পরিবর্তনের সূচনা। সম্ভবত এই ভাবনা বা মতাদর্শটিই ললিতমোহনের এই প্রচ্ছদ-ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হলো আত্মসচেতনতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তার গঠনগত দিক দিয়ে নিরীক্ষা; নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করা। আধুনিকতা অতীতের কাজগুলিকে নতুন করে ভাবার পরিসর দেখায়, বিবেচনা করে। এক বা একাধিক দার্শনিক সংজ্ঞা নির্মাণ, আত্মসচেতনতা ও আত্ম-উল্লেখ, নৃতত্ত্ব ও শিল্পকর্মের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুনঃনির্মাণের একটি আকৃতি প্রদান করে। হয়তো ললিতমোহন ঐতিহ্যবাহী এই ভাস্কর্য বা মূর্তি নিয়ে নতুন করে ভাবার জায়গা থেকেই এই প্রচ্ছদ করেছিলেন। হয়তো তিনি একটি ডিসকোর্সে আসতে চেয়েছিলেন—আত্ম-সচেতনভাবে শিবলিঙ্গের সঙ্গে নগ্ন নারীমূর্তির রূপকল্পের একটি পুনঃনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

বিচিত্রা পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩৪১ সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘বানপ্রস্থ’ রচনার অলংকরণ হিসাবে ললিতমোহনের দুটি লিনোকাট প্রকাশিত হয়। প্রথম ছবির তলায় সুরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করছেন—“ঘোমটা টানা নাচের অনুলেখা, শিল্পী তুলিকায়—খাজুরাহো মন্দির চিত্র, শিল্পী শ্রী ললিতমোহন সেনের সৌজন্য” আবার দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রে “ঘোমটা নাচের আলো ছায়া—চিত্র শিল্পী শ্রী ললিতমোহন সেনের সৌজন্যে”। ১৯৩৪ সালে এই ছবি ললিতমোহন করেছেন খাজুরাহের মহিলাদের উপর। বাস্তবে ললিতমোহন ১৯৩৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে খাজুরাহো, মহোবা স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। খাজুরাহের মন্দিরে প্রসাদের থালা হাতে ঘোমটা দিয়ে একদল মহিলাদের তিনি দেখেছিলেন—তা-ই এই ছবির উপজীব্য বিষয়। এই ভ্রমণ-যাত্রায় ঘোমটা-দেওয়া মহিলাদের বেশ কয়েকটি ফটোগ্রাফও ললিতমোহন তুলেছিলেন।

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হচ্ছে ‘Snowballs of Garhwal’ বইটি; সম্পাদনা করছেন অধ্যাপক ও নৃতত্ত্বের গবেষক D. N. Majumder। সে সময় মজুমদার ভারতবর্ষের উত্তরের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকটি জেলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে একটি সিরিজ সম্পাদনা করেছিলেন। তার মধ্যে এই গ্রন্থটি ছিল Folk Culture series No – 1। মজুমদার মূলত উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, গাজীপুর ইত্যাদি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি, বিশেষত সেখানকার লোকগানের উপর এই বইগুলি প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন ললিতমোহন। সাদা-কালো প্রচ্ছদ; প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সবই লিনোকাট মাধ্যমে করা। সব মিলিয়ে মোট ছ-টি ছবি। প্রচ্ছদে এক গাড়োয়াল বৃদ্ধের মুখাবয়ব; মাথায় পাহাড়ি টুপি; পশ্চাৎপটে দেখা যায় দূরবর্তী অনেকগুলি পাহাড়। ভিতরের অলংকরণগুলি সবই মহিলাদের লিনোকাট—তাদের মাথায় পাগড়ির মতো কাপড় বাঁধা; কেউ বা বাগানের কর্মী; কেউ কলস করে জল আনতে চলেছে; কিংবা পাহাড়ি উপত্যকায় ঝুড়ি নিয়ে ঘাস তুলতে আসা মহিলা; পাহাড়ি ঝর্নায় জল নিতে আসা মহিলা ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে ঐ একই প্রকাশনী The Universal Publishers Limited, Lucknow থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ‘Field songs of Chattisgarh’; লেখক S. C. Dube। এই বইটিও সম্পাদনা করেছেন D. N. Majumder এবং অলংকরণ করেন ললিতমোহন। প্রচ্ছদে সাদার উপর খয়েরি রঙে ছাপা এক পুরুষের মুখাবয়ব (সাইড ভিউ); নাক, কপালের গঠন, চোয়াল ছোট; নাকের নীচে ঠোঁটের জায়গাটি উঁচু; সম্ভবত ছত্রিশগড়ের কোনো উপজাতির মানুষ। এই মুখাবয়বের পাশে চারখানা ছোট ছোট নারী-মুখাবয়ব। অদ্ভুতভাবে প্রত্যেকের মুখের গড়ন আলাদা। ললিতমোহন এদের মুখের গড়ন আলাদা আলাদা ভাবে পর্যবেক্ষণ করেই লিনোকাটে খোদাই করেছিলেন। উপর থেকে নীচে যথাক্রমে প্রথম মুখটি গোলাকার, মাথা ও কপাল বড়; দ্বিতীয় মুখটির মাথা একটু লম্বাটে, লম্বাটে চোয়াল, নাক ঢোকানো, ঠোঁট উঁচু; তৃতীয় মুখটির মাথা স্বাভাবিক গোল, নাক টিকালো, কপাল উঁচু, মাথায় চুল বাঁধার ধরন ও গয়না পরার ধরন পৃথক; শেষের মুখটিতে চুল বাঁধা ও গয়না পরার কৌশল একেবারে স্বতন্ত্র, নাক বসা, একটু লম্বাটে মাথা। ছত্রিশগড়ের উপজাতীয় মানুষের শারীরিক গঠনের এত অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ এবং তার উপস্থাপন দেখলে অবাক হতে হয়!

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় মজুমদার সম্পাদিত ‘Folk songs of Mirzapur’ বইটি। তিনটি আলাদা আলাদা অঞ্চল ও উপজাতির মানুষদের যে ছবি তিনি এঁকেছেন এই সিরিজের গ্রন্থগুলিতে—তার পরিপূর্ণতা লক্ষণীয়। নিজের ছবির বিষয় হিসেবেও পরে এই ফিগারগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। প্রথম বইটি গাড়োয়াল, দ্বিতীয়টি ছত্রিশগড়, তৃতীয়টি মির্জাপুর। প্রতিটির অলংকরণ যদি আলাদা আলাদা করে দেখা যায়, বোঝা যাবে—একেকটি অঞ্চলের মানুষের নৃতত্ত্বগত দিকটি নিয়ে, বিশেষত মানুষগুলির শারীরিক গঠন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। লোকসমাজ, লোককৃষ্টির অনুসন্ধানের পাশাপাশি প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করার জন্য ললিতমোহন দীর্ঘ সময় এইসব অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছেন; সময় কাটিয়েছেন মানুষগুলোর সাথে; তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতির একজন শরিক হয়েছেন। এই যাপনই যেন ছবিগুলির জীবন্ত হয়ে ওঠার গূঢ় কারণ। আশ্চর্য! প্রতিটি অলংকরণে বিষয়, আঙ্গিক, আলো-ছায়ার সুষম বিন্যাস ও বন্টন পরিবর্তিত হয়েছে। যেন অলংকরণ নয়, বই থেকে আলাদা করা হলে এই ছবিগুলি স্বতন্ত্র একেকটি ছাপাই ছবির গুণ নিয়ে হাজির হয়—যেন একেকটি অঞ্চলের জনজাতিদের নিয়ে একটি করে সিরিজ! কোথাও গিয়ে সেই ভাবনাই উসকে দেয় এই ছবিগুলি।

পরের প্রচ্ছদ ‘পট ও ঘট’—সময়কাল জানা যায় না। তবে ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) সালে অলকা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পটের মডেল’ রচনাটির থেকে অনুমান করা যায়, এসময় ললিতমোহন হয়তো পট নিয়ে অনেকগুলি লেখা লিখেছিলেন। তারই সংকলন হিসেবে কোনো বইয়ের ভাবনা থেকে এই প্রচ্ছদ করা। পট বলতে এখানে ‘পটচিত্র’ নয়, দৃশ্য বা image-কে বোঝানো হয়েছে। প্রচ্ছদের উপরে কালো রঙের লেখা ‘পট ও ঘট’—তিনকোনা টাইপোগ্রাফি; নীচে লাল রঙে লেখা ‘শ্রী ললিত সেন’। নামের টাইপোগ্রাফিও ভারী সুন্দর টানা বাংলা হাতের লেখার আদলে। প্রচ্ছদে একজন মহিলা কলস কাঁখে নিয়ে চলেছেন—পরনে নীল কাপড়; ছবিটি পেছন দিক থেকে আঁকা এবং এক কোণ ঘেঁষে। ছবিতে রেখার আদল বাংলার পটের ঢঙে।

ললিতমোহনের করা প্রথম প্রচ্ছদ সম্ভবত ১৯৩৮ সালের ‘International Photographic Exhibition’ ক্যাটালগের প্রচ্ছদ। ক্যাটালগটি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রর লেখা ‘জাপানী ঝিনুক’ (মূলত জাপাতি হাইকু কবিতার বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থটি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধু সুরেন্দ্রনাথের এই বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন ললিতমোহন—জাপানি পোশাক পরিহিত একজন মহিলা জাপানি ছাতা নিয়ে হেঁটে চলেছেন; পায়ের তলায় ছোট-বড় নানা মাপের ঝিনুক। প্রচ্ছদের হরফগুলি জাপানের ক্যালিগ্রাফির ঢঙে বাংলায় লেখা। এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথের ‘সপ্তপর্ণী’ নামে একটি বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন ললিতমোহন। প্রচ্ছদের বিষয় বাংলার আলপনা।

পোস্টার

ললিতমোহন পোস্টার করছেন খুব সম্ভবত ১৯২৪ সাল থেকে। এ সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরিতে তিনি উল্লেখ করেছেন—“২.১১.১৯২৫ —আজ থেকে রয়্যাল কলেজ অফ আর্ট র স্কেচ ক্লাবের Exhibition শুরু। আমারও ছ খানা ছবি Exhibition এ আছে। তার মধ্যে একখানা Poster, Federation of British Industries এর প্রাইজ পেয়েছে।” এই প্রদর্শনীতে যে পোস্টারটি ছিল তার শীর্ষক ‘Pottery on Exhibition’; ললিতমোহনের আরেকটি ছবিও ছিল সেখানে: ‘Potter Girl’। উত্তর প্রদেশের এই কুম্ভকার জনজাতি নিয়ে আগেও উনি ছবি করেছেন। পোস্টারটিতে উত্তর প্রদেশের কুম্ভকার পেশার একজন ব্যক্তি হাতে করে অনেকগুলি কলসি নিয়ে চলেছেন; পিছনে সমগ্র কুম্ভকার পরিবার; সেখানে কাঁচা মাটির কলস রোদে শুকোনো হচ্ছে। একটা বিষয় খুব অবাক করে: এই পোস্টার যখন আঁকছেন, সদ্য রয়্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বেড়িয়েছেন। পেন্টিং-এর ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়: বিদেশে থাকলেও বার বার ললিতমোহন ছবির বিষয়, উপাদান সংগ্রহ করছেন সেই ভারত তথা উত্তরাঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে থেকে। আরেকটি বিষয় হল, উল্লিখিত পোস্টারটির গায়ে তিনি নম্বর লিখে রেখেছিলেন: ‘৪৭৯’। এ থেকে অনুমান করা যায়, কতগুলি ছবি বা পোস্টার সেসময় তিনি করেছিলেন! কিন্তু সেই সমস্ত ছবির কোনও হদিশ পাওয়া যায় না।

ললিতমোহনের পরবর্তী পোস্টারগুলি সবই কাশ্মীর নিয়ে। ১৯২৩ সাল থেকে ললিতমোহন কাশ্মীরে শাহ হামদুয়ান মস্ক, ম্যান ক্যানেল, ডাল লেক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উডকাট করছেন। কাশ্মীর নিয়ে সম্ভবত তিনটি পোস্টার তিনি করেছিলেন—‘The Pleasure of Boating in Kashmir’ এবং ‘Visit Kashmir’ এই দুটি পোস্টারের পরিমাপ ১৫০ x ৬৪ সেমি। প্রচ্ছদ দুটির বিষয় ডাল লেকের এক সিকারা-চালিকা; পরনে কাশ্মীর উপত্যকার পোশাক, মাথায় কাপড় বাঁধা, কানে বড় গোল দুল, এলানো চুল, হাতে নৌকার দাঁড়। পরের পোস্টার ‘Visit Kashmir’, বিষয় সেই মহিলাই—কেবল পশ্চাৎপটটির রঙ ও বিষয় আলাদা। ঘন কালো অন্ধকার পশ্চাৎপটের বদলে এখানে হলুদ রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড। মিডল গ্রাউন্ডের অনেক নীচে দিগন্তরেখা; উপরে দুই দিকে গুল্মজাতীয় গাছের শাখা। প্রতিটি পোস্টারে হরফের ধরন আলাদা। এই পোস্টারগুলো টেম্পারা পদ্ধতিতে করা। বর্ণচয়ন দেখার মতো! পরের পোস্টার ‘The Charm of Kashmir’—পরিমাপ ৩২ x ৫০ সেমি। এটিও টেম্পারা পদ্ধতিতে করা। সুউচ্চ ঝাউ গাছের মধ্যে দিয়ে চলেছে সিকারা—চালক দুই কাশ্মীরি মহিলা। পশ্চাৎপটের রঙ অবাক করে—নীল, আকাশি, হালকা সবুজাভ পাহাড় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে হলুদ পাহাড় ঘেঁষে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা মেঘ। দিগন্তে পাহাড়ের তলদেশে সবুজাভ ঝাউ গাছের ছায়া কাঁপা-কাঁপা জলে পড়ে চোখ-জুড়ানো রঙের খেলা তৈরি হয়েছে। এই পোস্টারের হরফও সরু ত্রিকোণাকৃতি।

ললিতমোহন সেনের পোস্টারে আর্ট ন্যুভো-র (Art nouveau) অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত কম্পোজিশন, টাইপোগ্রাফি, স্পেস ডিসট্রিবিউশন, কালার ইত্যাদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। আর্ট ন্যুভো ছিল ‘সিম্বলিজম’ আন্দোলনের একটি ধারা। আর্ট ন্যুভোর পোস্টার মুখ্যত আর্কিটেকচার ও ব্যবহারিক কলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্ট ন্যুভো-র বেশ কয়েকটা স্টাইল ছিল: জার্মানিতে ‘ফুসেন স্টাইল’, স্পেনে ‘মর্দানিস্তা’, অস্ট্রিয়াতে ‘সেজেকান স্টাইল’, ইতালীতে ‘স্তাইল লিবার্তি’ ইত্যাদি। যদিও বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক ও বিষয় উপস্থাপনে ললিতমোহন নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। Art nouveau-র L’ Eclatante-র পোস্টারের space distribution-এর সাথে ললিতমোহনের পোস্টারের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। Alleardo Terzi, Adolfo Hohenstein ইত্যাদি শিল্পীর কাজের সাথেও ললিতমোহনের পোস্টারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

Art Deco-র ট্রাভেলস পোস্টারের সাথেও মিল রয়েছে ললিতমোহনের পোস্টারের। Art Deco-তে ফিলিপাইন্স, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য ট্রাভেলস্ পোস্টার বানানো হত। ভারতের মতো দেশেও তাঁরা ট্রাভেলস পোস্টার প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের নানা রাজ্য, বিশেষত বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের উপর এমন ভ্রমণ-সংক্রান্ত পোস্টার ভারত সরকারও প্রকাশ করেছিলেন সে সময়। ১৯২৫-৩০ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভ্রমণ-সংক্রান্ত পোস্টারগুলির কম্পোজিশন, হরফের বিন্যাস দেখে দৃঢ় ধারণা হয় এই সব পোস্টার ললিতমোহন সেনের করা। যদিও পোস্টারগুলিতে আর্টিস্টের নামের কোনো উল্লেখ নেই। তবে এই ধারণা করা যেতেই পারে ললিতমোহনের ‘Visit Kashmir’, ‘The Charm of Kashmir’, ‘The Pleasure of Boating in Kashmir’ পোস্টারগুলি হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। তাঁর ড্রয়িং ডায়ারির মধ্যেও ‘The Hindoostan’ সংস্থার বিশেষ সংখ্যার জন্য খসরা করতে দেখা যায়। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণ না মিললেও এই ছবিগুলো যে সেজন্য ছিল না তা কে বলতে পারে!

ললিতমোহনের পোস্টারগুলিতে কাশ্মীরের মাঝিয়ানদের দেখা মেলে। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৩১ (ইং ১৯২৪) সংখ্যায় একই রকম একটি কাঠখোদাই চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল ‘কাশ্মীরের মাঝিয়ান’ শিরোনামে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এ সময় ললিতমোহন লক্ষ্ণৌ সরকারি চারু ও কারু বিদ্যালয়ের ‘ড্রয়িং ফর রিপ্রোডাকশন’ বিভাগের শিক্ষক। এই বিভাগটি মূলত বাণিজ্যিক ছবির বিভাগ ছিল। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে ললিতমোহন লন্ডন যাচ্ছেন; আর মাঝিয়ান সম্পর্কিত কাঠখোদাইটি ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে করা—ছাপা হচ্ছে আষাঢ় সংখ্যায়। আশ্চর্যের বিষয় কাঠখোদাই ছবিটির পশ্চাৎপটের সাথে Edward Munch-এর ‘The Scream’ (১৮৯৫) ছবিটির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। ললিতমোহনের ছবিতে ক্যাথে কোলভিৎসের প্রভাব নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই দুজনই ললিতমোহনের সমকালীন শিল্পী। বিশ্ব শিল্পের সাথে এই যোগাযোগ লক্ষ্ণৌতে থেকেও ললিতমোহনের ছিল। কিন্তু কোথাও ‘The Scream’ ছবিটিতে যে ভয়াবহতা, বিষন্নতা, বীভৎসতা দেখা যায়, ললিতমোহনের ছবিতে ঠিক তার বিপরীত—আশ্চর্য প্রসন্নতা। অর্থাৎ Munch-এর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, নিজের ছবিতে একই কম্পোজিশন রেখার চলন গ্রহণ করছেন—কিন্তু পাল্টে ফেলছেন অভিব্যক্তি! ভিন্ন ছন্দে বেঁধে এক ছবির বীভৎসতাকে অন্য ছবিতে প্রসন্নতায় বদলে ফেলছেন। এই যে বীভৎসতা থেকে প্রসন্নতায় উত্তরণ—তার কারণ ললিতমোহন যুদ্ধের বিভীষিকা, বিষন্নতা কখনো চাননি, চেয়েছেন জীবনযুদ্ধ অতিক্রান্ত প্রসন্নতার মুখ খুঁজতে। জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিপদে তিনি জীবনের আনন্দকে ছেঁচে নিয়েছেন—কিন্তু কোথাও বাস্তবতা থেকে মুখ ফেরাননি; বরং বাস্তবতার মধ্যে থেকেই হারিয়ে যাওয়া প্রসন্নতার খোঁজ দিয়েছেন। এখানেই তিনি সার্থক—সার্থক তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর শিল্প-সৃষ্টি।

ভাস্কর্য

বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আধুনিক ভাস্কর্য শুরু হচ্ছে। রামকিঙ্কর বেইজ ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হচ্ছেন; ১৯২৯ সালে ‘কচ ও দেবযানী’ তৈরি করছেন। রামকিঙ্করের সৃজনশীল মৌলিক ভাস্কর্যের সময়কাল মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশক। একদিকে রামকিঙ্কর যখন কলাভবনে শিল্পশিক্ষার পাঠ নিচ্ছেন, তখন ললিতমোহন রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস-এ পড়ছেন। যদিও তাঁর বিষয় ছিল পেন্টিং ও উড এনগ্রেভিং। ললিতমোহন যখন রয়্যাল কলেজ অফ্ আর্টস-এর ছাত্র তখন ভাস্কর্য বিভাগে পেয়েছিলেন উইলিয়াম রোদেনস্টাইন, হেনরি ম্যুর প্রমুখদের। হেনরি ম্যুর তখন কলেজের ছাত্র—তিনিও বৃত্তি নিয়ে সেখানে পড়তে এসেছিলেন। হেনরি ম্যুরের ভাস্কর্যে পরবর্তীকালে জ্যাকব এপষ্টাইনের প্রভাব দেখা যায়। রামকিঙ্করের শিল্পকর্মেও, প্রধানত মুখাবয়ব এবং দীর্ঘ ভাস্কর্য দিল্লীর ‘যক্ষ ও যক্ষী’-তে। শিল্প-ঐতিহাসিক আর. শিবকুমারের বক্তব্যেও সে কথা উঠে এসেছে।

ললিতমোহনের ডায়ারি পড়লে বোঝা যায় ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর নিগূঢ় টান ছিল। বিভিন্ন গ্যালারী ঘুরে ঘুরে দেখেছেন ভাস্কর্য। তাছাড়া ইন্ডিয়া হাউস অলংকরণের সময় ললিতমোহন সহ আরো তিনজন শিল্পী ইটালীর রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি জায়গায় মিউজিয়ামের শিল্পকলা ঘুরে ঘুরে দেখেন—মূলত ফ্রেস্কো, ম্যুরাল এবং ভাস্কর্য। বিভিন্ন দেশের শিল্পকলা দেখার মধ্যে দিয়ে ললিতমোহনের শিল্পভাবনায় বিশেষত ভাস্কর্যে একধরনের ফর্ম গড়ে ওঠে। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা পেয়ে ভারতে ফিরে আসেন। লক্ষ্ণৌ সরকারি চারু ও কারু বিদ্যালয়ে সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। আবার রয়্যাল কলেজ অফ আর্টস থেকে ভাস্কর্য শিখে আসা হিরন্ময় রায়চৌধুরী (ভারতের প্রথম এ.আর.সি.এ.) ১৯২৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনিই এই বিদ্যালয়ে প্রথম মডেলিং শুরু করেছিলেন। হিরন্ময় রায়চৌধুরীর মতো সহযোগী পাওয়ায় সম্ভবত এই সময়েই ললিতমোহনের ভাস্কর্যের প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

ললিতমোহন সেনের ভাস্কর্যের মধ্যে হেনরি ম্যুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ম্যুরের ‘ফ্রি ফর্ম’ তাঁকে আকর্ষিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন—“… আবার পরবর্তী যুগের ভাস্করেরা যে বাধ্য হলেন রোঁদার সঙ্গেও নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটাতে, তার আসল কারণটা বাস্তবতার চাপ। রণে-রক্তে ক্ষতবিক্ষত বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক আর অযান্ত্রিক দুরকমের বাস্তবতা। নতুন যুগের শিল্পী বা ভাস্করেরা আর চাইছিলেন না বাস্তবের বাইরের আবরণ। মুখ মানে কোনো বিশেষ মুখ নয়, নারী নয় কোন বিশেষ নারীর আদল। মুখ মানে মুখের প্রতীক। নারী মানে নারীর প্রতিনিধি। ইউরোপের শিল্প কলায় কিউবিজমের সময় থেকে যেমন বাতিল হয়ে গেল প্রকৃতির সামনে ইজেল পেতে ছবি আঁকার বহুকালের প্রচলিত ধরন। ছবি আঁকা শুরু হলো স্মৃতি থেকে, রোঁদা-পরবর্তী ভাস্করেরাও সেইভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন মডেল। তারাও অবয়ব গড়তে লাগলেন স্মৃতি থেকে। বাস্তবতার অনুকরণের বদলে তাঁরা চাইলেন বাস্তবতার নির্যাস। তাঁরা অর্ভ্যথনা জানালেন ‘এসেনসিয়াল’-কে। তাঁদের অন্বেষণের বিষয় হয়ে উঠল ‘ফ্রি ফর্ম’। ভাস্কর্যের উত্তরণ ঘটে গেল উপাশ্রয় থেকে উদ্ভাবনে। হেনরি ম্যুর এই উত্তরণ পর্বেরই একজন দক্ষ উত্তর সাধক।”—এই ফ্রি ফর্ম ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভাস্কর্যে এল একটা ‘নিউনেস’। এই ‘নতুনত্ব’ প্রিমিটিভ আর্টকে আবার নতুন করে দেখার মধ্যে দিয়ে একটা শৈলীর বিকাশ ঘটাল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটে দশকে রাতারাতি পরিবর্তন ঘটল শিল্পভাবনায়। দু-খানা বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণা, নিপীড়ন, প্রতিদিন সকালে উঠে বারুদ আর রক্ত দিয়ে দিনের শুরু—এমতাবস্থা থেকে শহরকেন্দ্রিক শিল্পী পালাতে চাইলেন। কিন্তু পালিয়েও পরিত্রাণ নেই; ‘নো পাসারন’—কারণ পালাতে গেলে নতুন কোনো শিল্পভাষা তৈরি করা দরকার। শুরু হয়ে গেল নতুন ভাষা তৈরির প্রয়াস—আফ্রিকান মুখোশ ও শিল্প থেকে যেমন পাবলো পিকাসো খুঁজে নিলেন শিল্পের ভাষা; সেরকম হেনরি ম্যুরও মেক্সিকোর ভাস্কর্যে আনলেন নতুন মোড়। একই সময়ে ললিতমোহন ভাস্কর্য শুরু করছেন। ইতিমধ্যে হাত পাকিয়ে নিয়েছেন রামকিঙ্কর বেইজ, হিরন্ময় রায়চৌধুরী, কে. ভেঙ্কটাপ্পা, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে খুঁজে নিচ্ছেন ভাস্কর্যের নতুন ভাষা ও শৈলী। ললিতমোহন লন্ডনের রয়্যাল কলেজে পাঠরত অবস্থায় বহু ভাস্কর্য দেখেছেন। বিশেষ করে হেনরী ম্যুর ও এপেস্টাইনের ভাস্কর্যের ‘ফ্রি-নেস’ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর ভাস্কর্যেও এই ফ্রি-নেস বা ফ্রি ফর্মের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। তাঁর ভাস্কর্যগুলিতে মনুমেন্টাল কোয়ালিটি রয়েছে—কোথাও জ্যাকব এপেস্টাইনের ‘Genesis’ (১৯২৯) বা হেনরি ম্যুরের ‘Half Figure’ (১৯৩০), ‘Mother and child’ ইত্যাদি ভাস্কর্যের প্রিমিটিভ ও মনুমেন্টাল কোয়ালিটির সাথে তা সাদৃশ্যপূর্ণ। বস্তুত এ প্রসঙ্গে যদি এপেস্টাইনের ‘Euphemia Lamb’ (১৯০৮) বা হেনরি ম্যুরের ‘Girl’ (১৯৩১) ভাস্কর্যের সাথে ললিতমোহনের ভাস্কর্যের প্রতিতুলনা করা যায়, তবে ফ্রি ফর্মের প্রভাব ললিতমোহনের ভাস্কর্যে ঠিক কীভাবে পড়েছিল বোঝা যায়। পূর্ণেন্দু পত্রীর কথায় যা—“মুখ মানে কোনো বিশেষ মুখ নয়, নারী নয় কোনো বিশেষ নারীর আদল। মুখ মানে মুখের প্রতীক। নারী মানে নারীর প্রতিনিধি।” এপেস্টাইনের ‘Euphemia Lamb’ ভাস্কর্যটিও নারীর প্রতিনিধি স্বরূপ। ভাস্কর্যটিতে অবসাদ ও ক্লান্তি ঝরে পড়ছে। এমন একটি গড়ন তৈরি হচ্ছে যেখানে আলাদাভাবে নারী-প্রতীকের দরকার হয় না। একটা আদিম ভাব যেন ভাস্কর্যের গায়ে প্রতিনিয়ত দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। এপেস্টাইনের অনেকগুলি ভাস্কর্যে এই প্রভাব বর্তমান। সেখানে আলাদাভাবে ভাস্কর্যগুলোর এক্সপ্রেশনের দরকার হয় না। একটি আদিম জনজাতি থেকে যেন উঠে এসেছে এই নারীমূর্তিরা—তাদের চোখের গঠন, কপাল উঁচু, গাল উঁচু, থুতনীর জায়গা ছোট এবং গলার অঙ্গ সংস্থানের মধ্যে আদিমভাব প্রস্ফুটিত। যেন মনে হচ্ছে একটি কাল, একটি জনজাতি, একটি রাজ্য, একটি দেশ হিসেবে এক-একটি মুখাবয়ব নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। এর কারণ হেনরি ম্যুর বলছেন—“১৯২০ তে লন্ডনে কর্মরত ভাস্করদের মধ্যে একমাত্র এপেস্টাইনের সম্পর্কেই আমার ছিল খানিকটা শ্রদ্ধা। ছাত্র জীবনের পালা শেষ করে যখন রয়্যাল কলেজ অব আর্টে শিক্ষকতার চাকরিতে, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। তাঁকে ভুলব না। যেদিন আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন নিজের শোবার ঘরের ভিতরে, তার ভাস্কর্য সংগ্রহ দেখাতে। গোটা ঘরটা নিগ্রো স্কাল্পচারে এমন ভাবে ঠাসা যে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম মানুষটা এদের ধাক্কা মেরে না-ফেলে না-ভেঙে নিজের বিছানায় পৌঁছান কি করে?” হেনরি ম্যুরের ‘Girl’ (১৯৩১) আবার অন্য রকম। এপেস্টাইন যে আদিমতায় এসে পৌঁছেছেন স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে, সেখানে হেনরি ম্যুর তাঁর ভাস্কর্যে আরো নিবিড় ও গূঢ়ভাবে আদিমতাকে পেতে চেয়েছেন; কিন্তু কোথাও বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে নয়—বরং খুব সরল ও সিম্বলিকভাবে ধরতে চেয়েছেন আদিমতাকে। তাঁর ভাস্কর্যে নারী উপস্থাপিত হয়েছে চিহ্ন বা প্রতীকের মতো করে—নাক তীক্ষ্ণ, কপাল উঁচু, কান খুবই ছোটো, চোখ অপ্রকট। হেনরি ম্যুরের সফলতা হল গড়নের আদিমতাকে ধরা। রিয়েলিস্টিক ফর্ম নয়, ফ্রি বা মুক্ত হয়ে গড়নের সফলতায় পৌঁছান। এই ফর্মটি নিগ্রো ভাস্কর্য তাঁকে দিয়েছিল। আবার এই ‘ফ্রি ফর্ম’ দিয়েই আধুনিকতাকে সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করা যায়। উক্ত দুজনের ভাস্কর্য দেখার মধ্যে দিয়ে ললিতমোহন বেছে নিচ্ছেন সেই আদিম জনজাতির মহিলাদের যাদের উত্তল কপাল, উন্নত নাক, উঁচু গাল, থুতনি মাংসল কিন্তু ছোট। ললিতমোহনের মূর্তির চোখের অবস্থান অনেকটাই হেনরি ম্যুরের মতো নিমজ্জিত। মাথায় চা বাগানের মহিলাদের মতো ঘোমটা বাঁধা। ঘোমটার এই ফর্ম তাঁর কাজে বারবার এসেছে। কাপড়ের ফর্মই এই ভাস্কর্য দুটির প্রধান আশ্রয়। ফ্রি ফর্মের পাশাপাশি ললিতমোহন মনুমেন্টালিটির দিকে এগিয়েছেন। মনুমেন্টালিটির ধারণা তিনি ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছিলেন। তার সাথে Incompact একটা ফর্মের দিকেও তিনি এগিয়েছেন—যেখানে ‘ঘোমটা’-ই যেন একটা কালের, একটা জাতির বা দেশের মহিলাদের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষীয় নারীকে তিনি চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে, সাংকেতিক (Symbolic) ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ আর্টস-এর বাৎসরিক ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, ১৯৫১ সালে বছর ললিতমোহন সেনের দুটি ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়। এর মধ্যে তিনটি পেন্টিংও ছিল। তাদের শিরোনাম যথাক্রমে—‘Noon Day’, ‘Tree and Clouds’, ‘Kitta Girl —Kalimpong’ এবং ভাস্কর্যদুটির শিরোনাম—‘To Beg I am Ashamed’ (wood carving) এবং ‘A Wooden Figure’ (wood carving)। প্রথম ভাস্কর্যটিতেও সেই ঘোমটার ফর্ম বর্তমান। পরিমাপ সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখিত নেই। দ্বিতীয় ভাস্কর্যটির ঘাড় ডান দিকে কাত করা। এ ভঙ্গিতে তাঁর ছাপাই চিত্র রয়েছে। বস্তুত ললিতমোহনের দু-ধরনের ভাস্কর্য করেছেন—রিলিফ এবং ত্রিমাত্রিক। ললিতমোহনের আরও একটি কাজ, ‘শকুন্তলা’, হাই রিলিফে করা। এখানে ফলিয়েডের জায়গা খুব দক্ষতার সাথে খোদাই করা হয়েছে। ললিতমোহন ভাস্কর্যের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কাঠ। যদিও অন্যান্য মাধ্যমেও ভাস্কর্য করেছেন; কিন্তু বেশিরভাগই ছিল কাঠের। তখন খুব কম শিল্পীই এই মাধ্যমে কাজ করতেন। তেমন সময়ে মাধ্যম হিসেবে কাঠকে নির্বাচন একরকম স্পর্ধা দেখানোর মতোই। ভাস্কর্যে ফর্মের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ফর্ম আর দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য কোনো অতিরিক্ত অঙ্গ সংযোজন করেননি। হেনরি ম্যুর বলেছিলেন—“Art is a universal activity with no separation between past and present.”—এই বক্তব্যকে যেন আক্ষরিকভাবে পালন করে ছিলেন ললিতমোহন।