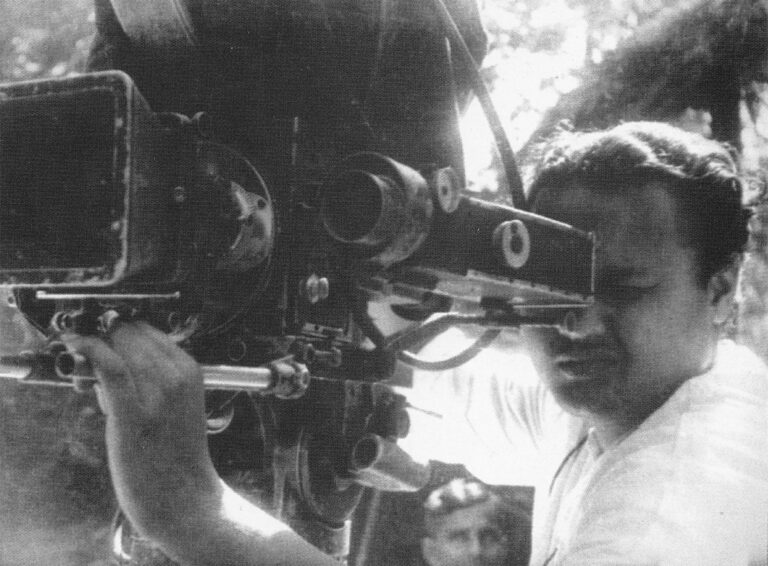

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’-র চিত্রগ্রহণের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেন এমন একজনের ওপর, যিনি তার আগে মুভি ক্যামেরা চালানো তো দূর, কখনও ছুঁয়েও দেখেননি। অনভিজ্ঞতার অজুহাতে প্রথমে সম্মত না হলেও সত্যজিতের আত্মবিশ্বাসের জোরে বছর একুশের সেই যুবকই হয়ে গেলেন ‘পথের পাঁচালী’-র আলোকচিত্রগ্রাহক। রোদ-ছাড়া মেঘলা দিনের শট, স্টুডিওর বাইরে আসল বৃষ্টিতে শট নেওয়া এবং ভারী মিচেল ক্যামেরা ও ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অতি অল্প আলোতেও তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন গ্রামবাংলার এক বাস্তবসম্মত রূপ। সিনেমায় দৃষ্টিকোণের এই যথার্থতা বিস্ময়জনক, নতুন ক্যামেরাশিল্পীর পক্ষে তো প্রায় অবিশ্বাস্য। সেদিনের একুশবর্ষীয় সেই যুবক আর কেউ নন, সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র (Subrata Mitra)। ক্যামেরায় প্রথমবার হাত দিয়েই যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকদের সমতুল যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন!

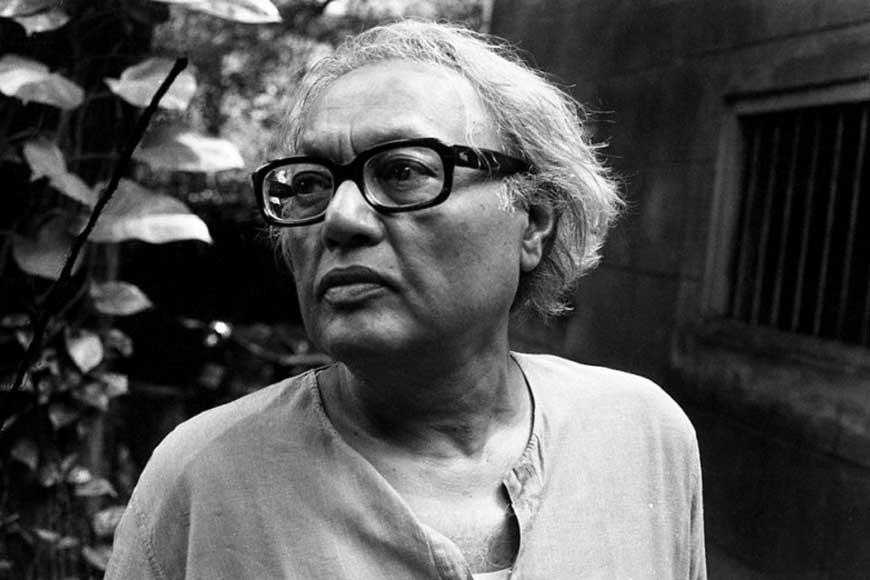

যাঁরা তাঁকে চেনেন, তাঁরা তো চেনেনই; যাঁরা চেনেন না, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই— সুব্রত মিত্র (Subrata Mitra) ‘অপু ত্রয়ী’ সহ সত্যজিতের দশটি অন্যতম সেরা ছবির আলোকচিত্রী, পেয়েছেন দেশবিদেশের একাধিক পুরস্কার ও সম্মান। তবে এসব ওঁর সামগ্রিক পরিচয়ের কাছে নগন্য। শুধুমাত্র অসাধারণ প্রতিভাবান সিনেমাটোগ্রাফারই নয়, প্রথম ছবি থেকেই নিজের কাজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সদাসতর্ক, তীক্ষ্ণ এবং আপসহীন, সর্বোপরি সমস্ত কাজে ত্রুটিহীন ও বিস্ময়কর রকমের খুঁতখুঁতে। যদিও এমন সব আশ্চর্য গুণগুলিই ভবিষ্যতে তাঁর দোষ বলে চিহ্নিত ও বহুল প্রচারিত। আর সে কারণেই, ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘চারুলতা’, ‘নায়ক’, ‘নিউ দিল্লি টাইমস্’-এর মতো একের পর এক অসামান্য কাজের পরেও তাঁর তোলা ছবির সংখ্যা হাতে গোনা। বেঁচে থাকলে আজ ৯৩-এ পা দিতেন সেদিনের সেই যুবক, তাই আজ ফিরে দেখা প্রবল ব্যতিক্রমী এই মানুষটিকে।

‘পথের পাঁচালী’ তৈরির সময়ের আর্থিক প্রতিকূলতার কথা কমবেশি সকলেরই জানা। তবে ঐতিহাসিক ও সত্যজিৎ-গবেষক ছন্দক সেনগুপ্তর ‘অপুর আমেরিকা যাত্রা’ প্রবন্ধে আমেরিকায় এই ছবির বিশ্বমুক্তির অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। ‘পথের পাঁচালী’-র প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আসে সুব্রত মিত্রর হাত ধরেই। নিউ ইয়র্কের ‘মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্ট’-এ ছবিমুক্তির তিন সপ্তাহ পর পাঠানো প্রথম তারবার্তায় ডিরেক্টর মনরো হুইলার চিত্রগ্রহণের প্রশংসা করে লেখেন, “আ ট্রায়ামফ্ অফ সেনসেটিভ ফটোগ্রাফি।” সেই শুরু, আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। চলচ্ছবির চিত্রগ্রহণের কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রথম কাজেই তিনি ভীষণভাবে সফল। যদিও তখনকার কথা বলতে গিয়ে মৃণাল সেনকে তিনি বলেছেন— “‘পথের পাঁচালী’-র প্রতিটি শটই আমার কাছে সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক রাত জেগে, ভেবে পরেরদিনের শুটিং করেছি। এখন ভেবে অবাক লাগে সেই সময় আমি স্টুডিও, ক্যামেরা বা যন্ত্রপাতির পরীক্ষা করছিলাম না, তারাই আমার পরীক্ষা নিচ্ছিল!”

সুব্রতর জন্ম ১৯৩০ সালের ১২ অক্টোবর, উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত এক বাঙালি পরিবারে। ছেলেবেলায় দিদির (সংগীতশিল্পী উমা বসু) থেকে উপহার পাওয়া কোডাক ব্রাউনি ক্যামেরায় নানান ছবি তুলে স্টুডিয়োয় সেগুলো ডেভলাপ করতে দিতেন ছোট্ট সুব্রত। কিশোর বয়সেই আলোর খেলা তাঁকে এমন সম্মোহিত করেছিল যে, ঘরে একা চুপ করে বসে থাকতেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সময়ের বয়ে চলার ফাঁকে আলোর পরিবর্তনের রেশটুকু বুঝে নিতে চাইতেন, দেখতেন সময়ের সামান্য ব্যবধানে আগে তোলা ছবির সঙ্গে পরে তোলা ছবির চিত্রভাষা কেমন করে বদলে যায়। আলো-ছায়ার মায়াবি এই মুগ্ধতাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ভবিষ্যতে আলোকচিত্রী হতে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রবিবারের মর্নিং শোয়ে হলিউডি ছবি দেখার অভ্যাস ছিল। আইএসসি পড়ার সময়ে অন্যান্য বন্ধুরা যখন ভাবছে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা, তিনি তখন মনস্থির করে ফেলেছেন আলোকচিত্রী হবেন। কিন্তু সুযোগ কোথায়! তখন কাজ শেখার একমাত্র পথ ছিল নামী কোনও চিত্রগ্রাহকের সহকারী হওয়া। তবে, নামকরা কয়েকজন চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে দেখা করে ছবি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তাঁরা সহজে তা শেখাতে রাজি হলেন না।

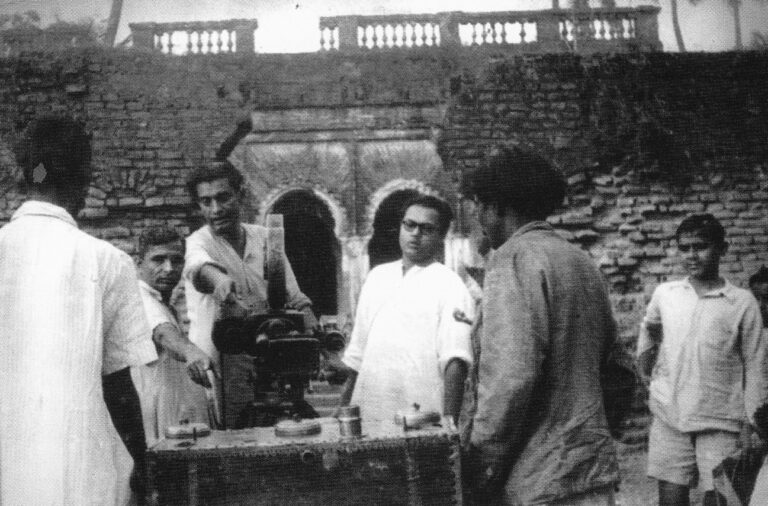

স্টিল ফটোগ্রাফির সামান্য অভিজ্ঞতা থাকলেও মুভি ক্যামেরা কখনও ছুঁয়ে দেখেননি তিনি। এমন সময় হঠাৎ খবর পান, প্রবাদপ্রতিম ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়া কলকাতায় এসেছেন ‘দ্য রিভার’ ছবির শুটিং উপলক্ষে। সঙ্গে আছেন ভাইপো চিত্রগ্রাহক ক্লদ রেনোয়া। সুব্রত বাবার সঙ্গে প্রযোজকের কাছে গিয়ে ‘ছবি তোলা’ শেখার অনুমতি চাইলে তাঁরা জানান, ‘রিভার’-এর শুটিং হচ্ছে জটিল টেকনিকালার ক্যামেরা দিয়ে, ফলে ‘অ্যাপ্রেনটিস অভজার্ভার’ হিসাবে সুব্রত শুটিং দেখতে পারেন, কিন্তু যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে পারবেন না।

এরপর থেকে রোজই শুটিং-এ যেতে শুরু করেন তিনি, সঙ্গী একটি নোটবুক ও আর্গাস ক্যামেরা। মনযোগী ছাত্রের মতো শুটিং-এর যাবতীয় খুঁটিনাটি, ক্যামেরার অবস্থান, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রবেশ-প্রস্থান সব ছবি এঁকে অক্লান্তভাবে তিনি নোট নিতেন তাঁর খাতায়। স্বয়ং রেনোয়া এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং নোট নেওয়া দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর একটি শট যখন রি-টেক করার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর খাতায় শটের নিখুঁত বিবরণ দেখেই ক্লদ বুঝতে পারেন তিনি ওই শটে আগে কীভাবে আলো করেছিলেন!

এই ‘রিভার’ ছবির সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম আলাপ। সত্যজিৎ তখন ডি জে কিমারে আর্ট ডিরেক্টর পদে কর্মরত। সুব্রতর মতো তিনিও ছিলেন রেনোয়ার গুণমুগ্ধ। তবে শনি-রবি বা ছুটির দিন ছাড়া শুটিং দেখতে যেতে পারতেন না, ফলে শুটিং-এর গল্প বলতে প্রায়শই তাঁর বাড়ি যেতে হত সুব্রতকে। আলাপ হয় এই ছবিরই সহকারী শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গেও। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই, বহু প্রতিকূলতা কাটিয়ে এই তিন তরুণের বিরল মণিকাঞ্চন-যোগ গড়ে তোলে এমন এক চলচ্চিত্র, যা শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, বিশ্ব সিনেমার মানচিত্রে জায়গা করে নেয় অনন্য এক মাইলফলক হিসাবে। সিনেমার নাম ‘পথের পাঁচালী’! এই ছবির বহু বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে চিত্রগ্রাহক হিসাবে সুব্রত মিত্রর নির্বাচন নিঃসন্দেহে সত্যজিতের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

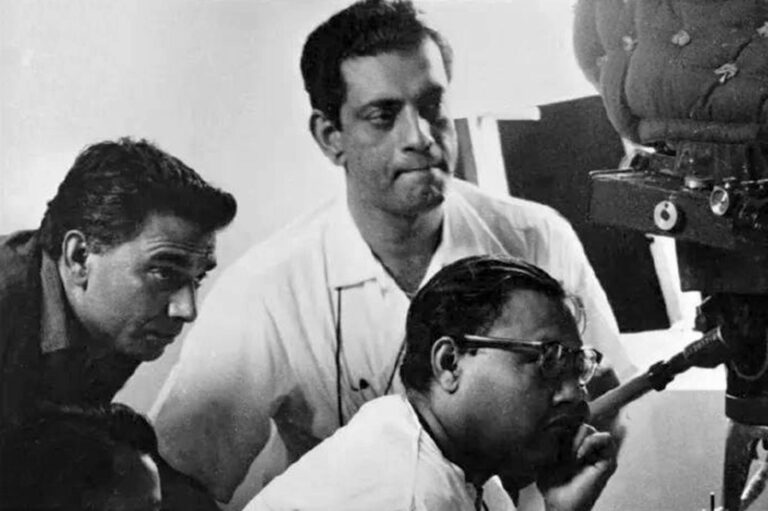

তাঁদের দ্বিতীয় ছবি ‘অপরাজিত’-র সময় তিনি এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন, যা আজও সারা বিশ্বে সমাদৃত ও বহুল ব্যবহৃত। প্রথমে ঠিক ছিল ছবির সম্পূর্ণ শুটিং হবে বেনারসেই, কিন্তু বর্ষা এসে যাওয়ায় খোলা আকাশের নীচে আউটডোর শুটিং সম্ভব ছিল না। বংশী চন্দ্রগুপ্ত তাই বেনারসের বাড়ির আদলে একটা সেট তৈরি করেন কলকাতার স্টুডিওতে। পুরনো বেনারসের গলির ভেতরের বাড়িগুলোতে খুব সামান্য সূর্যের আলো আসে, কখনও তাও আসে না। ফলে সুব্রত মিত্রর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় কীভাবে সম্পূর্ণ ছায়াহীন সেই মৃদু আলোর অনুকরণ করা যায়। এই সময়েই তিনি প্রবর্তন করেন বিখ্যাত বাউন্স লাইটিং পদ্ধতির। কাপড় আঁটা ফ্রেমে জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে নকল আকাশের মতো বানিয়ে তাতে আলো দিয়ে প্রতিফলিত করিয়ে নিতেন, ফলে যে আলো পাওয়া যেত তা ছিল একদম নরম, আবছা ও ছায়াহীন— ঠিক যেন প্রাকৃতিক আলো! এর প্রায় এক দশক পরে বার্গম্যানের ক্যামেরাম্যান স্বেন নিকভিস্ট একই পদ্ধতিতে কাজ করে ‘আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার’ পত্রিকায় দাবি করেন তিনিই এই পদ্ধতির উদ্ভাবক, যদিও তার বহু আগে থেকেই সুব্রত এর ব্যবহার করে আসছেন।

আরও পড়ুন : সত্যজিৎ ও ঘোষালবাড়ির গান

‘অপরাজিত’-র শুটিং-এর আগে তিনি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা কেনেন। ভারতীয় চিত্রগ্রাহকের ক্যামেরা কেনার ঘটনা বেশ বিরল। ক্যামেরাকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে বুঝে আরও ভালো ভাবে ব্যবহারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আবার ‘জলসাঘর’ ছবিতে বিষয়ান্তরে বাস্তবধর্মী বাউন্স লাইটের পরিবর্তে ব্যবহার করেন ধ্রুপদী পদ্ধতি।

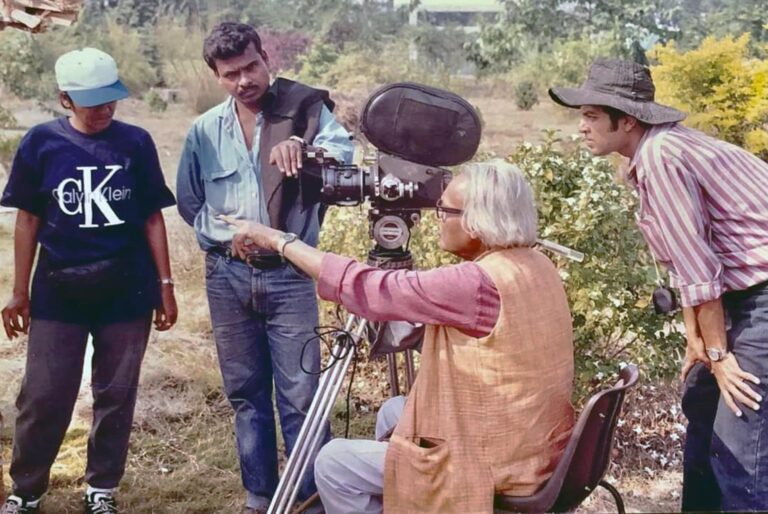

‘দেবী’-র পর রেটিনার সমস্যার কারণে সাময়িক বিরতি নিলে সত্যজিতের পরবর্তী দু’টি ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নেন তাঁরই ভাবশিষ্য ও সহকারী সদ্যপ্রয়াত সৌম্যেন্দু রায়। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-য় ফের ফিরে আসেন সুব্রত। এটি তাঁর এবং সত্যজিৎ দু’জনেরই প্রথম রঙিন ছবি। দার্জিলিং-এর কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে আলো-আঁধারি কাটিয়ে, কোনোরকম জেনারেটর বা বেশি আলোর সাহায্য না নিয়ে, অল্প কয়েকটা আয়না এবং কাপড় ব্যবহার করেই যে দৃশ্যকল্প তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা দেখলে মনে হয় যেন কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি। সৌম্যেন্দু রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “একই সময় দার্জিলিং-এ ‘প্রফেসর’ ছবির শুটিং চলছিল, তার ক্যামেরাম্যান দ্বারকা দিভেচা (শোলে-র সিনেমাটোগ্রাফার) পর্যাপ্ত আলো না থাকায় শুটিং করতে পারছিলেন না। ওই অবস্থাতেই কাজ চালিয়ে যাওয়া সুব্রত মিত্রকে তিনি বলেছিলেন ফিল্ম এক্সপোজ করার পর কিছুই বোঝা যাবে না। পরবর্তীকালে অসম্পাদিত ফুটেজ দেখে দিভেচা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন।”

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-য় ফের ফিরে আসেন সুব্রত। এটি তাঁর এবং সত্যজিৎ দু’জনেরই প্রথম রঙিন ছবি। দার্জিলিং-এর কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে আলো-আঁধারি কাটিয়ে, কোনোরকম জেনারেটর বা বেশি আলোর সাহায্য না নিয়ে, অল্প কয়েকটা আয়না এবং কাপড় ব্যবহার করেই যে দৃশ্যকল্প তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা দেখলে মনে হয় যেন কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি।

‘চারুলতা’ করার সময় সত্যজিৎ সুব্রতকে বলেন বাউন্স লাইটের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করতে, যাতে ক্যামেরা চালানোর বেশি জায়গা পাওয়া যায়। মিত্রর দীর্ঘদিনের সহকারী পূর্ণেন্দু বসু স্মরণ করেছেন, কীভাবে তিনি তখন তিন ফুট বাই দুই ফুটের কিছু কাঠের বাক্স বানিয়ে ভেতরে ৩০-টা ১০০ ওয়াটের বাল্ব লাগিয়ে, বাক্সের খোলা মুখ টিস্যু পেপার দিয়ে বন্ধ করে তৈরি করেন এক আশ্চর্য আলো, যাতে শুধুমাত্র নকল বাউন্স লাইটিং-এর প্রভাবই তৈরি হল না, ফুটে উঠল আরও সুশ্রী ছায়াহীন আভিজাত্য। এই পদ্ধতিই পরে বিশ্বজুড়ে সফট বক্স হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি চাইলেই এর পেটেন্ট নিয়ে আয় করতে পারতেন, কিন্তু এমন বিষয়ী ভাবনা ওঁর মাথাতেও আসেনি। এই ছবিতেই বাগানে চারু যখন দোলনায় দুলছে তার দৃষ্টিকোণ থেকে দোলায়িত দৃশ্যেরও চিত্রগ্রহণ করেন অভিনব এক পদ্ধতিতে। ক্যামেরায় ফোকাস সেট করে দড়ি দিয়ে তা শক্ত করে বেঁধে দেন দোলনার পিঁড়ির সঙ্গে, এরপর দোলনা দুলিয়ে দিলেই তৈরি হয় সেই অসাধারণ দৃশ্যকল্প।

সত্যজিতের সঙ্গে তাঁর শেষ ছবি ‘নায়ক’-এর পুরো ট্রেনের শুটিং হয়েছিল বংশী চন্দ্রগুপ্তর বানানো সেটে। গৌতম ঘোষ জানাচ্ছেন, “সুব্রতর অসামান্য ব্যাক প্রোজেকশন (জানলার বাইরের দৃশ্য আগে তুলে তা প্রোজেকশন করে ভেতরে শ্যুট করা) ও রিয়্যালিস্টিক আলোর দৌলতে কেউ বিশ্বাসই করতে চাননি ওটা আসল ট্রেন নয়।” ‘অপু ত্রয়ী’ থেকে ‘নায়ক’ পর্যন্ত দশটা ছবিতে সত্যজিৎ-সুব্রত জুটি একসঙ্গে কাজ করেন। এরপর কেন তাঁরা একসঙ্গে কাজ করলেন না সে প্রসঙ্গে না গিয়েও একথা বলাই যায় এই মনান্তরে আদতে ক্ষতি হয়েছিল চলচ্চিত্র শিল্পের। অস্কারজয়ী আরেক পরিচালক জেমস আইভরির পরিচালনায় ও ইসমাইল মার্চেন্টের প্রযোজনায় মার্চেন্ট-আইভরি ব্যানারে তিনি আরও পাঁচটি ছবি করেন, যার মধ্যে রয়েছে ‘দ্য হাউসহোল্ডার’, ‘শেক্সপিয়ারওয়ালা’, ‘বম্বে টকি’, ইত্যাদি।

কাজ করেন বাসু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় রাজ কাপুর-ওয়াহিদা অভিনীত ‘তিসরি কসম’ ও ভিক্টর ব্যানার্জির ‘অ্যান অগাস্ট রিক্যুয়েম’ ছবিতেও। রমেশ শর্মার পরিচালনায় ১৯৭৮ সালে ‘রুমটেক’ তথ্যচিত্র ও ১৯৮৫ সালে ‘নিউ দিল্লি টাইমস্’-এর আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, যা একাধারে তাঁর শেষ কাহিনিচিত্র ও প্রথম জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। ওই বছরই ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানে ভূষিত করে, নিতে গররাজি হলেও টেকনিশিয়ানদের হৃত মর্যাদার কথা ভেবে শেষপর্যন্ত তা গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে কোডাক তাঁর নামাঙ্কিত ‘সুব্রত মিত্র ইমালসন’ ব্র্যান্ড চালু করে ও আজীবন কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ইস্টম্যান কোডাক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে ভূষিত করে, যা সিনেমাটোগ্রাফির ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র ও অ্যাড ফিল্মেও কাজ করেন সুব্রত মিত্র। তিনি ‘নায়ক’ বা ‘কলকাতা ৭১’-এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন শব্দগ্রাহক হিসাবেও।

তপন সিংহ এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, “সুব্রত মিত্র শুধুমাত্র বড় চিত্রগ্রাহকই নন, একজন বড় মাপের আদর্শ টেকনিশিয়ান।” তবে অতিমাত্রায় পারফেকশন ও আপসহীন মনোভাবের জন্য অনেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ভয় পেতেন। অসমবয়সী বন্ধু ও চিত্রগ্রাহক সঞ্জিত চৌধুরী বলছেন, “আন্তর্জাতিক এক সংস্থায় চায়ের বিজ্ঞাপন তুলতে গিয়ে জল ও লিকারের রঙ পছন্দ না হওয়ায় শুটিং ফেলে চলে আসেন সুব্রত, ভাই প্রজ্ঞান মিত্রের সহযোগিতায় সেই জল ফ্লাস্কে পরিশ্রুত করে পরদিন গিয়ে সেই শুট শেষ করেন। সামান্য বিজ্ঞাপনের জন্য এমন পরিশ্রম পাগলামো মনে হলেও, ওঁর কাছে এটাই ছিল স্বাভাবিক।” তবে এই সবের মূলে কারিগরি দক্ষতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল নান্দনিক দর্শন, যা তিনি আজীবন লালন করেছেন তাঁর সংগীতচর্চা ও ছবি আঁকায়। ছোটবেলায় নেওয়া সেতারের তালিম কাজে এসেছিল ‘পথের পাঁচালী’-র দু’টি দৃশ্যে, এমনকি ‘রিভার’ ছবিতেও।

সাংগীতিক বোধ থেকেই আলোর সাত রংকে তিনি ভাগ করেছিলেন স্বরসপ্তকের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি প্রেক্ষাপটে, কোন স্বরের সঙ্গে আলোর প্রতিফলনের কোন স্তর মিলবে এই ছিল তাঁর মৌলিক ভাবনা। আগ্রহী ছিলেন ছবি আঁকা নিয়েও। এককথায় যাকে বলে বহুমুখী প্রতিভা! জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তিনি কাটান সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। অসুস্থতার তোয়াক্কা না করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টার খামতি ছিল না। আজীবন সোচ্চার ছিলেন প্রোজেকশন ও রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিক অবনতির বিরুদ্ধে, নন্দন চত্বরে একা ধর্নাতেও বসেছিলেন এর প্রতিবাদে। তিনি বলতেন, “আমার ধারণা আমিই একমাত্র পাগল নই যে, রুপোলি পর্দায় সিনেমার সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণে উৎসুক, আরও অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা আমার বিশ্বাস, আবেগ, ক্রোধ — সবকিছুরই অংশীদার।”

নিজব্রতে অনড়, আদ্যন্ত প্রচারবিমুখ এই মানুষটির জীবন নিয়ে বিবিসি তথ্যচিত্র করতে চাইলে তিনি সায় দেননি। খুব সহজে কাউকে সাক্ষাৎকারও দিতেন না। তবুও ‘চিত্রভাষ’ পত্রিকার সম্পাদক নন্দন মিত্রকে দু’বার দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারগুলি আগ্রহীদের কাছে পাঠ্যস্বরূপ। ‘সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান’ পরিচয়ের বাইরেও শিল্পজগতে তাঁর বিপুল অবদানের কথা আজ বিস্মৃত। তাঁর কাজকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। যা অবশিষ্ট আছে তাকে তিনি নিজের সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। চলচ্চিত্র শেষপর্যন্ত পরিচালকেরই মাধ্যম। তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের আগমন ও ‘পথের পাঁচালী’ যদি এক বাঁক-নির্দেশক মুহূর্ত হয়, সেখানে আলোছায়ার কারিগরি এবং চিত্রগ্রহণের প্রেক্ষাপটে নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন আলোকচিত্রী সুব্রত মিত্র।

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।

3 Responses

খুব ভাল লেখা। খুবই। এ যুগে এই ব্রতের পথ কঠিন। আশীর্বাদ ও আশা, এই অতীতবহনের দুরূহ দূরারোহ পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না।

অনেক কিছু জানলাম।

ভাল লাগল । বহু অজানা তথ্য গুছিয়ে লেখা ।