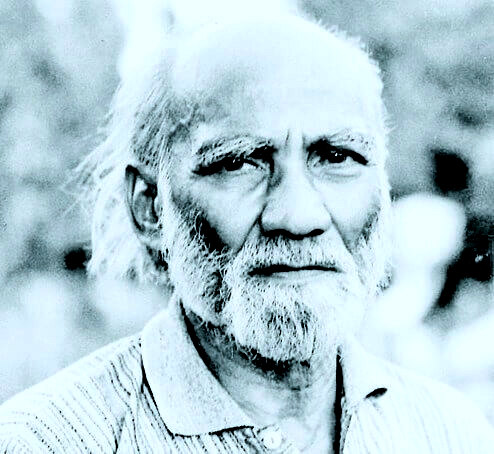

মুখ-ফেরতা হতে হতে কারও কারও ডাকনামটাই আসল নাম হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ‘প্রবোধকুমার’ নামটা কে আর মনে রাখে? পাঠক যাঁকে চেনেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রকমই ঘটে বাদল সরকারের বেলাতেও। এই প্রবলপ্রতাপ নাট্যব্যক্তিত্ত্ব যে আসলে সুধীন্দ্রনাথ সরকার (১৫ জুলাই ১৯২৫ – ১৩ জুলাই ২০১১) তা আর কার মনে আছে? কিন্তু সেই নামের গেরোতেই ষাটোর্ধ্ব বাদলবাবুর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়া প্রায় আটকে যাচ্ছিল!

হয়েছিল কী, আবেদনপত্রে যাঁর নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার, তিনি সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে পঞ্চাশের দশকের স্নাতক। আর তারপরে দীর্ঘদিন কিছু করেছেন কিনা, লেখেননি। ফলে অ্যাডমিশন দফতর দরখাস্তটিতে ঢ্যাঁড়া দেয়। তাদেরই পরামর্শে সুধীন্দ্র উপাচার্য সমীপে পৌঁছলে প্রায়-সতীর্থ শঙ্কর সেন তাঁকে দেখামাত্র সবিস্ময়ে বলেন – ‘আরে বাদল! তুমি যে সুধীন্দ্র, জানাবে তো! শুধু শুধু হেনস্থা হতে হল! তুমি যে এতদিন চাকরি করেছ লিখে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যেত।’ অতঃপর সে যুগের বি.ই. কলেজের দুই প্রাক্তনীর উচ্চকণ্ঠ হাস্যরোল।

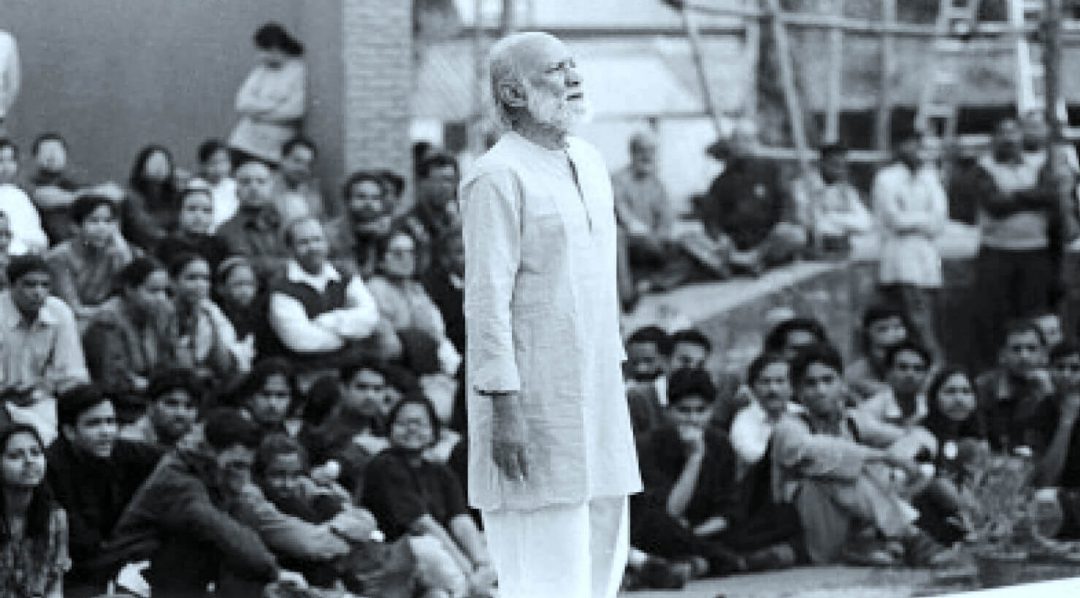

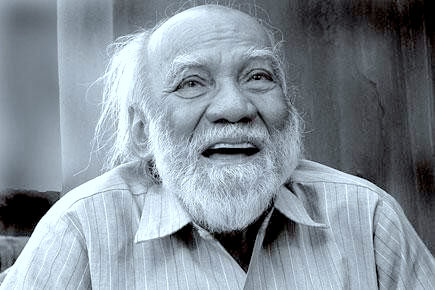

বাদল সরকার এই রকমই ছিলেন। বয়সের আগল খুলে রেখে যিনি বিনীত ও বাধ্য ছাত্রের মতো এম.এ. পাশ করেছিলেন। করতে পেরেছিলেন। সূদুর নাইজেরিয়াতে স্থপতির কাজ করতে করতে লিখে ফেলেন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক যা এই উপমহাদেশে মেট্রোপলিটান মন নিয়ে প্রথম মঞ্চায়িত দলিল। আবার প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে নেমে আসতে পারেন কার্জন পার্কে, গুদামে, বাড়ির ছাদে, খোলা চত্বরে। তিনি আমাদের চোখের সামনে দেখা এক জ্যান্ত রূপকথা। আমাদের অভিজ্ঞতায় বাংলা নাটকের শেষ সর্বভারতীয় উপস্থিতি। আজকের প্রাদেশিক কিন্তু ডিজিটাল বাঙালির শুনলে অলীক মনে হবে, যে চলতি শতকের সূচনাতেও সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে, হাবিব তনভির, বিজয় তেন্দুলকার, মোহন রাকেশ, গিরিশ কারনাড ও বাদল সরকার বললেই ভারতীয় নাটকের রূপরেখা তৈরি হয়ে যায়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের যে উত্তরসূরীর ছায়া পড়ত আসমুদ্রহিমাচলের নাটকের আঙিনায়, তিনি বাদল সরকার – উত্তর কলকাতার এক প্রোটেস্ট্যান্ট বাঙালি। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝোড়ো হাওয়ায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সত্তর দশকের অন্যতম আইকন।

শুধু কলকাতার একদল স্বপ্নমুখর যুবক-যুবতীই নয়, কত অবাঙালি বাদল-ঘন দিনকে আশ্রয় মেনেছেন। যেমন মীরা নায়ার। সিনেমার এই যশস্বিনী তো মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন – ‘কলকাতা বড় হওয়ার সময় আমাকে সাহায্য করেছিল…. আরও বড় কথা, বাদল সরকার পড়ে ও পথনাট্য দেখে আমি প্রভাবিত হই।’ কন্নড় পরিচালক ও নট গিরিশ কারনাড সবিনয়ে দাবি করেন, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার পন্থা ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে শিখিয়েছে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটি। গিরিশ কারনাড, আজকের খর্বকায় বাঙালিদের জানাই, শুধু সিনেমা আর নাটকের নক্ষত্র নন। রীতিমতো ‘রোডস স্কলার’ ছিলেন অক্সফোর্ডে। তাঁকে মুগ্ধ করতে গেলে যে মেধার কারুকাজ লাগে, তা বাদল সরকারের ছিল। সত্যি বলতে কী, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ একটি কিংবদন্তী। পরিচালক-নাট্যকার সত্যজিৎ দুবে তো এই নাটকের প্রতি আভূমি প্রণত। আর অমল পালেকর সেই কবেই বলেছিলেন – ‘বাদলদা নতুন অভিব্যক্তির পথ খুলে দিয়েছেন!’ তাকে অনুবাদ করেছেন গিরিশ কারনাড ও অমল পালেকর। বস্তুত ষাটের দশকে বাদল সরকার, হেগেলীয় পরিভাষায়, এমন একটি ‘মুহূর্ত’, যা হিন্দি নাটকে মোহন রাকেশের ‘আধে আধুরে’, মারাঠী নাটকে বিজয় তেন্ডুলকারের ‘শান্তাতা কোর্ট চালু আহে’ আর কন্নড় পরিমন্ডলে গিরিশের ‘হয়বদন’ জাতীয় নাট্যপ্রচেষ্টার উপর দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে।

বাদল সরকারকে আমরা আজ কী ভাবে সমাদর করব?

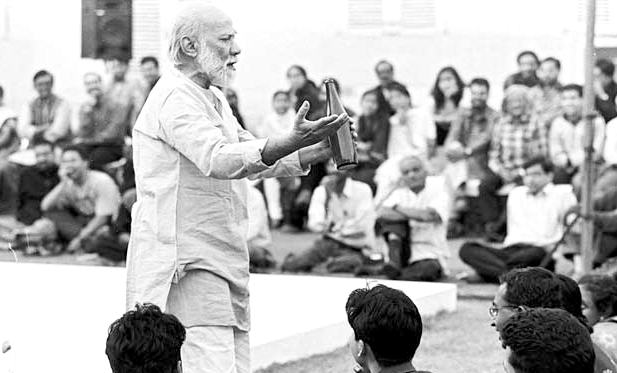

সারাজীবনে পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক লিখেছেন বলে? নাকি নাট্যমঞ্চে ও খোলা চত্বরে সমান সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন বলে? অথবা ‘থার্ড থিয়েটার’ প্রকল্পের জনয়িতার নিরিখে? এই প্রশ্নসমূহের ক্রমান্বয়িক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আধুনিকদের পক্ষে যা নিত্য স্মর্তব্য, তা হল যে বাদল সরকারের স্থায়ী প্রণয়িনী হিসেবে আমৃত্যু তাঁকে মিথুনলগ্ন উপহার দিয়েছে সময়। জীবনানন্দের যে উপলব্ধি: ‘কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।’ উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য প্রসঙ্গে তা বাদলবাবুর উপলব্ধিতেও প্রবেশ করে।

মনে রাখতে হবে ১৯৬৭ সালে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ যখন মঞ্চস্থ হচ্ছে ,তা সময়ের আপাত ‘অনিয়ম’। বামপন্থী গণজাগরণ ও রাজনৈতিক তাপপ্রবাহে এই নাটক যে অর্থশূন্যতার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে, যে পৌনঃপুনিকতা, আবর্তন-পুনরাবর্তনের গল্প বলে, তা এক ফাঁপা নাগরিকতার দিকে জানলা খুলে দেয়, কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গ বদলানোর জন্য তত ডাক দেয় না। এই রচনায় তেমন উত্তোলিত হাতের অরণ্য নেই। বরং শূন্যতার বাহুডোর আছে নাট্য-অভিজ্ঞতা হিসেবে। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ যে নতুন নাটক তা একারণেও যে, অভিনয় অতিরিক্ত ভাবেই তা সুপাঠ্য। যে সময় বাংলা সাহিত্যে নাট্যরচনা ও থিয়েটারে তার প্রয়োগ প্রায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে, তখন বাদলবাবুর ‘বাকী ইতিহাস’ (১৯৬৫) বা ‘পাগলা ঘোড়া’ (১৯৬৭) একধরনের লিটারারিনেসকে আমন্ত্রণ জানায় যা শরীরী অভিব্যক্তি ও সংলাপের আওতা ছাড়িয়েও আমাদের চিন্তায় ডালপালা বিস্তার করে। বিদেশি নাটক আমরা কেউই প্রায় দেখার সুযোগ পাই না কিন্তু তা পাঠান্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব আহ্লাদ পাই। বাদলবাবুর নাটকে সে রকম পরিসর প্রচুর। তিনি মূল বয়ানকে শুধু প্রায়োগিক কুশলতায় উতরে দিতে চাননি। উত্তর-আইপিটিএ যুগে এ কৃতিত্ব ভুলবার নয়। আদ্যন্ত শহরের স্বর ভেসে আসে তাঁর নাটকে। কল্পিত গ্রামের উপকথায় আসর মাত করতে চায় না।

যখন তিনি ‘তৃতীয়’ থিয়েটারে পা রাখলেন, তা শুধু আর্থিক কারণে নয়। চলচ্চিত্রে যেমন বানিজ্যিক হলিউড সিনেমা ও শিল্পরুচিসম্পন্ন তথাকথিত ‘অতর’ ছায়াছবির বাইরে, বিশেষত লাতিন আমেরিকায়, এমন এক চিত্রমালার খোঁজ চলছিল, যেখানে জাতির মর্মবেদনা তথ্য ও আখ্যানের স্তরে স্তরে ফুটে উঠবে। আলেয়া, সোলানাস, জেটিনো, এস্পিনোসা প্রমুখ পরিচালকেরা এমন এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাতের জন্ম দিলেন যে কিউবায় ‘অনুন্নয়নের স্মৃতি’, আর্জেন্টিনায় ‘চুল্লির প্রহর’ জাতীয় ছবি অবদমিত এক জনগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য হিসেবে দেখা দিল। লক্ষী-সরস্বতীর সাবেকী দ্বন্দ্বের বাইরে একটা জনগোষ্ঠী লুপ্ত বর্ণমালা পুনরাবিষ্কারের সুযোগ পেল।

বাদলবাবু এক আন্তর্জাতিক সহমর্মিতার প্ররোচনায় এই ‘তৃতীয়’ দুনিয়ার খোঁজ রাখতেন। তিনি জানতেন ন্যাচারালিজমের প্রতি আনুগত্য দেখানো আর বাস্তববাদ এক নয়। এক দেশজ চেতনা তাঁকে শিখিয়েছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের টানটান আবহাওয়ায় কী ভাবে গীতার মতো সন্দর্ভের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। তিনি জানতেন, ভারতীয় মনীষী বুদ্ধদেব কী ভাবে শূন্যতা ও অকিঞ্চায়তনের প্রভেদ করেন। বু়দ্ধবাস্তব আর মুক্ত বাস্তবের যে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন থেকে তিনি দেখতে পান মহারাষ্ট্রের ‘তামাশা’, উত্তরপ্রদেশের রামলীলা, কেরলের কথাকলি, বাংলার যাত্রাপালার তুলনায় বিলিতি থিয়েটার প্রতিরূপায়নের দিক থেকেও ভিন্নধর্মী। এই যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা লোকনাট্য আর উপনিবেশের সূত্রে আমদানি হওয়া মঞ্চনাট্য – এই দুই ধারার বাইরে বাদলবাবু ভেবেছিলেন বিকল্প কোনও লোকনাট্যের জন্ম হতে পারে কিনা। অভিনেতা ও দর্শকের অংশগ্রহণে হয়তো দৃষ্টির পক্ষপাতিত্ব দূর হতে পারে।

একদিকে আদিবাসীর রিচুয়াল, অন্যদিকে পুঁজিবাদ-প্রসূত নাগরিকের মোটরগাড়ি – এই দুই প্রান্তকে ঋত্বিক ঘটকও জুড়তে চেয়েছিলেন। যে জন্য কখনও ওরাঁও নাচের ‘বৈরাখী’, কখনও ছৌ নাচ তাঁর চিত্রনাট্যে যতিচিহ্নের মতো ব্যবহৃত হয়। বাদল সরকারও নমনীয়, বহনীয় আর সুলভ হয়ে যা অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক, তাকে খরস্রোতা করে তুলতে চান। বাদলবাবুর ‘ভোমা’র গোষ্ঠী চৈতন্য অনেকটা ঋত্বিকবাবুর ‘মালো’দের মতো। ‘ভোমা’ কোনও রবিনহুড নয় বরং সহস্রধারার বিকাশ। যেখানে গল্প নেই। চরিত্র নেই গুরুত্বের। কিন্তু সংকেত আছে। আশ্চর্য মনে হয়, ঋত্বিক ও বাদল দু’জনেই ১৯২৫ সালে পৃথিবীতে আসেন। দু’জনেই শেষপর্যন্ত প্রথা-সমর্থিত তাঁদের মাধ্যমকে সন্দর্ভধর্মী করে তোলেন নানা পরীক্ষায়। বাসন্তী দেখতে পারে, তিতাসে জলধারা ফিরে এসেছে। স্পার্টাকুসের দাস বিদ্রোহে এই দাস নেমে আসতে পারে ক্রুশকাঠ থেকে। এই চরিত্ররা দর্শকে পরিণত হয় ইতিহাসে পুনঃপ্রবেশের জন্য।

কী অসমসাহসে বাদল সরকার নিজহাতে এই সামান্য জনপদে ইতিহাসের দরজা খুলে দিতে চাইলেন যে! আজ দেখি তাঁর রচনাবলীতে শতজলঝর্ণার ধ্বনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমার মাস্টার মশাই ছিলেন বলে বা সরকারি প্রতিষ্ঠান 'রূপকলা কেন্দ্র'-র অধিকর্তা ছিলেন বলে তাঁর নামের পাশে 'চলচ্চিত্রবেত্তা' অভিধাটি স্বাভাবিক ভাবেই বসে যায়। আসলে কিন্তু সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একজন চিন্ত্যক ও আমাদের সাংস্কৃতিক আধুনিকতার ভাষ্যকার। কাব্য বা উপন্যাস, চিত্রকলা বা নাটক,জনপ্রিয় ছায়াছবি বা রবীন্দ্রসংগীত-যে কোন পরিসরেই সঞ্জয় এক ধরনের মৌলিক ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটান। সেই মনোপ্রবণতায় আকাদেমিয়ার জীবাশ্ম নেই বরং ছড়িয়ে থাকে মেধার কারুবাসনা। আলোচনাচক্রে, দেশে ও বিদেশে,বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভাষনে তিনি প্রতিষ্ঠিত বক্তা। ঋত্বিক ঘটকের প্রবন্ধাবলী সহ সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। অনুবাদ করেছেন ছটি বিখ্যাত সিনেমার চিত্রনাট্য। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আট। একমাত্র উপন্যাস 'বুনো স্ট্রবেরি' ইতিমধ্যেই তরুণ মহলের নজরে। হাইকোর্টসঙ্কুল এই শহরে তিনি নিজেকে 'আমুদে বাঙাল' ভেবেই খুশি।

3 Responses

তথ্যসম্বৃদ্ধ ও মনোগ্রাহী রচনা। অনেক কিছু জানলাম।

জানা কথাগুলো আবার করে গুছিয়ে জানা গেল।

শঙ্কর সেন VC , সঞ্জয় দা’র ছাত্রদশা বোধহয় তখন শেষ. বাদল দা ছাত্র ! গান্ধী ভবন এর সামনে কি খেয়ালে শঙ্কর সেন হাঁটছেন না কোথায় যাচ্ছেন , পথে হটাৎ ছাত্র বাদল দা’ র সঙ্গে দেখা – কি বলবেন , তুমি না তুই হাতড়াচ্ছেন শঙ্কর সেন. গম্ভীর গলায় বাদল দা বললেন “আমি কিন্তু ছাত্র” – আরো বিব্রতকর অবস্থা। . তখনি বাদল দা যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ডেকে নিয়ে যেত কিছু একটা বলার জন্যে। . সে এক স্বর্ণযুগ। গল্প টা শুনেছিলাম তখনকার ডিন অফ students হেমেন্দু দা’র কাছে [তিনি যে কত প্রজন্মের কাছে হেমেন্দু দা আর কত প্রজন্মের কাছে ডিন – ছাত্র আন্দোলনেও তিনি পাশে আবার কর্তৃপক্ষের লোক – মহা সমস্যা ] . সঞ্জয় দা। .. এরকম গল্প তুমিও অনেক জানো , “সেই সময়” টা একটু লেখো না কেন ????সৌমিত্র বসু