আমার সঙ্গে অধ্যাপক বিকাশ চন্দ্র সিংহের (Bikash Sinha) প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। আমি তখন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষক ছাত্র হিসাবে তিন চার বছর কাটিয়ে ফেলেছি। কম্পিউটারের সেটা ‘জুরাসিক যুগ’ বলা যায়। কলকাতায় তখন কম্পিউটারের সংখ্যা বোধহয় দশের নীচে, ঘর–জোড়া এক একটি দানব, বুদ্ধিমত্তা কিলোবাইটের ঘরে, থরে থরে পাঞ্চকার্ডে লেখা প্রোগ্রাম জোগাতে হত, জোগানোর জন্য আবার অপারেটর নামে একদল ‘পুরোহিত’ ছিলেন! যাই হোক, আমাদের ইনস্টিটিউটে কোনও কম্পিউটার ছিল না, ছিল সল্টলেকের ক্যাম্পাসের পাশের বাড়ি, ভেরিয়েব্ল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার বা ভিইসিসিতে। আর সেই কম্পিউটারের সর্বময় কর্তা ছিলেন বিকাশ সিংহ। পরে জেনেছি ওই ডাইনোসর সদৃশ কম্পিউটার দিয়ে তিনি বেশ কিছু অতি উচ্চপর্যায়ের গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন।

আমরা তখনও রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ক্যাম্পাসে কাজ করি, অতএব প্রোগ্রাম চালানোর জন্য দিনে দুবার এবাড়ি ওবাড়ি করতাম। সকালে জমা দেওয়া প্রোগ্রামের ফল পেতাম বিকেলে। এভাবেই চলছিল, হঠাৎ শুরু হল গন্ডগোল। সকালে প্রোগ্রাম দিয়ে আসি, কিন্তু বিকেলে গিয়ে দেখি চালানো হয়নি, কারণ হিসেবে বলা হয় হাই প্রায়োরিটির কাজ ছিল। সপ্তাহ দুয়েক এভাবে চলার পর আমরা ছাত্রছাত্রীরা বিরাট বিপাকে, কিন্তু গজগজ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে সটান গেলাম বড়কর্তার ঘরে। ভেবেছিলাম এই অনধিকার প্রবেশ উনি সহ্য করবেন না, সোজা দরজা দেখিয়ে দেবেন। তার বদলে গবেষক–ছাত্র শুনে সমাদরে বসিয়ে কী সমস্যা জানতে চাইলেন। শুনে বললেন “হাই প্রায়োরিটি? ছাত্রদের কাজের চেয়ে আবার কীসের প্রায়োরিটি? আমি দেখছি।” তখনও ওঁকে চিনতাম না, ভাবলাম কথার কথা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পরের দিন থেকেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

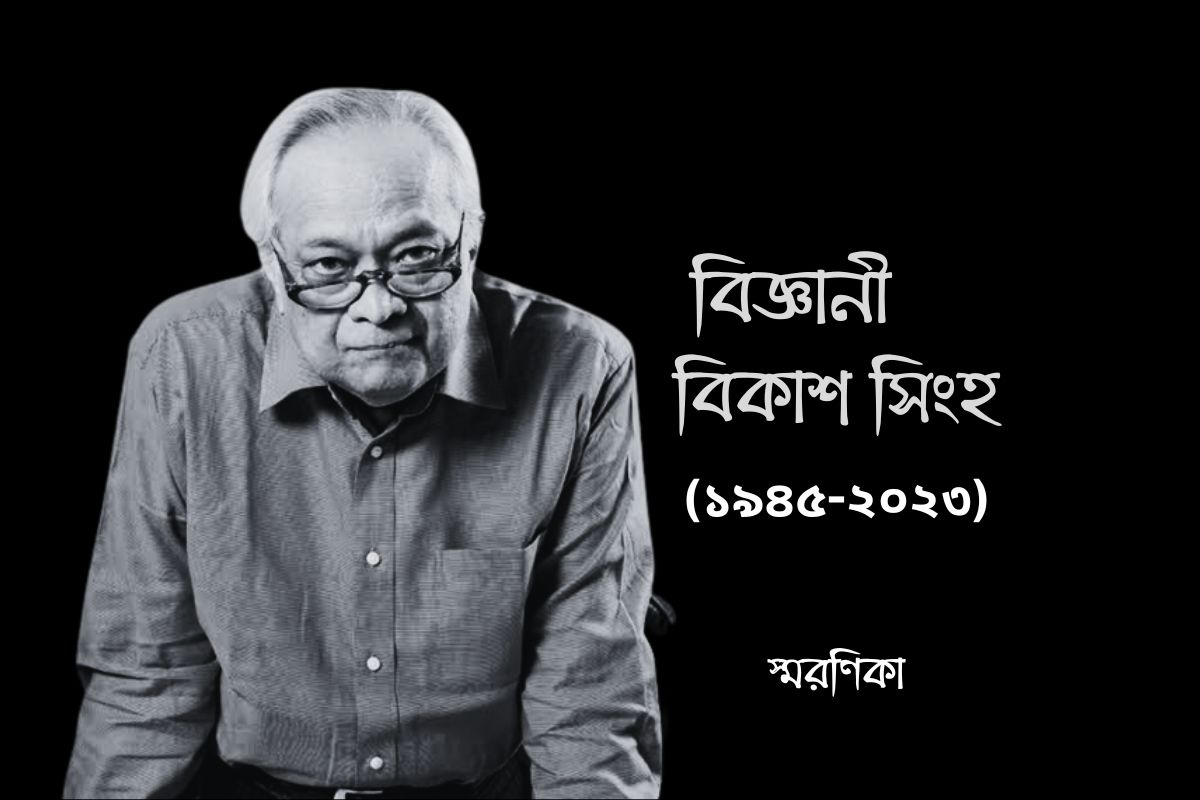

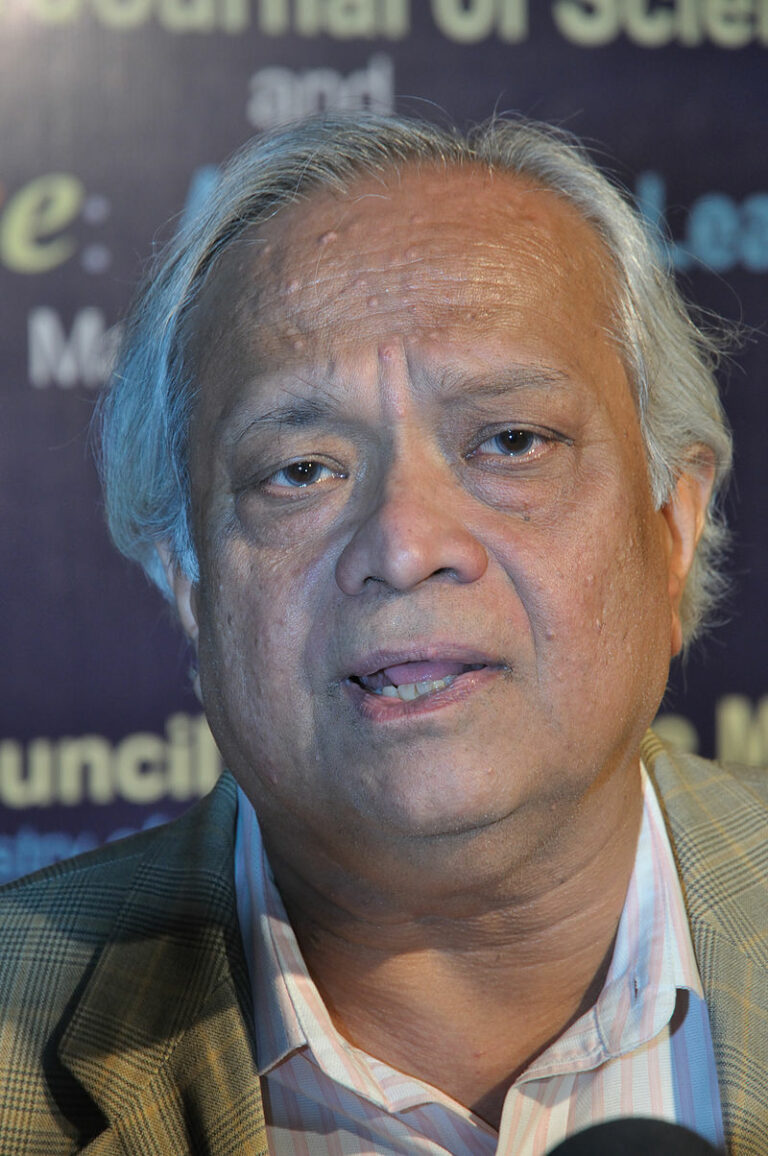

এই তুচ্ছ ঘটনাও এত সবিস্তারে বলার কারণ এইসব ছোটখাট জিনিস দিয়েই মানুষটিকে চেনা যায়। কান্দি রাজপরিবারের বংশধর, বিলাতে এম.এস.সি পি.এইচ.ডি করেছেন, প্রথম থেকেই নিউক্লিয়াসের অন্দরমহলের রহস্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন যার স্বীকৃতিতে প্রথমে পদ্মশ্রী পরে পদ্মভূষণ পেয়েছেন, বিরাট সব বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছেন; কিন্তু ওঁর কাছে কমবয়সীরা সবার আগে— ছাত্র, গবেষক ছাত্র, নবীন বিজ্ঞানী, সে যেই হোক।

১৯৯০ সালে আমি সাহা ইনস্টিটিউটে লেকচারার হয়ে ঢুকলাম আর তার তিন বছর পর উনি একসঙ্গে ভি ই সি সি আর সাহা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হয়ে এলেন। সেই সময় থেকে ২০০৯ সাল অবধি ওই পদেই রইলেন। সে সময়টাকে সাহা ইনস্টিটিউটের ‘দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ’ নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর প্রথমটি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও তারপর অধ্যাপক বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরীর আমল। হঠাৎ দেখলাম, ছাত্র হিসাবে যে ইনস্টিটিউটকে চিনতাম তার আপাদমস্তক বদলে গেছে। যেখানে লাখ টাকার যন্ত্র কেনা প্রায় অসম্ভব পর্যায়ে ছিল সেখানেই কয়েক কোটি টাকার প্রকল্প জমা পড়ছে, আর যন্ত্রগুলো এসেও যাচ্ছে! বস্তুত, কম টাকার প্রকল্পের কথা শুনলেই বলছেন, ‘আরও বড় করে ভাবুন। বাংলাকে শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ম্যাপে নিয়ে যেতে হবে।’ দেখতে দেখতে নতুন নতুন গবেষণাগার তৈরি হল, সেখানে বিশ্বমানের গবেষণাও হতে লাগল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় বিজ্ঞানকেন্দ্রের আমরা সদস্য হলাম, আমাদের ওয়ার্কশপে তৈরি যন্ত্র সেসব জায়গায় ব্যবহৃত হতে লাগল। কণা পদার্থবিজ্ঞান বা পার্টিকল ফিজিক্স, ঘনীভূত বস্তুর পদার্থবিজ্ঞান বা কন্ডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স আর জীব পদার্থবিজ্ঞান বা বায়োফিজিক্স, তিনটি বিষয়ে অচিরে আমরা দেশের সামনের সারিতে চলে এলাম। আর এর পিছনে ছিল ওঁর নিরন্তর উৎসাহ।

বাংলাকে নিয়ে ওঁর আশা আকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা ছিল না। তাই আবার বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ও বাঙালির নানা ঘাটতি ওঁকে পীড়া দিত, বিশেষ করে বাংলায় শিল্প–বাণিজ্যের অভাব। এই নিয়ে ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের সঙ্গে বলতেন, “বাংলায় তো এখন ইন্ডাস্ট্রি বলতে দু’টো, দুগ্গাঠাকুর আর রবিঠাকুর।” বলতেন, “পুজোর ওই কয়টা দিনের জন্য বাঙালির যে উদ্যোগ দেখা যায় তার সামান্য অংশও যদি পাওয়া যেত তাহলে ইন্ডাস্ট্রি তৈরির ব্যাপারেও আমাদের কেউ ঠেকাতে পারত না।” অবসর নেওয়ার পর রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে ছুটে বেড়াতেন নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞানকে আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ছড়িয়ে দিতে, যদি এভাবেই বাংলা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে।

স্পষ্ট কথা বলতে কোনোদিন দ্বিধা করেননি। যা ভালো মনে করতেন সরাসরি বলতেন, তার জন্য সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু তাতে ওঁর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। ওটাই ছিল ওঁর স্বভাব, যা করতেন যা বলতেন তা আসত একদম ভিতর থেকে। তাছাড়া উল্টোদিকের লোকটির পদাধিকার বা গাত্রবর্ণ নিয়ে ওঁকে কোনোদিন ভাবতে দেখিনি, লোকটির গুণ বা ক্ষমতাই ছিল শেষ কথা। গবেষণার পথে সরকারি লালফিতার বাঁধন ওঁকে ভীষণ বিরক্ত করত, তা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে বিশাল পরিবর্তন করেছিলেন তা আজও ভাবলে অবাক লাগে।

বাংলাকে নিয়ে ওঁর আশা আকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা ছিল না। তাই আবার বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ও বাঙালির নানা ঘাটতি ওঁকে পীড়া দিত, বিশেষ করে বাংলায় শিল্প–বাণিজ্যের অভাব। এই নিয়ে ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের সঙ্গে বলতেন, “বাংলায় তো এখন ইন্ডাস্ট্রি বলতে দু’টো, দুগ্গাঠাকুর আর রবিঠাকুর।”

পৃথিবীতে অনেক বড় বিজ্ঞানী আছেন, তাঁদের কয়েকজনকে আমার এই তুচ্ছ চোখেই দেখেছি। তাঁদের অনেকেই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতে ততটা সফল হননি। আমি যতটুকু বুঝি এর প্রধান কারণ একদেশদর্শিতা, যার ফলে তাঁরা নিজেদের গবেষণাক্ষেত্রের উন্নতির প্রতি অতিরিক্ত মন দিয়েছেন, অন্য গবেষণাক্ষেত্রগুলি অবহেলিত হয়েছে। কণা পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষক বিকাশ সিংহ কিন্তু ছিলেন প্রকৃত অর্থে সমদর্শী। বিশেষত, ফলিত গবেষণার ব্যাপারে আমাদের দেশের তাত্ত্বিক গবেষকদের যে নাকউঁচু ভাব থাকে তার বদলে উনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন বিশ্ববিজ্ঞানের জগতে চোখে পড়তে গেলে কোনও প্রতিষ্ঠানকে বড় মাপের ফলিত গবেষণাই করতে হবে এবং সেটা উনি প্রমাণও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওঁর কাছে প্রায় আরাধ্য দেবতার মতো। কবি ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মধ্যেকার কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে ‘সৃষ্টি ও কৃষ্টি’ বইটি লিখেছিলেন। তাতে উনি বলেছেন ‘সত্য’ কী, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আইনস্টাইনকে অতিক্রম করে গেছে। পর্যবেক্ষকের উপর সত্যের নির্ভরশীলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত অনেক বেশি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞানের আলোয় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাজ নিয়ে গবেষণার জন্য শেষ বয়সে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। ছিলেন বিশ্বভারতীর উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্যও।

আরেকটি ব্যক্তিগত স্মৃতি দিয়ে শেষ করি। বিজ্ঞানী নিলস ব্যোরের পরমাণু তত্ত্বের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সারা দেশের স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ইন্ডিয়ান ফিজিক্স টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাতে আমার পুত্র স্বপ্নসোপান পুরস্কৃত হয়। যখন দেখা গেল পুরস্কারের বইটি ‘সৃষ্টি ও কৃষ্টি’, তখন ছেলের এবং আমাদের একান্ত ইচ্ছা হল ওঁর সঙ্গে দেখা করে কয়েকটি কথা লিখিয়ে নেওয়ার। উনি তখন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা’র অধ্যাপক, ভি ই সি সি-তে বসেন। ফোনে যোগাযোগ করতেই দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করে দিলেন। যথাসময়ে ছেলেকে নিয়ে হাজির হলাম। কী চাই জানতে পেরে খুব খুশি, ছেলের সঙ্গে দিব্যি সমবয়সীর মতো গল্প জুড়ে দিলেন, এমনকি বিজ্ঞানের জগতের নানা ঝুটঝামেলা নিয়েও কিছু কথা বললেন। আমাকে প্রায় পাত্তাই দিলেন না। ওকে দিলেন এক অমূল্য উপদেশ, “সবসময় প্রশ্ন করবে, কিন্তু তার মধ্যে গভীরতা থাকবে, ওপর ওপর প্রশ্ন করবে না।” তারপর বইয়ের যথাস্থানে কয়েকটি কথা লিখে দিলেন। দেখলাম, লিখেছেন ‘স্বপ্নসোপান, আশা করি তুমি সৃষ্টির চূড়ায় পৌঁছবে’। নতুন প্রজন্মকে নিয়ে এটাই ছিল ওঁর স্বপ্ন।

আলোকময় দত্ত ২০১৭ সালে সিনিয়র প্রফেসর পদে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজা রামান্না ফেলো হিসাবে সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিন বছর অতিবাহিত করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক।