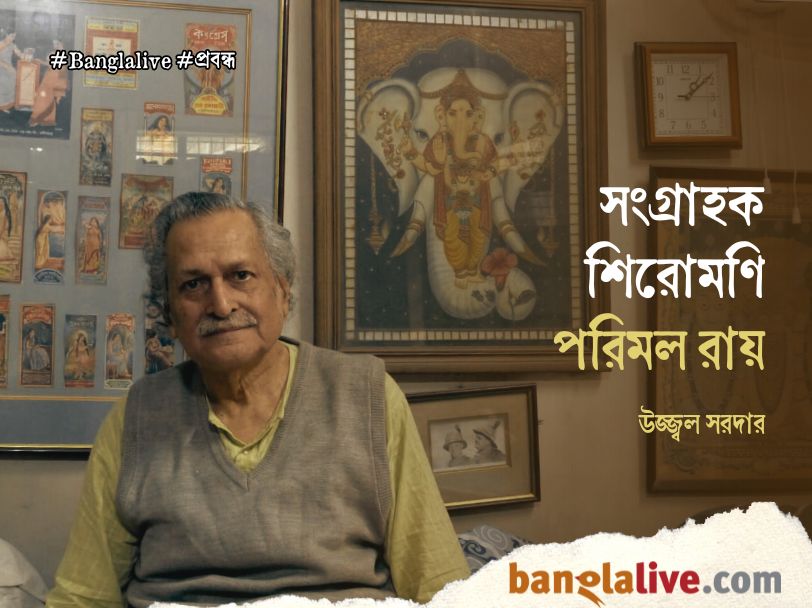

বাড়ির মূল ফটকের সামনে লেখা ‘তামাম শোধ’। বাস্তবের এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে নিজের নির্ধারিত কাজগুলি শেষ করে মুহূর্তে উবে গেলেন অনন্ত শূন্যে। এটাই পরিমল রায়। তাই বোধহয় জেনে বুঝে বহুদিন আগেই এই ‘তামাম শোধ’ শব্দবন্ধকে খোদাই করে রেখেছিলেন নিজের বাড়ির প্রথম দরজার গায়েই। নিজের সারাটা জীবনের সময় ব্যস্ত রাখলেন সংগ্রহ ও চর্চার মধ্যেই। তিনি যেমন সংগ্রহের জগতে সংগ্রহ শিরোমণি তেমনই অনন্য এক মানুষ। তাঁর স্নেহ পায়নি, কলকাতা শহরে এমন সংগ্রাহক বোধহয় কেউই নেই।

১৯৩৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন পরিমল রায়। তবে খুব ছোটবেলাতেই, সম্ভবত বছর চারেক বয়সেই, তাঁর কলকাতায় ফিরে আসা। বাবা পঞ্চানন রায়, ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানির বড়বাবু। মা ছিলেন স্বর্ণলতা দেবী। পরিমল বাবুদের পৈত্রিক বসত বাড়ি ছিল রুপনারায়ণ নদীর তীরে শ্রীবরা গ্রামে। গ্রামের বাড়িতে বিস্তৃত ফলের বাগান, বড় ছোট পুকুর, গোয়ালঘর ভর্তি গরু, একাধিক ধানের গোলা এসব নিয়ে ভরাট এক বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিল তাঁদের। (Parimal Roy)

স্মৃতির আকাশ থেকে: সংগ্রহে কেটেছে জীবন

পরিমলবাবুর বাবার কর্মসূত্রেই ওঁরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে থাকা। তবে পরিমলবাবু নিজের কথা বলতে গিয়ে প্রায় সময়েই বলতেন তাঁর সংগ্রহ বাতিকতা তাঁর পরিবারের সকলের অপছন্দের বিষয় হলেও, তাঁর বাবা তাঁকে আড়ালে থেকে সমর্থন করে যেতেন। ছোটবেলায় খবরের কাগজে খেলার খবরের পেপার কাটিং আর সিগারেট কার্ড সংগ্রহ ছিল তাঁর সংগ্রহাক জীবনের শুরু। ১৯৬০ সালে কলকাতার ৬ নম্বর ক্লাইভ রোডের ‘মারুবিনি ইদা’ নামের জাপানী কোম্পানিতে চাকরিতে ঢোকার পর ওঁর শখের জীবন আরও প্রসারিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে বড়বাজারে বিভিন্ন মাড়োয়ারি বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হয়ে, সাধ্যমতো প্রাচীন মুদ্রা গলিয়ে ফেলার আগে প্রায় ওজন দরে কিনে আনতেন। তাঁর সংগ্রহ করা ত্রিপুরার মানিক্য রাজবংশ, আসামের অহোম রাজবংশ, বাংলার কোচ রাজবংশ, হরিকেল মুদ্রা সংগ্রহ ছিল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত সংগ্রহ। প্রাচীন সময়কাল থেকে ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত মুদ্রা সংগ্রহের বিশাল ভাণ্ডার ছিল ওঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। মুদ্রা সংগ্রহ নিয়ে একাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন নিজে একক ও যৌথ ভাবে।

ভারতীয় মুদ্রা পরিষদ, কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের সূচনা সময়ের দক্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনিই। পরিমল রায়ের এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড সংগ্রহ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, এশিয়া মহাদেশের মধ্যেও শীর্ষস্থানীয়। বিজ্ঞাপন দুনিয়ায় এমন হারিয়ে যাওয়া মাধ্যম সংগ্রহে রেখে তিনি যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তা আজ ইতিহাস। কলকাতার শ্যামানন্দ রোডের নিজের বাড়ির প্রবেশদ্বারের ঠিক পর থেকেই বাড়ির প্রায় প্রতিটি দেওয়ালের শোভা বাড়িয়ে চলেছে এসব এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ডগুলি। ওঁর এই এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড সংক্রান্ত সংগ্রাহক জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছিলেন ‘শাঁটুল দা’ ওরফে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। তারই উৎসাহে এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড সংগ্রহ শুরু করেন পরিমলবাবু। প্রায় ১৫ বছর সময়কালে ৭২০ টি এনামেল বোর্ড সংগ্রহ করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন। সুর এনামেল, বেঙ্গল এনামেল ও এম্পায়ার এনামেল এই তিনটি কোম্পানির প্রস্তুত করা দুষ্প্রাপ্য সব এনামেল বোর্ডই ওঁর সংগ্রহে ছিল। ফারপো ব্রেড, এভারেডি, শেল, ক্যাপস্টেন সিগারেট, স্বদেশী দেশলাই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, মিষ্টান্ন বিক্রেতা, ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরণের বোর্ডের সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এসব বোর্ডের উপাদান এক হলেও, তাদের রঙ, আকৃতি, নক্সার ভিন্নতা ছিল অনবদ্য। আসলে পরিমল বাবু এসব সংগ্রহ করে একত্রে রেখেছিলেন বলেই সাধারণের নজরে এই হারিয়ে যাওয়া অপূর্ব শিল্প নিদর্শনটির গুরুত্ব সামনে হাজির হয়েছিল। তাঁর গুপ্ত, শুঙ্গ, পাল যুগের বিভিন্ন পাথরের ও ধাতব মূর্তির সংগ্রহ ছিল অবাক হয়ে দেখার মতো। যদিও এসবের জন্য বাড়িতে ডাকাতির উপদ্রব হওয়ার দরুণ, এগুলি তিনি অন্যত্র দিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্তি, ছবি, সিনেমার পোস্টার-বুক্লেত-লবিকার্ড, ঝাড়বাতি, দুষ্প্রাপ্য নথি, কাঠের মুখোশ, স্লেট পাথরের চিত্র, সুচিচিত্র, দেশলাই লেবেল, সিগারেট কার্ড, পোস্টকার্ড, হারিয়ে যাওয়া বাদ্যযন্ত্র এসবের সংগ্রহ তাঁর চোখ ধাঁধানো। হাজরা মোড় থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে বেলতলা গার্লস হাই স্কুলের কাছে শ্যামানন্দ রোডে তাঁর বাড়ির নীচ থেকে ওপর তলা সবটাই ছিল সংগ্রহে পরিপূর্ণ। ওঁর সংগ্রহের পাঞ্চ মার্ক কয়েন থেকে ইন্দো ব্রিটিশ কয়েন পুরো ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রা পরিষদ ও কলকাতা মুদ্রা পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলনে। ওঁর প্রায় সাড়ে সাত হাজার মুদ্রা সংগ্রহ ছিল।

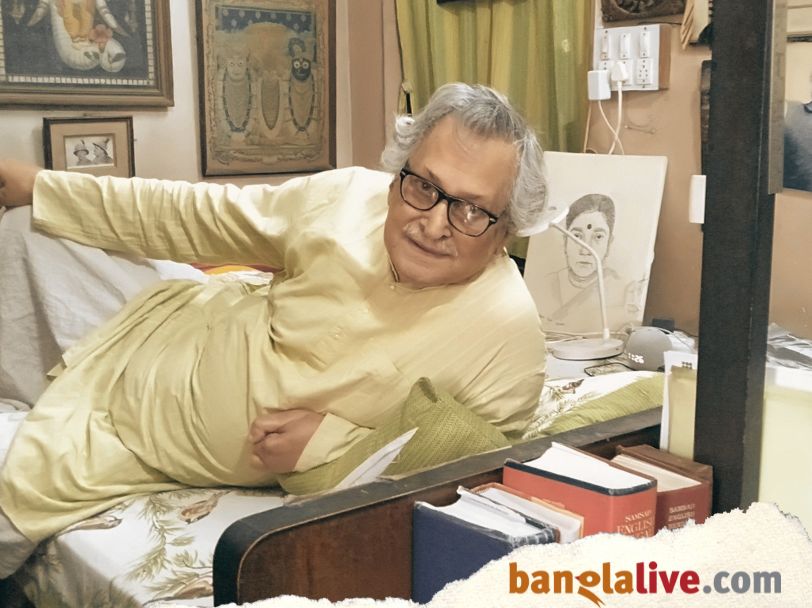

সংগ্রহের সুবাদে শাঁটুল দা ওরফে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শুভোঠাকুর, হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার, নীহাররঞ্জন রায়, তারাপদ সাঁতরা, বসন্ত চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ স্বনামধন্য মানুষের নিকট বন্ধুজন ছিলেন পরিমল রায়। ১৯৫৯ সাল নাগাদ ওঁর পাড়ার হাতে লেখা পত্রিকা ‘কথা বিচিত্রা’-র জন্য চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদারের মাধ্যমে প্রথম সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপ। তারপর নিজেরা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের ‘ফটিকচাঁদ’ সিনেমার জন্য ষষ্ঠ জর্জের মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক নোট সংগ্রহ জোগাড় করে দিয়েছেন। ‘ঘরে বাইরে’ চলচ্চিত্রের জন্য ভিক্টোরিয়ার মোহর, লাল শাল এসব দিয়েছিলেন ব্যবহার করতে। ‘আগন্তুক’ ছবিতে পাল যুগ ও চোল যুগের বেশ কিছু মূর্তি সংগ্রহ দিয়েছিলেন। নিজেও সত্যজিৎ রায়ের ‘ঘরে বাইরে’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম ক্যালেন্ডার আর্ট, এনামেল বিজ্ঞাপন বোর্ড, সিনেমার পোস্টার, বুকলেট, লবি কার্ড, লেবেল, সুচিচিত্র, রাজশেখর বসুর যাবতীয় কাজ প্রকাশ্যে এনেছেন। ভবানীপুরের ইমেজ স্টুডিওতে তাঁর আড্ডার সঙ্গী ছিলেন বসন্ত চৌধুরী, নিমাই ঘোষ।

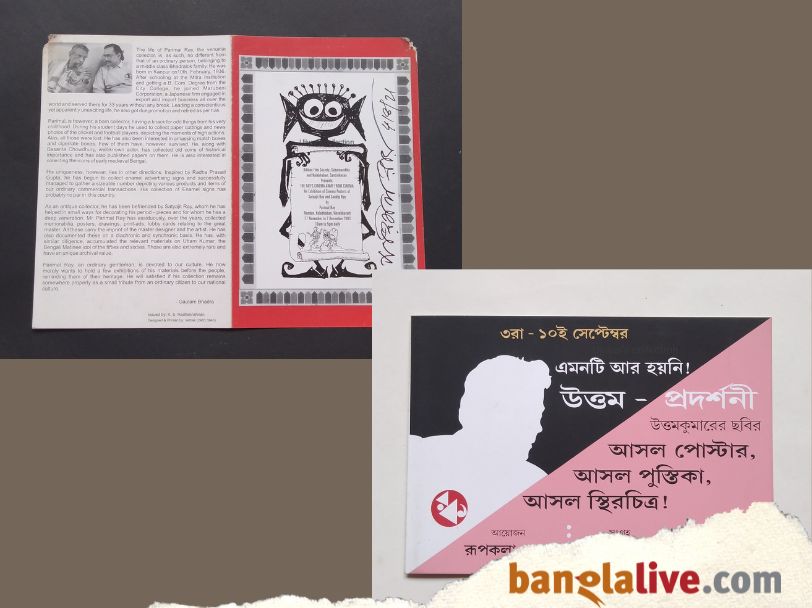

পরিমল রায় একাধিক প্রদর্শনী করে দর্শক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। ২০০৩ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী কলাভবনের নন্দন গ্যালারিতে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের পোস্টার নিয়ে তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সকলে তা দেখে চমকে ওঠেন, সংগ্রহও এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে! উত্তম কুমারের অভিনীত চলচ্চিত্রের পোস্টার, লবিকার্ড, বুকলেট এসব নিয়ে কলকাতার নন্দন মিডিয়া সেন্টারে ২০০৪ সালে ৩ রা সেপ্টেম্বর থেকে ৮ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শনী সাড়া ফেলে দর্শকদের মধ্যে। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে রূপকলা কেন্দ্রের স্থিরচিত্র সংগ্রহশালায়, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘পথের পাঁচালী’-র পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী করেন। ২০০৫ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের নন্দন প্রদর্শনী কক্ষে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ‘পথের পাঁচালী’-র পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর অনন্য প্রদর্শনী। ২০০৯ সালে শান্তিনিকেতনের কলা ভবন প্রদর্শশালায় জনপ্রিয় শিল্প কর্ম নিয়ে প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল ‘আনসাং পপুলার আর্ট অব বেঙ্গল; টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি’। ২০০৯ সালের ১৮-২১ ডিসেম্বর গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় ওঁর সংগ্রহ নির্ভর ‘স্মৃতি পটের চিত্র পট’ শীর্ষক প্রদর্শনীতে চিত্রকলা সংগ্রহের অনন্য সমাহার ঘটেছিল। এছাড়াও আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়, সুকুমার রায়, আবোল তাবোল শতবর্ষ, সন্দেশ শতবর্ষ উদযাপন, রাজশেখর বসু, যতীন সেনের ছবি, ভারতীয় মুদ্রার বিবর্তন, সুচিচিত্র এসব নিয়ে একাধিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তিনি।

তাঁর সৃষ্ট বইগুলো গুণগত মানে অনন্য। লেখা ও ছবির মেলবন্ধনে অপরূপ এক সৃষ্টি কলায় উন্নীত হয়েছে। পরিমল বাবুর সংগ্রহ দিয়ে ২০০৫ সালে প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ‘সত্যজিৎ রায়ের ছবি পথের পাঁচালী’ গ্রন্থটি। ২০০৫ সালেই প্রতিক্ষণ থেকে প্রকাশিত ‘দি ভিসন অফ রে’। এই বইতে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের সংগ্রহের ছবি ছাপা হয়েছে। বর্তমানে বইটি অতি দুষ্প্রাপ্য একটি বই। ২০১৩ সালে দি কালার্স অফ আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত, কাজী অনির্বাণের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ‘এ ডাইরেক্টরি অফ বেঙ্গলি সিনেমা’ গ্রন্থ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাংলা সিনেমার সকল সিনেমার বুকলেট ও তথ্যের একমাত্র আকর গ্রন্থ এটি। ২০১৫ সালে দি কালার্স অফ আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত, কাজী অনির্বাণের সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজশেখর বসুর সৃষ্টি ‘হিতোপদেশের গল্প পাণ্ডুলিপি’ গ্রন্থটি প্রকাশ করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সকলের হাতে তুলে দেন। এটি ফ্যাক্সিমিলি কপি হিসাবেই ছাপা হয়েছিল। এই বিনামূল্যে উৎসাহী সংগ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার যে উদাহরণ উনি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে উনিই প্রথম, হয়তো উনিই শেষ ব্যক্তিত্ব। ২০১৭ সালে দি কালার্স অফ আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত, কাজী অনির্বাণের সাথে যৌথ উদ্যোগে উত্তম কুমার কে নিয়ে তৈরি গ্রন্থ ‘পৃথিবী আমারে চায়’। ২০১৭ সালে দি কালার্স অফ আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত, দীপঙ্কর বসু ও কাজী অনির্বাণের সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজশেখর বসুর হাতে লেখা ‘শ্রী মদভগবদগীতা’ গ্রন্থটি অবিকল পুরানো গ্রন্থের মতো ছেপে অমূল্য হিসাবে কোনও দাম না নিয়েই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। উল্লেখ্য এই গ্রন্থটি ছাপা হবে না বলেই রাজশেখর বসু লিখে রেখেছিলেন, সেই বিষয়কেই মান্যতা দিয়ে তিনি বইয়ের জন্য কোনও বিক্রয় মূল্য রাখেননি। ২০১৯ সালে আই এম এইচ কর্তৃক প্রকাশিত ‘বইখানির নাম গড্ডলিকা প্রবাহ’। রাজশেখর বসুর লেখা ও যতীন সেনের আঁকা ছবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহের সমাহারে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ। পরিমল রায়ের এই সকল গ্রন্থগুলিই সংকলিত বা সম্পাদিত আকারে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

বাইজিদের ছবি দেওয়া দেশলাই লেবেল, সুচিচিত্রে আবোল তাবোলে, এনামেল বোর্ড এসব বিবিধ বিষয় নিয়ে চমৎকার সব ক্যালেন্ডারও সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর জীবদ্দশাতেই, তাঁর দানে একাধিক সংগ্রহশালা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এপ্রসঙ্গে কলকাতার রাধা স্টুডিওতে উত্তম কুমার সংগ্রহশালা, দি সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোশাল সাইন্স ক্যালকাটা এসব প্রতিষ্ঠান তাঁর সংগ্রহে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। নিজে সচেতনভাবে নিজের সংগ্রহ বাতিকতাকে লালন পালন করেছেন যত্নে। কখনই নিজের সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণ করার জন্য কার্পণ্য করেননি বিন্দুমাত্র। যেকোনও বয়সের সংগ্রাহক তাঁর কাছে গেলে, সহজেই আপন করে নিয়ে গল্প আড্ডায় মজিয়ে দিতেন পুরোটা সময়। সংগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিশেষ সচেতন ছিলেন। দর্শকদের কাছে নতুন নতুন কিছু দেখানোর আনন্দে মশগুল ছিলেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। সাম্প্রতিক সময়ে গত ১৬ ই অক্টোবর, লক্ষ্মী পূজার দিন হঠাৎ কাউকে কিছু বিরক্ত না করেই এক মুহূর্তে ছুটে গেলেন অনন্ত লোকের দিকে, দুনিয়ার সব কাজ ‘তামাম শোধ’ করে।

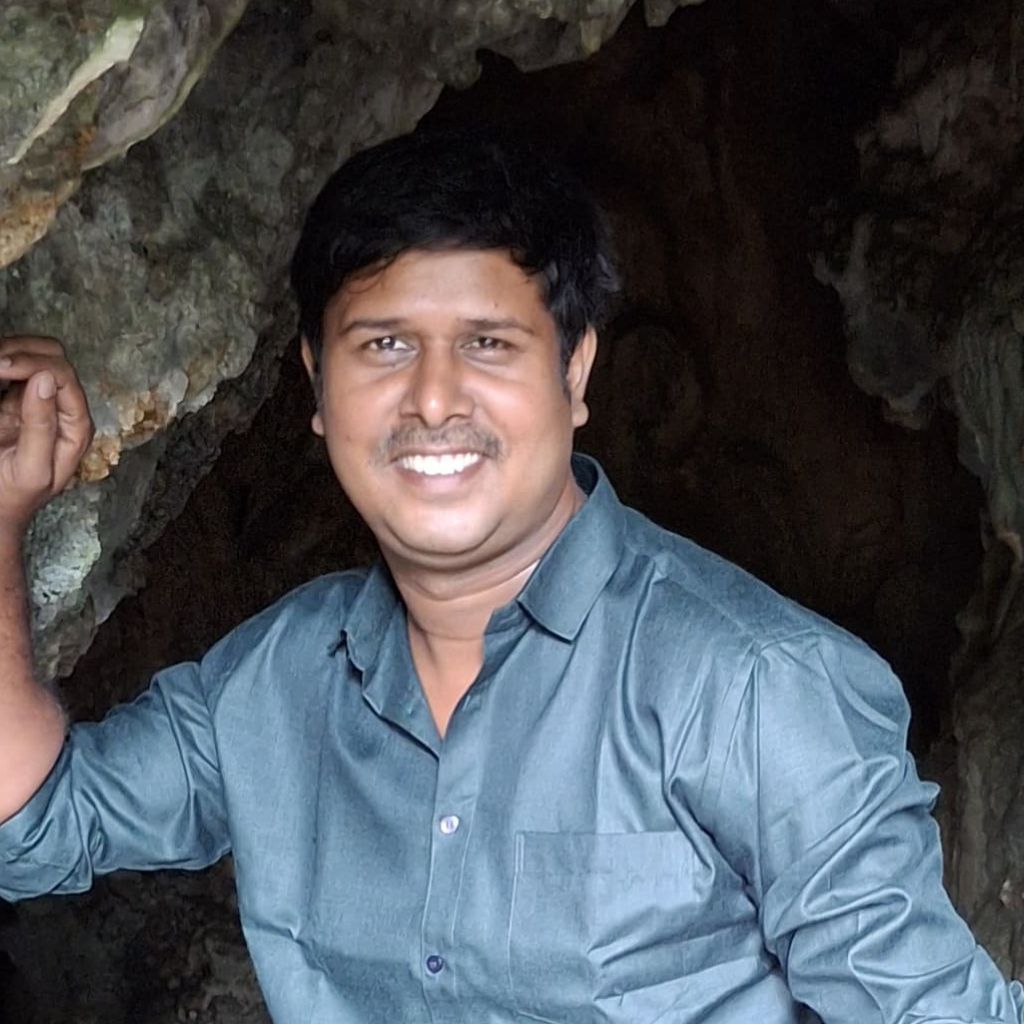

সংগ্ৰাহক ও সুন্দরবন বিষয়ক গবেষক,

ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।