(Indian Astronomy)

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার নানা অবদানের জন্য সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানী জোভান্নি ডমেনিকো কাসিনি (Giovanni Domenico Cassini) বিখ্যাত। আর গণিত ও পদার্থবিদ্যায় অষ্টাদশ শতকের এক দিকপাল ছিলেন লেওনহার্ড অয়েলের (Leonhard Euler)। ঘটনাচক্রে এরা দুজনেই তাঁদের জীবনে অজস্র কীর্তির পাশে একটি করে ছোট কাজ করেছিলেন– তা হল ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে পশ্চিম দুনিয়ার পরিচয় ঘটানো। কীভাবে সেগুলো হয়েছিল সে গল্প যাঁদের জানা নেই, কিন্তু এ বিষয়ে আগ্রহ আছে তাঁদের জন্য এই লেখা। (Indian Astronomy)

আরও পড়ুন: প্রাক-ফ্রাউনহোফের সময়ের দূরবীন

শুরু করা যাক কাসিনির জীবনী নিয়ে। এখনকার ইটালির পশ্চিমপ্রান্তে, প্রায় ফরাসিদেশের সীমানায়, তখনকার জেনোয়া দেশের পেরিনাল্ডো শহরে তিনি জন্মেছিলেন, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে। খুব সাধারণ অবস্থায়, মামাবাড়িতে থেকে তিনি বড় হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কাব্য ও গণিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক এক ফরাসী লেখক, বেরনা ফঁতেনেল (Bernard Le Bovier de Fontenelle) কাসিনির প্রশস্তিতে লিখেছিলেন যে ঘটনাচক্রে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী হয়ে পড়েন। (Indian Astronomy)

ঘটনাটি এরকম- কাসিনি অল্পবয়সে (কোন বয়সে তা সঠিক জানা নেই, ধরা যাক উনিশ-কুড়ি হবে) জেনোয়াতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর আলাপ হয় এক স্থানীয় পাদ্রির সঙ্গে, যিনি খানিকটা মজা করেই কাসিনিকে ধর্মীয় জ্যোতিষ বিষয়ে কিছু বই পড়তে দেন। সে বইতে আকাশে গ্রহ নক্ষত্রদের অবস্থানের বিশদ বর্ণনা পড়ে কাসিনি তাতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। ফঁতেনেল লিখেছেন, আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির নড়াচড়া পৃথিবীর মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, এই হাস্যকর ধারণা কাসিনি সত্যি কতটা বিশ্বাস করতেন জানা নেই, জ্যোতির্বিজ্ঞানই ছিল তাঁর কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু কোপারনিকাস, টাইকো ব্রাহে, গালিলেও, কেপলের– এদের মতোই তাঁকেও, তখনকার অতি ক্ষমতাবান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে না চটিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র বাইরে মেনে নিতে হয়েছিল, এবং জ্যোতিষে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনে তাঁর বেশ নামডাকও হয়েছিল। (Indian Astronomy)

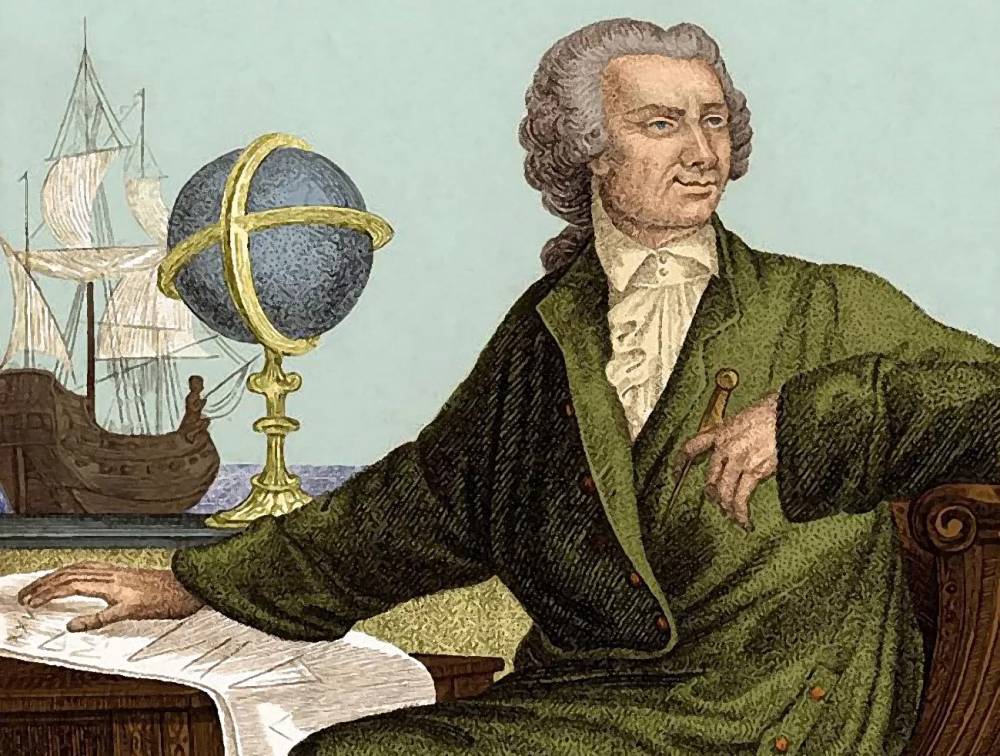

করনেলিও মাল্ভেসিয়া নামে এক ধনী রাজপুরুষ জ্যোতিষগণনা নিখুঁত করার জন্য বোলোনিয়া শহরে ভাল একটা মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। কাসিনি সেখানে কাজ পেয়ে জেসুইট পাদ্রীদের থেকে ভালভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখে সে কাজে পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত হলেন। প্রথমে তাঁর কাজের বিষয় ছিল সূর্য, এবং সূর্যের অবস্থান নিখুঁতভাবে মেপে তিনি নানান তালিকা তৈরি করেন। ক্রমশ আরও শক্তিশালী দূরবীন বানিয়ে তিনি নানান গ্রহ ও তাদের উপগ্রহের গতিবিধি এবং উপরিতলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুগান্তকারী কাজ করেন। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির অবস্থান নিয়ে তিনি যে তালিকা তৈরি করেন তা ব্যবহার করে মাঝসমুদ্রে নাবিকেরা তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান বের করতে পারত। আর সেই উপগ্রহগুলির অবস্থান থেকেই তাঁর ছাত্র ডেনমার্কের ওলে রোয়েমের (Ole Rømer) প্রথম জানাল যে আলোর একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে– আলো অসীম বেগে চলে না। (Indian Astronomy)

চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই-এর আমন্ত্রণে কাসিনি প্যারিসে মানমন্দির গড়তে আসেন, এবং সেখানেই থেকে যান। বংশানুক্রমে চার পুরুষ ধরে কাসিনিরা ছিলেন সেই মানমন্দিরের অধিকর্তা। সেখানেই তিনি ঘটিয়েছিলেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক ইওরোপীয় জগতের প্রথম পরিচয়। কীভাবে হয়েছিল সেটা? (Indian Astronomy)

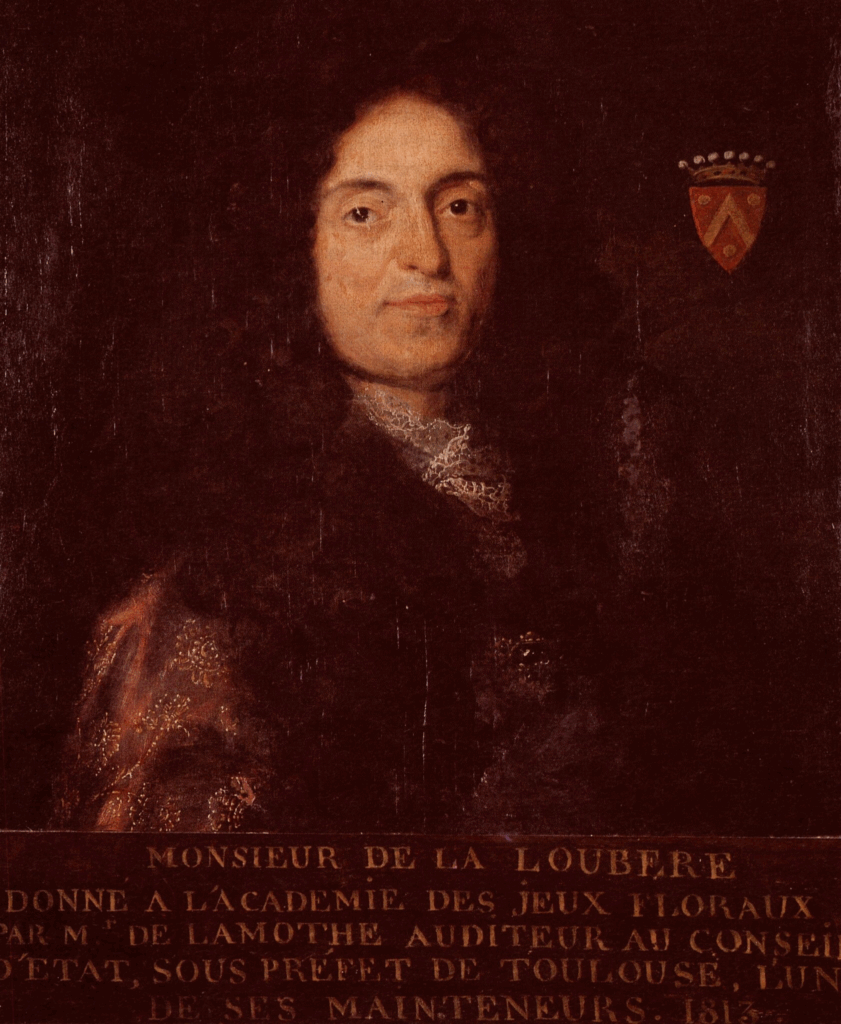

কাসিনির সময়ে ইওরোপের দেশে দেশে চলছিল বানিজ্যবিস্তার ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সদুদ্দেশ্য নিয়ে প্রবলবেগে বিশ্বব্যাপী অভিযান। স্পেন ও পর্তুগালের উদাহরণ অনুসরণ করে জলে নামছিল ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ডেনমার্কের অভিযাত্রীরাও। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই সিমঁ ডে লা লুবের (Simon de la Loubère) নামে এক রাজদূতকে পাঠালেন তখনকার শ্যামদেশে– মানে এখনকার তাইল্যান্ডে। সেখানে তখন হিন্দুদের রাজত্ব চলছে, আতুথ্য (বা অযোধ্যা)র রাজবংশে রাজা তখন নারাই, যিনি নিজেও বিদেশীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। (Indian Astronomy)

“আল বিরুনি অবশ্য ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বিশদভাবে লিখে গেছিলেন, ১০০০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, কিন্তু সে লেখা আরবীভাষা থেকে লাতিনভাষায় অনুবাদিত হলেও ভারতে ইংরেজ আমলের আগে তা ইওরোপ মনে রাখেনি।”

লুবের তাঁর থেকে নানা উপঢৌকন নিয়ে ফিরে এলেন প্যারিসে তাঁর রাজার কাছে। সেগুলির মধ্যে ছিল একটা পান্ডুলিপি – যেটা দেখা গেল শ্যামদেশের ভাষায় নয়, সংস্কৃত ভাষায় লেখা। (Indian Astronomy)\

লুবের কবিতা লিখতেন ও বেশ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তিনি সে পুঁথিটি ফরাসীভাষায় অনুবাদ করলেন– কিন্তু নিজে বিজ্ঞানের চর্চা করেননি বলে বিশেষ বুঝতে পারলেন না। রাজা লুই তখন সেটা দিলেন কাসিনিকে, ও কাসিনি সেটা পড়ে তাজ্জব বনে গেলেন। বোঝাই গেল পুঁথিটি এসেছে ভারতবর্ষ থেকে, কেন না তাতে ছিল ভারতের নানা শহরের নাম। আরও বোঝা গেলো যে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রচলন কতটা গভীর ছিল– যা আধুনিক ইওরোপে একেবারেই জানা ছিল না। পুঁথিটি বিখ্যাত হয়ে গেল শ্যামদেশের পুঁথি (বা The Siamese Manuscript) নামে। (Indian Astronomy)

আরও পড়ুন: দুটি ঐতিহাসিক মানহানির মামলা

পুঁথিটিতে পাওয়া তথ্য নিয়ে কাসিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যা লুবেরের বইতে ছাপা হল– এবং পরে কাসিনি নিজের বইতেও সে লেখাটি ছেপেছিলেন। এ নিয়ে ১৮৯৩ সালে জেমস বারজেস (James Burgess) লন্ডনের এশিয়াটিক সোসায়েটির জার্নালে বড় করে লিখেছিলেন, এবং অনিল নারায়াণ একটি গোটা বই লিখেছেন। সেখানে জানলাম যে কাসিনি ওই পুঁথিতে দেখেছিলেন সৌরবছর ও চান্দ্রমাস কতদিনে হয় তার গণনা, সূর্যগ্রহণের সময়কাল ও স্থান নির্ণয়, তিথি ও দিনের মধ্যে সম্পর্ক, ইত্যাদি নানা হিসেব, যা গ্রীসের বাইরে অন্য কোনও দেশে জানা ছিল বলেই ইওরোপীয়রা তখন জানত না। আল বিরুনি অবশ্য ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে বিশদভাবে লিখে গেছিলেন, ১০০০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, কিন্তু সে লেখা আরবীভাষা থেকে লাতিনভাষায় অনুবাদিত হলেও ভারতে ইংরেজ আমলের আগে তা ইওরোপ মনে রাখেনি। (Indian Astronomy)

এ কাজের পরে কাসিনি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আর কিছু লেখেননি। প্রায় ৮০ বছর পরে, ১৭৬৮ সালে ফরাসীদেশের আর এক জ্যোতির্বিদ, গিয়ম জঁতি (Guillaume Le Gentil) পণ্ডিচেরিতে এসে আবার এ নিয়ে অনুসন্ধান চালান। কিন্তু তার বছর তিরিশ আগেই, এ কাজে সামিল হয়েছিলেন শুধু অষ্টাদশ শতকের নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন, লেওনহারড অয়েলের। (Indian Astronomy)

পদার্থবিদ ও গণিতবিদদের কাছে অয়েলের তাঁর নানা অবদানের জন্য অতিপরিচিত। ইস্কুলে জ্যামিতি কাকে না পড়তে হয়েছে– তাই একটা বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতটা যে গ্রীসদেশের বর্ণমালার পাই (অক্ষরটা দিয়ে লেখা হয় তা তো সবারই জানা। এটার ব্যবহার অয়েলেরই প্রথম করেছিলেন। সুইৎজারল্যান্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর অর্ধেক জীবন কেটেছে বার্লিন শহরে, আর অর্ধেক রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবারগে। (Indian Astronomy)

“অয়েলেরের একটি সিদ্ধান্ত হল ভারতীয় হিসেবে নাক্ষত্র বছরের (বা sidereal year এর) মাপ ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, সাড়ে ১২ মিনিট। এটা তখনকার ইওরোপীয় মাপের চেয়ে আড়াই মিনিট বড়।”

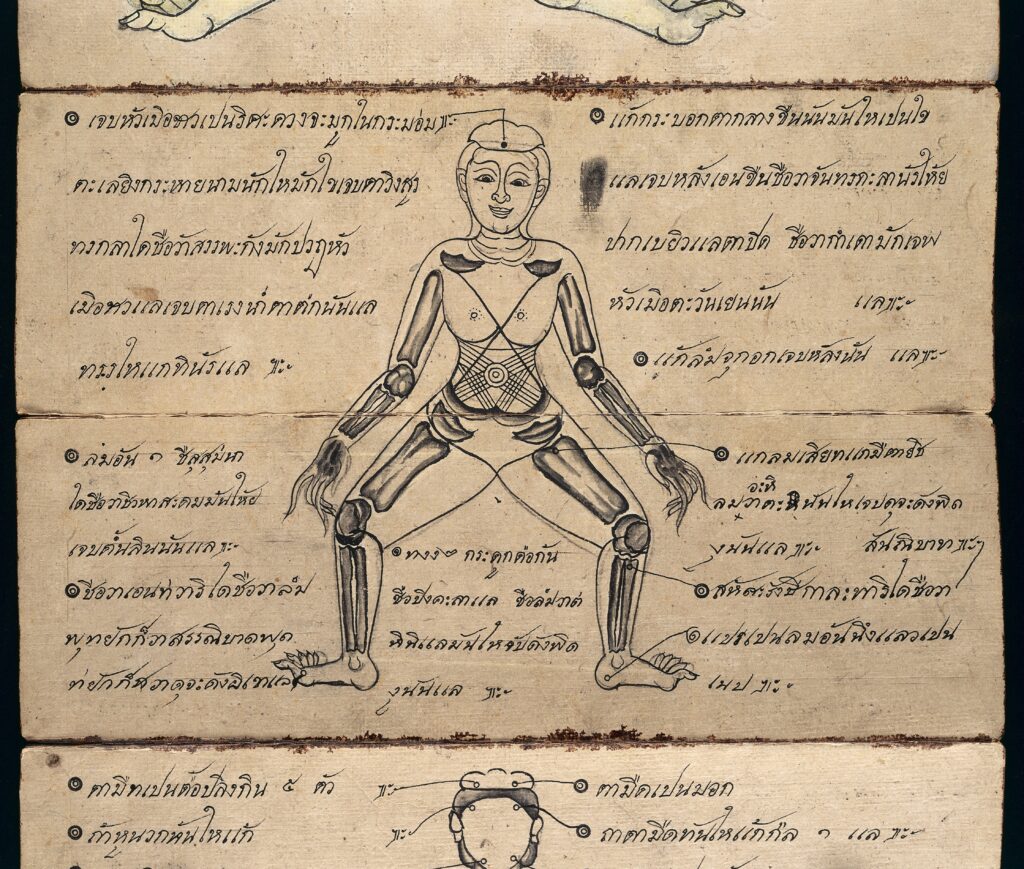

সেন্ট পিটারসবারগে তখন থাকতেন থেয়োফিলুস সিগফ্রিড বাইয়ের (Theophilus Siegfried Bayer) নামে এক প্রাচ্যবিদ। ভারত, চীনের নানা জেসুইট মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল– এবং তাদের থেকে তিনি প্রাচ্যদেশের বই, মুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। তামিলনাডুর এক মিশনারি, সি টি ভাল্টের (C. T. Walther) তাকে দিয়েছিলেন ভারতীয় সময়–মতবাদ (The Indian Doctrine of Time) নামে একটি বই, যা তিনি খুব একটা বুঝতে না পেরে তার শহরবাসী অয়েলেরকে পড়তে দিয়েছিলেন। (Indian Astronomy)

অয়েলের তার আগে জ্যোতির্বিজ্ঞান খুব একটা ঘাঁটেননি। এই বইটা তাঁর এ বিষয়ে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলল। তিনি বইটি ভাল করে বুঝে তা নিয়ে একুশটি সিদ্ধান্তে এলেন, যা তিনি ভারতীয় সৌরবছর (On the Solar Year of the Indians) নামে একটি প্রবন্ধে লিখে বাইয়েরের বইয়ের পরিশিষ্টতে জুড়ে দিলেন। সে সিদ্ধান্তগুলি নানা গাণিতিক হিসাবে ভরা, জেমস বারজেস তা নিয়ে বিশদ করে লিখেছেন। (Indian Astronomy)

অয়েলেরের একটি সিদ্ধান্ত হল ভারতীয় হিসেবে নাক্ষত্র বছরের (বা sidereal year এর) মাপ ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, সাড়ে ১২ মিনিট। এটা তখনকার ইওরোপীয় মাপের চেয়ে আড়াই মিনিট বড়। অয়েলের ধরে নিয়েছিলেন যে এটা ভারতীয়দের মাপার ভুল। অনিল নারায়ণের মতে এটা বোঝায় ভারতীয় মাপটা ইওরোপীয় মাপের চেয়ে বেশি প্রাচীন– কেন না অন্যান্য গ্রহের টানাটানিতে বছরের মাপটা ধীরে ধীরে কমছে। বর্তমানে নাক্ষত্র বছরের মাপ আরও ছোট– তা হল ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৯ মিনিট, ৯.৭৬ সেকেন্ড। (Indian Astronomy)

“অয়েলের লিখেছেন যে ভারতীয় বছরের শুরু ইয়োরোপিও বছরের মতো প্রতি বছরই একটি দিনের শুরুতে হয় না। তা শুরু হয় ঠিক কোন মুহূর্তে সূর্য আকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছায়, তা থেকে।”

অয়েলেরের লেখা ‘ভারতীয় সৌর বছর’ (On the solar astronomical year of the Indians) প্রবন্ধটি ইংরিজিতে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন কিম প্লফকার (Kim Plofker) নামে এক অধ্যাপক। সেখান থেকে পাওয়া কিছু তথ্য এখানে রইল। (Indian Astronomy)

অয়েলের তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় সৌরবছর নিয়ে একুশটি সিদ্ধান্তে এসেছেন। লেখার শেষে, সেগুলোর মধ্যে দুটির উল্লেখ রাখলাম—

প্রথম সিদ্ধান্তটি হল বছর-শুরুর দিনটি নিয়ে। অয়েলের লিখেছেন যে ভারতীয় বছরের শুরু ইয়োরোপিও বছরের মতো প্রতি বছরই একটি দিনের শুরুতে হয় না। তা শুরু হয় ঠিক কোন মুহূর্তে সূর্য আকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছায়, তা থেকে। (Indian Astronomy)

আরও পড়ুন: ইওসেফ ফ্রাউনহোফের এক অজানা গল্প: প্রথম পর্ব

কিন্তু সে বিন্দুটির অবস্থান মোটামুটি মেষ রাশিতে হলেও মেষ নক্ষত্রগোষ্ঠীর ঠিক কোন তারাটিতে তা ধরা হয় তা ঠিক পরিষ্কার করে লেখা নেই। (Indian Astronomy)

অয়লেরের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল ভারতীয় হিসাবে বছরের মাপ কতটা সময় ধরে হয়, তা নিয়ে।

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।