(Manoj Mitra) নাট্যনির্মাণ বিষয়ে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে মনোজ মিত্র লিখেছেন— গোপনীয়তা জীবনে চলে, মঞ্চে চলে না। যত তুচ্ছই হোক আর গোপন হোক, সব কথাই দর্শককে জানান দিতে হয়। নাট্যের কাজই যে প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ্যে আনা। ছোট ছোট নানা অনুভূতি বিবিধ উপায়ে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সব সময়ই ভারি শক্ত কাজ, বিশেষ করে মঞ্চে। সিনেমার ক্ষেত্রে ক্লোজ-আপ, বিগ ক্লোজ-আপের সুযোগ রয়েছে। যাত্রাপালাতে সুদীর্ঘ সংলাপের ঘনঘটার অবকাশ থাকে। তাই তাঁর এক রচনার নাম হয় ‘চড়া নয়, ফিকে নয়, মাঝারি’। (Manoj Mitra)

দর্শককে কোন উপায়ে বোঝানো যাবে অভিনেতার অভিপ্রায়, তা নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত হতে হয় পরিচালককে। সেখানেই বোধহয় থিয়েটারের শক্তি, আবার পরিচালকের সামনে চ্যালেঞ্জও বটে। একটি চরিত্রের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ— এসব নিয়েই বাস্তব-জীবনের একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব। তার প্রতিফলন হতে হবে মঞ্চে। সকলেই জানেন, মনোজ মিত্র একজন প্রখ্যাত নট, আবার তিনিই অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায় তপন সিংহ-এর মতো প্রথিতযশা চিত্রনির্মাতাদের সঙ্গে। (Manoj Mitra)

আরও পড়ুন: স্মৃতির আকাশ থেকে: চরিত্রের সন্ধানে…

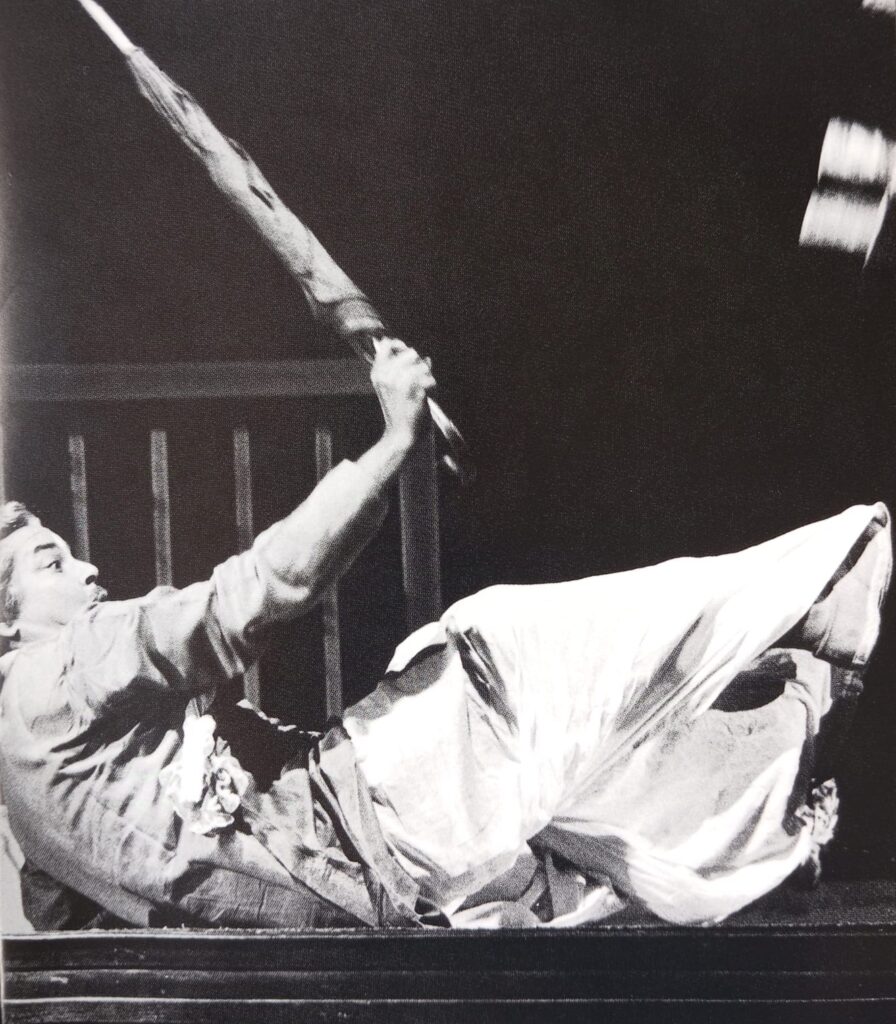

শুধু তাই নয়, মূলধারার বাণিজ্যিক ছবিতেও অভিনয় করেছেন রীতিমতো দাপটের সঙ্গে। এহেন এক শিল্পী যখন নিজেই লিখে চলেন একের পর এক নাটক তা তো নিশ্চয়ই পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেবে অনেকটাই। খুবই কম বয়সে অভিনয় করেছিলেন ‘মৃত্যুর চোখে জল’ নাটকে। তাঁরই লেখা এক বৃদ্ধের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন মনোজ মিত্র নিজেই। ১৯৫৭ সালে গড়ে উঠেছিল নাট্যদল ‘সুন্দরম’। স্কটিশ চার্চ কলেজের কয়েকজন পড়ুয়া জোট বেঁধেছিলেন। ছিলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী, যিনি ক্রমশই বন্ধু মনোজকে বলেন, গল্পের টান ছেড়ে নাটক লেখা ধরতে। মনোজ বাবু বলেন, বরং তুই লেখ আমি অভিনয় করি। (Manoj Mitra)

শুধু তাই নয়, মূলধারার বাণিজ্যিক ছবিতেও অভিনয় করেছেন রীতিমতো দাপটের সঙ্গে।

এভাবেই ‘সুন্দরম’-এর গোড়ার দিকের প্রযোজনা ‘মৃত্যুর চোখে জল’। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৫৯ সালে কলকাতায় ‘থিয়েটার সেন্টার’ প্রথম সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। হিন্দি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই উৎসবেই মহাজাতি সদনে ‘মৃত্যুর চোখে জল’ প্রযোজনার চতুর্থ অভিনয়। সেই নাটক দেখে অবাক হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো দিকপাল নাট্যনির্মাতা। তখন দলে মেক-আপ করেন অনন্ত দাশ। পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী ছাড়াও দলের সভ্য আজকের প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত। (Manoj Mitra)

এঁদের সকলের উপস্থিতিতেই অহীন্দ্র চৌধুরী আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ২১ বছর বয়সী মনোজ মিত্রকে নিয়ে। মুখে প্লাস্টার বসাতে হয়েছে, বৃদ্ধের অভিনয় করতে গিয়ে কী পরিমাণ লাঙল চালাতে হয়েছে তা অভাবনীয়! প্লাস্টারের ওই শক্ত খোলসের নীচে মুখের দুর্বল পেশির নড়াচড়া কী পরিমাণ কষ্টসাধ্য হয়েছে, ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন চৌধুরী মশাই। নিয়মিত এই নাটক করতে হলে, কিছু দিনের মধ্যেই চিকন মুখপেশির স্বাভাবিক ছন্দটাই না হারিয়ে ফেলে ২১ বছরের সেই তরুণ! সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫০-৬০-এর দশকে বহুরূপী বা এলটিজি বাদে একটি নাটকের নিয়মিত শো চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল আর কটা দলের! (Manoj Mitra)

স্বাধীন ভারতে গণনাট্য সংঘ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়কেই থিয়েটারের মূলধারা ভাবা হত। অহীন্দ্রবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, যে বৃদ্ধকে সকলে মঞ্চে দেখলেন, নাট্যকার তাঁকে পেলেন কোথায়? সেই সময়ের নিতান্ত তরুণ নাট্য রচয়িতা মনোজ মিত্র জানিয়েছিলেন— উনি আমার ঠাকুরদা। জ্ঞান হওয়ার থেকেই ওঁকে ওই অবস্থায় দেখেছি। (Manoj Mitra)

ওঁর শিয়রের কাছে বসে লেখা হয়েছে এই নাটক। অহীন্দ্রবাবুর প্রশ্ন, তিনি কি জানেন তুমি তাঁকে নিয়ে নাটক লিখেছ? অকপটে মনোজ মিত্র জানান, ঠাকুমা জোর করে আমাকে দিয়ে পড়িয়েও শুনিয়েছেন। শোনার পর মনোজের ঠাকুরদা অন্নদাচরণ মিত্র বলেছিলেন— একজনের কথা আরেকজন লিখবে, এত বড় পণ্ডিত ভূভারতে জন্মেছে বলে শুনিনি। এরপর তো অন্নদাচরণ শুনবেন, রেডিওতে তাঁর কথা শুনছে দেশের মানুষ। ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়েছিলেন গৃহত্যাগী হতে। মনোজের ঠাকুরমা হেমনলিনী এবং অন্নদাচরণ তখন বেলগাছিয়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে। (Manoj Mitra)

অহীন্দ্রবাবুর প্রশ্ন, তিনি কি জানেন তুমি তাঁকে নিয়ে নাটক লিখেছ? অকপটে মনোজ মিত্র জানান, ঠাকুমা জোর করে আমাকে দিয়ে পড়িয়েও শুনিয়েছেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, ভারি অদ্ভুত প্রশ্ন তুলেছিলেন সদা অসুস্থ বৃদ্ধ অন্নদাচরণ। সত্যি তো, একজনের কথা আরেকজন লেখে কীভাবে! একজন মানুষের কথা আরেকজন কি বুঝতে পারেন? সম্পূর্ণ বোঝা কি সম্ভব? বোঝা গেলেও, ভাষায় সমস্ত কিছু প্রকাশ কি আদৌ সম্ভব? সেই যে দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ বলেছিলেন— যে যেখানে থাকে, সে সেখানে থাকে না। যে-মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে বিশেষ এক অবস্থানে, তাঁর দৃশ্যমানতা যদি অবস্থানে নির্দিষ্ট থাকে, প্রকাশ না করতে পারে তাহলে একজনের কথা আরেকজন লিখবেনই বা কীভাবে? যাকে বলে mimesis, তা কি তাহলে বহির্বাস্তবের কিছু ছবি মাত্র? দেখা না-দেখায় মেশা এই জগৎ তাই বোধহয় নিত্যনতুন রহস্যের মোড়কে আবৃত হয়। নাহলে নিত্যদিনের সূর্যোদয়ের মধ্যে একটি দিন কোন অর্থে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হয় যে সেই দিন কবিকে লিখতে হয় ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’? সদর স্ট্রিটের অনুষঙ্গে কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর বইয়ের নামকরণ করেন ‘সদর স্ট্রিটের বারান্দা’ (১৯৬৬)। (Manoj Mitra)

আরও পড়ুন: অসামান্য হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেখানেও যেন হঠাৎই প্রকাশ হয় এক-একটি দৃশ্য— ‘তৃষ্ণার ভেতর থেকে পাখি উঠে আসে।/ হে ঝর্না আমার,/ প্রতিটি শব্দকে তুমি সদ্যোজাত শিশুর মতন/ দোলাও দুহাতে, তুমি প্রতিটি পাহাড়/ প্রতিধ্বনি দিয়ে ভাঙো, নাম ধরে ডাকো—/ যেন এইমাত্র চড়ুইভাতির/ বন্ধুরা চলেছে ফিরে ভ্রমণরঙিন কোনও গ্রামের ভেতরে।’ এও তো দৃশ্যের মায়া। একটি কল্পদৃশ্যের স্থান নেয় আরেকটি। একইভাবে নাট্যেরও নির্মাণ। মনোজ মিত্রের নাটকে সাহিত্যগুণ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে তাঁর নাটক পাঠ্য না দ্রষ্টব্য বলা কঠিন। (Manoj Mitra)

মনোজ মিত্রের নাটকে সাহিত্যগুণ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে তাঁর নাটক পাঠ্য না দ্রষ্টব্য বলা কঠিন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র হিসেবে সাক্ষাৎ পেলেন শিল্পতাত্ত্বিক প্রবাসজীবন চৌধুরীর। আশুতোষ ভবন থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে হেঁটে যাওয়ার পথে গোলদিঘিতে বসার কথা বললেন অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী। শিল্পতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বে এই তরুণের আগ্রহ দেখে ছাত্রটির বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন তিনি। জানলেন, ইতিমধ্যেই এই তরুণ ‘মৃত্যুর চোখে জল’ নাটকে রুগ্ন বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করেছে। এরপর প্রবাসজীবন চৌধুরী বলেন, এই বিশ্বচরাচরে অভিনেতাদের দৃষ্টান্তেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। নাট্যকার নিজেই রচনা করেছেন, সংলাপ মনে রাখছেন, মঞ্চক্রিয়ায় অভ্যস্ত, সেইসঙ্গে যাবতীয় অ্যাকশন। কথা, কাজ, চিন্তন— সমস্ত কিছু মিলিয়ে দিয়ে অভিনেতারাই হয়ে ওঠেন যেন ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী। (Manoj Mitra)

সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন, ইংল্যান্ডে রেস্টোরেশন-এর যুগে comedy-র বিপুল বিস্তার। নাট্য-রচয়িতাকে dramatist-এর পরিবর্তে playwright বলার চলও এই সময় থেকে। অর্থাৎ, নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগের বিষয়টি নিয়েও তিনি ভাবিত হবেন, এমনটাই এই শব্দ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন চিন্তক রেমন্ড উইলিয়ামস্। মনোজ মিত্র সর্ব অর্থেই playwright। কারণ, তিনি নাটক রচনা, নির্দেশনা, অভিনয় – প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একের পর এক কিংবদন্তি সৃষ্টি করেছেন। অথচ সূত্রপাত তাঁর ঘর গেরস্থালীর মধ্যেই। সেই যে ফণীবাবু, যিনি ওপার বাংলা থেকে মনোজবাবুদের ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাসায় হাজির হলেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই ‘পরবাস’-এর মতো নাটক লেখা হল। ১৯৭২-এ ‘কোথায় যাব’ নামে প্রথম প্রযোজিত হয়েছিল। সুন্দরম প্রযোজনায় প্রথম থেকেই ‘পরবাস’ শিরোনামেই প্রযোজিত হয়েছে এই নাটক। (Manoj Mitra)

মনোজবাবুর বাবা অশোককুমার মিত্র মশাই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে। বিদেশি দূতাবাসের তিনি আধিকারিক। তিনি চান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দর্শনের অধ্যাপনা করেই জীবন কাটাক। তাই কলকাতার কাছের দুটি কলেজের নিয়োগপত্র মনোজের অজ্ঞাতেই ছিঁড়ে ফেলা হয়। সেই সুবাদে মনোজ রানীগঞ্জ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে দূরগামী ট্রেনের কামরায় উঠে বসেন। যাওয়ার আগে নাট্যকার মন্মথ রায় অভয় দিয়েছিলেন যে, তিনিও হাজির হবেন রানীগঞ্জে। উপস্থিত হয়েওছিলেন। উনিশটি দিন কাটিয়েছিলেন। (Manoj Mitra)

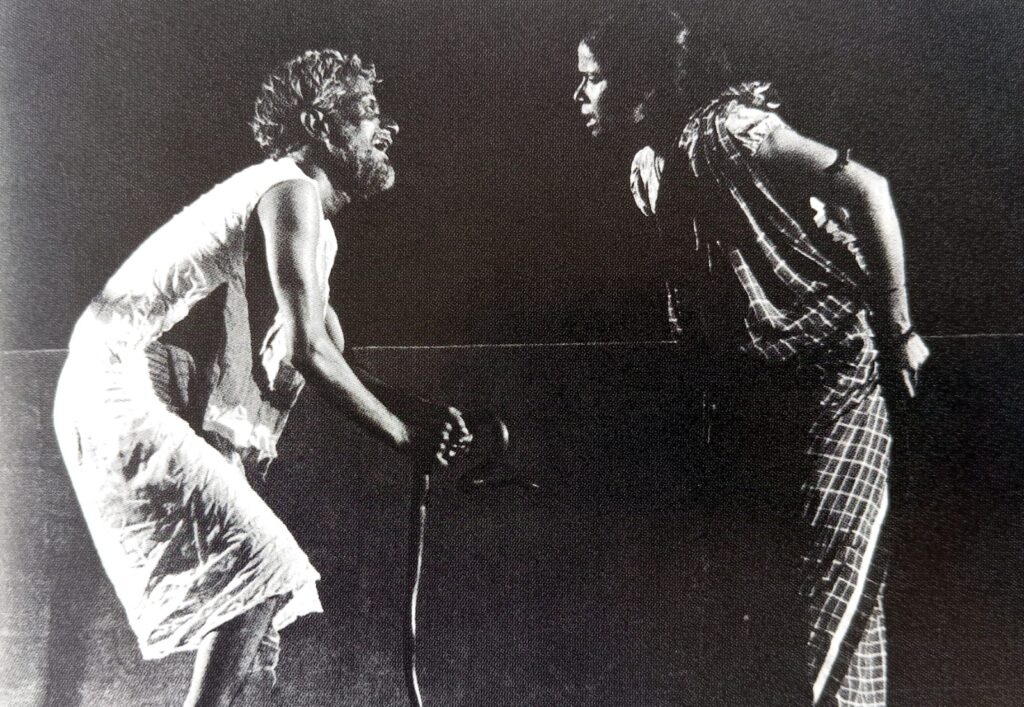

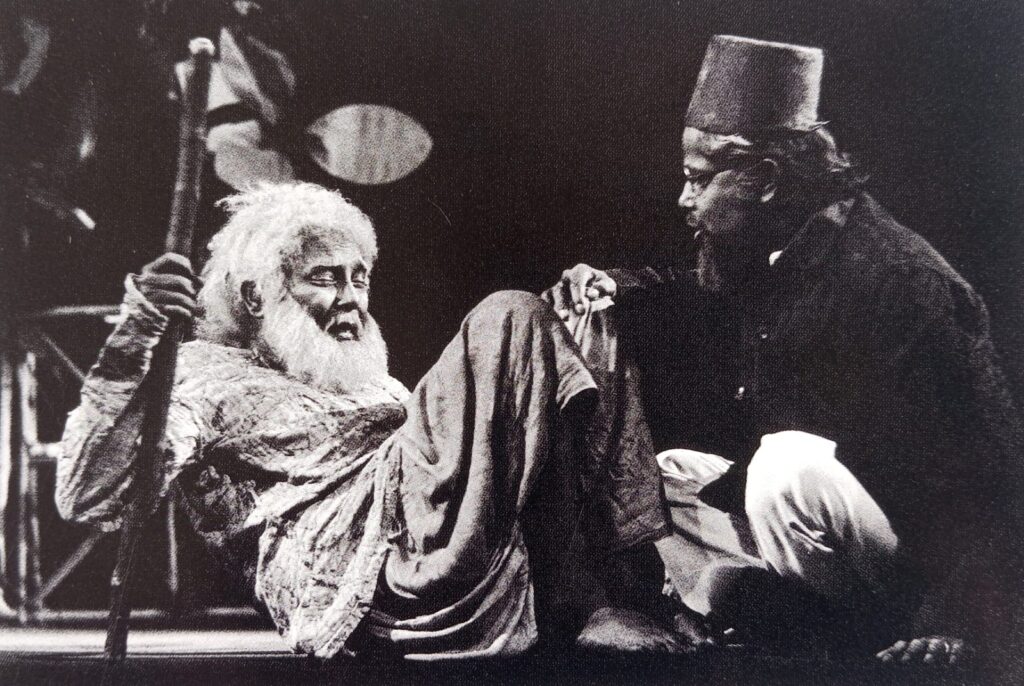

এখানেই মনোজ মিত্র লিখলেন ‘অশ্বত্থমা’। সেই যে ভয়ংকর সংলাপ— কৃপাচার্য তার ভাগিনেয় অশ্বত্থমাকে বলছে, রাজ-অন্ন, সে যে কী গুরুপাক বৎস! কী সাংঘাতিক তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিষক্রিয়া…। এই সংলাপ আজও নাট্যমোদীর মুখে মুখে ফেরে। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমার ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে ক্ষাত্র ধর্মে তাকে উপনীত করে দুর্যোধন। এই হচ্ছে রাজধর্ম, যা মানুষের সত্তাকে পরিবর্তিত করে বা প্রকৃত সত্তার ওপরে চাপাতে থাকে একের পর এক ছদ্ম আবরণ। (Manoj Mitra)

সারা রাত্রি জেগে মনোজ লিখেছেন নবকলেবরে ‘অশ্বত্থমা’। তিন চরিত্রে এই নাট্য-নির্মাণ। কৃপাচার্যের ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায়, কৃতবর্মার ভূমিকায় মনোজ স্বয়ং এবং অশ্বত্থমার চরিত্রে সুদীপ্ত বসু।

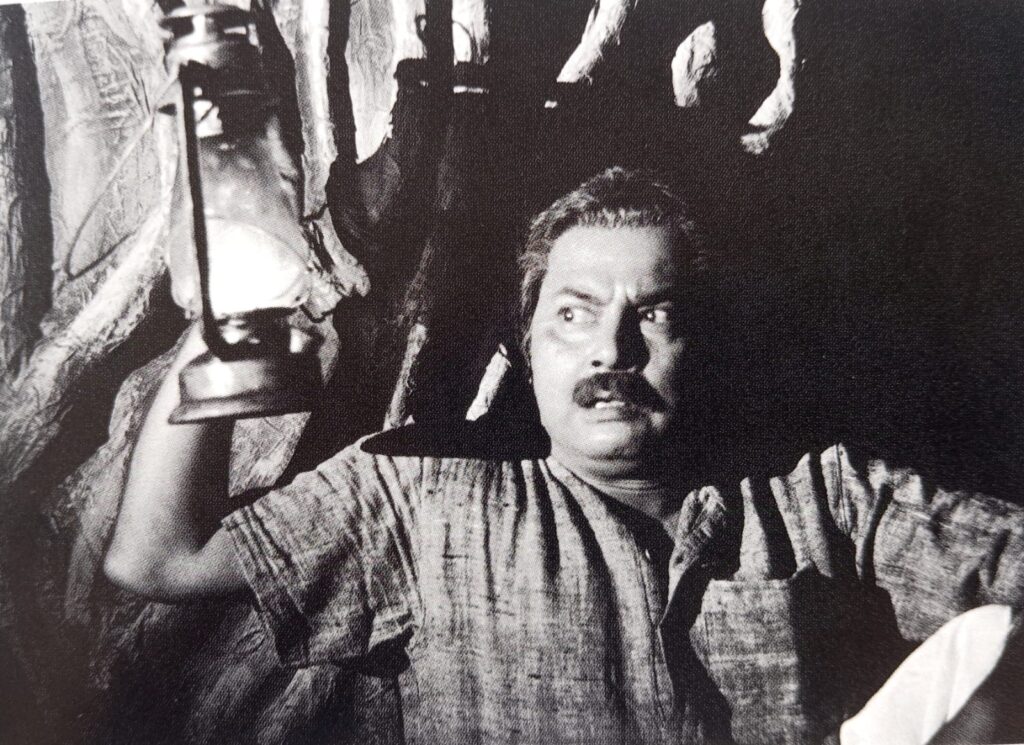

১৯৭২-৭৩ নাগাদ ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’ প্রযোজনা করে ‘অশ্বত্থমা’। সারা রাত্রি জেগে মনোজ মিত্র লিখেছেন নবকলেবরে ‘অশ্বত্থমা’। তিন চরিত্রে এই নাট্য-নির্মাণ। কৃপাচার্যের ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায়, কৃতবর্মার ভূমিকায় মনোজবাবু স্বয়ং এবং অশ্বত্থমার চরিত্রে সুদীপ্ত বসু। নির্দেশনা বিভাস চক্রবর্তী। তাপস সেন বলেছিলেন— কোন আলোয় সমন্তপঞ্চকের হ্রদের পাশে দুর্যোধনের ভাঙা রথখানা দেখাব, সেটাই বড় কথা। রঘুনাথ গোস্বামী দৃশ্যপট নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন। এক দুপুরবেলায়, চিৎপুরের ট্রামলাইন ধরে লালবাজার থেকে উত্তরমুখো হাঁটা শুরু হল। শাঁখ, কড়িমালা, মোষের সিং, ফকির বৈষ্ণবের মালা, বালা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হল। ততদিনে থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা করেছে মনোজ মিত্রের আরেকটি কিংবদন্তি নির্মাণ ‘চাকভাঙা মধু’। ইতিপূর্বে নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই নাটক। (Manoj Mitra)

আরও পড়ুন: সিনেমা যখন মানুষতন্ত্রের আয়না

বিভাস চক্রবর্তী রিহার্সাল শুরুর আগে চলে গিয়েছিলেন মালতিপুর গ্রামে— গাঁ-ঘর চিনতে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে দিন কাটাতে, ওঝা-সাপুড়েদের গুপ্ত বিদ্যার খোঁজ নিতে। নাট্যকারের স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়, শীতের দিনে একদিন তাঁর ঠাকুমা হেমনলিনী দেখলেন, বাড়ির উঠানে এক সাপুড়ে। তখন দেশে একমুঠো ভাত বা অন্তত ফ্যানটুকুর জন্যেও চারিদিকে আর্তনাদ। সাপুড়ে বলে, তার কন্যা কিছুতেই কাজকর্ম করতে দেবে না। সে যাবে দূরে সাপ ধরতে। তার পর মুণ্ডুটা ফাটিয়ে, পুড়িয়ে খাবে। (Manoj Mitra)

এসবের মধ্যে থেকেই জন্ম নিল জটা, বাদামী, মাতলা, ফুকনা এইসব চরিত্র। গ্রামের জোতদার অঘোর ঘোষকে সাপে কেটেছে। তার বোন দাক্ষায়ণী ঠাকরুণ চায়, ভাইয়ের বিষ নামাক মাতলা। জটা, ফুকনা এদের প্রবল বাধা হেলায় উড়িয়ে বাদামী ক্রমাগত বলতে থাকে, মাতলাকে ঝাড়ফুঁক করতেই হবে। বাদামীর গর্ভের সন্তান কী খেয়েই বা বাঁচবে! এরই মধ্যে দাক্ষাদেবী কথায় কথায় জানিয়ে দেয়, তাকে বাল বিধবা দেখে নিয়ে এসেছিল অঘোর ঘোষ। আপাত ভাই-বোনের সম্পর্কে রয়েছে আরও গূঢ় কথা। সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন ‘চাকভাঙা মধু’ প্রযোজনা দেখতে। বলেছিলেন— এমন কাণ্ড থিয়েটারের পক্ষেই সম্ভব। (Manoj Mitra)

সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন ‘চাকভাঙা মধু’ প্রযোজনা দেখতে। বলেছিলেন— এমন কাণ্ড থিয়েটারের পক্ষেই সম্ভব।

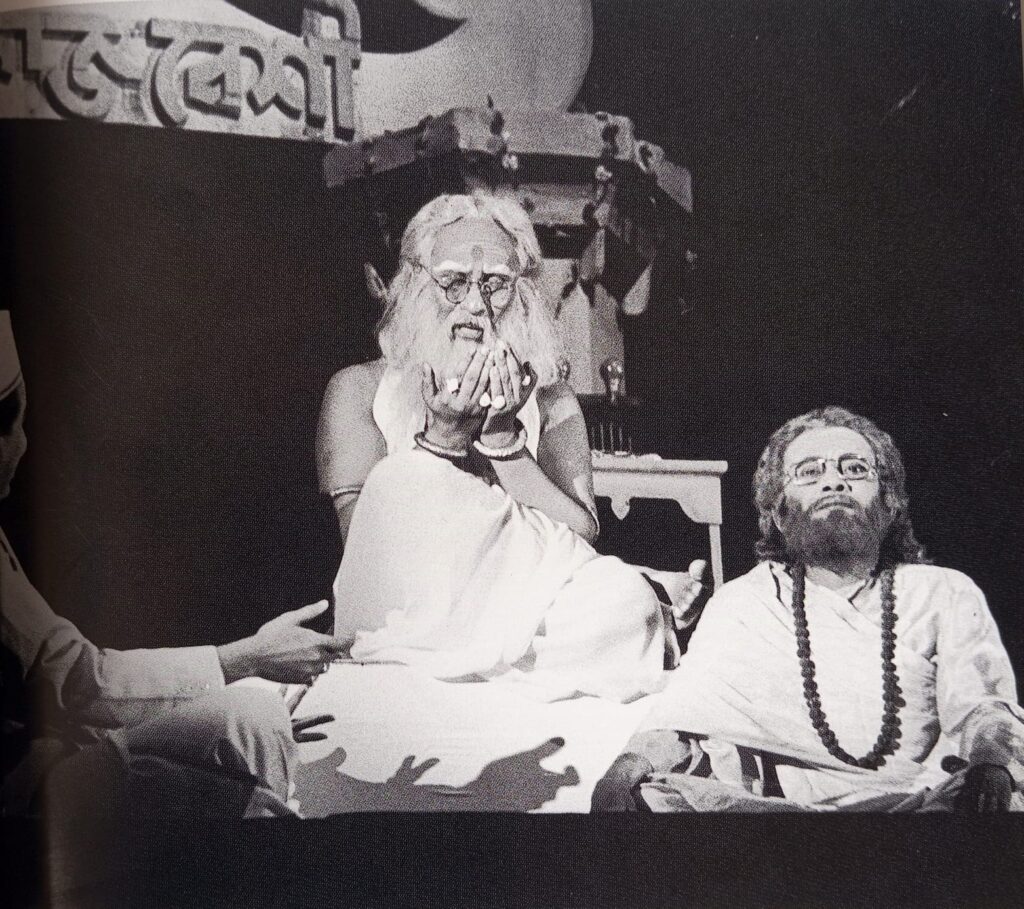

মঞ্চের কথা ভেবেই মনোজ মিত্র লিখেছিলেন ‘সাজানো বাগান’। তাঁর বাবার তখন বদলির চাকরি। যেতে হবে সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহরে। মনোজের মা রাধারানী মিত্র যাবেন সেখানে। এদিকে বাড়িতে রয়েছেন তাঁর তিন ঠাকুমা— বাবার মা, জেঠিমা এবং পিসিমা (হেমনলিনী, সরসীবালা এবং তাপসী)। তাঁরা রেখে দিলেন মনোজকে। এই পিসি-ঠাকুমা বা তাপসীর সঙ্গে গিয়ে দেখা মিলেছিল বাঞ্ছা কাপালির। তাঁর বোরজের ছাঁচিপান বড় ভালো। কী অপূর্ব বাগান করেছে বাঞ্ছা কাপালি। আম, আমলকী, কাঁঠাল, নারকেল, কূল, বেল কতকিছু। গাছ থেকে পেড়ে বাতাবী লেবু তুলে দেন কিশোর মনোজের হাতে। ১৯৭৭ সালে মঞ্চস্থ হল ‘সাজানো বাগান’। (Manoj Mitra)

কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন তাঁর লেখক-বন্ধুদের নিয়ে আসতেন এই মঞ্চমায়ার সাক্ষী হতে। তারপর দীর্ঘ ২০১৭ পর্যন্ত বারবার সুন্দরম মঞ্চস্থ করেছে এই নাটক। অরুণ মুখোপাধ্যায় বলে গিয়েছিলেন, অর্থের জন্যে এই নাটক যেন থেমে না যায়। অরণ্য ঘোষাল, মানব চন্দ্র, ময়ূরী মিত্র, এঁদের সঙ্গে বাঞ্ছারামের চরিত্রে মনোজ মিত্র নিজে। ওড়িয়া ভাষায় এই নাটক এতই সফল যে, ‘শতাব্দীর কলাকার’ নামের ওড়িয়া দলটিকে মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রে নিজেদের ভবন নির্মাণের বন্দোবস্ত করে দিলেন। মণিপুরী ভাষায় প্রযোজনা করলেন রতন থিয়াম। তবে তাঁর বাঞ্ছা কাপালি চরিত্রটি পুরুষ নয়, এক মহিলা। (Manoj Mitra)

রতম থিয়াম জানান, তাঁদের দেশে কৃষিকাজে হাল ধরেন মহিলারা। ফলে কোনও পুরুষ যদি বাগান-প্রিয় বাঞ্ছারামের চরিত্রে অভিনয় করেন, তা তাঁর দেশের মানুষ মানবেন না। অসহায়, সম্বলহীন বাঞ্ছারামের মৃত্যু-কামনা করছেন জমিদার স্বয়ং। আর বাঞ্ছা জীবনের এক প্রান্তকে ধরে কোনওক্রমে ঝুলে রয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য ঝুলন-মায়া! তার বাগানে ফলে-ওঠা অজস্র ফলের গন্ধে মানুষ তো কোন ছার, অশরীরীও জড়িয়ে পড়ে মায়াবন্ধনে। এর পর ১৯৮০ সালে মুক্তি পাওয়া তপন সিংহ-এর ছবিটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। (Manoj Mitra)

এই প্রান্তবাসী মানুষের কথা বারবার মনোজ মিত্রকে আলোড়িত করেছে। ওপার বাংলার গ্রামে হাটখোলায়, গাজন তলায়, জেলেপাড়া কুমোরপাড়া বাগদীপাড়ায় আনাকানাচে কিনু কাহার থেটারের আসর বসাতো। কিনুর দলের কুশীলবরা মোটামুটি তিনজন, ধুয়ো ধরার লোক আরও তিন-চার। তাদের সঙ্গে ছিল সাপুড়ে, জাদুকর প্রমুখ। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! ‘বেহুলা লক্ষ্মীন্দর’ পালায় লক্ষ্মীন্দর-রূপী কিনুকে দংশন করে কালসর্প। আর তার বৌ জগদম্বা কেঁদে কেঁদে সকলের কাছে দশ বিশ এক পয়সা দু’পয়সা সংগ্রহ করে। (Manoj Mitra)

‘কুমার রায়ের নির্দেশনায় বহুরূপী প্রযোজনা করে এই নাটক। ‘রইল গো এই চন্দ্র তারা/ রৌদ্র শীত বর্ষাধারা/ গাঙ শালিখের মিঠে সুর/ আকাশ পাহাড় তৃণাঙ্কুর/ রইল গো রইল গো/ রইল গো ভুবনখানি তোমার তরে’— এই ইহজাগতিকতার উদযাপন বারবার খুঁজে পাওয়া যাবে মনোজ মিত্রের বিভিন্ন পর্বের লেখায়। ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’-এ অলকার পুত্রকন্যার যখন সংকট, সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও অলকা অন্যের সন্তানকে আপন করে নেয়। তার ভাই বাদল বলে—এটা ক্রুয়েল্টি, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু অলকা তখনও বলে, বয়স আমার পশ্চিমে। শুভকে যেভাবে দুহাতে তুলে চাঁদ দেখাতাম তা হয়তো পারব না, তবে তোমরা সবাই যদি সাহায্য করো তাহলে…। যা অসম্ভব, তার মধ্যে দিয়েই পথ চলে গেছে দিগন্তের দিকে। (Manoj Mitra)

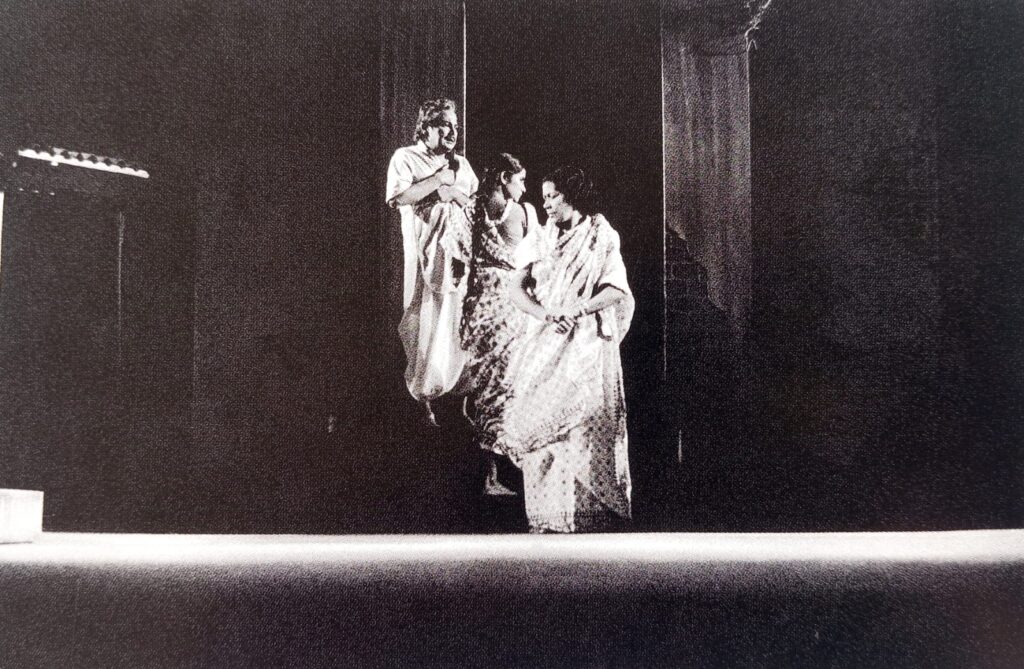

সেই বিস্তার অলকাকে দিয়ে যেন বলায়— আমার কেয়াপাতার নৌকা দুটো নোঙর ছিঁড়ে ছুটে গেছে ভরা গাঙের মধ্যিখানে… উথাল পাথাল ঢেউ… হয়তো ভাসবে হয়তো ডুববে। আমি কূলে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখব? তার চেয়ে আরেকটা নৌকা গড়ার চেষ্টা করি না কেন? অলকার চরিত্রে চিত্রা সেনকে চিরদিন মনে রাখবে বাঙালি। এর কিছু পরেই ‘শোভাযাত্রা’ নাটকের অভ্যুদয়। (Manoj Mitra)

সেই বিস্তার অলকাকে দিয়ে যেন বলায়— আমার কেয়াপাতার নৌকা দুটো নোঙর ছিঁড়ে ছুটে গেছে ভরা গাঙের মধ্যিখানে…

পুরনো জমিদার বাড়ি, একখানা রথ, বাঁশবাগানের ছায়া, জড়ভরত এক ছেলে, অতসী, সরসী – কত কিছুই না ঘটে চলে। কিন্তু ওই পুরনো বাড়ির ভেজা ভেজা দেওয়ালের যে ছায়া পড়ে, তা যেন গড়ে তুলেছে নৈঃশব্দের আখ্যান। ‘শোভাযাত্রা’ নাটকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হয়, কত কী ঘটে চলে। অথচ নৈঃশব্দের এমন চিত্রমালা সচরাচর চোখে পড়ে না। আবার এই নাট্য রচয়িতাই জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে লিখে ফেলেন ‘নরক গুলজার’। সেই গান— ‘কথা বোলো না, শব্দ কোরো না, ভগবান নিদ্রা দিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না’— আজও প্রতিরোধের এক দুর্জয় ভাষ্য। (Manoj Mitra)

ব্যক্তি মনোজ মিত্র আজ হয়তো অতীত। চলতি বছরের গত ১২ নভেম্বর, ৮৬ বছর বয়সে তাঁর চিরবিদায়। আজ হয়তো ‘চাক ভাঙা মধু’ কি ‘পরবাস’, ‘আঁখিপল্লব’, ‘সাজানো বাগান’, ‘শোভাযাত্রা’— এগুলি দেখার উপায় রইল না। কিন্তু রয়ে গেল তাঁর আশ্চর্য লেখনীর স্বাক্ষর-বহনকারী তাঁর বইগুলো। পাঁচ খণ্ড নাটক সমগ্র। এই নাটকগুলি ঠিক যতখানি দেখার, ততটাই গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পড়ার। (Manoj Mitra)

মনোজ মিত্রের লেখায় যেমন ফিরে আসে মন্মথ রায়, তরুণ রায়, জহর রায়, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ নাট্যজনের কথা, ঠিক তেমনই তাঁর লেখনী উপস্থিত করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও কথাকারদের। মনোজ মিত্র সাহিত্যের না কি তিনি কেবল নাট্য অঙ্গনের, এর উত্তর মনোজবাবু নিজেই দিয়েছেন— নাটক একান্তভাবেই সাহিত্যের। তাঁর মঞ্চনির্দেশগুলো এক-একটি চরিত্র হয়ে সপ্রকাশিত। তাঁর প্রয়াণলেখ পার হয়ে তাঁর রচনাশৈলীর অজস্র ব্যাঞ্জনা, সংকেত, নানা বিভঙ্গ নিয়েও কথা হবে আগামী দিনে। (Manoj Mitra)

চিত্র সৌজন্য : ১) Dramatic Moments , Nemai Ghosh, Seagull, Navin Kishore

২) নাট্য শোধ সংস্থান

গ্রন্থ সহায়:

১) নাটক সমগ্র মনোজ মিত্র, ১ম – ৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ

২) নাটকের নানা রং, বাসবী রায় ও শুভ্র মজুমদার, নাট্য শোধ সংস্থান

৩) মনোজাগতিক, মনোজ মিত্র, দে’জ পাবলিশিং

৪) গল্প না, মনোজ মিত্র, দে’জ পাবলিশিং

৫) ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতক্ষ জলে, মনোজ মিত্র ও অমর মিত্র, দে’জ পাবলিশিং

পড়েছেন তুলনামূলক সাহিত্য। বাদল সরকার ও গিরিশ কারনাডকে নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন। দৃশ্য ফিল্ম কালেক্টিভ ও পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। কাজ করেছেন কলকাতা পৌর সংস্থার মুখপত্র 'কলকাতা পুরশ্রী' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর প্রাক্তন প্রজেক্ট ফেলো।