(Pujo Shonkhya)

আরও একটি পুজো অতিক্রান্ত। চলে গেল আরও একটা বছর। এবার ফিরে পড়া হবে পুজোর আগে প্রকাশিত পুজোসংখ্যাগুলো। আমাদের মতো কেউ কেউ পুজোর সময় স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে বার করেছেন তাঁদের ছেলেবেলার সংগ্রহে থাকা পুজোসংখ্যার ভাণ্ডার। কেউ হয়তো সযত্নে সংরক্ষিত করতে পারেননি, কিন্তু মনে রেখেছেন, তাঁদের ছোটোবেলায় পড়া পুজোসংখ্যার স্মৃতি। (Pujo Shonkhya)

এই এক-একটা পুজো চলে যায়, আর মনে পড়ে, সত্যি কতটা সংরক্ষিত করা হচ্ছে এই পুজোসংখ্যাগুলো। কতখানিই না দরকারি ছিল তার সংরক্ষণ। ডিজিটাইজেশন করা দরকার ছিল। আস্তে আস্তে কেউ বড় বাড়ি থেকে ফ্ল্যাটে শিফট করার জন্য বাতিল করতে বাধ্য হবেন স্মৃতির সেই পুজোসংখ্যা। কেউ ইচ্ছে থাকলেও সংরক্ষণ করে রাখার পরেও দেখবেন, ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে চলেছে সেই পুরোনো কাগজ। পাতাগুলো ঝুরঝুরে হয়ে আসলে, স্মৃতির ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। ভারী জরুরি ছিল এই ইতিহাসের সংরক্ষণ। (Pujo Shonkhya)

আরও পড়ুন: হস্তাক্ষর: হাতের লেখা, শেখা!

কারণ, এ তো শুধু স্মৃতির সংরক্ষণ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা অলংকরণের ইতিহাস। তা দেখার মজাও কি কিছু কম নাকি? সেই ব্যাপারেই দু-চার কথা আর কী! (Pujo Shonkhya)

ফেলুদা নিয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন, ফেলুদার গল্পগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত পুজো। পুজোতে যে পুজোসংখ্যা বের হত, সেখানেই সাধারণত প্রকাশিত হত ফেলুদার গল্প। হয় ‘সন্দেশ’-এর পুজোসংখ্যাতে নয়তো, ‘দেশ’ পত্রিকার পুজোসংখ্যাতে প্রকাশিত হত ফেলুদার গল্প। এটাও অনেকের মনে আছে, প্রায় প্রতি বছর ছোটোদের পত্রিকা ‘আনন্দমেলা’-র পাতাতে ছেপে বেরোত প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পগুলি। বের হত তার সঙ্গে দুর্দান্ত সব রঙিন ছবি। কিন্তু মুশকিল হল, এমনিতেই প্রোফেসর শঙ্কুর আলাদা আলাদা বইগুলোতে প্রকাশিত হওয়ার সময়, সত্যজিৎ রায় সেই বইয়ের জন্য রঙিন ছবিগুলি বাদ দিয়ে সাদা-কালো ছবি আঁকতেন নতুন করে। (Pujo Shonkhya)

আর সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরে যে ‘শঙ্কুসমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেও বাদ গিয়েছে সমস্ত রঙিন ছবিগুলো। এখানে কখনও বইয়ের থেকে, কখনও পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ছবিগুলি থেকে ছবিগুলি ছাপা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সব রঙিন ছবির রং বাদ দিয়ে, তাকে সাদা-কালো ছবি হিসেবেই ছাপা হয়েছে। (Pujo Shonkhya)

ফলে আসল ছবিগুলো আর এখন দেখার উপায় নেই। এমনকি, সত্যজিৎ রায় কীভাবে সেই রঙিন ছবির সঙ্গে পাতাগুলো সাজাতেন, সেই পাতা-সাজানোর চেহারাটাও উত্তরকালের চোখ থেকে উধাও। তবে সেসব না দেখলে কী করে আমরা এখন চিনব, সেই সত্যজিৎ রায়ের পাতা-সাজানিয়া শিল্পীসত্তাকে? (Pujo Shonkhya)

“শঙ্কু সিরিজের সমস্ত গল্পেই সত্যজিৎ রায় এই শব্দবন্ধটা লিখতেন। বেশ পরিষ্কার, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থাপনার একটা বিশেষ চেহারাও যেন তৈরি করছিলেন তিনি।”

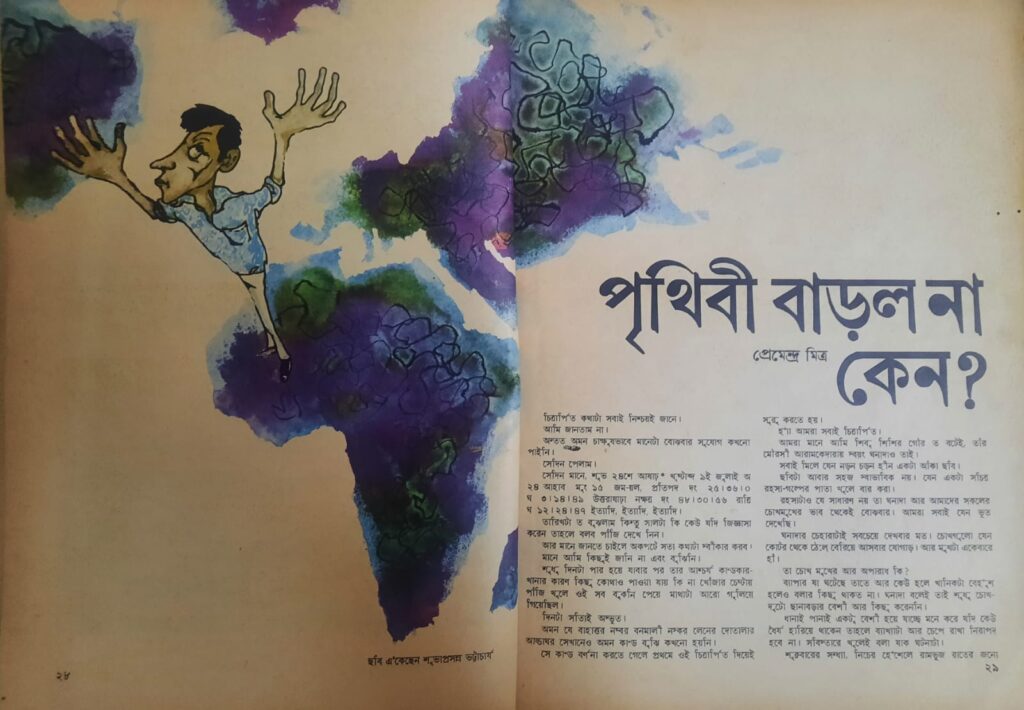

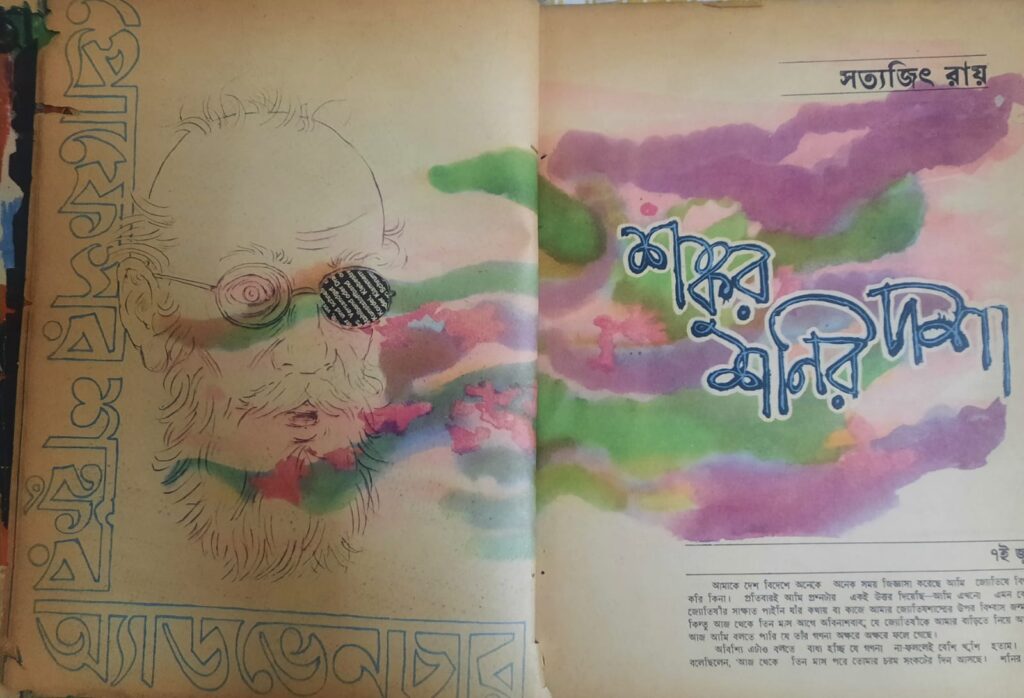

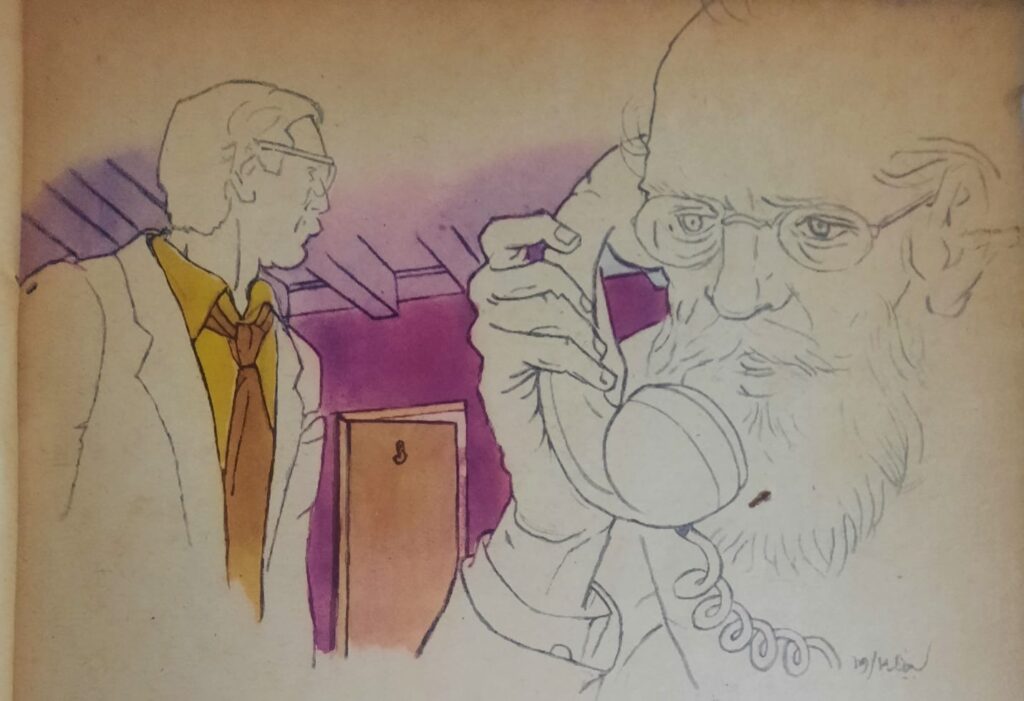

ধরা যাক, প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের একটা গল্প ‘শঙ্কুর শনির দশা’-র কথা। যখন সেই আনন্দমেলা পত্রিকার পুজোসংখ্যায় বেরিয়েছিল গল্পটি, তখন সেখানে প্রথমেই বাঁদিকে ছিল পাতা-জোড়া একটা রঙিন ছবি। তার ওপরে সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফিতে কতকটা ছাপার হরফের ধরনে লেখা ‘প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার’। শঙ্কু সিরিজের সমস্ত গল্পেই সত্যজিৎ রায় এই শব্দবন্ধটা লিখতেন। বেশ পরিষ্কার, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থাপনার একটা বিশেষ চেহারাও যেন তৈরি করছিলেন তিনি। সেখানে গোটা পাতা জুড়ে একদিকে প্রোফেসর শঙ্কুর চশমা-পরা মুখ। সেই চশমার একটা কাচ স্বচ্ছ, অন্য কাচটি অস্বচ্ছ, তার উপর আবার জার্মান ভাষায় কিছু শব্দ লেখা। (Pujo Shonkhya)

এই গল্পের জন্য ছিল মোট আঠারো পৃষ্ঠা। ওইটুকুর মধ্যেই প্রায় দশটা ছবি। প্রতিটি ছবির ধরন বেশ অদ্ভুত। একটা গাঢ় পেন্সিলের রেখায় ছবিটি আঁকা হলেও, তার পিছনে পাশে, মাঝে কখনও কখনও রঙের আভাস খেলে যাচ্ছে। গল্পটা যাদের জানা, তাদের মনে আছে নিশ্চয়, এখানে এক নকল শঙ্কুকে দিয়ে আসল শঙ্কুর বদনাম করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনির খলনায়ক তৈরি করেছিল তার পরিকল্পনা। এই পরিচয়ের ধোঁয়াশার ছবি যেন ওই ছবি আঁকার ধরন। (Pujo Shonkhya)

একটু স্পষ্ট অনেকটা অস্পষ্ট। সেইজন্যেই এখানে রঙিন অংশ আর সাদাকালো অংশের রহস্য। সেই মায়াবী অদ্ভুত জগৎটা কী করে আর তৈরি হবে রংয়ের মায়া-জাদু ছাড়া। অথচ, এই শিল্পকৌশলটাই তো সম্পূর্ণ গরহাজির এই গল্পের পরবর্তীকালে ছাপা ছবিগুলিতে। (Pujo Shonkhya)

“পরবর্তীকালে তো শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ই আঁকতেন কাকাবাবুর ছবি। মনে আছে, কাকাবাবুর প্রথম অ্যাডভেঞ্চার ‘ভয়ংকর সুন্দর’-এর ছবি এঁকেছিলেন আরেক বিশিষ্ট শিল্পী বিমল দাশ।”

পুজোবার্ষিকীর ছবিকে এখানেই উদ্ধার করার দরকার। তাছাড়া ওই-যে পাশাপাশি দুটো পাতার একটা পাতায় শঙ্কুর ছবি আরেকটা পাতায় রঙের মায়াজালের মধ্যে গল্পের নাম লিখে তার নীচে গল্প শুরু করার ধরন— এটাও তো ভারী নতুন একটা দেখন-শোভা। সেটাও যদি হারিয়ে যায় আমাদের দেখার পৃথিবী থেকে সে কি খুব ভাল দেখায়? (Pujo Shonkhya)

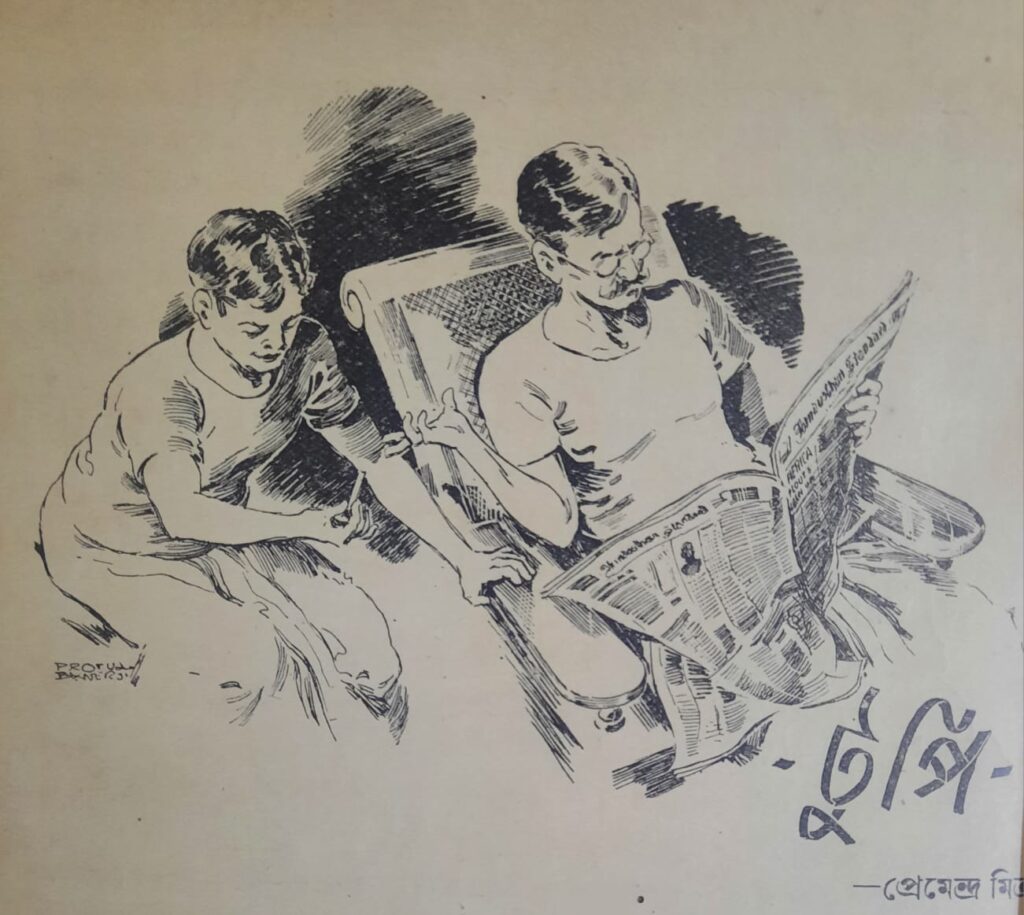

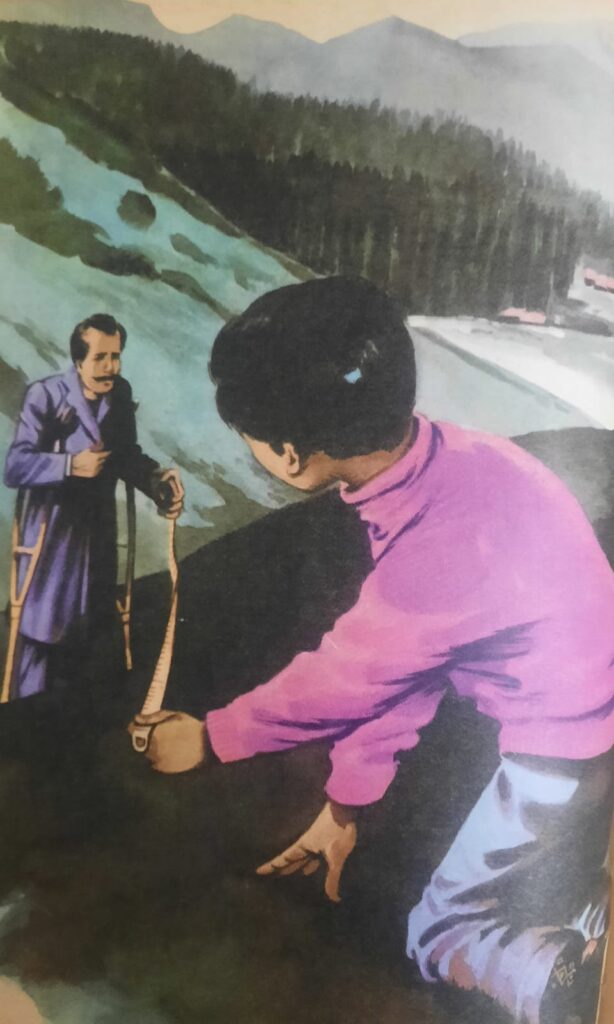

কাকাবাবুর গল্পের ছবিতেও এমন একটা মজা ছিল। পরবর্তীকালে তো শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ই আঁকতেন কাকাবাবুর ছবি। মনে আছে, কাকাবাবুর প্রথম অ্যাডভেঞ্চার ‘ভয়ংকর সুন্দর’-এর ছবি এঁকেছিলেন আরেক বিশিষ্ট শিল্পী বিমল দাশ। (Pujo Shonkhya)

আরও পড়ুন: আসলেই শোলে: ‘শোলে’-র গান: গানকথার সংলাপ

সে ছবিও প্রথমে আঁকা হয়েছিল রঙিন। পরে বইয়ের জন্য সব ছবি আঁকা হল নতুন করে। আঁকলেন সেই বিমল দাশই। তবে তিনি সব ছবি আবার আঁকলেন সাদা-কালোতে ছাপার জন্য। হারিয়ে গেল কাকাবাবুর সেই প্রথম চেহারা। হারিয়ে যাওয়া সেই চেহারাটি কেবল থেকে গেল পূজাবার্ষিকীর পাতায়। (Pujo Shonkhya)

আর ঘনাদার ক্ষেত্রেও এই পূজাবার্ষিকীর ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। কারণ, ১৯৪৫-এ ঘনাদার প্রথম গল্প ‘মশা’ প্রকাশিত হয়েছিল, দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত এক পূজাবার্ষিকীর পাতাতেই। আজকের পাঠকসমাজের কাছে এই দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী-র ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার। সেটা নিয়ে একবার আলাদা বিরাট আড্ডাতে বসা যেতে পারে। (Pujo Shonkhya)

সংক্ষেপে বললে, ব্যাপারটা ছিল দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশনা থেকে বিশ শতকের বিশের দশক থেকে বেরোতে শুরু করে এক অদ্ভুত বই। প্রতি বছর ঠিক পূজার সময়ে সেখান থেকে একটি বেশ মোটাসোটা বই বের হত। তার সম্পাদনা করতেন সেকালের সব খ্যাতনামা লেখক কবি-সাহিত্যিকরা। সেখানে থাকত গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা, কমিক্স, নানা স্বাদের প্রবন্ধ। (Pujo Shonkhya)

“মনে আছে, এই হরেক চেহারার ঘনাদার রূপ-বৈচিত্র নিয়ে একটা বিস্তারিত সচিত্র নিবন্ধ লিখেছিলাম ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ২০০২ সালে।”

আর থাকত মন-ভোলানো, চোখ-জোড়ানো রঙিন আর সাদা কালো ছবি। প্রতিবার তার আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হত। ‘ইন্দ্রধনু’, ‘আরাধনা’, ‘বিভাবরী’, ‘নীহারিকা’, ‘বলাকা’, ‘জয়যাত্রা’, ‘মণিহার’— মূলত চার বর্ণে বাঁধা কত ধরনের সুন্দর সব নাম। এই পূজাবর্ষিকীগুলির জনপ্রিয়তা দেখে পরের দিকে শরৎ সাহিত্য ভবন নামক অন্য একটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে বের হতে থাকে ঠিক সেই ধরনেরই আরও এক-একটি পূজাবার্ষিকী। (Pujo Shonkhya)

তারও ওইরকম প্রতি বছর ভিন্ন নাম থাকত। এই ধরনের সব পূজাবার্ষিকীতেই বছরের পর বছর প্রকাশিত হত ঘনাদার গল্পগুলি। ওই ১৯৪৫-এ আলপনা-তে ‘মশা’ বের হওয়ার পরের বছর ঘনাদার গল্প না বেরোলেও, তার পরের বছর, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় ধারাবাহিক প্রতি বছরেই একটি করে ঘনাদার গল্প বেরিয়েছে। এমনকি ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫২ এই সব সালে তো ওই দুই প্রকাশনা সংস্থার দুটো আলাদা পূজাবার্ষিকীতে বেরিয়েছিল ঘনাদার দুটি আলাদা গল্প। যেমন ১৯৪৮-এ দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত ‘আবাহন’ আর ওই বছরেই শরৎ সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত ‘ছায়াপথ’-এ বের হল ঘনাদার দুই বিখ্যাত গল্প ‘পোকা’ আর ‘ঘড়ি’ যথাক্রমে। (Pujo Shonkhya)

ঠিক সেইভাবেই ১৯৪৯-এ একসঙ্গে বেরিয়েছে ‘ছড়ি’ আর ‘মাছ’। এইসব পূজাবর্ষিকীতে ঘনাদার গল্পের ছবি আঁকছেন সেকালের গুণী আর খ্যাতনামা সব শিল্পীরা। তাঁদের আঁকা ঘনাদার চেহারাও সব আলাদা আলাদা। মনে আছে, এই হরেক চেহারার ঘনাদার রূপ-বৈচিত্র নিয়ে একটা বিস্তারিত সচিত্র নিবন্ধ লিখেছিলাম ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ২০০২ সালে। পরে সেই মজাদার সচিত্র নিবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হয় বর্তমান লেখকের ‘টইপাড়ায় টহলদারি’ বইটিতে। (Pujo Shonkhya)

আসলে এই যে ঘনাদা চেহারার বিবর্তন, তার খুব-সুরতির রকমফের সেও তো প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল ওই পূজাবার্ষিকীর হারানো পাতায়। (Pujo Shonkhya)

আরও পড়ুন: স্থানান্তর: বদলের বিভিন্ন মাত্রা: রবীন্দ্রনাথ

এইরকম কত আখ্যান, কত লেখার আকরগ্রন্থ ওইসব পূজাবার্ষিকীগুলি, বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের এক আঁতুরঘর যেন। সেকালের মানুষ স্বাধীনতার ঠিক আগে আর তার পরে কীভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন উত্তরকালের ভবিষ্য-নাগরিকদের, তারও তো এক উজ্জ্বল দাস্তান ওই পূজাবার্ষিকীর সম্ভার। পূজার স্মৃতিলোকে ফেরার সময়ে এই জগতেও আমাদের ফেরাটা খুব দরকার। কখনও ইতিহাসের জন্য, কখনও হারানো গল্পমালার খোঁজে আবার কখনও বাঙালির উচ্চতর রুচিমানতা কোন শিখর স্পর্শ করেছিল সেটা আরেকবার মনে করার জন্য। তা না হলে, আবার একটা পুজো পার হয়ে যাবে। আবার আমাদের আরও একটু দেরি হয়ে যাবে। (Pujo Shonkhya)

চিত্র পরিচিতি:

১/ ‘শঙ্কুর শনির দশা’ গল্পের হারানো হেডপিস। শিল্পী: সত্যজিৎ রায়।

২/ ‘শঙ্কুর শনির দশা’ গল্পের হারানো রঙিন অলংকরণ। শিল্পী: সত্যজিৎ রায়।

৩/ এটিও ঘনাদার ছবি। শিল্পী: শুভাপ্রসন্ন।

৪/ প্রথম কাকাবাবুর ছবি। শিল্পী: বিমল দাশ।

৫/ পুরোনো পূজাবার্ষিকীর পাতাতে ঘনাদার ছবি। শিল্পী: প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি ঋণ: লেখক

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শুভেন্দু দাশমুন্সী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ। চিত্রনাট্যকার। গুপ্তধন সিরিজের সোনাদা চরিত্রের স্রষ্টা। গীতিকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সার্ধশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক।