“পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি…” এই গান গেয়ে সুচিত্রা মিত্র সে রাতের অনুষ্ঠান শেষ করেছিলেন। সত্তর দশকের প্রথম দিকের কথা। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে ওঁর একক অনুষ্ঠান শুনতে গিয়েছিলাম।

পারিবারিক সূত্রে সুচিত্রা মিত্রের (Suchitra Mitra) সঙ্গে বহুকালের জানাশোনা। আমার কাকার সহপাঠী ধ্রুব মিত্র’কে “ধ্রুবকাকা” বলে ডাকলেও সুচিত্রা মিত্র’কে সুচিত্রাদি বলেই ডাকতাম। আমার পিসিমাকে উনি ‘মেজদি’ বলতেন। আমার বাবা-মাকে ‘সেজদা’ ও ‘সেজ বৌদি’।

তখন সার্দান অ্যাভিনিউ-এ কালীধন ইনস্টিটিউশন স্কুলের পাশেই ফ্ল্যাটবাড়িতে ছেলে কুনালকে নিয়ে সুচিত্রাদি ও ধ্রুবকাকা থাকতেন। কুনাল আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলির বাড়ি লেক মার্কেটের কাছে জনক রোডে। দীর্ঘদিন ধরেই দু’বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল। ততদিনে সুচিত্রাদি আর রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী, শিক্ষক দ্বিজেন চৌধুরীর গানের স্কুল ‘রবিতীর্থ’ আমাদের পাশের রাস্তা পরাশর রোডে উঠে এসেছে। বাঙালি বাড়ির অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসেবে আমাকেও ‘রবিতীর্থ’-ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। হাতে তাল রেখে রেখে “দুই হাতে কালের মন্দিরা যে, সদাই বাজে” গাইতে গাইতে গানের ক্লাস বেশ লাগছে। কিন্তু সেখানে যে আবার ‘ভয়েস ট্রেনিং’ শেখানো হবে, এ দুঃসংবাদ কে জানত! বেচু বাবু নামে এক ভয়েস ট্রেনিং-এর টিচার ছিলেন। মুখ ভর্তি পান নিয়ে সারেগামা শেখাতেন। বাড়িতে আবার রেওয়াজ করতে হবে। সেইসব বিষণ্ণ বিকেলে তিনতলার ঘরে বসে বাড়ির পুরনো হারমোনিয়ামে সাদা-কালো রিড টিপে টিপে “বৃন্দাবনী সারং” চর্চা। এমনিতেই আমার ছিল টনসিলের রোগ। কথায় কথায় গলাব্যথা, স্বর। চিকিৎসা বলতে অটোভ্যাকসিন, হোমিওপ্যাথির মিষ্টি দানা, পেনিসিলিন, কাঠির মাথায় তুলি সহযোগে থ্রোটপেন্ট লাগান। তার মধ্যে রোজ বিকেলে ‘বৃন্দাবনী সারং’ চর্চা কত যে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। সুযোগ বুঝে ঠাকুমাকে কথাটা বোঝাতে চাইলাম। ঠাকুমা বললেন—“তবে আর সুচিত্রার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। শুধু নাচের স্কুলেই যা।”

টেনে-টুনে ভয়েস ট্রেনিং পরীক্ষাটা পাশ করো বাবা। থিয়োরি পেপারটা ভাল করে লিখো।

সে কি আর হয়? ততদিনে রবিতীর্থে আমার কত বন্ধু জুটে গেছে। গান গাইতেও ভাল লাগে। শুধু ভয়েস ট্রেনিং-এ ভয় আছে বুঝে সুচিত্রাদি বোঝালেন—“টেনে-টুনে ভয়েস ট্রেনিং পরীক্ষাটা পাশ করো বাবা। থিয়োরি পেপারটা ভাল করে লিখো।”

যদিও রবিতীর্থের কোর্স আমার আর শেষ করা হয়নি। হাইস্কুলে পড়াশোনার চাপ বাড়ছিল। একদিন টেস্ট পেপার আর বইখাতা হাতে বাড়ি ফিরে দেখি সুচিত্রাদি এসেছেন। আমি কেমন অপ্রস্তুতের মতন বলে উঠলাম—“আর তো গান শেখাই হল না।” তখনও দোতলায় ওঠার মাঝসিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি। ওপরের বারান্দায় সুচিত্রাদি চেয়ারে বসে আছেন। বললেন—“গান আবার হবে। এখন টেস্ট পেপারেই মন দাও। গীতবিতান যত্ন করে তুলে রাখো। সারা জীবন কাজে লাগবে।”

সেদিন সেই সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করার বয়স হয়নি কী অমোঘ কথা তিনি বলেছিলেন! তখন সুচিত্রাদি আর সার্দান অ্যাভিনিউ-এ নেই। ধ্রুব মিত্রর সঙ্গে ডিভোর্সের আগেই কুনালকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের ওদিকে ফ্ল্যাট নিয়ে চলে গেছেন। আমাদের পাড়া ছেড়ে চলে গেলেও আমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। শুনেছিলাম কুনাল পরে টেক্সাসে পড়াশোনা করতে চলে আসে।

আমিও ৭১ সালের মাঝামাঝি নিউইয়র্কে চলে এলাম। দীর্ঘদিন পরে কুনালের সঙ্গে নিউইয়র্কের দুর্গাপুজোয় দেখা হয়েছিল। তারপর থেকেই যোগাযোগ রয়ে গেছে। এখন কুনাল ওর স্ত্রী প্যাম আর ছেলে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে মেরীল্যান্ডে থাকে।

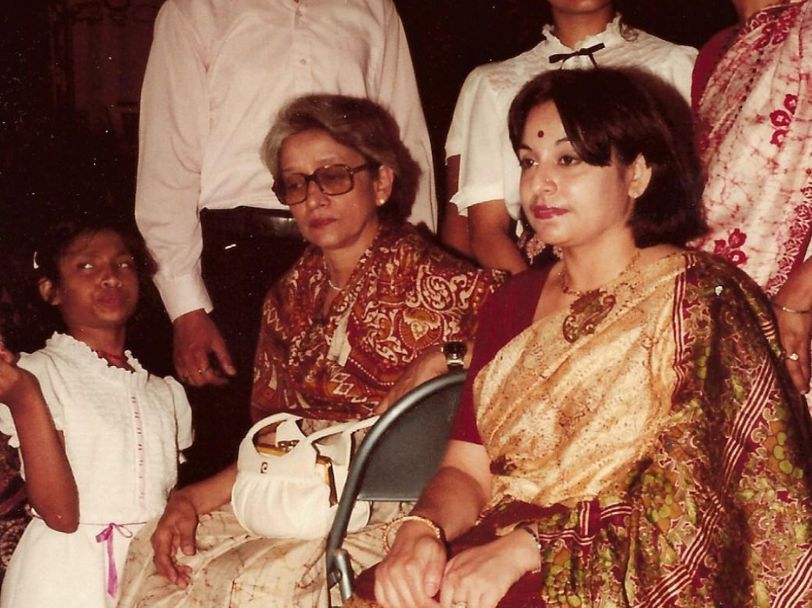

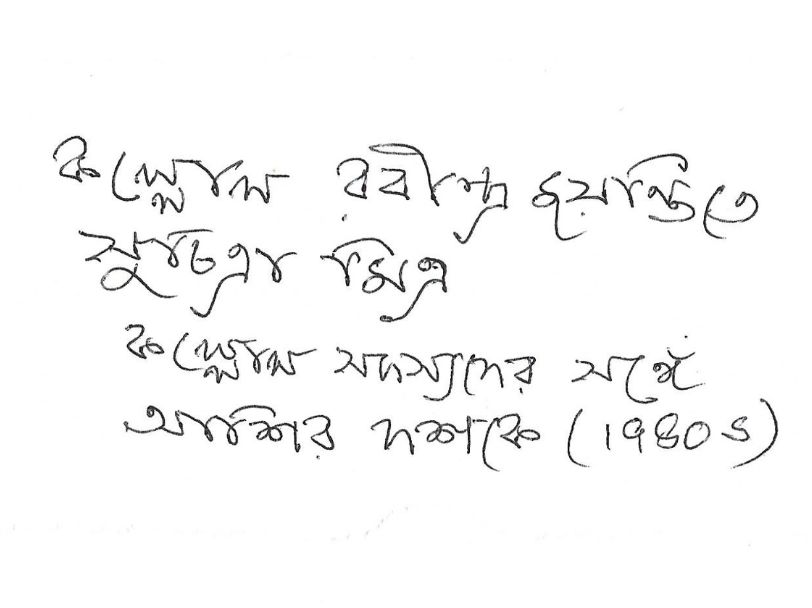

সুচিত্রাদির ভাইঝি চিকুকে(সুদেষ্ণা)তখনও দেখিনি। সুচিত্রাদির সেই ভাই ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টে ছিলেন, আমার ছোটকাকাও তখন ওখানে চাকরি করতেন। আমার মার কাছেই শুনেছিলাম জন্মের পর মাতৃহারা সেই শিশুকে সুচিত্রাদি নিজের কাছে নিয়ে এসে কত যত্নে বড় করেছিল। তারপর তো চিকুকে কতবারই দেখলাম। আমাদের নিউজার্সির “কল্লোল” ক্লাবের দুর্গাপুজোতে সুচিত্রাদির সঙ্গে বসে গান গেয়েছে। তৃণাঞ্জন চ্যাটার্জির সঙ্গে ওর বিয়েও নিউ জার্সিতে হয়েছিল। আমরা সে বিয়েতে গিয়েছিলাম।

সুচিত্রা মিত্র’র জন্ম শতবর্ষে ওঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে কলকাতার প্রসঙ্গ শেষ করে আমেরিকার দিনগুলোর কথা লিখি। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেই একক অনুষ্ঠানের পরে সুচিত্রাদি তাঁর ‘রবিতীর্থ’-র দল নিয়ে এদেশে ‘তাসের দেশ’ মঞ্চস্থ করতে এসেছিলেন। নিউ ইয়র্কের “টেগোর সোসাইটি”-র উদ্যোগ আর ব্যবস্থাপনায় ঐ প্রথম(উদয়শংকরের গ্রুপের দীর্ঘদিন পর) একটি নৃত্যনাট্য দল আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। নাচ, গান, যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পী নিয়ে মস্ত বড় দল প্রথমে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সির কয়েকটি বাঙালি বাড়িতে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বেশ সঙ্কোচ নিয়েই সুচিত্রাদিকে কথাটা বলেছিলাম। বললেন- “কথা যখন দিয়েছি, জানবি সেটাই বড়।”

কলকাতা থেকে তার আগেই আমার এক জ্যাঠতুতো দিদি চিঠি লিখে জানিয়েছেন- ওঁর মেয়ে রাজশ্রীকে যেন আমাদের বাড়িতে এনে রাখি। কিন্তু দিদি লিখলেই তো হবে না। এখানে সুচিত্রাদির কাছে অনুমতি নিতে হবে। আমার ফোন পেয়ে বললেন- “একজনকে কেন বাবা, দু’জনকে নিয়ে যা। রাজশ্রীর সঙ্গে বৈশালীকেও নিয়ে যা।” তখন জার্সি সিটিতে গিয়ে এক বাঙালির বাড়ি থেকে মেয়ে দুটিকে নিয়ে এসেছিলাম। সুচিত্রাদি ছিলেন টেগোর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড: অম্বুদ মুখার্জি আর স্নিগ্ধা মুখার্জির বাড়িতে। প্রবাসী বাঙালিদের কাছে আমেরিকায় প্রফেশনাল দলের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দেখার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। এছাড়া সুচিত্রাদি সেবার কয়েকটি একক অনুষ্ঠানও করেছিলেন।

কুনাল আর প্যাম নিউ ইয়র্কে কুইনস-এ থাকার সময় থেকে সুচিত্রাদি প্রায় প্রতিবছরই এদেশে আসতেন। নানা শহর থেকে অনুষ্ঠানের ডাক পেতেন। আমাদের ক্লাব “কল্লোল”-এর রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সেই প্রথমবার উনি এলেন। আশি সালের মে মাসের কথা তখন ক্লাবের ফান্ডে টাকাকড়িও তেমন ছিল না। পাঁচ ডলারের বেশি টিকিটের দাম রাখলে বেশি লোকজন পেতাম না। সুচিত্রাদিকে সান্মানিক হিসেবে মাত্র একশো ডলার দেওয়া হবে, এ কথা কুনালকে জানাতে, ও বলল- “দ্যাটস ফাইন। তুমি চাইলে মাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।” বেশ সঙ্কোচ নিয়েই সুচিত্রাদিকে কথাটা বলেছিলাম। বললেন- “কথা যখন দিয়েছি, জানবি সেটাই বড়।”

একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়েছিল। যে বছর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের “সোশ্যাল” হবে মহাজাতি সদনে। আমাদের সহপাঠী ও বন্ধু প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি কালচারাল ফাংশন নিয়ে মহাব্যস্ত। ক্লাস শেষ হওয়ার পর রোজ একদল মিলে নাচ, গানের খুব রিহার্সাল দিচ্ছি। আমাদের সঙ্গে উষা পান্ডেও নাচছে, পরে সেই উষা বিখ্যাত হল “রঙ্গকর্মীর” উষা গাঙ্গুলী নামে। আমাদের রিহার্সালের মাঝে একদিন প্রিয় এসে বলল- “সোশ্যাল-এ সুচিত্রা মিত্রকে আনতে চাই। তোমার তো চেনা-শোনা। দেখো না, একটু কম টাকায় ওঁকে যদি আনতে পারি।”

পরের শনিবারে আমি, প্রিয় আর অমিত নামের এক সহপাঠী পরাশর রোডে “রবিতীর্থ”-এ গেলাম। ফাংশানে গাইতে হবে বলার পরে সামান্য সান্মানিকের কথাটা বলতেই পারছিলাম না। প্রিয় আভাস-ইঙ্গিত দিতে উনি নিজেই সমস্যাটা বুঝতে পারলেন। তখন স্কুলে ওঁর গানের ক্লাস চলছিল। কথা বলার সময় ছিল না। ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আগে বলে গেলেন- “টাকা, পয়সা দিতে এসো না। আমিও বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী ছিলাম। এমনিই গাইব। শুধু দয়া করে বাবা সময় মতো নিয়ে যেও আর পৌঁছে দিও।” এখনও মনে আছে- মহাজাতি সদনের সেই সন্ধ্যেবেলায় কত গান গেয়েছিলেন। আজ প্রিয় বেঁচে নেই, উষা নেই, সুচিত্রাদি তো কবেই চলে গেছেন। আর কি কখনও কবে এমন সন্ধ্যা হবে…

আমেরিকায় যখন সুচিত্রাদি আসতেন, কাছাকাছি শহরে ওঁর অনুষ্ঠান থাকলে যেতাম। এখন যেমন অনেক শিল্পী গানের শুরুতে এবং মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলেন। তখন ঠিক এই ব্যাপারটি দেখতে পেতাম না। রাটগার্স ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে যেবার “কল্লোল”-এর রবীন্দ্র জয়ন্তীতে দ্বিতীয়বার সুচিত্রাদি এলেন। শ্রোতারা ওঁকে প্রথমেই কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন- “কথা বলতে গেলে গান হবে না, গাইতে এসেছি। গানই করি।”

ঘরোয়া আড্ডায় সুচিত্রাদির মেজাজ ছিল অন্যরকম। কুনালের বাড়িতে গেলে নিজে রান্না করে খাওয়াতেন। আমাদের বাড়িতে পুরনো দিনের গল্প, কলকাতার সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক খবরাখবর শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত। ওঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। অনেক সময় কোনও গানের সুর নিয়ে কারও প্রশ্ন থাকলে ঘরোয়া আড্ডার মাঝে পুরো গানটি গেয়ে শোনাতেন। আমাদের হারমোনিয়ামটা সুবিধার ছিল না। টিউনিং-এর অভাবে যা হয়। একবার সুচিত্রাদি এসে খানিকক্ষণ বাজানোর চেষ্টা করে বললেন- “দেশ থেকে কেন এই গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে এলি?”

তখন কি জানি শ্রীখোলের কী মহিমা! গ্রীষ্মকালের ভরদুপুরে ড: সাহা কালো স্যুট, টাই পরে গলায় খোল দুলিয়ে স্টেজে উঠলেন। তারপর টাকমাথা নিচু করে খোলের দড়িটা নামিয়ে রেখে প্রথমে শ্রীখোল ও পরে সুচিত্রাদিকে ভক্তিভরে নমস্কার করলেন।

ওঁর ছোট ছোট মন্তব্যগুলো বেশ উপভোগ করতাম। একবার ক্লাবের প্রোগ্রামে সুচিত্রাদির গানের সঙ্গে খোল বাজাবেন বলে এক আধপাগলা সায়েন্টিস্ট ঘন ঘন ফোন করতে লাগলেন। ড: সাহা নামে সেই ভদ্রলোক “কল্লোল” ক্লাবে বেশ দান ধ্যান করেন। ক্লাবের সেই অভাব অনটনের দিনে তাঁকে বিমুখ করা যাবে না বুঝে সুচিত্রাদিকে জানালাম। উনি বললেন- “তবলার মধ্যে তোদের অরুণ নামের ছেলেটি থাকবে তো? খোল যদি কেউ বাজাতে চান, দু-একখানা গানের সঙ্গে বাজাতে পারেন।”

তখন কি জানি শ্রীখোলের কী মহিমা! গ্রীষ্মকালের ভরদুপুরে ড: সাহা কালো স্যুট, টাই পরে গলায় খোল দুলিয়ে স্টেজে উঠলেন। তারপর টাকমাথা নিচু করে খোলের দড়িটা নামিয়ে রেখে প্রথমে শ্রীখোল ও পরে সুচিত্রাদিকে ভক্তিভরে নমস্কার করলেন। মুখে বাঁধানো দাঁতে অনাবিল হাসি। বললেন- “আমি অনিল সাহা। আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত।”

সুচিত্রাদির মুখে ভদ্রতার হাসি। ড: সাহার মুগ্ধতাবোধ ভেঙে দিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করলেন। যে গানই গাইছেন, শুরুতেই ড: সাহা খোলে চাঁটি দিতে যাচ্ছেন। তারপর সুচিত্রাদির স্থির দৃষ্টি দেখে থেমে যাচ্ছেন। তখন অরুণ ভৌমিক তবলায় সঙ্গত করছেন। এভাবে হতোদ্যম হতে হতে সাহা যখন ঝিমিয়ে পড়েছেন, তখন সুচিত্রাদি “হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু’কূল ভেসে যায়” শুরু করতেই অনিল সাহা খোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাসিমুখে আপন আনন্দে বাজিয়ে চলেছেন। এলোপাথাড়ি কী যে চাঁটি মারছেন, শ্রোতারা বিরক্ত হলেও সুচিত্রাদি ক্ষমাসুন্দর মুখে গেয়ে চলেছেন, “উথলে নয়ন বারি…”

অনুষ্ঠানের শেষে ড. সাহা গদগত কণ্ঠে সুচিত্রাদিকে জানালেন– “চর্চাটা কেন আছে জানেন? প্রত্যেক সান-ডে ‘বেদান্ত সোসাইটিতে’ যাই তো। ওখানে ‘খণ্ডন ভব বন্ধন’র সঙ্গে স্বামীজি আমাকেই খোল বাজাতে বলেন।”

পরে, সুচিত্রাদি বলেছিলেন– “আমার গান একদিকে। আর খোলকর্তাল একদিকে। এমন বন্দোবস্ত আর করো না বাবা।”

সেই ড. সাহা অনেক কাল মারা গেছেন। এখন পরপারে সুচিত্রাদিকে পেয়ে বিনা খোলে কীভাবে সঙ্গত করছেন কে জানে?

শেষের দিকে সুচিত্রাদি যখন এদেশে আসতেন, খুব বেশি অনুষ্ঠান করতে চাইতেন না। তখন নাতির সঙ্গে সময় কাটানোই ছিল বড় কথা। ছোট্ট ইন্দ্রজিৎকে গল্প বলে, গান শুনিয়ে, ছবি এঁকে দিয়ে তাঁর অবসর কাটত। পুত্রবধূ প্যাম সম্পর্কে একদিন বলেছিলেন– “আমার মতোই গয়না টয়নার দিকে ওর ঝোঁক নেই রে। জানিস তো, বাবুর (কুনালের) অ্যাপার্টমেন্টে একবার চোর এসে কত জিনিস নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে প্যামের বিয়ের সময়কার মস্ত বড় জড়োয়ার দুলও ছিল। ওর ঠাকুমা, না দিদিমা, কার দেওয়া গয়না। বাবুর খুব খারাপ লেগেছিল। প্যামকে বলেছিল– দেখি, নিউইয়র্ক যদি ওই ধরনের জুয়েলারি কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্যাম রাজি হয়নি। বলেছিল, টিভি, ক্যামেরা, মিউজিক সিসটেম সব তো আবার কিনতে হবে। আমার দুলের চেয়ে ও জিনিসগুলো বেশি দরকারি। নিজে তো আর গয়না কিনলোই না। আমি কলকাতা থেকে জড়োয়ার দুল কিনে দিতে চেয়েছিলাম। সে ও রাজি হল না।”

বিরতির সময় কুনাল প্যামকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীনরুমে ঢুকল। হেমন্ত মুখার্জি “কী রে বাবু, কেমন আছিস?” বলে কুনালকে জড়িয়ে ধরলেন। “তোর মা তোর জন্যে একটা প্যাকেট দিয়েছে” বলে একটা প্যাকেটও ধরিয়ে দিলেন।

সুচিত্রাদি সম্পর্কে প্যাম আর কুনালের একটা গল্প দিয়ে লেখা শেষ করি। তখন ওদের বিয়ে হয়নি। নিউইয়র্কে কুনালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কুনালের মা যে এমন বিখ্যাত মানুষ, সে বিষয়ে প্যামের তেমন ধারণা ছিল না। কুনাল নিজে থেকে অত কিছু বলেওনি। একবার হেমন্ত মুখার্জি নিউইয়র্কে প্রোগ্রাম করতে এসেছিলেন। প্যাম “হেমন্ত্ কুমার”-এর ভক্ত। কুনালের সঙ্গে প্রোগ্রাম দেখতে গেছে। সেখানে কয়েকবার ঘোষণা করা হল। হেমন্ত মুখার্জি কুনাল মিত্রকে গ্রীনরুমে দেখা করতে বলছেন। বিরতির সময় কুনাল প্যামকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীনরুমে ঢুকল। হেমন্ত মুখার্জি “কী রে বাবু, কেমন আছিস?” বলে কুনালকে জড়িয়ে ধরলেন। “তোর মা তোর জন্যে একটা প্যাকেট দিয়েছে” বলে একটা প্যাকেটও ধরিয়ে দিলেন।

কুনালের ভাষায় প্যাম সেদিন থেকে আমার মর্ম বুঝল। “হেমন্ত কুমার”-এর জন্য আমার স্টেটাস বেড়ে গেল। তিনি আবার আমার মা’র দেওয়া জিনিসও বয়ে নিয়ে এসেছেন। তবেই বোঝ ব্যাপারটা।

একসময় সুচিত্রাদির অসুস্থতার কারণে এদেশে আসা বন্ধ হয়ে গেল। কুনালরাই যেত। আমার সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল ওঁর গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে। ওঁর আঁকা ছবি আর বই দিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম– “‘দহন’ সিনেমায় ঋতুপর্ণ তোমার ভয়েস কেন রাখল না?” সুচিত্রাদি বললেন – “কে জানে? কেন আমার গলাটাই কাটা গেল!”

সুচিত্রাদির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মেরীল্যান্ডে কুনালের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। ইন্টারনেটে তাঁর মহাসমারোহে শেষযাত্রার ছবি দেখেছিলাম।

এই সেপ্টেম্বরে সুচিত্রাদির জন্মের একশো বছর পূর্ণ হল। বিহারের এক ছোট্ট স্টেশনের নাম ছিল বোধহয় গোরঝান্ডি। চলন্ত ট্রেন থামানোর পরে ট্রেনের কামরাতেই জন্মেছিলেন। নিজেই বলতেন – “সারাজীবন ট্রেনের মতোই ছুটে যাচ্ছি।”

আজ মনে হয় কী গতিময় ছিল তাঁর জীবন। এই খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, বেঁচে থাকাকালীন এক “ইন্সটিটিউশন” হয়ে ওঠা। জন্মগত সঙ্গীত প্রতিভা সত্ত্বেও সবই তাঁর একক অর্জন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনদেবতা। একলা পথে চলার চিরদিনের সঙ্গী।

দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।