(Television)

ছোটবেলাটা, হরেক বিষয় দেখে আর শুনে অবাক হওয়ার সময়। সেই সময় মায়ের কাছে শুনতাম, এমন এক যন্ত্র আছে, যাতে নাকি বিভিন্ন অনুষ্ঠান শোনার সঙ্গে সঙ্গে, তার চলমান ছবিও দেখা যায়। আমি হাঁ করে বলতাম, “তার মানে কেউ গান গাইলে, তাঁকে দেখতেও পাব?” মা বলত, “হ্যাঁ। পৃথিবীর অনেক দেশে তো আছে। আর অতদূরে যাওয়ার দরকার কী? আমাদের রাজধানী দিল্লিতেই তো কবে লোকের ঘরে ঘরে এসে গেছে এই জিনিস।” ইস্কুলে নিচের দিকের ক্লাসে পড়া-বয়স তখন। ফলে, কথাটা যে অবিশ্বাস্য ঠেকত, তা আজও বেশ মনে আছে। (Television)

আরও পড়ুন: এপারের গানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ: প্রথম পর্ব

কিছুদিন পর থেকেই কানে আসতে লাগল আমাদের এখানেও অল্পদিনের মধ্যেই এসে যাবে এই স্বপ্ন-যন্ত্র! ক্রমশ এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মাত্রা বাড়তে লাগল। সে এক শিহরণের সময়! অবশেষে, ১৯৭৫-এর ৯ অগস্ট, কলকাতায় আবির্ভাব ঘটল তার, ‘টেলিভিশন‘। লোকের মুখে মুখে ‘টিভি’। (Television)

কলকাতায় টিভির ঠিকঠাকভাবে আগমনের আগে, ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে একবার পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচারের চেষ্টা হয়েছিল। ওই সময়, ইডেন উদ্যানে চলছিল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচদিনের টেস্টম্যাচ। (Television)

এই ক্রিকেট ম্যাচকে সামনে রেখে, সম্প্রচার-ক্ষমতা আগেভাগে যাচাই করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন টিভি-কর্তৃপক্ষ। মনে পড়ে তখন মামারবাড়িতে গিয়েছি। যেখান থেকে কয়েক পা হাঁটলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। খবর এল, সেখানকার কোন ইউনিয়ন রুমে নাকি ক্রিকেট টেস্ট দেখার জন্যে এই ছবি-যন্ত্রটি আনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমাসির হাত ধরে ছুটলাম সেখানে। ভিড় উপচে পড়ছে ঘরে। সবাই হুমড়ি খেয়ে রয়েছে টিভির ওপর। (Television)

বালক হওয়ার সুবাদে পাঁচজনের বদান্যতায় সামনের সারিতে জায়গা হল। কিন্তু কোথায় কী! যন্ত্রের পর্দা বা স্ক্রিন জুড়ে যেন গিজগিজ করছে অসংখ্য ছোট ছোট পোকামাকড়। আর একঝাঁক ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো তীব্র আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন একঝলক ছবি আসছে, সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মুহূর্তেই যে কে সেই। কিছুক্ষণ পরে হতাশ হয়ে ফিরে আসা। এটাই ছিল আমার প্রথম টিভি-অভিজ্ঞতা। অবশ্য, কয়েকমাস পরে, আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে, মাঝেমাঝে একটুআধটু বেগড়বাঁই করা ছাড়া মসৃণ গতিতেই চলতে আরম্ভ করেছিল সেই স্বপ্ন-যন্ত্র। নিজের বাড়িতে তো দেখার সুযোগ নেই। তাই অন্য কারুর টেলিভিশন-শোভিত ডেরায় গিয়ে এর স্বাদ নিতাম। (Television)

“টেলিভিশনের বাংলা নাম কী হবে তাই নিয়েও কিছুদিন আলোচনা চলেছিল। কেউ কেউ বললেন, দেখানো-শোনানোয় সক্ষম যন্ত্রটির নাম হোক ‘চিত্রবাণী’। বোঝাই যাচ্ছে ‘আকাশবাণী’র প্রভাব। অবশেষে নাম ঠিক হল— ‘দূরদর্শন’।”

এর পর দ্রুত গতিতে টিভির সম্প্রচার-ক্ষমতা শক্তিশালী হতে লাগল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন বাড়িতে ঘটল টিভির আগমন। আমরা মফস্বলের লোক। থাকতাম একটা ছোট্টো নির্জন পাড়া উত্তর চন্দননগরের বুড়োশিবতলায়। সেখানে সেই সময় দুটো বা তিনটে বাড়িতে টিভি। বাড়ির ছাদে, এক ঠ্যাঙে অ্যান্টেনা, যার মাথার দুদিক দিয়ে ছোট থেকে বড় কয়েকটা শুঁড় বেরোনো। অনেকটা যেন ধাতব ফড়িংয়ের আকৃতি। ওই অঞ্চলে খুব হনুমানের উপদ্রব। অভিনব অবলম্বন পেয়ে হনুমান-শাবকদের সে কী দোল খাওয়া। রাস্তায় বেরোলে দেখতে দেখতে যেতাম কোন কোন বাড়ির মাথা অ্যান্টেনা-শোভিত। দেখে চাপা আফশোস তো হতই। ভাবতাম, কবে যে আমাদের বাড়িতে আসবে! বাবা বলেই দিয়েছিল, প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক উতরোতে পারলে, তবেই। (Television)

টেলিভিশনের বাংলা নাম কী হবে তাই নিয়েও কিছুদিন আলোচনা চলেছিল। কেউ কেউ বললেন, দেখানো-শোনানোয় সক্ষম যন্ত্রটির নাম হোক ‘চিত্রবাণী’। বোঝাই যাচ্ছে ‘আকাশবাণী’র প্রভাব। অবশেষে নাম ঠিক হল— ‘দূরদর্শন’। একইসঙ্গে কাব্যিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। তবে, শুরুর বেশ কয়েকবছর পরে সেই নাম চালু হয়েছিল। সম্প্রচার-কেন্দ্র রসা রোডস্থিত রাধা ফিল্ম স্টুডিয়ো। এককালের সিনেমা তৈরির কেন্দ্র হল দূরদর্শন-কেন্দ্র। (Television)

যদ্দূর মনে পড়ছে শুরুতে শনিবার হিন্দি আর রবিবার বাংলা ছবি দেখানো হত। অবশ্য মাঝে মাঝে উলটেও যেত। কতিপয় টিভিসমৃদ্ধ বাড়িতে পাড়ার বিরাট অংশ ভেঙে পড়ত। বাড়ির লোকদের অবস্থা কহতব্য নয়। তাদের নিজেদেরই প্রায় জায়গা হত না। কিন্তু, লোকজন সেইভাবে বিরক্ত হতেন না। গোটা ব্যাপারটা যেন উৎসবের চেহারা নিত। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের এক মজাদার গল্পে শনি-রবির চলচ্চিত্রময় টিভি-সন্ধ্যায় দর্শকে ঠাসা গেরস্ত বাড়ির পরিবেশ সুন্দরভাবে উঠে এসেছিল। যেখানে বাড়ির কর্তা বাইরে থেকে এসে পাড়ার রকে বসে রাত সাড়ে ন’টা অবধি কাটিয়ে তবে বাড়ি ঢুকছেন। একটা কথা বলি, আমাদের বাড়ির টিভিতে প্রথম বাংলা ছবি ছিল ‘অপুর সংসার’। (Television)

“জয়ন্ত চৌধুরী নিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের সাক্ষাৎকার। যেখানে বয়সে আক্রান্ত কিংবদন্তি শিল্পী অল্প করে শুনিয়েছিলেন— ‘আমি কান পেতে রই…’ ও ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে…’।”

তখন সারাদিনে শুধুমাত্র সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে রাত সাড়ে ন’টা অবধি টেলিভিশন জেগে উঠত। ফলে, টিভি মানে সন্ধেবেলা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি, এই নিয়ে অভিভাবকদের চিন্তা ও আলোচনার একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। সবমিলিয়ে বলা যায়, আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের সামাজিক জীবনযাত্রার ধরণকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল এই ছবি-যন্ত্র। আর হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন দেখানোর চল তখনই শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে, হিন্দি ও বাংলা সিনেমার গানের অনুষ্ঠান, যথাক্রমে ‘চিত্রহার’ ও ‘চিত্রমালা’-র আগে এক ঝাঁক বিজ্ঞাপন। ঠিক একইরকম হত সিনেমার আগে। তবে যা মনে পড়ে, মাঝখানে ব্রেক-ট্রেক বলে কিছু ছিল না। সিনেমায় ব্রেক মানে দু’বার― ‘সংবাদ’ আর ‘NEWS’-এর সময়। যথাক্রমে সন্ধে সাতটা ও রাত ৯-২০-তে। (Television)

টিভির ‘সংবাদ’-এর কল্যাণেই তো রেডিয়ো-কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, ছন্দা সেনদের টিভির পর্দায় খবর পড়তে দেখা। আজকের ‘চিরঞ্জিত’ তো সেই সময় দীপক চক্রবর্তী হিসেবে টিভির সংবাদপাঠক। খবর পড়তেন দেবরাজ রায়ও। আরও অনেকে ছিলেন। বেশ মনে পড়ে, সেই সময়ের নিরিখে আধুনিক হেয়ারস্টাইল সমৃদ্ধ কমলিকা ভট্টাচার্য, সংবাদ পাঠিকা হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজি সংবাদপাঠক হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন এন বিশ্বনাথন। ঘোষণায় দু’জন অচিরেই পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন― চৈতালী দাশগুপ্ত ও শাশ্বতী গুহ ঠাকুরতা। (Television)

বাংলা গানের বেশিরভাগ স্বনামধন্যই সেই সাতের শেষ ও আটের দশকের গোড়ায় জীবিত। কেউ কেউ রীতিমতো গাইছেনও। এঁদের প্রায় প্রত্যেককে নিয়েই সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান হত দূরদর্শনে— ‘কথায় ও সুরে’। ছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে একই রকম অনুষ্ঠান— ‘ক্লোজ আপ’। জয়ন্ত চৌধুরী নিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের সাক্ষাৎকার। যেখানে বয়সে আক্রান্ত কিংবদন্তি শিল্পী অল্প করে শুনিয়েছিলেন— ‘আমি কান পেতে রই…’ ও ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে…’। (Television)

“ওই অনুষ্ঠানেই রবীনবাবু বলেছিলেন, ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিতে ‘চরণদাস’ চরিত্রের শুটিংয়ের সময়, তাঁর মুখে থাকা ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়…’, সত্যজিৎ রায় প্রথমে তাঁকেই গাইতে বলেছিলেন।”

এককালের সুদর্শন নায়ক-গায়ক রবীন মজুমদারও এসেছিলেন টিভিতে। সে কী ভয়াবহ জরায় জর্জর চেহারা তখন তাঁর! সঙ্গে বোন আবৃত্তিকার গৌরী ঘোষ। তাঁর গানগুলো যখন বাজানো হচ্ছে, তখন ক্লোজ আপে ধরা পড়া রবীন মজুমদারের চোখের সেই চাহনি আজও ভুলতে পারিনি। যেন এক সময়ের অন্বেষণে উতলা। ওই অনুষ্ঠানেই রবীনবাবু বলেছিলেন, ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিতে ‘চরণদাস’ চরিত্রের শুটিংয়ের সময়, তাঁর মুখে থাকা ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়…’, সত্যজিৎ রায় প্রথমে তাঁকেই গাইতে বলেছিলেন। তিনি রাজি হননি শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে। তখন গাইলেন অমর পাল। রবীনবাবুর কথা থেকেই জানা গেল, টিভিতেই হওয়া ‘আচার্য্য’ নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে সত্যজিৎ রায় নির্বাচন করেছিলেন তাঁকে। এই নাটকটিও দেখেছি সেইসময়। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় হয়েছিল। (Television)

মনে পড়ছে, একটি অনুষ্ঠানে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবীকে প্রশ্ন করা হল, (কে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন মনে নেই) শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও অহীন্দ্র চৌধুরী, দুই অবিস্মরণীয় ‘সাজাহান’ এর সঙ্গেই তিনি ‘জাহানারা’ চরিত্রে রূপদান করেছেন। দু’ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার তফাৎ কী রকম? দু’হাত কপালে ঠেকিয়ে সরযূবালার উত্তর ছিল, “ওরা দু’জনেই আমার প্রণম্য। ওঁদের কথা আমি কী বলব। তাছাড়া আমি তো অতশত বুঝি না বাবা। তবে একটা কথাই মনে হয়, বড়বাবুর (শিশির ভাদুড়ী) ‘সাজাহান’ ছিল ‘সম্রাট সাজাহান’ আর অহীনবাবা (অহীন্দ্র চৌধুরী) ছিলেন ‘পিতা সাজাহান’।”

টিভির এসব অনুষ্ঠান কি ভোলবার! সেই সাদা-কালোর যুগে অনুষ্ঠানগুলোর বর্ণময়তা ছিল অসামান্য। (Television)

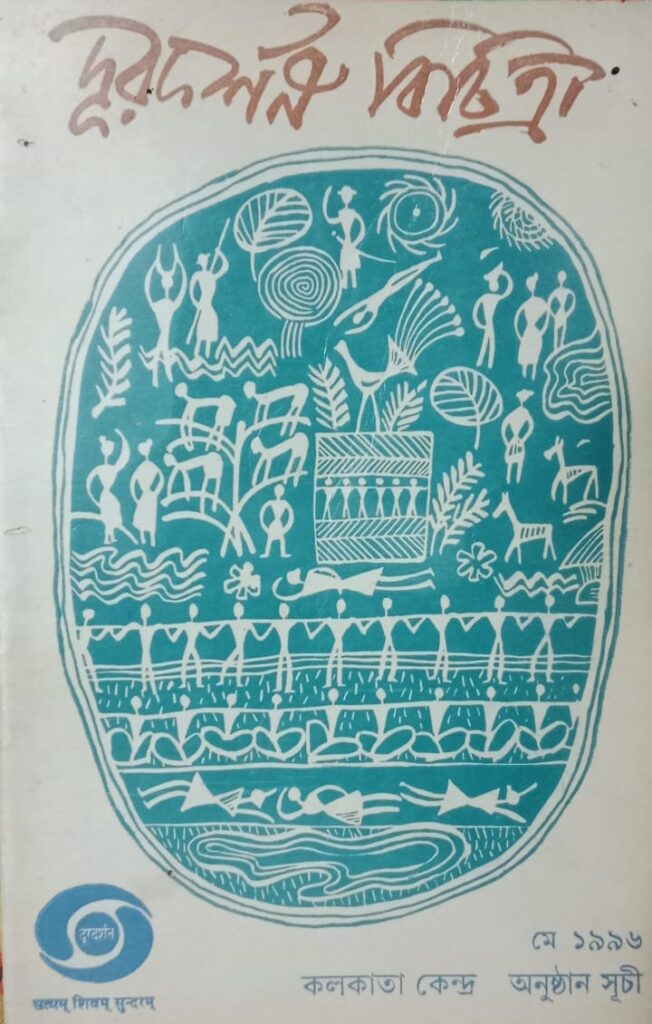

দূরদর্শন কেন্দ্রে সম্ভবত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল আগাম অনুষ্ঠানসূচিসম্বলিত পুস্তিকা— ‘দূরদর্শন বিচিত্রা’। সম্পাদক— পঙ্কজ সাহা। যুগ্ম প্রকাশক— ‘দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা’ ও ‘রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বিকাশ নিগম’।

অনেক পরের একটা বিষয় মনে এল। দূরদর্শন কেন্দ্রে সম্ভবত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বেশ কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল আগাম অনুষ্ঠানসূচিসম্বলিত পুস্তিকা— ‘দূরদর্শন বিচিত্রা’। সম্পাদক— পঙ্কজ সাহা। যুগ্ম প্রকাশক— ‘দূরদর্শন কেন্দ্র, কলকাতা’ ও ‘রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বিকাশ নিগম’। কত দিন এটি প্রকাশিত হয়েছিল, মনে নেই। প্রতি মাসেই বেরত। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি থাকত। ‘কেন্দ্র অধিকর্তার দপ্তর থেকে’, ‘সম্পাদকীয়র পরিবর্তে’ ইত্যাদি শিরোনামে নির্দিষ্ট বার্তা থাকত সব সংখ্যাতেই। (Television)

আর প্রতি সংখ্যাতেই ‘রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র বিকাশ নিগম’ শিরোনামে একই বয়ানে প্রকাশিত হত প্রতিবেদন। ছবি থাকত মাঝে মাঝে। কোনও সংখ্যায় কিছু রচনা ছাপা হত। যেমন, মার্চ ১৯৯৬ সংখ্যায় তখনকার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পি এ সাংমা সেই মাসে শান্তিনিকেতন সম্প্রচার কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা ‘শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামে স্বপন মজুমদারের অনুবাদে ছাপা হয়েছিল। একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, কবি অরুণ মিত্র-র ‘এমনি করে চলা’ নামে একটি ছোট্টো কবিতা। (Television)

আরও পড়ুন: এপারের গানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ: দ্বিতীয় পর্ব

কত স্মৃতি আর বলা যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকার, যেখানে মাঝেমাঝেই হেমন্তর সঙ্গে গেয়ে উঠছিলেন সুগায়ক শুভেন্দু। কী করে ভুলব, অনল চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, সন্ধ্যা সেন (বিশিষ্ট সঙ্গীত-আলোচক) পরিবৃত হয়ে সলিল চৌধুরীর নিজকণ্ঠে গান ও কথায় ভরা সেই অনুষ্ঠান! এছাড়া, ইংরেজিতে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার বা ঐ ইংরেজিতেই নাট্যগুরু শম্ভু মিত্রের সঙ্গে নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্করের কথোপকথন, এসব তো একেকটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান বলা যায়! শম্ভু মিত্রর অভিনয় তো দেখাও টিভিতে ‘ডাকঘর’-এর কল্যাণেই। ‘ঠাকুর্দা’ চরিত্রে ছিলেন তিনি। আর, মনোমোহন থিয়েটার ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে বিধায়ক ভট্টাচার্যর ‘সরীসৃপ’ নাটকে টিভির পর্দাজুড়ে তৃপ্তি মিত্র-র সেই অসামান্য অভিনয়ও কি ভোলার? এরকম আরও কত কী আছড়ে পড়ছে মনে। (Television)

একটি অভিনব অনুষ্ঠানের স্মৃতি মাথায় হঠাৎ হানা দিল। যাতে স্টুডিওতে বসে শম্ভু মিত্র অভিনয় নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। সামনে বসেছিলেন নাট্যজগতের কয়েকজন। তার মধ্যে একমাত্র স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের কথাই মনে আছে। আর হ্যাঁ, ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। যাঁর উদ্যোগ ও প্রযোজনাতেই এমন একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান টেলিভিশনে হতে পেরেছিল। সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা! অভিনয় নিয়ে শম্ভু মিত্রের প্রত্যেকটি কথা যে কোন গভীর অনুভূতিময় বোধের স্তর থেকে উঠে এসেছিল, তার আঁচ আজও হৃদয়ে ধরা আছে। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কথাগুলো মনে নেই। থাকলে খুবই ভাল হত। এ অনুষ্ঠানের পুনঃসম্প্রচার আর একেবারেই হয় না। (Television)

“আমাদের বাড়িতে টিভি আসার দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে― ১৯৮০ সালের ৩ আগস্ট। এর কিছুদিন আগেই মহানায়ক উত্তমকুমার প্রয়াত হয়েছিলেন (২৪ জুলাই, ১৯৮০)। ফলে, উত্তম-স্মরণ আর উত্তম-ছবিতে তখন ভরে উঠেছিল টেলিভিশন।”

একটা বিষয় মনে পড়ছে, এ জগতে কোনওকিছুর ব্যাপারে যে এককথায় সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, সবটাই পরিবর্তনশীল― এটা এক অভিনব উপায়ে অভিনয়কে কেন্দ্র করে সেদিন বুঝিয়েছিলেন নাট্যগুরু। প্রথমে তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি বা Expression দেওয়ার সময় মুখের কোন অংশকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় করে তুলতে হয়? স্বাভাবিকভাবেই উত্তর এল― ‘চোখ’। এবার তিনি প্রায় খানদশেক বিভিন্ন বয়সী মানুষের মুখের ছবি সবার সামনে তুলে ধরলেন, যাঁদের প্রত্যেকের নাক থেকে মুখের নিচ অবধি ঢেকে দেওয়া। শুধু কপাল আর চোখ উন্মুক্ত। ছবিগুলো ভেসে উঠল স্ক্রিন জুড়ে। শম্ভুবাবু বললেন, ছবির প্রত্যেকের চোখ দেখে বলতে হবে, তাদের মনের ভাবটি কেমন প্রকাশ পাচ্ছে? একে একে সবাই চোখের ধরনগুলি দেখে, আনন্দ, দুঃখ, উল্লাস, বিষাদ, হতভম্ব ইত্যাদি নানারকম বললেন। (Television)

আর হ্যাঁ, প্রত্যেকটি ছিল বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর নারী-পুরুষের বাস্তবজীবনের ফটোগ্রাফ। অভিনয়-মুহূর্তের নয়। সবার বলা হয়ে গেলে, প্রত্যেকটি ছবির আবরণ সরিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল প্রত্যেকেই হাসছেন! কী অসামান্য বোকা বনে যাওয়া! এবার শম্ভুবাবু বললেন, তাহলে চোখ তো Expression-এর ব্যাপারে শেষকথা বলল না? তার মানে, কিছু ধরে নিয়ে চললে হবে না। জীবনের এই দোলাচলের মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে। তা সে অভিনয় বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন। সেদিন সত্যিই মনের ওপর যে এক নতুন আলো পড়েছিল, তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। (Television)

আমাদের বাড়িতে টিভি আসার দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে― ১৯৮০ সালের ৩ আগস্ট। এর কিছুদিন আগেই মহানায়ক উত্তমকুমার প্রয়াত হয়েছিলেন (২৪ জুলাই, ১৯৮০)। ফলে, উত্তম-স্মরণ আর উত্তম-ছবিতে তখন ভরে উঠেছিল টেলিভিশন। তাঁর শবযাত্রার সরাসরি সম্প্রচার হয়েছিল। মাঝে মাঝেই তা দেখানো হত। মনে আছে, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে টিভিতে একদিন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, শবযাত্রায় তিনি রয়েছেন লরিতে। অগুনতি মানুষের মধ্যে একজন হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, ‘গুরু চলে গেল? এ বার আমরা কাকে দেখতে হলে যাব?’ শুভেন্দু নিরুত্তর। (Television)

‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ অনুষ্ঠান এখনও হয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে। এই অনুষ্ঠানেই একবার শিবরাম চক্রবর্তী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন শৈল চক্রবর্তী। যাঁর অলঙ্করণ ছাড়া অধিকাংশ শিব্রাম-রচনা বেমানান। মনে আছে, শৈলবাবু কিছু হাসি-মজার কথা বলতে অনুরোধ করায় একটি দু-লাইনের ছড়া বলেছিলেন শিবরাম। তা মনেও নেই এবং অভিনবও কিছু নয়। কিন্তু পরেরটাই আসল। শৈল চক্রবর্তী ছড়া শুনে বললেন, ‘হয়ে গেল? মাত্র দু-লাইন?’ শিবরামসুলভ উত্তর, ‘সে কী! দু-লাইন কম হল? দু-লাইন দিয়ে একটা গোটা ট্রেন চলে যাচ্ছে। আর আপনি বলছেন দু-লাইন কম!’ (Television)

“পঙ্কজ সাহা চিঠিপত্রের জবাব দেওয়ার অনুষ্ঠান ‘দর্শকের দরবারে’-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পরে যার দায়িত্ব নেন বিভাস চক্রবর্তী।”

এরকমই আর একদিন এক অসামান্য সমাবেশ ঘটেছিল এই অনুষ্ঠানে। ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী, গোপাল হালদার ও বনফুল। শেষের জন একমাত্র বসেছিলেন ইজিচেয়ারে। সেদিন একটি স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছিলেন বনফুল। সাহিত্য আলোচনা, রসিকতা, গল্পগুজবে জমে উঠেছিল অনুষ্ঠান। মনে আছে, গম্ভীরমুখে মজা করে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, এককালে ‘অপরাজিতা দেবী’ নামে একজন ভাল লিখতেন। এটি আসলে ওখানে উপস্থিত রাধারাণী দেবীর ছদ্মনাম। (Television)

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অজস্র অনুষ্ঠানের কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। হেন শিক্ষাবিদ, সংগীতশিল্পী, সমালোচক নেই যাঁরা কবিকে নিয়ে সেই সাদা-কালোর যুগে অনুষ্ঠান করেননি। যেমন একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউরা, যাঁদের মধ্যে মনে পড়ছে অমিয়া ঠাকুর, অমিতা ঠাকুর, মেনকা ঠাকুরের কথা। তবে ছিলেন আরও কয়েকজন। এছাড়া, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান নিয়েও অনেক অনুষ্ঠান হত। যাতে দেখেছি দিলীপকুমার রায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, আঙুরবালা দেবী, সুপ্রভা সরকার, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেক প্রথিতযশাকে।

আর শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকপালেদের ঢল তো ছিলই শুরু থেকে। (Television)

সংগীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে নিয়ে ‘কথায় ও সুরে’-র সেই অনবদ্য অনুষ্ঠানটির কথা কি একটুও ভুলতে পেরেছি? যেখানে বৈচিত্র্যময় সংগীত-সাম্রাজ্যের এই নৃপতি, তাঁর অফুরন্ত সুর-ভাণ্ডারের ঝলক দেখিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল তাঁর নিজের সুরে, অভিনব ভঙ্গিতে গাওয়া সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এর অনেকগুলো ছড়া। সে এক বর্ণনাতীত অভিজ্ঞতা! (Television)

“মনে পড়ছে, ১৯৭৮-এর লীগের খেলায় মোহনবাগানের শ্যাম থাপার সেই ঐতিহাসিক ব্যাকভলি ইস্টবেঙ্গলের গোলে ঢুকতেই, এক মোহন-পাগল বন্ধু কীভাবে আনন্দের উন্মাদনায় দাদাস্থানীয় এক ইস্টবেঙ্গলীর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়েছিল।”

পঙ্কজ সাহা চিঠিপত্রের জবাব দেওয়ার অনুষ্ঠান ‘দর্শকের দরবারে’-কে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পরে যার দায়িত্ব নেন বিভাস চক্রবর্তী। এছাড়া, পঙ্কজবাবু পরিচালিত ‘নববর্ষের বৈঠক’ স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সম্ভবত ১৯৮২ সাল থেকে, নববর্ষের সকালে বৈঠক শুরু হয়। বছর বছর অসামান্য ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছে এই অনুষ্ঠানে। বৈঠকী গানে বিখ্যাত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বহুবার এসেছেন। শুরুর দিকে একবার নববর্ষের বৈঠক জমিয়ে দিয়েছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী জগন্ময় মিত্র। (Television)

ছোটদের অনুষ্ঠান ‘হরেকরকমবা’ বা ‘চিচিং ফাঁক’ -এর কথা ভুললেই বা চলবে কী করে? এসব অনুষ্ঠানেই তো আঁকা আর গান শেখাতেন যথাক্রমে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটদের উপযোগী করে তাঁদের সেই শেখানোর পদ্ধতি, কোনওদিন ভুলব না। পরবর্তীকালে, দুজনকেই বলেছিলাম সেই কথা। দুজনেরই বক্তব্য ছিল, কাজটা খুব শক্ত ছিল। কারণ, শিক্ষার্থী ছিল ছোটরা। তাই কাজটা করার আগে, তার উপস্থাপন পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে হয়েছিল। (Television)

এবার খেলার কথা। এই একটি বিষয় ঘিরেই পাহাড়প্রমাণ টিভি-স্মৃতি। ১৯৭৭-এ ফুটবল সম্রাট পেলের কলকাতায় খেলা (সৌভাগ্যক্রমে বাবার সঙ্গে মাঠে ছিলাম), ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে স্পেনকে হারিয়ে ভাস্করণের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দলের সোনাজয়, ১৯৮৩-তে ভারতের প্রথম ক্রিকেট-বিশ্বকাপ জয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ, ফুটবল বিশ্বকাপ, ক্রিকেট টেস্টম্যাচ, ১৯৮২-র দিল্লি এশিয়াড, উইম্বলডন টেনিস— কত আর বলা যায়? আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ঘিরে মাঠের মতো টিভির সামনেও দু’দলের সমর্থকদের একইরকম বাদানুবাদ। মনে পড়ছে, ১৯৭৮-এর লীগের খেলায় মোহনবাগানের শ্যাম থাপার সেই ঐতিহাসিক ব্যাকভলি ইস্টবেঙ্গলের গোলে ঢুকতেই, এক মোহন-পাগল বন্ধু কীভাবে আনন্দের উন্মাদনায় দাদাস্থানীয় এক ইস্টবেঙ্গলীর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়েছিল। পাড়ার একজনের বাড়িতে আমরা দল বেঁধে জড়ো হয়েছিলাম। হুজ্জুতিতে টিভি ভাঙে আর কী! (Television)

আরও পড়ুন: শতবর্ষে সংগীত জুটি গৌরীপ্রসন্ন-নচিকেতা

এ বছর, ৯ আগস্ট টেলিভিশনের বয়স হয়ে গেল ৫০। শুরু থেকে প্রত্যেক বছর এই জন্মদিন উদ্যাপিত হয়েছে আকর্ষণীয় ভাবে। যতটা মনে পড়ছে, সম্ভবত ১৯৮২-র ৯ আগস্ট, এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন নির্মলা মিশ্র, উৎপলেন্দু চৌধুরী, অরিন্দম গাঙ্গুলি, অমৃক সিং অরোরা। আর সঞ্চালনায় ছিলেন অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়। (Television)

সদ্য পঞ্চাশে পৌঁছনো টেলিভিশনের সাদা-কালো (প্রধানত) সময়ের কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি নিয়ে এতক্ষণ চলাফেরা করতে করতে, মনে ধাক্কা দিচ্ছে একটাই কথা― ‘রূপকথা-শোনা সন্ধেবেলাগুলো/ সংসার থেকে গেল চলে, আমাদের স্মৃতি/ আর নিভে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।’ (Television)

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।