অনেকদিন ধরে পার্থ বলে যাচ্ছে এবার কনফারেন্স নিউজিল্যান্ডের (New Zealand) ক্রাইস্টচার্চ শহরে। এবার কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে।

প্রতিবারের মতো এবারও আমার বেড়ানো শুরু হল পড়ার টেবিলে পৃথিবীর মানচিত্র পেতে তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, প্রাথমিকভাবে দেশটাকে চেনা। তারপরের পর্ব নানা ওয়েবসাইট ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করা। তারপর ঠিক করা কোথায় কোথায় যাব, কীভাবে যাব, কোথায় থাকব ইত্যাদি।

আগে বুঝতাম না, এখন বুঝি, পৃথিবীর মানচিত্র আঁকে সেই দেশের cartographer যে দেশ রাজ্য বিস্তার করে। তাই তো সেই দেশ, হোক না সে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ, সে থাকে মানচিত্রের মাঝখানে আর তাকে ঘিরে সারা পৃথিবী। গল্পে পড়েছি শ্যামদেশে আঁকা পৃথিবীর মানচিত্র সেইরকমই ছিল। পরে ব্রিটিশ সরকার 0° longitude-কে নিজের দেশের মাঝ বরাবর Greenwich দিয়ে দেখিয়েছে।

যে মানচিত্র দেখে আমাদের অভ্যাস, সেখানে এই নিউজিল্যান্ড (New Zealand) দেশটা দেখতে লাগে একরত্তি। কিন্তু খুব ছোট নয় এই দেশ। এখানে সবকিছুর খুব সহজ নামকরণ। দুটো বড় বড় দ্বীপ আর অনেকগুলো ছোট দ্বীপ নিয়ে তৈরি এই দেশ। বড় দ্বীপদুটির নাম: North Island আর South Island.

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে কনফারেন্স, South Island-এর Christchurch শহরে। আমাদের যখন শীতকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে যখন যাব তখন সেখানে বসন্তকাল।

ভারত থেকে সোজাসুজি কোনও উড়ান নেই। তাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হয়ে নিউজিল্যান্ড যাব আমরা।

কলকাতা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান দিল্লি হয়ে সোজা সিডনি। পৌঁছে গেলাম ভিনদেশে। অস্ট্রেলিয়ার লোকজন খুব লম্বা। আমরা তাদের কাঁধ অবধি পৌঁছব না। পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা–বুড়ো সকলের পরনে টিশার্ট আর শর্টস্। এয়ারপোর্টে দেখি বাবা মায়ের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চারা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোনও দেশে এত বাচ্চা পাবলিক প্লেসে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একজন বাবা দেখলাম ছোটটাকে বুকে বেঁধে নিয়েছেন, বড়টাকে তার পছন্দের একটা হাঁস আকারের স্যুটকেসে বসিয়েছেন। এক হাতে নিজের স্যুটকেস, অন্য হাতে দড়িবাঁধা হাঁস স্যুটকেস টেনে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে গেলেন। ওদের দেখে প্রথমেই মনটা ভালো হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, একটা বাচ্চাও বায়না, চেঁচামেচি— কিছু করছে না, হাসিমুখে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেনে শহরে যাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম দিন ট্যাক্সি করে রাস্তা দেখতে দেখতে গেলাম। St. Leonard স্টেশন থেকে দু’পা হেঁটে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছিলাম। পার্থর মাসতুতো বোনের বাড়ি। বিশেষ কারণে ওকে USA যেতে হয়েছে। ওর স্বামীকেও কর্মসূত্রে অন্য শহরে চলে যেতে হবে। আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে, লোকাল গাইডের মতো সবকিছু বুঝিয়ে, বাড়ির চাবি দিয়ে, ওকে চলে যেতে হল। আমরা নিউজিল্যান্ড থেকে ফেরার সময় এক রাত থেকে চাবি টেবিলে রেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে যাব।

দুদিন সিডনি ঘুরে দেখলাম। ওখানে Darling Harbour-এ Sea Life Aquarium সত্যি দ্রষ্টব্য। এক জায়গায় কিছু সামুদ্রিক প্রাণী রাখা আছে, তাদের ছোঁয়া যায়। একটা Sea Cucumber স্পর্শ করলাম, কেমন খসখসে তার গা। এক জায়গায় একটা আদ্যন্ত কাচের তৈরি টানেল সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যায়। কাচের টানেলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি আর চারপাশ দিয়ে, পায়ের তলা দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে নানা রঙের সামুদ্রিক মাছ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে— কোনটা হলুদের ওপর নীল ডোরাকাটা, কোনটা নীল মুখ সবুজ শরীর। একটা Blue Tang মাছ দেখলাম, Finding Dory-র নীল ডোরি। হঠাৎ দেখি মাথার ওপর দিয়ে বেশ বড় একটা হাঙর চলে গেল। আমার মেয়ে ভয়ে অস্থির, যদি কাচ ভেঙে ঢুকে হাঙর আমাদের কামড়ে দেয়! বেশি হলিউডি সিনেমা দেখার ফল!

ওখানে জাপানি টুরিস্ট এবং জাপানি খাবারের ছড়াছড়ি। সিডনি শহরের মধ্যে এমন একটা দিলখোলা ভাব আছে, মনে হল যদি কখনও দেশ ছেড়ে অন্য কোনও দেশে চলে যেতে হয়, তাহলে এখানেই যাব। লোকজন অসম্ভব কাজ করে, সেই সঙ্গে মুখে হাসি লেগেই আছে।

সিডনি থেকে ওয়েলিংটন উড়ানে সময় লাগে প্রায় সোয়া তিন ঘণ্টা। নর্থ আইল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এই ছোট্ট শহর হল এই দেশের রাজধানী। নর্থ আইল্যান্ডে আরও বড় বড় শহর আছে, কিন্তু সেখানে আমরা যাব না। নিউজিল্যান্ডের প্লেনে ওঠার আগে ভালো করে জুতোর শুকতলা পরিষ্কার করতে হয়েছে। অন্য দেশের লোকের পদধূলি ওরা গ্রহণ করতে নারাজ। প্লেনে যা কিছু খেতে পারব না, সবটুকু ফেলে দিতে হবে, না হলে বিরাট খেসারত দিতে হবে। বাইরের কোনও জৈব কিছুই ওই দেশে প্রবেশ নিষেধ, তা সে ফুল-ফল হোক বা অন্য দেশের মাটি।

প্লেন যখন দেশটার কাছাকাছি এসেছে, জানলা দিয়ে দেখি অপূর্ব দৃশ্য— সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট পাহাড় জলের ওপর জেগে আছে, ঢেউয়ের সাদা সাদা ফেনা সেগুলোকে বারবার ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সুনীল সাগরে অসংখ্য নৌকা। আরেকটু নেমে এলাম আর শুরু হল হাওয়া। প্লেনটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নামছে, প্লেনের ডানার সব ফ্ল্যাপ খুলে গেছে, হাওয়ার গোঁ গোঁ আওয়াজ। সমুদ্রের ধারেই এয়ারপোর্টের রানওয়ে। ভয় লাগছিল সবশুদ্ধু সমুদ্রে গিয়ে না পড়ি! পাইলটের এলেম আছে, টুক করে প্লেন নামিয়ে দিলেন। সিডনিতে কিছু পরিচিত এয়ারলাইন্সের প্লেন দেখেছিলাম, এখানে সবটাই অচেনা। ল্যাজে লালের ওপর সাদা দিয়ে আঁকা ক্যাঙ্গারু নিয়ে Qantas আর সাদার ওপর কালো দিয়ে আঁকা দুটি unfurling silver fern frond বা কোরু নিয়ে Air New Zealand-এর প্লেন পরপর দাঁড়িয়ে আছে। এই Silver Fern এখানকার জাতীয় symbol. এখানকার আদিবাসীদের বলা হয় মাওরি, এবং এই symbol তারা নানাভাবে ব্যবহার করে।

এই শহরের প্রধান আকর্ষণ হল সমুদ্রের ধারে হাঁটা আর Te Papa Tongerewa মিউজিয়াম। এখানে বালুকাবেলা নেই, সাগরতট কুচি কুচি পাথরে ভর্তি। কাচের মত পরিষ্কার জল, সূর্যালোকে তলদেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে লোকজন হালকা পোশাক পরেছে, আর আমরা গরমজামা চাপিয়ে ঘুরছি। বড় বড় ঘাস ছাড়া সমুদ্রের কাছাকাছি বড় গাছ কিছুই নেই। থাকবে কী করে? যা তীব্র হাওয়া, মনে হয় এক্ষুণি পড়ে যাব। বাড়ির আড়াল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মিউজিয়াম।

মিউজিয়াম থেকে প্রধানত দেশের জীববৈচিত্র্য ও আদিবাসীদের সম্বন্ধে জানা যায়। আট কোটি বছর ধরে নিউজিল্যান্ড পৃথিবীর অন্যান্য স্থলভূমি থেকে অনেক দূরে ছিল। এখানকার প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আটশো বছর আগে পর্যন্ত কোনও স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এই দ্বীপপুঞ্জে ছিল না। মেরুদণ্ডী প্রাণী বলতে নানা প্রজাতির মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিদের বাস ছিল এখানে। কোনও হিংস্র জন্তু ছিল না বলে এখানকার পশু-পাখি ভয় পেতে জানত না। মানুষের পদার্পণ ঘটল যখন আদিবাসী মাওরিরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশিয়া থেকে সমুদ্রগামী ক্যানো চড়ে এসে আস্তানা গেড়ে বসল। মোয়া নামে এক বৃহদাকার পাখি ছিল, উড়তে পারত না, শিকারীদের বর্শা এড়িয়ে পালাতে হবে বুঝত না। শিকার হতে হতে সেই পাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। তেমনই বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি লুপ্ত হয়েছে নিউজিল্যান্ড থেকে।

তে পাপা মিউজিয়ামে মাওরি সভ্যতার অনেক নিদর্শন রাখা আছে। ওঁদের বাসস্থান, ওঁদের ব্যবহৃত নৌকা যেটায় চেপে ওঁরা সাগরপাড়ি দিতেন, সে সব সযত্নে রক্ষিত আছে।

মাওরিদের পর প্রথম ইউরোপীয় যিনি এই দেশ দেখেন তিনি হলেন ওলন্দাজ ভূপর্যটক আবেল টাসমান। দক্ষিণ মহাদেশের খোঁজে বেরিয়ে টাসমান সাউথ আইল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মাওরিদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাঁর দলের লোক নিহত হয়। তিনি এই দেশের মাটিতে পা রাখেননি।

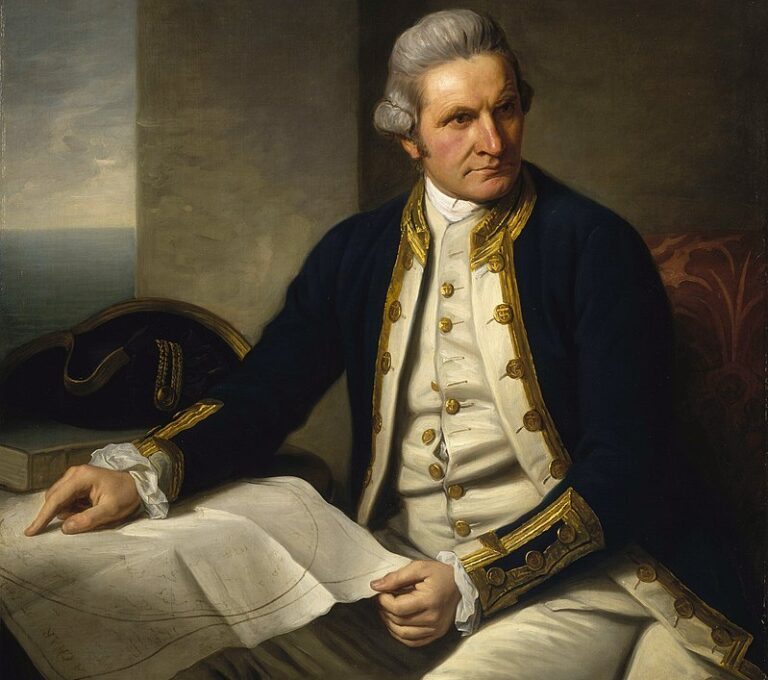

এরপর ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জেমস কুককে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই দক্ষিণ মহাদেশকে খুঁজে বের করার। তাহিতি থেকে জাহাজে করে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সেটা ১৭৬৯ সাল, তাঁর কেবিন বয় Young Nick প্রথম ডাঙা দেখতে পায়। তার নাম অনুসারে জায়গাটির নাম Young Nick’s Head রাখা হয়।

ক্যাপ্টেন কুক জাহাজ নিয়ে দ্বীপগুলোর চারপাশে ঘুরে নিউজিল্যান্ডের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

১৮৪০ সালের আগে যে ইউরোপীয়রা এখানে আসতেন তারা মূলত তিমি ও সীল শিকারের উদ্দেশ্যে আসতেন। আর আসতেন মিশনারিরা। মাওরিরা এদের বলতেন পাকেহা। মাওরি ও পাকেহাদের মধ্যে একটা লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। মাওরিদের আন্তঃউপজাতিক যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের যোগান দিয়ে ও নানারকম রোগভোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে এই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা মাওরি জনসংখ্যা অনেকটাই কমিয়ে আনে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে।

এক সময় নিউজিল্যান্ড ছিল জঙ্গলে ভরা। ঔপনিবেশিকেরা জঙ্গল কেটে সাফ করে বড় বড় চাষের জমি এবং মেষপালনের উপযুক্ত চারণভূমি তৈরি করেছে। বর্তমান প্রজন্মের দেশবাসীদের কাছে এই ব্যাপারটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এখানে স্থান দিতে সবাই নারাজ। রাস্তায় বড় বড় গাছ আছে যেগুলো দেশজ নয়, কিন্তু বিদেশের ঊর্বর মাটিতে দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে। সরকারি প্রচেষ্টায় তাদের ডালপালা ছেঁটে লোকজনের শান্তি নেই, গাছের গুঁড়িতে ফুটো করে অ্যাসিড ইঞ্জেকশন দিয়ে দেয়। এর ফলে গাছগুলো মরে শুকিয়ে যায়। ভিনদেশী প্রাণীদের ওপরেও এদের রাগ কম নয়। এরা নাকি দেশজ প্রাণীদের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। প্রতি বছর জঙ্গল পাহাড় তল্লাশি চালিয়ে নানারকম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হয়! খুব অদ্ভুত লাগল। এদের পূর্বসূরীরাও তো ভিনদেশী ছিল একসময়, তাহলে যে যে উদ্ভিদ আর প্রাণী এই দেশের জল হাওয়ায় মানিয়ে নিয়েছে, তাদের কী দোষ? প্রকৃতি তো তার আপন নিয়মে Survival of the fittest চালিয়ে যাবে। এই সরকারি কর্মকাণ্ড কি দেশটাকে অ-দেশজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মুক্ত করতে পারবে, আর সেটা কি আদৌ কাম্য?

মিউজিয়ামে মাঝের তলায় এক জায়গায় খাবার পাওয়া যায়। সেখানে বড় বড় সোফা, সেন্টার টেবিল সাজানো। আমরা তিনজন অনেকক্ষণ ঘোরার পর ওখানে গিয়ে বসলাম। জায়গা ফাঁকাই বলা যায়। দেখি হুইলচেয়ারে বসা এক বয়স্ক ভদ্রলোক, তাকে নিয়ে এসেছেন এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা। সোফাগুলো ঠেলে সরিয়ে হুইলচেয়ারটা জায়গা-মতো রাখতে অনেক চেষ্টা করেও পারছেন না। এগিয়ে গিয়ে একটু সাহায্য করলাম আর ওঁরা কী খুশি হলেন! ভদ্রলোকের কথা বলার ক্ষমতা আর নেই, বয়স নব্বই পেরিয়ে গেছে। হাঁটতে পারেন না, পারকিনসন্স আক্রান্ত। ওঁকে খাইয়ে দিতে হয়, সবরকম সাহায্য করতে হয়। ভদ্রমহিলা ওঁর স্ত্রী, বয়স আশির কোঠায়। ছেলেমেয়েরা কর্মসূত্রে সবাই দূরে থাকে। ভদ্রমহিলা আর পারেন না স্বামীর যত্ন করতে। তাই ভদ্রলোক থাকেন সরকারি বৃদ্ধাবাসে। আর রোজ সকালে স্ত্রী সেখান থেকে ওঁকে নিয়ে সারাদিনের জন্য বেড়াতে বেরোন— কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও মিউজিয়াম, কখনও বা ফিল্ম শো। অল্প সময়ে কত গল্প করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমার পরিচয়, কিন্তু মনে রাখতে পারছিলেন না। বৃদ্ধের জুতোর ফিতে খুলে গেছিল, বেঁধে দিলাম। তাঁর দুচোখের স্নেহদৃষ্টিতে যেন আমার বাবাকে খুঁজে পেলাম।

সারাদিন মিউজিয়ামে কাটিয়ে সমুদ্রের ধারে ঘুরে এলাম। সন্ধেবেলায় হোটেলের কাছাকাছি Cuba Street-এ একটা food festival চলছিল সেখানে গেলাম। নানা দেশের নানা ধরনের খাবার। আমার পছন্দ ভিয়েতনামের মাছ-ভাত। ভেতো বাঙালির প্রাণটা মাছ ভাত দেখলে কেমন করে ওঠে, অন্যদিকে মন যায় না।

ব্যাগ গুছিয়ে সবাই তাড়াতাড়ি সে রাতে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠে লম্বা পাড়ি দিতে হবে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে স্যুটকেস টানতে টানতে হাঁটতে হাঁটতে জাহাজঘাটায় চলে গেলাম। বড় ব্যাগ জাহাজের খোলে চলে গেল, ছোটগুলো আমাদের সঙ্গে। Interislander ferry আমাদের নর্থ আইল্যান্ডের ওয়েলিংটন থেকে সাউথ আইল্যান্ডের Picton অবধি নিয়ে যাবে। সেখান থেকে বাসে যাব ক্রাইস্টচার্চ।

আমাদের ছোট্ট জাহাজ, নাম তার কৈতকি (Kaitaki)। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কাঠের মেঝে, বসার অঢেল জায়গা। দুটো ডেক আছে, সেখানেও যাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে বহু পর্যটকও যাচ্ছেন। আমরা মাঝে মাঝে জাহাজের খোলা ডেকে গিয়ে আমাদের যাত্রাপথ দেখে আসছি। সমুদ্রের মাঝে মাথা তুলে আছে ছোট ছোট পাহাড়। তাদের এড়িয়ে জাহাজ চলেছে। অনেকটা সময় একা দাঁড়িয়ে ছিলাম রেলিং ধরে। এক এক সময় ভাবছি তলায় ধাক্কা লাগলে পুরো টাইটানিক-এর মতো ঘটনা হবে! কিন্তু ওই খোলা আকাশ, সমুদ্র, ঠান্ডা হাওয়া, ছোট্ট জাহজ আর আশেপাশের প্রাণভরানো সৌন্দর্য— বেশিক্ষণ এসব কুচিন্তা করতে দিল না।

পিকটন পৌঁছে সেখান থেকে বাস। আমাদের আগে থেকে সব টিকিট কাটা ছিল। পিকটন থেকে ক্রাইস্টচার্চ— এক নম্বর হাইওয়ে রাস্তাটি খুব সুন্দর। বেশ খানিকটা সমুদ্রের ধার ধরে যাওয়া। সাউথ আইল্যান্ডের উত্তর দিক থেকে সড়কপথ চলে গেছে মহাসমুদ্রের পাশ দিয়ে, ক্রাইস্টচার্চ ছুঁয়ে, Dunedin হয়ে দক্ষিণ–পশ্চিমমুখো, শেষ হয়েছে Invercargill হয়ে Bluff-এ, একদম দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে। পথে পড়ে Kaikoura, প্রশান্ত মহাসাগরের তিমির দলের দেখা পেতে লোকজন সেখানে যায়। বাসের জানালা দিয়ে আমরা তিমির দেখা পাইনি, কিন্তু রোদের আশায় পাথরে গা এলিয়ে শুয়ে থাকা সীল দেখলাম।

সমুদ্রতীর ছেড়ে বাস চলল বিস্তীর্ণ কৃষিভূমির পাশ দিয়ে। Canterbury plains নামে খ্যাত এই জায়গা। সবুজের সমারোহ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা। এখানে খামারে বিরাট একটা পাইপ আছে, ওপর দিকে মাঝে মাঝে ফুটো, সেখান দিয়ে জল বেরোচ্ছে ফোয়ারার মত। পাইপের মাঝখানে একটা যন্ত্র, সেটা আড়াআড়ি ঝুলন্ত পাইপটাকে বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে, আর পুরো জমিটা জলসিঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। লোকজন বেশি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে sheep station দেখা যায়।

আরও পড়ুন- ভ্রমণ: পৃথিবীর ছাদ পামিরে

অবশেষে পৌঁছে গেলাম Christchurch. একটা Airbnb apartment ভাড়া করা ছিল, নিজেরাই রান্না করে খাব। ক্রাইস্টচার্চে আমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করে ছিল। ২০১০–এর সেপ্টেম্বরে এখানে একটা ভূমিকম্পের ফলে ঘরবাড়ির ভিত নড়ে যায়। তারপর ২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এখানে একটা সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। শহরের অশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয, মারা যান ১৮৫ জন। শহরের এক জায়গায় ১৮৫ টা বসার জায়গা–চেয়ার, সোফা, বাচ্চাদের দোলনা— সব সাদা রং করে রেখে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে একটি visitors’ book-এ লিখে দিলাম যুধিষ্ঠিরের বকরূপী ধর্মকে বলা সেই বিখ্যাত শ্লোক: প্রতিদিন প্রতিপলে কত শত প্রাণ যমের মন্দিরে প্রবেশ করছে, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তারা এই দেখার পরেও ভাবছে তারা বোধহয় স্থির হয়েই থাকবে। এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

অনেকগুলো aftershock-এর পর শহরের বড় বড় বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ২০১৫তে ওদের business district এর চেহারা দেখে খুব কষ্ট হয়। যেদিকে চোখ যায়, আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি রাস্তা যে চতুর্ভুজ জায়গা তৈরি করেছে সেখানে শুধু ধ্বংসস্তূপ আর ফাঁকা জায়গা। বিরাট একটা ক্যাথিড্রাল, একটা দেওয়াল ভেঙে গেছে। এই বাড়িঘরগুলো ইনশিওরড ছিল, অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি force mejure বলে টাকা দেয়নি। কমবয়সী ছেলেমেয়েরা শহর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে অকল্যান্ড বা অন্যান্য শহরে। এখানে বুড়োবুড়িরা পড়ে আছে। রাস্তা পরিষ্কার করা, বাস চালানো, সবকিছু তারাই করছে। ওরা কিছুতেই আর শহরটাকে গড়ে তুলবে না, বসে আছে compensation পাবার আশায়। একটা cardboard cathedral তৈরি করেছেন এক জাপানি শিল্পী। জাহাজের container সাজিয়ে তাদের রং করে শুরু হয়েছে container market. চোখ টানলো এক দেওয়াল–জোড়া monochrome ছবি, একটি মেয়ের মুখ, দুচোখের জলের ধারা নেমেছে কপোল বেয়ে, আর পাশে সিলভার ফার্ণের কচি পাতা যেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

যেখানে ইংরেজ কলোনি এবং তাদের গড়ে তোলা শহর, সেখানে শহরের মাঝখানে একটা চোখ জুড়ানো পার্ক থাকবেই। ক্রাইস্টচার্চ শহরের ফুসফুসের নাম Hagley Park। বিরাট একটা সবুজ ক্ষেত্র, ছোট বড় ছায়াময় গাছ, গোলাপ বাগান ইত্যাদিতে ভরা। এক জায়গায় paddle pool-এ ছোট ছোট বাচ্চারা নাচানাচি করছে। পার্কের মাঝে একটা ছোট জলাশয়, হাঁস চরছে। একজোড়া যমজ ছেলে দুষ্টুমি করছে, জল ঘাঁটছে, হাঁসদের তাড়া করছে। ওদের মা একটু দূরে বসে মনের সুখে বই পড়ছেন, মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে নিচ্ছেন সব ঠিক আছে তো। একটুও বাধা দিচ্ছেন না ওদের আনন্দে। ওদের দেখে ভারি ভালো লাগল।

আর ভালো লাগল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে। কোনও দেওয়াল নেই, শুধু প্রবেশপথে ঘাসের ওপর রাখা বড় একটা পাথরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা। “জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি” – এই কথাটা অন্তর থেকে অনুভব করলাম।

পৃথিবীকে ঘিরে থাকে ওজোন-স্তর, যা আমাদের রক্ষা করে সূর্যের ক্ষতিকারক বিকিরণ থেকে। মানুষের নানারকম কার্যকলাপের ফলে দক্ষিণ মেরুর মাথায় সেই ওজোন স্তরে বিরাট গর্ত দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার পর সারা বিশ্বে সেই সমস্ত কেমিক্যাল ব্যবহার বন্ধ করা হল যা এই ক্ষতির মূলে। অ্যান্টার্কটিকার নিকটবর্তী হওয়ার ফলে নিউজিল্যান্ডের মাথার ওপর এই ওজোন স্তরের গর্তটি এসে পড়ে। ওখানকার মানুষ এই নিয়ে খুবই চিন্তিত। এই নিয়ে একদিন বিরাট হইচই, সম্মেলন। তবে কোনও চিৎকার চেঁচামেচি নেই, স্লোগান দেওয়া নেই, সবটাই শান্তিপূর্ণ।

আলাপ হল একদল ভূবিজ্ঞানী গবেষকদের সঙ্গে। গ্যারি এসেছেন তাঁর স্ত্রী লরা আর কন্যা নেওমিকে সঙ্গে নিয়ে। একদিন আমরা তিনজন আর ওরা তিনজন একসঙ্গে ডিনার খেতে গেলাম। আমাদের অনুরোধে আর বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে বছর এগারোর ছটফটে, উজ্জ্বল নেওমি রেস্তোরাঁর বাইরে ফুটপাতে খালি পায়ে Irish dance নাচল। Lecture demonstration বলা যায়। শরীরের উপরিভাগ সোজা এবং অনড় থাকবে, আর দুর্দান্ত পায়ের কাজ। কাঠের হিলওয়ালা জুতো পরতে হয়, Tap dance এর মতো, যাতে কাঠের মেঝেতে কাঠের জুতোর ঠকঠক আওয়াজে ছন্দ ও সংগীত সৃষ্টি হয়। এক সময় আয়ারল্যান্ডে ইংরেজ প্রভুরা সবরকম নাচ গান আনন্দ নিষিদ্ধ করে দেয়। তখন সংগীতপ্রিয় আইরিশরা এইরকম নাচের প্রচলন করে। শরীরের উপরিভাগ সোজা এবং অনড়, হাতও দুপাশে শক্ত হয়ে আটকে আছে, জানলার বাইরে দূর থেকে ইংরেজ সৈন্যরা বুঝতে পারবে না, যে ভেতরে নাচ-গান চলছে।

পার্থর conference এর শেষে আমরা চলে যাব Queenstown. সকালে বাস ছাড়বে, আগে থেকেই বুকিং করা। ই–মেইল এসে গেছে বাস স্টেশন থেকে ছাড়বে। আমরা তো আগেই পৌঁছে গেছি। একটা বাস ছাড়ছে। পিছনে আর বাস নেই। জিজ্ঞেস করলাম পরের বাস কখন আসবে? কন্ডাকটর “বলতে পারি না” বলে চলে গেল। সময় হয়ে আসছে, লোকজনের দেখা নেই, বাসেরও দেখা নেই। ফোন করলাম, তারা বলল বাস তো মিউজিয়ামের সামনে থেকে ছাড়বে! সে কি! তবে যে ই–মেইল অন্য কথা বলেছে!

অনেক অনুরোধ করলাম, পাঁচ মিনিট হাতে এখনও সময় আছে, আর পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে বল ড্রাইভারকে, আমরা চলে আসছি। অপর প্রান্তের লোকটি নিস্পৃহ, “ড্রাইভারের ফোন নম্বর নেই। তোমরা ক্যানসেল করে ফুল রিফান্ড নিয়ে নাও।“ ওটাই দিনের শেষ বাস, পরের বাস পরদিন সকালে।

মাথায় বাজ পড়ল। পাশ থেকে পার্থ বলছে, “এরকম ঘটনা আকছার হয়, কিছু করার নেই। চল আজ অন্য ব্যবস্থা করি।” আমি তখন বধির। বাস স্টেশনের কাউণ্টারে গিয়ে অনেক বললাম, কিছুতেই কিছু হয় না। আমিও ছাড়ব না। পার্থ আর কন্যা ধারেকাছে কেউ নেই, দুজনেই থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে আমার রণং দেহি মূর্তি দেখে। আমি একাই লড়ে যাচ্ছি।

শেষে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লাম, “আমরা তোমাদের দেশে বেড়াতে এসেছি, আমরা তোমাদের অতিথি। তোমরা নিজেদের ভুলে অতিথিদের বিপদে ফেলবে আর তার জন্য ব্যবস্থা করবে না, এটা কোন সভ্য সমাজে হয়? তবে কি ধরে নেব এটাই তোমাদের দেশের কালচার?”

আমার বাক্যবাণে বিপর্যস্ত মেয়েটি ই-মেইলের ছবি তুলে হেড অফিসে পাঠাল। খানিক বাদে ফোন, বাসকে দাঁড় করানো হচ্ছে, তোমরা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। এসব করতে করতে ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে! আমরা ট্যাক্সি ধরে পঁচিশ কিলোমিটার গিয়ে বাস ধরলাম। Rolleston-এ রাস্তার একপাশে বাসটা বেচারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমাদের দেখে ড্রাইভার আর টিকিট দেখার নামটি করল না, সোজা লাগেজ ঢুকিয়ে দিল বাসের পেটে আর বাকি যাত্রীরা একটা সমবেত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সাউথ আইল্যান্ডের উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নেমে এসেছে পর্বতমালা, নাম তার Southern Alps. পেটের কাছে পূব দিকে, প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে হল Christchurch. আরেকটু তলায় মাঝামাঝি জায়গায় হল Queenstown. ছোট বড় গোটা তিনেক নদী পেরিয়ে বাস চলল দক্ষিণ পশ্চিমমুখো। পথে লেক ওয়ানাকা আর লেক পুকাকি পেরিয়ে আমরা চলে এলাম।

নিউজিল্যান্ডে অনেক লেক আছে। সবই glacial লেক। তারই একটা হল লেক ওয়াকাটিপু। তার একপাশে ছবির মত সুন্দর ছোট্ট শহর কুইন্সটাউন। সারাদিন পার করে বিকেলে পৌঁছলাম Queenstown। এখানে অনেক ছেলেমেয়ে Adventure Sports এর জন্য যায়। কুইন্সটাউন থেকে ফিওর্ডল্যাণ্ড ও মিলফোর্ড সাউণ্ড এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণ। প্রকৃতি অকুণ্ঠ হাতে সাজিয়েছেন এই স্থান। ডলফিন স্টীমারের পাশে পাশে খেলাচ্ছলে সাঁতার কাটে, সীলমাছের দল পাথরের উপর শুয়ে রোদ পোহায়, পাখি, সরীসৃপ, স্যালাম্যাণ্ডার এখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানকার মানুষজন সযত্নে প্রকৃতিকে রক্ষা করে। কোন অজৈব পদার্থ কোথাও পড়ে থাকে না, ছবি তুলতে গিয়ে কোন ইলেকট্রিক তার দৃষ্টি ব্যাহত করে না। গভীর নৈঃশব্দ্য কাকে বলে, কিছুটা অনুভব করলাম।

কুইন্সটাউন থেকে আমরা ফিরে এলাম কলকাতা। সঙ্গে একরাশ স্মৃতি, আনন্দের ও অসুবিধার। ওখানকার অধিবাসীদের মধ্যে দেশজ প্রাণী, দেশজ উদ্ভিদ, দেশের মাঠ–নদী–আকাশ–বাতাস-সমুদ্র সবকিছুর প্রতি অসীম ভালোবাসা আছে। সেই দায়িত্ব বোধ শেখার মত। এই সময় আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি, ফিরে আসতে পারি নি। নিউজিল্যান্ডের বাতাসে আমার অনেক দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে। শিখেছি যে শোক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাকে কিভাবে আত্মস্থ করতে হয়। বুঝেছি আনন্দ যে কোনো রূপে, যে কোনো মুহূর্তে মন ভরিয়ে দিতে পারে। জেনেছি সুখ দুঃখ ওতোপ্রোতভাবে আমাদের জীবনকে জড়িয়ে থাকে। আসলে জীবনটাই তো ভ্রমণকাহিনী।

বিশাখা ঘোষ পেশাগত বাঁধনে বাঁধা অর্থনীতির সঙ্গে। কিন্তু মন চায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে, আর অজানা পৃথিবীকে চিনতে। তাতে নিজেকেও তো চেনা হয়। আপনাকে জানাতে তাঁর ভারী কৌতূহল। ছাত্রাবস্থা কেটেছে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁটাকল ক্যাম্পাস আর আইএসআই-তে। এখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্য়ালয়ে অধ্যাপনা করেন। ভালোবাসেন আড্ডা মারতে।