(Book Review)

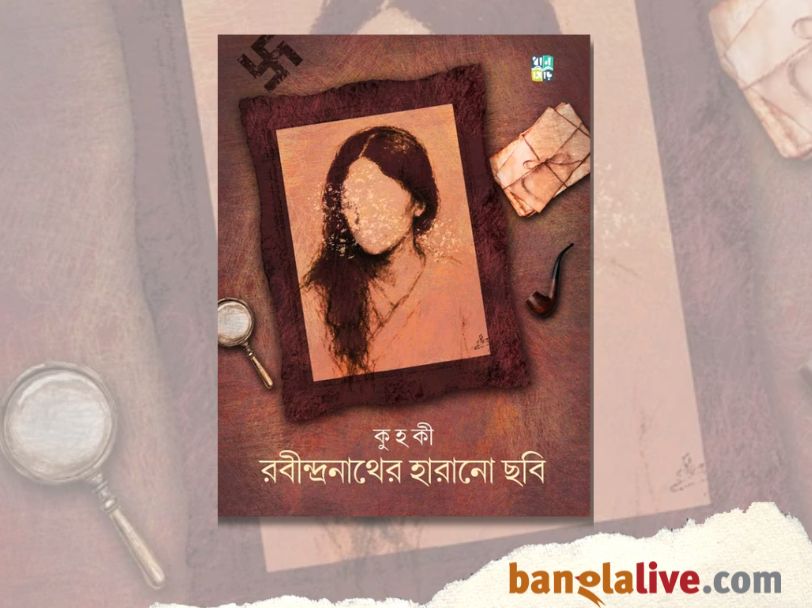

বইয়ের নাম: রবীন্দ্রনাথের হারানো ছবি

লেখক: কুহকী

প্রচ্ছদ: সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক: ধানসিড়ি

বিনিময় মূল্য: ২৫০ টাকা

পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে, বাংলার এই প্রচলিত প্রবাদ মনে পড়ে গেল অকারণেই। একেবারে অকারণ বলা চলে না, আসলে হাতের সামনে যে বইয়ের শিরোনাম, সেটিই এই প্রবাদের কাছে নিয়ে যায় কোনওভাবে, “রবীন্দ্রনাথের হারানো ছবি”। রবীন্দ্রনাথ এখনও বিপণনের মধ্যগগনে প্রবল রবিচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছেন; এমন বহু শিরোনাম সেই সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে। তবে অবশ্যই এই শিরোনামের ভিতর দুটি শব্দ আপনাকে ভাবাবে, এক, রবীন্দ্রনাথ ও দুই, হারানো ছবি। (Book Review)

লেখক কুহকী, স্বাভাবিকভাবেই যা তাঁর ছদ্মনাম। কুহকের প্রত্যাশা নিয়ে পাঠক পাতা ওল্টালেই পাবেন ভূমিকা, সেখানে বইয়ের চরিত্র সম্পর্কে এক স্পষ্ট আভাস অথবা ইঙ্গিত। লেখক এই গল্প সংকলনটিকে ‘থ্রিলার’ জঁর এর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং গল্প পাঠের গতিবিধি ও চলনের ভিতর এক পূর্ব নির্ধারিত শর্ত পাঠকের অবচেতনে কাজ করবে। তবে কেবল থ্রিলার নয়, লেখক নির্দেশিত আপ্তবাক্য— অতিরিক্ত আরও নানান বিষয়-বৈচিত্র্য গল্পশরীর নির্মাণ করেছে। সর্বমোট গল্পের সংখ্যা দশ। এই সংকলনের ভিতর ঠিক কী কী উঠে এসেছে, বরং আশা যাক সেই আলোচনায়। (Book Review)

আরও পড়ুন: খসে পড়া তারা অথবা পুনর্জন্মের গল্প

লেখক নির্ধারিত ভূমিকাতে যদি ফিরে যাওয়া হয়, তাহলে থ্রিলারের সেই পরিচিত অবয়ব কার্যকরী হবে। সেই অবয়বকে ভাবনার পরিসরে মুক্ত করে দিলে গল্পগুলি পড়তে মন্দ লাগবে না। একেবারে প্রথম গল্প, অর্থাৎ ‘রুনুর ছোটকার গল্প’-র প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রেক্ষণবিন্দু হিসেবে উঠে আসে একটি ধাঁধা। গল্পের ভিতর ঘুরতে থাকা ধাঁধার সমাধানেই যাবতীয় থ্রিলিং এলিমেন্টের সমাপ্তি ঘটবে এমনটা বুঝতে অসুবিধা হয় না বিশেষ। রুনু, ছোটকা, ঠাকুমাসহ বিভিন্ন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে গল্পের প্লট এবং ধাঁধা। একই সমতলে একাধিক সময় ও পর্বের চলন যেন খানিক অস্থির বলে মনে হয়। (Book Review)

বিষয় বা প্রসঙ্গ একাধিক হলেও তাদের স্থায়িত্ব বড়ই স্বল্প। কিছু ভাবনার উদ্রেক ঘটে বটে, তবে তা যেন সাময়িক! পরক্ষণেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া। এই দ্রুততা কিছুটা অহেতুক বলেই মনে হয়। অস্থিরতার আবহেই গল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি। লেখাটি ‘আনন্দমেলা’ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত। ‘আনন্দমেলা’-র পাঠকদের এই গল্প নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে, কারণ বিচার্য বয়স। ঠিক কোন বয়সী পাঠকের কথা ভেবে গল্পের প্লট সাজিয়েছেন কুহকী, অবশ্যই ভাবার বিষয়। (Book Review)

“গল্পের প্রেক্ষাপট আধা ইতিহাসকেন্দ্রিক। এখানেও আসেন ফ্রিটজ্ হেবার, মাতসুমোতো, জাপানের ওঁম আউটফিট। ইতিহাস, ফ্যাক্ট, ইমেজিনেশন— এই ত্রয়ী ভাবনাকে আবারও এক সুতোয় বিন্যস্ত করেছেন কুহকী।“

শিশু বা কিশোর মননের জন্য গল্পটি এক ভিন্ন ভাবনার পরিসর তৈরি করে। কেবল একটি খটকা উত্তরহীন বলে মনে হয়; ধুনুরিয়াদের দেহাতি ছেলে হারুনকে প্ল্যানচেটের মিডিয়াম বানানোর খুব প্রয়োজনীয়তা ছিল কী না! সেও তো প্রায় রুনুরই বয়সী একটি বাচ্চা ছেলে! জানা যায়, প্ল্যানচেটের মিডিয়াম-রা স্বল্পায়ু হন, সচরাচর এমনটাই ঘটেছে। তাই পাঠক হিসেবে একটা অস্বস্তিবোধ কাজ করতে থাকে। (Book Review)

নামগল্পে প্রবেশের আগে যে দু-টি গল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, ‘দুই বিজ্ঞানী’ ও ‘ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট’। বিশেষ এক ইতিহাসাশ্রিত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নির্মিত ‘দুই বিজ্ঞানী’ গল্পের ভিত। বিজ্ঞান, সভ্যতাকে কীভাবে প্রযুক্তির মারণ ব্যবহারের সম্মুখীন করেছে, তার বিবরণ পাঠককে ভাবাবে। ধ্বংসের বিপুল উপকরণে সজ্জিত সভ্যতা আত্মঘাতী, না কি মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী? দ্বান্দ্বিক এই অবস্থান এক দোলাচলতার মধ্যবর্তী পরিসরে নিয়ে যাবে পাঠককে। (Book Review)

আরও পড়ুন: “ভালবাসা বৈধ না অবৈধ”

ঠিক এবং ভুল-এর আপাত সরল সমীকরণ যে কতখানি জটিল, তা স্বকীয় মুন্সিয়ানায় দেখিয়েছেন গল্পকার। ফ্রিজ হেবার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৯৯৫-এ জাপানে সিরিন গ্যাস সন্ত্রাসবাদী হামলা— প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তর ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেবে। কল্পনা এবং বাস্তবের ভিতর সূক্ষ্ম সুতো বুনন করবে এক নিপুণ কাঠামো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিজ্ঞানীর সহাবস্থানের যে কল্পনাপ্রসূত ইমেজটি গল্পকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন, তা ভাবতে ভাল লাগে। তবে ‘থ্রিলিং এলিমেন্ট’ নয়, তার থেকেও বেশি এই গল্পের রসদ সামাজিক দায়বদ্ধতা। (Book Review)

‘ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট’ গল্পটি বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবকেন্দ্রিক অতি প্রয়োজনীয় একটি আখ্যান। ভাবুন একবার, আপনার সমস্ত গতিবিধি নজরে রাখছে কেউ বা কারা, সার্ভিলেন্সের ভিতর রয়েছে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ! বাস্তবিক স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের প্রতি মুভমেন্টকে নজরদারির ভিতর রাখছে। সেই সামাজিক মাধ্যম থেকে যদি এমন বার্তা আসে, আপনি যা করবেন বা করবেন বলে ভাবছেন তার অবশ্যম্ভাবী ফল কোনও ব্যক্তির মৃত্যু! আপনার অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার যদি কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়? কষ্টকল্পিত নয়, এমন প্লট রীতিমতো ভয়াল বাস্তবতায় শিহরিত করতে পারে। (Book Review)

ফেসবুক নামক মাধ্যমটি কি আদৌ আমাদের সামাজিক করছে না অসামাজিক— যদি মনোবিজ্ঞানীরা এমন কোনও পরীক্ষার ফলাফল বিশ্বের মানুষের কাছে আনতে চান তাহলে উপায়? লাইভ স্ট্রিমিং, অর্থাৎ সেই সোশ্যাল মিডিয়া! তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, কীভাবে আমাদের সমস্ত গতিবিধি-যাপন ভীষণভাবে এইসমস্ত সামাজিক মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত। ভয় পাওয়ার মতন বিষয় তো বটেই! সত্যিই এমন বিষয়কে গল্পের ভিতর তুলে ধরার জন্য কুহকীকে তারিফ জানাতে হয়। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের কুহক জাল সত্যিই থ্রিলিং। (Book Review)

নামগল্প, অর্থাৎ ‘রবীন্দ্রনাথের হারানো ছবি’। গল্পের প্রেক্ষাপট আধা ইতিহাসকেন্দ্রিক। এখানেও আসেন ফ্রিটজ্ হেবার, মাতসুমোতো, জাপানের ওঁম আউটফিট। ইতিহাস, ফ্যাক্ট, ইমেজিনেশন— এই ত্রয়ী ভাবনাকে আবারও এক সুতোয় বিন্যস্ত করেছেন কুহকী। কাহিনি রবীন্দ্রনাথের একটি হারানো ছবিকে কেন্দ্র করে এগোতে থাকে। লেখকের কলমে আমরা জানতে পারি, তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি সুদূর পোল্যান্ডের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পও ঘুরে এসেছেন! (Book Review)

“কুহকী তাঁর গল্প বলার ফর্মে রেখেছেন একাধিক সংলাপভিত্তিক পরিসর। সংলাপ, গল্পপাঠে ক্লান্তিকর আবহ তৈরি করে না। গল্পকে সাবলীল করে তুলতে এই সংলাপ বেশ কার্যকরী হয়েছে বলেই মনে হয়।”

লেখার ভিতকে দৃঢ় করতে এই পরিমাণ ফিল্ড সার্ভে সত্যিই প্রশংসনীয়। এই গল্পে থ্রিলিং এলিমেন্ট একাধিক, অবিনাশবাবুর হঠাৎ আসা, কাশ্মীর যাত্রা, লাল পোশাক পরিহিতা মেয়ের ছবি, অবিনাশবাবুর হঠাৎই চলে যাওয়া— বহু প্রশ্ন গল্পের স্বাভাবিক গতিতে এসে পড়ে। তবে অনেক প্রশ্নেরই কোনও সম্ভাব্য উত্তর মেলে না। এমন শেষ না হয়েও শেষ হওয়ার রেশ পাঠকমনে কিছু রহস্যের প্রশ্নচিহ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। উত্তর খোঁজার গুরুদায়িত্ব পাঠকের উপরই ন্যস্ত যখন, তখন সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যাও নিশ্চয়ই বাড়বে! (Book Review)

সংকলনের প্রতিটি গল্প ধরে আলোচনার অবকাশ নেই। কেবল লেখার আয়তনের কারণে নয়, গল্পের বিষয় ও বিন্যাস নিয়ে যাবতীয় আলোচনা হয়ে গেলে তা মূল বইয়ের স্বাদ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করতে পারে। একটি বই নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে কিছু কথা না বলাও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তবে মূল আস্বাদ থেকে পাঠকরা যাতে বিচ্যুত না হন, সেই কথা মাথায় রেখে বলছি, ‘তিন কন্যার জন্য’, ‘সুকুমার শ্রডিঞ্জার ও বেড়াল’ এবং ‘উত্তরণ’ এই তিনটি গল্প অবশ্যই আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। কেবল একটি প্রশ্ন থাকবে গল্পকারের কাছে, ‘তিন কন্যার জন্য’ গল্পে কন্ট্র্যাক্ট কিলারের নাম রশিদ হওয়া কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? বর্তমান সময়ের নিরিখে একটি ধর্মীয় পরিচয় কি এখানে বিশেষ কোনও তাৎপর্য বহন করছে না? (Book Review)

“সাধু শব্দের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বলেই মনে হয়। স্বাভাবিক যে ছন্দে গল্পের গতি এগিয়েছে, তাতে এমন সাধু শব্দ কোথাও কোথাও ছন্দপতন ঘটিয়েছে। এই বিষয়ে আরেকটু সচেতন হলে গল্পরস আরও সংহত হত।”

কুহকী তাঁর গল্প বলার ফর্মে রেখেছেন একাধিক সংলাপভিত্তিক পরিসর। সংলাপ, গল্পপাঠে ক্লান্তিকর আবহ তৈরি করে না। গল্পকে সাবলীল করে তুলতে এই সংলাপ বেশ কার্যকরী হয়েছে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত তিনি গল্পের জালে জড়িয়েছেন বহু ইংরেজি শব্দকে। বাংলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এমন বহুল ইংরেজি শব্দের ব্যবহার প্লটের গতিকে সময়ের নিরিখে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তবে অনেকক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে চলে এসেছে কিছু সাধু শব্দ। (Book Review)

আরও পড়ুন: স্বপ্নের চারাগাছে জল দেওয়ার গল্প ‘অঙ্ক কি কঠিন’

সাধু শব্দের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বলেই মনে হয়। স্বাভাবিক যে ছন্দে গল্পের গতি এগিয়েছে, তাতে এমন সাধু শব্দ কোথাও কোথাও ছন্দপতন ঘটিয়েছে। এই বিষয়ে আরেকটু সচেতন হলে গল্পরস আরও সংহত হত। সামগ্রিক বইয়ে বিশেষ মুদ্রণপ্রমাদ বা বানান বিচ্যুতি চোখে পড়েনি। যে যৎসামান্য ত্রুটি চোখে পড়েছে, তা পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই সংশোধন হবে, আশা রাখি। গল্পের বিভিন্ন প্লট এবং কাহিনি বিন্যাসে স্বদেশীয় উপকরণ বিশেষ মাত্রা তৈরি করেছে। নানানভাবে গল্পকার দেশ এবং দেশজ বহু ঘটনাকে গল্পের রসদ করে তুলেছেন। এমন ভাবনা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। (Book Review)

সামগ্রিকভাবে “রবীন্দ্রনাথের হারানো ছবি” অবশ্যই একটি সুখপাঠ্য গল্প-সংকলন। হাজার ব্যস্ততার মাঝে, কাজে-অকাজে, মনখারাপের ভিতর একটু সময় বার করে পাঠে অভ্যস্ত বা অনভ্যস্ত পাঠক যদি গল্পগুলির ভিতর প্রবেশ করে যান, তরতাজা এক আমেজ নিয়ে কিছুটা সময় অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। (Book Review)

ডিজিটাল ও মুদ্রিত মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিতান দে, বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, অনুরাগী ও পাঠক। খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি ভালোবাসেন সিনেমা দেখতে ও খেলাধূলার চর্চা করতে। প্রকাশনা এবং কপি এডিটের নেশাকে পেশায় রূপদানের চেষ্টায় আছেন।