সেবার ফাগুন মাস। গ্রামের মেঠো রাস্তার পাশে শিমুল ফুটেছে আগুনের মতো। ধুলো উড়িয়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করতে করতে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে ছই দিয়ে সাজানো বরের গরুর গাড়ি। সঙ্গে নতুন বউ। বউয়ের রাঙা মুখ দেখে পাতাঝরা ডালগুলোতে শিমুল ও পলাশ ফুলগুলো যেন আরও আগুন ছড়াচ্ছে। রাস্তার বাঁকে একটা নয়নজুলি আর তার গভীর নীল জল। ফাঁকে ফাঁকে ডুব মারছে কয়েকটা পানকৌড়ি। জল টলমল পদ্মপাতায় বসে আছে একটি শিকারি মাছরাঙা পাখি। বিচ্ছেদের যে কষ্ট নিয়ে নতুন রাঙা বউ বেরিয়েছিল, প্রকৃতির এই দৃশ্য দেখার পর এখন সেই কষ্ট অনেকটাই হালকা হয়েছে। বিয়ের (Bengali Wedding) সেদিন আর কোথায়!

আরও পড়ুন: এই পুস্তক জে চুরি করিবেক

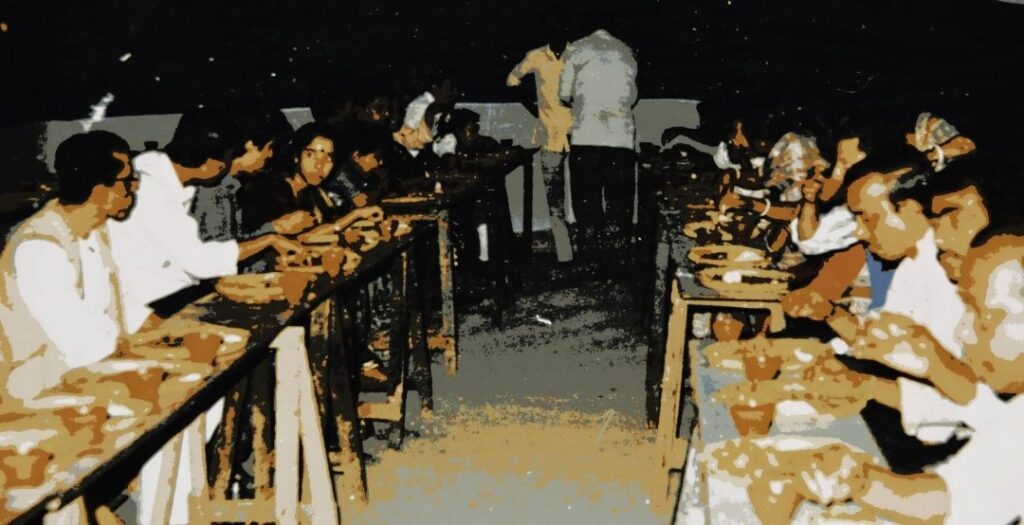

বিয়ের রাতে নাকি প্রায় সাড়ে সাতশো লোক চিংড়ি মাছের মালাইকারি ইত্যাদি ভালো ভালো জিনিস খেয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন! প্রায় ৯০ বছর আগে লীলা মজুমদার এই কথা লিখে গিয়েছিলেন নিজের বিয়ের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে। বদলেছে সময়। বদলেছে বাঙালির জীবন। বদল এসেছে বাঙালির ভাবনায়। ফলে বিয়েবাড়ির সেকাল আর একালের আসমান-জমিন পার্থক্য। এখনকার বাঙালির বিয়েতে একমাত্র ভাড়াবাড়ি ভরসা।

তখন কিন্তু ভাড়াবাড়ি বলতে কিছু ছিল না। ছোট করে হলেও নিজের বাড়িতেই বসত ভিয়েন। অর্থ-ক্ষমতার গৌরব আর নিউক্লিয়াস পরিবার বাঙালির জীবনে নিয়ে এসেছে ক্যাটারিং। কিন্তু সেকালে, ক্যাটারিং! নৈব নৈব চ। বর্তমানে বাঙালির বিয়ের দখল নিয়েছে বিরিয়ানি, মোগলাই, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, নানা ধরনের খাবার। এক সময় বিয়ে-সাদিতে গরুর গাড়ি ছিল একমাত্র বাহন। বরযাত্রার গাড়ি হিসেবে গরুর গাড়ির কনভয় ছিল বিখ্যাত। চিরকাল সেটা ইতিহাস হয়েই থেকে যাবে। শুধু তাই নয় গরুর গাড়িতে মাইক বেঁধে গান বাজাতে বাজাতে বরযাত্রীরা যেতেন কন্যার বাড়িতে। অনেক সময় কলের গানও সঙ্গে নিতেন।

অঘ্রাণ আর মাঘ মাসে শীতের পিঠেপুলির সুবাসের সঙ্গে বাতাসে ভাসে সানাইয়ের সুর। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই প্রজাপতির মতো উড়ে আসে তেল-হলুদ ছোঁয়ানো ‘যদিদং হৃদয় মম’ অথবা ‘শুভ বিবাহ’ লেখা নেমন্তন্নের চিঠি। আজকাল তো আবার চিঠি আসে না। আসে হোয়াটসঅ্যাপ।

বাঙালি বাড়ির বিয়ে (Bengali Wedding) মানেই তিন-চার দিন ধরে কবজি ডুবিয়ে পেটপুজো করার পুরনো ও ঐতিহ্যশালী প্রথা। তবে সেকালের বিয়ে এবং একালের বিয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সেকালের বিয়েতে প্রাক-বিবাহ পর্বে বাড়িতে ভিয়েন বসত। পান্তুয়া, জিভে গজা, চিত্রকূট, বোঁদে, নিমকি, সন্দেশ নিপুণ হাতে তৈরি করত হালুইকরেরা। বিয়ের আগের দিন থেকে বড় বড় রুই মাছ ও গলদা চিংড়ি এনে বরফ দিয়ে বাক্সে প্যাক করে রাখা হত। হাঁড়ি হাঁড়ি দই এবং রাবড়িও থাকত। উঠোনের এক ধারে বড় বড় উনুন তৈরি করা হত। তাতেই সমস্ত রান্না করতেন রাঁধুনিরা। মিষ্টান্নে তো পায়েস চাই-ই-চাই। আজকের মতো রসগোল্লা, চমচম, ছানার সন্দেশ হত না বটে, মিষ্টিতে থাকত নানা ধরনের পিঠে-পুলি, রসে সিক্ত মুগের বড়া, কলার বড়া আর চিনি নারকেল আর ক্ষীরের ছাপতোলা সন্দেশ। পানীয় ছিল কর্পূর মিশ্রিত সুগন্ধি জল বা পানা। মুখশুদ্ধিতে কস্তুরী আর কর্পূরদানা মিশ্রিত পান, ভাবা যায় কত্ত দুর্লভ বস্তুতে তৈরি!

বিয়ের এহেন পট পরিবর্তনে কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো নস্টালজিক হয়ে পড়েন পুরনো দিনের মানুষজন। তাদের চোখে ছবির মতো আজও ভাসে সেইসব দিন। বিয়ে মানেই তখন সাজো সাজো রব পড়ে যেত। বিয়ের আগের রাতে একদিকে বসত মিষ্টি তৈরির ভিয়েন, অন্যদিকে বিশাল কড়াইতে ছেঁকে ভাজা হত মাছ। তদারকিতে নিযুক্ত প্রবীণেরা দু’আঙুলে মেপে নিতেন রসের ঘনত্ব। রাঁধুনিকে বলতেন কতটা কড়া করে ভাজতে হবে মাছ। এখন গ্রামেও ক্যাটারারদের দাপট। এমনকি পরিবেশন করার জন্য এলাকার ছেলেরাও দিব্যি প্যান্ট-টাই পড়ে মাথাপিছু টাকা নিয়ে পরিবেশন করছে। কোমর বেঁধে পাড়ার মেয়ের বিয়ে পার করার মানসিকতাই আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে বসেছে।

ডট কমের যুগে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে ঘটক, নাপিতের ছড়া, লগ্নপত্রের মতো আরও অনেক কিছু। আগে গ্রামে গ্রামে মূলত পুরোহিতরা ঘটকালির কাজ করতেন। যজমানির সুবাদে তাঁরা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতেন। তাই পাত্র কিংবা পাত্রীর খোঁজখবর থাকত তাঁদের নখদর্পণে। পাত্রপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাত্রী কিংবা পাত্রীপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাত্র যোগাড়ের অন্যতম মাধ্যমই ছিলেন ওইসব ঘটকেরা। কুষ্টি মিলিয়ে রাজযোটক বিয়ে সংঘটিত করার জন্য পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের কাছেই ভালো রকম পারিশ্রমিক পেতেন তাঁরা। একসময় ‘ঘটক বিদায়’ বলে একটি কথা চালুই ছিল বিয়েবাড়িতে। আর এখন গজিয়েছে ‘বিবাহ বন্ধনী’ নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ওইসব প্রতিষ্ঠানের কাছেই লিপিবদ্ধ করা আছে পাত্র-পাত্রীদের জীবনপঞ্জী সহ বিশদ বিবরণ।

বিয়ে মানেই তখন সাজো সাজো রব পড়ে যেত। বিয়ের আগের রাতে একদিকে বসত মিষ্টি তৈরির ভিয়েন, অন্যদিকে বিশাল কড়াইতে ছেঁকে ভাজা হত মাছ। তদারকিতে নিযুক্ত প্রবীণেরা দু’আঙুলে মেপে নিতেন রসের ঘনত্ব। রাঁধুনিকে বলতেন কতটা কড়া করে ভাজতে হবে মাছ।

অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিয়ের কেনাকাটাতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁওয়া। একসময় বিয়ের খবর পেলেই বাড়িতে হাজির হত কাপড়ের বাঁধা ফেরিওয়ালা, স্যাকরার দল। ফরমাইশ মাফিক জামাকাপড় কিংবা গয়না সরবরাহ করত তারা। সেসব আজ ইতিহাস। এখন গ্রামগঞ্জেই গজিয়ে উঠেছে নানা কাপড় এবং সোনার দোকান। শপিং মলগুলোতেও কেনাকাটার প্রবণতা বাড়ছে।

নাপিতের ছড়াও ছিল সেকালের বিয়ের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বিয়ের হাতবন্ধনের, মালাবদল, সিঁদুরদান এবং বিয়ের শেষে উভয়পক্ষের নাপিতদের ছড়া বলার রেওয়াজ ছিল। কখনও কখনও তা কবিগানের তরজার পর্যায়েও পৌঁছে যেত। নিছক নিয়মরক্ষাই নয়, বিনোদন হিসাবেও ওইসব ছড়ার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখনকার মতো সে সময় পরিবহণ ব্যবস্থা অত সুলভ ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বরযাত্রীদের তাই এখনকার মতো বাড়ি ফেরারও সুযোগ ছিল না। তাদের ফিরতে হত পরদিন সকালে বরের সঙ্গে। তাই উভয়পক্ষই রাত্রি যাপনের জন্য নিজ-নিজ নাপিতদের ছড়ার ময়দানে লড়িয়ে দিতেন।

শুধু বাহনই নয়, বদল ঘটেছে ছাতনাতলা, মেনু থেকে সানাই-এর আবহেও। একসম গোবর নিকানো উঠানে চারটে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তৈরি হত ছাতনাতলা। লণ্ঠনের যুগে সেইসময় বৈদ্যুতিক আলো গ্রামাঞ্চলে দেখাই যেত না।

গুরুত্ব হারাচ্ছে ঢেলাইচণ্ডী, দ্বারবন্ধন, বাটা চুরি, বন্ধু পরিচয়ের মতো অনুষ্ঠানগুলিও। একসময় বর নিয়ে বরযাত্রীর দল বিয়ের আসরে ঢুকলেই আড়াল থেকে শুরু হয়ে যেত ছোট ছোট ঢিল বৃষ্টি। পাত্রপক্ষ চাহিদামাফিক টাকা দিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত চলত ঢিল বৃষ্টি। অনেক সময় তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যেত। তখন প্রবীণদের আসরে নেমে দু’পক্ষকে বুঝিয়ে পরিস্থিতির সামাল দিতে হত। একই ঘটনা ঘটত দ্বারবন্ধনের ক্ষেত্রেও। বিয়ের অন্যান্য কাজ সারা হওয়ার পর সিঁদুরদানের আগে পাত্রীকে নিয়ে তার বোন বা অন্যান্য মেয়েরা ঘরে খিল দিতেন। সিঁদুর দানের জন্য বন্ধুদের নিয়ে পাত্রীকে আসরে আনার দায় বর্তাত পাত্রের উপর। কিন্তু সেখানেও চাহিদা মতো টাকা না পেলে দরজা খোলা হত না। শেষে অনেক দরদস্তুর করার পর নগদ টাকা নিয়ে তবেই দরজা খুলতেন পাত্রীপক্ষের মেয়েরা। সেসময় বরযাত্রী কিংবা বৌভাতের খাওয়া দাওয়ার পর উপয়পক্ষের সময় কাটানোর জন্য বর এবং বৌয়ের বাক্সে পোশাক, প্রসাধনী সহ অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে দেওয়া হত তাস এবং লুডো। পাত্র-পাত্রীপক্ষের লোকেরা প্রথমেই তা হাতিয়ে নিতেন। তারপর খেলার মাধ্যমেই রাত কাটিয়ে দিতেন। এখন একেই তো উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার দৌলতে বিয়েবাড়িতে পাত্র বা পাত্রীপক্ষের রাত্রিযাপনের প্রয়োজন হয় না। আর হলেও হাজারও বিনোদনের ভিড়ে দরকারই হয় না তাস-লুডোর।

আগে বিয়েতে রং খেলা হত। তাতে খুব মজাও হত। গায়ে-হলুদের লোকাচার হিসেবে বরের বাড়ি থেকে বড় মাছ পাঠানো হত। সাধারণত বড় রুই বা কাতল পাঠানো হত। সেই মাছের গায়ে রং দিয়ে নকশা আঁকা থাকত। মাছের নাকে নথ পরানো হত একসময়। মাছের মুখের ভেতর পান দিয়ে মুড়ে ধাতব মুদ্রা রাখা হত। যে মাছ কাটত, সেটা তার ভাগ্যে জুটত। গায়ে-হলুদের আরেকটি বড় অংশ হচ্ছে বিয়ের গান।

আগে গায়ে-হলুদের সময় কনে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি পরত। কানে, গলায়, হাতে ও মাথায় টাটকা ফুলের গয়না থাকত। এখন প্লাস্টিকের ফুল পরে। আজকাল কনেরা মুখে হলুদ মাখতে রাজি হয় না। এটা নাকি পার্লারের নিষেধ, মেকআপ করতে অসুবিধা হয়।

আজকাল অন্তত ৮ থেকে ১০টি অনুষ্ঠান না করলে সমাজে স্ট্যাটাস থাকে না। নতুন সংযোজনের মধ্যে রয়েছে ব্রাইডাল শাওয়াল, প্রিম্যারেজ ফটোশুট, মেহেন্দি সন্ধ্যা, পোস্ট ম্যারেজ ফটোশুট, ব্যাচেলর পার্টি-সহ আরও কত-কী। এসব অনুষ্ঠান না করলে আজকাল আর বিয়ের কোনও মানেই হয় না। প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান ছাড়া ফটোশুট করা যাবে না। এখন বিয়ের অনুষ্ঠান যেন হিন্দি সিরিয়ালের দৃশ্য! বিখ্যাত কয়েকজনের হাতে না সাজলে কাউকে চেহারা দেখানো যাবে না। হলুদের অনুষ্ঠানে বর অথবা কনের কপালে হলুদ ছোঁয়ানো যাবে না। হলুদের অনুষ্ঠান মানে লাইভ নাচ-গান। কোন পক্ষ কত ভালো পারফর্ম করল, তা নিয়ে আলোচনা। বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। বর-কনের প্রতিটি মুহূর্ত বিভিন্নভাবে ক্যামেরায় বন্দি করা হয়।

সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। এসব সেদিন ছিল না। আর ছিল না রেজিস্ট্রি। বাঙালি সংস্কৃতির সেই ছোট ছোট আচার আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আনন্দ কোথায় হারিয়ে গেল!

লেখক দীর্ঘদিনের প্রাক্তন সাংবাদিক এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-তথ্য আধিকারিক ও সরকারি মুখপত্র ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর সহ-সম্পাদক। সেইসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ডক্টরেট। লেখকের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ‘বিজ্ঞান সাংবাদিকতা’। এই বিষয়ে বিভিন্ন বই এবং বহু গবেষণাপত্রের লেখক। অল ইন্ডিয়া রেডিওতেও ধারাবাহিক বহু কথিকা ইতিমধ্যেই সম্প্রচারিত।

One Response

রাতুল দত্তের ‘ বিয়ে বাড়ির সেকাল একাল ‘

লেখাটি পডলাম । নস্টালজিক হয়ে পড়তে

বাধ্য হচ্ছি । আজ বাঙালি জাতির নবজাগরণের জোয়ারে সব কিছুই যখন

ভেসে যাচ্ছে বা তলিয়ে যাচ্ছে খরস্রোতে ,

ঠিক সেই সময়ে এই লেখা গুলি মনে পড়িয়ে

দেয় সেই সময়ের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির সামাজিক পরিকাঠামো যার মধ্যে বিদ্যমান ছিল বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমুহান ঐতিহ্য । আজ নবজোয়ারের এই চোখ ধাঁধানো উন্নতি নাকি চূড়ান্ত অবক্ষয় ! আমি জানিনা । কিন্তু পারিপার্শ্বিক যা কিছুই দেখছি ও বুঝছি তাতে সানশাইন বাঙালির এই প্রগতি তার নিম্নগামী পতনের এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

যাই হোক শ্রীমান রাতুল দত্ত একজন

মেধাবী ও শক্তিশালী কলামিস্ট । পরিবেশ নিয়ে তার লেখা এবং পাঠ আমরা সংবাদ

পত্রে , বিভিন্ন গণ মাধ্যমে তথা আকাশবাণী রেডিও চ্যানেলে শুনে থাকি। বিশ্ব পরিবেশ

তথা বিশ্ব জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে যে, ও কতটা সচেতন তা আমরা ওর লেখার

মাধ্যমে প্রমাণ পাই।

বাঙালি বাড়ির পুরোনো দিনের বিবাহ অনুষ্ঠান গুলি যে কি অনাবিল আনন্দের ছিলো তা আজকের প্রজন্ম এক বর্ণও বুঝতে পারবে না । আচ্ছা আমরাও যার মধ্যে লেখকও….গত প্রজন্মের হয়ে উঠছি কী ! আসলে এত দ্রুত বিশ্ব চিত্রপট ও ভারতবর্ষ বদলে যাচ্ছে দিন প্রতিদিন যে কয়েক বছরের ব্যবধানই যেনো একটি প্রজন্মতে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে।

আমরা যারা প্রবাসের জীবন কাটিয়েছি

তারাও কিন্তু বাঙালির এই বিবাহ অনুষ্ঠানের

বেশ খানিকটা সুঘ্রাণ পেয়েছি । হ্যাঁ স্বাভাবিকই গরুর গাড়ি করে বরযাত্রী যাওয়া হয়তো প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেখেনি কিন্তু

লেখকের লেখায় বাকি সব উল্লেখিত সেকালের বিয়ের দৃশ্য গুলি মিলে যায় প্রবাসী বাঙালিদের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যেও ।

তারই মাঝে আমাদের মতন কিছু বঙ্গ সন্তান

যারা আজও নিজেদের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উঠতে পেরেছে এবং সময়

বিশেষে এই সমস্ত বিবাহে মাতা – পিতার

সঙ্গে ছোটবেলায় গিয়েছে তাদের মধ্যে

গ্রামীণ বাঙালির সেই বিবাহ দৃশ্য আজও

বহমান ….. হুন হুনা রে হুন হুনা …পালকি

চলে .. বরের সহযোগী নিতবর সেজে পালকি করে প্রায় ১৫ -২০ কিমি পথ যাওয়ার

স্মৃতি আজও বুকের মধ্যে বয়ে চলছে চোরা

স্রোতের মতন।

শ্রীমান রাতুল দত্তের আজকের এই লেখা বাধ্য করে বা করলো কিছু লিখতে । চতুর্দিক অবক্ষয় ও কোলাহলের মধ্যেও সনাতন ক্ষয়িষ্ণু বাঙালির হারিয়ে বসা পুরোনো আচার- আচরণ, পদ্ধতিগুলি আজও লেখক ভোলেনি যদিও সে এই প্রজন্মেরই একজন প্রতিনিধি ।

এগিয়ে যাক শ্রীমান রাতুল তার এই রকম লেখার মাধ্যমে । তিলোত্তমা কলকাতায় থেকেও ওকে গ্রাস করে নিতে পারবে না কখনোই ‘ কসমোপলিটন কলকাতা ‘ অন্তত

ওর লেখায় বার বার এটাই প্রকাশ পায় । সাবেকিয়ানায় ভরপুর পুরোনো মূল্যবোধ সম্পন্ন কলকাতা ও বাঙালি কালচারের ইতিবৃত্ত বার বার ঝড় তুলবে ওর ক্ষুরধার কলমের ডগায় ।