গবেষণা বলে ‘লেডিকেনি’ নামক সুস্বাদু মিষ্টিটি আবিষ্কার হয়েছিল লর্ড ক্যানিং-এর স্ত্রী শার্লট লেডি ক্যানিং এর জন্মদিনের উপহার হিসাবে। এই তথ্য সম্পর্কে কমবেশি সকল বাঙালিই অবগত। বহু চর্চিত এই বিষয় থেকে সরে এলে, শাসনকালে যে গুটিকতক ইংরেজ নাম ভারতের উন্নতিতে সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ক্যানিং দম্পতি। আজ শার্লট ক্যানিং এর একটি অন্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করা যাঁক। তাঁর পেইন্টিং!

শার্লট ক্যানিং-এর জীবন ছিল তাঁর জলরঙে বোনা চিত্রপটের মতোই সূক্ষ্ম ও মায়াময়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসে ঐতিহ্যশালী ব্রিটিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শার্লট ক্যানিং। তাঁর বাবা চার্লস স্টুয়ার্ট ছিলেন ফ্রান্সে নিযুক্ত ব্রিটিশ অ্যাম্বাসাডার। ব্রিটিশ রাজ দরবারের রাষ্ট্রদূত চার্লস ক্যানিং এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩ বছর রাণী ভিক্টোরিয়ার লেডি-ইন-বেডচেম্বার থাকার ফলে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠেন শার্লট। এরপর তাঁর জীবন বাঁক নেয় ভারতবর্ষের দিকে।

১৮৫৭ তে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর হন চার্লস ক্যানিং। সিপাহী বিদ্রোহ সামলে ভাইসরয় হওয়ার পর, রাজনৈতিক বিরোধীতা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের শাস্তি মকুব করেছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, ইয়োরোপিয়দের মধ্যে ক্যানিং ছিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু। চার্লস ক্যানিং ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হলে শার্লট তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে এদেশে আসেন। শার্লট ক্যানিং থেকে হয়ে ওঠেন লেডি ক্যানিং। ভারতের জীববৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। রঙের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এদেশের চিত্রপট। লেডি ক্যানিং’কে ভারতবর্ষ মুগ্ধ করলেও, পরিবারকে লেখা চিঠিপত্রে জীবন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতেন তিনি।

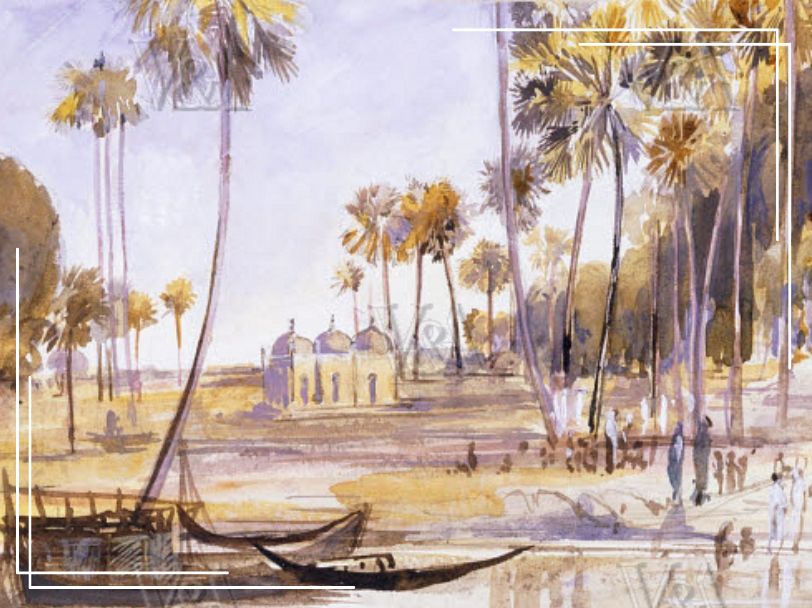

কলকাতায় গভর্নমেন্ট হাউসে তাঁদের থাকতে হলেও শার্লটের তা ভালো লাগতো না। তাঁর জন্ম প্যারিসে, ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন, আর গাছপালা ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ, এবং সে পরিবেশের সংরক্ষণ পছন্দ ছিল। তাই কলকাতা থেকে খানিক দূরে, ব্যারাকপুরে জংলী জায়গাতে তাঁরা অনেকটা সময় কাটিয়েছেন।

এদেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন লেডি ক্যানিং, বরং তাঁর মন পড়ে থাকতো দার্জিলিং-এর পাহাড়ি জঙ্গলে। লেডি ক্যানিং চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি ছিলেন আদ্যপান্ত ভ্রমণপিপাসু মানুষ। ভারতবর্ষে আসার পর তাঁর তিব্বত যাত্রার কথা জানা যায়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জানা যায় এই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি তিনি, রাণী ভিক্টোরিয়া’কে চিঠির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছিলেন। ইন্দ্রমিত্রের লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায় নারীশিক্ষায় লেডি ক্যানিং-এর প্রচুর অর্থদানের কথা।

লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে গভর্নর জেনারেল পদের বিলুপ্তি ঘটে, প্রচলন হয় ‘ভাইসরয়’ পদের। তাঁর সময়ে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজ পরিবারে এদেশের ক্ষমতার ভার যাওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই টালমাটাল পরিস্থিতি থেকে সরে গিয়ে এই সময় লেডি ক্যানিং এদেশের মানুষ ও প্রাণীবৈচিত্র্য নিয়ে লেখা বিভিন্ন চিঠি ও জার্নাল, শিল্প-চিত্রকর্ম প্রভৃতি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হওয়ার পর লেডি ক্যানিং আরও একাকীত্বে ডুবে যান। তাঁর গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের প্রতি বিশেষ টান ছিল। তৎকালীন সময়ে ব্যাপটিস্ট মিশনের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচলন শুরু হলে এই বিষয়ে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, বুদ্ধিমতী এবং ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল।

তামিলনাড়ুর প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হল লেডি ক্যানিং-এর আসন, যা কুন্নুর অর্থাৎ নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। তৎকালীন ‘ফার্স্ট লেডি’ ক্যানিং কলকাতাকেও পছন্দ করতেন ভীষণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ‘কলকাতা’ তখন ভারতের রাজধানী ছিল। কলকাতায় থাকাকালীন ‘ভাইসরেগাল রেসিডেন্সি’(যা বর্তমানে রাজভবন)-তে বিতর্কের আসরে অংশগ্রহণ করতেন এবং দেশ দেখার নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরতেন তিনি। সামরিক কর্তা ও আমলারা ধৈর্য সহকারে শুনতেন তাঁর কথা। রোজ ঘোড়ায় চড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে বেরোতেন খেয়ালের বশেই।

লেডি ক্যানিং-এর সঙ্গে বাংলার মিষ্টির আত্মিক টান উপলব্ধি করা যায়। মিষ্টি শিল্পের বিখ্যাত নাম ভীম চন্দ্র নাগ। কলকাতায় লেডি ক্যানিং প্রথমবার এলে তাঁর জন্মদিনে ভীম চন্দ্র নাগ এক নতুন ধরণের মিষ্টি উপহার স্বরূপ তুলে দেন। ডেজার্ট হিসেবে এই মিষ্টি লেডি ক্যানিং-এর এতটাই পছন্দ হয় যে সেই মিষ্টির নামই হয় ‘লেডি ক্যানিং’। যার নাম অপভ্রংশে হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘লেডিকেনি’। যা আজও বাঙালির অন্যতম প্রিয় মিষ্টি।

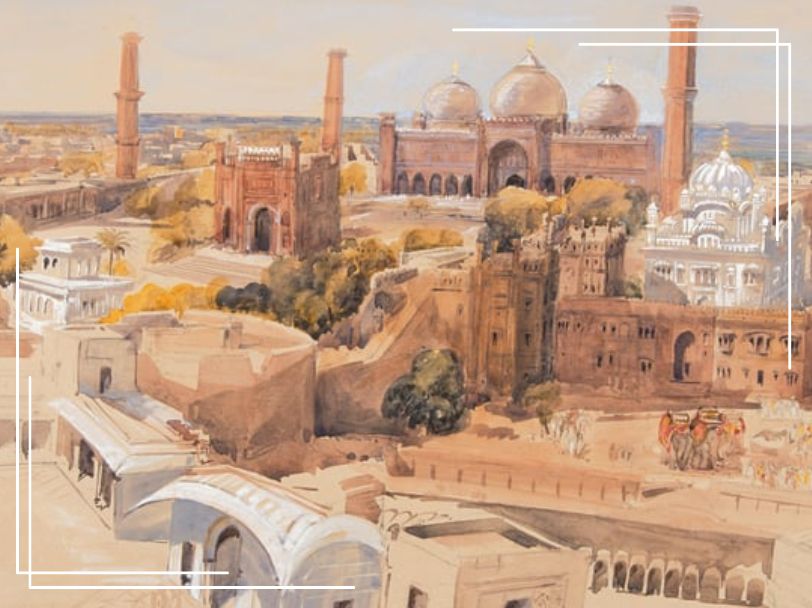

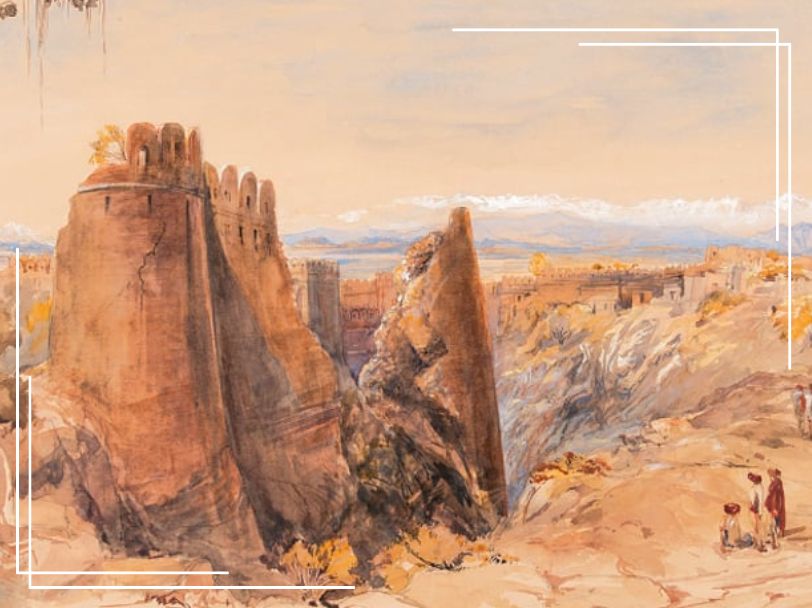

১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ সালে চার্লস ক্যানিং নীলগিরি থেকে সিমলা, পাটনা, বেনারস, দার্জিলিং, ঔধ, লাহোর, রাওয়াপিণ্ডি, আলমোড়া – গেছেন কর্মসূত্রে, আর সর্বত্র শার্লট তাঁর ছায়ার সঙ্গী হয়ে গেছেন, সঙ্গে থেকে জায়গাগুলির ছবি এঁকেছেন। সেই সাড়ে তিনশোটি জলরঙের ছবি রাখা আছে লন্ডনে হাইড পার্কের গায়ে ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে। আর ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংরক্ষণ করছে তাঁর ভারতবাসের ডায়েরি, যার খানিকটা এক তাঁবুতে থাকার সময় আগুন লেগে পুড়ে গেছিল।

ভারত থেকে লেডি ক্যানিং-এর আর ফেরা হয়নি নিজের দেশে। ১৮৬১ সালে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর ‘জাঙ্গল ফিভার’ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮৬১ সালের মে মাসে জোড়াসাঁকোতে জন্মালেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তান। আর সে বছরেই নভেম্বরে ব্যারাকপুরে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন শার্লট। পরের বছর ভারতের পালা শেষ করে ফিরে গেলেন চার্লস। মাত্র পাঁচটি ছটি বছরে কতো না ঐতিহাসিক কান্ড ঘটে গেলো! চার্লস তাঁকে ইংল্যান্ড নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, ম্যালেরিয়ার কবলে থাকা শার্লটকে নিয়ে দীর্ঘ পথ পারি দেওয়া ছিল মৃত্যুরই সমান। ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

বোন লেডি ক্যারোলিন সোমার্স-ককসকে এক চিঠিতে লেডি ক্যানিং বলেছিলেন, ‘এটি অনেকটাই অদ্ভুত যে মৃত্যুর মতো আশীর্বাদ আর নেই’। চিঠিতে আরও লিখেছিলেন, ‘আমি মাঝে মাঝে মনে করি আমার মৃত্যুকে আরও ভয় করা উচিত। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার শেষ প্রার্থনা।’ যে প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন লেডি ক্যানিং সেই প্রকৃতি থেকেই তিনি পেলেন মৃত্যুর ছোঁয়া।

অনুলিখন- অরিন চক্রবর্তী

তথ্যসূত্রঃ

(1) Charles Allen, A glimpse of the burning plain: leaves from the journals of Charlotte Canning (London: Joseph, 1986)

(2) Virginia Surtees, Charlotte Canning (London: J. Murray, 1975)

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।