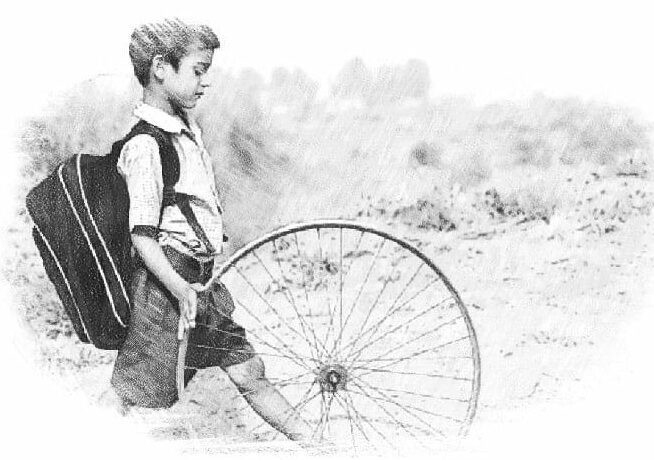

একটা ছেলেকে আজও দেখতে পাই৷ বয়স ছয় বা সাত হবে৷ বয়সের মাপের চেয়ে একটু বেশি লম্বা৷ কাঁধ, বুক, পিঠ— হাড়ের চওড়া কাঠামো৷ রং ঘন কালো৷ মাথাভরতি খাড়া চুল— ব্রাশের মতো৷ পরনে দড়িবাঁধা হাঁটু-পর্যন্ত প্যান্ট— ঢোলা, ঝুলঝুল করে৷ খালি পা৷ ভাঙা সাইকেলের ক্ষয়াটে রিং গড়াতে গড়াতে ছেলেটা দৌড়চ্ছে৷ তার প্রিয় খেলা৷ হাতের ছোট্ট লাঠি দিয়ে রিংয়ের গায়ে মারছে ট্যাং ট্যাং আর রিং গড়াচ্ছে৷ হয়ত দুপুর, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পেছন দিকে ফজলচাচার সাইকেল সারাইয়ের দোকান। সাইকেল ভাড়া দেয় ফজলচাচা, একঘণ্টা একআনা। রিংও ভাড়া দেয়, একঘণ্টা একপয়সা, সেখান থেকে আগাম পয়সা দিয়ে ভাড়া এনেছে৷ হয়তো গরমের দুপুর, পিচ গলছে, রাস্তা বলতে গেলে শুনশান, গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার আর ঘড়িসারাইয়ের দোকানের ফাঁকে রামবাবু জুতো সেলাই-পালিশ করছেন, সূর্য ঠেকাতে কালো কাপড় ঝুলছে ভাগবতের পানের দোকানে, নরোত্তমবাবুর মিষ্টির দোকানে… সেই আগুনের হাওয়ার ভেতর ছেলেটা রিং গড়াতে গড়াতে এ রাস্তা ও রাস্তা ছোটাছুটি করে৷ হয়তো শীতের দুপুর, মিঠে রোদ, চার্চের দরজায় কমলালেবু আর শাঁকালুর ডালা, গরমজামা-গায়ে ছোটরা গলিতে ব্যাডমিন্টন খেলে, ব্যাট-বল খেলে, ছেলেটা রিং গড়িয়ে যায়, খড়ি-ওঠা গায়ে৷ তার কি বন্ধু ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল৷ কিন্তু হাতে রিং পেয়ে গেলে বন্ধুদের মুখ আবছা হয়ে যায়৷ তারা হয়তো ডাকে৷ সে ডাক কানে আসে না৷

এতটা সময় ধরে এত কথা যে বলা হল, সেই ছেলেটির কথা এল কি? ট্যাং ট্যাং শব্দটা শোনা গেল কি? কেন সে ভাঙা সাইকেলের ক্ষয়াটে রিং চালিয়ে খুশি থাকে, ভাবা গেল কি?

ছেলেটির যে যুগে জন্ম, তখন একপয়সারও মূল্যবোধ ছিল৷ ছোট্ট গোল তামার মুদ্রায় মুকুটওয়ালা রাজার মুন্ডুর ছবি খোদাই করা থাকত৷ পরাধীন সময়ের দাগ স্বাধীনতার নয়া পয়সার যুগে মুছে দেওয়া হল ধানের শিষ আর কারখানার চিমনি ইত্যাদি দিয়ে, সঙ্গে মূল্যবোধটাকেও যেন ক্ষয়ে পেল৷ সপ্তাহে একদিন একটি পয়সা পেত ছেলেটি মায়ের কাছে৷ মায়ের অফুরান আদরের ভাণ্ডার, যা রিফিউজি যুগ পুরোপুরি শেষ করে দিতে পারেনি৷ ওই একটি দিনে সে জড়ো করত সাতদিনের আনন্দ৷ ওই একটি দিন হয়ে উঠত সীমানাহীন, পৃথিবী হয়ে উঠত একান্তভাবে তার, পৃথিবীর সব রাস্তা তার৷ প্রবল বেগে সে রিং ছোটাত এইজন্যে যাতে একঘণ্টায় যেন তার চেনা পৃথিবীর বাইরেটাও ছোঁয়া যায়৷ নোনাপুকুর ট্রামডিপো পেরিয়ে, ওয়েলেসলি স্কোয়ার পেরিয়ে, ময়দান পেরিয়ে নদীর ওপারে বাজবে ট্যাং ট্যাং৷

রিফিউজি জন্মে ঘরে-বাইরে ক্রমাগত হেরে-যাওয়াকে হারিয়ে জয়ী হতে চেয়েছিল সে এভাবে? সে কি জানাতে চেয়েছিল তার ভেতরের অন্যরকম আকাঙ্ক্ষা? না কি সে আসলে পলাতক?

ফজলচাচা বললেন, তোকে আর রিং দিবো না৷ তুই গায়ের জোরে ছুটাস৷ শ্যামভাই দেখছে পাগলার মতো ছুটছিস৷ ইমানুর বলল তুই বাস-মোটরের গায়ে লেগে ছুটাস৷ অ্যাকসিনডেন হলে পুলিশ আমার খাল খিঁচে নিবে৷ হাজত খাটাবে৷ দুকান তুলে দিবে৷

খাটালের খড়কাটার মেশিন এই সময় কানে তালা লাগানো ফাট ফাট শব্দে চলতে শুরু করে৷ ফজলচাচা থামেন৷ ধাতস্থ হয়ে বলেন, শোন, ঠান্ডা হয়ে বোস৷ রিং চালানো একটা খেলা, ফুর্তি হয়৷ পাড়ার ভিতর গলির ভিতর চলবি, মাঠের ভিতর চলবি৷ এটা খেলা রে, বাবুয়া৷ তুই কি টিরেন ছুটাতে চাস? তোদের বস্তির শান্তি মেয়েটাও তোর মতো জোরে ছুটাত৷ পালিতবাবুর কুত্তা তাড়া করল৷ ভাগতে গিয়ে ডাস্টবিনে মাথা ঠুকে হাসপাতাল৷ চারটা ইস্টিচ হল৷ হাতে বান্ডিজ হল৷ আর চালায় না৷

শান্তিকে ছেলেটি চেনে৷ ভানি ধোপানির মেয়ে৷ ওর চেয়ে বড়৷ মাথায় বোঁচকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কাপড় কাচতে যায়৷ তা ও ভাগতে গেল কেন? ভয়ে? সে যখন রিং চালায়, ভয় ছুটে পালায়৷ শান্তির জন্য ছেলেটির সামান্য কষ্ট হয়, আবার ভালো লাগে এই ভেবে যে শান্তি পারেনি, সে পারে৷ শান্তির কাছে এটা একটা খেলা৷ তার কাছে একটা চলা, যেভাবে সে চলতে চায় কিন্তু পারে না… তার কাছে একটা বলা, যে কথা সে বলতে চায় কিন্তু পারে না৷ পুজোর সময় সবার নতুন জামাকাপড় হয়, তার হয় না৷ সে ট্যাং ট্যাং করে বলতে পারে, আমার লাগে না৷ স্কুলে সবার বই হয়, তার হয় না৷ সে ট্যাং ট্যাং ছুটিয়ে বলতে পারে, আমার লাগে না৷

সেই ছেলেটাকে দেখতে পাই আজও, তখন তার চুল আর খাড়া নয় তত, কিছুটা বসেছে, মাথার পেছনদিকে খানিক বুনোকাঁটার ঝোপের মতো৷ চোয়াল উঁচু হয়েছে৷ নীচের ঠোঁট মোটা এবং একটু ঝোলা৷ বাড়িউলি দিদিমণি বললেন, তুই বোধহয় আদিবাসী ঘরের ছেলে৷ শিবতলার মাঠে কাঞ্জিলালদা তাকে দূরে দাঁড় করায় বল কুড়োনোর জন্য৷ ফিল্ডিং সাজানোর অছিলায়৷ ব্যাট করবে না, বল করবে না, শুধু ফিল্ডিং৷ এই জায়গাটায় পুরোনো কবর আছে অনেক৷ শেয়ালের গর্ত আছে৷ তাকে খেলায় নেওয়া হয়েছে এই খুশিতে ছেলেটি সেখানেই দাঁড়ায়৷ কবরের ঢিবিতে বল পড়ে এদিক ওদিক ছিটকে যায়৷ ধরতে সমস্যা হয়৷ তাকে লাফালাফি করতে দেখে সবাই হাসে৷ মজার খোরাক৷ একদিন গর্তে ঢুকে-যাওয়া বল বের করতে গিয়ে তার হাতে ঠেকল হাড়৷ সে একটানে হাড়টা বের করে ছুঁড়ে দেয় উইকেট লক্ষ করে৷ ভয় পায় কয়েকজন৷ নিজেরা হাতে তুলে সরাতে পারে না হাড়৷ কে জানে যদি ঘাড়ে চাপে৷ একদিন গর্ত থেকে সাপ বের করে ছুঁড়ে দেয়৷ ভয় পেয়ে সব মাঠ ছেড়ে পালায়৷ খেলা পণ্ড৷ দুটো পুরনো কবরের মাথায় দাঁড়িয়ে সে মজা দেখে৷ এইটাই সে চেয়েছে৷ মাথার ভেতর বাজে ট্যাং ট্যাং৷ গোবরা গোরস্থানের পুকুরে সারা দুপুর একা একা সাঁতরানোটাও ওই সাইকেল রিং ছোটানোর আরেকটা ধরন৷ নিজেকে অনেক বড় করে পাওয়া, এবং নিজের অস্তিত্ব বাজিয়ে দেওয়া৷ রোববার দুপুরে ভিড় হত পুকুরে৷ সে জলঢোঁড়া বা হেলে ধরে ছুড়ে দিত ঘাটের দিকে৷ ছড়িয়ে পড়ত আতঙ্ক৷ পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে৷ কয়েকজন গাল পেড়ে তার দিকে তেড়ে আসতে চাইত৷ তখন সে মাঝপুকুরে৷ ডুবসাঁতারে৷ ধরার সাহস পেত না কেউ৷ মাথার ভেতর সেই শব্দ— ট্যাং ট্যাং।

সিমেন্ট-বাঁধানো কবরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পেয়ারা জামরুল খেতে খেতে একা একা বাংলা গান গাইত যে ছেলেটি তাকে স্পষ্ট দেখি৷ তখন খাড়া চুল পেতে বলেছে৷ গোঁফের রেখা পুরু হচ্ছে৷ স্বর ভাঙছে৷ বামুনপাড়ায় গিরিন ময়রার দোকানের পাশে পাঁচিলে বসে সে রেডিয়োর গান শুনত৷ দুপুরের দিকে কীসব আসর হয় যেন, দোকানের কর্মচারীরা ওই সময় ভাত খায় রেডিয়ো চালিয়ে৷ ওরা শোনে, ছেলেটিও শোনে৷ সেখানেই শেখা৷ ‘অলির কথা শুনে বকুল হাসে, কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো’ বা ‘আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি, আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি’ এইসব৷ কথাগুলো মিষ্টি মিষ্টি৷ সবটা যে বুঝত তা নয়৷ অলি মানে কোনো মেয়ে৷ নিজের মতো কথা বসিয়ে, বা শব্দ আগে পিছে করে, বেসুর লাগিয়ে গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ত৷ বিরাট বিরাট গাছের ছায়া৷ হালকা সবুজ হাওয়া৷ পাখির ডাক৷ সে ঘুমিয়ে পড়েছে কতদিন! বাড়িউলির মেয়ে তার গান শুনে হাসে৷ বলে, কথার মাথামুন্ডু নেই, সুরের তাল-বেতাল নেই৷ মেয়েটির গানের মাস্টার আসত বাড়িতে৷ দেমাক তো হবেই৷ তবে মেয়েটি তাকে একটু ঠিকঠাক গাওয়া শেখাতে চেয়েছিল৷ বয়সে তার চেয়ে ছ-বছরের ছোট সেই মেয়ে সূর্যোদয় দেখাবে বলে রংকলের মাঠে নিয়ে যায় আর ভোরের সূর্য ছাড়াও যা সে দেখায় ছেলেটি অবাক চোখে দেখেছে, ছুঁয়েছে৷ বাড়িউলির মেয়ে তার করতলে৷ বাহাদুরের বউয়ের হাসি শোনা গেল, বেশি দূরে নয়৷ প্রথম দেখার ছবি কি সহজে মরে! সাইকেলের রিংটা অনেক দূরে গড়িয়ে দিই৷

দিদিমার পাশটিতে বসেছে ছেলেটি৷ সন্ধের কুপি জ্বলছে৷ উনুনে আটা আর গুড়ের গোলারুটি তৈরি হচ্ছে৷ ধোঁয়া খিদে চাগিয়ে দেয়৷ মাস্টারমশাইয়ের ঘরে সেলাইকল চলছে৷ রানিবউদি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন৷ ছেলেটি দিদিমার গা ঘেঁষে বসে আরও একটু৷ দিদিমা বলেন, খাড়া৷ আগে তর দাদুরে দেই৷ আর দেরি হইলে গজর গজর শুরু করব৷ ছেলেটি বলে, না না৷ আমি পরে নেব৷ দাদুকে আগে দাও৷ আমি একটা লেখা লিখেছি৷ তোমাকে শোনাব৷ দিদিমা বলেন, তুই লিখছস? কই দেখি৷ ছেলেটি বাঁধানো খাতা বের করে৷ বলে, তুমি আমাকে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র পড়িয়েছ৷ আমি তোমাকে আমার লেখা পড়াব৷ দাদুকে গোলারুটি দিয়ে দিদিমা ফিরে আসেন৷ কুপিটা উনুনের ডানদিকে আসে৷ ছেলেটি পড়ে, শিরিষগাছের মাথায় সূর্য ও অন্ধকার৷ ঘাসের মাথায় শিশির৷ রাজবাড়িতে ময়ূরের ডাক শোনা গেল৷ জানালায় রাজকুমারীর মুখ৷ দাঁত ব্রাশ করছে৷ দাদু বললেন, আমারে আরেকটু গুড় দিবা৷ দিদিমা বললেন, পরিতোষের বাবা সপ্তাহে তিনদিন শিয়ালদার বাজারে যায়৷ একা একা মাল টানা, ভ্যান টানা পারে না৷ মাল নাকি চুরি হয়৷ গায়েগতরে শক্ত একটা কম বয়সের পোলা চায়৷ দুই-তিন ঘণ্টার কাম৷ একদিনে পাঁচটাকা দিব৷ তার ছেলে বড় ইস্কুলে পড়ে৷ সে কেমনে বাজারে যায়! যদি তুই করস৷ দুপুরে মাত্র দুই-তিন ঘণ্টার কাম৷ দিনে পাঁচটাকা৷

খাতা বন্ধ করে উঠে পড়ি৷ বলি, এর চেয়ে অনেক ভালো কাজ করুম৷ সম্মানের কাজ৷ অনেক বেশি টাকা৷

দিদিমা কিরণবালা বসু চলে গেলেন৷ প্রায় অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়৷ দাদু নলিনীকুমার বসুও একইভাবে৷ আমি তখন দেওয়ালে দেওয়ালে বিশ্ববিপ্লবের স্লোগান লিখছি৷ দেশ বিদেশের নাম লিখছি৷ খোকা নিখোঁজ হল৷ যশোর না রাজশাহির ছিপছিপে হাসিখুশি ছেলেটির খোঁজ পাওয়াই গেল না৷

বেলাজলে বালকের স্নান শেষ৷ এরপর নতুন দুপুর, আরেক দহনবেলা৷

‘মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত’ একটি জাতীয়তাবাদী দলের দুই মস্তান একরাতে রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, কাল থেকে এপাড়ায় যেন না দেখি৷ বডি পড়ে যাবে৷ কেউ ছুঁতে আসবে না৷ এরকম কিছু ঘটবে অনুমান করা যাচ্ছিল৷ মানিকদাকে তুলেছে পুলিশ৷ মানিকদার কাছ থেকে অনেক নাম বের করেছে৷ পাড়া বন্ধুহীন৷ আমার রূপকথার পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না৷ আবার মরতেও চাই না৷ ভাঙা সাইকেলের ক্ষয়াটে রিংটা গড়িয়ে দিই৷ একদিন দেখে নেব ঠিক৷ ট্যাং ট্যাং বাজে কোথাও৷

(সমাপ্ত)

ছবি সৌজন্য: লেখক, Istock,

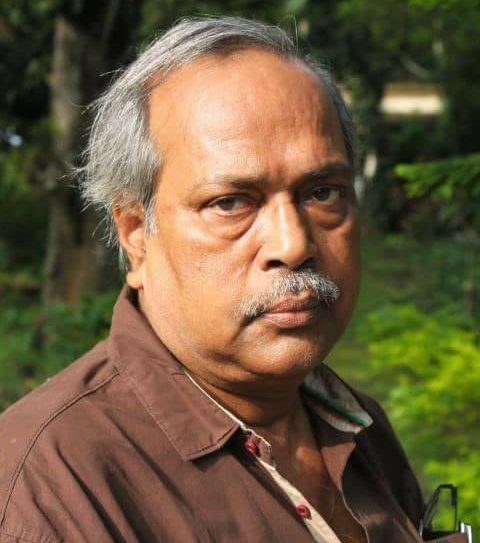

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।

3 Responses

শেষ হয়েও রয়ে গেল রেশ,

লেখাটা লিখেছেন সত্যিই ভালো বেশ !

গন্ধেশ্বরী একটি দেবীর নাম,

মুন্ডেশ্বরী নদীর তীরে আছে কারো নাম।

পড়ে বলবেন কেমন, একটি লেখা পাঠালাম।

“সান্নিধ্য”, প্রতিলিপিতে পড়ুন :,

https://pratilipi.page.link/G6gT5wP5N8zEjUYT9

সংখ্যাতীত রচনা ভারতীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে এবং শুনতে পারেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

গোবরা গোরস্থান রোডে একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়েছিলাম, যখন প্রথম কলকাতা বেড়াতে গেলাম।

শুরু থেকে এই লেখা সম্মোহিত করছিল, তারপর এতগুলো পর্ব ঘুরে এসে শেষে যেন ঘোর লেগে গেল! আমিও যেন দেখছি ঐ হাফ প্যান্ট পরা বালকের সাইকেলের রিং নিয়ে ট্যাং ট্যাং দৌড়, সে যে হারতে জানে না! খুব সুন্দর!