‘পুষ্প বিকাশের সুরে, দেহ মন উঠে পূরে’ –

বিকেলের তাপ ঘন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সাইকেল, বয়ঃসন্ধির মনকেমন পেরিয়ে আমি নিজেই হয়ে উঠছি মণিপুররাজকন্যা। কী যেন এক ভেঙে ফেলার আস্বাদ আমার কিশোরীমনের দরজায় এসে আছাড় খাচ্ছে বারংবার। ভেসে যাচ্ছে কুণ্ঠা, লজ্জা, ভয়। শরীর, মনের কোষগুলো পাপড়ি মেলছে অতি দ্রুততার সঙ্গে। বসন্তের টানা একমাস, বিকেলের রিহার্সাল জুড়ে ধরা দিচ্ছে যে নারী, সে আমি নই, আমি নই। মুকুলিত পুষ্পের আগায় যেন পুরুষের অতি তীব্র ডাক। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে সেতারের মৃদুমিঠি স্বর—‘প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা’। নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছি অনাবিল আনন্দে। জন্ম নিচ্ছে চিত্রাঙ্গদা। জন্ম নিচ্ছি এক নতুন আমি। এই মুহূর্তটা কি ভয়ের ঊর্ধ্বে জয় করা নয়? মঞ্চের ভয়, দর্শকের ভয়, তদুপরি নিজেকে জানার ভয়! যে মাধ্যমটি দিয়ে এ-সকল অনুভূতির সম্মুখীন হয়েছিলাম সেই কিশোরীকালে, তা হল নাচ। নাচ—এই শব্দে আমার হৃদিসমুদ্রে তরঙ্গ বয়ে যায়। মনে হয়, দেহের উঠোনে কেউ বুঝি পরম যত্নে আলপনা এঁকে দিল। যেন, ভিতরগাঙে ছলাৎ শব্দ তুলে ভঙ্গি ফুটে উঠল টলটলে পদ্মপাতার মতো! সেই কোন ছোটবেলায় দিদির হাত ধরে নাচের স্কুলে যাওয়া। তারপর থেকে নাচ মানে শুধুই আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উদযাপন। কিন্তু নাচ যে আসলে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তা কেবল মঞ্চে উপস্থাপন করার শিল্প নয়, সে বোঝার সাধ্যি তখনও আমার হয়নি। (Cover Story)

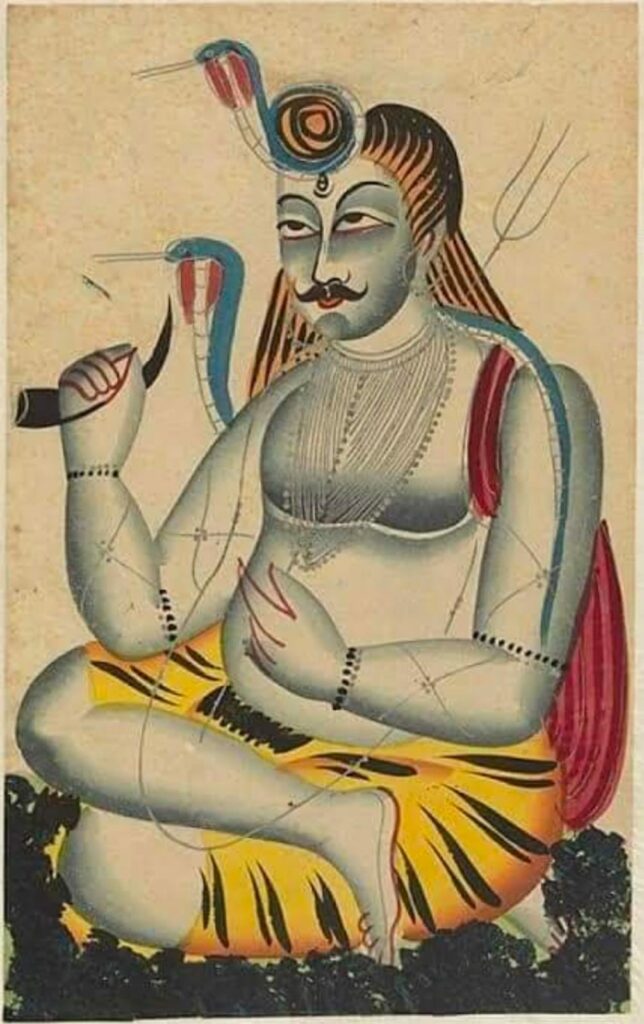

একদিন, মনসামঙ্গল কাব্য পড়তে গিয়ে শিবের নৃত্যের একটি অপরূপ বর্ণনা পেলাম। আমরা জানি, শিব হলেন নটরাজ। আমাদের ধারণা অনুযায়ী, তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে জগৎ-সংসার এক হয়ে যায়। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে সেই শিবকেই দেখছি আনন্দে নেচে উঠতে। মনসা চণ্ডীকে দংশন করায়, চণ্ডীর মৃত্যু হয়েছিল। শিবের অনুরোধে চণ্ডীর দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করেন মনসা। চণ্ডী যখন চোখ মেলে তাকান, শিব তখন পার্বতীকে পাশে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। চৈতন্য পূর্ববতী কবি বিজয় গুপ্ত লিখছেন —

জগৎমোহন শিবের নাচ।

সঙ্গে নাচে শিবের ভূতপিশাচ।।

রঙ্গে নেহালী গৌরীর মুখ।

নাচে গঙ্গাধর মনের কৌতুক।।

হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।

নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ।।

শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।

হাতে তালি দিয়া কিংকরে গীত গাহে।।

বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।

ডুমুডুমু বলি ডমরু বাজে।।

মরিয়াছিল চন্ডিকা জীল আর বার।

ডাকিনী যোগিনী দিল জয়-জোকার।।

কার্তিক গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।

গৌরী মুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে।।

দেখিয়া কৌতুক দেব সমাজে।

পুষ্প বরিষণ করি ধুমধুমি বাজে।।

ডাহিনেতে গৌরী বামে পদ্মাবতী।

হাসিয়া চলিল দেব পশুপতি।।

ভাবুন, সমস্ত দুশিন্তা, ভয় কাটিয়ে শিব আনন্দে নাচছেন এবং তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে ভূতপিশাচ, নন্দী, ডাকিনী-যোগিনী, কার্তিক, গণেশ সকলে। আবার সেই শিবকেই ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাচ্ছি আরেকভাবে —

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।

নাচেন শঙ্কর ভাবেতে ঢলিয়া।।

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।

নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে।।

আর ঠিক এখানেই আমার মাথায় এতদিন ধরে গেঁথে যাওয়া একটি মিথ ধূলিসাৎ হল সম্পূর্ণরূপে। শিবের নৃত্য মানেই নটরাজের তাণ্ডব নয়। আমাদের ঘরোয়া, সংসারী অলস অঙ্গের শিব আনন্দে নেচে ওঠেন তাঁর চারপাশের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। ‘Expression of joy through dance’ কথাটির অন্যতম সার্থক উদাহরণ বলা যেতে পারে।

নাচের প্রসঙ্গে সেই হর-পার্বতীর কথা এলই যদি, এক্ষেত্রে একটি অতিপরিচিত দৃশ্যের উল্লেখ করতে হয়। দুর্গাপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের আগ-মুহূর্ত। সবার চোখে জল। তবু হাসি মুখে বিদায় জানানো হচ্ছে ঘরের মেয়েকে। বেজে উঠছে ঢাক, কাঁসর, শঙ্খ। দিকে দিকে উলুধ্বনি। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ধুনুচি কিংবা বিসর্জনের নাচ। সে নাচের মুদ্রা নেই, পরিমিত তাল নেই। আপামর বাঙালির জীবনযাত্রায় এই ছবি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শ্মশাননিবাসী জামাই শিবের কাছে পার্বতীকে পাঠানোর আগে, সকলের একসঙ্গে নৃত্যে মেতে ওঠা। তাই হয়তো, বরাকরের মুখোপাধ্যায় পরিবার বিজয়া দশমীর ভোর থেকে নৃত্যে-গীতে ভরিয়ে রাখে দুর্গামণ্ডপ। কোনও এক মন্ত্রবলে বাড়ির মেয়ে দুর্গাকে বিদায় জানানোর আগে আনন্দে ভরে থাকার ছুতো; আরও একটি বছরের অপেক্ষায়। আবার উড়িষ্যাতে ষোলো দিনের দুর্গাপুজো যা কিনা ‘শোদসা দিনাত্মক পূজা’ নামে খ্যাত, সেখানে দেবীর প্রাঙ্গণে বেশ কিছু লোকনৃত্য পরিবেশন করা হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হল বাঘনাচা, ঘোড়ানাচা, মেধানাচা, পটুয়ানাচা, ঘটনাচা ইত্যাদি। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্যই এমন আয়োজন। এই নাচ আসলে আনন্দ, দুঃখ, ভয়হীনতার চূড়ান্ত মিশ্র অনুভূতি। পাঠক, ভেবে দেখুন, স্থান, কাল, ক্ষেত্রবিশেষে নাচের পরিভাষা কী অপূর্বভাবে বদলে যাচ্ছে!

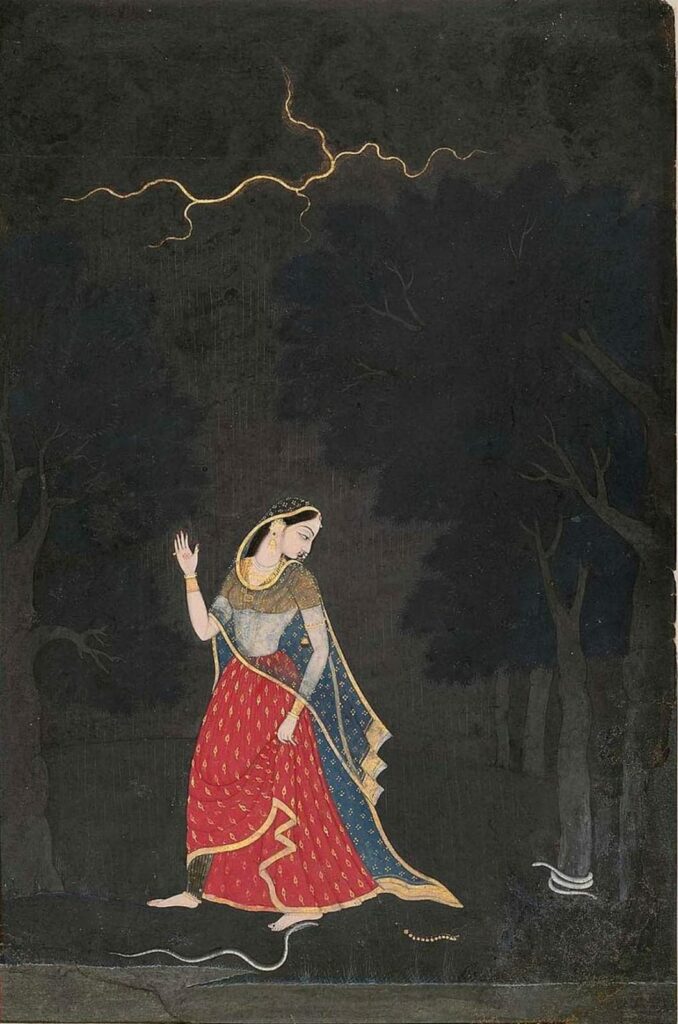

নাচের বিভিন্ন গুপ্ত কক্ষ সম্পর্কে আমি অবগত হই ওড়িশি নৃত্যশিল্পী গুরু অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। জয়দেব রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ আমার আগেই পড়া ছিল। কিন্তু তা কীভাবে ওড়িশির মুদ্রায়, আঙ্গিকে, ভঙ্গিতে ধরা দিল সে জ্ঞানলাভ আমার হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের অন্যতম পদ ‘সখী হে’। জয়দেব লিখছেন, ‘নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্/চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্’। রাধার ভাষ্যে তাঁর এবং কৃষ্ণের মিলনের বর্ণনা। কিন্তু পদ্মবিভূষণ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র সেই পদের নৃত্যবিন্যাসে দেখালেন, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে রাধা চলেছেন, একা। পথে তাঁর শত বাধা, ভয়, আশঙ্কা, লোকলজ্জা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু তাও রাধা চলেছেন প্রেমের টানে। জয়দেব কোথাও নৃত্যরত রাধার অভিনয় নিয়ে বলেননি। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের যোগ্য শিষ্য গুরু অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় শেখালেন, একটা পদ কীভাবে নাচ হয়ে উঠছে এখানেই। অতএব, যে নৃত্যশিল্পী এই অষ্টপদী পরিবেশন করছেন, তাঁর আর রাধার মধ্যে কোনওরকম ভেদাভেদ থাকছে না আর। একই শরীর, একই মন নিয়ে সমস্ত বিপত্তি, ভয়ের ঊর্ধ্বে তাঁরা একত্রে যাত্রা করছেন অভিসারের গহীন, দুর্গম পথে। ২০২০ সালে, দিল্লির হ্যাবিটেট সেন্টারে গুরু অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পরিবেশন করি, ‘Ananta-the Infinite’। পঞ্চভূত নিয়ে এই নৃত্যবিন্যাস। পরিবেশন শেষে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি গুরুজীর পাশে। আমাদের সকলের পোশাক থেকে ঝরে পড়ছে আনন্দশিশির, স্বেদবারি, মুক্তির উন্মাদনা। গুরুজীর মুখে রাঙাআলো। আর আমার চোখে জল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, পার্থিব সকল চাওয়া-পাওয়া মিথ্যে; সত্যি শুধু এই আনন্দটুকুই। নাটালি পোর্টম্যান অভিনীত ‘ব্ল্যাক সোয়ান’ সিনেমাটির কথাই ভাবুন! নিনা ওরফে নাটালি যে কিনা ব্যালে-র মাধ্যমে প্রিন্সেস ওডেট-এর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারফেকশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজেকে। সিনেমার শেষে আমরা দেখি, নিজের অজান্তেই তিনি আঘাত করছেন নিজের শরীরে। কিন্তু নাচের উন্মত্ততায়, নিজেকে মেলে ধরার আনন্দে কোনও হুঁশ নেই তাঁর। রিয়্যালিটি এবং ফ্যান্টাসির মধ্যে ভেদাভেদ রাখতে না পেরে তিনি একই অঙ্গে হোয়াইট সোয়ান থেকে রূপান্তরিত হচ্ছেন ব্ল্যাক সোয়ানে। একেবারে শেষ দৃশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী নিনা বলছে, ‘আই ফেল্ট ইট। ইট ওয়জ পারফেক্ট’। নিজের সমস্তটুকু নিংড়ে একজন নৃত্যশিল্পী আনন্দলাভ করেন নাচের মাধ্যমে। তিনি দুঃখেও নাচেন, আনন্দেও নাচেন।

কিন্তু নাচ কি শুধুমাত্র একজন নৃত্যশিল্পীরই? একেবারেই না। নাচ সকলের। একটি শিল্প তখনই সর্বস্তরে সমাদর পায় যখন তা সর্বসাধরণের হয়ে ওঠে। যে লোকটি সারাবছর কারখানায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হিন্দি গানের ছন্দে তুমুল নেচে চলেছে, অনেকে সেই নাচের নান্দনিক রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন; কিন্তু তার আনন্দটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এমনকি, রুজিরুটির আশায় যারা গ্রামে গ্রামে শিব, কালী, দুর্গা সেজে নাচ করে, আমরা তাদের সংগ্রামকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতেও অক্ষম। এক্ষেত্রে ছাড় পায়নি আমাদের বেহুলাও। স্বামীর জীবন পুনরুদ্ধারের আশায়, দেবতাদের সভায় গিয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে হয়েছিল তাকে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ-র বর্ণনায় পাই – ‘দেবতা সভায় গিয়া খোল করতাল লয়্যা, নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী’। সেই কোন যুগে, শুধুমাত্র স্বামীকে ভালোবেসে নিজের মান-সম্মান, মর্যাদা, লোকসমাজের ভয় কাটিয়ে বেহুলার এই সাহসী পদক্ষেপ আসলে এক বিরল ঘটনা। প্রেম, সমাজ, অন্নসংস্থান, শিল্পচর্চার পাশাপাশি নাচের আরেকটি পথ দেখিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরের প্রতি আকুলতা থেকে, ভাবে বিভোর হয়ে চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন, তাকে বলা যায় ‘নৃত্যসংকীর্তন’। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ‘নৃত্যসংকীর্তন’ হয়েছিল সন্ন্যাস গ্রহণের পর, নীলাচলে-দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরের রথযাত্রায়। সাত সম্প্রদায়ের এই কীর্তনে চোদ্দ মৃদঙ্গ এবং ছাপান্ন জোড়া করতাল বেজেছিল। সেখানে নর্তক ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, সত্যরাজ, রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি এবং রঘুনন্দন। সর্বশেষে চৈতন্যদেব ‘মধুর নৃত্য’ করেছিলেন অন্যতম প্রধান গায়েন স্বরূপের গাওয়া এই ধুয়া গান ধরে – “সেই তো পরাণনাথ পাইনু, যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু”। নাচের ক্ষেত্রে ভাবের পাশাপাশি আরেকটি যে বিষয় নজরে আসে, তা হল উদযাপন। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের কথায়, “একজন উত্তম নৃত্যপারঙ্গম আসলে একজন উত্তম যোদ্ধাও বটে”। গ্রিসে, মূলত স্পার্টায় সৈনিকদের এক ধরণর নাচ শেখানো হত যা ‘pyrrhichē dance’ নামে পরিচিত। সামরিক প্রশিক্ষণের অঙ্গ ছিল এই নাচ। গ্রিসের এই নাচের পাশাপাশি মনে পড়ে যায় আমাদের ‘রায়বেঁশে’ নাচ যা ভারতীয় লোক যুদ্ধনৃত্যের একটি ঘরানা।

প্রোডাকশন- ‘Ananta- the Infinite’

ভাষা, জাতি, ধর্ম, দেশ, মহাদেশ, শহর থেকে গ্রাম, শ্রেণী ও বর্ণ বিভেদে নাচ সবার। বাংলার মাঝিমাল্লাদের নাচ হোক বা ভূমধ্যসাগরীয় জলদস্যুদের নাচ- বেপরোয়া জীবনের আনন্দই সেখানে মুখ্য। তাই পাশ্চাত্যের কান্ট্রি-ডান্স থেকে গম্ভীরা উৎসবের কালী-নাচ, ব্যালে থেকে ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী, বিবাহের আসর থেকে ইউরোপের রাজদরবার – নৃত্যের জয় সর্বত্র। মানুষ অতি আনন্দে ছবি আঁকে না, উপন্যাস লেখে না। কিন্তু নাচে। আসলে জীবনকে বেঁচে নেয় ভরপুর। নাচ সেখানে সাঁকোর কাজ করে।

আমি প্রাণভরে পাতার কেঁপে ওঠা দেখি। দেখি, নদী তিরতির করে নেচে চলেছে আপনমনে। নৃত্যরত ফিঙের উড়ে বেড়ানো, মন্দিরের গায়ে ভেঙে পড়া মূর্তির হস্তমুদ্রা, ঘাসের উপর দুলতে থাকা বৃষ্টিফোঁটার নাজুক সৌন্দর্য, যে-কোনও এলাকার নিজস্ব ছন্দ, মেঘের দলের উড়ে যাওয়ার গতিপ্রকৃতি এই সবকিছুর মধ্যে জেগে রয়েছে নাচ। এ আসলে নিজের কাছে পৌঁছনোর এক রোদেলা গন্তব্য…

আত্রেয়ী চক্রবর্তী। জন্ম ১৯৯২, হাওড়ায়। কবি, ওড়িশি নৃত্যশিল্পী। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করলেও, মূলত লেখালেখি করেন বাংলা ভাষায়। প্রকাশিত কবিতার বই - আফজলকে লেখা চিঠি