জন্মের পরই তিনি মরে যাচ্ছিলেন। এক জ্যোতিষী তেমন ভবিষ্যদ্বাণীও করে রেখেছিলেন। কিন্তু কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল যেন এবং জ্যোতিষীকে ভুল প্রমাণ করে ছাড়লেন সেই মেয়ে। হ্যাঁ, তিনি রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানে ভারতের রত্নহার। জন্মসূত্রে কর্নাটকী, সে রাজ্যের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। বিয়ে করেন এক বাঙালিকে, তিনিও বিজ্ঞানী, নাম শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়। আসুন, লেখার একেবারে শুরুতেই তাঁর আত্মজীবনী বইটিতে প্রবেশ করে ফেলি। যে বইয়ের নাম, ‘আ থাউজেন্টস স্ট্রিমস: আ পারসোনাল হিস্ট্রি’। জীবনারম্ভেই মৃত্যুর হাতছানির ইতিকথাটা সেখানে বেশ খেলিয়ে লিখেছেন রাজেশ্বরী— “আমার বাবা-মা আমায় বলেছেন, যখন আমার বয়স প্রায় এক বছর, তখন আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তাঁরা ভেবেছিলেন পটল তুলবই তুলব। এখানে বলি, ১৯২২ সালে আমার জন্ম, তার পর হল কি, আমার জন্মতারিখ এবং জন্মসময় কলকাতার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা। ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে প্রকাশিত নিউজপেপার ডেইলি পোস্ট-এ ওই জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ১০ টাকা তাঁর ফিজ হিসেবে মানিঅর্ডার করেও পাঠানো হয়েছিল। দু’-তিন সপ্তাহ পর জ্যোতিষীর থেকে জবাব এল, বিস্তারিত কোষ্ঠীবিচারের। সেই হরোস্কোপ আসলে ‘হরর’স্কোপ। কারণ, তাতে বলা ছিল— আমি যখন এক বছরে পৌঁছব তখন ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে ফেলব। তা আমার ওই প্রায় এক বছর বয়সের অসুস্থতায় সবাই খুবই, মানে আমার বাবা-মা, ঠাকুমা এঁরা, বেদনাদীর্ণ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁরা এও স্থির করে নিলেন, পুঁচকেটার জীবন বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন।”

“…সেই বাড়িটা ছিল বড়সড়। মাটির দেওয়াল। গোবর নিকোনো মেঝে। বাড়িতে চারটে ঘর ছিল, একটি রান্নাঘর তৎসহ, বাইরে ছিল বাথরুম। গাছগাছালি ঘেরা বাড়ি। বেশিরভাগই আমগাছ। রসপুরি এবং বাদামি— এই দুই ধরনের আমগাছ ছিল, যা আমার ঠাকুরদা লাগিয়েছিলেন। ততদিনে দশ বছর হয়ে গিয়েছে তাঁর মত্যুর। সেই আমের গাছগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তারা বছরে একবার এপ্রিম-মে-জুনে ফল দেয় ভরিয়ে। বাড়িটা ছিল হিরোদে নামে একটি গ্রামের কাছে, ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে ষাট মাইল দূরে, ব্যাঙ্গালোর-মহিশূর রেললাইনের ফ্রেঞ্চ রকস নামে একটি স্টেশনের পরে। যাই হোক, আমার ঠাকুমা-নির্দেশিত নানা চিকিৎসাব্যবস্থা যখন কাজে এল না, তখন বাবা-মা এক বিকেলের ট্রেনে আমায় নিয়ে রওনা হলেন ব্যাঙ্গালোর শহরে। সেখানে আমার মায়ের পরিবার পরিজনেরা থাকতেন, তাঁদের পারিবারিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখানোর উদ্দেশ্যেই ছিল সফর। ফেব্রুয়ারির ঠান্ডা রুখতে গরম জামাকাপড়ে মোড়ানো আমায় নিয়ে যখন ব্যঙ্গালোরে পৌঁছালো ট্রেন, তখন রাত আটটা। সেখান থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, যাকে জুটকা বলে, তাতে চেপে ২০ মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। ডক্টর ক্যাপ্টেন কৃষ্ণমূর্তি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন, দিদাদের ফ্যামিলি চিকিৎসক, তাঁকে নিতে চলে গিয়েছিল লোক। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি এসে পৌঁছে গেলেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে ভালো করে আমায় দেখলেন, তার পর বললেন, ‘বাচ্চা এখন ঘুমোচ্ছে ওকে বিরক্ত করব না, ওষুধ দেব না, কাল সকালে এসে যা করার করব।’ আমার দিকে তাকিয়ে সারা রাত আতঙ্কে কাটালেন বাড়ির সবাই। তারপর সকাল সাতটা নাগাদ ডাক্তারবাবু আবার এলেন, ততক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে, আমায় ঝকমকে লাগছিল নাকি, হাসছিলামও। ডাক্তারবাবু দেখলেন, তার পর বললেন আমি পুরোপুরি সুস্থ। আমার বাবা ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই কলকাতার জ্যোতিষীর গণনার কোনও গগনচুম্বী গলদ।…”

জীবনের শুরুতে মৃত্যুকে পরাস্ত করেন যিনি, তাঁকে রোখে কে? কর্নাটকের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী রাজেশ্বরীর জীবন ছিল সবদিক দিয়েই কৃতিত্ব-খচিত। সোনায় মোড়া শিক্ষাজীবন, বহু পুরস্কারও পেয়েছেন। ৮৮ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন কর্মবিহ্বল হয়ে কাটিয়েছেন। গোড়াতেই ওই যে জ্যোতিষীর কথা বললাম, তাতে মনে হতে পারে রাজেশ্বরীর পরিবার বুঝি অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে ছিল। তা কিন্তু মোটেই নয়। ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স তাঁর যে স্মৃতিচারণটি প্রকাশ করেছিল, তাতে রাজেশ্বরী বলেছেন, “আমি ১৯২২-এর জানুয়ারি মাসে জন্মেছিলাম এক উদারমনস্ক পরিবারে, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে নয়, হাতে বই নিয়ে জন্ম আমার, নিশ্চিত ভাবেই।… আমার ঠাকুমা কমলাম্মা দাসাপ্পা ছিলেন মহিশূর রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক। তিনি মহিলা শিক্ষা নিয়ে রীতিমতো সক্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে বিধবা ও স্বামীবিচ্ছিন্না মহিলাদের জন্য তিনি লড়াই করেছেন।… তৈরি করেছেন বিশেষ ইংরেজি স্কুল, যার পরিচালনার ভার ছিল ঠাকুমাদের মহিলা সেবা সমিতির কাঁধে। আমি এবং আমার ভাইবোনেরা ওই স্কুলেই পড়াশুনো শুরু করি।”

এর পর রাজেশ্বরীর জীবনে রয়েছে আর একটি বাঁক। কী সেটা? স্কুল ফাইনালের পর রাজেশ্বরী বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস নিয়ে পড়বেন ভেবে ফেলেছিলেন। ইতিহাস নিয়ে ভর্তি প্রায় হয়েই গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর যে অতীতের ঘটনা পড়তে ভারি ভাল লাগত। ভাগ্যিস ভাগ্যদেবতা টুক করে একটা টোকা দিয়ে খেলাটা ঘুরিয়ে দিলেন, আর তাতেই দশ দিক কাঁপানো এক বিজ্ঞানীকে আমরা পেলাম। কলেজে পদার্থবিদ্যা এবং অংক নিয়ে পড়তে শুরু করেন রাজেশ্বরী। সাফল্যের সিঁড়িতে পা রাখার সেই সূত্রপাত। তিনি লিখছেন— “আমি ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল কলেজে বিএসসি অনার্স (অংক) নিয়ে পড়লাম, তার পর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করলাম…” দুই পরীক্ষাতেই প্রথম রাজেশ্বরী। ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সে যোগ দিলেন তার পর, ইলেক্ট্রিক্যাল টেকনোলজি কমিউনিকেশন রিসার্চে। এর পর কী হল? “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা বুঝে নিতে মধ্যবর্তী সরকার গঠিত হল। সেই সরকার উজ্জ্বল কমবয়সী বিজ্ঞানীদের বাইরে পড়াশোনার জন্য চালু করল স্কলারশিপ। আমি সেই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করলাম। ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনার জন্য ছিল সেই আবেদন। ১৯৪৬ সালে সেই স্কলারশিপের আবেদন গ্রাহ্য হল এবং আমি পড়তে চললাম আমেরিকায়, অ্যান আরবর, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে। আমার বয়স তখন ২৫-২৬। অবিবাহিত। তবুও আমার পরিবারের তরফে এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি ওঠেনি।… ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমার মার্স্টার্স এবং তার পর পিএইচডি সবই হল আমেরিকায়। এই সময়টা ছিল এক আনন্দের মরশুম। কত কিছুই না শিখলাম সেখানে!… ১৯৪৯ সালে আমি মাস্টার্স ডিগ্রি পেলাম, তারপর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য গেলাম ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্স-এ। ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে আবার অ্যান আরবরে ফেরা, পিএইচডি-র পড়াশুনো চালিয়ে যেতে থাকলাম।…”

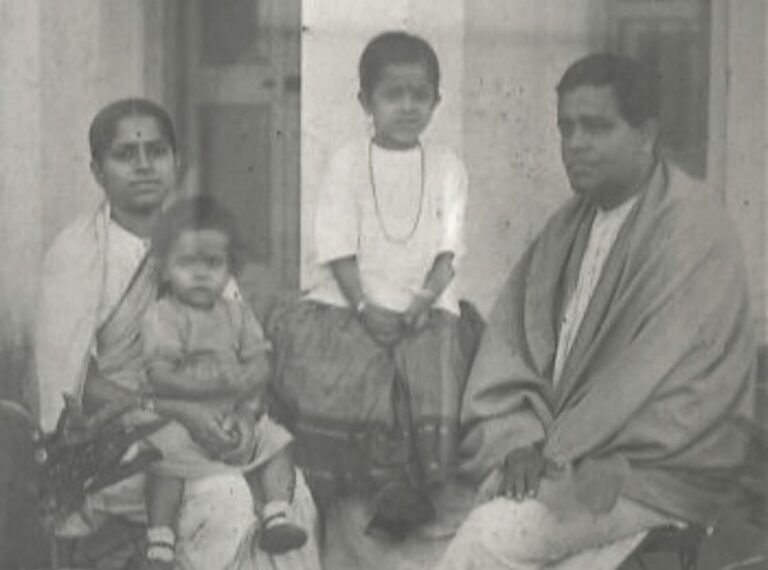

পিএইডি ডিগ্রি পকেটে পুরে ১৯৫৩ সালে রাজেশ্বরী শিবরামজা ফিরলেন দেশে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে তাঁর রিসার্চ কেরিয়ার শুরু হল। সেখানেই তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাঙালি বিজ্ঞানী শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দুই বিজ্ঞানীর চার হাত এক হল। বাড়ির তো কোনও আপত্তি উঠলই না, বরং পেলেন সমর্থনের শিহরণ। তারপর দোঁহে মিলে বিজ্ঞান সাধনায় লেগে পড়লেন— “আমি এবং আমার স্বামী এক সঙ্গে বহু গবেষণাপত্র তৈরি করেছি, বহু পত্রিকায় যেগুলি ছাপা হয়েছে। আমরা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থিওরি, ইলেক্ট্রন টিউব সার্কিট, মাইক্রোওয়েভ টেকনোলজি এবং রেডিও টেকনোলজির অনেক কোর্সে পড়িয়েছি। এ সব বিষয়ে বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে আমাদের। অ্যান্টেনা ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বড় কাজ রয়েছে। মূলত এয়ারক্রাফট এবং স্পেশক্রাফটের অ্যান্টেনা নিয়ে সেই কাজগুলি। আমার স্বামী মারা যান ১৯৯৪ সালে, তার পরেও আমি এ নিয়ে বই লিখে গিয়েছি।”

রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ২০১০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। তিনি নিজেকে ‘লাকি’ ভাবতেন, বলতেন, লাকি টু বি হোয়্যার আই অ্যাম। কারণ, ভারতের মেয়েদের কজনই বা এমন পরিবার পান, কজনই বা!

লোভীর মতো এখানে বলতে চাই যে ‘লাক’ আমাদের এই জীবনপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিজ্ঞানীর মুখে ‘ভাগ্য’ শুনে তাই বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই।

কীভাবে ‘লাক’ আমাদের জীবনপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল? এখানে একটু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কোট করতে চাই। আচার্য বসু তাঁর ‘অব্যক্ত’ বইতে বলেছেন, “প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।” রাজেশ্বরী সেই উত্তাপ, জল, মাটি পেয়েছিলেন অকৃপণভাবে। যাঁরা তা পাচ্ছেন না, তাঁরা আর্তনাদ করে যাচ্ছেন। অবিরল সেই আর্তনাদ। ‘অব্যক্ত’ বলছে,”সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেন্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না। কে মনে করিতে পারে যে, শত শত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহের বাহিরে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।”

আরও পড়ুন: অসীমা চট্টোপাধ্যায়– গর্বের উত্তরাধিকার

অনেক পুরস্কার পেয়েছেন রাজেশ্বরী, বিজ্ঞানের সভায় তাঁর পিঁড়ি পাতা ‘তরঙ্গ’-এ। তাঁর লেখা কয়েকটি বিখ্যাত বই— এলিমেন্টস অফ মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্টেনা থিয়োরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস, ডায়ালেক্টিক অ্যান্ড ডায়ালেক্টিক লোডেড অ্যান্টেনাস ইত্যাদি।

এ লেখা একটি ঘটনা বলে শেষ করব। সেই ঘটনা আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে জড়িয়ে, যা তুমুল বিতর্কিত। বলা হয়ে থাকে, ডক্টর সিভি রমনের অধীনে কাজ করতে চেয়েছিলেন রাজেশ্বরী, কিন্তু রমন অনুমতি দেননি। রমন তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের প্রধান। প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে এমন অর্ধচন্দ্রে নিঃসন্দেহে খুবই মুষড়ে পড়েন সদ্য তরুণী কৃতি বিজ্ঞানপড়ুয়া। সিভি রমনের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়, বারবার শোনা গিয়েছে। কমলা ভাগবত (পরে কমলা সোহোনি) তেমনই এক অভিযোগকারিণী। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি নিয়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে অ্যাডমিশনের জন্য গেলেন, বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু ডিরেক্টর রমন সেই আবেদন নাকি নস্যাৎ করে দেন। যদিও পরে কমলার পরিবারের চাপাচাপিতে ভর্তি করা হল তাঁকে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার তিক্ততা কোনও দিন কমলার মন থেকে সরেনি। আর রাজেশ্বরীকে তাঁর অধীনে কাজ করতে না দেওয়ার পিছনে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর নাকি যুক্তি ছিল, ওই তরুণীর ডিগ্রি পদার্থবিদ্যায় নয়, অংকে।

এই পর্বটা রাজেশ্বরীর বিদেশ যাওয়ার আগে, আর বিদেশ থেকে ফিরে এসে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তাঁর প্রবেশ অনেকটা ঝড়ের মতোই। পরে ওই বিভাগের প্রধান করা হয় রাজেশ্বরীকে। গাদা গাদা পিএইচডি ছত্রছাত্রী, রিসার্চ পেপারের ঢেউ তোলেন রাজেশ্বরী। লোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রমনের প্রত্যাখ্যানের অপমান হয়তো… হয়তো বা মুছে দিতে পেরেছিল সেই সব সাফল্য। যদিও সিভি রমনের সিভি থেকে আজও সেই কালির ছিঁটেগুলি তোলা যায়নি।

ছবি সৌজন্য: Indian Institute of Science

পেশায় সাংবাদিক নীলার্ণব বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। গল্প কবিতা ও ফিচার লেখায় সমান আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে। প্রকাশিত বই রাতের কাহিনী, অসংলগ্ন রিপোর্টাজ, হাওয়ার আওয়াজ।