রাত এখন তেমন গভীর নয়। সবে ন’টা চল্লিশ। কলকাতার যে-রাস্তার উপরে আমার ঘর, তা তৈরি হয়েছে সিকি শতক আগে; চওড়া মসৃণ বিশাল ময়াল সাপের মতো পশ্চিম থেকে পুবে বিস্তৃত। গত বছরের গোড়া অবধিও এই সময় কান ঝালাপালা হয়ে যেত ধাবমান গাড়ি আর তাদের পাগলাঘণ্টির কোলাহলে। সবাই ছুটত কি ভীষণ তাড়ায়— একদল পশ্চিম থেকে পুবে, আর এক দল পুব থেকে পশ্চিমে। সকলের খুব তাড়া, যেন দৈনন্দিন কোনও ম্যারাথন রেসে সবাই প্রথম হতে চায়!

চায় না, চাইত। ২০২০-এর বসন্তকাল অবধি। সেই বসন্ত পর্যন্ত কত কম জানত আমার এই জনপদের মানুষ! কত অবাধ ছিল তার আস্থা! আমরা সত্যি ভাবতাম, রাজ্যপাল হল রাজ্যের মাথা, একান্নবর্তী পরিবারের বড়মায়ের মতো— কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কদাচ নয়! কী ভুল যে জানতাম! আমরা বিশ্বাস করতাম, আমার স্বদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র! এককালে যতই শক-হূণ-দল পাঠান-মোগল স্বৈরতন্ত্রের আস্ফালন থাক এদেশে, সেসব শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি— এখন মহাভারত গণতান্ত্রিক! কী ভুল যে জানতাম!

ছেলেবেলায় ইতিহাস তো পড়ানো হয়েছিল ইশকুলে! বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের বিদ্যাগারে নাগরিকবিদ্যার পাঠ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা না থাকলেও ইতিহাসের বই আমাদের বলেছিল— শোনো বাপু! আমাদের সরকারের মৌলিক নীতি হল জনকল্যাণ, আমরা হলাম নাগরিকের কল্যাণকামী রাষ্ট্র! কী ভুল যে সেই শিক্ষা! ভাগ্যিস আমার প্রায় সব ইতিহাস শিক্ষকই মরে ফৌত হয়ে গিয়েছেন ইতস্তত, নইলে পেনশনের টাকায় তাঁদের প্রায় দেড় হাজার পৌনে দু’হাজার টাকা দিয়ে, রাত জেগে বেলাইন দিয়ে, সরকারের মহৎ দান রোগের টিকা কিনে প্রমাণ করতে হত— কত বড় কল্যাণরাষ্ট্র তাঁদের স্বভূমি! আমরা জানতাম, সরকার আমাদের রক্ষা করে— স্বদেশের অভ্যন্তরে, সীমানার সুরক্ষায়, বিদেশের সম্মুখে। সেটাই সরকারের শীর্ষকর্তাদের একমাত্র কাজ। আর এই বিগত সওয়া একটি বছর আমাদের দেখাল— দেশে মড়ক লাগলেও জারি থাকে গণতন্ত্রের নতুন রাজাগজাদের জন্য রাজপ্রাসাদ বানানো; ন্যায়ালয়ের কাজিরাও সেটাকেই বড় বাহবা দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করে!

আরও পড়ুন: অতনু দে-র ছোটগল্প: পান্তা থেকে পাস্তা

তাহলে মুঘল রাজা শাহজাহাঁ দাক্ষিণাত্যের মড়কের সময় বউয়ের জন্য মকবরা বানিয়ে দেশের খাজাঞ্চিখানা লুটে অন্যায়টা কী করেছিলেন! আমরা বৈদিক আমলের মুনিঋষি দেখিনি, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতে দেখেছি, সাধুসন্তরা রাজাদের পরামর্শ দিত রাজ্যচালনায়। রঘুবংশের রাজগুরু বশিষ্ঠ কি কুরুবংশের সন্তান বিশ্বামিত্রকে বারবার দেখা গেছে তেমন ভূমিকায়। কিন্তু সাধুসন্ত প্রশাসকের ভূমিকা নিচ্ছে, এমন উদাহরণ সহজে মনে পড়ে না। আধুনিক সন্ন্যাসীর আর এক ভূমিকা দেখেছে ইতিহাস। রামকৃষ্ণ সাধুর শিষ্যরা মঠের পাশাপাশি মিশন করেছেন আর্ত আতুরের সেবায়। অশিক্ষার পর্দা ওঠাতে।

একই কাজ করে চলেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো অসংখ্য দেব-প্রতিষ্ঠান, এমন মিশনারি খ্রিশ্চান প্রতিষ্ঠান কি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান তো আছেই, ইসলামী প্রতিষ্ঠানও বড় কম ছিল না! এখনও আছে! সেটাই তো সন্ন্যাসীদের একমাত্র ঐহিক কাজ, ঈশ্বরভজন ছাড়া! কী ভুল যে জানতাম! এই সময় আমাদের জানাল— সন্ন্যাসী গণতন্ত্রের ধ্বজার তলায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী হতে পারে! শাসনের তরবারি উঁচিয়ে প্রচার করতে পারে নিজের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত যাবতীয় তত্ত্ব, কোনও মুক্ত বিবেচনা ছাড়াই। প্রশাসনের নিয়মমানা শহরের নীরব বোবা অন্ধকার আর জনশূন্য কালো সড়কের সামনে দাঁড়ালেই আজকাল এই ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে একটা কার্ফু চালু করে দেয়। সাদা স্বচ্ছ উজ্জ্বল চিন্তা আর আসে না। চিন্তার এখন যেন মহানিশা, আলো নেই, আলো নেই!

২

এখন সকাল সাড়ে সাতটার আশপাশে, কাল রাত থেকে চেষ্টা করে চলেছি, এইমাত্র সাগরের সঙ্গে কথা হল। মানে, লাইন পেলাম। গোসাবা টাউন থেকে বিদ্যাধরী নদী ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে সজনেখালির উল্টোদিকে গহীন জঙ্গলের মধ্যে ‘বালি-২’ দ্বীপ। সেইখানে সাগরের বাড়ি। এককালে ছিল বনচোর। সুন্দরবনে প্রকৃতি চুরির উপকরণ বলতে আগে বোঝাত জীবজন্তুর চোরাগোপ্তা শিকার— হরিণ থেকে বাঘ; সঙ্গে মধু চুরি, মরা কুমিরের ছালচামড়া, দাঁত, গাছের তেল, বাগদার মীন, এমনকি বুনো ডলফিন বা শুশুক। আর এখন? এখন হচ্ছে রাজসিক জোচ্চুরি। ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর নামে তহবিল চুরি। বাঁধ মেরামতির মালমসলা চুরি, জেটি তৈরির লোহা চুরি, লঞ্চের তলায় দেওয়ার আলকাতরা চুরি, ত্রাণের ত্রিপল আর প্লাস্টিক চুরি— সুন্দরবন তো এখন জুয়াচুরিতেই চলে।

রবীন্দ্রনাথ একেবারে শেষ বয়সে যখন গোসাবায় হ্যামিল্টন সায়েবের আমন্ত্রণে রাত কাটিয়েছিলেন, তখন সুন্দরবন বড় অগম্য অধরা ছিল। মানুষ ছিল মাথা গোনা, আর আজ! জঙ্গলকে পিছোতে পিছোতে প্রায় সাগরের মুখে নিয়ে ফেলেছে মানুষ। নিত্যনতুন বন কেটে বসত। প্রকৃতি আর কত সহ্য করবে? বালির বাঁধ দিয়ে মেহের আলিরা ‘তফাৎ যাও’ বললেই কি নদী শুনবে? কী সুন্দর নাম রেখেছেন অমিতাভ ঘোষ তাঁর উপন্যাসের— ‘দ্য হাংরি টাইড’, ক্ষুধার্ত জোয়ার। সুন্দরবন আর ‘ভয়ংকর সুন্দর’ নেই বহুদিন।

সব লঞ্চ আর ভটভটি নৌকোর কালো ধোঁয়া শুধু যে নদীর জলে তেলের সর ভাসিয়ে দিচ্ছে তা-ই নয়; পাতলা করে দিচ্ছে কুমির থেকে শুরু করে অসংখ্য পাখির ডিমের খোল— তা’ দিতে গেলেই আপদ চুকে যাচ্ছে। নদীর বুকে লুকনো মাছ-মীনরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কতকাল ধরে। এ রাজ্যের একজন উঁচুদরের আমলা অবসর নেওয়ার পরে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এক মুখ্যমন্ত্রীকে ভোটে হারিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর স্বপ্ন ছিল— সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোতেও নাকি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবেন। অর্বাচীন আর কাকে বলে! ভাগ্যিস কয়েক হাজার কোটি টাকা জলে দিয়ে সে স্বপ্নপূরণের সাধ মেটানো হয়নি! নইলে আঁধাররাতে আলোর মালায় আরও কত পশুপাখি ঠাঁইনাড়া হত কে জানে!

সাগর আমাকে এই সব গালগল্প শোনায় ফোন করে করে। বনচোর সাগর এখন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়েছে, এখন সে পরিবেশ আন্দোলনের পুরোধা সৈনিক। সে একটা নতুন শব্দের খোঁজ দিল— রিলিফ ট্যুরিজ়ম। ত্রাণ পর্যটন। খুব তাচ্ছিল্য আর অপমান মিলেমিশে একটা নিমতেতো সুর সাগরের গলায়। কলকাতা থেকে বিশাল বিশাল গাড়িতে করে শহরের বাবুরা ত্রাণের ভাণ্ডার নিয়ে আসছেন। উদ্দেশ্য মহৎ— বিনে পয়সায় চাল, আটা, চিঁড়ে, মুড়ি, ব্যাটারি, টর্চ, দেশলাই, নুন, তেল, বিস্কুট, যাবৎ দশকর্মা ভাণ্ডার। ‘মারীচ সংবাদ’ নাটকের সেই ‘মেরিবাবা’র অমর গীতি-সংলাপ: ‘আমি প্রেম বিলাতে এসেছি’। সঙ্গে ত্রাণকর্তার বিশেষ সাজগোজ এবং অজস্র অসংখ্য সেলফি। সেলফি ছাড়া ত্রাণ আর দান আজকের দুনিয়ায় ব্যর্থ। দেশের প্রধানমন্ত্রী টিকা দিয়ে তার শংসাপত্রে নিজের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন করেন— স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য কিনা। নালা সাফ হয় মুখ্যমন্ত্রীর ‘অনুপ্রেরণায়’, লাল ভলান্টিয়ার লাল গেঞ্জি পরে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেন রেড রেভলিউশনের ঐতিহ্য— তাহলে টিভি অভিনেতা, শৌখিন আবৃত্তিশিল্পী, বেতো ফুটবলার, বালিগঞ্জের ফুলটুসি কি শ্যামবাজারের সস্তা রোমিও চাট্টি ত্রাণ দিয়ে ফেসবুকে ছবি দিয়ে কুমির-কান্না কাঁদবে না কেন?

ফলে, দক্ষিণবঙ্গের শেষ থানা গোসাবার বড়বাবু জেরবার হয়ে যাচ্ছেন এই প্রবল দানের জোয়ারে। প্রতিটি দলকে নাম নথিভুক্ত করতে হচ্ছে। যা মালপত্র এসেছে তাতে হয়তো দু’শো লোকের দু’বেলার খোরাকি হবে, কিন্তু প্রার্থী? সে যে অসংখ্য, অজস্র! ফলতঃ, নরক গুলজার। দান নিচ্ছে যারা, তারা তো লজ্জাহীন হবেই। হতে বাধ্য। কিন্তু দিচ্ছে যারা? দাতারও লজ্জা নেই। চৈতন্যদেবের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা, প্রণবানন্দের বাংলা, অজস্র উৎকৃষ্ট দানবীরের বাংলার কি পরিণতি! কী অপরূপ দানের এই বিপ্রতীপ! সাগর বলছিল আমায়। আমি ক্লীবের মতো শুনছিলাম।

৩

নেই কাজ, তো খই ভাজ। এখন খই ভাজা মানে হচ্ছে ওটিটি-তে ধারানাট্য দেখা। নেটফ্লিক্স, আমাজ়ন প্রাইম, জ়ি ফাইভ, এম এক্স প্লেয়ার— বিনোদনের জানলা সব, ভরিয়ে রেখেছে বন্ধ পৃথিবীর অষ্টপ্রহর। রোজ তো নিকটদূরের কেউ না কেউ মরছেই, মরণ আর বেদনা উৎসারিত করতে পারছে না। নাজ়িম হিকমত বলেছিলেন, বিংশ শতকে শোকের আয়ু দু’মাস। একবিংশ শতক প্রতি পলে জানান দিচ্ছে, দু’মাস বড় লম্বা সময়। তার মধ্যে কখন যে নিজেই ছবি হয়ে যাব, জানি না। অতএব, অশান্তি যে আঘাত করে, তাই তো বীণা বাজে! ও-টি-টি হল সেই নতুন রম্যবীণা।

দু’রকম ওটিটি সিরিজ সবচেয়ে হিট। এক, সাধারণ মানুষ সমাজের যে তেতলার ছাদ বাপের জন্মে দেখতে পায় না, পাবে না— তা দেখানো। কেমন করে বড় বড় ঢাউস রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হয়। মন্ত্রীরা কেমন করে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে তাদের অনৈতিক জীবনযাপন— এই সব। রোমহর্ষক, সেক্সি, উত্তেজক। এর সঙ্গেই আছে একটা দ্বিতীয় স্তরের ধারানাটক। এইগুলোর সবকটার প্রেক্ষাপট হচ্ছে দেশের দু’টো প্রদেশ— উত্তরপ্রদেশ আর বিহার। গল্পের বিষয়ও মোটামুটি এক। অশিক্ষিত, প্রায়-শ্বাপদের মতো স্বভাবের বাহুবলীর অসভ্য ইতরামো, মস্তানি, চমকানি, ধমকানি, ধর্ষণ, নারী লুঠ, ধান্দাবাজি ইত্যাদি যাবতীয় পাপ। তাদের সঙ্গী ও মদতদার? অবশ্যই মন্ত্রী ও সান্ত্রী।

আরও পড়ুন: দোলনচাঁপা দাশগুপ্তের কলমে: কনট্রাস্ট

পুলিশকে প্রায় বেহায়া বিবেকহীন কীটের পর্যায়ে দেখানো। পার্লামেন্টে এককালে খুব হইচই হত না? সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন’রা তাঁদের ছবিতে ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বেসাতি করেন? সেকালে ক’জন বিদেশি দেখতে পেত এঁদের ছবি? ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে লোক আসত ক’জন? আর এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম? এরা তো সর্বভূতে বিরাজমান। ঘানা থেকে হুনুলুলু, অ্যান্টিগা থেকে আফগানিস্তান— সকলে চোখ ড্যাবড্যাব করে দেখছে, এই হল আসলি হিন্দুস্তান— জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়।

বাংলা খবরের কাগজগুলো প্রায় প্রতিদিন চার পাতার ক্রোড়পত্র খুলে বসেছিল শান্ত, স্বাভাবিক দুনিয়ায়; সেখানে সিনেমার লোকজনের জমজমাট কেচ্ছা কেলেঙ্কারির সঙ্গে শুটিং রিপোর্ট, খবরের পাশাপাশি ছবির সমালোচনা বলে একটি অপূর্ব কমেডি লেখা ছাপা হত, সঙ্গে হাতে গরম রেটিং। এখন তো ছবির বাজার ভাঁড়ে মা ভবানী। ফলে এখন ওই স্লটে ওটিটি সিরিজের রিভিউ বেরোয়। সঙ্গে রেটিং—১০ এ ৪.৫, ৫.৫, পৌনে ছয়। এই পাপটা এককালে আমিও করেছি। তারপর যখন নিজে হাতেকলমে ফিল্মের বাজারে নামলুম, তখন মালুম হল, কোথায় খাপ খুলেছি, এ তো পলাশী! নাকে খত দিয়ে পাপ স্বীকার করেও বলছি, খুব ইচ্ছে করে এই সমালোচকবৃন্দকে হাতে একটি ক্যামেরা দিয়ে ছেড়ে দিতে, একটু বানিয়ে কিছু দেখান না ভাই! তারপর আপনার সাড়ে-রেটিং নিয়ে কথা হবে!

৪

আজ আবার গভীর রাতে একটা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। সকালটা শুরু হয়েছিল বাজারে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে। গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে সবাই এমন করে মাছ মাংস কিনছে যেন কাল থেকে যুদ্ধ শুরু, কার্ফু জারি। কাশ্মীরে এইভাবে বাজার করতে অভ্যস্ত ছিল মানুষ। এত বছরেও আমাদের নিজস্ব স্বর্গে অশান্তি দমন করতে পারিনি আমরা। অর্ধশতক অতিক্রান্ত জীবনে কোন স্বপ্নটাই বা সত্যি হতে দেখেছি এদেশে! এখনও শাসনের মাথায় বসা লোকদের জোচ্চুরি আর অপদার্থতাই আগে চোখে পড়ে। এখনও ভোটের আগে প্রতিশ্রুতিই এদেশের সবচেয়ে বড় জোকস। এখনও ভারতের সব হসপিটালে লাওয়ারিশ কুকুর বা শুয়োর ঘোরাঘুরি করে। এখনও নিয়ম করে লাইব্রেরি উঠে যায় ফি-বছর আর ইশকুলে ছাত্র ধরে রাখতে পেট-খোরাকি জোগাতে হয়।

আর সেই দেশের, সেই জন্মভূমির বড়জোর ১-২ শতাংশ মানুষ বই পড়ে, ভাবে, প্রতিবাদ করে কারণ বুঝে। সে প্রতিবাদে সত্যিকারের ঝাঁঝ বা প্রতিপাদ্য বা দুটোই থাকলে কপালে তার দুর্ভোগ জোটে। হেনস্থা, অপমান এমনকি প্রাণদণ্ড! আমরা যারা পড়তে পারি, অক্ষরজ্ঞানী, ভাবুক বা চিন্তক বলে দু’আনা গর্বিত— আমরা কি সত্যিই প্রাণবায়ু নিয়ে বেঁচে আছি! যদি না-ই থাকি তেমনটা, ক্ষতি কী? এই গ্লানিকর, হতাশাব্যঞ্জক, নাশক চিন্তাটা ভাবনা হিসেবে ঘুরপাক খাচ্ছে মগজের কার্ফুতে।

আরও পড়ুন: বেবী সাউয়ের কবিতা: ম্যানিফেস্টো

আর যদি বই না পড়ি? আজই কাগজে ছবি দিয়েছে, আমার শিক্ষালয় হিন্দু স্কুলের ঠিক উল্টোদিকে, হেয়ার স্কুলের ছত্রছায়ায় সারি সারি বইয়ের কিয়স্ক— সব দোকান খোলা, একজন খদ্দেরও নেই। এই দোকানগুলো সত্তরের উত্তাল সময়ে যখন আমি বিদ্যালয়ে পড়ি, তখন কী সব কুবেরের আগার ছিল! গ্রাম্য, প্রায়-অর্বাচীন দোকানিরা— আতিশ চাচা, মীর চাচা, খোকাদা, ভানুকাকু— এঁরা আমাদের হাতে তুলে দিতেন জন রিড-এর ‘দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন’, জরাসন্ধ-র ‘লৌহকপাট’, বেরটোল্ট ব্রেশট-এর কবিতা, বু.ব.-এর ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’, রাহুল সংস্কৃত্যায়নের ‘ভোলগা থেকে গঙ্গা’, নারায়ণ সান্যালের ‘অশ্লীলতার দায়ে’। এঁরা চিনিয়েছিলেন জঁ জেনে, বোদলেয়র, বালজ়াক, পাস্তেরনাক। কালের নিয়মে এঁরা মুছে গিয়েছেন, এঁদের উত্তরাধিকারীরা বইয়ের দোকানদার শুধু। প্রায় সকলেই চিনির বলদ। বই এঁদের বিপণি, আত্মার আত্মীয় নয়। সারা কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া এই গত সওয়া এক বছরে দেউলিয়া, আমফান বা ইম্ফুন ঝড়ে জলের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছে বহু ছোট প্রকাশকের উদ্বর্তনের শর্ত— এঁরা আর ফিরে দাঁড়াতে পারবেন না। দুনিয়ার দুর্ভোগের আগেই কলকাতার বহু গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে এগিয়েছে— আমরা টুঁ শব্দ করিনি।

আর গত দেড় বছরে? এ শহরের গর্ব ছিল পাড়ায় পাড়ায় জায়মান ছোট বড় লাইব্রেরি। সে-ই তো ছিল বাঙালির বুদ্ধিজীবীত্বের সম্পদ। আর আজ? কটা লাইব্রেরি আবার খুলবে এই মৌষলকাল শেষ হলে? বাংলা বইয়ের সর্ববৃহৎ প্রকাশক সংস্থা লেখকদের রয়্যালটি দিতে পারছে না, বা, চাইছে না; অধিকাংশ Non-fiction বা উপন্যাস-ব্যতিরেক বই আর তারা কোনওকালে ছাপাবে না বলে লেখক বা তাঁদের উত্তরসূরিদের স্পষ্ট বলে দিচ্ছে— আমাদের বিনাশের আর কতটুকু বাকি আছে? তাই ভাবনাটা মাথায় আসছে বারবার। আর যদি নতুন কোনও বই না পড়ি ইহজীবনে? আবার যদি ফিরে যাই বিস্মরণের বিগতপথে? আবার ‘নালক’ কিম্বা ‘রাজকাহিনী’— অবনীন্দ্রনাথ! আবার রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা শুদ্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’? আবার রবিনসন ক্রুশো কি অলিভার টুইস্ট কি শার্লক হোমস? যদি আর একবার বাদল সরকার বা অজিতেশের নাটক! ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘আলিবাবা’? স্যর রিচার্ড বার্টনের অনুবাদে সচিত্র অ্যারাবিয়ান নাইটস বা ‘কামশাস্ত্রা’! কিপলিং বা কামাখ্যাপ্রসাদ, লীলা মজুমদার এবং লেও তলস্তয়!

আহ! স্মৃতির অবগাহন নয় যে শুধু, জীবনেরও অবগাহন। আবার আমার মরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, হেরে যাওয়া, মুছে যাওয়া প্রাণের মানুষগুলো পাশে এসে বসবে সেই অক্ষরের ঝরণাতলায়— কবি সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দেব বসু কি মল্লিকা সেনগুপ্ত! সদ্য নিরুদ্দেশ শীর্ষ এসে বলবে, চল—ডিরোজিওর কবরের ওপরে বসে রাম খেতে খেতে আবার একবার ‘পার্থেনন’ পড়ি! এইমাত্র হারিয়ে যাওয়া শৌনকদা মাথায় চাঁটি মেরে বলবে, ‘পড়াশুনোটা না চালিয়ে শুধু ফাঁকিবাজি করে কি লেখালেখিটা হয় বাবু! শ্যামলদার ছোট গল্পের একটা নতুন সংকলন হল, পেয়েছিস?’

ভাবছি, গভীরভাবে ভাবছি, আর নতুন নয়, পুরাতন সহজ পাঠেই ফিরে যাব বিপ্রতীপে।

রয়ে যেতাম, কূপমণ্ডূক হয়ে। কুবেরের প্রাচীন বিষয়-আশয় অবলম্বন করেই কাটিয়ে দিতাম জীবনের অবশিষ্ট কটি দিন, বন্ধুবিদায় আর সম্পর্ক মৃত্যুর খর শরশয্যায় শুয়ে। শীতঘুমের প্রত্যূষ থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল শৌভিক মিশ্র আর অতনু ঘোষ— আমার দুই বন্ধু। শৌভিক বিজ্ঞাপন জগতের বিশিষ্টজন আর অতনু মান্য ছবি-করিয়ে। দু’জনেই এই তমসা কালে দু’টি দ্যুতিমান ছোট্ট কাজ করল। শৌভিক বহুদিন সঙ্গীতচর্চা ও চর্যা করছে কবীর সুমন মশাই-এর কাছে, সেই শিক্ষার একটি বিচিত্র ফল ফলল। সে লিখল ‘এক মিনিটের গান’, প্রতিশ্রুতি আছে যে সে এমন গান আরও লিখবে। ধ্রুপদ-ধামার-খেয়ালের লম্বা পরিসর সরে একদিন এসেছিল টপ্পা ও কাব্যগীতির হ্রস্ব পরিসর। তারও সংকোচন হল যখন গান হল সিনেমার সম্পত্তি।

তা বলে এক মিনিটে সম্পূর্ণ গান? শৌভিকের দক্ষ মিষ্টি গলা, গানটা আমাকে মজিয়েছে। কিন্তু ছাপার অক্ষর দিয়ে তো গান শোনানো যায় না, Souvik Misra নামে ফেসবুকে খুঁজে শুনতে পারেন রুচি হলে। আপাতত, গানের কথাগুলো:-

শুধু একটা মিনিট তোমার কাছে চাই

জানি সময় তোমার সত্যি বড় কম

ছুটছ তুমি সকাল থেকে রাত

ফুরসত নেই তোমার তো একদম

শুধু একটা মিনিট আমায় যদি দাও

নীরব করে হাতের মুঠোফোন

এই তাড়াহুড়োর জীবন থেকে দূরে

পালিয়ে যাওয়া যাবে কিছুক্ষণ

শুধু একটা মিনিট তোমার সাথে আমি

ভুলে রোজের যত চেনা পিছুটান

তোমার আমার এক পশলা ছুটি

এক মিনিটের ছোট্ট একটা গান।।

কেন জানি না, রাজনীতি-অর্থনীতি-ত্রাণ-ত্রিপলের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন এই কথাগুলোর সরলতা আমার মন ভিজিয়ে দিচ্ছে। গত বছর যখন প্রথম মারী মহাতরঙ্গ হয়ে সবে আছড়ে পড়ছে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে, আমাদের সুরলোকের পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী আচমকা একটি পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। তাঁর আদত বক্তব্যটি ছিল— বহুকাল ধরে আমরা যত প্রকৃতিকে বোকা ভেবে, পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপ ও রীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করে চলেছি, সফলও হয়েছি তাতে সভ্যতাকে আমাদের মতো করে চালিত করতে, সেই সাফল্য আমাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক নিদারুণ দম্ভ। মানুষ নিজেকে বিশ্বকর্মা পর্যন্ত ভাবছে। সেই সীমাহীন ঔদ্ধত্যেই একটি টোকা মেরে প্রকৃতি জানান দিচ্ছে— ওহে মানুষ! আসলে তুমি একটি বিরাট ক্রিয়াচক্রের অংশ মাত্র। নিয়ন্তা তুমি নও! একটু ভাবা দরকার। এক মিনিট হয়তো… ২৪X৬০=১৪৪০ মিনিটের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে থেকে! ‘জানি সময় তোমার সত্যি বড় কম’, তবু… নিজের সঙ্গে নিজের একটা মিনিট! ‘তোমার আমার এক পশলা ছুটি’।

অতনুর বইয়ের কথা বলে দাঁড়ি টানব। নইলে এ প্রলাপ ছাপা হবে না নিশ্চিত। অতনুর ছবি যাঁদের কাছে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে ওর ছবির মধ্যে একটা চিত্রল কাব্যময়তা আছে, যেটার ভক্ত আমি। অতনু একা মানুষ। ওর মা ওকে ছেড়ে গেলেন গত বছর। ফলে ওর ঘরদোর সব রইল। আর রইল একাকীত্ব। এই খাদের মতো অতল একাকীত্ব মানুষের আধুনিকতার সবচেয়ে অধুনা-অর্জন। আমরা বেঁধে বেঁধে থাকি না আর, একান্নবর্তী সংসার সারা পৃথিবীতে ঠাট্টা হয়ে উঠলেও বহু প্রান্তিক অ-সভ্য অনালোকিত উপজাতি এখনও গোষ্ঠীজীবন ও যৌথ পারিবারিক জীবনে দিব্য বেঁচে থাকে কেবলমাত্র বাপ-ঠাকুরদার তৈরি করা প্রথার প্রতি আনুগত্যে; আর আমাদের সভ্যতা আমাদের ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে অণু অণু মানুষে পরিণত করে, যেখানে সবাই একা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করলেই। তবু, তারই মধ্যে মানুষ ভালবাসছে, সম্পর্ক গড়েছে, আস্থা রাখছে নিশ্চয়ই! এইটুকু আশা রাখব না!

এই তো গতকাল দুপুরে আচমকা ফোন করল নাড়ু, আমার হারিয়ে-যাওয়া অনুজা সহকর্মী। জানালো সে মা হচ্ছে! মনটা খুশিতে ভরে গেল। এক গলা শঙ্কাও— এই বিধ্বস্ত দুনিয়ায় আবারও এক নবজাতক! মঙ্গল কোরো ঈশ্বর! তবু আশায় ভরে উঠল মন! অতনু অমনই আশাবাদী, নিটোল আশাবাদী। সে একটা ছোট্ট বই লিখেছে, এই বন্দিজীবনের টুকরো-টাকরা চিন্তাভাবনা দুর্ভাবনা, এলোমেলো স্মৃতি, স্মৃতির তিক্তমধুর স্বাদ— সব মিলিয়ে এই বই— ‘বন্দি মন খোলা আকাশ’ (দে’জ পাবলিশার্স)। ছোট বইটি যেন জাপানি হাইকুর মতো, ছোট্ট ছোট্ট লেখা রংমশালের মতো ফুটে উঠেই নিভে যাচ্ছে।

বইটা পড়ে সিদ্ধান্তটা পালটে ফেললাম। না, শুধু পুরনো বইয়ের পথে পথে ফিরব না। সেটা থেমে যাওয়া পথ। অতনুর লেখার মতো নতুন বইয়ে ডুব দিতেই হবে। নইলে কি চিরকাল এই আধিব্যাধির দুনিয়ায় বেঁচে থাকব নাকি! নতুনকে চিনব বলেই তো হাঁকডাক করে বলতে হয়—‘হেথা হতে যাও, পুরাতন! হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে’…

‘ঢাক তবে ঢাক মুখ

নিয়ে যাও সুখ দুখ

চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।

হেথায় আলয় নাহি, অনন্তের পানে চাহি

আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।’

অতনুর বইও শুরু হল অমন একটি পুরাতনকে সরিয়ে নতুনের আগমনবার্তা দিয়ে। খানিকটা এখানে দিলাম:

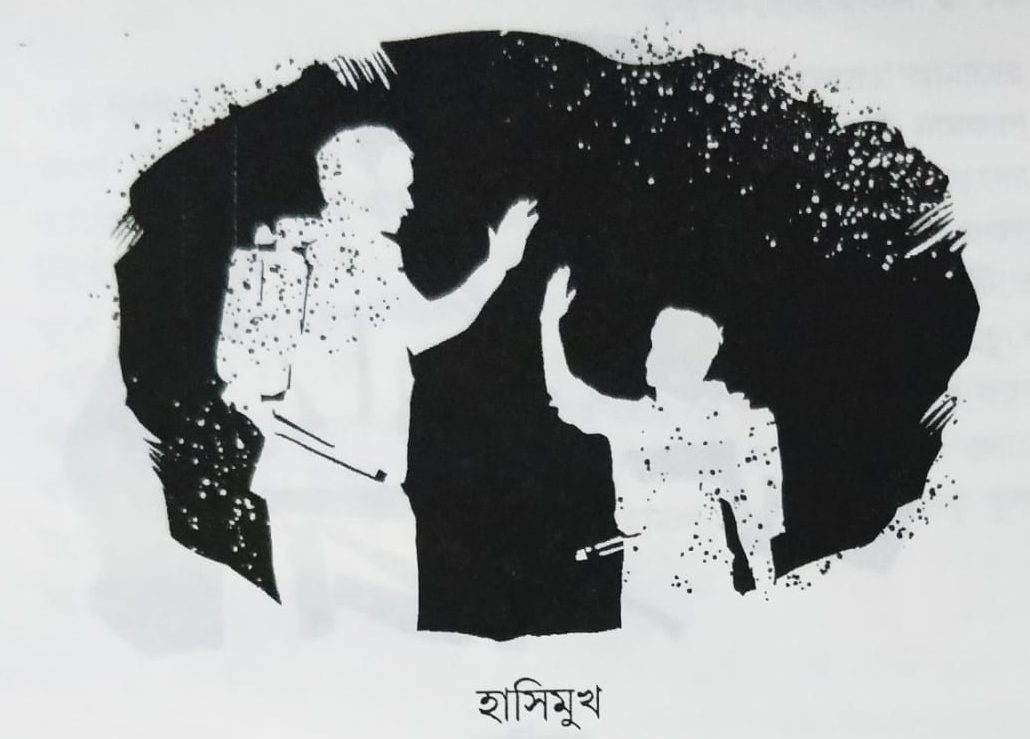

“হাসিমুখ

হিসেব মতো ৩৬ বছর। একই সংস্থা থেকে বাড়িতে পোকামাকড় তাড়ানোর ওষুধ স্প্রে করতে আসে। বছরে দু’বার। ছোটবেলায় একজনই আসত। নগেন। ওড়িশার সম্বলপুরে বাড়ি। সদা হাসিমুখ। জীবনের কোন কিছু নিয়েই যেন তার অভিযোগ নেই। সব চাওয়া পাওয়ার হিসেব কানায় কানায় পূর্ণ। কী এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল ওর ওপর। আসলে এত পরিতৃপ্ত মানুষ তো বড় একটা চোখে পড়ে না। দেখতে দেখতে ওর বয়েস বাড়ল তারপর গত কয়েক বছর আর আসে না। শুনেছিলাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দেশে চলে গেছে। ওর জায়গায় অন্যরা আসা শুরু করল। কাউকেই মনে থাকে না। কারোর মধ্যেই নগেনের ওই বৈশিষ্ট্য নেই। আজ বিকেলে আবার এক তরুণ প্রতিনিধির আগমন। কাজ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে সংস্থার কাগজে সই করাল। তারপর দরজার মুখে দিরে সোশাল ডিসট্যান্স বজায় রেখেই সে মুখের মুখোশটা নামিয়ে বলল—‘আসি দাদা।’ তাকিয়ে দেখি সেই ঝকঝকে হাসি— “বাবা আর হাঁটাচলা করতে পারে না। এবার থেকে আমি আসব।’ এত আতঙ্ক, এমন উদ্বেগের মধ্যেও মনটা ভালো হয়ে গেল। কী যেন হারিয়ে গিয়েছিল। ফিরে পেলাম।”

শেষ পর্যন্ত দেশের অলিখিত রাজা বিনম্র হলেন, সকলের জন্য বিনে পয়সায় নাকি টিকা মিলবে কোষাগারের টাকা খসিয়ে! জয় হোক সুবুদ্ধির! কে বলে কবি নবীনচন্দ্র— আশা কুহকিনী? আশা ধন্য, আলো আছে, আলো আছে।

শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৬ সালে কলকাতায়। পড়াশুনোয় স্নাতক। পেশায় বাংলা ফিল্ম ও টেলিভিশনের চিত্রনাট্য লেখক। মূলত টেলিভিশন ও ফিল্মের জন্য গবেষণামূলক কাহিনির রূপকার। দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন নানা পত্রিকার সম্পাদনায়। কাজ করেছেন একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলের বিভাগীয় কর্তা হিসেবেও।

One Response

Asadharon lekha, pronam neben