একটা প্রচলিত গল্প দিয়ে শুরু করি। শোনা যায়, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় অন্য এক কবি পারিষদ মহাকবি কালিদাসকে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা করতেন কারণ রাজা মনে করতেন কালিদাসের শব্দচয়ন, বাক্যের বিন্যাস অন্যদের থেকে উচ্চমার্গের ছিল। রাজা এই ঈর্ষার বিষয়টা বিলক্ষণ বুঝতেন। একদিন সর্বসমক্ষে একটুকরো শুকনো কাঠ দেখিয়ে সভার সেই কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সেই পড়ে থাকা বস্তুটি কী? তিনি বললেন, “শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে“। এবার রাজা মহাকবিকে জিজ্ঞাসা করলেন একই প্রশ্ন। তিনি বললেন, “নীরস তরুবর পূরত ভাগে”। তারপর দুজনের দুটি বাক্যের মধ্যে কোনটি শ্রুতিমধুর বেশি— এই নিয়ে জনমত নিলেন। সবার মতে সর্বসমক্ষে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল।

গল্পটা আমাদের কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করালো। প্রথমত, যে কোনও সৃজনশীলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কি? যদি সেটা শ্রুতিমাধুর্য হয় তাহলে সে মাপকাঠি ভীষণ আপেক্ষিক, স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, মৌলিকতা যদি মাপকাঠি হয় তাহলে বিতর্কের ক্ষেত্র আরও বড়। কারণ শিল্প মৌলিক হওয়া প্রায় অসম্ভব। রসায়নে যেমন আছে, সাহিত্যে বা কোনও শিল্পে মৌলিক সৃষ্টির কোনও সংজ্ঞা থাকে না। উল্টোদিক থেকে ভাবলে যে কোনও মানুষের চারপাশে যা ছড়িয়ে থাকে, যার মধ্যে দিয়ে তার যাপন চলে সে যদি কোনোরকম এই ধরনের সৃষ্টিশীল কাজ করে সেটা নিজের বা কোনও গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্যই হোক বা যে কোনো কারণে তার অভিজ্ঞতায় এই ধরনের যা যা কাজ আছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়বেই। তার কাজের যারা উপভোক্তা, তাঁদের মধ্যে যিনি এমন কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাননি তাঁর কাছে ক্ষেত্রবিশেষে সেই কাজ মৌলিক মনে হতে পারে। তৃতীয়ত, যে কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, কে সেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে তা কতদিন স্থায়ী হবে উচ্চমার্গের নিরিখে। কালিদাসের গল্পে সে স্বীকৃতি ছিল স্বয়ং রাজার। বাকিদের মতামত কতটা প্রভাবিত ছিল— তা তর্কসাপেক্ষ। সারসংক্ষেপে বলা যায়, একজন শিল্পীর ও তাঁর কাজের মূল্যায়ন পৃষ্ঠপোষকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। ‘উচ্চমার্গের’ বা ‘মৌলিক’— সবই সেই ক্ষমতার দেওয়া তকমা-মাত্র।

সিনেমা, নাটক, কবিতা, গান, ছবি, ভাস্কর্য— যে কোনও শিল্প আকৃতি মূলত দুটি উপাদানের উপর তৈরি হয়। এক- content, অর্থাৎ শিল্পী কী বলতে চান আর দুই- Form অর্থাৎ তিনি কীভাবে বলতে চান। আরও তলিয়ে ভাবলে form-এর দুটো বড় অংশ। একটা স্রষ্টার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা মানে যেভাবে তিনি তাঁর পাঠক-দর্শক-শ্রোতার ভাবনার জগতকে প্রভাবিত করতে চান আর অন্যটা তার সেই ভাবনাকে পরিবেশনের উপযোগী করে সম্পাদন করার দক্ষতা। সুতরাং, যে form কোনও শিল্পী ব্যবহার করতে চাইছেন তা নিয়ে তাঁর প্রথাগত বা অভিজ্ঞতাগত শিক্ষা থাকাটা জরুরি। সেই শিল্পী যে অঞ্চল বা জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তার বহমান সাংস্কৃতিক প্রভাব সেই অভিজ্ঞতায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর এইভাবেই গড়ে ওঠে শিল্পের ব্যাকরণ, যাকে কখনও কখনও আমরা ঘরানা বলে জানি।

আরও পড়ুন: চ্যাটজিপিটি – মিডজার্নি ও আমাদের বদলাতে থাকা ‘সংজ্ঞারা’

সুতরাং যে কোনও শিল্প স্থান-কাল-পাত্রের বৌদ্ধিক স্তরের যৌক্তিক প্রবাহের প্রতিফলন। এই যৌক্তিক প্রবাহ সময়ের সঙ্গে সারা বিশ্বে একই ধরনের যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার সাথে এবং বিজ্ঞানের নবতম সংলগ্ন ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কোনও জাতিগোষ্ঠীর জীবনের সুখ দুঃখ মান অভিমান তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের গণ্ডি পেরিয়ে সঞ্চারিত হয় ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে যখন সেই জাতিগোষ্ঠী অন্যের উপর নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। আবার জীবনযাত্রার অন্যান্য উপাদানের সাথে শিল্পচর্চার ধারাও বদলে যায়। content মানে স্থানীয় কোনও আবেগ তখন মেশে অন্য দেশীয় form-এর সঙ্গে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দেন, বাংলা সাহিত্যে সে হয়ত মৌলিক স্বীকৃতি পায় কিন্তু তৎকালীন বিশ্বসাহিত্যে সেই পয়ার ছন্দ বহু আগেই এসেছে। সেই ধরণের ছন্দকে আরও ভাঙচুর করে গিরীশ ঘোষ গৈরিশ ছন্দ বা রবীন্দ্রনাথ অমিল মুক্তক ছন্দ করেছিলেন। এই ভাঙাচোরা আসলে একটা অংকের ব্যবহারিক রূপ মাত্র। কখনো আট-ছয়, কখনো আট-দশ — এভাবে বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতেই জন্ম নেয় নতুন লেখার আঙ্গিক এবং সংলগ্ন ব্যাকরণ। সেই লেখায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণগত মাত্রাজ্ঞান যদি লেখকের কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলেই একটা সফল লেখা তৈরি হয়। এইভাবেই ব্যাকরণ জন্ম দিয়েছে অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত-র।

তাহলে একজন কবির বৈশিষ্ট কী রইল? তাঁকে শব্দমালা জানতে হবে, সেই শব্দের ব্যবহার জানতে হবে, তিনি কী লিখতে চান সেটা পরিষ্কার থাকতে হবে এবং ব্যাকরণগত প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান নিয়ে সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে কি কবিতা লেখা এতটাই সহজ!! কলকাতা বইমেলায় যে সংখ্যক কবিতা মুক্তি পায় তাতে তাই মনে হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কিছু পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু একজন কবিকে নিরন্তর চর্চা করতে হয় শব্দ-ব্যবহার থেকে ব্যাকরণের প্রয়োগ নিয়ে। আমাদের দেশে বা বেশিরভাগ দেশেই কাব্যনির্মাণের প্রথাগত শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই, মূলত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ভরসা। গানের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় শিক্ষার্থীর কানে প্রথম ‘সা’ যিনি দেন তিনি যদি বেসুরো হন তাহলে সেই শিক্ষার্থীকে সারাজীবন ভুল সুরজ্ঞান বইতে হবে, তেমনই কবিতার নির্মাণও একটা শিক্ষা, মাত্রাজ্ঞানে একবার ভুল ঢুকলে তার থেকে বেরোনো কঠিন। গানের মতো কবিতাও নিয়মিত চর্চা করতে হয়। শুনতে খারাপ লাগলেও পত্রপত্রিকায় যে সব কবিতা সারা বছর ধরে বেরোচ্ছে তার অধিকাংশই পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত। কিন্তু তাতে বই-এর ব্যবসা বা কবিদের স্বীকৃতির ঘাটতি নেই। বইমেলায় বিক্রীত বইসংখ্যাই তার একটা আন্দাজ দেয়। আগে প্রকাশক না ছাপলে বহু লেখকের সম্বন্ধে জানাও যেত না। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে প্রচার সহজে হয় আর স্বাভাবিকভাবে নিজের পয়সায় বই বার করার প্রবণতা বাড়ায় প্রকাশকেরাও উৎসাহী থাকেন কারও কারও কাজ প্রচারে। আর একজন মানুষের পক্ষে নিখুঁতভাবে ব্যাকরণ মেনে বা জ্ঞানত ভেঙে শব্দের ব্যবহার করে অভিষ্ট ভাবপ্রকাশ বারংবার প্রায় অসম্ভব, যদি না তাঁকে অনন্ত সময় দেওয়া হয়।

শিল্পের অন্য মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রেও এই কথাগুলো অনেকটা সত্যি। সিনেমার নির্মাণ আজ প্রায় পুরোটাই প্রযুক্তিনির্ভর এবং খরচাসাপেক্ষ। সস্তা প্রযুক্তির ক্যামেরা প্রায় সবার কাছেই পৌঁছে যাওয়ায় সিনেমা নির্মাণের ব্যাকরণ শেখার কথা বেশিরভাগ ছবি-করিয়েরা আর ভাবছেন না। ওদিকে নিত্যনতুন প্রযুক্তি এক শ্রেণীর দৃশ্যগত বিশালতাযুক্ত ছবি বানাচ্ছে যেটা ছবির বিষয় বা বক্তব্যের থেকেও জাঁকজমক আড়ম্বরকে জনমোহিনী হিসাবে ব্যবহার করে। প্রোডিউসাররা জানেন, দর্শকের মনস্তত্ত্বকে নাড়া দিতে তাঁদের একটা ফর্মুলা ফলো করতেই হবে। এই ফর্মুলা মানেই একটা অংক, পরপর কয়েকটা নির্দিষ্ট ধাপ এবং অনেকগুলো জনপ্রিয় বা চলতি ফর্মুলার সফল মিশ্রণ। যাকে আমরা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বলি, তার আওতাভুক্ত ছবিওয়ালারা গল্প নির্বাচন থেকে চিত্রনাট্যে রূপান্তর— সবটাই করেন তাঁদের সাধ্যের মাপকাঠিতে। অভিনেতা চয়ন থেকে লোকেশন, গানের ব্যবহার থেকে ক্যামেরাম্যান, VFX-এর ব্যবহার ও মান সব ঠিক করেই বাজেট ঠিক করেন। এইটাও একটা অংক,সেটা প্রোডিউসাররা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে করেন।

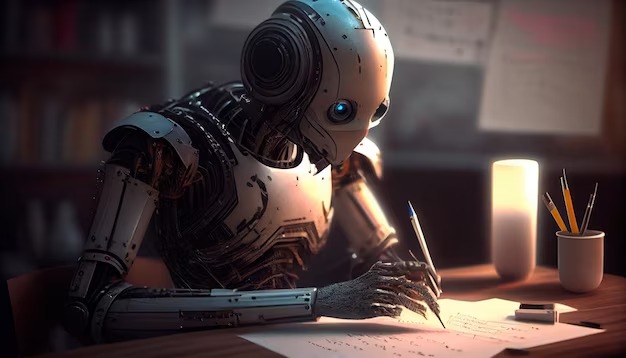

এইসব শিল্প সাহিত্যের বাণিজ্য তো দিব্য চলছিল। হঠাৎ এক নতুন আতঙ্ক কারও কারও মনে বাসা বেঁধেছে। মহামারি চলে গেছে কিন্তু যুগযুগ ধরে যা ঘটেছে এবারও তার অন্যথা হয়নি। যে কোনও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ বা মহামারি যখন চলে, তখন অনেক ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় যা শেষ হওয়ার আগেই যে কারণে সেটা শুরু হয়েছিল সেই কারণটা হারিয়ে যায়। তখন সেইসব গবেষণার ফসলগুলো মানবসভ্যতার অন্য কোনও কাজে লাগানো হয়। এভাবেই একদিন ইন্টারনেট এসেছিল আর এখন ডালেমূলে বাড়ছে Artificial Intelligence (AI) । এই AI ব্যবহার করে বেশকিছু তথ্য-প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক প্রয়োগ তৈরি হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল ChatGPT. এই ChatGPT নাকি যে কোনও বিশেষজ্ঞ মানুষের মতো ভাবতে পারে এবং প্রশ্ন করলেই যেকোনও বিষয়ের সমস্যার সমাধান করতে পারে, এবং সর্বোপরি এটা সহজলভ্য। ড্রিল মেশিন যেমন জন হেনরির কাজ নিয়ে নিয়েছিল, তেমনই ChatGPT কি কবি, লেখক, সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার মায় বৈজ্ঞানিকদেরও পেটের ভাত মেরে দেবে?

আশঙ্কাটা আংশিক সত্য কিন্তু সার্বিকভাবে নয়।

বহু বছর আগে বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে প্রোফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে একটা গবেষণা শুরু হয়, যেখানে একটা লেখার ধরণ দেখে কী করে বোঝা যাবে তার লেখক কে। প্রত্যেক লেখকের লেখার পদ্ধতিতে, শব্দচয়নে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা কারও ক্ষেত্রে খুব প্রকট, কারও ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন, গবেষণার মূল ধারণাটা ছিল এই বিষয়টিই। ওই গবেষকদল চেষ্টা করেছিলেন প্রকট হোক বা প্রচ্ছন্ন, যুবাকালে লেখা হোক বা বার্ধক্যে— এক পাতা লেখা দেখেই লেখককে চিহ্নিত করার। এই কাজটা করতে গেলে যেটা দরকার ছিল সেটা হল সমস্ত লেখকদের বিভিন্ন বয়সের লেখার এক একটা টুকরো, যার ভিত্তিতে প্রতি লেখকের লেখনীর একটা Statistical model তৈরি করা হবে। এবার কোনও নতুন লেখা এলে সেটা যে লেখকের লেখার model-এ সবথেকে ভালো fit করবে সেটা তাঁর লেখা হিসেবে গণ্য হবে। Statistical Pattern Recognitio-এর সে কাজ চলেছিল বেশ কিছুদিন। সময়ের সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণার নতুন নতুন দিক খুলেছে। Neural Network আসার পর থেকেই পুরনো সমস্যাগুলো নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা করার সুযোগ খুলে গেল। ৯০ দশক থেকে কমপিউটার প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রসার এইধরণের তত্ত্বভিত্তিক গবেষণাকে অনেক সহজ করে দিল। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র আর মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে সেটার একটা কৃত্রিম পদ্ধতি তৈরি করার যে গবেষণা দীর্ঘদিন চলছিল সেটার নতুন নতুন দিগন্ত খুলতে লাগল। এতক্ষণ আমরা যে প্রথাগত আর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কথা আলোচনা করছিলাম ঠিক তারই একটা প্রতিরূপ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল supervised traning approach। classification, regression, sequence lebelling-এর মতো সংখ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন পদ্ধতিকে ব্যবহার করে গড়ে তোলা হল Generative Pre-trained Transformer। বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে কবিতা, গল্প, ইত্যাদির চলন হয় তার শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণের গাণিতিক সূত্র প্রভৃতি তৈরি করে শুরু হল কৃত্রিম প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ গতিশীল অর্থাৎ যত বেশি নতুন তথ্য দেওয়া যাবে Transformer তত বাস্তবানুগ ফল দেবে। একজন মানুষের মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা পাচ্ছে এই কৃত্রিম মস্তিষ্ক কারণ এটা বহুমানুষের মস্তিষ্কের একটা মিলিত প্রতিরূপ, এবং প্রতিমুহূর্তে নতুন সংযোজনের ক্ষমতাসম্পন্ন reinforced learning with human feedback সিস্টেমের মাধ্যমে। এই কৃত্রিমতার দৌড় সাংঘাতিক। প্রাথমিকভাবে কিছু হাস্যকর বিভ্রান্তিমূলক রেজাল্ট দিতে পারে, কিন্তু একবার ভুল ধরিয়ে দিলে সে ভুল আর হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা বা উৎপল দত্তের মতো নাটক লিখতেও এই কৃত্রিম পদ্ধতি সক্ষম। কিন্তু কী নিয়ে লিখব আর কোনটা আজকের সবথেকে অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা বোঝার ক্ষমতা নেই। তবে কোনো এক বিশেষ সময়ে কোনটা সবথেকে চর্চিত বিষয় সেটা কিন্তু মুহূর্তে বুঝে যায় AI।

তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

এ এক যুগ সন্ধিক্ষণ! বাষ্প ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, কম্প্যুটার মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু শেষ করতে পারেনি। কি-বোর্ডে টাইপ করলেও হাতের লেখার গুরুত্ব আজও আছে, ইমেল করলেও পোস্টঅফিস বন্ধ হয়নি। মানুষের মাথাই সর্বোত্তম, সে হয়ত নিজেকে পুনরাবৃত্তি থেকে কিছুটা মুক্তি দেবে, তাতে সৃষ্টির নতুন দিগন্ত খুলবে। হীরক রাজার সেই বৈজ্ঞানিকের ঘরের মগজ ধোলাই যন্ত্রটার মতো এই কৃত্রিম পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক কে হবে তার উপর নির্ভর করবে শিল্পসাহিত্যের ভবিষ্যত। যারা এর থেকে ব্যবসায়িক লাভ করেন তাঁরাই মূলত ঠিক করবেন কবি, সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকারের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু সে যদি বৃহত্তর মানবকল্যাণ বিরোধী হয়, জনতার দরবার সে বাজার অর্থনীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর তা না হলে কিছু নিম্নমেধার জয়গান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

পরিসংখ্যানবিদ, গবেষক, কবি ও নাট্যকর্মী।

11 Responses

এইক্ষেত্রে আমি স্যালি সিনেমার সেই সংলাপটি মনে করবো। বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এই সিনেমাটিতে ক্যাপ্টেন স্যালি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্লেনটি হাডসন নদীর ওপর সফলভাবে অবতরণ করেন যাতে একজন যাত্রীরও মৃত্যু হয়নি। পরবর্তীকালে প্লেন কোম্পানি তাকেই দায়ী করে দীর্ঘ মামলা লড়ে। কিন্তু ১৫ বার কম্পিউটার সিমুলেশন করেও সফলভাবে প্লেনটি অবতরণ দেখাতে বিফল হয়। তখন তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে একমাত্র যে বিষয়টি এই মিরাকল অবতরণটি সফলভাবে করতে পেরেছিল সেটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন স্যালির মনুষ্য ইনস্টিংকট ও অভিজ্ঞ্যতা। যেটি মেশিন লার্নিং AI তখনও বুঝে উঠতে পারে নি

ভালো লাগলো

খুব সুচিন্তিত সুপাঠ্য লেখা l অভিনন্দন l

ভালো লেগেছে , সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা।ভীষণ ভালো একটি আর্টিকেল। সময়োপযোগী এবং ভাববার মতো বিষয়।

Khub bhalo lekha, khub proyojanio. AI er effect sudhu chapGPT te simito thakbe na. Amar toh mone hoi loker kache chatgpt ekta khelna hoe dariche. Baro prasno holo manush ki nijeke machine er kache samarpon korte chaiche? Amar mone hoi eta ekta experiment- khanik ta social experiment bola jai. Finding er wait korchi. AI er anek boro upojogita ache je gulo ei tarker modhye khane eshe jaabe…ar tar mane ei hobe je amra AI er subidha gulo theke bonchito hobo. Next boimelai chatGPT generated sahityo bhore jaabe, kintu manush human created at machine created shilper modhye parthkyo bujhbe. Na hole je amra here jabo – machine er kache…. Seta manush nite parbe na. AI chai, chai sekhane jekhane tar prayog jaroori. Ashakori manush bujhbe eta khub Tara Tari….sudhu ei sandhi pujo ta hoe jaoar apeksha.

খুব সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় লেখা অতি প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় । লেখকের জন্য রইল অফুরান শুভকামনা । এরকম লেখা পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে রইলাম।

খুব প্রয়োজনীয় এই বিশ্লেষণ। সুরম্য ভঙ্গীতে সুচারু শব্দবন্ধে বিষয়ানুগ উপস্থাপন

খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বললে বর্তমান এর বহুল আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। আরো এরকম লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

Tomar lekhar sob somoy e amar kache atulonio, eto sohoj bhasay kothin jinish bojhano tumi e paro.

Overarching theme of the write up is commendable, particularly when AI is beginning to turbo charge our lives and influence it in ways we can’t even imagine. In this context, how chatGPT’s and Dall-e’s will influence/change creativity is definitely a subject of deep discussion. In that respect, your effort is wonderful. However, I have some comments that I want to put forward. I hope it would be perceived as well-intentioned criticism and not plain mind-less attack on your write up. The first point is language. If you want to write about a subject this deep and important and want to disseminate knowledge, you may want to use a style and language that is flowing, natural and that appeals to a wider audience. Although, many have commented that it is “khoob shahaj bhasha”, either they didn’t read it or they don’t want to criticise you. But the truth is that the language is not “shahaj”. I would say, write it in the style of Mr. Pathik Guha, who used to write about important scientific stories in the late 1980s and early 1990s in bengali paper “Rabibashariao”. I think you will be able to reach a much wider audience. The second point is the fact that you should have included more info on Transformers and what they do. That it is a mathematical model and not AGI (artificial general intelligence) should be made for folks who aren’t familiar with these subject matters. I think the direction in which our world is moving, dissemination of knowledge, particularly of AI and science, is extremely important and any body attempting to write popular piece on these subjects should keep ordinary folks in mind. Having said this, I think it is good effort. Keep it up.