পড়া যাক এক গ্রন্থকারের কথা…..

‘এক দিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ে আরতির বাজনা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মার আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।’ বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিককার এই চিত্রটি এই শতকের ষাটের দশকেও বাংলার ঘরে ঘরে দেখা যেত। ইদানীং রূপকথার জগতটা শিশুমনের কল্পরাজ্য থেকে উধাও হয়ে গেছে। এখন মায়ের আঁচল থেকে ঠাকুমার কোল সবই যোজন যোজন দূরে সরে গিয়েছে।

অথচ ‘জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে’; মায়ের মুখের এক-একটি কথায় সেই আকাশ-নিখিল-ভরা জ্যোৎস্নার সেই নির্মল শুভ্র পটখানির উপর পলে পলে কত বিশাল ‘রাজ-রাজত্ব’, কত ‘অছিন অভিন’ রাজপুরী, কত চিরসুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুর সামনে সত্যকারটির মতো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল..’ ১৯০৭ সালের এই স্বীকারোক্তি কিন্তু ভয়ানক সত্য ছিল।

সত্যিই তো পড়ার বই হাতে নিলেই ঘুম আসত! ‘কিন্তু সেই রূপকথা তারপর তারপর তারপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে। তারপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত;— সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তেরো নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যেস্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত,— আমার মতো দুরন্ত শিশু!— শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।’ আসলে এর মূলে ছিল রূপকথার অফুরান কাহিনি বলার ও শোনার মতো অবকাশ।

সেই আমলে বাংলায় তখন হ্যানসেল অ্যান্ড গ্রেটেল, গ্রিমভাইদের রূপকথা, রুশদেশের উপকথার কাহিনির রমরমা বাজার। বাংলার শিশু কিশোরদের জন্য বাংলায় তেমন রূপকথার কাহিনির বই কই! ঠিক এই আকালেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে জমিদারির কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটি মানুষ গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেসময়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বাঙালির ঘরে ঘরে অবরুদ্ধা মহিলাদের মুখে মুখে ফিরত অসংখ্য রূপকথার গল্প। বিশেষ করে ঘরের নাতি নাতনিদের মনোরঞ্জনের জন্যই মা-ঠাকুমা-দিদিমা-পিসিমারা এমনতর রূপকথার ঝুলি সংরক্ষণ করে রাখতেন। কিন্তু সেসব কাহিনি মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবার আশঙ্কা তো থেকেই যেত। তার উপায় বের করলেন সেই ছাপোষা মানুষটি। লিখেছিলেন,

‘বাংলার শ্যামপল্লির কোণে কোণে এমনি আনন্দ ছিল, এমনি আবেশ ছিল। মা আমার অফুরান রূপকথা বলিতেন।— জানিতেন বলিলে ভুল হয়, ঘরকন্নায় রূপকথা যেন জড়ানো ছিল; এমন গৃহিণী ছিলেন না যিনি রূপকথা জানিতেন না,— না জানিলে যেন লজ্জার কথা ছিল।’

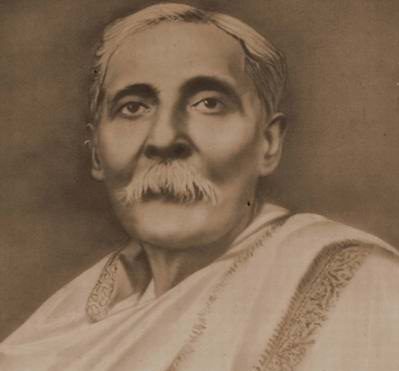

ছেলেবেলায় নিজের পিসি রাজলক্ষ্মী চৌধুরানীর কাছে থাকার সময় পল্লি অঞ্চলের অনেক রূপকথা, গীতিকথা শুনেছেন। সেই তাগিদ থেকেই গ্রামেগঞ্জে ঘুরে সংগ্রহ করেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব মৌখিক সাহিত্য, যা কিনা কথায় ও ছন্দে ছিল অনবদ্য। তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। কী অদ্ভুতভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে রূপকথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন এই গুণী মানুষটি, আজ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে জমিদারী দেখতে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন– এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম হয়ে গ্রামান্তরে, পথঘাটমাঠ পেরিয়ে দূরের গাঁয়ে গঞ্জে, ডিঙি-নৌকোয় নদীনালা খাল বিল এড়িয়ে, কখনও মাঠে শুনেছেন রাখাল ছেলের বাঁশি, আবার কখনও পাড়ে বা নৌকোয় বসে শুনেছেন মাঝির মুখে উদাত্ত ভাটিয়ালি গান। গ্রামবাংলা চষে সোঁদা মাটির গন্ধ লাগা গল্পগুলি মা-মাসিমা-ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছ থেকে সযত্নে তুলে এনেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। কথাসাহিত্যে একটা সমগ্রতার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।

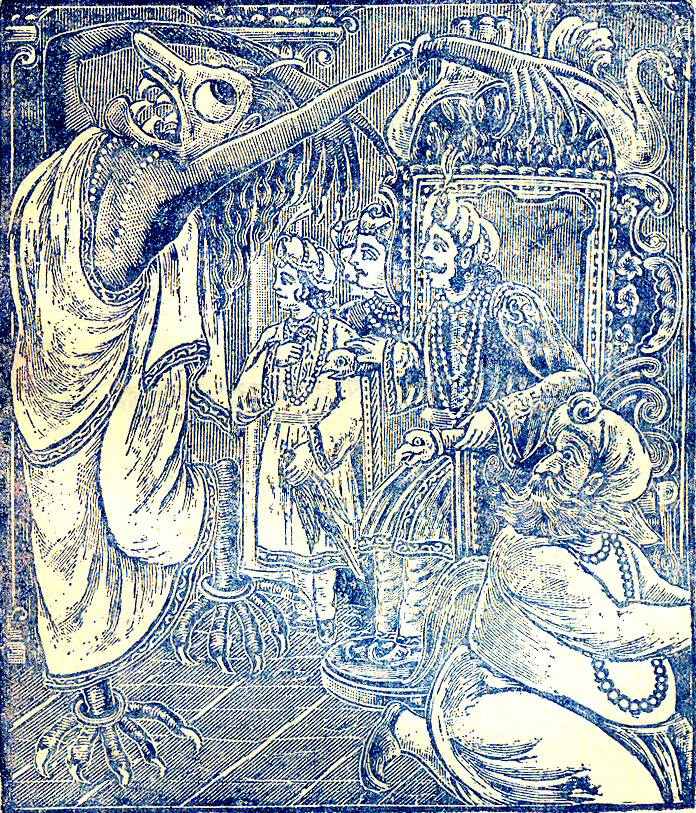

দক্ষিণারঞ্জনের এ কাজে তাই লোককথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, ইতিহাস যেন এক-একটি জীবনের বাস্তব-সংগ্রহ। এর ফলস্বরূপ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিদিনের অবসরের দুপুরগুলো দখল করে নিতে শুরু করল বুদ্ধুভূতুম, চাঁদের বুড়িরা। আসলে গ্রামবাংলা চষে মাটির গন্ধ মেশা কাহিনিগুলি তুলে এনেছিলেন তিনি। যেমনভাবে মা-পিসিমার কাছে গল্প শুনতেন, তেমনই ঝরঝরে ভাষায় লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন। সব তো সংগ্রহ করলেন, কিন্তু তাকে তো আঁটোসাঁটো করে বাঁধতে হবে। শুরু করলেন পরের কাজটি। লেখার সঙ্গে আঁকাও যে দরকার। শিশুর চিত্তে ছবির প্রভাব যথেষ্ট, তাই নিজেই বসে গেলেন মানানসই ছবি তৈরিতে। সে কাজও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হল।

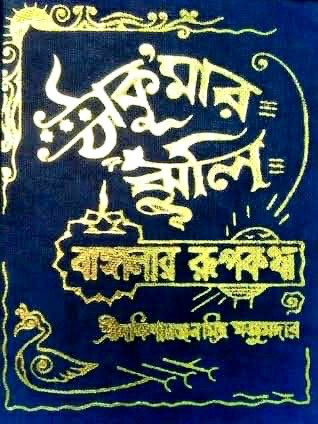

এবার দুই মলাটের মধ্যে ধরে রাখবে কে? সেই সময় যোগাযোগ হল তাঁর মতোই আর এক উৎসাহী সংগ্রাহকের সঙ্গে। তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁরই উৎসাহে দক্ষিণারঞ্জন বইটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন। এই কথাসাহিত্যকে চার ভাগে ভাগ করলেন: রূপকথা, গীতিকথা, ব্রতকথা এবং রসকথা। সেই শুরু…. দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় একে একে প্রকাশিত হল, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭); ‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’ (১৯০৮); ‘ঠানদিদির থলে’(?) ও ‘দাদামশায়ের থলে’ (১৯১৩) গ্রন্থগুলি। প্রকাশনার সংস্থার নাম ছিল ‘ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স’। এছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন রচিত আরও গ্রন্থ আছে: ‘খোকা-খুকুর খেলা’ (১৯০৯); ‘চারু ও হারু’ (১৯১২); ‘রজতজয়ন্তী’ (১৯১৩); ‘পূজার কথা’ (১৯১৮); ‘উৎপল ও রবি’ (১৯৩৮); ‘আমার দেশ’ (১৯৪৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের পাতায় ফিরে তাকালে জানা যায়, দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম ঢাকা জেলার সাভারের কাছে উলাইল গ্রামে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের দুই তারিখে। অল্পবয়সে মা কুসুমময়ীর অকালমৃত্যূ হওয়ায় বাবা রমদারঞ্জন নয় বছরের দক্ষিণারঞ্জনকে বোন রাজলক্ষ্মীর কাছে রেখে বড় করতে থাকেন। পিসির কাছেই তাঁর রূপকথা বা গীতিকথা শোনায় হাতেখড়ি। যুবা বয়সে দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্যজীবন শুরু হয়। ‘প্রদীপ’, ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’য় নিয়মিত লিখতে থাকেন। নিজে ‘সুধা’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন কিছুকাল। এই সময়ে পিসিমার জমিদারি দেখাশোনা করতে শুরু করলে মুর্শিদাবাদ-সহ ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলার পল্লি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেন। এবং সেই থেকেই রূপকথা সংগ্রহের সূচনা।

তবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অমরত্ব লাভ হয়েছে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ গ্রন্থের মাধ্যমেই। ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ গ্রন্থে গোলাম মুরশিদ বলেছেন, ‘মৌখিক সাহিত্যের যেটুকু রক্ষা পেয়েছে, তার প্রধান কৃতিত্ব দীনেশচন্দ্র সেন এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের।’ মৌখিক সাহিত্য যেমন রক্ষা পেয়েছে, পাশাপাশি শিশুসাহিত্যে রূপকথাধর্মী একটি ধারারও প্রবর্তন হয়। দক্ষিণারঞ্জনই সেই নবধারার পথিকৃৎ।

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে সেকথা স্বীকার করেছেন শুধু নয়, অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছেন। লিখেছেন, ‘তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন। তবু তাহার পাতাগুলি তেমনই সবুজ, তেমনই তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর লক্ষ করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপূণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।’

‘ঠাকুরমার ঝুলি’কে ইংরেজি সাহিত্যের ‘ফেয়ারি টেলস’ বলা যায় না, কারণ এখানে পরি অনুপস্থিত শুধু নয়, এখানে একটিও ইংরেজি প্রতিশব্দও নেই, পুরোটাই গ্রাম-বাংলার মুখের ভাষায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথ ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ভূমিকায় তাই একথাও লিখেছিলেন, ‘আমি হইলে এ কাজে সাহসই করিতাম না। শিশুর মনভুলানিয়া রূপকথা আর “ম্যানচেস্টারের কল হইতে তৈরী” হয়ে আসবে না, দেউলিয়া স্বদেশের কোলে লুকানো ছিল মণিমানিক্যের থলে— আজ হতে তার সন্ধান পাওয়া গেল।’

আরও লিখেছেন,

‘ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের “Fairy Tales” আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিকস এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল-রাজপুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়-সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক!’

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দক্ষিণারঞ্জনের এমন স্বদেশপ্রীতি বাংলা সাহিত্য জগতে বিরল বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলার দুয়ারে দুয়ারে তিনি ফোনোগ্রাম নিয়ে যেতেন। মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছ থেকে শোনা গল্প ফোনোগ্রাফের মাধ্যমে রেকর্ড করে রাখতেন। এরপর বাড়ি ফিরে এসে বারবার সে রেকর্ডিং শুনতেন। ঠিক যেমন যেমন উচ্চারণ বা ভঙ্গিতে রেকর্ড হত, কাহিনির বিন্যাসও তেমনভাবেই তিনি লিখে যেতেন।

এভাবেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রূপকথার কাহিনি ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র পাণ্ডুলিপি। সঙ্গে ছিল তাঁর আঁকা, যা নিয়ে সত্যজিৎ রায় একবার বলেছিলেন, ‘একরঙা ছবিতে ছোটরা কল্পনা করে, কোনটা কী রং হবে। এতে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়… এই জন্য টুনটুনির বইয়ের সব ছবি একরঙা। তবে আদর্শ ওই ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। লেখক শুধুমাত্র টাইপ ছোট বড় করে লেখা গল্পতে, বলার ভঙ্গি এনে দিয়েছেন। আর কী সুন্দর সব উডকাট ছবি। প্রতিটি ছবি গল্পের সঙ্গে মানানসই।’

তাই এককথায় বলা যায়, দক্ষিণারঞ্জন এবং ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ বাঙালির গর্বের ঐতিহ্য তো বটেই, সমধিকরূপে সমকালীনও।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia এবং ঠাকুরমার ঝুলি বই

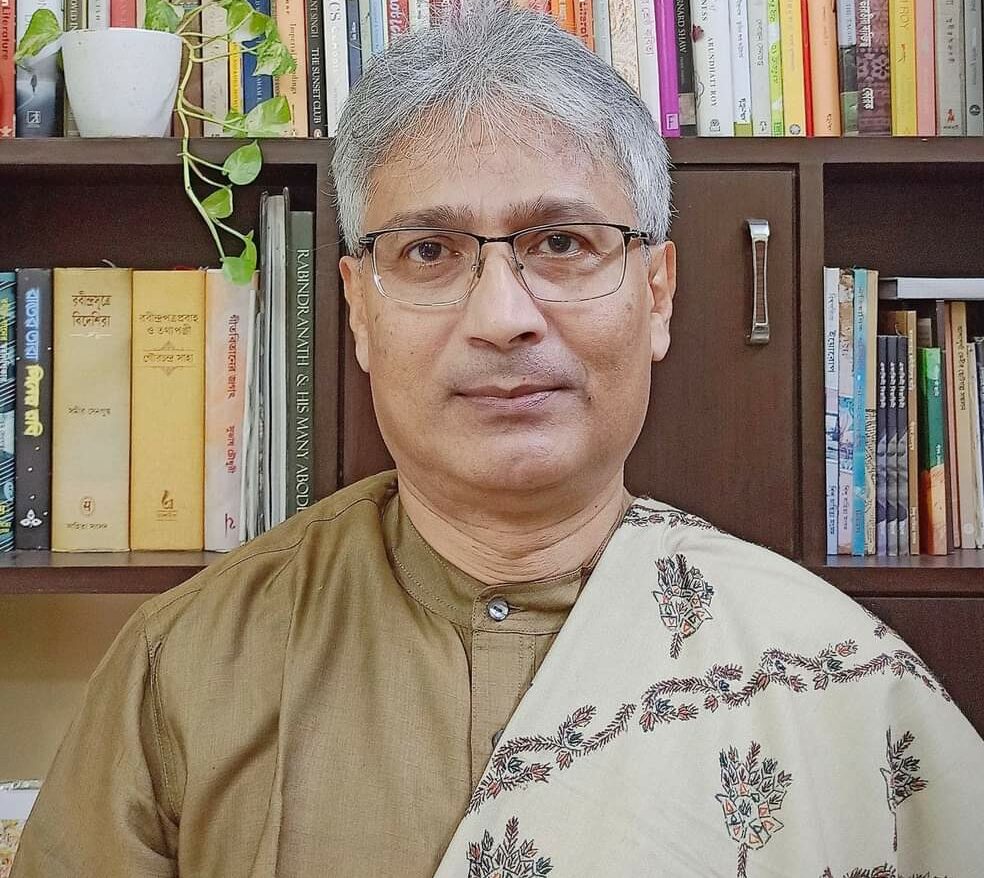

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

লেখকের অনবদ্য লেখনীর মাধুর্যে একমুঠো শৈশব ফিরে দেখলাম। অন্তহীন শুভকামনা জানাই।