বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে (Durga Pujo) ঘিরে সমাজের সর্বস্তরে নতুনের মাতন লাগে। প্রকৃতির সাজও হয় দেখার মতো! এর মধ্যে গান তো থাকবেই। পুজোর সময় আগে ছিল বিভিন্ন আসর, মজলিস, উৎসবকে কেন্দ্র করে গানবাজনার ঢল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রেকর্ড আসার পরে ‘পুজোর গান’ বিষয়টির জন্ম হল বলা যায়। ১৯০১-এ গ্রামোফোন কোম্পানির আগমনের কয়েক বছরের মধ্যেই সংস্থার বিদেশি কর্তাব্যক্তিদের দুর্গোৎসবের দিকে নজর পড়ে। তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি দিয়ে তারা বুঝতে পারেন, এই উৎসবকে ঘিরে বাঙালি জীবনে যেভাবে নতুনের সমারোহ হতে থাকে, তাকে কাজে লাগানো যায়। এর ফলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে একগুচ্ছ নতুন রেকর্ড প্রকাশের ব্যাপারে। অর্থাৎ পুজোর রেকর্ড।

আরও পড়ুন- পুজোর স্মৃতি: কপোতাক্ষের বালুকাবেলা

প্রথমবার পুজোকে (Durga Pujo) বিজ্ঞাপিত করে ১৯১৪ সালে, একগুচ্ছ গানের রেকর্ড প্রকাশ করল গ্রামোফোন কোম্পানি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানদাসুন্দরী দাসীর “এস এস রসিক নেয়ে…”/ “আমার সুন্দর না…”, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “দেখ লো সজনী ধীরি ধীরি…”/ “ও মা ত্রিনয়না যেও না যেও না…”, কে. মল্লিকের গাওয়া “গিরি এ কি তব বিবেচনা…”/ “কি হবে কি হবে উমা চলে যাবে…” ইত্যাদি। অমলা দাশ গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান, ‘হে মোর দেবতা…’/ ‘প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী…’। ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্রী, রেকর্ডে গাইতেন ‘মিস্ দাশ (অ্যামেচার)’ নামে। প্রসঙ্গত রেকর্ডটি কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বলে আলাদাভাবে চিহ্নিত ছিল না। কারণ, তখন থেকে পরবর্তীকালের অনেকদিন পর্যন্ত রেকর্ডে গীতিকার-সুরকারের নাম থাকত না। তা সে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ বা নজরুল হলেও না।

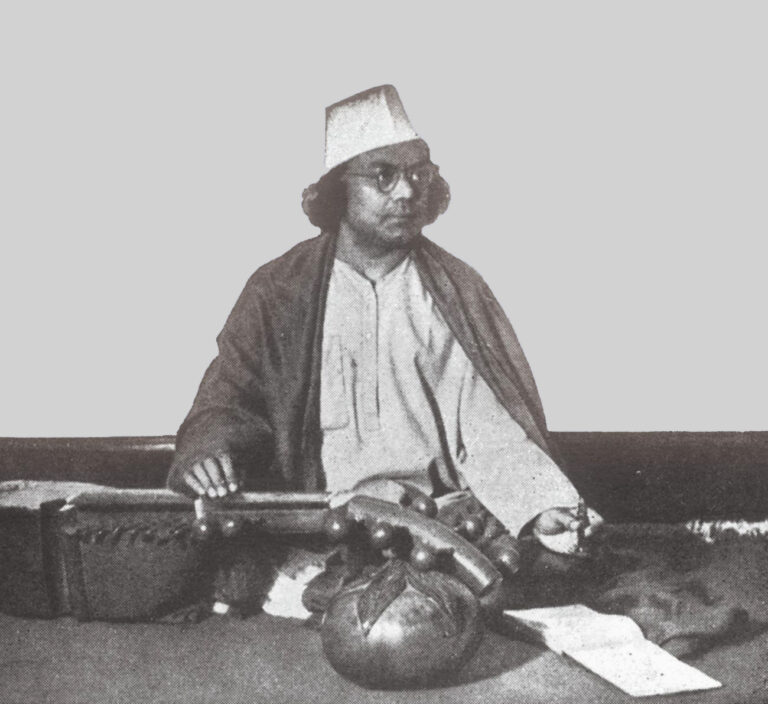

কাজী নজরুলের গান প্রথমবার ১৯২৫ সালের পুজোর রেকর্ডে গাইলেন শিল্পী হরেন্দ্রনাথ দত্ত― “জাতের নামে বজ্জাতি সব/ জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া…”। কিন্তু গানটির রচনাকারের নাম আড়ালে থেকে গেল। তখন নজরুলের পরিচয় ছিল মূলত একজন কবি, রাজনৈতিক কর্মী, কাগজের সম্পাদক এবং কিছু প্রতিবাদী গানের নির্মাতা হিসেবে। এই রেকর্ডের পরেও সংগীতকার নজরুলের খোঁজ পড়েনি সেইভাবে। কারণ, রেকর্ড দেখে তো বোঝার উপায় নেই। এর তিন বছর পর, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে কে.মল্লিকের পুজোর রেকর্ডে গাওয়া “বাগিচায় বুলবুলি তুই…” ও “আমারে চোখ ইশারায়…” গানদুটি দারুণ জনপ্রিয় হল। সেসময় গ্রামোফোন কোম্পানিতে ট্রেনার হিসেবে থাকা বিশিষ্ট সংগীত ও নাট্যব্যক্তিত্ব ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কানে গানদুটির কথা ও সুর, তখন হয়ে চলা বাংলা গানের ধরন থেকে একটু অন্যরকম ঠেকাতে, তিনি গানের নির্মাতার ব্যাপারে খোঁজ লাগালেন। অবশেষে, তিনি এবং কোম্পানির মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য, কে. মল্লিকের সাহায্যে খোঁজ পেলেন কাজী নজরুল ইসলামের। এর পর, তিনজনের মিলিত অনুরোধে কোম্পানিতে যোগ দিতে রাজি হলেন কাজীসাহেব। এভাবেই রেকর্ড জগতে প্রবেশ ঘটল তাঁর। আর, তখন থেকেই তাঁর গানের নজরুল হয়ে ওঠা শুরু হল। আমরা পেলাম বাংলা গানের আরেক যুগের দিশারীকে। এভাবেই ক্রমশ বাংলা গানের দুনিয়া সমৃদ্ধ হতে লাগল। আসতে লাগলেন একের পর এক শিল্পী― দিলীপকুমার রায় (একইসঙ্গে গীতিকার ও সুরকার), কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া ইত্যাদি আরও অনেকের নামই করা যায়।

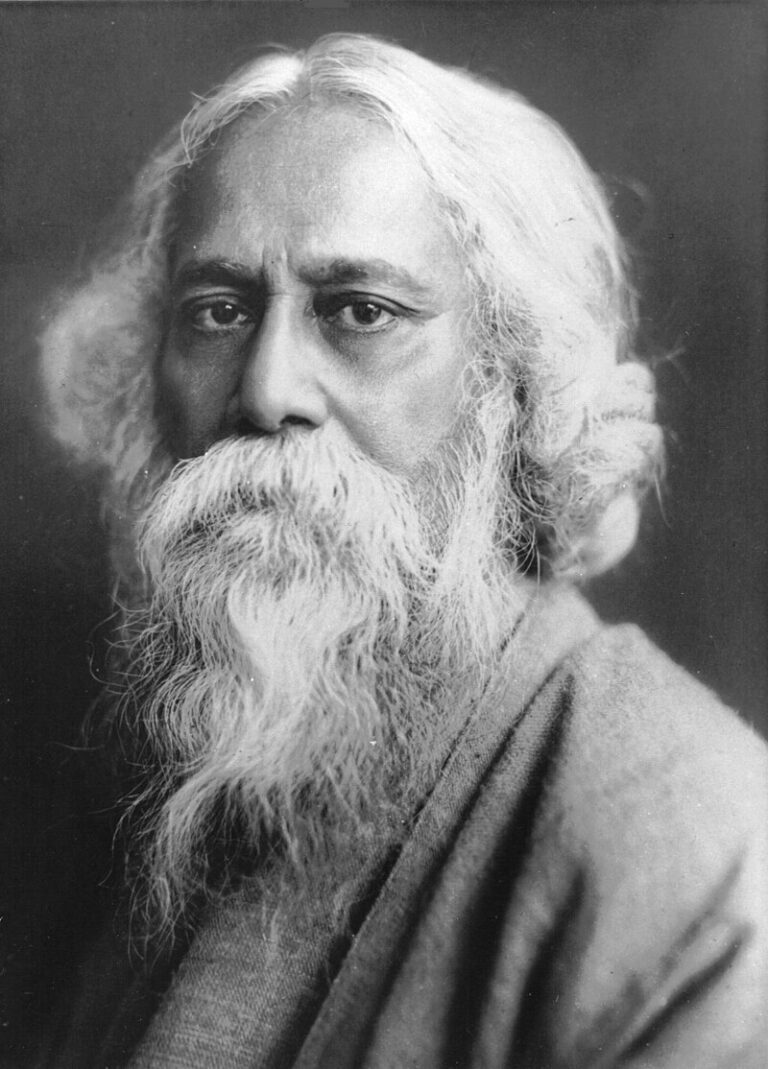

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গানের ধরন একটা বড় বাঁক নিল। এর আগে অবধি, গানের গঠনবিন্যাস ও গায়কি, সবকিছুতেই শাস্ত্রীয় সংগীতের সরাসরি প্রভাব দেখা যেত। যিনি ভাবধর্মী বাংলা গানের যুগ-পথিকৃৎ, সেই রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কিতেও থাকত অতিরিক্ত কালোয়াতির প্রাধান্য। এই ধরন থেকে বেরিয়ে আসার অভিপ্রায়ে ১৯৩০ দশকের কিছু নবীন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-গায়িকারা ভাবলেন সহজ কথা, মেলডিতে ভরা সুর ও মনকাড়া নরম ভঙ্গিতে গাওয়া ভাবধর্মী গানের কথা। যা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনার পথবাহী। এরই ফলে জন্ম নিল ‘আধুনিক বাংলা গান’। খুব তাড়াতাড়িই যা আলোড়িত করল আপামর বাঙালিকে। পুজোর গানের ঠিকঠাক রমরমার শুরু এই ধরনের গানকে কেন্দ্র করেই। প্রসঙ্গত, এর মধ্যেই একদিকে যেমন ১৯৩১-এ বাংলা ছবি কথা বলে উঠেছে, অন্যদিকে ১৯২৭ সালে এসে গেছে ‘কলকাতা বেতার’। ফলে, গানের আরেকটি প্রচারমাধ্যমের দরজা খুলে গেল। উপরি পাওনা হিসেবে রেডিয়োর সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফত শ্রোতাদের সরাসরি মতবিনিময়ের সুবিধে তৈরি হল। যা রেকর্ডের ক্ষেত্রে ছিল না। বাংলা গান আরও প্রস্ফুটিত হবার রাস্তা পেয়ে গেল।

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গানের ধরন একটা বড় বাঁক নিল। এর আগে অবধি, গানের গঠনবিন্যাস ও গায়কি, সবকিছুতেই শাস্ত্রীয় সংগীতের সরাসরি প্রভাব দেখা যেত। যিনি ভাবধর্মী বাংলা গানের যুগ-পথিকৃৎ, সেই রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কিতেও থাকত অতিরিক্ত কালোয়াতির প্রাধান্য।

গানের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকায়, গান সৃষ্টিতে শ্রেণীবিভাজন ঘটে গেল। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-গায়িকাদের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে লাগল গান। প্রথম যে গানটিতে আধুনিক বাংলা গানের ছোঁয়া লাগল বলে ধরা যায়, সেটি ছিল ১৯৩১ সালে পুজোর রেকর্ডে হীরেন বসুর কথায় ও সুরে মিস্ লাইটের গাওয়া আগমনী গান, “শেফালি তোমার আঁচলখানি/ ছড়াও শারদপ্রাতে…”। এর পর, ১৯৩৪ সালে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কথায়, নিজের সুরে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া ‘ও কেন গেল চলে…’/ ‘আমারে ভালোবেসে…’ ; অজয় ভট্টাচার্যের কথায়, হিমাংশু দত্তের সুরে শচীন দেব বর্মণের কণ্ঠে ‘আলো ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে…’/ ‘ যদি দখিনা পবন…’ এবং প্রণব রায়ের কথায়, কমল দাশগুপ্তের সুরে যূথিকা রায়ের গাওয়া ‘আমি ভোরের যূথিকা…’/ ‘সাঁঝের তারকা আমি…’― তিনটি রেকর্ডের এই ৬টি গান, আধুনিক বাংলা গানের ধরনকে অনেক স্পষ্ট করে দিল। এর কোনওটিই অবশ্য পুজোয় বেরোয়নি। কিন্তু ‘আধুনিক বাংলা গান’-এর ধারা প্রবর্তনের দিক থেকে গানগুলির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

১৯৩০-৪০ দশকে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে যাঁদের কথা বলা যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— পঙ্কজ মল্লিক, শৈল দেবী, উমা বসু, যূথিকা রায়, সুপ্রভা সরকার, সাবিত্রী ঘোষ, সুপ্রীতি ঘোষ, কে.এল. সায়গল, শচীন দেব বর্মণ, কানন দেবী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্য চৌধুরী, বেচু দত্ত, শচীন গুপ্ত, রবীন মজুমদার ও আরও অনেকে। গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাণীকুমার, শৈলেন রায়, হীরেন বসু, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। সুরকারদেরও ঢল নামল―রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, হিমাংশু দত্ত, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শচীন দেব বর্মণ, সুধীরলাল চক্রবর্তী, হীরেন বসু, অনুপম ঘটক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

‘আধুনিক বাংলা গান’ তার যথাযথ রূপে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫০ দশকে এসে, যার মধ্যে অধিকাংশ জনপ্রিয় গানের জন্ম পুজোর সময়।

১৯৫০ দশক থেকে ১৯৬০-৭০ হয়ে ১৯৮০-র দশক অবধি, এক বিস্তৃত সময় জুড়ে আমরা পেলাম আরও অজস্র সংগীতপ্রতিভাকে। কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে― শ্যামল মিত্র, তালাত মাহমুদ (প্রথম দিকে ‘তপনকুমার’ নামে বাংলা গান গাইতেন), মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, ভূপেন হাজারিকা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, গীতা দত্ত, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ি, মৃণাল চক্রবর্তী, ইলা বসু, সনৎ সিংহ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা, শিপ্রা বসু, রাহুল দেব বর্মণ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, কিশোরকুমার, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, সৈকত মিত্র, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। গীতিকার হিসেবে এলেন― জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, সলিল চৌধুরী, পবিত্র মিত্র, সুধীন দাশগুপ্ত, পরেশ ধর, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর হাজরা, সুনীলবরণ প্রমুখ। আর সুরকারদের মধ্যে বলা যায়― জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, ভি. বালসারা, রাহুল দেব বর্মণ, অজয় দাস, বাপী লাহিড়ি ও আরও অনেকের নাম। এর সঙ্গে অবশ্যই বলতে হবে অসামান্য যন্ত্রসংগীতশিল্পীদের কথা, যাঁরা তাঁদের সুরঝঙ্কারে গানগুলিকে অলঙ্কৃত করে গেছেন দশকের পর দশক ধরে। এঁদের মধ্যে দক্ষিণামোহন ঠাকুর, ভি. বালসারা, অলোকনাথ দে, ওয়াই.এস.মুলকির মতো আরও কিছু স্বনামধন্য যন্ত্রসংগীতশিল্পী সুরকার হিসেবেও তাঁদের সংগীতপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আধুনিক বাংলা গান নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠত পুজোর গানকে কেন্দ্র করে। দুর্গার আগমনের অনেক আগে থেকেই এইসব গান নিয়ে বাঙালি মেতে উঠতেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত অনেকটা সময় ধরে, বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে চলেছিল নানা ধরনের টালমাটাল অবস্থা। এরকম অবস্থায় আধুনিক ও সিনেমার গানগুলি থেকে মানুষ পেতে চাইতেন শান্তি ও রোমান্টিকতার আবেশ। আবার, ১৯৪৩-এ জন্ম নেওয়া ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-তে থাকা একরাশ প্রগতিবাদী নবীন প্রতিভাবানেদের তৈরি ‘গণসংগীত’-এ উঠে আসত সমাজ-রাজনীতির ছবি। তবে শুধু এই গানেই নয়, অনেক আধুনিক বাংলা গান ও সিনেমার গানেও সমাজচেতনামূলক বক্তব্য দেখা গেছে। শুধুমাত্র প্রেমের গানই হয়নি। পুজোর সময় মণ্ডপে মণ্ডপে মাইকে বাজত এইসব গান। মুহূর্তে যা ঘাঁটি গাড়ত গান জানা বা না-জানা মানুষের মুখে, হৃদয়ে। জীবনের নানা অনুষঙ্গে মিশে যেত গানগুলি। এই আবেগকে ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে আছে আধুনিক বাংলা গান। যার মধ্যে পুজোর গানের একটা বিশেষ জায়গা আছে বাঙালি-মনে। পুজোর আনন্দ যতরকম ‘নতুন’-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত, তার মধ্যে অন্যতম ছিল পুজোয় বেরোনো নতুন নতুন রেকর্ডের গান।

১৯৪০ থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত অনেকটা সময় ধরে, বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে চলেছিল নানা ধরনের টালমাটাল অবস্থা। এরকম অবস্থায় আধুনিক ও সিনেমার গানগুলি থেকে মানুষ পেতে চাইতেন শান্তি ও রোমান্টিকতার আবেশ। আবার, ১৯৪৩-এ জন্ম নেওয়া ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-তে থাকা একরাশ প্রগতিবাদী নবীন প্রতিভাবানেদের তৈরি ‘গণসংগীত’-এ উঠে আসত সমাজ-রাজনীতির ছবি।

আধুনিক বাংলা গান নিয়ে মেতে ওঠার আরেকটি ক্ষেত্র ছিল ‘জলসা’। ছোট-বড় আকারে যা হত পাড়ায় পাড়ায়, মণ্ডপে মণ্ডপে। শীতকালেই এই আসর বেশি হত। তবে শুরু হয়ে যেত পুজোর সময় থেকেই। শুধু সাধারণ শ্রোতারা নন, শিল্পীদের কাছেও জলসায় অংশ নেওয়া ছিল দারুণ আকর্ষণের। শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, সারা বাংলা জুড়ে হওয়া আসরগুলিতে ছুটে যেতেন শিল্পীরা। আর রাজ্যের বাইরে, এমনকি পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকা বাঙালিদের আয়োজিত দুর্গাপুজোয় জলসা হবেই। কলকাতা থেকে বহু শিল্পী যেতেন সেইসব আসরে। আধুনিক বাংলা গানের রমরমা ইদানীংকালে কিছুটা পড়তির দিকে হলেও, প্রবাসী বাঙালিদের পুজোয় জলসার আয়োজন আজও অব্যাহত। সেকালের জলসাগুলিতে অবধারিতভাবে শিল্পীদের গাইতে হত নতুন পুজোর গান, নাহলে নিস্তার ছিল না।

আধুনিক বাংলা গানের আঙিনায় সব ধরনের বাংলা গান এসে মিলেছিল। সাধারণভাবে যেসব গানকে আমরা আধুনিক গান বলি, তার পাশাপাশি অন্যান্য ধারার বাংলা গানেরও রেকর্ড প্রকাশিত হত নিয়মিতভাবে। আর পুজোয় তো বেরোবেই। যেমন― আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, অনন্তবালা বৈষ্ণবী, পূর্ণদাস বাউল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, অমর পাল, অংশুমান রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী দেবী, রথীন ঘোষ, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের বাউল-কীর্তন-লোকসংগীত; জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, চিন্ময় লাহিড়ি, তারাপদ চক্রবর্তী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁশরী লাহিড়ি, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, শেফালী ঘোষ প্রমুখের রাগপ্রধান বাংলা গান; নলিনীকান্ত সরকার, রঞ্জিত রায়, যশোদাদুলাল মণ্ডল, মিন্টু দাশগুপ্ত, দীপেন মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গগীতি-হাসির গান-প্যারডি; বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ; ভবানী দাস, মৃণালকান্তি ঘোষ, পান্নালাল ভট্টাচার্য, হীরালাল সরখেল, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের শ্যামাসংগীত-ভক্তিগীতি; পান্না কাওয়ালের বাংলা কাওয়ালি ; আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, জপমালা ঘোষের ছোটোদের গান; দিলীপকুমার রায়, উমা বসু, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বানী সেন, নিশীথ সাধু, নীলা মজুমদারের দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গান; রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস মালের পুরাতনী বাংলা গান-টপ্পা― কত আর বলা যায়? এছাড়া, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতিও একসময়ে নিয়মিত রেকর্ড হয়েছে পুজোর সময়।

শুধুই কি একক গান? পুজোর সময়ে বেরোতো গীতিআলেখ্য, গীতিনাট্য, বৃন্দগান, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও রেকর্ড। এসবেরও জনপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। আবার অসামান্য কৌতুকশিল্পীরা রেকর্ডে যে কৌতুক-নকশা পরিবেশন করতেন, তা অন্যতম সেরা আকর্ষণের বিষয় ছিল। ক্ষিতীশ বসু, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায়, বিরূপাক্ষ (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) থেকে শুরু করে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সুশীল চক্রবর্তী, সুশীল দাস, শঙ্কর ব্যানার্জি পর্যন্ত, সেই ১৯৩০-৪০ দশক থেকে ১৯৮০-র দশক অবধি দীর্ঘ সময় জুড়ে এই ধারা অব্যাহত ছিল। রেকর্ড থেকে রেকর্ডে হাসি যেন উপছে পড়ত। ইদানীংকালে এর চল আর প্রায় নেই। একটা সময়ে হাসি-মজা, রঙ্গ-রসিকতা ছিল বাঙালিজীবনের অঙ্গ। ক্রমশ যেন নির্মল রঙ্গ রসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে। এককালে সিনেমা, নাটক, সাহিত্য, গান, কথাবার্তা― সর্বত্র থাকত রসবোধের উপস্থিতি। কৌতুক-নকশার রেকর্ডগুলিও জায়গা করে নিত মানুষের মনে। জলসার আসরে গানের সঙ্গে অবশ্যই থাকত হাস্যকৌতুকের অনুষ্ঠান। নাহলে আসর সম্পূর্ণতাই পেত না।

শুধুই কি একক গান? পুজোর সময়ে বেরোতো গীতিআলেখ্য, গীতিনাট্য, বৃন্দগান, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিরও রেকর্ড। এসবেরও জনপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। আবার অসামান্য কৌতুকশিল্পীরা রেকর্ডে যে কৌতুক-নকশা পরিবেশন করতেন, তা অন্যতম সেরা আকর্ষণের বিষয় ছিল।

পুজোর রেকর্ডের আরেকটি অঙ্গ ছিল গানের বই। এ নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি আপ্লুত থেকেছে। ১৯১৪ সাল থেকেই পুজোর রেকর্ডের যাবতীয় তথ্যসংবলিত একটি পুস্তিকা বার করা শুরু করে গ্রামোফোন কোম্পানি, যাতে গানসহ যা যা সেইবছর পুজোয় রেকর্ড হয়েছে, শিল্পীদের ছবিসহ তার পুরো বর্ণনা থাকত। শুরু থেকে এর নামকরণ পালটে পালটে অবশেষে ১৯৫০ দশক থেকে ‘শারদ অর্ঘ্য’ নামটি স্থায়ী হয়। প্রসঙ্গত, সাহেবদের গ্রামোফোন কোম্পানির (এইচ এম ভি, কলম্বিয়া, ট্যুয়িন প্রভৃতি) পাশাপাশি শুরুর দিকে এইচ. বোসের রেকর্ড কোম্পানি বাদে, সেই ১৯৩০ দশক থেকেই আরও বেশকিছু রেকর্ড কোম্পানি জন্ম নেয় বাঙালি মালিকানায়। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘হিন্দুস্থান’, ‘মেগাফোন’, ‘সেনোলা’, ‘পায়োনীয়র’, ‘ভারত’ ইত্যাদি। এসব কোম্পানির সঙ্গে রেকর্ড করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বেশকিছু নামিদামি শিল্পী। গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে প্রায় সমানে সমানে টক্কর দিত এইসব দেশীয় রেকর্ড কোম্পানিগুলি। এরাও বের করতেন পুজোর গানের বই। পুজোর আগে থেকেই রেডিওর ‘অনুরোধের আসর’-এ বাজত নতুন পুজোর গান। কাছে থাকা সদ্যপ্রকাশিত পুজোর গানের বই খুলে সেইসব গান মিলিয়ে দেখা চলত বাংলার ঘরে ঘরে।

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি দিয়ে মোড়া সে এক উন্মাদনামুখর সময়। আজ যা শুধুমাত্র অতীতচারণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স অতিক্রান্ত বাঙালির আজ বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন এক বর্ণময় মনে-পড়ার জগৎ। পুজোর গান যার মধ্যে একটা বড় জায়গা অধিকার করে রয়েছে। জীবনের আনাচেকানাচে মিশে আছে সেইসব গানের ঝঙ্কার।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।