দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা মনে এলে প্রথমেই আসে গানের কথা। তাঁর সারাটা জীবনই ছিল মূলত সঙ্গীতময়। অবশ্য সাহিত্য-শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্র– কবিতা, নাটক, প্রহসন, গদ্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও বারবারই নিজেকে প্রকাশ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তবুও, সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গীতের জগতেই যেন তিনি ডানা মেলেছিলেন প্রশস্তভাবে।

পরিবারে সঙ্গীতের প্রভাব আগে থেকেই ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বাবা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন একজন উস্তাদি ঘরানার শিল্পী। সেই উনবিংশ শতাব্দীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিপুল পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল বাংলায়। ১৮৫৬ সালে লখনউ থেকে নির্বাসিত হয়ে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আসাই এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবাবের সঙ্গে এসেছিলেন শতখানেক উস্তাদ শিল্পী। এঁরা বাংলার তদানীন্তন গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতে লাগলেন, যার রেশ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। ফলে, বাংলা গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা একচ্ছত্র ভাবেই চলে এল শাস্ত্রীয়সঙ্গীত-নির্ভর কালোয়াতির ছোঁয়া।

তবে দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু তাঁর জ্ঞান হবার পর থেকে বাবার মতো নিখাদ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেননি। যদিও তাঁর অসম্ভব অনুরাগ ছিল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের প্রতি, কিন্তু অন্তরে যে সুরসাম্রাজ্য জন্মগতভাবে ছিল, তার রসে ভিজিয়ে তিনি যে কোনও সঙ্গীত-রূপ দেখতে চাইতেন। তিনি তো সৃষ্টি করার জন্য জন্মেছেন। নতুন সঙ্গীত-যুগ আসবে তাঁর হাত ধরে। তাঁর অনুভবে তো স্বকীয়-ঐশ্বর্য থাকবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, দশ বছরের মধ্যে এমন চারজন সঙ্গীত-মনীষী জন্মালেন, যাঁদের হাত ধরে বাংলা গান ভাবধর্মী ধারায় ফুলে-ফলে ভরে উঠল। এঁদের মধ্যে অন্যতম যুগপুরুষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩)। বাকিরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫) ও অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১)। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হিসেবে অবশ্যই মানতে হবে রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু, তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাকিরাও একই ভাবধর্মী সুরজগতের বাসিন্দা হলেন। গানের বাণী হল অনেক গভীর চেতনাসম্পন্ন, স্বপ্নময় ও মধুর। সুর এগিয়ে এল বাণীর দাবি মেটাতে। ফলে সুর-বাণীর এক অনবদ্য ভাব-মিলন ঘটল এঁদের গানে, যার রেশ দেখা গেল অনেক বছর পরে কাজি নজরুল ইসলাম ও দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীতেও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিজগৎ এতটাই জড়িত ও প্রভাবিত, যে সেদিকেই প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জন্মেছিলেন তিনি। বাড়িতে ছিল শিক্ষা ও সঙ্গীতের অনুকূল পরিবেশ। আসতেন বিদ্যাসাগর থেকে রামতনু লাহিড়ির মতো বিদ্বজ্জনেরা। মেধাবী দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলি কলেজ (পরে হুগলি মহসিন কলেজ) থেকে বিএ. ও প্রেসিডেন্সি থেকে এমএ. পাশ করলেন। বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে সরকারি বৃত্তিও পেলেন।

লেখালেখি কিন্তু ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮২ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স উনিশ। সেখানে যেসব কবিতা ছিল, সেগুলি ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। এগুলি মূলত গীতিকবিতা। অর্থাৎ তখন থেকেই গান তাঁর কলমে এসে গিয়েছে। ১৮৮৪-তে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে তিনি পাড়ি দিলেন বিলেত। আর এই বিদেশ-যাত্রাই পরবর্তীকালে বাংলা গানের জগতে এনে দিয়েছিল এক নতুনত্বের সন্ধান। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে ‘আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ’-এর একটি গীতিকবিতার উল্লেখ করা দরকার-

‘বিমল তটিনী! বিমল গগনে

কেন না আসিলে গ্রহ তারা সনে,

কেন মর্ত্ত্যে আসি পবিত্রতা নাশি

মাখিলে কলুষে বিমল শরীরে।’

গানের বাণী থেকে স্পষ্ট, এক অজানা জগৎ কী ভাবে তাঁর কল্পনায় অন্তর্লীন। এক কিশোর যেন সুর খুঁজছে, বাণীর সন্ধান করছে অনন্তসন্ধানী পথিকের মতো। ‘আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ’-এর ‘স্বদেশ-স্তোত্র’ কবিতাটি দেখলেই স্পষ্ট হয়, ‘ধনধান্য পুষ্পভরা….’ গানের বীজ কতদিন আগে সুপ্ত হয়ে ছিল।

‘স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,

তোমা-সম রম্যভূমি নয়নরঞ্জন

তোমার হরিত ক্ষেত্র,

আনন্দে ভাসায় নেত্র

তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন….’

কিশোর বয়সের অনভিজ্ঞতা ও অপটুতার কিছু আভাস শব্দচয়ন ও ছন্দ-বিন্যাসে ধরা পড়ছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিভার জৌলুসও উজ্জ্বল। এই সংকলনে বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান আছে। ১৮৬৭ সালে প্রথম হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে অনেকেই গান তৈরি করতে শুরু করেন। লক্ষণীয়, এইসব গানের মধ্যে দেশমাতৃকার দুখিনী রূপের বর্ণনাই উঠে আসত, কারণ তখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধিতার উন্মেষ ঘটেনি। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদী গান তৈরির বাতাবরণও গড়ে ওঠেনি।

বাংলা গানে পাশ্চাত্যরীতির সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিলেত যাবার আগে পর্যন্ত কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না পাশ্চাত্য-সঙ্গীতে। এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন- “আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজী গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলন্ডের সর্বপ্রধান সংগীত-রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম Oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া ‘আলবার্ট’ হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম সেদিন ইংরাজী সঙ্গীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পরম ব্যয় করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে, ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম।”

কিন্তু এ ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইংল্যান্ডে থাকতে থাকতেই দ্বিজেন্দ্রলালের মন পালটাতে শুরু করলো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি। তিনি মেমসাহেবের কাছে বিলিতি গান শিখতে শুরু করলেন। শুধু ইংরেজিই নয়, আইরিশ ও স্কচ গানও শিখলেন! পুত্র দিলীপকুমারের লেখা থেকে জানা যায়, এইসময় তিনি মোট ১৪টি ইংরেজি, ১৩টি স্কচ ও ৭টি আইরিশ গান শিখেছিলেন। পরিবর্তন আনলেন গায়কীতেও। সেই সময় সাধারণত ভারতীয় ভাবসঙ্গীত পরিবেশনে অতিরিক্ত নাকিসুরের প্রাধান্য দেখা যেত। দ্বিজেন্দ্রলালেরও তাই ছিল। কিন্তু বিলিতি শিক্ষায় তিনি এই প্রবণতা অনেকটাই বর্জন করলেন। বেরিয়ে এল তাঁর ভরাট, দরাজ গলা।

বাংলা গানে যে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় বিদেশি সুর প্রয়োগ করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, তা একেবারে নিজস্ব, স্বতন্ত্র। তা বলে তাঁর আজীবনের স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে আপস করেননি! পাশ্চাত্য সুররীতির সঙ্গে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মিশেল ঘটিয়ে অপূর্ব মিশ্রধারা তৈরি করলেন। ফলে গানগুলি বাংলার মানুষের মনে-কানে ঢুকে গেল অনায়াসেই। তাতে একইসঙ্গে রয়েছে ভারতীয় মেলোডি ও পাশ্চাত্য সুরের ছন্দ। যেমন- বিলাবল রাগে ‘বঙ্গ আমার জননী আমার…’, ভূপালীতে ‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে…’, কেদারা রাগে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা…’ ইত্যাদি। এসব গানেই স্পষ্ট প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সেই স্বকীয় সুরমিলন! গানগুলির আবেদন এতটাই সুদূরপ্রসারী, যে দিলীপকুমার রায় যখন পরবর্তীকালে বিদেশের নানা প্রান্তে এগুলি গাইতেন– বিদেশি শ্রোতারা মোহিত হয়ে যেতেন। ‘বঙ্গ আমার..’ গান বিষয়ে দেবকুমার রায়চৌধুরীর ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’ বইতে আছে, “একদিন – বোধহয় অষ্টমী পূজার দিন– দুপুরবেলায় আহারান্তে বসিয়া আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: ‘দেখ, মাথার মধ্যে কয়েকটা লাইন ভারি জ্বালাতন করছে। তুমি একটু বোসো ভাই, আমি সেগুলি গেঁথে নিয়ে আসি। একটু পরে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলিলেনঃ ‘উঃ। কি চমৎকার গানই বেঁধেছি। শোনো’ – এই বলিয়া গাহিয়া উঠিলেন: “বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!” হাততালি দিতে দিতে ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন:

“কিসের দূঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ

সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন- “আমার দেশ…”

দ্বিজেন্দ্রলাল কোন মাপের সঙ্গীতমনীষী এবং দেশভক্ত ছিলেন, এই ছোট্ট বর্ণনায় তা-ও স্পষ্ট।

‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে…’ গানটিতে যে সুর বসালেন তিনি, তাতে একে বাংলা গানের প্রথম ‘মার্চিং সং’ আখ্যা দিতেই হয়। ‘ধনধান্য পুষ্পভরা…’ গানে একদিকে বঙ্গপ্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা গানের বাণীতে, অন্যদিকে সুরে বিদেশি নোটের প্রয়োগ। কেদারা রাগের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সুরের এমত প্রয়োগ অগাধ সাঙ্গীতিক প্রতিভা ছাড়া সম্ভব নয়। আজও গানটি বাংলার প্রাণের সুর হয়ে রয়েছে।

পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যে এক সুরময় চঞ্চলতা ধরা পড়ে। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সুরের রেশ থেকে একধরনের নরম ও ধীর মেলোডির জন্ম হয়, ওদেশের গানে তার ধরন অন্যরকম। অনেক ‘পর্দা’ পেরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা সুরচলন, পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য (Jumping Chord)। আবার, একই লাইনকে নানা সপ্তকে ব্যবহার, যাকে Harmony বলে, তা-ও বিদেশি সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ‘ধনধান্য পুষ্পভরা…’ গানের ‘সে যে আমার জন্মভূমি…’ অংশটি তিনটি সপ্তকে তিনবার গাইতে হয়। Harmony-র সার্থক উদাহরণ। আবার চটজলদি যেভাবে সুর ওঠানামা করে, সেটা Jumping Chord প্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের কতখানি সার্থক আত্তীকরণ ঘটেছিল, এ তারই প্রমাণ।

বাংলা গানের জগতে ‘হাসির গান’ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও স্বকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে হাজির দ্বিজেন্দ্রলাল। হাসির গান মানে যে শুধুমাত্র হালকা চটুলতা নয়, তা তিনি দেখিয়েছিলেন। তাঁর এ ধরনের প্রায় প্রতিটি গানেই থাকত শাণিত ব্যঙ্গের উপস্থিতি। সমাজ, জাতি, আদবকায়দা, জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক কিছু রঙ্গব্যঙ্গের ছলে তুলে আনতেন গানের বাণীতে। অনেক গানে হাসি যেন হয়ে উঠত যন্ত্রণা বা হতাশারই এক রূপ। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত হাসির গান ‘জিজিয়া কর’ শুরু হয় এই ভাবে –

‘পাঁচশ বছর এমনি ক’রে

আসছি সয়ে সমুদায়;

এইটি কি আর সইবে না ক-

দু’ঘা বেশী জুতার ঘায়?

সেটা নিয়ে মিছে ভাবা;

দিবি দু’ঘা, দে না বাবা!

দু’ঘা বেশী, দু’ঘা কমে,

এমনি কি আসে যায়।…’

বোঝাই যাচ্ছে, গানটিতে ব্যঙ্গ-কৌতুকের আড়ালে কী পরিমাণ যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে শুনে বলেছিলেন – ‘এ তো হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান!’ বাস্তবিকই তাই। দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতখানি অন্তর-আলোড়ন থেকে তাঁর বেশিরভাগ হাসির গানগুলি লিখেছিলেন, অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। এই ধরনের গানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের মাধ্যমে নিজেদের জাতিসত্তার নানা অবনমনের দিকে আঙুল তুলেছেন। ‘আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক’ভাই…’ (বিলাতফের্ত্তা), ‘আজি এই শুভদিনে শুভক্ষণে… উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা ত হবে বজায়…’ (খুসরোজ), ‘Reformed Hindoos’, ‘নতুন কিছু করো… নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো…’ (নতুন কিছু করো), ‘গীতার আবিষ্কার’, ‘নন্দলাল’, ‘বদলে গেল মতটা…’ – এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে বারবার দ্বিজেন্দ্রলাল বলতে চেয়েছেন, আগে জাতিগত ভাবে নিজেদের চেতনার উন্নতি না হলে, কোনও উত্তরণই সম্ভব নয়। এছাড়াও যা মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালকে আর পাঁচটা গড়পড়তা মানুষের মতো চাকরি-জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়তো সর্বদাই এই বাধ্যতামূলক জীবন নিয়ে একটা বিরক্তি কাজ করত। সম্ভবত সেই মানসিক অবস্থা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তীব্র শ্লেষ আর ব্যঙ্গ।

হাসির গানে সুরপ্রয়োগেও তিনি অভিনব। এখানেও দেশি-বিদেশি সুর মিলেমিশে একাকার। যে শ্লেষ বা স্যাটায়ার বেরিয়ে আসত গানের বাণী থেকে, তাকে গান হিসেবে সার্থক করে তোলার জন্যে সুরকে ব্যবহার করেছেন অসামান্য বিন্যাসে। বিশেষ ধরনের এলোমেলো Scanning-এর সুরচলন, গানগুলিকে আদর্শ হাসির গানে পরিণত করত। এই ধরনের গান গাইবার সময় এক বিশেষ মজামিশ্রিত নাটকীয়তা গায়কীতে আনা অত্যন্ত জরুরি। নিছক গেয়ে গেলেই হয় না। দিলীপকুমার রায় ও আরও অনেক শিল্পীর গলায় এ গান শোনা গিয়েছে। কিন্তু, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল যখন নিজের হাসির গানগুলি গাইতেন, তা যে মাত্রায় পৌঁছত, সে নাকি অতুলনীয়। ১৯২০ সালে বেনারসে প্রবাসী বাঙালিদের সম্মেলনে দিলীপকুমার রায় গেয়েছিলেন ‘নন্দলাল’ যা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম বিখ্যাত হাসির গান। আসর জমে যায় গানের পর। খোদ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন সেই সম্মেলনে। কিন্তু গানটি শুনে তিনি বলেন – ‘দিলীপ, গাইলে বটে। হাততালিও পেলে। কিন্তু তোমার পিতৃদেবের মত হল না। তিনি যখন এ-গানটি গাইতেন লোকে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।’

একবার এমন কিছু দেশাত্মবোধক গান দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন, যেগুলি প্রকাশ পেলে তাঁর দ্বীপান্তরও হতে পারত। হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথায় সে গান নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরী ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’ বইয়ের এক জায়গায় লিখছেন – ‘কবি যখন একে একে স্বহস্তে সেই সব অনুপম গানগুলি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিতেছিলেন… তখন কহিলেনঃ “দেখছ? কেমন জ্বলে যাচ্ছে – দেখছ? এ আগুন বাইরে যতটা জ্বলছে তার কি দশগুণও অন্ততঃ (বুকে হাত দিয়া) এইখানে জ্বলছে না?” – কতজন সঙ্গীতকারকে তাঁর সৃষ্টি ও জীবনযাপনের মধ্যে এই ভয়াবহ সংঘাত নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়েছে? ‘বঙ্গ আমার জননী আমার…’ গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কাছে ছিল ভীষণ প্রিয়। এই গানটি এবং ‘ভারত আমার ভারত আমার…’ গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ‘বঙ্গ আমার…’ গান আলোড়িত করেছিল সুভাষচন্দ্রকেও। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৯২০/২১ সালে লন্ডনে দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, ‘গাও হে গাও তোমার বাবার বঙ্গ আমার, ভারত আমার। আহা কী গানই তিনি লিখে গেছেন! অমর– অমর।‘

অথচ যে গানের আবেদন এই রকম, সে গানেও পারিপার্শ্বিকতার চাপে একটি লাইন অনিচ্ছাসত্বেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একবার একটি ঘরোয়া আসরে দ্বিজেন্দ্রলাল ‘বঙ্গ আমার…’ গাইলেন। যেখানে একটি লাইন ছিল, ‘আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা/হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ…’। ওই আসরে উপস্থিত ছিলেন দেবকুমার রায়চৌধুরী, লোকেন পালিত ও বরদাচরণ মিত্র। তাঁরা সকলেই বললেন, যে ওই রক্ত-টক্ত লেখা যাবে না। তাহলে দ্বিজেন্দ্রলালের চাকরি চলে যেতে পারে। শাস্তিও হতে পারে। তখন প্রবল অনিচ্ছায় লাইনটি বদলে করলেন, ‘আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা/মানুষ আমরা নহি তো মেষ…।’

পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন, আগের চেয়ে পরের লাইনটি কতখানি হালকা হয়ে গেল! অথচ এইটি করার ইচ্ছে রচনাকারের একেবারেই ছিল না। পরিস্থিতির চাপে করতে হল। এরকমই বার বার দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁর নিজের সৃষ্টি নিয়ে বাধ্য হয়ে নানারকম আপসের রাস্তায় যেতে হয়েছে। স্থিরচিত্তে কোনও কিছু সৃষ্টি করার মতো অবকাশ তিনি প্রায় পানইনি। মাত্র ৫০ বছরের জীবনে এতবার নানারকম ওঠাপড়া এসেছে – তার সঙ্গে নাগাড়ে যুঝতে হয়েছে, যা তাঁর লেখায় বারেবারে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

১৮৮৬ সালে দেশে ফিরে নকশাধর্মী ‘একঘরে’ প্রকাশ পাবার পর ১৮৯৬ সালে বেরল ‘আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ’– গীতিকবিতার সংকলন। এতে একদিকে যেমন বহু গানে রইল প্রেমের প্রকট উপস্থিতি, আবার বেশকিছু ক্ষেত্রে ইংরেজি, স্কচ ও আইরিশ গীতিকবিতার অনুবাদ। কারণ সহজেই অনুমেয়। ১৮৮৭-র এপ্রিলে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে সুরবালার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়ে হয়। তীব্র ভালোবাসার দিগন্ত খুলে যায় তাঁর সামনে। তারই প্রকাশ প্রেমের গানে। অন্যদিকে বিলেতপ্রবাসের প্রতিফলন ঘটেছে বিদেশি কবিতার অনুবাদে। এরপর, আষাঢ়ে (হাস্যরসের কবিতা – ১৮৯৯), ‘হাসির গান’ (১৯০০), ‘মন্দ্র’ (কাব্যগ্রন্থ – ১৯০২)।

নাট্যকার হিসেবে এর কয়েক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেন। তবে তার সূচনা এই সময় থেকেই। প্রহসন ও বিদ্রূপ-নাটিকা রচনার মধ্যে দিয়ে। ‘সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার’ (১৮৯৫), ‘বিরহ’ (১৮৯৭), ‘ত্র্যহস্পর্শ ও সুখী-পরিবার’ (১৯০০), ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২) ইত্যাদি। কয়েকটি কাব্যনাট্যও প্রকাশ পায় – ‘পাষাণী’ (১৯০০), ‘তারাবাঈ’ (১৯০৩)। ‘সীতা’ কাব্যনাট্যটি লেখেন এই সময়েই। কিন্তু প্রকাশিত হয় অনেক পরে – ১৯০৮ সালে। এর মধ্যে তাঁর জীবনে ঘটে যায় এক চরম দুঃখজনক ঘটনা।

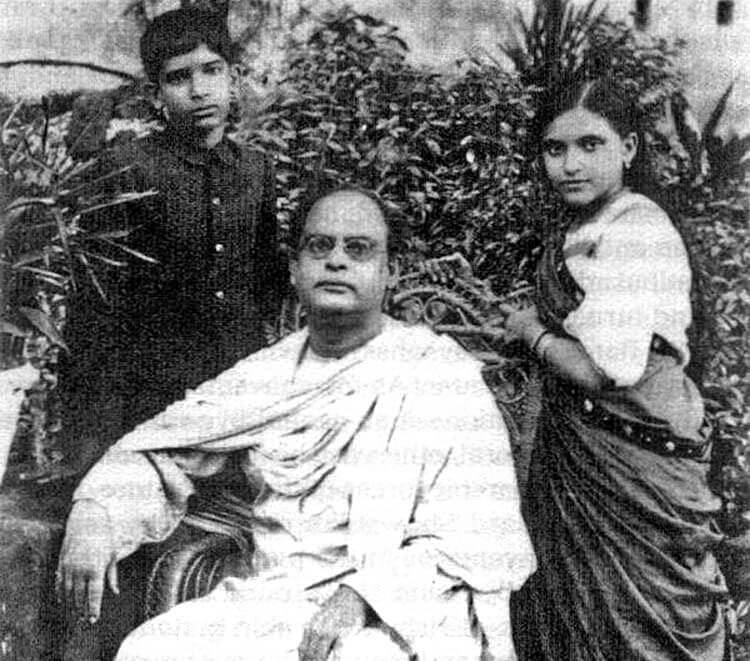

স্ত্রী সুরবালা ও দুই পুত্র-কন্যা দিলীপ ও মায়াকে নিয়ে এক সুন্দর সুখের জীবন চলছিল দ্বিজেন্দ্রলালের। চাকরির প্রবল পরিশ্রমও মেনেই নিয়েছিলেন। সৃষ্টিকার্য নিজস্ব গতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু, ১৯০৩ সালে আকস্মিকভাবে সুরবালা দেবীর প্রয়াণ। সাত বছরের ছেলে ও পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে হঠাৎই ঘোর অন্ধকার নেমে এল জীবনে। ১৯০৬ সালে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন – ‘মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র।…’ আবার ১৯০৭-এ লিখছেন, ‘আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্দ্ধ নাই। তবে, কেন-কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি?’

বোঝাই যাচ্ছে, কী পরিমাণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু, তাবলে কি সৃষ্টি বন্ধ হল? না। শুধু ধরন বদলে গেল বলা যায়। স্ত্রী-বিয়োগের পর একের পর এক বিখ্যাত নাটক লিখতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, যেখানে মনে হয়, তীব্র যন্ত্রণা থেকে যেন প্রতিবাদী হয়ে বীররসের প্রকাশ ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), ‘দূর্গাদাস’ (১৯০৬), ‘নূরজাহান’ (১৯০৮), ‘মেবার পতন’ (১৯০৮), ‘সাজাহান’ (১৯০৯), ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১), তাঁর মৃত্যুর (১৯১৩) পরে প্রকাশিত হয় ‘ভীষ্ম’ (১৯১৪), ‘সিংহল-বিজয়’ (১৯১৫)। ‘কালিদাস ও ভবভূতি’ নামে সমালোচনামূলক দীর্ঘ রচনাটিও ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯১৫ সালে বই হয়ে বের হয়। এই সময় প্রকাশিত হয়, ‘আলেখ্য’ (১৯০৭) ও ‘ত্রিবেণী’ (১৯১২) নামে দু’টি কাব্যগ্রন্থ, যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের বিষাদময়তার সরাসরি প্রভাব দেখা যায়। তাছাড়া, ‘পুনর্জন্ম’ (১৯১১)-র মতো প্রহসনও এই সময়েই লেখা।

এই সময়কার সমস্ত নাটক সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। সব আলাদা করে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁর কালজয়ী গানের অনেকগুলিই বিভিন্ন নাটকে ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে বেশকিছু অনেক আগে লেখা। কিছু নাটকের জন্যেই তৈরি। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে ‘অন্ধভিখারি’ চরিত্রের মুখে, ‘ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে, কী সঙ্গীত ভেসে আসে…’ দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সৃষ্টি। জগৎসংসার ছাপিয়ে তাঁর মন যে অনন্তের দিকে চলতে চাইছিল – এ যেন তারই সুরময় আর্তি। দেশ রাগের উপর ভিত্তি করে যে অসীমতার আবহ এই গানের সুরবিন্যাসে নিয়ে এসেছেন, তা তুলনাহীন।

২৭ বছরের কর্মজীবনে ১৯ বার বদলি হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্ত্রী চলে গেলেন অকালে। ছোট দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রলয়-জীবন কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। এর মধ্যেই লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন, নাট্যচর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার জন্যে নিয়মিত যেতেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। তবুও, বলাই বাহুল্য নিজের প্রতিভা স্ফুরণের যথাযথ মুক্ত আবহাওয়া যে তিনি কিছুতেই পেলেন না, তা নিয়ে মানসিকভাবে বিপন্ন তো ছিলেনই। শেষদিকে এসে বোধহয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে, অনেক এলোমেলো আচরণ করে ফেলছিলেন। ইন্ধনদাতারাও সুযোগ নিচ্ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেগুলো খতিয়ে না দেখে, প্রভাবিত হয়ে পড়ছিলেন। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, শেষজীবনে তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধিতা।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে আদতে সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। দু’জনেই ছিলেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এ সম্পর্কই একসময় চরম তিক্ততায় চলে গেল। দ্বিজেন্দ্রলাল আক্রমণ করে বসলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিকে। একের পর এক লেখায় প্রকাশ পেতে থাকল আক্রমণ, যা চরম সীমায় পৌঁছল ‘আনন্দ-বিদায়’ প্রহসনে। এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দৃষ্টিকটু রকমের উগ্র আক্রমণ করেন। ফলে প্রহসনটি একবার মাত্র অভিনয় হয়। সাধারণ মানুষের প্রবল বিরোধিতার কারণে দ্বিতীয়বার আর হতে পারেনি। সম্ভবত এর গোটাটাই দ্বিজেন্দ্রলালের জর্জর-জীবন ও অন্যান্যদের কান-ভাঙানোর ফল।

অথচ রবীন্দ্রনাথ যে আসলে তাঁর হৃদয়ের কোন অবস্থানে ছিলেন, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পুত্র দিলীপের এক কথোপকথনের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি হলেন ‘প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা’র একজন ভারতবিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী। দ্বিজেন্দ্রলালের দারুণ প্রিয় ছিল ওঁর গান। দিলীপকুমারও অসম্ভব ভক্ত ছিলেন তাঁর ‘সুরেনমামা’-র। ‘স্মৃতিচারণ’ বইয়ের এক জায়গায় দিলীপকুমার লিখছেন, ‘…পিতৃদেব এ সম্বন্ধে আমার রকমারি বিজ্ঞ মতামত শুনে হেসে বলতেন একটি কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে: যে, ‘বাঙালি হিন্দুস্থানি গান থেকে সুর শিখবে – বাংলা গানকেই বড় করতে, হিন্দুস্থানি ওস্তাদ বনতে নয়।…বাঙালি হল স্বভাবে কবি, স্রষ্টা, ভাবপ্রবণ – ওস্তাদিপ্রবণ নয় রে! তাই আমাদের কাছে নিছক ওস্তাদি পরধর্ম।” আমি তার্কিক ভঙ্গিতে বলতাম: “কেন বাবা? সুরেন মামা?” পিতৃদেব (হেসে): তিনি যত বড় গাইয়েই হোন না কেন রে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই তাঁকে লোকে ভুলে যাবে।” আমি (মরীয়া হয়ে): “সে তো সবাইকেই যাবে।” পিতৃদেব: “না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন জানিস? এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাব যা বাঙালির প্রাণের জিনিস – সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী গান বেঁধে গেলাম – সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।” তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বয়সের অনুপাতে আমার অন্তঃশ্রুতির বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে শিখি তিনি কত বড় সুরকার ছিলেন।’

চাকরি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এতটাই বিপর্যস্ত ছিলেন, অবসরের কয়েকমাস আগে তা থেকে অব্যাহতি নিলেন। আর টানতে পারছিলেন না। শরীর ভেঙে গিয়েছিল। কিছুটা আকস্মিকভাবেই ১৯১৩ সালের ১৭ মে মাত্র ৫০ বছর বয়সে হৃদরোগে প্রয়াত হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত ও সাহিত্যের দুনিয়ায় এ যে কতখানি ক্ষতি, তা অপরিমেয়। প্রসঙ্গত, ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার প্রথম পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। কিন্তু অকাল-প্রয়াণের কারণে সেই পত্রিকার প্রকাশিত রূপ তিনি আর দেখে যেতে পারেননি।

পুত্র দিলীপের সঙ্গে কথোপকথন থেকে আমরা দেখতে পাই, নিজের সঙ্গীতসৃষ্টির বেঁচে থাকা নিয়ে কী পরিমাণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু, বাঙালি জাতি কি তার পূর্ণ মর্যাদা দিল? আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি, তা নিয়মিতভাবে প্রমাণ করেই চললাম। রবীন্দ্রনাথ ও কাজি নজরুলকে বাদ দিলে বলা যায় শুধু দ্বিজেন্দ্রলাল কেন, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের মতো দুই সঙ্গীতমনীষীকেও কি সেভাবে স্মরণে রাখা হয়?

তবে কিছু ক্ষেত্রে আবার উল্টোটাও সত্য। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো মহান প্রতিভাধরকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? বোধহয় না। তাঁর নাটক কি আবারও নতুন করে মঞ্চে আসছে না? দ্বিজেন্দ্রলালের গান কি কালজয়ী হয়ে আজও বেঁচে নেই? অবশ্যই আছে। অনেক শিল্পীই আছেন, যাঁরা আজও তাঁর গান নিয়মিত চর্চা ও পরিবেশন করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়রা কখনওই সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হতে পারেন না। অবশ্যই, এঁদের মতো মনীষীদের নিয়ে সংগঠিতভাবে চর্চার আজও যথেষ্ট অভাব আছে এবং তা নিয়ে বাঙালির ভাবনাচিন্তার অবকাশও রয়েছে।

** দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলীপকুমার ও দেবকুমার রায়চৌধুরীর রচনা থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।