বাংলাদেশের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে পাকিস্তান সরকার মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার আগেই ‘স্বাধীন বাংলা’ নামের এক গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁরা কুকুরবেড়ালের মতো মরবেন না। বাংলা মায়ের সাহসী সন্তানের মতো বীরের মৃত্যু বরণ করবেন। ওই সময় আওয়ামী লিগের বহু নেতা গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচতে ঘুরপথে ভারতে আশ্রয় নেন। ওই নেতারা নদিয়া সীমান্তে মুজিবনগরে মিলিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এক ঘোষণাপত্র জারি করে বলেন যে, মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম জনপ্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠন করা হল। মুজিবনগরে বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এই সভায় সংবাদপত্র প্রতিনিধি হিসাবে শংকর ঘোষ উপস্থিত থেকে এরকম একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার একটা ব্যাপার থাকত। তাই এসব কথা আমিও জানতে পারতাম না। জেনেছিলাম অনেক পরে।

আজও মনে পড়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনটির কথা। কী নৃশংসভাবে সপরিবার মুজিবুর রহমান খুন হয়েছিলেন সেদিন। পরেরদিন ভোরবেলায় সে খবর আনন্দবাজারের প্রধান সম্পাদক অভীক সরকার ফোনে জানিয়েছিলেন শংকরকে। দুজনেই স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম বেশ খানিকক্ষণ। খালি কানে ভাসছিল মুজিবুর রহমানের সেই কণ্ঠস্বর। ‘আমারে দাবায়ে রাখতে পারবা না’। শংকরের কাছে পরে শুনেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে এই ষড়যন্ত্রের খবর ইন্দিরা গান্ধী সরকারের ছিল। দিল্লি থেকে ওঁকে সতর্কও করা হয়েছিল।। বলা হয়েছিল তিনি যেন এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুজিবুর রহমান এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন বাংলাদেশের সব মানুষ তাঁর সন্তানতুল্য। তারা কখনও তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে না।

শংকরের সাংবাদিক জীবনের বহু কাহিনি শুনেছি ওঁর মুখে! তার মধ্যে যে কাহিনির কথা কোনওদিন ভুলব না তা হল, ১৯৪৬-এ নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সফরসঙ্গী হওয়ার অভিজ্ঞতা। গান্ধীজি নোয়াখালি, কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য পদযাত্রা শুরু করলে বেশ কয়েক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গী সাংবাদিকদের অন্যতম ছিলেন শংকর। গান্ধীজি পৌঁছে যাবার দিন সাতেক আগে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজারের প্রতিনিধি হিসেবে শংকর ও তাঁর সঙ্গী সাংবাদিকরা চলে গিয়েছিলেন চাঁদপুরে। সেখানে ওঁদের স্থান হয়েছিল এক আশ্রয়শিবিরে, যেখানে দিনান্তে কলমিশাক আর ভাত খেয়ে বারোয়ারি বিছানায় পনেরোজন লোকের সঙ্গে শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল।

গান্ধীজি নোয়াখালি পৌঁছলেন। অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে করে শংকরও তাঁর অনুগামী হলেন। খালি পায়ে গান্ধীজি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে উঠতেন, কলকাতার সাংবাদিকরা যার নাম দিয়েছিলেন ‘ভিলেজ টু ভিলেজ ট্যুর’। এই সময়ে বেশ কয়েকবার শংকরের আলাদা করে গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলার সু্যোগ হয়েছে। একদিন চাঁদপুর থেকে টেলিফোনে আপিসের কোনও নির্দেশ আছে কিনা জানতে শংকর অনেক ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছিলেন। পথে দেখেন গান্ধীজি আসছেন। সঙ্গে শ’খানেক সঙ্গী। শংকর সেই সরু মেঠো রাস্তার একদিকে সরে দাঁড়ালেন। গান্ধীজি কিন্তু ঠিক নজর করেছিলেন। সামনে আসতে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি পেট ভরে গেছে?’ উত্তরে শংকর জানিয়েছিলেন, তিনি একদিনের জন্য চাঁদপুর যাচ্ছেন। পরের দিনই আবার প্রেসক্যাম্পে ফিরে আসবেন। সেকথা শুনে গান্ধীজি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

আর একবার গান্ধীজি নিজেই শংকরকে তাঁর নোয়াখালি সফর সম্বন্ধে বলেছিলেন, যে ওখানে তিনি একটি ‘অগ্নিপরীক্ষার’ মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে মানুষের কাছ থেকে যেটুকু ভালোবাসা পাচ্ছেন তাতেই তাঁর পরম আনন্দ। আর বলেছিলেন, “তোমরা সংবাদিকরা তো আমার ছেলের মতো হয়ে গিয়েছ।”

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনাসভায় যাওয়ার পথে গুলিতে গান্ধীজির নিহত হওয়ার খবর শংকর পেয়েছিলেন কলকাতায় বসে। গান্ধীজির চিতাভস্ম প্রয়াগে বিসর্জন দেওয়ার সময়ে অফিসের নির্দেশে এলাহাবাদেও যেতে হয়েছিল শংকরকে। সেখানে ধুতি-কুর্তা পরা নেহরুকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন গান্ধীজিকে প্রাণরক্ষায় ব্যর্থ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শৃংঙ্খলারক্ষায় দাপট। ওই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও লোকদেখানো বাড়াবাড়ি তরুণ শংকরের চোখে বিসদৃশ ঠেকেছিল। প্রায় একবছর ধরে গান্ধীজিকে কাছ থেকে যেটুকু দেখেছিলেন, তার সঙ্গে মেলাতে পারেননি সেদিনের চিতাভস্ম বিসর্জনের অহেতুক আড়ম্বর ও শোকপ্রকাশের মেকি দেখনদারি।

শংকর ঘোষ রিপোর্টার হিসেবে চিরদিন শুধু নিজের কাছে নয়, সৎ থেকেছেন তাঁর খবরের পাঠকের কাছেও। পেশার কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তাঁর বাড়িতে ঘরোয়া চায়ের পার্টির ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণে কোনওদিন যাননি। পাছে সাংবাদিকের নিরপেক্ষতার উপর ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রভাব পড়ে। যদিও পরে শংকরের অনুশোচনা হয়েছিল এই ভেবে, যে নেহরু হয়তো একান্তে কিছু বলতেন ওঁকে, যা আর জানা হল না।

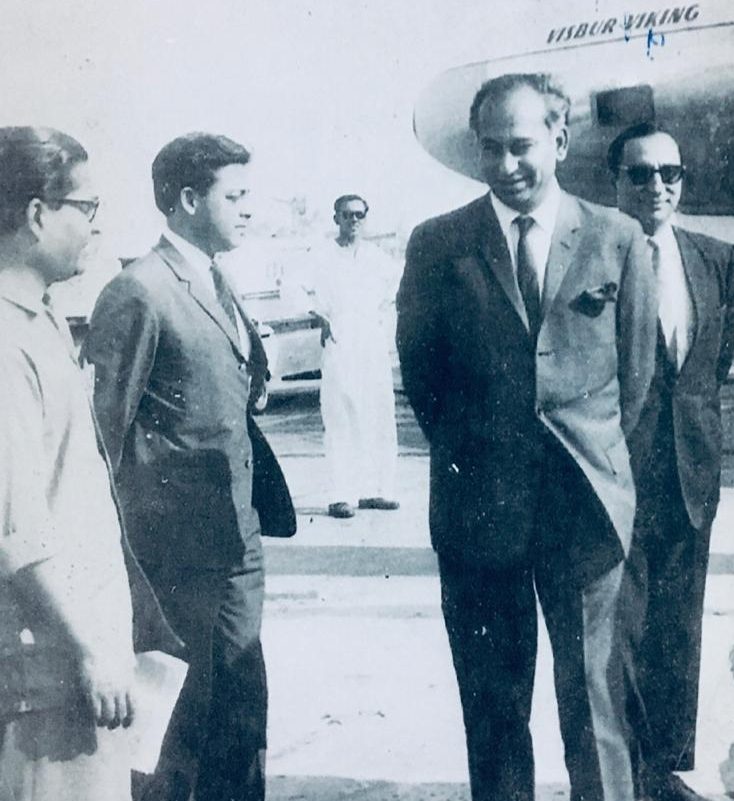

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সিন্ধু জলবিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশে এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে নেহরু পাকিস্তান গেলে দেশের বড় কাগজগুলি থেকে যেসব সাংবাদিক তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন, শংকর ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সেই সময়ে ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী আকাঙ্ক্ষিত হলেও বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করার ঘোর বিরোধী ছিলেন শংকর। পাকিস্তানে নেহরুকে যে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, তা দেখে ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রায় সকলেই বাড়াবাড়ি রকমের মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা লিখেছিলেন, পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকরা শুধু একবার নেহরুকে চোখের দেখা দেখতে ঘণ্টার পর ঘন্টা ঠাঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়েছিলেন। শংকরের পর্যবেক্ষণে কিন্তু ধরা পড়েছিল এক বিপরীত ছবি। ওঁর চোখে বেশিরভাগ রাস্তারই দু’পাশ বেশ খালি নজরে এসেছিল। নেহরুকে সরকারি অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে না ছিল আন্তরিকতার প্রকাশ, না ছিল উষ্ণতা।

তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, প্রোটোকল মেনে অভ্যর্থনার যেটুকু করার দরকার ছিল পাকিস্তান সরকার সেটুকুই করেছে। তার এক বিন্দু বেশি কিছু করেনি। এখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য কোনও অন্তরের টান ছিল না, ছিল শুধু প্রোটোকলের চাপ। শংকরের এই ব্যতিক্রমী রিপোর্টের ফলাফল ভাল হয়নি। তিনি পাকিস্তান বিদেশমন্ত্রকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। ওই সফরের পরবর্তী পর্যায়ে শৈলাবাস মারী-তে অন্য সাংবাদিকদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল ওঁকে। স্থান হয়েছিল হোটেলের আউট হাউসে। দেশে ফিরে পাকিস্তানে আয়ুব খানের জমানায় যা কিছু ঘটছিল, সে বিষয়ে তিনি কাগজে লিখেছিলেন। পাকিস্তানের সর্বত্র সে সময়ে পরিকল্পিতভাবে চলছিল আয়ুব খানের ভাবমূর্তি নির্মাণের কাজ, সে সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছিলেন সুস্পষ্টভাবে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার অনুমোদন করলেও পাকিস্তান সরকার আর কোনওদিন শংকর ঘোষকে সে দেশে ঢোকার ছাড়পত্র দেননি।

সাতের দশক থেকে শংকর ঘোষের সাংবাদিক জীবনের ভূমিকায় আসে পরিবর্তন। দ্বিতীয়বার তাঁর পুরনো কর্মস্থল হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে ফিরে গিয়েছিলেন, ওই গোষ্ঠীর তরুণ কর্ণধার অভীক সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধে। টাইমস অব ইন্ডিয়া-তে থাকাকালীন শংকরের সুনামের খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। কীভাবে অভীকবাবু রাজি করিয়েছিলেন ওঁকে, সেসব ঘটনার পরোক্ষ সাক্ষী ছিলাম আমি। কোথায় একটা অদ্ভুত টান ছিল ওঁর এই প্রতিষ্ঠানটির ওপরে। রাজি হয়ে গেলেন। ঠিক হল হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে এবার যোগ দেবেন সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট এডিটর হিসেবে। এর সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সাপ্তাহিক কলাম লেখা ও অন্যভাবে সম্পাদকীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শংকরকে। কাজের ধারাই পালটে গেল এবার। টাইমস অব ইন্ডিয়ার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন শ্যাম লাল। তিনি শংকরের এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত হয়েছিলেন। লেক রোডের বাড়িতে কতবার যে উনি এবং ঐ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার তানেজা ফোন করেছিলেন শংকরকে টাইমস অব ইন্ডিয়া না ছেড়ে যাওয়ার অনুরোধ করে, তা আজও মনে আছে আমার।

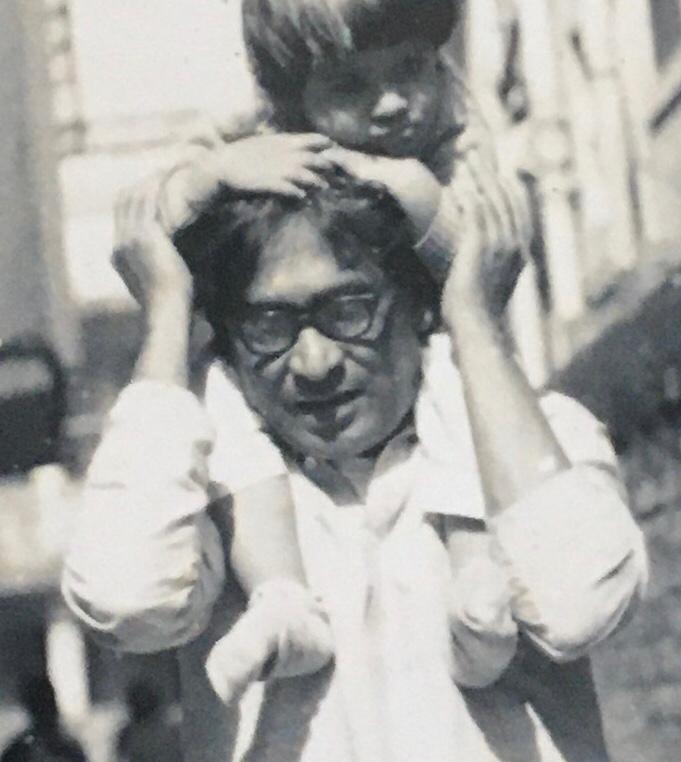

শংকর ঘোষের সাংবাদিক জীবনে নানা পট পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রায় একইসময়ে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু নতুনত্বের ছোঁয়া লাগল। লেক রোডের বাড়িতে থাকাকালীন জন্ম হল পুত্র আনন্দরূপের। নার্সিংহোম থেকে পুত্রকে নিয়ে ফেরার পরে শংকর আমাকে বলেছিলেন একটু বড় না হলে তিনি ওকে কোলে নেবেন না। বোধহয় ভয় হয়েছিল সামলাতে পারবেন না। এখনও মনে আছে, দিনটা ছিল ১৫ আগস্ট। আমার ডাক্তার বাবা এসেছেন তিন সপ্তাহ বয়সের নাতির সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে। স্বাভাবিকভাবেই আনন্দকে তিনি কোলে নিয়েছিলেন আর শংকরকে সাহস জুগিয়েছিলেন। সেই শুরু। রাতে অফিস থেকে ফিরে বাইরের জামাকাপাড় পালটে হাত ধুয়ে আনন্দকে কোলে তুলে নিতেন আর খেলা করতেন। শীতের সকালে লেক রোডের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে বাবার কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সুখস্মৃতি আজও অমলিন আনন্দরূপের মনে।

লেক রোডের রাস্তা ধরে বেরুলে, রাস্তার বাঁ দিকে একটি কালো রঙের পুরনো অস্টিন গাড়ি নজরে পড়ত বাবা-ছেলের। এরকমই একদিন ওদের নজরে পড়ল একটি নতুন ঝকঝকে মেড ইন ইংল্যান্ড অস্টিন গাড়ি রাস্তার আর এক পাশে দাঁড়িয়ে, আর তাকে ঘিরে লোকের ভিড়। উলটোদিকে পুরনো গাড়িটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দর মনে হয়েছিল যে সে বোধ হয় মনখারাপ করে আছে। শংকর ছেলের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। আর সেই সন্ধ্যেতেই নিজের মনে মনে বানিয়ে, তাকে শুনিয়েছিলেন এক পুরনো, বাতিল কিন্তু কথা-বলা অস্টিন গাড়ির অ্যাডভেঞ্চারের গল্প!

গান্ধীজির চিতাভস্ম প্রয়াগে বিসর্জন দেওয়ার সময়ে অফিসের নির্দেশে এলাহাবাদেও যেতে হয়েছিল শংকরকে। সেখানে ধুতি-কুর্তা পরা নেহরুকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন গান্ধীজিকে প্রাণরক্ষায় ব্যর্থ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শৃংঙ্খলারক্ষায় দাপট। ওই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও লোকদেখানো বাড়াবাড়ি তরুণ শংকরের চোখে বিসদৃশ ঠেকেছিল।

খবরের কাগজের অফিসে কাজ শুরু হয় বেশ বেলা করে। শংকর অফিসে বেরুতেন দুপুর বারোটা নাগাদ। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। সকালে খবরের কাগজ পড়ার পাট শেষ করে ছেলেকে ঘণ্টাখানেক গল্পের বই পড়ে শোনাতেন তিনি। তার মধ্যে কয়েকটি বই, যেমন টলস্টয়ের শিশুদের কাহিনি, রাশিয়া থেকে প্রকাশিত ছোটদের বই, লীলা মজুমদারের বাঘের গল্প, শিকার কাহিনি এতবার আনন্দ শুনেছিল, যে বাবার অনুপস্থিতিতে সেই বইগুলি হাতে নিয়ে মুখস্থ বলে যেতে পারত। এমনকী পাতা পর্যন্ত উলটাত সঠিক জায়গায়! এর ফলে অনেকের ধারণা হয়েছিল ছেলেটা পড়তে জানে, যদিও তখনও তার অক্ষর পরিচয়ই হয়নি।

আনন্দর জন্মের পরে একবার সরকারি আমন্ত্রণে শংকরকে জার্মানি যেতে হয়েছিল। ওখানে এক মেমসাহেব ওঁকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে দেখাবার দায়িত্বে ছিলেন, সেই মহিলা গাইডের সাহায্য নিয়ে আমার জন্য বেশ কিছু চমৎকার রান্নার বাসন কিনেছিলেন শংকর, যা আজও আমি ব্যবহার করি। কথাপ্রসঙ্গে শংকরের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তান আছে জানতে পেরে, মেমসাহেব দুধ জ্বাল দেওয়ার জন্য একটি কাজ করা লাল টুকটুকে পাত্র উপহার দিয়েছিলেন।

এমনিতে শংকর দোকানবাজার তেমন পছন্দ না করলেও, কর্মসূত্রে দেশবিদেশে যেখানে যেতেন, আমাদের জন্য রকমারি উপহার আনতেন। আনন্দর পছন্দ ছিল নানা মডেলের মিনিয়েচার গাড়ি। যখন যে দেশে গেছেন, ছেলের জন্য অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট খেলনা গাড়ি আনতে ভুলতেন না। আমার নিজের শখ ছিল নানা দেশের পুতুলের। বন্ধুদের স্বামীরা যখন স্ত্রীদের জন্য বিদেশ থেকে মহার্ঘ্য সব প্রসাধনী আনতেন, আমার জন্য আসত পুতুল বা ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় জিনিস। বেছে বেছে আনতেন লোকনাট্যের কোনও জনপ্রিয় চরিত্র, কখনও বা পাথরের ব্যালে নর্তকী, বা সাবেকি পোশাক পরিহিত বুড়োবুড়ি। জাপান থেকে একবার এনেছিলেন ওদের বিখ্যাত ডল।

মায়ের সংসারে আমার তিন বছরের বড় দিদি প্রয়োজনে হাতে হাতে মাকে রান্নায় সাহায্য করলেও, আমার নিজের রান্না নিয়ে কোনও আগ্রহ ছিল না। দিদি তখন কলেজে, আমি স্কুলের শেষ সীমায়। অথচ পরবর্তীকালে কীভাবে ‘রান্না’ আমার জীবনের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, সে আর এক গল্প। আক্ষরিক অর্থেই আমার রান্নায় হাতেখড়ি হয়েছিল বিবাহিত জীবনের গোড়ায়, যদিও সে ব্যাপারে শংকর ঘোষের কোনও ভূমিকা ছিল না। ছুটির দিনে রান্নাঘরে ঢুকে আমার রান্না করাটা ওঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। লেখাপড়ার জগতে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন বলেই হয়তো রান্নার কাজে সময় ব্যয় করাকে সময়ের অপচয় করা বলে মনে করতেন। রান্না, খাওয়াদাওয়া যে আমাদের জীবনের একটি অত্য়ন্ত জরুরি দিক, সেটা শংকর বুঝতে চাইতেন না। এই একটি ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে মতান্তরও হয়েছে। স্কুলের কাজের পাশাপাশি আমি কেন নানা বিষয়ে লেখালিখি করি না, এ ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল ওঁর।

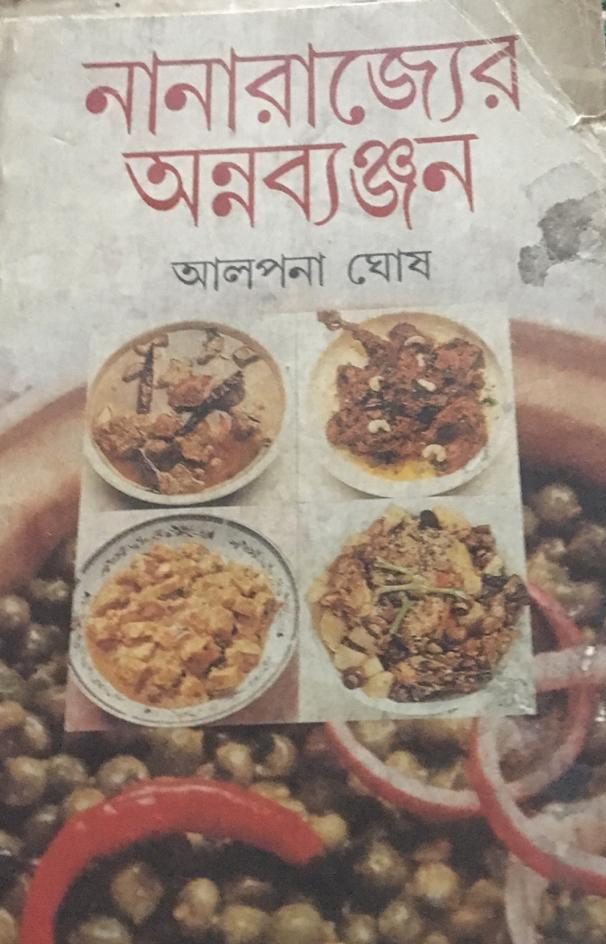

বরুণ সেনগুপ্তর ‘বর্তমান’ কাগজে শনিবারের মেয়েদের পাতা ‘চতুষ্পর্ণী’-র দায়িত্বে ছিল ওর ছোটবোন শুভা। সে আমাকে ‘বৌদি’ বলে ডাকত। আগে একটা সময় বরুণবাবুরা যখন সপ্তপর্ণীতে থাকতেন, তখন থেকে ওর সঙ্গে আমার চেনা। রোববারের চায়ের আড্ডা ছাড়াও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হত। দাদা-বোন দু’জনেই আমার হাতের রান্নার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে আটের দশকে বরুণবাবুর নিজের কাগজ ‘বর্তমান’ প্রকাশিত হল। সেই সময়ে শুভার অনুরোধে আমি নিয়মিত ‘চতুষ্পর্ণী’র পাতায় রান্নার রেসিপি দিতে শুরু করি। এইসঙ্গে অন্য পত্রপত্রিকাতেও রেসিপি বেরতে থাকে। হঠাৎই মনে হল, রান্নার বই বের করলে কেমন হয়! আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রান্নার রেসিপি নিয়ে বই! ফুলস্কেপ কাগজের একপাতা জুড়ে হাতে লেখা রেসিপি, অন্য দিক সাদা। লেখা শেষ হলে ফাইলবন্দি করে আনন্দ পাবলিশার্সের বেনিয়াপুকুরের অফিসে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমার প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি। বাদল বসু তখন প্রকাশক। উনি শংকরকে চিনলেও আমাকে চিনতেন না। মনে আছে, পরিচয় গোপন রেখে ওঁর হাতেই দিয়ে এসেছিলাম আমার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি।

বইটি মনোনীত হয়েছিল। প্রকাশ হবার আগে বাদলবাবুর অফিস থেকে আমাকে জানানো হল, যে একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে। বইয়ের যে নামটি আমি দিয়েছিলাম পাণ্ডুলিপি জমা দেবার সময়, সেটি ওঁরা বাতিল করেছিলেন। তাই নতুন নাম দিতে নির্দেশ দিলেন। এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ, যদিও রান্নার বই লেখা এবং প্রকাশক পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া সবটাই করেছিলাম শংকর ঘোষের অজান্তে। তার দু’টি কারণ ছিল- প্রথমতঃ আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, যে আমি রান্নার বই লিখছি শুনে উনি খুশি হবেন না। সেই সঙ্গে আবার একথাও মনে হয়েছিল, যে বইটি যদি সত্যি প্রকাশ পায়, তাহলে ওঁকে একটু চমকে দেওয়া যাবে! এখন এই নামকরণের সমস্যায় আমাকে বইপ্রকাশের আগেই শংকরের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, উনিই বইয়ের নাম দিলেন ‘নানারাজ্যের অন্নব্যঞ্জন’। এমনকী চমৎকার ভূমিকাটিও শংকর সানন্দে লিখে দিয়েছিলেন সেদিন। বই প্রকাশ হতে বছর ঘুরে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেল ১৯৯৭-এর জানুয়ারিতে। ৭৫ পৃষ্ঠার চটি বই, মূল্য ৩০ টাকা। সাধারণ পেপারব্যাক যে রকম হয় আর কি! কিন্তু প্রচ্ছদটি ভারি পছন্দ হয়েছিল আমার। আর আশাতীতভাবে, খুব খুশি হয়েছিলেন শংকর ঘোষ বইটি হাতে পেয়ে।

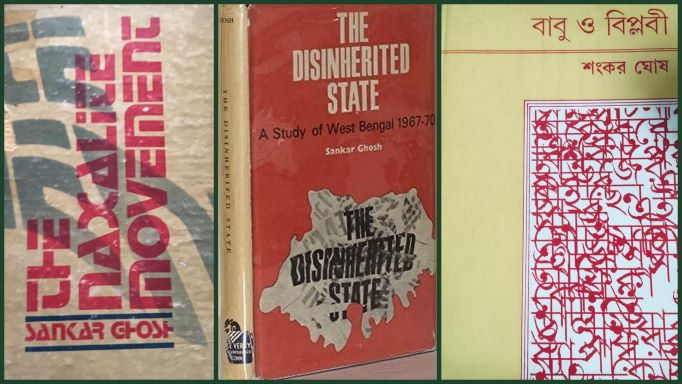

ইতিমধ্যে শংকরের দু’টি ইংরেজি বই বেরিয়ে গেছে। ৭১ সালে রাজ্যরাজনীতি নিয়ে ‘দ্য ডিসইনহেরিটেড স্টেট’ বের হয়েছিল ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে। নকশাল আন্দোলনের ওপরে লেখা ‘দ্য নকশালাইট মুভমেন্ট/ দ্য মাওইস্ট এক্সপেরিমেন্ট’ বের হয়েছিল কলকাতার কে এল ফার্মা থেকে। দুটি বই খুবই প্রশংসিত হয়েছিল দেশে এবং বিদেশে। এছাড়া বাংলায় তিনটে বই বেরিয়েছিল যার মধ্যে ‘এক দশকের নির্বাচন’ এবং ‘বাবু ও বিপ্লবী’ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের ওপরে ‘হস্তান্তর’ বেরিয়েছিল তিন খণ্ডে। আজ এতবছর বাদেও ‘হস্তান্তর’ নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ এতটুকু কমেনি।

ছয়ের দশকে আনন্দবাজার সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে শংকর যখন ফের টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে যোগ দেন, তার কিছুদিন আগে সমর সেন এসেছিলেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের যুগ্ম সম্পাদক পদে। মালিকের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তিনিও প্রায় একইসময়ে চাকরি ছেড়েছিলেন। পরে ওঁর সম্পাদিত ‘নাও’ এবং আরও পরে ‘ফ্রন্টিয়ার’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন শংকর ঘোষ। তবে সবই বেরত বেনামে বা বিশেষ সংবাদদাতা নামে। পরে সম্পাদকীয় লিখতে হত সম্পাদকের অনুরোধে। জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫) ফ্রন্টিয়ারের ২৮ জুন সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেছিল সরকার। সমরবাবু তাঁর বইতে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে ওই সংখ্যায় একটি জোরালো ইন্দিরা-বিরোধী সম্পাদকীয় ছিল, যার লেখক তিনি ছিলেন না। শংকর ঘোষ পরে নিজের ‘বাবু ও বিপ্লবী’ গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, সেই সম্পাদকীয়র লেখক ছিলেন তিনি। পাছে শংকর কোনও অসুবিধেয় পড়েন, তাই সমরবাবু কখনও নামটি প্রকাশ করেননি।

সপ্তাহে একদিন শংকর লেখা জমা দিতে ফ্রন্টিয়ারের মট লেনের অফিসে যেতেন। দেখা হত সমরবাবুর সঙ্গে। কলকাতার বামপন্থী লেখকরা, যাঁরা ওঁর কাগজে লিখতেন এবং যাঁরা লিখতেন না, সবাই এসে আড্ডা জমাতেন ওখানে। এরকমই একদিন, শংকর গেছেন লেখা জমা দিতে। দু’চার কথা বলে উঠে আসছেন যখন, সমরবাবু হাসতে হাসতে শংকরকে বললেন,

– কী ব্যাপার শংকরবাবু, এত বড় খবরটা আমাকে দিলেন না আপনি?

কথা শুনে শংকর অবাক। জিজ্ঞেস করলেন,

– কোন বড় খবর?

সমরবাবু হেসে বললেন

– কেন, আপনার বিয়ের খবর?

সে সময় আমি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনে ভর্তি। শংকর এমনিতেই কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার বিরোধী ছিলেন। নিজের তো নয়ই। বললেন,

– বিয়ে দূরের কথা, যাঁকে জড়িয়ে এসব কথা বলা হচ্ছে, সে মেয়েটি হাসপাতালে ভর্তি। এই মূহুর্তে সে বাঁচবে কিনা তার ঠিক নেই।

ঘরে উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ। সমরবাবু শংকরকে হাত ধরে বসিয়ে সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। এ খবরে সত্যি দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। শংকরের কাছ থেকে আমার সব খবর নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেসময়ের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ জ্ঞান মজুমদারের কাছে আমার সব রিপোর্ট পাঠিয়ে ওষুধ আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বছর দুয়েক ভুগেছিলাম সেবার।

সমরবাবু প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। লেক রোডের বাড়ি থেকে সাতের দশকে আমরা এলাম সপ্তপর্ণীর নিজস্ব ফ্ল্যাটে। ছোট বাড়ি। তাই ও বাড়ির বসার ঘরের পুরনো ভারী আসবাব আমরা এবাড়িতে আনিনি। ঠিক করেছিলাম একটু থিতু হয়ে আসবাবপত্র কিনব। শুধু শংকরের জন্য বই রাখবার একটি আলমারি করা ছিল বিশেষ আবশ্যিক। তা বাদে বসার ঘরের জন্য কেবল দু’টি বেতের মোড়া কিনেছিলাম। আর ছিল একটি কাঠের পুরনো সেন্টার টেবিল। শংকরও এ ব্যাপারে আগাম নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন আর আমিও বাড়তি খরচের মধ্যে তখুনি যাব না, স্থির করেছিলাম।

সমরবাবুর বাড়ি ছিল সুইনহো স্ট্রিটে। আমরা সপ্তপর্ণীতে আসবার পরে প্রায়ই রোববার উনি চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। মোড়ায় বসে দুই বন্ধুর গল্প চলত দীর্ঘ সময়। মাঝে মাঝে শুধু চা দিয়ে আসতাম আমি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদপত্রের হালচাল নিয়ে ওঁদের আলাপচারিতা নেপথ্য থেকে শুনে মুগ্ধ হতাম। সমরবাবু হেঁটেই আসাযাওয়া করতেন। ফেরার সময় এক এক দিন ওঁকে এগিয়ে দিতেন শংকর। সেদিন কথা বলতে বলতে শংকর ওঁর বাড়ি পর্যন্ত চলে গেলে সমরবাবু আবার ওঁকে এগিয়ে দিতে আসতেন। এভাবে পালা করে বেশ কয়েকবার এগিয়ে দেবার পাট চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যেত শংকরের। এরকমই একদিন, গল্পগাছা শেষ করে সমরবাবু উঠে পড়েছেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন, ‘শংকরবাবু, এভাবে মোড়ায় বসে কথা বলে সুখ নেই। এবারে একটা ঠিকমতো বসবার ব্যবস্থা করুন, দেখি।’ আমি পাশের ঘর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম ওঁর কথা। সমরবাবুর কথায় কাজ হল। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়িতে এল একটি নতুন সোফাসেট।

One Response

অনেক কিছু জানলাম….অসাধাঅসাধারণ।