লতা মঙ্গেশকরের প্রথম যে-গানটা শুনে গা-টা একটু শিরশির করে উঠেছিল তা পাড়ার কালীপুজোর প্যান্ডেলে বসে শোনা। নিতান্ত বালক তখন, হয়তো ওটা প্রথম হিন্দি গান শোনাও। ভাল তো লাগছিলই, কিন্তু শিরশিরানিটা এল প্যান্ডেলে বসা বড়োদের গপ্পো শুনে। শুনছিলাম ‘মহল’ ছবিতে প্রায় এক ভৌতিক পরিবেশে ঘোরাফেরা করে গানটা। কে নাকি আসবে, তারই অপেক্ষায় না আতঙ্কে গানটা বলে যায় ‘আয়েগা, আয়েগা আনেওয়ালা’। সেই ’৫২-’৫৩ সালে শেষ পর্যন্ত কেউ এসেছিল কিনা জানা হয়নি, কারণ ‘মহল’ ছবি তখন দেখা হয়নি। ক’বছর পর যখন দেখা হল, তখন ছবির ‘আনেওয়ালা’ কে, কে এল-গেল, সে-রহস্য চুকে গেছে। কিন্তু এক নতুন রহস্য ও শিরশিরানি ভর করেছে আমাকে, যার নাম ‘লতা।’ লতা বলতে তখন আর একটা গান পুজোর মরশুমে প্যান্ডেলে প্যান্ডেল বেজে পাড়া মাত করছে— ‘ইয়ে জিন্দেগি উসি কে হ্যায়/ যো কিসিকা হো গয়া/ পেয়ার হি মে খো গয়া’।

এই গানের লতাই যে ইতিমধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণে দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়ে ফেলেছেন, আমাদের মতো স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের কাছে তার কোনও খবরই ছিল না। মেয়েরা খুব গুনগুনোচ্ছে দেখতাম দুটো মহিলা কণ্ঠের গান— ‘উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা’ আর ‘মধু গন্ধে ভরা’। প্রথমটা যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের তা মেয়েদের অজানা ছিল না, তবে দ্বিতীয়টা যে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং তা যে ‘আয়েগা আনেওয়ালা’-র গায়িকার গাওয়া, তা মনে হয় না ওরা জানত। আমি নিজেই তো ‘মধু গন্ধে ভরা’-র সঙ্গে লতাকে মেলাতে পারিনি আরও কিছুদিন। ‘আয়েগা আনেওয়ালা’-র মতোই প্রায় গায়ে কাঁটা দিয়ে আমার জীবনে বাংলা গানের লতার আবির্ভাব সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে আধুনিকের রেকর্ড হয়ে— ‘আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে’। এ তো কোনও ছবির গান নয়, কোনও গল্পের সঙ্গে জুড়ে নেই, অথচ রাত, তারা, আকাশপ্রদীপ নিয়ে নিজেই একটা রহস্য। সুর, কথা তো বটেই, তার সঙ্গে ওই সূক্ষ্ম, নিটোল, সুরে সুরে ভেসে ওঠা কণ্ঠ!

বহু পরে যখন খবরের কাগজে কাজ করি আর গানের লোকদের সঙ্গে ওঠাবসার রেওয়াজ হয়েছে, তখন একদিন ওঁর কেয়াতলার ফ্ল্যাটে সতীনাথদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ‘আকাশপ্রদীপ জ্বলে’ গানটা নিয়ে। প্রশ্ন ছিল, এত সেনসিটিভ, নির্জন রাতের ছবির মতো গান লতাকে দিয়ে গাওয়ানোর কথা মাথায় এল কেন? ওঁর পাশের সোফায় তখন উৎপলাদি বসে। প্রশ্ন শুনে এক কথায় যে উত্তর উনি দিলেন, তা হুবহু যা হেমন্তদা একবার লতার গলার গুণের কথা বলতে গিয়ে আমায় বলেছিলেন— ‘পার্ফেকশন’। তারপর ব্যাখ্যা দিলেন সতীনাথদা,

‘গানের কথাগুলো খেয়াল করো। প্রথমে আকাশপ্রদীপ, যা রাতের আকাশে ভাসছে। আর সে চেয়ে আছে আরও অঢেল উঁচুতে দূরের তারার পানে। অর্থাৎ, লতার ওই গলা একটা লেভেলে গানটা ধরে খেলতে খেলতে আরও উপরে চলে যাবে। তারপর নেমে আসবে মাটির স্তরে নায়িকা-গায়িকার চোখের কাছে। যা ব্যথার বাদলে ভাসছে। সব চেয়ে বড় কথা পুরো গানটায় একটা রাতের নির্জনতা আছে, যেটা সুর করার সময় মাথায় রেখেছিলাম আর লতার রেন্ডারিঙ্গে সুন্দর এসেছে। ফলে শুধু হিট নয়, একটা থেকে যাওয়ার মতো গান হল।’

হিন্দি গানের লতা আর বাংলা গানের লতা নিয়ে আমাদের বাল্যকালের ধন্দের কথা শুরুতেই বলেছি। ধন্দের একটাই কারণ— গানে লতার নিখুঁত বাংলা। দেশের ৩৫-৩৬টা ভাষায় গান গেয়েছেন শিল্পী; নানা ভাষাভাষীর কাছে শুনেছি তাদের ভাষাতেও ওঁর উচ্চারণ, টোন, ভাব বা পেশকারিতে এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি কখনও। এই নিয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম হেমন্তদাকে এবং উত্তর পেয়েছিলাম একটি শব্দে— ‘অ্যাপলিকেশন’। এই ‘অ্যাপলিকেশন’ কথাটারই যেন প্রতিধ্বনি পরে শুনেছিলাম সতীনাথদার বলা ‘পার্ফেকশন’ কথাটায়।

যাই হোক, নতুন কোনও ভাষায় নিখুঁত কাজের জন্য, হেমন্তদা বলছিলেন, ‘লতার এই অ্যাপলিকেশন শুরু হত উচ্চারণ, শব্দের অর্থ, কাব্যগুণ, ভাব, স্বরভঙ্গি, সুর ও লয়ের চর্চায়। এসব মিলিয়ে একটা গানের ছবিই যেন গড়ে নেয় ও।’ আরও একবার লতা প্রসঙ্গে কথায় কথায় হেমন্তদা বললেন, ‘আপনি লক্ষ করবেন ওর গলায় প্রচুর কাজ আছে। কিন্তু যখন-তখন তা দেয় না। আর দিলে কীভাবে দেয়। কথাকে এতটুকু নষ্ট করে না। ঠিক জায়গায় দিয়ে দেয় ছোট্ট করে। যেখানে দেওয়া উচিত, আর যতটুকু।’ প্রথমবার লতাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ট্রেনিং দিতে গিয়ে হেমন্তদা এটা ধরতে পেরেছিলেন।

লতাজির দেহাবসানে এই কথাগুলোই মাথায় ঘুরছিল। মনে পড়ল আমার প্রশ্নের উত্তরে বলা হেমন্তদার কথাগুলো। বলেছিলেন, ‘তবে লতার একটা জিনিস আছে, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যেটা আসতে দেখেছি— মানুষের গলা কী হয়, যত উপরের দিকে যায় তত চেপে যায় তো? কিন্তু ওর গলা যতই ওঠে ততই খুলে যায় এইরকমভাবে।’ হেমন্তদা এই সময় দু’দিকে দু’হাত ছড়িয়ে লতার গলার বেধ বোঝালেন।

লতা কোকিলকণ্ঠী, চিকন, সূক্ষ্ম যা বার্ধক্যেও সেইরকমই থেকে গেল। অক্ষত। আর এই গলাই চড়ায় গিয়ে খুলে যাচ্ছে, যার অপরূপ প্রয়োগ করেছেন সলিল চৌধুরী তাঁর কঠিন চালচলনের বাংলা ও হিন্দি গানে। লতা নিজেই স্বীকার করেছেন ‘লতা মঙ্গেশকর … ইন হার ওন ভয়েস’ বইয়ে যে, সলিলবাবুর সুর হত বেজায় জটিল, অলঙ্কারে অলঙ্কারে গাঁথা। গাইতে কষ্ট, কিন্তু গেয়ে আনন্দ। কথাগুলো যে বলার জন্য বলা নয়, তা কে না জানে! তাঁর সারা জীবনের গাওয়া গানের দশটা সেরা বাছতে গিয়ে বরাবরই এক নম্বরে রেখেছেন ‘ও সজনা, বরখা বহার আয়ি’ গানটাকে।

সলিল চৌধুরীর সুরে বিমল রায়ের ‘পরখ’ ছবির এই গানটা সম্পর্কে একটা গল্প শুনেছিলাম সুরকারের মুখে। বলেছিলেন, সেদিন গানের রেকর্ডিংয়ে যেতে গিয়ে বম্বের বিখ্যাত ট্র্যাফিক জটে আটকেছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে ওঁর ফিয়েট গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে এক অদ্ভুত ধ্বনি তুলতে লাগল। শুনতে শুনতে ওঁর মনে এল ‘ও সজনা’-র সুর। উনি গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে লিখে ফেললেন সুরটা। বললেন, ‘সুর করতে করতেই শুনতে পাচ্ছি লতা গাইছে গানটা।’ সেই ‘ও সজনা’-র বাংলা রূপান্তরই হল ওই অতুলনীয় গীত ‘না, যেও না, রজনী এখনও বাকি’। সম্প্রতি সলিলদা-র কন্যা অন্তরার এক লেখায় পড়লাম স্ত্রী সবিতাকে নিয়ে পওয়াই লেক-এ যাওয়ার পথে ‘না, যেও না’-র সুর মাথায় আসতে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে আসেন ওর বাবা, আর মুখে মুখে আউড়ে লিখে ফেলেন বেসিক বাংলার গানের লিরিকটা।

এভাবে একই সুরে হিন্দি থেকে বাংলা অথবা বাংলা থেকে হিন্দি গানে যাতায়াতের এক চল-ই সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন সলিলদা। এই যাতায়াতের আর একটা গল্পও আছে সলিলদার মুখে শোনা। হিন্দি ‘চাঁদ অউর সূরয’ ছবির ‘ঝনন ঝনন বাজে বিছুয়া’-র (কথা শৈলেন্দ্র) জন্য সুর করছেন সলিলদা। এর অনেক আগেই কলাবতী রাগে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে একটা হিট বাংলা বেসিক করেছিলেন যার কথাও প্রায় একই ধরনের— ‘ঝনন ঝনন বাজে সুরবাহারে রসশৃঙ্গারে’। আর ধনঞ্জয়বাবু গেয়েওছিলেন অতি অসাধারণ। লতা সলিলের সুর শুনেই বুঝে গিয়েছিলেন এ গান এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। তারপর যখন শুনলেন বাংলায় এ গান গেয়েছেন ধনঞ্জয়বাবু, সঙ্গে সঙ্গে বায়না ধরলেন ওই রেকর্ড এনে ওঁকে শোনাতে হবে।

পরের ট্রিপে কলকাতা থেকে সলিলদা ওই ডিস্ক নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন লতাকে। আর ভদ্রমহিলা বারবার সেটা বাজিয়ে শুনে নিজের কাজ বুঝে নিয়েছিলেন। সলিলদা বলেছিলেন, ‘এই হচ্ছে ডেডিকেশন, একাগ্রতা। যেটা লতা দেখিয়ে যায় সারাক্ষণ। ভাষা, সুর, স্টাইল নিখুঁত করাটা আসে এই অদ্ভুত ডেডিকেশন থেকে।’ ধনঞ্জয়দাকে লতার ব্যাপারটা বলাতে হেসে বলেছিলেন, ‘জানি। সলিল বলেছে। আরে, এই জন্যই তো লতা লতা।’

লতা কেন লতা তার এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা ওঁর গাওয়া গীতা স্ত্রোত্র। ওঁর মৃত্যুর খবর আসার পর থেকে সময় করে ওঁর গীতা স্তোত্র শুনছি, স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। গীতা কিশোর বয়স থেকে আমার প্রিয় পাঠ এবং গীতাগানও শুনে আসছি ওই সময় থেকেই। তবে গীতার নবম, একাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের যে গীতানিবেদন লতার কণ্ঠে পেলাম তা একেবারে অকল্পনীয়। সারা সকাল তো বটেই, বাড়ি থাকলে সারাদিনই তখন বাজছে এইচএমভি-র ক্যাসেটে লতার গীতা। ইমনের মতো রাগের সুরে যখন গাইছেন ভগবানের কোনও কথা, তখন কেবলই মনে হচ্ছে ঠিক এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে গীতা গেয়ে শোনাননি অর্জুনকে? এত গভীর কথা, এত অপরূপ সংস্কৃত কাব্যে, এত রহস্যময় সৌন্দর্যে? আমার একটু খেদ ছিল যে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সাংখ্যপর্ব লতা কেন রেকর্ড করলেন না? এইচএমভি-র এক কর্তাব্যক্তিকে সে কথা জানাতে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন কালে কালে ঠিক সেটা করে ফেলবেন লতা।

সেটা শেষ অবধি হয়েছিল কিনা জানি না। তবে লতাজি দেহরক্ষা করতে আমার কাজ হয়েছে ভগবদ্গীতা খুলে ওঁর গাওয়া ভগবানের গান শোনা। উনি সেই ধরছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং

জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানিন

চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥

অর্থাৎ, আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অব্যক্তমূর্তি, আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যপ্ত। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অসংসর্গী বলে তাদের মধ্যে আধেয়ভাবে অবস্থি নই। আমি যেন স্বয়ং কৃষ্ণের গান শুনছি! মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর অপেক্ষায় ছিলেন অনন্যকণ্ঠে তাঁর এই গান এভাবে শোনার জন্য।

এই হচ্ছেন লতা। যাঁর সম্পর্কে আর এক বড় বাঙালির হিন্দিতে বলা কথাটাই বোধ হয় শেষ কথা—‘না হুয়া, না হোগা।’ হয়নি, হবেও না। তিনি পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

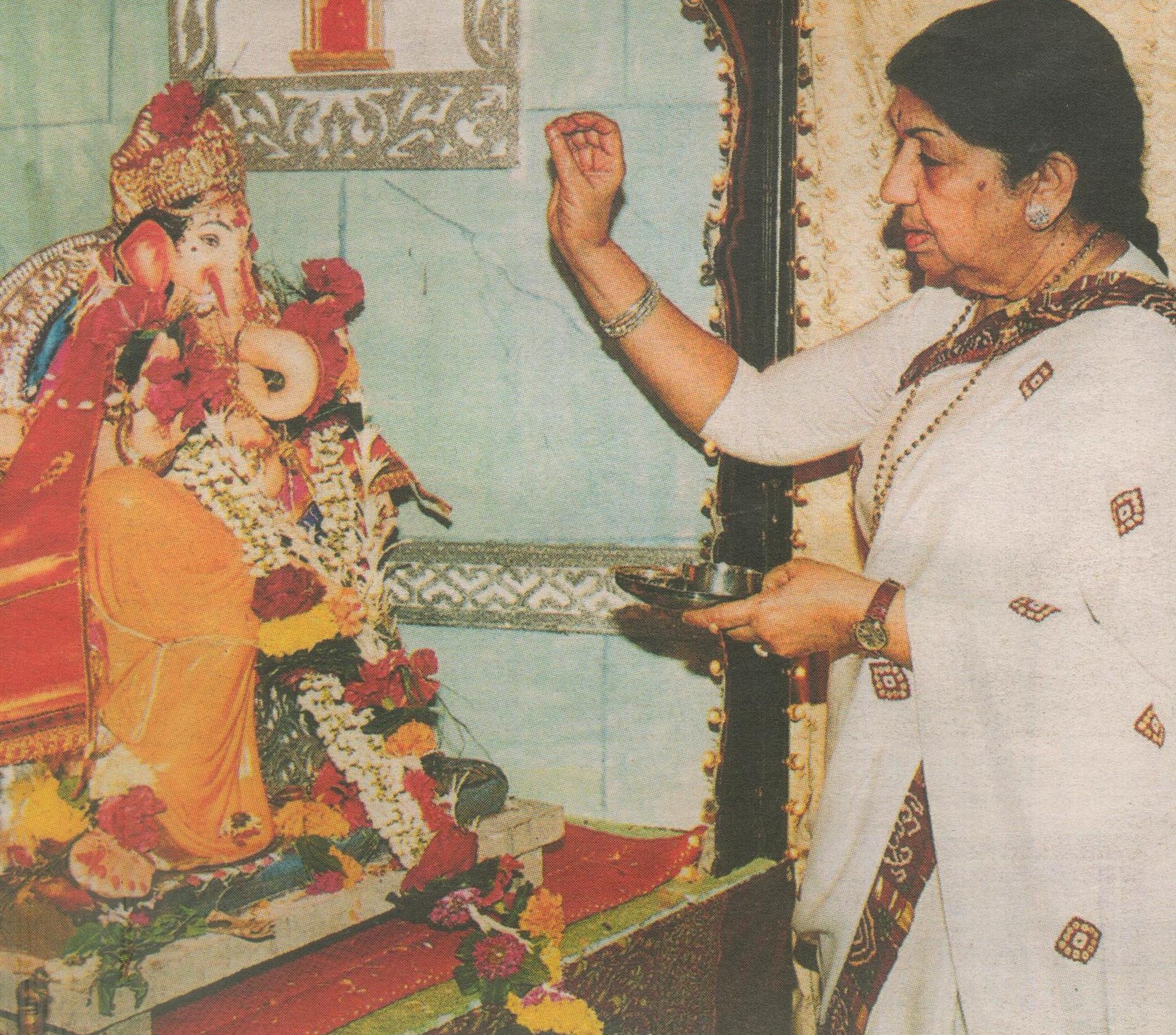

*ছবি সৌজন্য: Pinterest, Hamara Photo

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।

One Response

Lekhar gune sokal ta modhumoy hoye uthlo. Jini likhchhen aar jnar sombondhe likhchhen, dujonei osamanyo.