শূূূন্য দশকের শুরুতে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই সময়ে পড়াশোনা করেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সৃজিত দু’বছরের সিনিয়র হলেও একসঙ্গে ক্যুইজ, নাটক ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছিলেন দু’জনে। পেশায় কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীরেন্দ্র শেষ সতেরো বছর প্রবাসে কাটালেও খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সৃজিতের লাগাতার উত্থান। হয়তো সেই আগ্রহ থেকেই জমে উঠেছিল অনেক প্রশ্ন। এই বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সেই সব প্রশ্ন নিয়েই প্রবীরেন্দ্র আড্ডা জমিয়েছিলেন সৃজিতের সঙ্গে। ‘ফেলুদা ফেরত’ ওয়েবসিরিজ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বার করেছিলেন সৃজিত। সেই আড্ডা ছাপার অক্ষরে রইল বাংলালাইভের পাঠকদের জন্য। বাংলা সিনেমার অন্যতম সফল পরিচালক নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন সব প্রশ্নের। অনুপম রায়ের গানের মতোই গভীরে ঢুকে আত্মদর্শন করেছেন। নিজে ভেবেছেন। ভাবিয়েছেন প্রবীরেন্দ্রকেও।

প্রবীরেন্দ্র: মৈনাক ভৌমিক একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তিনি শহুরে, শিক্ষিত মানুষদের জন্যই মূলত সিনেমা বানান। সেই সিনেমা গ্রামের মানুষের যদি ভালো না লাগে তাতে তিনি বিচলিত হন না, কারণ তাঁর টার্গেট অডিয়েন্সটাই অন্য। তোমার মেলামেশা যতই সব স্তরের মানুষের সঙ্গে হোক না কেন, দিনের শেষে তোমারও কী টার্গেট অডিয়েন্স মূলত আরবান এলিট? কারণ তুমিও সেই শ্রেণীতেই পড়ো।

সৃজিত: পড়ি। আর সেটাই কাল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। প্রথমত জানাই, আমি সিনেমাটা বানাই একমাত্র আমার নিজের জন্য। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রার্থনা করি আমি যে গল্পটা বলছি সেটা যেন মানুষের ভালো লাগে। তাহলে আমি পরের গল্পটা বলার সুযোগ পাব। বক্স-অফিসের এখানে অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা আছে।

প্রবীরেন্দ্র: তোমার কোনও একটা গল্প বাকিদের ভালো না-ও লাগতে পারে, এই অনিশ্চয়তাটা কি তোমাকে ভাবায়?

সৃজিত: হ্যাঁ ভাবায়। কিন্তু তার জন্য আমি আমার গল্পে বদল আনতে পারব না। ওই যে বললাম আমি গ্যালারির জন্য খেলি না। কোনও নতুন প্রোডিউসার এলে আমি এই কথাটা স্পষ্ট বলে দিই। এখন অবশ্য বলাটা অনেক সহজ। কিন্তু আমি ‘অটোগ্রাফ’ করার সময় ভেঙ্কটেশকেও সে কথা বলেছিলাম। আমি ইকোনোমেট্রিশিয়ান। ব্যাঙ্গালোরে-মিলানে চাকরি করেছি, আবার কর্পোরেট সেক্টরে ফেরত যেতে পারি বা ক্রিকেট জার্নালিজম করতে পারি, বা ট্রাভেলগ বানাতে পারি। অনেক কিছু করতে পারি। নাটক করার জন্য চাকরি ছেড়েছিলাম। সিনেমা না চললে অন্য পেশায় চলে যাব। কিন্তু তুমি আচমকা এসে বললে সিনেমার জন্য একটা আইটেম সং বানাতে হবে, সেটা করতে পারব না। আমার কাছে সিনেমা আলটিমেটলি ডিরেকটর’স মিডিয়াম।

প্রবীরেন্দ্র: যদি সিনেমা চলে তাহলে তোমার গ্রাম, মফঃস্বল বা শহরকেন্দ্রিক কোনো টার্গেট অডিয়েন্স নিয়ে মাথাব্যথা নেই?

সৃজিত: একেবারেই নেই! ইনফ্যাক্ট এখন যে ডাকটা ট্রোলিং-এর ডাক হয়ে গেছে সেই ‘সিজিদ্দা’ তো একটা ভালোবাসার ডাকই ছিল। আর সেটা গ্রাম বা মফঃস্বল থেকেই উঠে এসেছিল।

প্রবীরেন্দ্র: ‘সিজিদ্দা’ ডাকটা নিয়ে তুমি ওয়াকিফ-হাল তাহলে!

সৃজিত: ও বাবা! আমি তো এই ডাকটা সেলিব্রেট করি। সৃজিত ‘পোসেনজিত’কে প্রসেনজিৎ করেছে। কিন্তু এটাও সত্যি যে সৃজিতের সিনেমা একটা জায়গায় পৌঁছেছে বলেই সে সৃজিত থেকে ‘সিজিদ্দা’ হয়েছে। আর এই ডাকটার মধ্যে যে সাবঅল্টার্ন, মেঠো গন্ধটা আছে সেটা আমার খুব ভালো লাগে।

প্রবীরেন্দ্র: সাবঅল্টার্ন মানুষরা বাস্তবে তোমার দেখা পায়?

সৃজিত: অবশ্যই। সোশ্যাল মিডিয়ায় তো পায়-ই। বইমেলায় পায়। মাঝে সাঝে রাস্তাঘাটেও পায়। হয়ত তাদের প্রশংসাবাক্যের মধ্যে দু’টো শব্দ বাদ দিয়ে বাকি সবকটার বানান ভুল থাকে। কিন্তু ইমোশনটা খাঁটি থাকে। আমায় জুলফিকর দেখে একজন বলেছিল “তুমি তো হেবি সিনেমা বানাও। লোকজন কী না কী বলে, আমি তো দেখলাম সব বুঝতে পেরেছি!” (হাসি)। ‘ইয়েতি অভিযান’-এর পর যখন ‘উমা’ বানালাম তখন অভিযোগও পেয়েছি, “এটা আবার কী হল! আবার সেই শহরের জন্য সিনেমা বানাচ্ছেন।” এই জন্যই আমি টার্গেট অডিয়েন্সেও বিশ্বাস রাখি না, গ্যালারির জন্যও খেলি না। কারণ ইউ সিমপ্লি ডোন্ট নো হোয়্যার দ্য গ্যালারি ইজ!

প্রবীরেন্দ্র: সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের লেগ্যাসি হয়ে কী থাকবে বলে তোমার বিশ্বাস?

সৃজিত: আমাকে একজন বলেছিলেন আমি বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যাব……

প্রবীরেন্দ্র: তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো?

সৃজিত: আমি অবিশ্বাস-ও করি না, বিশ্বাস-ও করি না। এ ব্যাপারে আমি অ্যাগনস্টিক। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে আমার আর তিরিশ বছর হাতে আছে। এদিকে অ্যালফাবেট পড়ে আছে চোদ্দোটা। তার মানে বছরে দুটো করে সিনেমা বানালে আর সাতটা বছরের মামলা। তাই সাত বছর পর আমি ঠিক করব আর কী করা যায়! আমার বাড়িতে একটা দেওয়াল আছে। সেই দেওয়ালে আমার বাচ্চাদের ফটো আছে – ফ্রম ‘অটোগ্রাফ’ টু ‘দ্বিতীয় পুরুষ’। ওই দেওয়ালটায় আর ছত্রিশটা পোস্টারের জায়গা আছে। আমি যদি ছাব্বিশটা অক্ষরকে অ্যালাওয়েন্স দিয়ে ছত্রিশটা করে দিই তাহলে আরো আঠারো-উনিশটা সিনেমা অ্যাট মোস্ট বানানো যাবে। সেটা করতে হয়ত টেনেটুনে দশ বছর লাগবে, সাতের জায়গায়। তারপর একটা দুর্দান্ত ভালো কারণ না থাকলে আমি আর সিনেমা বানাব না। আইডিয়ালি। বাহান্ন বছরের পর আমি ঘুরে বেড়াব। ক্রিকেট নিয়ে লিখব। হয়ত পড়াব-ও। প্ল্যান না করেই এসেছিলাম সিনেমা বানাতে। এখনও সিনেমা বানানোর কোনও লং টার্ম প্ল্যান নেই।

প্রবীরেন্দ্র: সেই বিতর্কিত উক্তি ‘টলিউডের ফার্স্ট বয়’-এর সূত্র ধরে তাহলে কী বলা যায় তুমি ‘অ্যাক্সিডেন্টাল ফার্স্ট বয়? ’

সৃজিত: পুরোপুরি ভাবে। অ্যাক্সিডেন্টাল, কোইন্সিডেন্টাল, প্রভিডেনশিয়াল……

প্রবীরেন্দ্র: অন্য দিকে যাই। তুমি ‘অটোগ্রাফ’ থেকে সব সিনেমাই ডিজিটালি বানিয়ে আসছ……

সৃজিত: আমি কিন্তু ‘বাইশে শ্রাবণ’ সেলুলয়েডে বানিয়েছি। তখন অপশনটা ছিল। ‘হেমলক সোসাইটি’র পর থেকে সেই অপশনটা চলে গেল। কস্ট ডিফারেন্সটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীরেন্দ্র: আচ্ছা। কিন্তু ‘বাইশে শ্রাবণ’ বাদ দিয়ে যেহেতু বাকি সব সিনেমাই ডিজিটালি বানিয়েছ, তাই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। আর এটা শুধু তোমার সিনেমার জন্যই প্রযোজ্য নয়, বাকি যাঁরা বানাচ্ছেন তাঁদের জন্যও প্রযোজ্য। আজকাল ডিজিটালি ছাপা বই হাতে ধরে যেমন দেখবে সবই কেমন একরকম দেখতে – একই ফন্ট, একই ফর্ম্যাটিং, পুস্তনিটাও যেন এক। সিনেমাতেও এই ব্যাপারটা আছে। ইন জেনারল যেন শিল্পনির্দেশনার দিক থেকে একটাকে চট করে আরেকটার থেকে আলাদা করা যায় না। এই সমস্যাটা কী তুমি মানো? মানলে কী ভাবে ওভারকাম করার চেষ্টা করো? সত্যজিতের যেমন প্রায় অপার্থিব অ্যাটেনশন টু ডিটেইলস ছিল বা কিউ যেমন রং এর কারিকুরিতে পর্দায় একটা হ্যালুসিনেটরি জগৎ নিয়ে আসেন, তোমার তুরূপের তাস কী?

সৃজিত: প্রযুক্তি এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এরকম তফাৎ ধরতে পারাটা কিন্তু আদৌ খুব সহজ নয়। যেমন Arri এত ভালো ভালো ক্যামেরা বার করেছে যে সব সিনেমা এক হওয়া স্রেফ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি প্রশ্নটা বুঝেছি। ফিলোজফিটা বুঝেছি। ‘শাহজাহান রিজেন্সি’তে একটা সংলাপ ছিল যেখানে বলা হচ্ছে আজকের দিনে সমস্ত হোটেলই এক রকম হয়ে গেছে। একই ধরনের সুইটে একই ধরনের সুইচ, চোখ বুজে টিপে দেওয়া যায়। আমার মূল অস্ত্র ‘ডাইভার্সিটি অফ টপিকস।’ কোনও দু’টো সিনেমা যেন এক রকমের না হয়। কনজিকিউটিভলি তো বটেই, সাধারণতও যেন এক রকমের না হয়। থিম আলাদা, ডায়ালগ আলাদা, শট-টেকিং আলাদা……

প্রবীরেন্দ্র: স্টাইল-ও আলাদা। যেমন কাকাবাবুকে তুমি বানিয়েছই গাই রিচির শার্লক হোমসের মতো। তার সঙ্গে ‘বাইশে শ্রাবণ-এর স্টাইলের সাযুজ্য নেই।

সৃজিত: একেবারেই তাই। অ্যাক্টিং পিচ্-ও আলাদা। ‘নির্বাক’-এর পিচ্ এর সঙ্গে জুলফিকরের পিচ্-এর কোনও সম্পর্ক নেই। ‘বেগমজান’ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ এক্ষেত্রে। এ যেন ‘শিপ অফ থিসিয়াস’, একটা একটা টুকরো জুড়তে জুড়তে একটা নতুন শিপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। পুনরাবৃত্তি আদপেই ঘটছে না।

প্রবীরেন্দ্র: ‘বেগমজান’-এর কথা যেহেতু উঠল, প্রশ্নটা করে নিই। তোমার বলিউডে অভিজ্ঞতা কিরকম? ‘রাজকাহিনী’ তোমাকে যে খ্যাতিটা দিয়েছিল, সেই তুলনায়……

সৃজিত: ‘রাজকাহিনী’ দেখে মহেশ ভাট পাগল হয়ে গেছিলেন। এবং সুযোগটা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ‘বেগমজান’ রাজকাহিনীর মতন বক্স অফিস সাফল্যও পেল না, ক্রিটিকাল অ্যাক্লেম-ও নয়।

প্রবীরেন্দ্র: তোমার ভক্তদের মধ্যেই আমি এই প্রসঙ্গে একটা আলোচনা হতে দেখেছি। বাঙালি বলেই তোমার বিরূদ্ধেও একটা লবি কাজ করেছে, যেমন হয়েছিল উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে। যথেষ্ট প্রমোশন হয়নি। ঠিক করে ডিস্ট্রিবিউট হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সৃজিত: একদমই না। পাগল নাকি! প্রমোশন যথেষ্ট ভালো হয়েছিল। প্রথম দিকে খুব ভালো চলেছিল। শুরুতে স্ট্রং ওয়র্ড অফ মাউথ-ও চলেছিল। তারপর শোনা গেল, ‘ইয়ে ফিল্ম ডিপ্রেসিং হ্যায়।’ কাছাকাছি সময়ে তখন ‘বদ্রীনাথ কী দুলহনিয়া’ চলছে। অফ কোর্স, ‘বেগমজান’ একেবারেই বদ্রীনাথ ধাঁচের সিনেমা নয়। বাংলায় তো বটেই, উত্তর ভারতেও ‘বেগমজান’ ভালো চলেছিল। বিশেষত দিল্লি, পঞ্জাবের মতো জায়গায় যেখানে দেশভাগের স্মৃতি এখনো তাজা। পূর্ব ভারতেও খারাপ চলেনি। চলল না ডাউন সাউথে। হয়ত ঐতিহাসিক ভাবেই দক্ষিণ ভারত দেশভাগের হাহাকারটা সে ভাবে টের পায়নি। কে জানে! এ কথা ভুললে চলবে না দেশভাগ নিয়ে ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমাগুলো বানিয়েছেন বাংলার ঋত্বিক ঘটক। উত্তরের দেশভাগ নিয়ে সিনেমা বানিয়েছেন এম-এস-সথ্যু। মুম্বইতেও ভালো চলেনি বাই দ্য ওয়ে।

প্রবীরেন্দ্র: বেগমজানের অভিজ্ঞতার পরেও কী তুমি প্যান-ইন্ডিয়া ভেঞ্চারে যাবে?

সৃজিত: অবশ্যই। আমি কিন্তু বেগমজান নিয়ে খুব প্রাউড। দিস ওয়ান ফিল্ম ইজ ক্লোজেস্ট টু মাই হার্ট। অমৃতসরের ‘পার্টিশন মিউজিয়ম’-এ বেগমজানের স্ক্রিপ্ট রাখা আছে, এটাও একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমার ব্যক্তিগত মত আধুনিক ভারতকে বেগমজান রাজকাহিনীর থেকেও বেটার ধরেছে। কিন্তু রাজকাহিনীর প্যাশনটা বেগমজানে এল না, হয়ত রিমেক বলেই। বক্স অফিসের হিসেব ধরলে ব্রেক-ইভন করেছিল বলা যায়, ফ্লপ নয়। ওভারঅল, বেগমজানের মতন ডার্ক সিনেমা বক্স অফিসে যে রকম পারফর্ম করেছে তাতে আমি পুরোপুরি অখুশি নই। এবং মনে রাখা দরকার এটা আমার প্রথম হিন্দি সিনেমা।

প্রবীরেন্দ্র: হিন্দি ভাষাটা নিয়ে কতটা স্বচ্ছন্দ? টলিউডে তোমার পূর্বসুরীদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবাই খোলাখুলি জানিয়েছিলেন হিন্দিতে তাঁরা খুব একটা সড়গড় নন।

সৃজিত: আমি খুবই স্বচ্ছন্দ। আমি ভালো হিন্দি বলতে পারি। হিন্দি গান শুনে বড় হয়েছি। হিন্দি সেন্সিটিভিটি নিয়েও কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হল, বলিউডে এখনও নারীকেন্দ্রিক অর্থবহ সিনেমার বাজার ভালো নয়। নিশ্ অডিয়েন্সের জন্যও যে সব সিনেমা তৈরি হচ্ছে সেখানে মুখ কিন্তু আয়ুষ্মান খুরানা বা রাজকুমার রাও। কোনো স্বরা ভাস্করকে দেখা যাচ্ছে না। একটা দুটো ব্যতিক্রম থাকতে পারে, ‘কহানি’ বা ‘কুইন’-এর মতন।

প্রবীরেন্দ্র: তুমি সেটা জেনেই বলিউডে গেছিলে নিশ্চয়?

সৃজিত: হ্যাঁ। আর শুধু আমি তো নয়, মহেশ ভাট-ও জানতেন।

বম্বের আর একটা সমস্যা হল, বড্ড সময় নেয়। ‘না’ বলতেও যে কত সময় নেয়! ‘হ্যাঁ’ তো ছেড়েই দিলাম। আমার মতন যাদের মৃত্যুভয় আছে বা অনেক গল্প বলার আছে তাদের এনথুটা চলে যায় চক্কর কাটতে কাটতে। সর্বোপরি সঞ্জয় লীলা বনশালি বা করণ জোহর না হলে লোকজনের কাছে যেতে পারাটাও একটা বড় সমস্যা। মানে প্রোডিউসারদের কথা বলছি। ফোন করলে ধরে না। মিসড কল দেখেও কল ব্যাক করে না। এসএমএস করলে উত্তর দেয় না। খুব চাপ।

প্রবীরেন্দ্র: এটা একটা খবর বটে। আমার ধারণা ছিল বম্বের লোকজন খুবই প্রফেশনাল।

সৃজিত: একদমই নয়। একদমই নয়। তোমার দুর্দান্ত সাফল্য থাকলে তবেই পাত্তা দেবে। আর কলকাতা থেকে যাওয়ার একটা সমস্যা হল ওরা রিজিওনাল ইন্ডাস্ট্রির ট্যাগ লাগিয়ে দেবে। যদিও ‘বাহুবলী’ এসে একটা কষে থাপ্পড় মেরেছে, তাই রাজামৌলিকে এখন ওরা ‘স্যার, স্যার’ করে। বা নাগরাজ মঞ্জলে একটা ‘সয়রাত’ করেছে বলে ঝুন্ড হচ্ছে! তবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কিছু সুবিধে আছে। তাইজন্য আমি গেলে সামান্য হলেও সময় দেয়, চায়ের সঙ্গে বিস্কুটটাও দেয়। এই আর কি। (হাসি) শুধু দু’জনকে দেখলাম এসএমএস করলে উত্তর দেবেনই দেবেন – অমিতাভ বচ্চন আর নীরজ পান্ডে। আর সেটা দেখে আরও রাগ হয়। অমিতাভ বচ্চন উত্তর দিতে পারছেন আর তুমি পারছ না! যাই হোক। এরকম অভিযোগ আমি শিওর টলিউড নিয়েও অনেকের আছে। কী আর করা।

প্রবীরেন্দ্র: হিন্দিতে স্বচ্ছন্দ হলেও বাংলায় ছবি বানাতে তুমি ভালোবাসো। সেটা কী পরিবেশের জন্য?

সৃজিত: আমাকে ‘সেটারিস পেরিবাস’ করে দিলে কিন্তু আমি ইংলিশেও ইক্যুয়ালি কমফর্টেবল। ভাষাটা ইস্যু নয়। পরিবেশ কিছুটা কাজ করতে পারে। তবে মূলত যেখানে আমি সবথেকে সহজে আমার গল্প বলতে পারব, আমি সেখানেই যাব।

প্রবীরেন্দ্র: বেশ। একটা রিলেটেড প্রশ্ন করি। বাংলা নিয়ে তোমার যতটা স্বাচ্ছন্দ্য সেটা কী তুমি তোমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দেখতে পাও? তাঁদের মধ্যে বাঙালিয়ানাই বা কতটা?

সৃজিত: আমি অনেককে দেখেছি যারা বাংলাটাও জানে না, ইংলিশ-ও না। ত্রিশঙ্কুর মতন অবস্থা, আরওই খারাপ।

প্রবীরেন্দ্র: সংস্কৃতির প্রশ্নও এসে যায় বোধহয়। উত্তমকুমার যেরকম কুঁচিয়ে ধুতি পরতেন সেটা তো আর তিনি শুটিং ফ্লোরে গিয়ে শেখেননি।

সৃজিত: ওরকম কিছু এক্সপেক্ট করাই উচিত হবে না। সময়টাই পালটে গেছে। পালটানো সময়ে পুরনো বাঙালিয়ানা না-ই ফিরতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনগুলোকে মেনে নিয়েও কিছু ঐতিহ্য ধরে রাখা সম্ভব। তুমি ধুতি কুঁচোতে না পারলে ক্ষতি নেই। কিন্তু শার্ট আর জিনস পরেও পরিষ্কার বাংলা বলা যায়। বাঙালিয়ানার সংজ্ঞাও পালটে গেছে। উত্তমের যুগের বাঙালিয়ানা কী আর আমাদের চারপাশেই দেখা যায়? এই মিশ্র পরিবেশেই আমাদের থাকতে হবে আর তার মধ্যেই সেরাটুকু তুলে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, শেকড়বাকড়টাকে ভুলে গেলে চলবে না।

(এতক্ষণ আড্ডা চলেছিল ডাবিং ফ্লোর আর যোধপুর পার্কের রেস্তোরাঁয়। এখন আমরা ঢুকে পড়েছি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে।)

প্রবীরেন্দ্র: বাড়িতে কতটা সময় কাটাতে পারো? বা কাটাতে ভালোবাসো?

সৃজিত: প্রচুর। এই দেওয়ালটায় আরও আঠারোটা সিনেমার পোস্টার এসে গেলে এখানেই আমাকে মোস্টলি পাওয়া যাবে।

প্রবীরেন্দ্র: পোস্টারগুলো দেখতে দেখতে একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। যেটা আগেই ভেবেছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। তুমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলে তোমার কোনও দুটো সিনেমা এক রকমের হবে না। সেটা মেনে নিয়েও কী ধরা যায় যে তোমার থ্রিলারের প্রতি আলাদা ফ্যাসিনেশন আছে?

সৃজিত: ফ্যাসিনেশন নেই। তবে মানুষ আমার থ্রিলারগুলো পছন্দ করেন, এটাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমি কিন্তু ঐতিহাসিক ছবি-ও বানিয়েছি চারখানা – ‘রাজকাহিনী’, ‘এক যে ছিল রাজা’, ‘জাতিস্মর’ আর ‘গুমনামি’।

প্রবীরেন্দ্র: কিন্তু ‘জাতিস্মর’ বা ‘গুমনামি’র মধ্যেও থ্রিল এলিমেন্টটা আছে, তাই না?

সৃজিত: নাউ, দ্যাট ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চন। হ্যাঁ, আছে। আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্নটা করেছি আগে। লোকে বলেওছে আমাকে – “আপনি বাংলার হিচকক”, “আপনি গরিবের নোলান” ইত্যাদি ইত্যাদি।(হাসি) আমার যেটা মনে হয় আমি স্ক্রিনপ্লের স্ট্রাকচারটা থ্রিলারের মতোই বানাই। এমনকি প্রেমের গল্প হলেও। গল্পের যে মাউন্টিং সেটা আমি থ্রিলারের মতো করেই করি।

প্রবীরেন্দ্র: কেন বলো তো?

সৃজিত: আমি আনকনশাসলি করি। একদম ভাবি না। জেনারেলি আমি ভাবিই না (হাসি)। তাই ইন্টেলেক্টের কথা উঠলেই আমি সৌকর্য, আদিত্যবিক্রম, অতনু ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলিদের কথা বলি। আমার নয়। আমি বেশি ভাবতেও চাই না। বেশি বিশ্লেষণও করতে চাই না। আমি মারা গেলে হয়তো অ্যানালিসিস হবে কিন্তু সেটা করা আমার কাজ নয়। সেসব করার জন্য ক্রিটিকরা আছে। ফেসবুক মাতব্বররা আছে। আমার কাজ শুধুই সিনেমা বানানো। ফর দ্যাট ম্যাটার, তুই কি কখনো ভাবিস অ্যাকাডেমিয়ার ইতিহাসে তোর টিচিং বা রিসার্চ কী লেগাসি রেখে যাবে?

প্রবীরেন্দ্র: আমি ভাবি না। কিন্তু মিলটন ফ্রিডম্যান ভাবতেন নিশ্চয়।

সৃজিত: (অট্টহাস্য) সত্যি ভাবতেন? আমরা কি জানি?

প্রবীরেন্দ্র: সেরকমই পড়েছিলাম। যেসব চিলিয়ান ছাত্রদের উনি হাতে গড়ে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাতে, তারাই সব থেকে বড় প্রমাণ।

আমার প্রশ্নটায় ফেরত যাই। ভালো ছবি বানানোর সত্যিই কোনও ফর্মুলা নেই। কিন্তু এন্টারটেইনিং সিনেমা বানাতে কিছু ভাবনাচিন্তা কাজে দেয়। সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া কোনও এক সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম দুটি চরিত্রের মধ্যে নিরন্তর এক কনফ্লিক্টকে খুব মুনশিয়ানার সঙ্গে পর্দায় নিয়ে আসতে পারলে সেটা দর্শককে সিটে ধরে রাখে। অন্তত সত্যজিৎ তাই মনে করতেন। আমি একশো শতাংশ সিওর অবশ্য নই ইন্টারভিউটা সত্যজিতেরই ছিল কিনা। যাই হোক, এই থ্রিল এলিমেন্টটাও কি সেই কারনেই আসছে? তুমি না জানলেও তোমার অবচেতন জানে যে মুনশিয়ানার সঙ্গে থ্রিলকে উপস্থাপিত করতে পারলে মানুষ সেটা দেখবেন?

সৃজিত: হতে পারে। আমি যখন একটা নতুন ভাষা শিখছি, তখন শুরু করি শুনে শুনে। আমি কিন্তু সেই ভাষার গ্রামার বা এটিমোলজি রিলেটেড নিটিগ্রিটির মধ্যে ঢুকতে পারব না। আমি তো সিনেমা বানানো কোনও ফিল্মস্কুল থেকে শিখিনি। শিখেছি সিনেমা দেখতে দেখতে। আমার না বলা গল্পগুলো আমি সিনেমা হিসাবে দেখতাম। সেখানে মনে হত এই এইটা করলে বেশ ভালো লাগছে দেখতে। গ্রামাটিকালি ঠিক কিনা সেটা কিন্তু আমি জানি না। কিন্তু আমার মতোই দেখি আরও অনেক মানুষের ভালো লাগছে। তাঁরা অনুরোধ করছেন “আর যাই করো না কেন, বছরে একটা করে থ্রিলার প্লিজ বানিও।” ভালো লাগে শুনতে তবে তাঁদের বলে উঠতে পারি না যে সিনেমা বানানোটা ঠিক ‘অনুরোধের আসর’ নয়। তাই জন্যই আমি ‘চতুষ্কোণ’-এর পর নির্বাক বানিয়েছি, ‘রাজকাহিনী’র পর ‘জুলফিকর’ বানিয়েছি। সিনেমাগুলো পোলস অ্যাপার্ট। আমি যে নেক্সট কী বানাবো এটা আমি জানি না। তাছাড়া আমার বড় হয়ে ওঠাটাও তো খুব ভেরিড। আমার বাবা আমার দশ-এগারো বছর বয়সে ‘আ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’-ও দেখাচ্ছেন, ‘নায়কন’-ও দেখাচ্ছেন, আবার উত্তম-সুচিত্রার সিনেমাও দেখছি। দেড় মাস বয়সে আমি প্রথম সিনেমা দেখি (হাসি), অফ কোর্স তার কোনও স্মৃতি নেই। আমি তখন কাঁথায়। আমাকে সেই ভাবেই নিয়ে বাবা-মা পূর্ণ সিনেমায় গেলেন ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ দেখতে। আমার প্রথম স্মৃতি ‘শোলে’-র। সেটাও পূর্ণতে। শোলের খুব কাছাকাছি স্মৃতি আছে ‘পরমা’-র। প্রিমিয়ারে রিনাদি এসেছিলেন, তখন আমার ছ’সাত বছর বয়স। মনে আছে রিনাদির গাড়িতে ঢিল ছোঁড়া হয়েছিল পরকীয়া দেখানো হয়েছিল বলে। তখনো সেটা বিশাল একটা ব্যাপার। ওই সময়েই ‘ছোটা চেতন’-ও দেখেছি। দেখেছিও সব, ফলে বানাচ্ছিও সব।

প্রবীরেন্দ্র: তোমার ছেলে বা মেয়ে থাকলেও কি তুমি একই ভাবে তাদের সিনেমা দেখাতে? যা আছে সব দেখো?

সৃজিত: অবশ্যই। যা আছে সব দেখো। যা ইচ্ছে করো। যা ইচ্ছে বানাও। নিজের মতো করে। হ্যাভ ফান। ব্রায়ান চার্লস লারা অবসর নেওয়ার সময় একটাই প্রশ্ন করেছিলেন। সচিন বিশাল স্পিচ দিয়েছিল। লারার একটাই প্রশ্ন – “ডিড আই এন্টারটেইন?।” দ্যাট ইজ দ্য বটমলাইন। দ্যাট ইজ হাউ উই শুড রিটায়ার।

প্রবীরেন্দ্র: তাহলে তোমার নিজের যদি কোনওদিন মনে হয় যে তুমি আর বিনোদন দিতে পারছ না, তুমি অবসর নিয়ে নেবে?

সৃজিত: অ্যাবসলিউটলি। একটা ছবি বানিয়ে আমি সেটা টলারেট করতে পারছি না, পোস্ট-প্রোডাকশন করতে গিয়ে হাঁফিয়ে যাচ্ছি, ডাবিং করতে ইচ্ছে করছে না, রিটায়ার করে যাব। এই যে আজ এত উৎসাহের সঙ্গে ডাবিং করছিলাম, সেটা কেন? কারণ আয়্যাম লাভিং ফেলুদা। আয়্যাম লিভিং ফেলুদা। মগনলালের ডাবিং ছিল সকাল সাতটা থেকে। খরাজদা কে করে দেখাচ্ছি, দু’জনে মিলে টানা আলোচনা করছি। একবারের জন্যও টায়ার্ড লাগেনি। লাগলে কবেই চলে যেতাম। এই যে রোজ সকালে উঠে দেখছি সম্পূর্ণ অচেনা কুড়িটা লোক গালাগালি করছে, বিনা কারণে। আবার সম্পূর্ণ অচেনা একশোটা লোক ভালোবাসছে, কোনও কারণ ছাড়াই। এটাতেই তো টায়ার্ড হয়ে পড়ার কথা।

প্রবীরেন্দ্র: তুমি এই ভার্চুয়াল ফুলের তোড়া আর ইঁটপাটকেল ব্যাপারটা কিভাবে দেখো? এ কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না যে তুমি একজন সেলিব্রিটি।

সৃজিত: আমার কাছে এটা একটা পাগলাগারদ। সিরিয়াসলি (হাসি)। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বলি, “দাদা, আপনি তো আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। তাহলে এই গালিগালাজের সম্পর্কটা এল কী করে?” একই প্রশ্ন তাদের জন্য থাকবে যারা বলে যাচ্ছে, “আপনিই সত্যজিৎ, আপনিই নোলান, আপনিই ঋতুপর্ণ, আপনিই যুগপুরুষ।”

প্রবীরেন্দ্র: তুমি তাহলে এই হাইপারবোলিগুলো ঠিক বুঝে যাও?

সৃজিত: সবসময়। তবে মজাও পাই। এখন ভালো কথাগুলো রিট্যুইট করি আর গালিগালাজগুলোকে ব্লক করি। কিন্তু দুটোরই আসার কোনও কারণ নেই।

প্রবীরেন্দ্র: কিন্তু এই সিলেক্টিভ ট্যুইটের জন্য তো সমালোচনাও শুরু হয়ে গেছে – সৃজিত মুখোপাধ্যায় সত্যি কথা নিতে পারে না।

সৃজিত: কিন্তু এগুলো তো সত্যি কথা নয়। আর কেউ যদি আমার ফেসবুক ওয়ালে এসে লেখে “নিজেকে কী মনে করিস শালা? সত্যজিৎ রায়? এদিকে সিনেমার তো বারোটা বাজিয়ে রেখে দিয়েছিস…” তাকে ব্লক করা ছাড়া উপায় কী? (হাসি)

প্রবীরেন্দ্র: ন্যায্য কথা। সম্পূর্ণ অচেনা লোক নিজে থেকে এসে এরকম গালাগালি করলে আর কোনও উপায় নেই।

সৃজিত: এটা তো অ্যাবিউজ। এরাই আবার পরে আহত হয়ে প্রশ্ন করে “আপনি আমাকে ব্লক করলেন!” (হাসি)। আমি বলছি না আপনি আমাকে গালিগালাজ করবেন না। কিন্তু নিজের প্রোফাইলে গিয়ে করুন। আমার বাড়িতে ঢুকে কেউ উত্তাল গালিগালাজ করলে আমি কী তাকে ডেকে চা-বিস্কুট খাওয়াব?

প্রবীরেন্দ্র: এটা কী প্রথম থেকেই ছিল, না ওভার দ্য টাইম বেড়েছে?

সৃজিত: সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। আর সাফল্য মানে শুধু বক্স অফিস কিম্বা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নয়, প্রচুর মানুষ তো ভালোও বাসছে আমাকে। সেটাও তো এরা দেখছে। যাকে আমি এত ঘৃণা করি, তাকে এত লোক ভালোবাসে?

প্রবীরেন্দ্র: এই অযাচিত ভালোবাসা কি তোমাকে একটা এক্সট্রা ডিগ্রি অফ কনফিডেন্স দেয়?

সৃজিত: এই ভালোবাসাটুকু আমার স্যানিটিটা বজায় রাখতে সাহায্য করে। যখনই খুব মন খারাপ হয়ে যায় আমি এই হাইপারবোলিগুলো পড়ি। নেগেটিভ কথাগুলো পড়লে মনখারাপ তো হবেই। তখন পজিটিভ কথাগুলো পড়ি। নেগেটিভ কথাগুলো অ্যাসিড হলে পজিটিভ কথাগুলো অ্যালকালি। অ্যাসিড আর অ্যালকালি কাটাকুটি হয়ে চোখের জল হয়ে গেল।

প্রবীরেন্দ্র: সত্যি কথা বলতে কি, যে সত্যজিতের সঙ্গে কারণে-অকারণে তোমার তুলনা টানা হয়, তিনি নিজেও তাঁর সমালোচনা খুব ট্যাক্টফুলি সামলাতে পারেননি। অনেক সময়েই অতিরিক্ত আগ্রাসন বেরিয়ে এসেছে।

সৃজিত: আমি মাঝে মাঝে ভাবি সত্যজিতের সময় ফেসবুক থাকলে কী হত!

প্রবীরেন্দ্র: ফেসবুকে থাকতেন না সম্ভবত।

সৃজিত: মোস্ট লাইকলি। কিন্তু তাও ভাবতে ইচ্ছে করে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত হয়ত একটা স্টেটাস আপডেট করলেন সত্যজিতের সিনেমা নিয়ে। আর ওমনি ট্রোলিং শুরু হয়ে গেল। ‘চিড়িয়াখানা’-তে ব্যোমকেশকে কেন চশমা দেওয়া হল বা নেভিল কার্ডাস যে ‘সেঞ্চুরিজ’ নামে কোনও বই লেখেননি, এই নিয়ে হয়ত একটা কমিউনিটি তৈরি হয়ে যেত! ‘বিহেড সত্যজিৎ রায়’। সেখানে রোজ তাঁর ভুডু পুতুলে পিন ফোটানো হত। রবীন্দ্রনাথের সময় ‘শনিবারের চিঠি’ যা করত সেটা এসেনশিয়ালি আজকের ফেসবুকিং।

প্রবীরেন্দ্র: হ্যাঁ। প্যারডি হলেও অধিকাংশ সময়ে সেগুলো খেউড় হয়ে দাঁড়াত।

সৃজিত: একেবারে তাই। খেউড়। ট্রোলিং। ট্রোলিং সব যুগেই ছিল। আগে স্টেটসম্যানে লিখত, এখন ফেসবুকে লেখে। তারপর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া তো আছেই। আমার মিথিলার সঙ্গে বিয়ে হল। অমনি হিন্দুত্ব-মুসলমানি নিয়ে কথা শুরু হয়ে গেল। আমি গোরু খাব না শুয়োর খাব সে নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল।

প্রবীরেন্দ্র: কিন্তু তুমি হয়ত দেখে থাকবে যে এই বিয়ের ব্যাপারে গালাগালিগুলোর মূল লক্ষ্য কিন্তু মিথিলা। পেট্রিয়ার্কির চূড়ান্ত।

সৃজিত: সে তো আছেই। এই এক ঘটনা আমরা পার্টিশনের সময় থেকেই দেখে আসছি। মিথিলাকে তো লোকজন এসে বলছে “বুড়া ডিরেক্টর। তায় আবার হিন্দু। একে কেন বিয়ে করতে হবে?” (হাসি) আমি মন দিয়ে পড়ি এগুলো। একটা পার্ভার্স অ্যাডিকশন হয়ে গেছে এগুলো। আমার গিল্টি প্লেজার। ডায়াবেটিস আছে কিন্তু ফ্রিজ খুলে মিষ্টি খাওয়ার মতো ব্যাপার। মাঝে মাঝে উত্তর-ও দিয়ে ফেলি।

প্রবীরেন্দ্র: আমার ধারনা এদের অনেকেই কিন্তু তোমাকে সামনাসামনি দেখলে প্রণাম ঠুকে ফেলবে।

সৃজিত: হয়তো। আমি বেশ কয়েকজনকে ঘটনাচক্রে পার্সোনালি মিট করেছি যাদেরকে আগে ফেসবুকে ব্লক করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাদের যে ঘৃণা আমার প্রতি সেটা সামনাসামনি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়। হয়ত সোশ্যাল মিডিয়া এদের একটা কাভার দেয়।

প্রবীরেন্দ্র: এদের ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু যখন সুগত বসুর মতন একজন সম্মাননীয় মানুষ তোমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন তখন তুমি ব্যাপারটা কী ভাবে নাও?

সৃজিত: (হাসি) উনি তো আমাকে অ্যাড্রেস-ও করলেন না। পরিচালক, পরিচালক বলেই চালিয়ে গেলেন। আমিও ওঁকে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক বলে ডাকতে পারতাম। কিন্তু আমি জেএনইউ-এর ছাত্র তো, আমার কালচার অফ ডিবেট অত্যন্ত স্ট্রং। আমি সুগতবাবুকে ধন্যবাদই দেব। উনি যে বোকামিটা করেছেন সেটা মারাত্মক। ওই চ্যানেলটা লাখ লাখ মানুষ দেখছিলেন, পরেও দেখেছেন। প্রতিটা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট তাই ওঁর লজিকের বিরূদ্ধে গেছে। লজিক ছিলই না। ব্লাইন্ড আর্গুমেন্ট।

প্রবীরেন্দ্র: ডিড ইউ ফিল সরি ফর হিম?

সৃজিত: আই ফেল্ট ওভারজয়েড। কারণ আমি ডিবেটটা জিতলাম। ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে সুস্থ তর্ক হলে এত সহজে জয়টা আসত না। উনি যদি নেতাজি নিয়ে কথা বলতেন তাহলে ঘাতপ্রতিঘাতের জায়গা ছিল। যেই উনি নেতাজি থেকে বেরিয়ে কুরোসাওয়ায় চলে গেলেন, ব্যাস বিতর্ক শেষ। আমিও কী বলতে পারতাম না, “আমিও যেমন কুরোসাওয়া নই তেমনি আপনিও রমেশ্চন্দ্র মজুমদার নন?” কিন্তু বললাম না, কারণ এই একতরফা ব্যক্তিগত আক্রমণটা আখেরে আমার ফেভারেই গেল। আমি তো শ্রুড, সে নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। আমি আত্মভোলা, মিষ্টি ছেলে নই যে ডিবেটে নেমে ভাবব “ওরে বাবা! আমাকে কুরোসাওয়া বলে দিল।” প্রত্যেকটা রিটর্ট আমার কাছে ছিল। কিন্তু সেদিন আমি নেতাজির বাইরে একটা কথাও বলিনি।

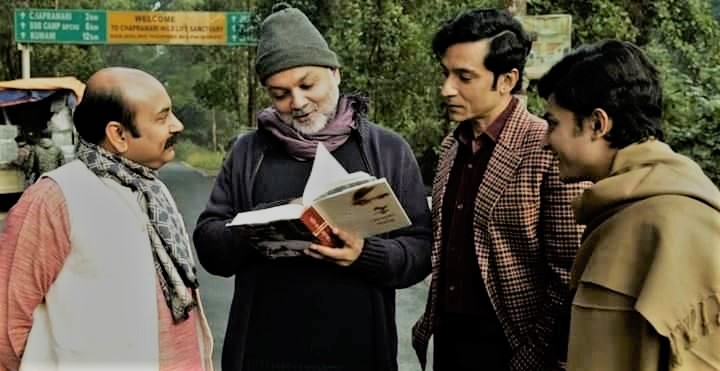

প্রবীরেন্দ্র: ‘গুমনামি’ নিয়ে তোমার মূল বক্তব্যটা কী ছিল? নেতাজির মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল সে নিয়ে কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। তাই যা যা হাইপথেসিস আছে তুমি সেই সবগুলোকেই তুলে ধরতে চাও। এমন কিছু?

সৃজিত: শুধু তাই নয়। ক’টা হাইপথেসিস আমি দেখাব, কোনটা এক ঘণ্টা ধরে দেখাব আর কোনটা পনেরো মিনিট ধরে, তিনটেই দেখাব না একটা, এসব নিয়ে কেউ আমাকে ডিকটেট করতে পারবে না। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশে সে অধিকার কারওর নেই।

প্রবীরেন্দ্র: স্বাভাবিক ভাবেই পুরো বিতর্কটায় একটা পলিটিক্যাল অ্যাংগল-ও চলে এসেছিল। কিন্তু হাইপথেসিসের প্রশ্নই যখন আসছে, এটাও তো সত্যি যে অনেকেই বলেন গুমনামি বাবা একজন পলাতক অপরাধী। তোমার সিনেমায় সেই হাইপথেসিসটাও না দেখানো কি একটা ভুল?

সৃজিত: একেবারেই নয়। সিনেমাটা তো গুমনামি বাবাকে নিয়ে নয়। সিনেমাটা ছিল নেতাজির আইডেন্টিটি নিয়ে। নেতাজির কী হল? আমার সিনেমার হিরো যদি গুমনামি বাবা হত তাহলে যত হাইপথেসিস থাকত সবই দেখাতাম। অপরাধী হোক কি ফুচকাওয়ালা কি ছদ্মবেশী ডাইনোসর……যা যা হতে পারে। নেতাজিকে নিয়েই সিনেমাটা ছিল, তাই আমি তিনটে হাইপথেসিস দেখিয়েছি – বিমান দুর্ঘটনা, গুমনামি বাবা আর রাশিয়ার বন্দি। রাশিয়া নিয়ে আরও অনেকটা দেখানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বাজেট ছিল না। উপরন্তু আমার মনে হয় রাশিয়ান অ্যাংগলটা নিয়েই একটা আলাদা সিনেমা হতে পারে। রাশিয়ায় ঘটনাটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। একদমই সত্যি হতে পারে। ওই সময়ে বহু যুদ্ধবন্দি রাশিয়ায় মারা গেছেন। সাইবেরিয়ায় একটা রাস্তাই আছে ‘রোড অফ স্কালস’ না ‘রোড অফ বোনস’, কী যেন নাম। যুদ্ধবন্দিদের কবরের ওপর দিয়ে একটা রাস্তা বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। সুভাষ রাশিয়ায় বন্দি ছিলেন এ কথা বেশ কয়েকজন ভারতীয় বলেওছিলেন।

প্রবীরেন্দ্র: শোনা যায় বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিজে দেখা করেছিলেন।

সৃজিত: একজ্যাক্টলি। কিন্তু প্রমাণ অ্যাজ সাচ কিছু নেই। সেটাই রাশিয়ান অ্যাঙ্গলের একটা বড় সমস্যা। সে যাই হোক, আমার কথা হল সুভাষচন্দ্র বসু কোনও পরিবারের সম্পত্তি নন। আমি নেতাজির যে কটা হাইপথেসিস আছে সব কটাই দেখাতে চাই। গুমনামি দেখিয়েছি। পরে হয়ত রাশিয়া নিয়ে একটা সিক্যুয়েল করব। প্লেন ক্র্যাশটা আমি যতটা পেরেছি দেখিয়েছি। ফার্স্ট হাফটা তো অনেকটাই প্লেন ক্র্যাশ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্লেন ক্র্যাশ থিয়োরিতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটা আমি দেখাবই না। দেখাব, কিন্তু দেখিয়ে অপোজ করব।

প্রবীরেন্দ্র: কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তো তুমি নিজের ইন্টেলেক্ট, নিজের সাধারণ জ্ঞান, নিজের বিশ্বাসবিবেচনা নিয়েই একটা স্ক্রিনপ্লে তৈরি করতে পারতে। অনুজ-চন্দ্রচূড়ের বইটাকে প্রামাণ্য রেফারেন্স হিসাবে দেখানোর দরকার পড়ল কেন?

সৃজিত: হ্যাঁ, এটা নিয়ে বেশ কিছু কথা বলার আছে।

(চলবে)

(ছবি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত)

প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের অধ্যাপক। অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন সংবাপত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবীরেন্দ্র। এছাড়াও লিখেছেন একাধিক কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনী। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল 'বাইট বিলাস', 'ক্যুইজ্ঝটিকা', 'পরিচয়ের আড্ডায়', 'আবার ফেলুদা, আবার ব্যোমকেশ', এবং 'চার'।