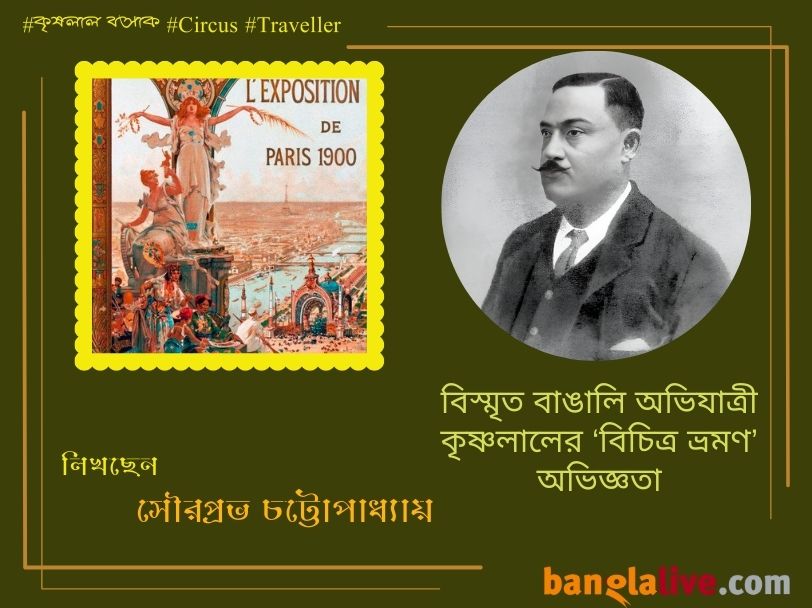

১৯০০ সাল। প্যারিসে আয়োজিত হয়েছে ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশন বা মহাপ্রদর্শনী। ১৮৫৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হওয়া আটটি বিশ্বমেলার মধ্যে এটিই ছিল সবচাইতে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। সদ্য শেষ হওয়া শতাব্দীর উদযাপন এবং নতুন শতাব্দীর উন্নয়নকে তরান্বিত করাই ছিল মহাপ্রদর্শনীর লক্ষ্য। বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন থেকে ইতিহাস, খেলাধুলা সব বিষয়েই আলাদা আলাদা প্রদর্শনী ও সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। ধর্মেতিহাস সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, গিয়েছিলেন নিবেদিতাও। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রথম কংগ্রেসে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। এঁরা ছাড়াও ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির একটুকরো ছবি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে মতিলাল নেহেরুর উদ্যোগে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন আর এক বঙ্গসন্তান। তাঁর জিমন্যাস্টিক এবং ব্যায়ামের খেলা দেখে তাক লেগে গিয়েছিল সকলের। তৎকালীন বিভিন্ন প্রথম সারির পত্রপত্রিকায় তাঁর বিদেশ জয়ের কথা ছাপা হয়েছিল ফলাও করে। তিনি আর কেউ নন, অভিযাত্রী, সার্কাস উদ্যোক্তা এবং জিমন্যাস্ট কৃষ্ণলাল বসাক।

আরও পড়ুন: কে ছিলেন সত্যবতী? – ঈশা দাশগুপ্ত

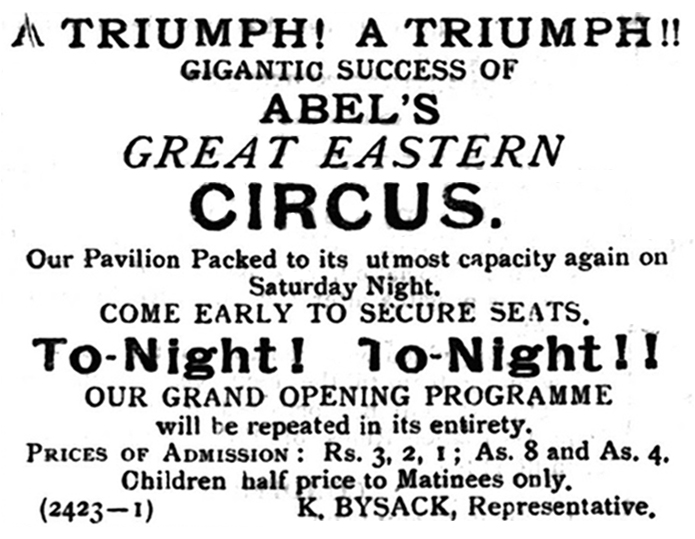

১৮৬৬ সালের ২১ এপ্রিল, উত্তর কলকাতার সুপ্রাচীন বসাক বংশে তাঁর জন্ম। মাত্র সাত বছর বয়সেই হারালেন মা-কে। পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই, বরং বছর আটেক বয়সে পাড়ায় অখিলচন্দ চন্দ্রের জিমন্যাস্টিক দেখে মাথায় চেপে বসল জিমন্যাস্টিকের ভূত! নিজেই বাড়িতে কাঠ, বাঁশ জোগাড় করে শুরু হল জিমন্যাস্টিক শেখার বৃথা চেষ্টা। পরে বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়ার সময় বৈষ্ণবচরণ বসাকের উৎসাহ যেন সেই আগুনে ঘি ঢালল। স্কুল থেকেই খোঁজ পেলেন অবিনাশচন্দ্র শীলের আখড়ার। তবে এই শিক্ষা পূর্ণতা পেল ছেলেবেলার আইডল অখিলচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এসে। প্রথমে কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে তৈরি করলেন ‘স্টার অ্যাক্রোব্যাটিক কোম্পানি’, তারপর যথাক্রমে রাজেন্দ্রনাথ সিংহের সার্কাস এবং রামমোহন রায়ের নাতি হরিমোহন রায়ের দলে বেশ কিছুদিন কাজ করলেন অ্যাক্রোব্যাট হিসাবে। সেখান থেকেই মার্কিনী আবেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ এবং তাঁর অনুরোধে ‘আবেল ক্লেয়ার অলম্যান সার্কাস’-এ যোগদান ও চট্টগ্রাম যাত্রা, আর এভাবেই সূচনা কৃষ্ণলালের ‘বাউন্ডুলে’ জীবনের। তখন তাঁর বয়স নেহাতই সতেরো বা আঠারো!

এখানে বলে রাখা ভালো, হিন্দু কলেজের ব্যায়াম শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ সিংহ (মতান্তরে রাজেন্দ্রলাল), তাঁর দুই ভাই যোগেন্দ্রলাল ও খগেন্দ্রলাল এবং শ্যামাচরণ ঘোষ, যোগীন্দ্রনাথ পাল প্রমুখকে নিয়ে ১৮৮৩ সাল নাগাদ আজকের রাজাবাজার অঞ্চলে ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস’ নামে একটি দল খোলেন। কিছুদিনের মধ্যেই হরিমোহন রায় এই সার্কাস কিনে নেন এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়ির উঠোনে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখানো শুরু করেন। এই দুই দলেই কিশোর কৃষ্ণলাল দেখাতেন জিমন্যাস্টিকের খেলা এবং “আবেল সাহেব ঘোড়ার খেলোয়ার ছিলেন। তিনি যে কেবল শিক্ষিত ঘোড়া লইয়া খেলিতেন তাহা নহে, নূতন ঘোড়াও শিখাইয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিতেন”, আবেল সম্পর্কে লিখছেন কৃষ্ণলাল। একসময় আবেল ঠিক করলেন নিজেই একটা সার্কাস দল গড়বেন। তাঁর অনুচর হ্যারিংটন মারফত কৃষ্ণলালকে আহবান জানালেন নতুন দলে। আবেলের ডাক পেয়েই যেন বিপুল আনন্দে ভরে উঠল কৃষ্ণলালের মন।

সেই সময়ের রোমাঞ্চের কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন, “তখন ঘর বাড়ী, পিতামহী, স্নেহ-মায়া, নববিবাহিতা পত্নীর কথা, সমস্তই রোদের হাওয়ায় সকালের কুয়াশার মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি কেবল ভাবিতেছিলাম কখন আমি যাইব, কতক্ষণে জাহাজে উঠিব।” সেই দিন এগিয়ে এল অচিরেই। নতুন দেশ দেখার টানে, সার্কাসের পোশাকেই, কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে ঘর ছাড়লেন কৃষ্ণলাল। ঘরে-বাইরে শুরু হল খোঁজ। চট্টগ্রামে পৌঁছে তিনদিন পর খবর পাঠালেন বাড়িতে। কৃষ্ণলাল তখন দেখাচ্ছেন হরাইজন্টাল বার আর ট্রাপিজের খেলা। চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি। একটানা ১২ দিন শো চললো চট্টগ্রামে। সেখান থেকে জাহাজ ছুটলো আকায়াব। আকায়াব বর্মার (অধুনা মায়ানমার) এক ছোট্ট বন্দর শহর। সেখানে প্রথম বর্মিজদের প্যাগোডা দেখলেন তিনি। আকায়াবে দিন বারো কাটিয়ে তাঁর উপলব্ধি, “বর্ম্মণেরা বড় অপব্যায়ী… তাহাদের সমস্ত অর্থ পোষাকে, পরিচ্ছদে, বাবুয়ানিতে ও যাতায়াতে ব্যয়িত হইয়া যায়। আমোদ, আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া এই লইয়াই এদের জীবনযাপন।”

কিছুদিনের মধ্যেই হরিমোহন রায় এই সার্কাস কিনে নেন এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁর নিজের বাড়ির উঠোনে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখানো শুরু করেন। এই দুই দলেই কিশোর কৃষ্ণলাল দেখাতেন জিমন্যাস্টিকের খেলা এবং “আবেল সাহেব ঘোড়ার খেলোয়ার ছিলেন। তিনি যে কেবল শিক্ষিত ঘোড়া লইয়া খেলিতেন তাহা নহে, নূতন ঘোড়াও শিখাইয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিতেন”, আবেল সম্পর্কে লিখছেন কৃষ্ণলাল। একসময় আবেল ঠিক করলেন নিজেই একটা সার্কাস দল গড়বেন। তাঁর অনুচর হ্যারিংটন মারফত কৃষ্ণলালকে আহবান জানালেন নতুন দলে। আবেলের ডাক পেয়েই যেন বিপুল আনন্দে ভরে উঠল কৃষ্ণলালের মন।

এভাবেই বিশ্বভ্রমণ শুরু হলো কৃষ্ণলালের। আকায়াব থেকে গেলেন রেঙ্গুন, পিনাং, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ (জাভা)। এক বছর পরফিরলেন কলকাতায়। ময়দানে তাঁবু পড়ল দলের। দর্শকদের মধ্যে কৃষ্ণলালের জয়জয়কার! বাড়িতে ফিরে মাতামহী, স্ত্রী সকলের সঙ্গে পুনর্মিলন। কিন্তু ক’দিন আর? তাঁর মাথায় তখন চেপে বসেছে বিশ্বকে দেখার-জানার অদম্য ইচ্ছা। একমাসের মধ্যেই ফের জাহাজ ছাড়ল কলকাতা থেকে। এবার গন্তব্য সিংহল (শ্রীলঙ্কা)। কলম্বোতে থামলেন তাঁরা। সেখান থেকে কাণ্ডি, কুর্ণীপণ, নিসম্বো, অনুরাধাপুরী ও জাফনা – তিন মাস ধরে এই শহরগুলিতে চলল খেলা দেখানো। ফের কলম্বো হয়ে জাহাজ চলল সিঙ্গাপুর, তারপর হংকং। হংকং-এর প্রধান যান তখন রিকশা, যা চীনারাই টানতেন। হংকং থেকে গেলেন টিন্টশিন, পিহো নদীর ওপর অবস্থিত এক খোলা বন্দর শহর। সেখান থেকে গেলেন পিকিং, চীনের তৎকালীন রাজধানী।

“পিকিন শহরটা দু’ভাগে বিভক্ত। একটা শহর কেল্লার ভেতর। আর একটা কেল্লার বাইরে। কেল্লার শহর প্রাচীরবেষ্টিত এবং সেখান থেকে বাইরের শহরে আসতে বিরাট দরজা পেরোতে হয়। এই দরজার নাম ‘হাতামান’ গেট।” কৃষ্ণলাল, উত্তর কলকাতার বসাক বাড়ির সেই দামাল ছেলে দু’চোখ ভরে দেখছেন এসব, আস্বাদন করছেন নিত্যনতুন দেশের রূপ-রস-গন্ধ! সেখানেই দেখছেন ডেথ ডে-র সেলিব্রেশন। মৃতদেহের সেই শোভাযাত্রা বড় বিচিত্র। মৃত্যুর পর দেহ একটি কফিনে ঢুকিয়ে ১০-১৫ দিন বাড়িতেই রেখে দেওয়া হতো, আত্মীয়-বন্ধুরা দেখতে আসতেন। আর আসতেন ‘ভাড়াটে কাঁদুনি বা রুদালিরা’। কৃষ্ণলাল লিখছেন, “অর্থ লইয়া ৪-৫ জন লোক আসিয়া হাত বুক চাপড়াইয়া বেশ শোরগোল তুলিয়া আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটার নানা ছাঁচে গৃহের সদরে বসিয়া কাঁদিয়া যায়।” পিকিং থেকে রেলপথে পৌঁছালেন ভ্লাদিভস্তকে। সেখানে কিছু মাস কাটিয়ে গেলেন জাপানে। ইয়কোহামা, কোবে, নাগাসাকি ঘুরে থিতু হলেন হংকং শহরে।

এই হংকং যাত্রা তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ এখানেই তিনি আবেল সাহেবের দল ছেড়ে যোগ দিলেন অস্ট্রেলিয়া নিবাসী উডইয়ার নামে আরেক সাহেবের দলে। উডইয়ার সার্কাসে সাড়ে তিন বছর ছিলেন তিনি। ১৮৮৪ নাগাদ আবেলের দলে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণলাল। ১৮৯০-এ যান উডইয়ার সার্কাসে। সেখানেই বা থিতু হবেন কী করে এই চিরযাত্রী! উডইয়ারে দু’বছর কাটিয়ে চলে গেলেন হার্মস্টোন সার্কাসে। তাঁদের সঙ্গে ১৮৯৭ সালে যাত্রা করলেন অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে। নিউক্যাসেল থেকে শুরু করে সিডনি, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, পিটার্সবার্গের মতো প্রায় সব বড় শহরে চলল খেলা দেখানো এবং অবশ্যই ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। বেশ কিছু বছর দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে। অবশেষে ১৯০০ সালের ১০ জানুয়ারি ফিরলেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু এলাহাবাদের বাহাদুরের থেকে ডাক এল প্যারিস মহাপ্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার। নতুন দেশ, মানুষজন দেখার হাতছানি ফেলতে পারলেন না!

এলাহাবাদ পৌঁছে আলাপ হল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে। সেই সময় ট্রিপল বার, জাগলিং, ফ্লাইং ট্রাপিজ বা স্প্রিং বোর্ডের খেলায় কৃষ্ণলাল বসাকের মতো পারদর্শী গোটা দেশে কেন, দুনিয়াতেও বিরল। কৃষ্ণলাল-প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন মতিলাল। ২৯ এপ্রিল বোম্বে থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দিল জাহাজ। প্যারিসে প্রায় তিন মাস ধরে প্রতিদিন জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখালেন তিনি। আর অবসর পেলেই বেরিয়ে পড়লেন নগর পরিক্রমায়। সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখছেন, “সমস্ত সহরটাই দিনে একরূপ ও রাত্রে অন্যরূপ, দিনে কর্ম্মী রাতে ভোগী, দিনে চিন্তিত রাতে মোহমুগ্ধ, দিনে যে জীবন শক্তি-সংক্ষুব্ধ, ক্ষমতা চঞ্চলিত ও উদ্যম উৎসাহ দ্বারা দেহ মন ঐকান্তিকতায় অণুপ্রাণিত, রাত্রে সেই জীবন অলসভাবে নিশ্চেষ্টভাবে বিস্মৃতির আরামে কামনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে উন্মুখ। ইহাই প্যারি বাসীর জীবন, ইহাই তাহাদের দৈনন্দিন নিত্য ঘটনা।” প্যারিসের বিশ্বমেলার শেষে রোম, নেপলস, জেনোয়া ঘুরে সেপ্টেম্বরে ফের ফিরলেন কলকাতায়।

আরও পড়ুন: সমাজতত্ত্ববিদ থেকে অলক্ষ্মীদের হয়ে ওঠা কবি মল্লিকা

সদ্য বিশ্বমেলায় খেলা দেখিয়ে কলকাতায় তিনি তখন প্রায় জীবন্ত কিংবদন্তি! বড় করে তাঁর বিদেশ জয়ের আলেখ্য ছাপা হল অমৃত বাজার পত্রিকায়। যা চোখ এড়ায়নি বোসের সার্কাসের মালিক মতিলাল এবং প্রিয়নাথ বসুরও৷ তাঁরা তখন দ্বিতীয়বারের জন্য শীতের মরশুমে কলকাতা ময়দানে খেলা দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন বিখ্যাত এবং দক্ষ জিমন্যাস্টকে দলে নিলে শহরবাসীর মধ্যে সহজেই আলোড়ন সৃষ্টি করা যাবে, এই ভেবে তাঁরা কৃষ্ণলালকে অনুরোধ করলেন বোসের সার্কাসে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি এতদিন এমনিতেই সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফলে একেবারের অনুরোধেই রাজি হয়ে গেলেন। শীতের ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে শুরু হল সার্কাস। তবে এবারের প্রধান আকর্ষণ কিন্তু কৃষ্ণলাল বসাকই।

এখানে উল্লেখ্য, নিজের দল ভেঙে যাওয়ায় আবেল সাহেবও তখন বোসের সার্কাসেই খেলা দেখাচ্ছিলেন। পুরনো সতীর্থকে পেয়ে নতুন উদ্যমে তাঁরা তৈরি করলেন নিজেদের সার্কাস দল ‘গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস’। অর্থ সাহায্য করলেন কৃষ্ণলালের আত্মীয় নারায়ণচন্দ্র বসাক। সঙ্গী হলেন জোড়াসাঁকোর জমিদার থাকবাবু, যোগীন্দ্রনাথ পালের ভাই অমৃতচরণ পাল, ব্রজনাথ পাল প্রমুখ। গৌরচন্দ্র মল্লিক জোগাড় করে দিলেন রয়্যাইল বেঙ্গল টাইগার। একটি বাঘ, পাঁচটি ঘোড়া, আর কয়েকটি জীবজন্তু নিয়ে যাত্রা শুরু করল ‘গ্রেট ইস্টার্ন’। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশজুড়ে পরিচিত হয়ে উঠল তাঁদের সার্কাস। ১৯০৩ সালে খেলা দেখালেন হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে। ডাক পড়ল কাশ্মীর এবং মহীশূরের রাজদরবার থেকেও। ক্রমেই বাড়তে থাকল তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্মান।

১৯০৫-এ দলের একক স্বত্বাধিকারী হলেন কৃষ্ণলাল। নাম বদলে হলো ‘হিপোড্রোম সার্কাস’। যোগ দিলেন বিখ্যাত ভীম ভবানী ওরফে ভবেন্দ্রমোহন সাহা, ভূতনাথ বসুর মতো দিকপালরা। এই সময় থেকে প্রতি বছরই তিনি দল নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরোতেন এবং শীতে তাঁবু ফেলতেন কলকাতা ময়দানে। এভাবে প্রায় দশ বছর কাটার পর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে দল ভেঙে দিতে বাধ্য হন কৃষ্ণলাল। সুদীর্ঘ কর্মজীবন থেকে বিরতি নিয়ে এতদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার, সেখানে থাকার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন কাছের মানুষদের উৎসাহে। ১৯২১ সালে, সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয় স্মৃতিকথার ঢঙে লেখা তাঁর ভ্রমণ কাহিনি ‘বিচিত্র ভ্রমণ’। এই একটিমাত্র বই ছাড়া বাংলা সাহিত্যের দুনিয়ায় তাঁর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। থাকবেই বা কী করে! তিনি যে তথাকথিত ‘না-লেখক’।

বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখছেন, “বুঝিতে পারিতাম না আমার ভ্রমণ কাহিনীতে লোকের কি আনন্দলাভ হইবে। কিন্তু আজকাল অবসর থাকাতে ও বন্ধুবান্ধবের ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে উপরোধে বুঝিলাম যথাসম্ভব অল্প কথায় আমার ভ্রমণ-কাহিনী চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। হইয়াছে কি না তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।” লেখকের এই সংশয় যে একেবারেই ভুল তা যে কেউ বইটি পড়লে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। ১৯৩৫ সালে কৃষ্ণলালের মৃত্যুর পর ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে যায় তাঁর স্মৃতি। কালের গর্ভে হারিয়ে যায় তাঁর আত্মজৈবনিক ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ বইটিও। অবশেষে বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় একশ বছর পর বসাক পরিবারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এবং আরেক শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান ডি এম লাইব্রেরির প্রচেষ্টায় প্রথম সংস্করণটি জোগাড় করে, বর্তমান নিবন্ধের লেখকের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হয় সটীক ও সম্পাদিত ‘বিচিত্র ভ্রমণ’।

তাঁর প্রবাস অভিজ্ঞতার ও বিভিন্ন জায়গার চারিত্রিক ভিন্নতার ছবি তাঁর লেখনীতে যেমন স্পষ্ট, সেইসব দেশের মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণও তেমনই অনুপুঙ্খ। কাঠখোট্টা প্রাবন্ধিকের চশমা দিয়ে নয়, বিশ্বকে তিনি দেখেছেন আজন্ম পিয়াসী এক তরুণের মুগ্ধ চোখে, অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন সে সব দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির হৃৎস্পন্দন। আর এই সজীব বর্ণনাই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গোটা বই জুড়ে। ইতিহাস সচেতনতা তো আছেই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজস্ব দার্শনিকতা। যখন তিনি লেখেন, “এই যে রকমের অন্ত নাই, বিভিন্নতার বিরোধ নাই, সকলেই সকলের ঠাঁই দিতেছে, সবাই থাকিতে পারে, সকল প্রকার বৈচিত্র্যই শোভা পায়, ইহাই বোধ হয় আমার ভারতবর্ষ দেখার প্রধানতম অভিজ্ঞতা”, আমরা যেন আজকের ভারতের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত থমকে চেষ্টা করি আত্মসমীক্ষণের। তাই একশ বছর পেরিয়ে আজও কৃষ্ণলাল বসাক এবং তাঁর ভ্রমণকাহিনির প্রয়োজনীয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা রয়ে গিয়েছে আগের মতোই।

(উদ্ধৃতির ভেতরের সমস্ত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

ঋণঃ ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ – কৃষ্ণলাল বসাক; ডি এম লাইব্রেরি; সমীর কুমার বসাক এবং সৈকত বসাক।

ছবি সৌজন্যে: লেখক ও কৃষ্ণলাল বসাকের পরিবার

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।