আগের পর্বের লিংক: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২]

সেই রাত ভোলা যাবে না৷ সদ্য-ঘুমোনো বালককে ডেকে তুলল মা৷ চিৎকার করে ডেকে তুলল৷ হাত ধরে একটানে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল৷ টানতে টানতে বাড়ির বাইরে৷ বাইরে তখন অনেক লোক৷ বালির মাঠে জড়ো হয়েছে৷ এ গলি সে গলির মোড়ে মোড়ে৷ ছোটরা কাঁদছে৷ সবাই কথা বলছে ভয়ে ত্রাসে৷ কী হবে? কী হবে? বালক মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল৷ মা তাকে টেনে নিল৷ এইভাবে প্রায় সারারাত৷ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত মশাল৷ এক-একটি মশালের সঙ্গে শূন্য জুড়ে বহু মানুষের আর্তনাদ৷

আজ কথাগুলো এভাবে গুছিয়ে বলার পরও অনেক না-বলা থেকে যায়৷ ভয়-পাওয়া মানুষের বুকের ভেতরটা, মাথার ভেতরটা ভাষায় ধরা কঠিন৷ সাল ১৯৬৪৷ মাস ফেব্রুয়ারি৷ বালকের গায়ে ছিল খদ্দরের চাদর৷ ঘুম উধাও৷ ভয়ার্ত চোখে সে দেখছে একটার পর একটা মশাল উড়ে যাচ্ছে৷ উত্তর থেকে দক্ষিণে৷ দক্ষিণ থেকে উত্তরে৷ দক্ষিণে গোলামের বিশাল বস্তি৷ মসজিদের ঠিক পরেই৷ ক্রিস্টোফার রোড পর্যন্ত তার বিস্তার৷ তারপর চামড়ার হাট৷ ডানদিকে বেচুলাল রোড৷ পুরোটাই মুসলিম এলাকা৷ দক্ষিণে, মসজিদের এপারে হিন্দু বস্তি৷ ডিহি শ্রীরামপুর রোড পর্যন্ত৷ তারপর গির্জা৷ মাঝখানে আধখানা ইট আর আধখানা কাঠের খ্রিস্টান বাড়ি৷ উত্তরে আওয়াজ আল্লাহু আকবর৷ দক্ষিণে বন্দেমাতরম৷ ধর্মপ্রেম আর দেশপ্রেমকে দাঙ্গার স্লোগান হয়ে উঠতে শুনেছে বালক ১২ বছর বয়সেইে৷ ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের দাঙ্গা সে দেখেনি৷ পূর্ববঙ্গের যে চলমান দাঙ্গায় দাদু-দিদিমা বাবা-মাকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে চরম কষ্টে পড়তে হল, সেটাও দেখেনি৷ জ্ঞান হবার পর তার এই প্রথম শোনা দাঙ্গার স্লোগান, এই প্রথম দেখা দাঙ্গার বীভৎসতা৷

বীভৎসতা বোঝানোরও যথাযথ ভাষা বোধ করি নেই৷ গোলামের বস্তি, অত বড়ো বস্তি, টালি-খোলার চাল আর পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনির ঘুপচি ঘর আর তেরপল-বস্তায় ঢাকা বারান্দায় কয়েক হাজার গরিবমানুষের বসবাস দাউদাউ করে জ্বলে উঠল৷ আগুনের শব্দ, পোড়ার শব্দ, মানুষের “বচাও বচাও”৷ গোলামের বস্তিতে আগুন লাগে হিন্দু মহল্লা থেকে ছোড়া মশালে৷ আর মুসলিম মহল্লা থেকে ছোড়া মশালে জ্বলে গেল বালির মাঠের পেছন দিকে থাকা দশঘরের মুসলিম বসতি৷ দিকভ্রষ্ট মশালের তাণ্ডব৷ তবে, তখন সেখানে কেউ ছিল না৷ গোলমাল হতে পারে আশঙ্কায় হিন্দু মহল্লার মাঝখানে থাকা বসতি ছেড়ে ওরা আগেই পালায়৷ সেই রাতে গোটা এলাকার মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল৷ প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিল পাড়ার দাদারা৷ মশাল জ্বালিয়ে ছোরা, দা-কাটারি নিয়ে ঘোরা, আর ঘনঘন বন্দেমাতরম আওয়াজ দেওয়া৷ ভ্রাতৃ সঙ্ঘের গলির মুখে ডাঁই করা হল ইট৷ মাতৃ ভাণ্ডারের সামনে তিনটে ঠেলা আড়াআড়ি রেখে পথ আটকানো হল৷ হঠাৎ হাজির একটা ট্যাক্সি৷ বিপন্ন কোনও যাত্রীকে পৌঁছে দিতে ঝুঁকি নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছে৷ সেই ট্যাক্সির ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল বের করে নেওয়া হল৷ আরো মশাল বানানো হবে৷

একদিকে গোলামের বস্তি পুড়ছে৷ আর-একদিকে হিন্দু মহল্লার ভেতর থাকা মুসলিম বসতি জ্বলছে৷ বালির মাঠে, রাস্তায় হাজার হাজার সন্ত্রস্ত মানুষ— শিশু নারী বৃদ্ধ বৃদ্ধা৷ হঠাৎ হরেন মুখার্জির বাড়ির গলি থেকে চিৎকার ভেসে এল৷ ওই গলিতে তিনটে বাড়ি আছে মুসলমানদের৷ কচিদাদের বাড়ি৷ হামলা করতে চড়াও হয়েছে একদল৷ সেই রাতে কিছু শুভবুদ্ধিও কাজ করেছিল৷ কচিদা যাদের সঙ্গে ফুটবল খেলত, ভলিবল খেলত, ক্যারম খেলত, যাদের বল কিনে দিত, তারা তিনটি বাড়ির দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল ভোর পর্যন্ত৷ পুলিশের ভ্যান এসে কচিদাদের নিয়ে যাবার সময় তারা গলি পাহারা দিয়েছিল৷ মনে আছে, বাবা সে রাতে ঘরে ফিরতে পারেনি৷ কলেজ স্ট্রিট, কলুটোলা, মার্কাস স্কোয়ার, পাটোয়ারবাগান, মৌলালি, ফুলবাগান— বাবার ফেরার গোটা পথ জুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার তাণ্ডব৷ ফিরল পরদিন দুপুরে পুলিশের গাড়িতে, তিন-চারজন মিলে৷

সেই রাতের একটি ঘটনা আজও, এই গাঢ়-হয়ে-আসা প্রৌঢ়ত্বেও স্পষ্ট চলন্ত ছবি হয়ে আছে৷ মসজিদের গায়ে গোলামের আস্তাবল৷ তাগড়াই ঘোড়া সব৷ ঘন বাদামি বা খয়েরি গা, ঝলমলে কালো কেশর আর লম্বা মোটা লেজ৷ ঘোড়াগুলোকে নিয়মিত গা ঘষে স্নান করানো হত৷ ভারী ভারী গাড়ি টানত সারাদিন৷ আস্তাবলে কোনওক্রমে দুটো ঘোড়া থেকে গিয়েছিল সে রাতে৷ বস্তির আগুন ধরে নেয় আস্তাবল৷ বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দুটো ঘোড়া কীভাবে যেন আগুনের মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছিল৷ তারা ভয়ে ছুটতে থাকে, পালাতে থাকে৷ কিন্তু পালাবে কীভাবে? গোলামের বস্তির দিকে দাউদাউ আগুন৷ এদিকে পথে ঠেলার অবরোধ৷ ঘোড়া দুটো ছুটতে থাকে পিচরাস্তায়, গলিপথে, তালতলার মাঠে৷ চারদিকে আগুন আর সন্ত্রাস৷ তারা ডাক ছাড়ে৷ হয়তো চেনা গাড়োয়ানকে ডাকে৷ তারা পথ চেনে না৷ লাফ দিতে ভুলে গেছে৷ গলা তুলে ডাক দেওয়ার সময় তাদের কেশর ফুলে উঠছিল৷ তাদের খুরের শব্দে ইতিহাসের সন্ত্রস্ত আবহ নেমে আসে আজও৷

এ বছর ফুরিয়ে-আসা এপ্রিলের গনগনে দুপুরে সেই আস্তাবল দেখতে গিয়েছিলাম৷ আজও আছে৷ ছোট হয়ে৷ মাত্র দুটো ঘোড়া৷ সেরকম তাগড়াই নয়৷ মাঝারি গড়ন৷ ঘাস খাচ্ছিল৷ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাড়া-খাটা দুটো গাড়ি ছিল আস্তাবলের বাইরে৷ গোলামের বস্তিতে এখন অনেক চারতলা/পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি৷

বালকবেলা থেকে বড়োবেলায় আসা যাক একবার৷ আসাটা দরকার এইজন্যে, যে ১২ বছর বয়সে বালক অনেক কিছুই জানত না৷ জানল বড়ো হয়ে৷ চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে কাশ্মীরের হজরতবল মসজিদ থেকে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে হজরত মোহম্মদের পবিত্র কেশ নিখোঁজ হবার ঘটনায়৷ নিখোঁজ হবার খবর জানা যায় ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩৷ দশদিনের মধ্যে কেশ ফিরে পাওয়া যায় যথাস্থানে৷ এই অন্তর্ধান ও প্রত্যাবর্তন রহস্যময়৷ এর প্রতিক্রিয়ায় আগুন জ্বলল৷ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসে আবারও ফাটল ধরল৷ ভারত ও পাকিস্তানের নানা অঞ্চলে দাঙ্গা চলল কয়েকমাস জুড়ে৷ দুই সম্প্রদায়ের মূলত গরিব মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হন৷ বহু মুসলমান পরিবার ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়৷ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়ে উদ্বাস্তু স্রোত৷ কয়েক পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেন৷

কলকাতায় অশান্তি শুরু হয় সম্ভবত জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে৷ দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে৷ ১১টি থানায় কার্ফু জারি হয়৷ আমহার্স্ট স্ট্রিট, বেলেঘাটা, বেনিয়াপুকুর, একবালপুর, এন্টালি, গার্ডেনরিচ, জোড়াসাঁকো, কড়েয়া, মুচিপাড়া, ওয়াটগঞ্জ ও তালতলা৷ সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় এই সব অঞ্চলের শান্তি ও সুরক্ষার ভার৷ বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে পুলিশ আনা হয়৷ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ নিজে কলকাতায় ৪৮ ঘণ্টা অবস্থান করেন৷ বলেন, যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন আমি কলকাতায় থাকব৷ মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বেতার-ভাষণে রাজ্যবাসীর কাছে শান্তি ও সম্প্রীতি ফেরানোর আবেদন জানান৷ আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩ জানুয়ারি ১৯৬৪ সংস্করণ থেকে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের একটি দিনের ছবি উদ্ধৃত করা যেতে পারে৷

“এইদিন লালবাজার সমস্ত শহরের, শুধু শহর কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গের মস্তিষ্কে পরিণত হয়৷ প্রতি মুহূর্তে শত শত পুলিশবাহিনী সারাদিন-রাত ধরিয়াই এখানে জমায়েত হইতে থাকেন ও কর্তব্যপালনে বাহির হইয়া যাইতে থাকেন৷ লালবাজার স্ট্রিটে পুলিশের গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না৷ মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন প্রায় সারাদিনই লালবাজারে কাটান৷ অন্যান্য মন্ত্রীরাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন৷ এইদিন লালবাজারে প্রতি সেকেন্ডে একটি করিয়া ফোন আসে৷ অবস্থা শেষে এমন দাঁড়ায় যে জরুরি অবস্থার জন্য পুলিশবাহিনী তলব করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে৷ শত শত নাগরিক, বিধানসভার প্রতিনিধি পুলিশের সাহায্য লইবার জন্য লালবাজারে আসেন৷”

১৯৬৪-র ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের আজাদ, পাকিস্তানী খবর, পাক সমাচার এবং ভারতের স্বাধীনতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা পিটিআই, ইউএনআই-এর দাঙ্গা-সংক্রান্ত কয়েকশো প্রতিবেদন সংকলিত করেছেন সুকুমার বিশ্বাস ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত অধ্যায়’-এ৷ এর বাইরে কয়েক হাজার প্রতিবেদন থেকে গেছে বহু সংবাদপত্রে ও সংবাদমাধ্যমে৷ দাঙ্গা তো দুই দেশের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ছিল৷ অন্যান্য দেশের কাগজও এই ঘটনার খবর ছেপেছে৷ অনুমান করা যায়, কী ভয়ঙ্কর হিংস্র চেহারা নিয়েছিল চৌষট্টির দাঙ্গা৷ লেখিকা মন্দিরা ভট্টাচার্য ‘ওই দেখা যায় বাড়ি আমার’ শিরোনামের আত্মকথায় ১৯৬৪-র দাঙ্গার আগেকার ও পরেকার একটি এলাকার বিবরণ দিয়েছেন৷ এলাকাটি এন্টালি থানার অন্তর্গত গাঁজাবাগান বস্তি৷ এই বস্তিতে তিনি দেখেছেন, শিশুরা রাস্তায় খেলা করছে৷ মহিলারা রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে৷ লুঙ্গি-পরা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ খাটিয়ায় শুয়ে আছেন৷ কোনও ঘর থেকে রসুনের তীব্র গন্ধ আসছে৷ বাড়ির পুরুষদের দেখা যেত না, হয়তো তারা কাজে গেছে৷ দাঙ্গার পরের ছবি: গোটা বস্তি কর্পূরের মতো উবে গেছে৷ মানুষ তো দূরের কথা, ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই৷ পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হয়েছে৷ মন্দিরা ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গেও এই দাঙ্গার কিছু ভয়ঙ্কর ছবি দিয়েছেন৷ পার্ক সার্কাস অঞ্চলে দাঙ্গা প্রতিরোধে কমিটি গঠনের কথা বলেছেন৷ কমিটিতে ছিলেন নির্মলকুমার বসু, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সুবীর রায়চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ৷

১৯৬৪-র ১৪ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় পাওয়া যায় শান্তি ও সম্প্রীতি ফেরাতে ১৯২ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিল্পী প্রমুখের আবেদন৷ ডাক দিয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সঈদ আইয়ুব, সমর সেন, যামিনী রায়, ও সি গাঙ্গুলি, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, উত্তমকুমার, কানন দেবী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আলি আকবর খাঁ, চুনী গোস্বামী প্রমুখ৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১৩ নভেম্বর ২০২২

*তথ্যসূত্র:

১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৪৬-১৯৬৪ পত্র-পত্রিকার ভাষ্য৷ সংকলন ও সম্পাদনা- সুকুমার বিশ্বাস৷ সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬।

২. ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, মন্দিরা ভট্টাচার্য৷ দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭

*ছবি লেখকের তোলা।

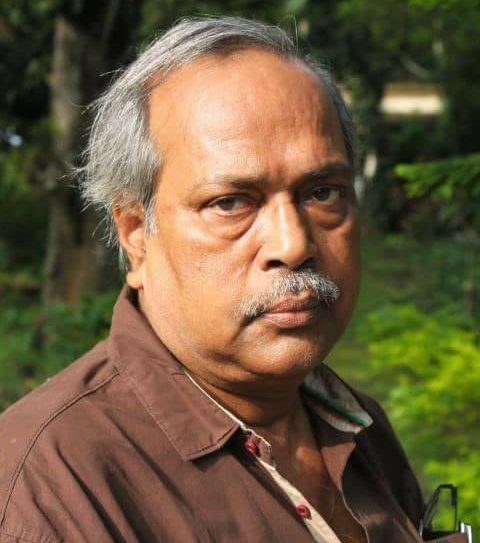

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।