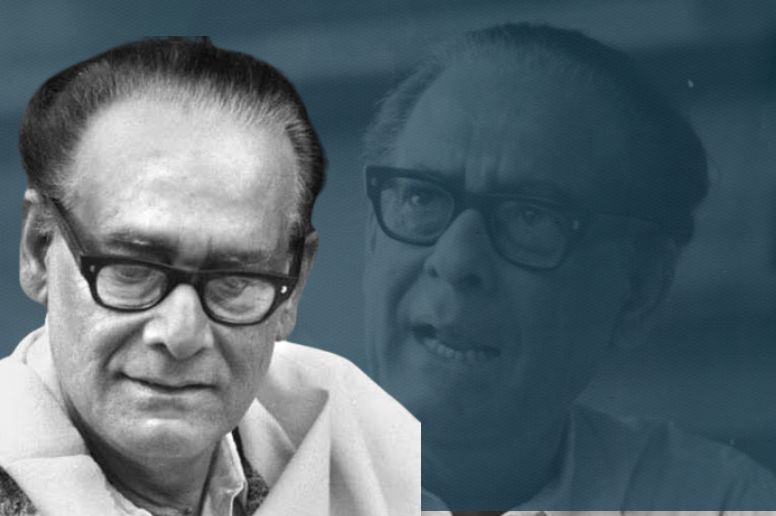

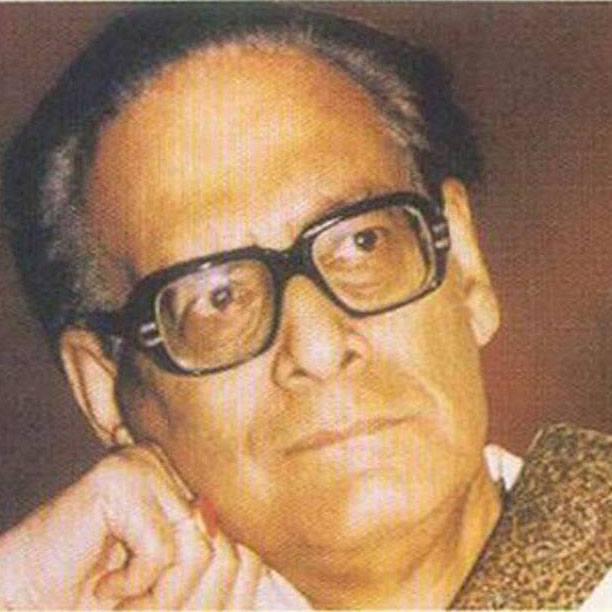

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের (Hemanta Mukherjee) নিয়মমাফিক সংগীত-শিক্ষা যে সেভাবে ছিল না, এ কথা অনেকেই জানেন। অফুরন্ত সহজাত সংগীত-প্রতিভার সঙ্গে থাকা ক্ষুরধার সাংগীতিক বুদ্ধিমত্তা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল শিখরে। গোটা সংগীতজীবনে প্রতিটা পদক্ষেপ তিনি ভেবেচিন্তে ফেলেছেন। নানা রীতির সংগীতের বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছেন, মন দিয়ে দেখেছেন বিভিন্ন সংগীতগুণীর কাজ এবং তা মিশিয়েছেন নিজের সংগীতসত্তায়। কিন্তু, কখনওই নিজের শিল্প-ক্ষমতার গণ্ডির বাইরে বেরোননি। একজন আদর্শ প্রতিভাধরের যা লক্ষণ।

হেমন্ত মানে প্রথমেই মনে আসে, সোনার গলা থেকে মধুর মেলডির আশ্রয়ে ঝরে পড়া একরাশ গান, যার পাশে তুলনামূলকভাবে একটু আড়ালে থেকে যায়, তাঁর অসামান্য সুরকার সত্তা। যেখানে বৈচিত্র অঢেল। কিন্তু, প্রকাশে সেভাবে প্রকটতা নেই। আসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান গাওয়া বা সুরসৃষ্টি, প্রস্ফুটিত হয় এক ধরনের সহজিয়া ভাবের পথে। তাই বোধহয়, খুব মন দিয়ে না শুনলে বা ভাবলে বোঝা যায় না, কত রকম সংগীত-রীতির প্রয়োগ তিনি করেছেন তাঁর সুরনির্মাণে। যেখানে বাদ যায়নি পাশ্চাত্য সংগীতও। এই বিষয়টিও যে তিনি কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন, কিছু দৃষ্টান্তে তা বোঝা বা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমরা জানি, ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সালে প্রথমবার যথাক্রমে রেডিও ও রেকর্ডে গাইলেন হেমন্ত (Hemanta Mukherjee)। তখন আধুনিক গানের জগতে রত্ন-সমাবেশ— যাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সংগীত-শিক্ষার ভিত দারুণ মজবুত। কিন্তু হেমন্ত-র তা সেভাবে নেই। সংগীতগুণী শৈলেশ দত্তগুপ্তের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। যা পারছেন আহরণ করে নিচ্ছেন। গান গাওয়া ও গান তৈরি করা— দুদিক নিয়েই কাজ করছে হেমন্তর অনুসন্ধানী সাংগীতিক চেতনা। রেকর্ডে গান গাওয়া শুরু হয়েছে।

প্রথমদিককার কয়েক বছরের (১৯৩৭-১৯৩৯) গানগুলো শুনলে, আমাদের পরিচিত হেমন্ত-র ধারেকাছেও মনে হয় না। তখন পুরুষশিল্পীদের যেরকম কণ্ঠ-প্রক্ষেপণ, গায়কির ধরন ছিল, সেই অনুসারী ছিলেন হেমন্তও। কিন্তু, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি গলায় আনলেন নিজস্ব ধরন এবং সুরারোপেও ঘটালেন স্বতন্ত্র প্রয়োগ। তখন থেকেই ‘হেমন্ত মুখোপাধ্যায়’ হয়ে ওঠার সূচনা হল বলা যায়। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংগীতের একটা লক্ষ্যণীয় ছোঁয়া যেন নজরে আসে। কারণ, যে পরিবর্তনটা এনে তিনি ক্রমশ কণ্ঠ-মাধুর্যের অন্যতম নৃপতি হয়ে উঠলেন, তার ধরনটা ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, টেনর ব্যারিটোন। কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যা এক ব্যতিক্রমী কম্বিনেশন। এটাই হেমন্ত বজায় রেখে চললেন এবং ক্রমশ যার ধারও বাড়তে থাকলো। সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা এই ধরনের ভাবনাই বোধহয় একজন জিনিয়াসকে চেনায়।

সেই ১৯৪০ দশকে নানারকম আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার প্রবেশ ঘটছে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতিতে। রেডিও ও রেকর্ডের কল্যাণে বিদেশি মিউজিক, গানের চল তখন ভালো মতোই বাংলায়। রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্তদের মতো সংগীতব্যক্তিত্বেরা ওয়েস্টার্ন মিউজিকের নানা প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন সুরে। এঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রয়েছেন হেমন্ত। কমল দাশগুপ্ত সেই যুগে বিভিন্ন শিল্পীর গানে যেমন পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগ করছেন, তেমনই অর্কেস্ট্রার ব্যবহারও থাকছে তাঁর অ্যারেঞ্জমেন্টে। পঙ্কজ মল্লিকও বিভিন্ন আধুনিক ও সিনেমার গানে তো বটেই, এমনকি ওই ১৯৪০ দশকে সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন অ্যারেঞ্জমেন্টে রেকর্ড করলেন দুটি রবীন্দ্রসংগীতের হিন্দি ভার্সন— ‘ইয়াদ আয়ে কি না আয়ে হামারে…’ ( ‘মনে রবে কি না রবে আমারে…’) ও ‘প্রাণ চাহে ন্যয়না না চাহে…’ (‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়…’)। এই মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাসানোভা ও নিউম্যান। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে অবশ্যই এ ছিল এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। খুব স্বাভাবিকভাবেই এসবের প্রভাব দারুণভাবে পড়েছিল হেমন্ত-র ওপর। প্রসঙ্গত, ক্যাসানোভা তখন Calcutta School of Music-এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ মিউজিক কনডাক্টর। তাঁর কাছে মাঝেমাঝেই যেতেন হেমন্ত। গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠতা। এ থেকেই পরিষ্কার, পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে কতখানি গভীরভাবে তিনি জানতে বা বুঝতে চাইছিলেন।

অন্য দিকে, একই সময়ে আইপিটিএ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়েছিলেন তিনি। যেখানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায় প্রমুখ তখন গণসংগীতের মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন কোরাস গানের এক নবধারা। যাতে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছিল। শুধু সুরেই নয়, গান গাওয়ার ধরনেও হামিং, হারমোনাইজেশন, রিফ্রেন সহযোগে এক পশ্চিমী উদ্ভাস। রেডিওতেও ওয়েস্টার্ন মিউজিক নিয়ে বিভিন্নরকম প্রোগ্রাম হচ্ছে। এই সবকিছুর মধ্যে সক্রিয়ভাবে রয়েছেন হেমন্ত। সুতরাং, পশ্চিমী সুর-দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছে সেই ১৯৪০ দশক থেকেই। সর্বোপরি গান-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, হেমন্ত-র নিজের কথায়, তাঁর প্রধান সংগীতগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁর বহু গানে পাশ্চাত্য সুর কীভাবে মিশে আছে, তা সবাই জানেন।

সংগীত পরিচালক হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তাঁর বেশ কিছু সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগ কীভাবে ঘটিয়েছেন, সেদিকে এবার তাকানো যাক। অবশ্যই এ ব্যাপারে হিন্দির পাল্লা ভারি। ১৯৫২ সালে হিন্দি ‘আনন্দমঠ’ ছবিতে সংগীত পরিচালনা করে হেমন্তর মুম্বাই অভিযান শুরু। এ ছবিতে ‘বন্দেমাতরম্’-এর অসাধারণ কম্পোজিশন করেছেন তিনি। বাংলা সংস্কৃত মেশানো সনাতনী ভাষায় লেখা একটা গানে হামিং, হারমোনাইজেশন, ভয়েস ওভারল্যাপিং ঘটিয়ে এক অনবদ্য ওয়েস্টার্ন এফেক্ট এনেছেন। প্রয়োগ করেছেন গ্রেগরিয়ান চ্যান্টস্-এর। ১৯৭২-এ ‘বিশ সাল পহেলে’ ছবিতে কিশোরকুমারের গাওয়া “হ্যায় জমানা মেরে দিল…” গানের অ্যারেঞ্জমেন্টে ফ্ল্যামেঙ্কো মোড কর্ড প্রগ্রেশনের তিনটি মোডের ব্যবহার করেছেন। আবার একই ছবিতে রাণু মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া “কিঁউ হ্যায় দিওয়ানি…” গানে করেছেন জর্মন ওয়ালজ্-এর প্রয়োগ। এভাবেই বলা যায় ‘চম্পাকলি'(১৯৫৭) ছবিতে মহম্মদ রফির গাওয়া “ও গোয়ালন কিঁউ মেরা মন…” গানে মালয়েশিয়ার লোকসংগীত (নোবার্ট অ্যান্ড ডিকির বারাট), ‘খামোশী’ (১৯৬৯)-তে মান্না দের “দোস্ত কঁহা কোঈ তুমশা” গানে Afro Cuban Jazz ইত্যাদির ব্যবহারের কথা। প্রসঙ্গত ‘খামোশী’-র গল্প নিয়েই ১৯৫৯-এ তৈরি ‘দীপ জ্বেলে যাই’ ছবিতে একই সিচ্যুয়েশনে মান্না দে-র গাওয়া “এমন বন্ধু আর কে আছে…” গানে আগেই এই Jazz ফর্মের ব্যবহার করেছিলেন হেমন্ত। তাঁর শেষ সুরারোপিত হিন্দি ছবি ‘লভ ইন কানাডা’ (১৯৭৯)-তে শ্যরন প্রভাকরকে দিয়ে যে Love Reflections গাওয়ালেন, সেই কম্পোজিশনটি শুনলে চমকে উঠতে হয়! অবিশ্বাস্য লাগে এটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা হেমন্তকুমারের সংগীত পরিচালনা ভেবে! Southern Rock Form-এর কী সুচিন্তিত ব্যবহার! আর সেই সঙ্গে আদর্শ শিল্পী নির্বাচন। সময়ের সঙ্গে তাল রাখা একেই বলে!

শুধু গানই নয়; ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রিল্যুড, ইন্টারল্যুড ইত্যাদিতেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সুরের ব্যবহার করেছেন সংগীত পরিচালক হেমন্ত। যেমন, হিন্দিতে ‘আনন্দমঠ’ (১৯৫২), ‘জাগৃতি’ (১৯৫৪), ‘বন্দিস ‘(১৯৫৫) এই ছবিগুলির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কিছু কিছু জায়গায় বেটোভেনের মুনলাইট সোনাটার ব্যবহার আছে। একইভাবে, ‘মিস্ মেরী’ (১৯৫৭) ও ‘গার্ল ফ্রেন্ড’ (১৯৬০)-এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে ল্যাটিন ফ্ল্যামেঙ্কো স্টাইলের প্রয়োগ। এরকমই, ‘ফেরী’-র (১৯৫৪) ব্যাকগ্রাউন্ডে জর্মন ওয়ালজ্, ‘আরব কা সওদাগর’ (১৯৫৬) ও ‘রাহগীর’-এর ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যারাবিয়ান চ্যান্টস্, ‘খামোশী’ (১৯৬৯), ‘কোহরা'(১৯৬৪) আর বাংলা ছবি ‘কুহেলি ‘(১৯৭১)-র ব্যাকগ্রাউন্ডে Fiddler Violene, নিজের প্রযোজিত প্রথম হিন্দি ছবি ‘বিশ সাল বাদ'( ১৯৬২)-এর ব্যাকগ্রাউন্ডে Classic String Guitar এবং একই ছবিতে নিজের গাওয়া “বেকারার করকে হামে…” ও “জরা নজরোঁ সে কহ দো জি…” গানের অ্যারেঞ্জমেন্টে যথাক্রমে Archtop Guitar ও Classic Finger Style Guitar ইত্যাদির আদর্শ প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়টি কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাংলা গানের ক্ষেত্রেও এমন একাধিক উদাহরণ আছে। আমরা জানি ‘দীপ জ্বেলে যাই (১৯৫৯) ছবির “এই রাত তোমার আমার…” গানে একটি শিসধ্বনি ব্যবহারের জন্যে হেমন্তকে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মামলা করেছিল ‘কলম্বিয়া পিকচার্স’। অভিযোগ ছিল, তাঁদের প্রযোজিত বিখ্যাত ইংরেজি ছবি ‘ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই’ (১৯৫৭)-এ ব্যবহৃত একটা শিসধ্বনি নকল করে বাংলা ছবির গানটিতে কোনওরকম অনুমতি ছাড়া প্রয়োগ করেছেন হেমন্ত। কিন্তু আদালতে অভিযোগ খারিজ হয়ে যায়। মামলায় জিতে যান হেমন্ত। কারণ, ঐ ছবির সুরটি অনুসরণ করলেও, প্রয়োগে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাংগীতিক মুনসিয়ানা। প্রসঙ্গত মূল শিসধ্বনির সুরটি ছিল Rhapsody Form-এর সুর। ১৯৫৯-এই মুক্তি পাওয়া ‘সোনার হরিণ’ ছবিতে গীতা দত্তের অসামান্য ভঙ্গিতে গাওয়া “এই মায়াবী তিথি…” গানে অপেরা ফর্মের সুন্দর প্রয়োগ করেছিলেন সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ঠিক একই কথা বলা যায়, ওয়ালজ্-এর মাদকতাময় কাঠামোর ওপর তৈরি ‘মণিহার’ (১৯৬৬) ছবিতে সুমন কল্যাণপুরের গাওয়া “দূরে থেকো না…” গানটির ব্যাপারেও। এরকম উল্লেখ আরও অনেক করা যায়, যা এক বিস্তারিত বিষয়।

শুধু একটি গানের বিষয়ে বলতেই হয় শেষে। কিশোরকুমার প্রযোজিত ‘লুকোচুরি'(১৯৫৮) ছবির জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে অন্যতম কিশোর-কণ্ঠের “সিং নেই তবু নাম তার সিংহ…” । আমরা জানি, এটি ১৯৫১ সালে ড্যানি কে-র গাওয়া Oh By Zingo গানটির অনুসরণে তৈরি। লুকোচুরি-র সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হলেও, “সিং নেই…” গানটি সম্পূর্ণ কিশোরকুমারের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। বিভিন্ন মহল থেকে এ নিয়ে বিতর্ক তোলা হয়েছিল যে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নাকি বলেছেন ছবির অন্যান্য গানের মতো এই গানটিও তাঁরই কম্পোজিশন। কিন্তু, ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে সিল্যুয়েট ম্যাগাজিনে পীযূষ শর্মাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে যখন হেমন্তকে এই গানটির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় যে এটি কিশোরকুমারের কম্পোজিশন কিনা, তখন হেমন্ত বলেছিলেন, “Albatt (most certainly)! I did not contribute anything in that song. It is completely his tune.” অর্থাৎ, “সিং নেই তবু…” গানটিতে হেমন্ত-র এক বিন্দুও অবদান নেই। পুরোটাই কিশোরকুমারের তৈরি।

এতক্ষণের আলোচনায় এটুকু অন্তত পরিষ্কার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা হেমন্তকুমার ওয়েস্টার্ন মিউজিক নিয়ে যথেষ্ট ধারণা রাখতেন, চর্চা করতেন। সেইজন্যেই, নিজের সুরকর্মে এর এত সার্থক প্রয়োগ তিনি ঘটাতে পেরেছিলেন। তাই এ কথা বলাই যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বৈচিত্রময় সংগীতপথের অভিযাত্রায় পাশ্চাত্য সুরও ছিল তাঁর অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।