ধরুন, হুগলি নদী ধরে কলকাতা থেকে উত্তরে যেতে-যেতে, ডানপাড়ে আড়িয়াদহ-কামারহাটি পেরোতেই চোখে পড়ল এক গির্জার চূড়া। খানিক কাছে যেতে, স্পষ্ট হল অবয়ব। গির্জার আশেপাশে আরও কয়েকটি স্থাপত্য। প্রত্যেকটিই গঙ্গার ধারে, অর্থাৎ নৌকো বা জাহাজ থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। আবার, কামারহাটি পেরিয়ে বিটি রোড থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়েও সোজা পৌঁছনো যায় সেই গির্জায়। (Agarpara Mission)

ওপরের বর্ণনাটি সত্য, তবে ভিন্ন সময়ে। আজ ওই পথ ধরে গেলে কোনো গির্জাই নজরে পড়বে না। অথচ উনিশ শতকে রীতিমতো ‘বর্তমান’ ছিল সে-গির্জা; ছিল স্কুল, অনাথালয় এমনকি খ্রিস্টান মিশনারিদের আবাসস্থলও। জায়গাটির সার্বিক পরিচিতি ‘আগরপাড়া মিশন’ নামে। বোঝাই যাচ্ছে, আগরপাড়া নামক জনপদে, গঙ্গার তীরে এককালে রমরমিয়ে চলত মিশনারিদের কর্মকাণ্ড।

বিটি রোডের ‘জন্ম’, শৈশব-কৈশোর ও অন্যান্য : তন্ময় ভট্টাচার্য

ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল সেই মিশন? সে-বিষয়ে পরে বিস্তারে আলোচনা করা যাবে। আপাতত জেনে রাখা যাক, বিটি রোড থেকে ‘ইলিয়াস রোড’ নামক যে রাস্তাটি প্রবেশ করছে আগরপাড়ায়, তার একেবারে শেষ প্রান্তে প্রায় ১৭,০০০ বর্গমিটার অঞ্চল জুড়ে একে একে গড়ে উঠেছিল অনাথালয়, মিশন হাউস, স্কুল ও গির্জা। আর এসবের নেপথ্যে যাঁর নাম উচ্চারিত হয় বারংবার, তিনি মিসেস উইলসন (১৭৮৪-১৮৬৮)।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রিটিশ মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে ভারতে আসেন মেরি অ্যান কুক। পরের বছরই চার্চ মিশনারি সোসাইটি (CMS)-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। অচিরেই তাঁর উদ্যোগে কলকাতা-সহ বাংলার অন্যান্য স্থানে গড়ে ওঠে একাধিক মেয়েদের স্কুল। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড আইজ্যাক উইলসনের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং তারপর থেকেই পরিচিত হন মিসেস উইলসন নামে। ১৮২৮-এ কলকাতার সেন্ট্রাল স্কুলের দায়িত্ব নেন তিনি (সে-বছরই স্বামীহারা হন)। সেইসঙ্গে কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার-করা অনাথ মেয়েদেরও আশ্রয় দেন সেই স্কুলে। কিন্তু তা ছিল অস্থায়ী ঠিকানা। একটি স্থায়ী অনাথালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থানের খোঁজ শুরু করেন তিনি। পেয়েও যান, কলকাতার অদূরে— আগরপাড়ায়, গঙ্গাতীরে।

গঙ্গাবক্ষে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা, সাক্ষী ছিল বালি-দক্ষিণেশ্বর : তন্ময় ভট্টাচার্য

আগরপাড়ার ওই স্থানে এককালে সরকারি (ব্রিটিশ) রেশম কারখানা ছিল। জায়গাটি কেনার পর, ওই কারখানারই একটি পুরোনো বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারিত করা হয়। এই খরচ বহনের জন্য বন্ধু ও আমজনতার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেছিলেন মিসেস উইলসন। তিলে-তিলে গড়ে ওঠে তাঁর স্বপ্নের অনাথালয়, যেখানে অন্তত ১৫০ জন আবাসিকের বসবাস সম্ভব। অবশেষে সেন্ট্রাল স্কুলের দায়িত্ব ছেড়ে আগরপাড়ায় স্থানান্তরের তোড়জোড় শুরু হয়। তখন শরৎকাল, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ। ২১ অক্টোবর কলকাতা থেকে বারোটি গরুর গাড়িতে ছিয়ানব্বই জন অনাথ শিশুকে আগরপাড়ায় নিয়ে আসেন মিসেস উইলসন। সেইমতো ১৮৩৬-কেই আগরপাড়া মিশনের প্রতিষ্ঠাসাল হিসেবে ধরা হয়।

কী হত সেই অনাথালয়ে? জানা যায়, বারান্দা দিয়ে প্রবেশ করলেই বিস্তৃত কক্ষ— প্রতিদিন সকালে সেখানে সার দিয়ে বসতেন মেয়েরা। একেক সারিতে কুড়ি জন করে। ছোটোরা সামনের দিকে, ও বড়োরা পিছনে। তাদেরও পিছনে থাকত মিশনের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় খ্রিস্টানরা। শুরু হত প্রার্থনা। তত্ত্বাবধানে মিসেস উইলসনই। ১৮৩৮-এর মধ্যেই অনাথালয়ের সদস্য-সংখ্যা বেড়ে ১৩০-এ এসে দাঁড়ায়। অনাথালয়ের পর-পরই, ১৮৩৭ সালে আবাসিকদের জন্য গড়ে তোলা হয় একটি স্কুল। এরপর, ১৮৩৮-এ মিশনারিদের আবাসস্থল ও স্থানীয় বালকদের জন্য পৃথক একটি স্কুল তৈরি হয়, যেটি পরবর্তীতে পরিচিত হয় ‘আগরপাড়া মিশনারি স্কুল’ নামে। প্রায় ৫০০ জন ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা ছিল সে-স্কুলে। ১৮৩৯-এ শুরু হয় গির্জা তৈরির কাজ। ১৮৪২ সালে, আগরপাড়া মিশন পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট তৈরি করেন মিসেস উইলসন।

কেমন ছিল সেখানকার অনাথ আবাসিকদের জীবন? তৎকালীন নথিপত্র থেকে জানা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় বাংলাভাষাতেই প্রার্থনা করত শিশুরা। তারপর ছ-ঘণ্টা ধরে চলত স্কুল। কমবয়সি ছাত্রীরা বাংলা-ইংরাজি উভয় ভাষাতেই পাঠ নিত। আর অপেক্ষাকৃত বড়োরা পড়াশোনা করত তাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাতেই। প্রসঙ্গত, ৩ থেকে ১৪ বছর বয়সি মেয়েরা বসবাস করত ওই অনাথালয়ে। চোদ্দ বছর হলে মিশনের তত্ত্বাবধানেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত, কোনো খ্রিস্টান বাঙালির সঙ্গে। স্কুলে পাঠদানের পাশাপাশি, সাধারণ সেলাই ও এমব্রয়ডারির কাজও শেখানো হত তাদের। স্নানের জন্য ব্যবহৃত হত মিশন-সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট। কিশোরীরা নিজেদের রান্নাবান্নার পাশাপাশি, খেয়াল রাখত ছোটোদেরও। তবে যাবতীয় কাজকর্ম চলত মিশনারিদের তত্ত্বাবধানেই, যার শীর্ষে ছিলেন মিসেস উইলসন।

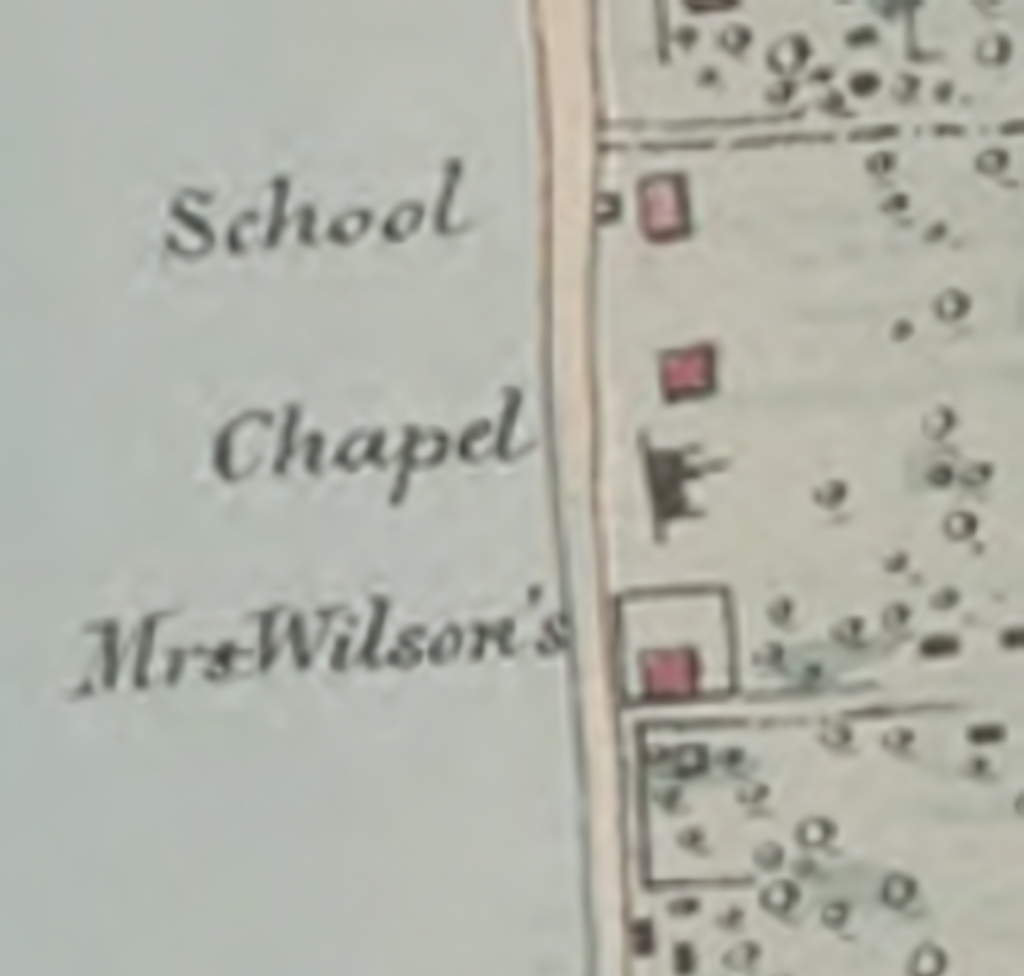

আগেই বলা হয়েছে, আগরপাড়া মিশনের প্রথম ‘বিল্ডিং’ ছিল অনাথালয়টি। তার ঠিক পিছনেই নির্মাণ করা হয় আবাসিকদের জন্য একটি স্কুল। পরবর্তীকালে উত্তরাংশের জমি কিনে অন্যান্য স্থাপত্য গড়ে তোলা হয়। ১৮৮২ সালে মুদ্রিত একটি স্কেচের সঙ্গে ১৮৩৯-এর একটি স্কেচের প্রতিতুলনায় বোঝা যায়, প্রাথমিকভাবে যেটি অনাথালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত, পরে সেটিই ব্যবহৃত হতে থাকে মিশন হাউস হিসেবে। যাইহোক, ১৮৮২-র ছবিটিতে গঙ্গাপাড়ের মিশন হাউসের পিছনে রয়েছে আবাসিকদের স্কুল, উত্তরে অনাথালয়, তার উত্তরে গির্জা ও তারও উত্তরে গির্জার যাজকের আবাসস্থল। এতে স্থানীয় বালকদের জন্য গড়ে-তোলা ‘মিশনারি স্কুল’-এর অস্তিত্ব নেই। তবে ১৮৪১-এ চার্লস জোসেফ অঙ্কিত মানচিত্রে অনাথালয়ের উত্তরে গির্জা ও তারও উত্তরে স্কুল চিহ্নিত দেখা যায়।

১৮৩৯-এ নির্মাণ শুরু হলেও, ১৮৪১-তেও সম্পূর্ণ হয়নি গির্জাটি। তবে ওই বছরই প্রার্থনার জন্য খুলে দেওয়া হয় সেটি। গথিক চূড়া (Turret)-সমন্বিত গির্জাটি ছিল এতদঞ্চলের এক অনন্য স্থাপত্য। নির্মাণ খরচ ১৫০০ পাউন্ড। ৩০ মার্চ, ১৮৪২-এ আগরপাড়া গির্জাটি ‘ক্রাইস্ট চার্চ’ হিসেবে ঘোষিত (consecration) হয়। ইংল্যান্ডের জনৈক ফ্রেডরিক বিভান, গির্জার ঘণ্টা কেনার জন্য ৪০ গিনি অর্থসাহায্য করেন। ৮১X৫৪ বর্গফুট জায়গা জুড়ে নির্মিত গির্জাটি ছিল ৩১ ফুট উঁচু ও তার চূড়ার উচ্চতা ছিল ৭৪ ফুট। তবে ১৮৬৪-র সাইক্লোনে সুউচ্চ চূড়াটি ভেঙে পড়ে, পুনর্নির্মিত হয়নি আর। তবে তারপরও নিয়মিত ব্যবহৃত হত গির্জাটি। ১৮৭৪-এর এক নথি থেকে জানা যায়, তৎকালে গির্জাটি ছিল পর্তুগিজ পাদ্রি রেভারেন্ড এফ জে রোজারিও-র তত্ত্বাবধানে এবং প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সেখানে উপাসনা হত— বাংলাভাষায়। শুধু মিশনারি ও অনাথালয়ের আবাসিকরাই নয়, আশেপাশের অন্যান্য খ্রিস্টান পরিবারেরও যাতায়াত ছিল এই গির্জায়। ১৮৯১ সালে গির্জাটির সদস্য-সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিল ২১৮-তে।

সরাই, শিকার, সেনা: কক্সের বাংলো ও উনিশ শতকের ঘটনাস্রোত : তন্ময় ভট্টাচার্য

ফেরা যাক মূল প্রসঙ্গে। অনাথালয়, স্কুল-সহ আগরপাড়া মিশন যখন রমরমিয়ে চলছে, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, তখনই নেমে আসে এক বিপর্যয়। যাঁর সঙ্গে যাবতীয় কর্মকাণ্ড ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই মিসেস উইলসন ১৮৪২ সালে অনাথালয়-সহ চার্চ মিশনারি সোসাইটির সংসর্গ ত্যাগ করেন সম্পূর্ণভাবে। যুক্ত হন ‘প্লাইমাউথ ব্রেথরেন’ গোষ্ঠীর সঙ্গে। আগরপাড়া ছেড়ে ফিরে যান কলকাতায়। তারপর, ১৮৪৫-এ কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ডে। বলা বাহুল্য, মিশনারি ও শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল আগরপাড়া-পর্বের আগে থেকেই। দ্বিভাষিক সাময়িক পত্রিকা ‘মঙ্গলোপাখ্যান পত্র’ ১৮৪৪-এ জানায়— ‘আমরা অবগত হইলাম যে পূর্ব্বে আগড়পাড়ার পিতৃমাতৃহীনা বালিকারদের আশ্রয়ালয়ের বিবি উইলসন আগামি ফেব্রুআরি মাসে বাষ্পীয় জাহাজদ্বারা ইঙ্গলণ্ডে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন।’

এর পরের অধ্যায় দীর্ঘ। ধারাবাহিক কোনো ভাষ্য-নির্মাণ সম্ভব না হলেও, বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে উইলসন-পরবর্তী দশকগুলিকে চিনে নেওয়া যায়। ১৮৪০-এ রেভারেন্ড এফ ওয়াইব্রো আগরপাড়া স্কুল ও মিশনের দায়িত্ব নেন। ১৮৪২ সালে রেভারেন্ড জে এফ অসবোর্ন সে-দায়িত্বে আসেন এবং মিসেস উইলসন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে, মিসেস অসবোর্ন অনাথালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৮৪২-এর ডিসেম্বরে রেভারেন্ড অসবোর্নও বদলি হয়ে যান। দায়িত্ব নেন রেভারেন্ড রোজারিও (দীর্ঘ কয়েক দশক পেরিয়ে, অবসর নেন ১৮৮০-তে)। এই অনাথালয়েই ছিল রোজারিও-র দুই অকালমৃত সন্তান জেন ও উইলিয়াম রসের স্মৃতিফলক। মিসেস রোজারিও-র মৃত্যুর পর, তাঁর স্মৃতিফলকটি স্থাপিত করা হয় গির্জায়।

১৮৪৮ সালে এখানকার আবাসিকদের কলকাতার একটি অনাথালয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৬২-তে কলকাতা থেকে আবার আগরপাড়ায় নিয়ে আসা হয় তাদের এবং সস্ত্রীক রেভারেন্ড স্যান্ডিস অনাথালয়ের দায়িত্ব পান। ইতিমধ্যে কলকাতা-সহ আগরপাড়াতেও জেনানা মিশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে, যার মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মহিলাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। ১৮৬৫-র ডিসেম্বরে, ভাইসরয় জন লরেন্স সস্ত্রীক আগরপাড়া মিশন পরিদর্শন করেন। ১৮৭১ থেকে টানা আট বছর অনাথালয়ের প্রধান ছিলেন মিস হেনরিয়েটা জে নিল। এছাড়াও, মিশনারি স্কুলের সেক্রেটারি ও জেনারেল ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথোপকথনের সুবিধার্থে মিসেস উইলসন বা মিস নিল— প্রত্যেকেই যত্ন নিয়ে বাংলাভাষা শিখেছিলেন। ১৮৭৯ সালে মিস নিল ফিরে যান ইংল্যান্ডে, স্কুলের দায়িত্ব নেন রেভারেন্ড এফ গ্মেলিন। বছরকয়েক পরে মিস নিল ইংল্যান্ড থেকে ফিরে কলকাতায় ভিন্ন একটি স্কুল স্থাপন করেন; যদিও আগরপাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি তাঁর।

১৮৪০-এর জুন মাসে শুরু হয় আগরপাড়া মিশনারি স্কুলটি। শুরুর কয়েকমাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা পৌঁছেছিল ৩০০-তে। তবে পড়াশোনার অবাধ গতি ব্যাহত হয় একটি ঘটনায়। এক ব্রাহ্মণ ছাত্রকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হলে, সে-ঘটনা স্থানীয় হিন্দুসমাজে আলোড়ন তোলে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় ভিন্ন একটি স্কুল। মিশনারি স্কুলের ছাত্রদের অধিকাংশই স্থানান্তরিত হয় নতুন সেই স্কুলে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, ডিসেম্বর ১৮৪২-এ মিশনারি স্কুলে মাত্র ৪০ জন ছাত্র অবশিষ্ট ছিল। তখনই গুরুচরণ বসু প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন। সেইসঙ্গে খ্রিস্টান শিক্ষকদের বদলে আনা হয় হিন্দু শিক্ষকদের। পড়ানো হত ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি। সেইসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থও। ১৮৭১-৭২ সালে স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫১। প্রায় ৩৫ বছর দায়িত্ব পালন করার পর, ১৮৭৭-৭৮-এ অবসর নেন গুরুচরণ।

গুরুচরণ বসু আগরপাড়া মিশনের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৮২৩-এ জন্ম তাঁর। বাগবাজারের বিখ্যাত বসু পরিবারের সন্তান তিনি। হেয়ার স্কুলের ছাত্র গুরুচরণ কৈশোরে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ থেকে তিনি ঘর ছাড়েন ও বিশপ’স কলেজে আশ্রয় নেন। পরিবারের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ১৮৪২ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ওই বছরই মাত্র ১৯ বছর বয়সে আগরপাড়া মিশন স্কুলের প্রধানশিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পেয়ে আগরপাড়ায় আসেন।

১৮৬১-৬২ সালে একটি নিবন্ধে নিজের ধর্মপ্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে লেখেন গুরুচরণ। জানান, প্রতিদিন সকাল বা সন্ধ্যায় কখনও বটতলায়, কখনও বিভিন্ন মানুষের উঠোনে গিয়ে জনসংযোগ করে থাকেন তিনি। পানিহাটির জমিদারের বাড়িতেও হাজির হন কখনও-সখনও, কেননা জমিদারের বৈঠকখানায় বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মোলাকাত হয়। আবার, গোস্বামী (বৈষ্ণব), তান্ত্রিক ও বৈদান্তিকদের সঙ্গেও ধর্মসংক্রান্ত তর্কে মাততে পিছপা হন না। শেষাবধি খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য তাঁর।

আগরপাড়া মিশনারি স্কুলের বেশ কিছু কৃতী ছাত্রের হদিশ পাওয়া যায় ইতিহাসে পাতায়। প্রথমেই বলা যায় গুরুচরণ বসুর পুত্র প্রাণধন বসুর কথা, যিনি আগরপাড়া স্কুল থেকে এন্ট্রান্স দিয়ে, কলকাতা ক্যাথিড্রাল কলেজ ও কালক্রমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করেন ও পরবর্তীকালে কলকাতায় ডাক্তারি করেন। আরেক ছাত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই স্কুল থেকে পড়ে, কলকাতার ফ্রি চার্চ কলেজে পড়াশোনা করেন। কলেজে পড়াকালীনই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন তিনি। তারপর জলন্ধরের এক স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে চাকরি নেন। পরবর্তীতে লাহোর মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেন ও তারপর পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে স্থানান্তরিত হন। আরেক উজ্জ্বল ছাত্র, দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান যোগানন্দ রায়চৌধুরী। আলোচ্য স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন তিনি। যোগানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম। পরবর্তীতে সারদা দেবীর থেকে দীক্ষা নেন; বস্তুত, সারদা দেবী-দীক্ষিত প্রথম ব্যক্তি তিনিই। বিবেকানন্দ-সহ অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গেই তিনি সন্ন্যাস নেন ও ‘স্বামী যোগানন্দ’ নামে পরিচিত হন। ১৮৯৯ সালে, নিতান্ত অল্পবয়সেই প্রয়াণ ঘটে তাঁর। এছাড়াও জানা যায় জনৈক খেতন নন্দী-র কথা, যিনি এই স্কুলে পড়াশোনা করেন, এখানেই ধর্মান্তরিত হন এবং পরবর্তীতে মথুরায় যাজকের দায়িত্ব পালন করেন। তালিকায় রয়েছেন কপিলাবস্তু-র ‘আবিষ্কারক’ পুরাতত্ত্ববিদ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পানিহাটির ‘রূপকার’ ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

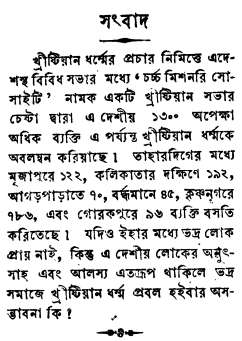

অনাথালয় ও স্কুলের পাশাপাশি, চলছিল স্থানীয়দের ধর্মান্তরকরণও। ১৮৪৫ সালে আগরপাড়ায় ‘নেটিভ’ খ্রিস্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। তিন বছর পর, ১৮৪৮-এ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫-তে, যার মধ্যে আবাসিক ৪৭ জন। অর্থাৎ অবশিষ্ট ৩৮ জন স্থানীয় বাসিন্দা। এই প্রক্রিয়া গতি পায় ষাটের দশকে জেনানা মিশন চালু হওয়ার পর। অন্যদিকে, ১৮৭৭ সালে প্রবীণ রেভারেন্ড ডি-রোজারিও চার্চ মিশনারি সোসাইটিকে চিঠিতে লেখেন, সে-বছর মাত্র একজন ধর্মান্তরিত হয়েছে— ১৭ বছরের এক কিশোরী, যাকে অনাথালয়ে আনা হয়েছিল। স্বেচ্ছাতেই ধর্মান্তরিত হয়েছে মেয়েটি। পরের বছর, ১৮৭৮-এ ধর্মান্তরিত হয় ২১ বছরের এক ব্রাহ্মণ বালক, অভিভাবক ও বন্ধুদের বাধা সত্ত্বেও। আগরপাড়া গির্জায়, কিছু হিন্দু বন্ধু ও স্কুলগুলির শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে তাকে ধর্মান্তরিত করা হয়। রোজারিও জানাচ্ছেন, এর আগে আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ধর্মান্তরিত করা হলেও, এই প্রথম আগরপাড়ার কোনো ব্রাহ্মণ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন।

অনাথালয়ের জুবিলি অর্থাৎ ৫০ বছর পালন হয়েছিল সোৎসাহে। প্রথমে মূল তারিখ অর্থাৎ ১৮৮৬-র ২১ অক্টোবরই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা ঘটনাচক্রে পিছিয়ে যায় ১৮৮৭-র ২ ফেব্রুয়ারিতে। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছিল বিশেষ কর্মসূচিও। সকাল ৮টায় প্রার্থনা, ৯.৩০-এ প্রাতরাশ, ১১টায় এক অনাথ আশ্রমিকের বিবাহ, তারপর দুজন আশ্রমিকের ‘ব্যাপ্টিজম’। তারপর ইংরাজি ও বাংলার বক্তৃতাদান। দুপুর দুটোয় লাঞ্চ, একইসঙ্গে বাংলায় সংকীর্তনও। ৩.৩০-এ অতিথি ও আশ্রমিকদের উপহারদান, ৫টায় চা ও অন্যান্য কার্যকলাপ। এই উদযাপন উপলক্ষ্যে, দু-তিনদিন আগে থেকেই আসতে শুরু করেছিলেন অতিথিরা, যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন প্রাক্তন আশ্রমিক। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ট্রেনে বা জুরিগাড়িতে, কেউ আবার নদীপথে লঞ্চে চেপে। মিশনের সদস্য ও অতিথি মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জনের সমাগম হয়েছিল সেদিন। এমনকি, পঞ্চাশ বছর আগে খোদ মিসেস উইলসনের সঙ্গে অনাথালয়ে এসেছিলেন— হাজির হন এমন এক প্রৌঢ়াও।

এর পরের ইতিহাস ক্ষয় ও বিলুপ্তির। মিসেস উইলসনের আমলে ‘ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল’ নামে একটি স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল, যা ১৮৭৮-এ স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এছাড়াও মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য একাধিক পৃথক-পৃথক স্কুল তৈরি হয়, যেগুলি অবস্থিত ছিল মিশন-কম্পাউন্ডের বাইরে, আগরপাড়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তবে যে-স্কুলটি ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত, সিএমএস-পরিচালিত সেই মিশনারি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অন্যান্য স্কুলের আধিক্যের জন্য কমতে থাকে জনপ্রিয়তাও। অবশেষে, ১৮৯৬ সালে আগরপাড়া-পানিহাটির দুটি স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে একটি নতুন স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো জন্ম নেয় বর্তমান ‘ত্রাণনাথ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়’; পরিত্যক্ত হয় এককালের জনপ্রিয় মিশনারি স্কুলটি।

মিশনারি স্কুলের সমাপ্তি ও অনাথালয়ের জনপ্রিয়তা হ্রাসের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বছর-বছর ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল গ্রামগুলি। অথচ, ১৮৭০-এর দশকে ‘বর্ধমান ফিভার’-এর সময় বর্ধমানের অনাথালয়ের সদস্যদের স্থানান্তরিত করা হয় এই আগরপাড়াতেই। নদিয়া থেকেও ১৮৯৩-এ ১৬ জন অনাথকে স্থানান্তরিত করা হয় আগরপাড়ায়। অর্থাৎ, মিশনারি স্কুলটি যখন ফুরোনোর মুখে, অনাথাশ্রম গুরুত্ব হারায়নি। সে-বছর আবাসিক ছিল ৯৫ জন। তখনও নতুন আবাসিক নেওয়া চলছে, এমনকি ৬ সপ্তাহের শিশুও। রয়েছে কয়েকজন বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েও। অনাথালয়ের একাধিক মেয়ে সরকারি পরীক্ষাতেও অংশ নেয়। প্রায় সমসময়েই তিনটি ছোটো-ছোটো মেয়েকে আবাসিক করা হয়। এর মধ্যে দুজনের ক্ষেত্রে বাবারাই এগিয়ে এসে তাদের মিশনে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে মেয়েরা ‘খ্রিস্টান হিসেবে’ প্রতিপালিত হয়। এ দেখে জনৈক মিস হলের মন্তব্য, ছেলে হলে কখনওই এমন বিচ্ছিন্ন করা হত না। কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে, মায়েরা জীবিত না-থাকলে গুরুত্ব অনেকটাই কমে যায়।

উনিশ শতকের শেষ বছরগুলি থেকেই ধীরে-ধীরে উল্লেখ ও প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে অনাথালয়টি। দুর্ভিক্ষের শিকার মেয়েদের আশ্রয়দানের জন্য ১৯০৩-এ সিএমএস বিল্ডিংটি (অনাথালয়) তুলে দেওয়া হয় ‘চার্চ অফ ইংল্যান্ড জেনানা মিশনারি সোসাইটি’-র হাতে। তারপর?

এই ‘তারপর’-এর উত্তর ধোঁয়াশায় ঢাকা। ঠিক কবে অনাথালয়টি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে কলকাতায় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, কবেই-বা মিশন ও গির্জার কাজকর্ম চিরতরে স্থগিত হয়— সঠিক সন-তারিখ দিয়ে তার উত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে কিছু-কিছু নথি থেকে এ-বিষয়ে আভাস মেলে। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে, কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস হ্যারিংটনের বেঞ্চে আগরপাড়া মিশনের ট্রাস্টিদের পক্ষ থেকে মি. রবিনসন সওয়াল করেন। আবেদন ছিল, ১৭০০০ টাকার বিনিময়ে আগরপাড়া মিশনের জমি বিক্রির অনুমতি দেওয়া হোক; সেই টাকা অপর একটি স্কুল নির্মাণে ব্যয় করা হবে। জাস্টিস হ্যারিংটন জানান, ১৮৪২ সালে ট্রাস্ট গঠনের সময় করা চুক্তি অনুসারে ট্রাস্টিদের কোনো অধিকারই নেই ট্রাস্ট এস্টেট বিক্রি করার। এমনকি এ-বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার নেই কোর্টেরও। ফলে, সে-আবেদন বরখাস্ত করে আদালত।

এরপর, ১৯২০ সালের মে মাসে আবার এক মোকদ্দমার খোঁজ পাওয়া যায়; তবে তা হাইকোর্টে নয়, চব্বিশ পরগনার জেলা আদালতে। বাদীপক্ষে সিএমএস-এর সেক্রেটারি রেভারেন্ড ক্যানন স্যান্ডিস, বিপরীতে আগরপাড়া ট্রাস্টের তরফে কলকাতার রাইট রেভারেন্ড বিশপ ও ভেনেরেবল আর্চডিকন। মোকদ্দমাটি করা হয়েছিল সিএমএস-এর তরফে। দাবি ছিল স্কুল, মিশন হাউস, গির্জা ও অনাথালয়-সহ জমি, যা সামগ্রিকভাবে ‘আগরপাড়া মিশন’ নামে পরিচিত, তা বিক্রি করা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল সে-অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা, যা স্কুল ও মিশনের কাজ চালানোর পক্ষে অনুপযুক্ত। সেইসঙ্গে উপস্থিত বিল্ডিংগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণও অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। সিএমএস-এর বক্তব্য, আগরপাড়া মিশন বিক্রি থেকে প্রাপ্য অর্থ তারা সেই অঞ্চলে বা বাংলার অন্যত্র কোনো প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণে খরচ করতে চায়। নয়তো আদালতই কোনো পরিকল্পনা বাতলে দিক, যাতে আগরপাড়া ট্রাস্ট তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে। জেলা বিচারপতি জে ম্যাকনেয়ার মোকদ্দমা শোনার পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করেন।

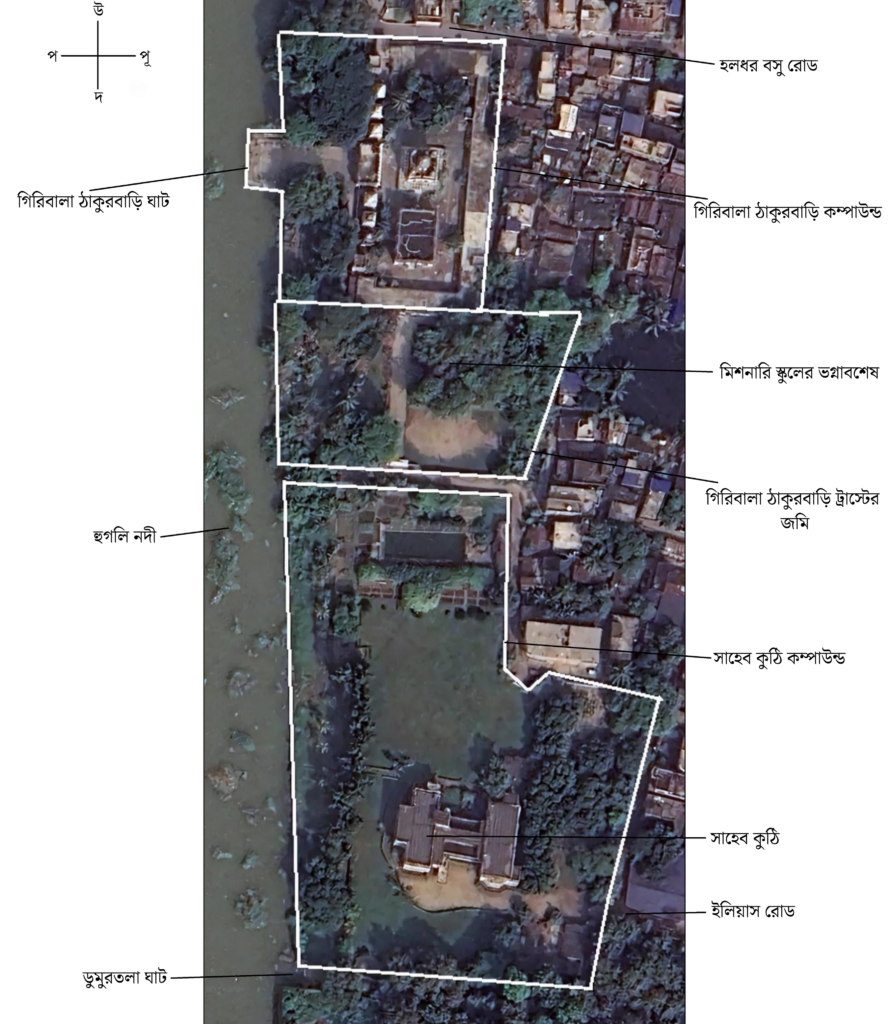

কী হয়েছিল সেই তারিখে, সে-নথি আমাদের হাতে নেই। তবে বেশ-কিছু ঘটনাক্রম জুড়ে-জুড়ে আগরপাড়া মিশনের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। তার আগে ওই মিশনের জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। গঙ্গাপাড়ে গিরিবালা ঠাকুরবাড়ির জমি ও সাহেব কুঠির জমি মিলিয়ে অবস্থিত ছিল আগরপাড়া মিশন। শেষোক্ত মোকদ্দমা থেকে স্পষ্ট, অন্তত ১৯২০ পর্যন্ত স্কুল, মিশন হাউস, গির্জা ও অনাথালয় অবশিষ্ট ছিল। কবে অস্তিত্ব হারায় সেগুলি?

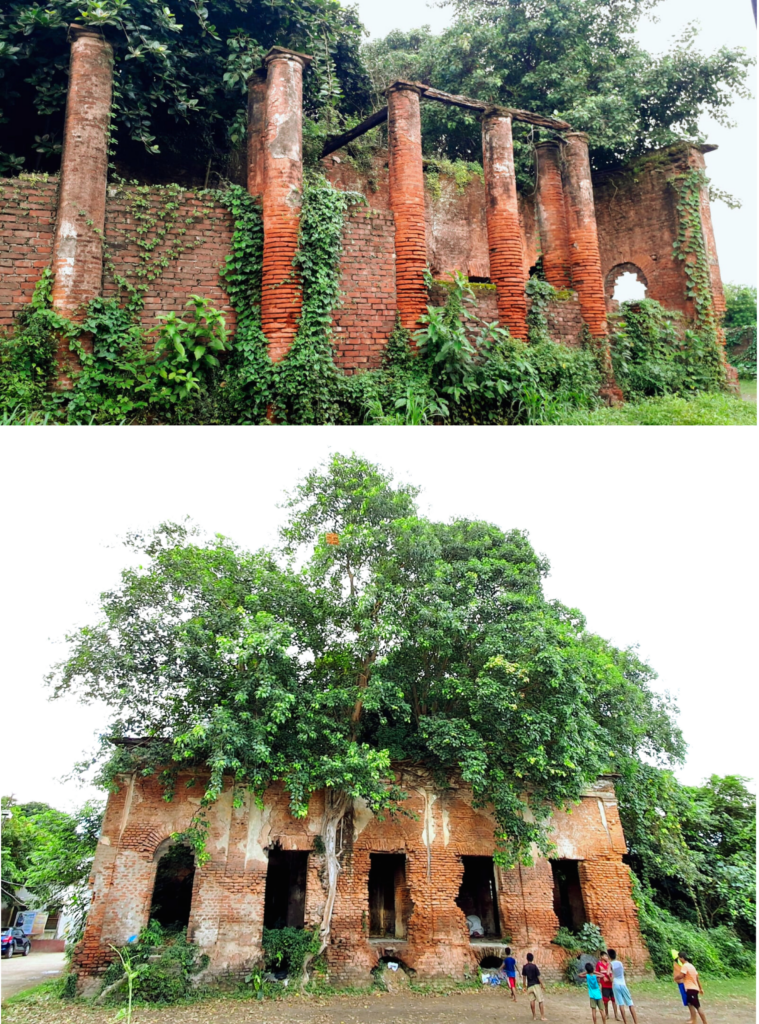

১৯১১ সালে রানি রাসমণির নাতবউ গিরিবালা দাসী কর্তৃক আগরপাড়ার গঙ্গাপাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রাধাগোবিন্দ মন্দির, যা পরবর্তীকালে ‘গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি’ নামেই পরিচিতি লাভ করে। এই ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণদিকে, মূল প্রবেশদ্বারের পাশেই অবস্থিত একটি বিশাল বাড়ির ভগ্নাবশেষ। বারান্দার অংশে ছাদ পর্যন্ত উঁচু সাত-আটটি থাম, তার ওপর ক্ষয়ে-যাওয়া কড়ি-বরগার কাঠ, ভিতরে ছটি ঘর— খানিক পরিষ্কার, খানিক আবর্জনায় ঠাসা; মাথার ওপর ভগ্নপ্রায় ছাদ— পশ্চিমমুখী অর্থাৎ গঙ্গার দিকে মুখ করে টিকে-থাকা এই বাড়ি আদতে প্রাচীন ‘আগরপাড়া মিশনারি স্কুল’, যা চালু হয়েছিল ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০+ বছর পেরিয়েও তার কাঠামো লুপ্ত হয়নি পুরোপুরি। এর পশ্চিমদিকে নদীর ধারে ছিল একটি ঘাটও, যা বর্তমানে লুপ্ত।

বর্তমানে গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি ট্রাস্টের জমিতেই (মূল মন্দির-কম্পাউন্ডের বাইরে) অবস্থিত সে-স্কুল। কিন্তু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল আর স্কুল-সহ জমি বিক্রির মধ্যে অন্তত এক দশকের ফারাক। তবে কি ২০-র দশকে মন্দির-সংলগ্ন আগরপাড়া মিশনের জমির একাংশ কিনে নিয়েছিলেন গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি কর্তৃপক্ষ, যার মধ্যে পড়ে ওই স্কুলবাড়িও? যদি গোড়া থেকেই (অর্থাৎ নির্মাণের সময়ে) ওই জমি মন্দির-কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকত, তবে মূল প্রবেশদ্বারের পাশে অমন একটি পরিত্যক্ত কাঠামো রেখে দেওয়ার বদলে, ভেঙে প্রবেশপথ প্রশস্ত করাই ছিল স্বাভাবিক। এ-থেকেই মনে হয়, যখন আগরপাড়া মিশনের জমি বিক্রি শুরু হয়, এই অংশটি মন্দির কর্তৃপক্ষ কিনে নেয়।

এই প্রেক্ষিতে আরেকটি প্রশ্নও উঁকি দেয় অবচেতনে। খোদ গিরিবালা ঠাকুরবাড়িই আগরপাড়া মিশনের জমির একাংশে তৈরি নয় তো? মিশনের জমির প্রায় গা ঘেঁষেই উঠেছে ঠাকুরবাড়ির পাঁচিল। সেক্ষেত্রে ১৯১১-র আগেই জমির সেই অংশ বিক্রি হতে হয়। মনে পড়তে পারে ১৯০৮-এ কলকাতা হাইকোর্টে জমি বিক্রির আপিলটি। হাইকোর্ট তা নস্যাৎ করে দিলেও, পরবর্তীতে কি খানিকটা অংশ গিরিবালা দাসী কিনে নেন ও সেখানেই মন্দির নির্মাণ করেন? অন্যদিকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র একটি মানচিত্রে দেখা যায়, বর্তমান ঠাকুরবাড়ির জমির উত্তরাংশে ‘হেয়ার স্কুল’ নামে একটি স্কুল অবস্থিত। এই স্কুলটিও মিশনারিদের পরিচালিত ছিল কিনা, তা অজানা। হেয়ার স্কুল ও আগরপাড়া মিশনারি স্কুলের মধ্যিখানের জমি ফাঁকা। এই হেয়ার স্কুলের জমি ও পূর্বোক্ত ফাঁকা জমিটি নিয়েই ১৯১১-তে গড়ে ওঠে গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি। এ-ও হতে পারে, ওই জমির মালিকানা বদল হয়েছিল আগেই; হেয়ার স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই সেটি কিনে নেন গিরিবালা দাসী। তবে ঠাকুরবাড়ি-প্রাঙ্গণের উত্তর সীমা অর্থাৎ হলধর বসু রোড পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে মিশনের মূল জমির বিস্তৃতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, ১৯২০-পরবর্তী সময়ে আগরপাড়া মিশনের জমি দু-ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। একভাগ গিরিবালা ট্রাস্টের অন্তর্গত হয় (যেখানে অবস্থিত স্কুলবাড়ির কাঠামো); অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর অংশই বর্তমানে ‘সাহেব কুঠি’ নামক গঙ্গাতীরবর্তী বিনোদনক্ষেত্রের অধীনে। সাহেব কুঠির জমিতেই (আ. ১০,৫০০ বর্গমিটার) অবস্থিত ছিল গির্জা, মিশন হাউস ও অনাথাশ্রম। মিশন হাউসের সামনে, গঙ্গার ধারে ছিল একটি ঘাটও— ‘মিশন ঘাট’ নামে।

১৯২৭ সালে আগরপাড়ায় বি এন ইলিয়াস অ্যান্ড কম্পানি লিমিটেডের তরফে স্থাপিত হয় আগরপাড়া জুটমিল। বি এন ইলিয়াস ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ইহুদি শিল্পপতি। আগরপাড়ায় বিটি রোডের ধারে জুটমিল স্থাপন করার পর, গঙ্গাতীরের মিশন হাউসের জমি বিক্রি করা হয় জুটমিল কর্তৃপক্ষের কাছে। কথিত আছে, যেহেতু ইলিয়াস ছিলেন ইহুদি, গির্জা ও তৎসংলগ্ন জমি কিনতে তাঁর আপত্তি থাকতে পারে—এই আশঙ্কায় বিক্রির আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় আগরপাড়ার গির্জাটি। সেইসঙ্গে, মূল মিশন হাউসটির আমূল সংস্কার করে বানানো হয় আজকের ‘সাহেব কুঠি’। নির্দিষ্ট সাল জানা না-গেলেও, ১৯২৮-১৯৪০-এর মধ্যেই বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি, বিটি রোড থেকে আগরপাড়া মিশন পর্যন্ত যে রাস্তাটি শতাব্দীকাল-ব্যাপী পরিচিত ছিল ‘মিশন রোড’ নামে, ১৯৪৪ সালে সেটির নাম পরিবর্তন করে ‘ইলিয়াস রোড’ নামকরণ করা হয়। এখনও সেই নামই বহন করছে রাস্তাটি।

অনুমান, আগরপাড়া জুটমিলের ইহুদি ম্যানেজারের বাসভবন হিসেবেই সংলগ্ন অঞ্চলটি পরিচিত হয় ‘রিভারসাইড বাংলো’ ওরফে ‘সাহেব কুঠি’ নামে। কেনার পর সংস্কার করা হলেও, এখনও সাহেব কুঠির একাংশের স্থাপত্যের সঙ্গে মিশন হাউসের স্থাপত্যের (১৮৩৯ সালের ছবি তুলনীয়) মিল পাওয়া যায়। পাঁচিলঘেরা এই জমিতেই অবস্থিত ছিল গির্জা, অথচ আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। বর্তমানে কুঠি-সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে রয়েছে বাগান, মাঠ, সুইমিং পুল ইত্যাদি। বিগত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে এই সাহেব কুঠি হয়ে উঠেছিল কলকাতার ইহুদিদের মিলনক্ষেত্র। পরবর্তীকালে বি এন ইলিয়াস অ্যান্ড কম্পানি লিমিটেডের মালিকানা থেকে বিভিন্ন হাত ঘুরে, ১৯৮৫ সাল থেকে আগরপাড়া জুটমিল তথা সাহেব কুঠি সারদা গ্রুপের (Sharda Group) মালিকানাধীন।

অতএব, আগরপাড়া মিশনের কাঠামো বলতে বর্তমানে শুধু বদলে-যাওয়া মিশন হাউস (সাহেব কুঠি, যা সর্বজনগম্য নয়) ও ভগ্নপ্রায় স্কুলবাড়িটি অবশিষ্ট। স্কুলের পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে রয়েছে কিছু জরাজীর্ণ কোয়ার্টারও, যা সম্ভবত কর্মচারীদের আবাস হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া সেকালের আগরপাড়া মিশনের কোনো অস্তিত্ব মেলা দুষ্কর। ফলে, স্থানীয় জনমানস থেকেও ধীরে-ধীরে মুছে গেছে সেই স্মৃতি।

কিন্তু ইতিহাসকে মোছা অত সহজ নয়। সময়ের খাঁজে নথিভুক্ত কিছু ঘটনা ও কাহিনি নথিভুক্ত থেকেই যায়। যেমন ২৯ জুন ১৮৫৭, ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদকীয়। জানা যায়, মুসলমান সৈন্যরা ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়েছে ভেবে (সিপাহি বিদ্রোহ চলাকালীন) আগরপাড়া মিশন আক্রমণ করে। দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে স্থানীয় হিন্দুরা। আবার, ১৮৬০ সালে প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের বই ‘রামারঞ্জিকা’-র একটি চরিত্র পদ্মাবতীর বয়ানে উঠে এসেছে আগরপাড়ার স্কুলের কথা। পদ্মাবতী বলছেন— ‘…আমার বাপের বাড়ীর দরয়ান শীতল সিংহের দুটী মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মরে গেলে একটা মেয়ে পাঁচালির দল করিয়া বেশ্যা হইয়াছে আর একটা আগড়পাড়ার বিবির স্কুলে পড়িয়া পড়িয়া এক জন ঋষি কিষ্টকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু শুনিতে পাই ঐ ছুঁড়ী ভাল আছে, তার ব্যবহার ভদ্রলোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয়, ভাল উপদেশ পাইয়া ভাল হইয়াছে।’ এর থেকে তৎকালীন সামাজিক ধ্যানধারণার আভাস মেলে। অন্যদিকে, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সুরধুনী কাব্য’ (১৮৭৬)-তে লেখেন— ‘পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা-শোভিত,/ গাইতেছে নর নারী দেভিদ সঙ্গীত।’ বাংলা কাব্যে আগরপাড়া গির্জার এই উল্লেখ এটির গুরুত্ব ও জনমানসে এর প্রভাবেরই বার্তাবাহী।

মিসেস উইলসনের তত্ত্বাবধানে আগরপাড়া মিশন উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে স্ত্রী-শিক্ষায় যে ভূমিকা রেখেছিল, তা পরবর্তী দশকগুলিতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা আরও ছড়িয়ে পড়ে। শুধু স্ত্রী-শিক্ষাই নয়, ছেলেদের পঠনপাঠনেও মিশনারি স্কুলের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তবে মিশনারি-কর্তৃক ধর্মান্তরকরণ-প্রক্রিয়া সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বস্তুত, সমাজসেবা সরিয়ে রাখলে, মিশনারিদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ‘নেটিভ’-দের খ্রিস্টিয় ছায়াতলে আনা। এ-নিয়ে স্থানীয়দের অসন্তোষও কম ছিল না। অবশ্য যাঁরা ধর্মান্তরিত হতেন, প্রত্যেকেরই অনুমতি থাকত, বলপূর্বক কাউকে খ্রিস্টান করার উদাহরণ মেলেনি। তবু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তথা অপরকে ‘উদ্ধার করা’-র চিন্তা ছিল বলীয়ান। আর দেশীয়দের মধ্যে, ‘সভ্য’ হয়ে ওঠার ভাবনা।

মূলত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেই উনিশ শতকের শেষ পর্বে আগরপাড়া মিশনের জনপ্রিয়তা কমে আসে, আর বিলুপ্ত হয়ে যায় বিংশ শতকের প্রথম দু-দশকের মধ্যেই। এছাড়া আগরপাড়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ কয়েক দশকের কর্মকাণ্ডের ফলে ওই এলাকা শিক্ষা ও সমাজসেবার দিক দিয়ে ‘পরিপূর্ণ’ হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ নতুন কিছু করার সুযোগ ছিল কম। ফলে মিশনারিদের উৎসাহও কমে আসতে থাকে ধীরে ধীরে। প্রাসঙ্গিকতা হারায় অল্প সময়ের ভিতরেই। তবু, বিলুপ্তির প্রায়-শতবর্ষ পেরিয়েও অনালোচনা নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক, কেননা কলকাতা-উত্তর শহরতলির এক উজ্জ্বল কালখণ্ড ও ঘটনাক্রমের সাক্ষী এই মিশন। এ-প্রবন্ধ সেই অসম্পূর্ণতাকেই খানিক ভরাট করার প্রয়াস। বাকিটুকু পাঠক জানেন…

ঋণ:

A. D, Until the shadows flee away, Church of England Zenana Missionary Society : Marshall Brothers Ltd., 1912

A. Z. M. Iftikhar-ul-Awwal, The Industrial Development of Bengal, 1900-1939. India: Vikas Publishing House, 1982

Bengal: past and present (July to Dec.) vol.11, 1915

Brenton Hamline Badley, Indian Missionary Directory and Memorial Volume. India: Methodist Episcopal Church Press, 1881

Calcutta Directory for 1874. N.p.: Outlook Verlag, 2023

Church Missionary Intelligencer and Record. United Kingdom: Church Missionary Society, 1878

Clippings and mimeographed material: India. 1879-1945. Folder 7. – Non-Christian teachers in India (1909-1913)

Eugene Stock, The history of the Church Missionary Society : its environment, its men and its work, Vol I, Church Missionary Society, London, 1899

General Report On Public Instruction In Bengal 1871-72, Calcutta General Press Company Limited, Calcutta, 1873

Handbook of Bengal Mission, London, 1848

J.C.H. Peterson, Bengal District Gazetteers: Burdwan, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1910

Jogesh Chandra Bagal, Women’s Education in Eastern India, The World Press Private Ltd., 1956

John Laird Mair Lawrence, . The Governor General in Ooterparah India: n.p., 1866

Josiah Bateman, The Life of Daniel Wilson, D. D. Bishop of Calcutta and Metropolitan of India. United States: Gould and Lincoln, 1860

Priscilla Chapman, Hindoo Female Education, R.B. Seeley and W. Burnside, London, 1839

Proceedings of the Church Missionary Society for Africa and the East…. United Kingdom: Church Missionary House, 1893

Rev. Edwin Munsell Bliss Edited, The Encyclopaedia of missions : descriptive, historical, biographical, statistical, Funk & Wagnalls, New York, 1891

Shalva Weil Edited, The Baghdadi Jews in India: Maintaining Communities, Negotiating Identities and Creating Super-Diversity. United Kingdom: Taylor & Francis, 2019

S. Modak, Directory of Protestant Indian Christians. India: Printed at the Bombay Education Society’s Steam Press, 1900

The Bengal Directory, Thacker, Spink And Co., Calcutta, 1876

The Bengal Oituary…, Holmes & Co., W. Thacker & Co., Calcutta, 1851

The Calcutta Gazette, Bengal Secretariat Office, Calcutta, 12 May 1920

The Church Missionary Atlas: Maps of the Various Missions of the Church Missionary Society, with Illustrative Letter-press. United Kingdom: Church Missionary House, 1862

The Church Missionary Intelligencer, Seeley Jackson And Halliday, London, 1862

The Church Missionary Intelligencer, Seeley Jackson And Halliday, London, 1880

The Church Missionary Intelligencer, Seeley Jackson And Halliday, London, 1881

The Church Missionary Gleaner, Seeley Jackson And Halliday, London, 1882

The Church Missionary Gleaner, Seeley Jackson And Halliday, London, 1887

The Indian Female Evangelist. United Kingdom: James Nisbet, 1878.

The Story of the Year 1893-94, 1894

The Story of the Year 1894-95, 1895

William Wilson Hunter, A Statistical Account of Bengal, Trübner & Co. London, 1875

চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, আগড়পাড়ার ইতিবৃত্ত, চন্দনা চট্টোপাধ্যায়, ১৪০৯

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত, বংশ পরিচয়, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৩৯

টেকচাঁদ ঠাকুর, রামারঞ্জিকা, কলিকাতা, ১২৬৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ পৌষ ১৭৬৭ শক

নির্মলকুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে, দে’জ পাবলিশিং, ১৩৮৬

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, দীনবন্ধু মিত্র, সুরধুনী কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র, অক্টোবর ১৮৪৪

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।