অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের কিছু নির্বাচিত অংশ – পর্ব ৪

আমি আদার ব্যাপারী। জাহাজের খোঁজ রাখার দরকার পড়েনি কোনোদিনই। ইচ্ছেও হয়নি।

সিডনি এবং ব্রিসবেনে বারকয়েক ফেরিতে চেপেছি। বাগবাজার ঘাট থেকে সালকিয়াতে বড়পিসিমার বাড়ি গেছি স্টিমারে কয়েকবার। আমার জলপথে যাত্রার দৌড় ঐ পর্যন্তই।

অস্ট্রেলিয়ার (Australia) মূল ভূখণ্ডকে ঘিরে আছে সমুদ্র। আমি থাকি ক্যানবেরাতে। সেটি উপকূলবর্তী শহর না হলেও ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই সমুদ্রতীরে পৌঁছনো যায়। এদেশি মানুষের সমুদ্রের সঙ্গে জন্ম থেকেই সখ্যতা। গরমকালে ছুটির দিনের অনেকটা সময় কাটায় সৈকতে। আমাকে অবশ্য সমুদ্র সেভাবে টানে না। পাহাড়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ আমি। চন্দনাও তাই।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতার সামনে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়— কেমন যেন ভয়ই করে। লিবিয়াতে জীবনের দু বছর কাটিয়েছি— আমাদের ফ্ল্যাট ছিল একদম ভূমধ্যসাগরের সামনে। অদ্ভুত দেশটার সঙ্গে সেভাবে মানিয়ে নিতে পারিনি, সমুদ্রটাকে জেলখানার প্রাচীরের মতো মনে হত।

দিনকয়েক আগে অগ্রজ বন্ধু তথা কলেজের সিনিয়র পার্থ ভট্টাচার্যদা একটি cruise এ গিয়েছিলেন। বিশাল আকারের বিলাসবহুল জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগরে ন’দিন কাটিয়ে এলেন ভট্টাচার্য দম্পতি। Mediterranean Cruise-গুলি শুনেছি ভীষণ জনপ্রিয়, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কয়েক হাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাস। সেই হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরে বিন্দুর মতো কয়েকটি দ্বীপ— পার্থদা সোমাদের জাহাজ অল্প সময়ের জন্য নোঙর ফেলেছিল এমনই দুটি দ্বীপে— New Caledonia এবং Vanuatu।

আদার ব্যাপারীরা জাহাজে চাপে না বটে, তবে গল্প শুনতে ভালোই বাসে। অবাক হলাম এগারো তলা জাহাজের ছবি দেখে। তিন হাজার যাত্রী, দেড় হাজার crew, কেবিনগুলো যে কোনও দামি হোটেলের ঘরের মতো। খাওয়া দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। নানা ঘরানার খাবার— ধোসা পরোটা অবধি পাওয়া যায়। জাহাজের ভিতরেই নানা পরিষেবা— জিম, ম্যাসাজ পার্লার, সুইমিং পুল। এছাড়া আছে প্রেক্ষাগৃহ, ক্যাসিনো–সহ বিভিন্ন রকম বিনোদনের আয়োজন। আছে চিকিৎসক, নার্স সহ ছোটখাটো হাসপাতাল, যাত্রাকালে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বেঘোরে মারা যাবার ভয় নেই। আর বলাই বাহুল্য, ইন্টারনেট পরিষেবাও আছে।

প্রযুক্তির দৌলতে মাঝসমুদ্রে থেকেও সারা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আক্ষরিক অর্থে আঙুলের ডগায়। শ্রীমতি ভট্টাচার্য প্রিয় সখী চন্দনার সঙ্গে জমিয়ে ফোনে আড্ডা দিয়েছে, থেকে থেকে ছবি পাঠিয়ে গেছে।

কথায় আছে ঘ্রাণে অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। গল্প শুনে আর ছবি দেখে আমাদেরও ঘরে বসে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটল।

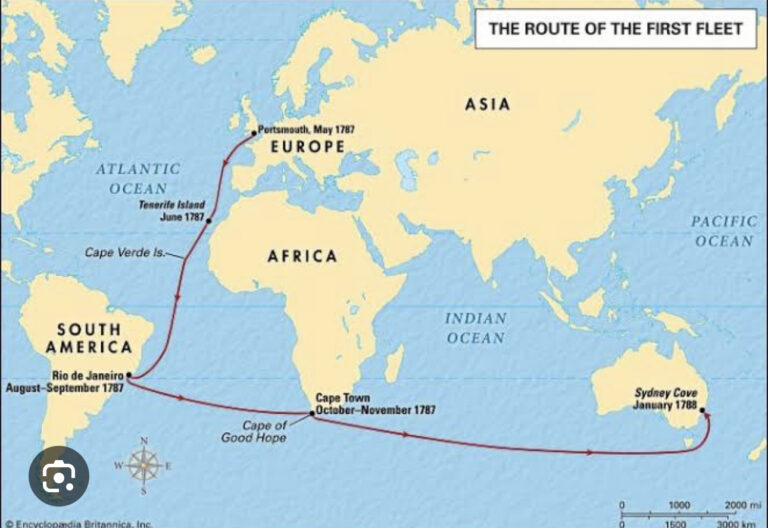

এই লেখা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস সংক্রান্ত। উপরোক্ত সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ করলাম ১৭৮৭ সালের ১৩ মে ইংলন্ডের পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে শুরু করে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার বটানি বে অবধি ২৫২ দিনের বিপদসঙ্কুল যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। গন্তব্যের দূরত্ব ছিল ২৫,০০০ কিলোমিটার।

সেই সময়ে আজকের ডিজেল চালিত দৈত্যাকার জাহাজ তো দূরস্ত, বাস্পচালিত জাহাজও চালু হয়নি। একশ থেকে দেড়শো যাত্রীর পালতোলা জাহাজগুলি হাওয়ার দিক এবং গতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এত বাধা সত্ত্বেও প্রথম নৌবহর দৈনিক হিসাবে গড়ে ১০০ কিলোমিটার পথ চলেছে। শুনলাম আধুনিক জাহাজ ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার গতিতে চলে— সেই হিসাবে দিনে ৭০০ কিলোমিটার মতো যেতে পারে।

একটা ব্যাপার অবশ্য খুবই দুঃখজনক। জাহাজগুলিতে চিকিৎসক নার্স প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও যাত্রাকালে ২১২ জন নৌসেনার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। ৭৭৫ জন কয়েদিদের মধ্যে ২৪ জনের। মৃত্যুহারের এই দৃষ্টিকটূ রকম পার্থক্যের কারণ বেশ কয়েকটি। অন্যতম কারণ হল নির্বাচিত নৌসেনাদের অধিকাংশই ছিলেন স্বাস্থ্যবান তরুণ। উল্টোদিকে নানা বয়সের কয়েদিদের অনেকেই যাত্রা শুরুর আগেই দীর্ঘ কারাবাসের ফলে অপুষ্টজনিত কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন। যাত্রার ধকল নিতে পারেনি অশক্ত শরীর। আর একটি সম্ভাব্য কারণ নৌসেনারা যাত্রাকালে তুলনামূলকভাবে হাত পা ছড়িয়ে থাকতেন নিজেদের কেবিনে। আর কয়েদিদের স্থান হয়েছিল গাদাগাদি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

কোভিডের পরিসংখ্যান বলে একবিংশ শতাব্দীতেও আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশি। উদাহরণ, কোভিডের শুরুর দিকে আমেরিকার মতো ধনী দেশে শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কালো মানুষদের মৃত্যুহার আড়াই গুণ বেশি ছিল।

অবশেষে ১৭৮৮ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে নৌবহরের জাহাজগুলি একে একে ক্যাপ্টেন কুকের পছন্দের স্থান বটানি বে’র কাছাকাছি নোঙর ফেলল। দীর্ঘ যাত্রার পর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে নাবিকরা স্বভাবতই রীতিমতো উৎফুল্ল। বছরের ঐ সময়ে খুব গরম না পড়লে সিডনির আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে। ওয়াটকিন টেঞ্চ এবং অন্যান্যদের দিনলিপি থেকে জানা যায় ঐ সময়ে দিনগুলি অতি চমৎকার ছিল।

দ্বীপান্তরিত মানুষগুলির অনুভূতি কেমন ছিল মাটি ছোঁওয়ার আগে? কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করা তথ্য সেরকম নেই, কেবল অনুমানই করা যেতে পারে। কেউ কেউ নিজেদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে হয়তো সমোঝোতায় এসেছিলেন মানসিকভাবে, ভাবখানা দেখা যাক কী হয়! অনেকে আবার প্রিয়জনদের থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে অজানা এক পাণ্ডববর্জিত দেশে বন্দিজীবন শুরু করার ব্যাপারটাতে শঙ্কিত ছিলেন। দ্বীপান্তরের মেয়াদ অনেকেরই ছিল সাত বছর, হয়তো আশা করছিলেন মেয়াদ ফুরোলে আবার দেশে ফিরে যাবেন। কেউই ভাবেননি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের এক জনবিরল স্থানে অন্য এক ধরণের ইউরোপিয় সংস্কৃতি স্থাপনের পুরোভাগে থাকবেন তাঁরা।

মাইকেল পেজ নামে এক নিবন্ধকারের মতে এঁদের প্রায় সবাই— কয়েদি নৌসেনা নাবিক বেসামরিক অফিসার নির্বিশেষে— ছিলেন তৎকালীন নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত ইংরেজ সমাজে misfit বা বেমানান। এক ধরণের বিদ্রোহী। গরিব মানুষেরা বাঁচার তাগিদে সামাজিক অসাম্য ও অবিচারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করতেন চুরি ডাকাতি জালিয়াতি রাহাজানি করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা, যাঁরা গুণের জন্য পুরস্কৃত বা সমাদৃত হলেও অভিজাত গোষ্ঠীতে কল্কে পাননি, তাঁরা স্থিতাবস্থাকে পাশে রেখে কপাল ঠুকে অন্য কোনওখানে ভাগ্যান্বেষণ করেছেন। পাড়ি দিয়েছেন ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে। এঁদের অনেকেই তাঁদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। কয়েকজন ইতিহাসবিদের লেখায় পড়েছি, ১৭১৯ সালে প্রকাশিত ড্যানিয়েল ডিফো রচিত রবিনসন ক্রুসোর কাহিনি অনেক দুঃসাহসী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ঘরের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে।

***

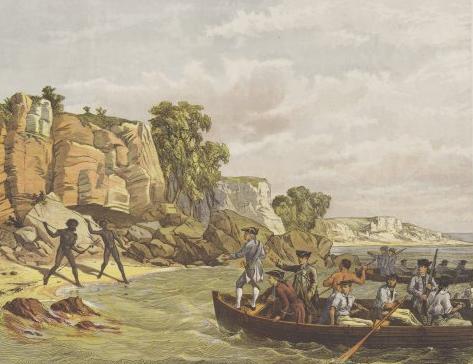

শুরুতেই কিন্তু বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল ইংরেজদের। ১৭৭০ সালের ক্যাপ্টেন কুকের অভিযান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশটা ছিল ভীষণ রকম জনবিরল। তীর থেকে কিছু দূরে নোঙর ফেলা জাহাজ থেকে দেখা গেল কমপক্ষে ৪০ জন আদিবাসী নৌবহরটিকে লক্ষ্য করছে এবং হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। এই দেখে ক্যাপ্টেন ফিলিপ পাঁচ ছ’জন অফিসারকে নিয়ে একটা ডিঙি নৌকায় তীরের দিকে এগোন। কাছাকাছি এসে অঙ্গভঙ্গি করে আদিবাসীদের বোঝাতে সক্ষম হন যে তিনি পানীয় জল খুঁজছেন। আদিবাসীরা সহযোগিতা করেছিল— নিয়ে গিয়েছিল একটি জলাশয়ের কাছে। এটি ছিল চতুর ফিলিপের আদিবাসীদের বিশ্বাস অর্জনের এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

এর পরে একটি সাত বছরের শিশু সমেত (প্রথম নৌবহর যাত্রা শুরু করেছিল ৫০টি শিশুকে নিয়ে, যাত্রাকালে আরো কুড়িটি শিশুর জন্ম হয়) একটি ছোট দল আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে। শ্বেতাঙ্গ শিশুটিকে ইচ্ছে করেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক বৃদ্ধ বাচ্চাটির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। ইংরেজরা পুঁতি, বোতাম, খেলনা ইত্যাদি দ্রব্য উপহার দেয়, আদিবাসীরা সাগ্রহে সেগুলি গ্রহণ করে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফিলিপ সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্যাপ্টেন কুক যাই বলে থাকুন, বটানি বে ঘাঁটি স্থাপনের জন্য খুব একটা ভালো জায়গা নয়। তিনি নৌকা বেয়ে পৌঁছলেন মাইল পাঁচেক উত্তরে কুকের তৈরি মানচিত্রে পোর্ট জ্যাকসন নামে একটি অঞ্চলে। জায়গাটি তাঁর বটানি বে’র চেয়ে বেশি পছন্দ হল। স্থির হল সেখান থেকেই শুরু হবে নতুন দেশের ব্রিটিশ উপনিবেশ।

পোর্ট জ্যাকসনের কাছাকাছি এসে দেখা গেল দুটি বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অনেকেই ধারণা করলেন কোনও ইউরোপিয় দেশ ইংলন্ডের আগেই উপনিবেশ স্থাপন করে ফেলেছে। অনুমানটা ঠিক ছিল না। জাহাজদুটি ফ্রান্সের হলেও সেগুলি ছিল একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। ইংরেজদের সঙ্গে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কথাবার্তা এবং তথ্যের আদানপ্রদান সৌহার্দ্যপূর্ণই ছিল।

২৬শে জানুয়ারি ১৭৮৮, নৌবহরের সবাই পোর্ট জ্যাকসনে নামলেন। ক্যাপ্টেন ফিলিপ ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করলেন নতুন উপনিবেশে। শুরু হল জাহাজ থেকে প্রয়োজনীয় মালপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নামানো। বেশ কিছু গোরু ভেড়া শুয়োর মুর্গিও ছিল জাহাজে। অস্ট্রেলিয়াতে এইধরণের জীবের এই প্রথম আমদানি।

পোর্ট জ্যাকসন এলাকায় অবস্থিত বর্তমান সিডনির বেশ কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান— সিডনি হারবার ব্রিজ, অপেরা হাইস, Taronga Zoo, ডার্লিং হারবার। আর বটানি বে–তে ক্যাপ্টেন কুকের অবতরণের জায়গাটির খুব কাছেই সিডনির কিংসফোর্ড স্মিথ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

বটানি বে–তে ক্যাপ্টেন কুকের নামে একটি মনুমেন্ট আছে। সিডনিতে প্রায় দুবছর ছিলাম অভিবাসী হয়ে আসার পরে পরেই— গত শতাব্দের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। জায়গাটিতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি কোনওদিন। ২০২০ সালের ২৯ এপ্রিল ক্যাপ্টেন কুকের অবতরণের ২৫০তম বছরের উদযাপনের জন্য কিছু অনুষ্ঠান পরিকল্পিত ছিল। করোনার দাপটে সেটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।