‘Whenever you have to do something with a punch, tell it with a Cartoon.’

মানবসমাজে ন’ধরনের রস প্রবাহিত হয়। আনুষঙ্গিক রসগুলি এর মধ্যে পড়লেও আসল কথাটা হল ‘রসবোধ।’ মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর প্রধান পার্থক্যটাই হল, মানুষের রসবোধ আছে, অন্যদের নেই। থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ নেই। আর তাই মানুষের এই রসবোধ থেকেই জন্ম নেয় একরকম শিল্প- ব্যঙ্গশিল্প। শিল্প অর্থে শুধু আঁকা নয়, লেখাও। কারণ, ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্র সবসময়েই একে অন্যের পরিপূরক। যেহেতু লেখার প্রচলন পৃথিবীতে এসেছে রেখার প্রচলনের অনেক পরে, তাই বলা যায়, পৃথিবীতে ব্যঙ্গচিত্র নামক শিল্পটির জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে। কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র বলতে বোঝায় উন্নত শৈলীর রেখাচিত্র দিয়ে একটি সমসাময়িক ঘটনার রসঘন প্রকাশ।

ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন কথাটি এসেছে ইতালির কার্তোন (Kartone) থেকে। আগেকার দিনের শিল্পীরা বড় মাপের কোনও পেন্টিংয়ে হাত দেওয়ার আগে খুব বড় মাপের কাগজে সেই ছবিটার একটা খসড়া আঁকতেন। কাঠ-কয়লা, পেন্সিল ও চক দিয়ে সেই খসড়া হত। যে বড় কাগজে এই খসড়া ড্রইং করা হত, তার নাম কার্তোন। এর থেকেই কার্টুন কথাটির উদ্ভব। খ্রিস্টপূর্ব একহাজার বছর আগে প্যাপিরাসে আঁকা ক্যারিকেচার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। সেটিকেই প্রথম কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে ধরা হয়। ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে সিংহ এবং হরিণ (বাজি রেখেই বোধহয়) দাবা জাতীয় কোনও খেলায় ব্যস্ত।

ভারতবাসীরাও বহু যুগ ধরে এই নবরসের আস্বাদনে অভ্যস্ত ছিল। তারই প্রকাশ দেখা যায় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে। প্রাচীন ভাস্কর্যেও এই ব্যঙ্গের উল্লেখ আছে। যদিও কালের গতিতে আজ অনেক কিছুই বিলুপ্ত। তবু যা পাওয়া যায়, তাতেই আজও দর্শকহৃদয় অনুরণিত হয়। যেমন অজন্তা গুহাচিত্রের লোভাতুর ভিক্ষুক, অগ্রদানী ব্রাহ্মণটির চিত্রায়ণ। রসিকজনেরা শুধুমাত্র এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে আবদ্ধ রাখেননি, দেবদেবীর মূর্তিতেও ত্রিভঙ্গ রূপ নিয়ে এসে মজা করেছেন। যেমন গণেশের রূপটি।

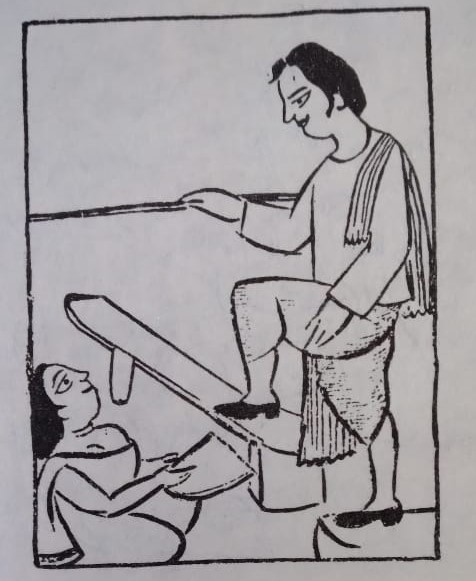

আধুনিক যে অর্থে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র কথাটি ব্যবহার করা হয়, তার চল অবশ্য খুব বেশিদিনের নয়। ১৮৪৩ সালে লন্ডনের পাঞ্চ (Punch) পত্রিকায় ১০৪ নম্বর সংখ্যায় জন লিগের আঁকা একটি হাস্যরসাত্মক ছবিকে সর্বপ্রথম ‘কার্টুন’ আখ্যা দেওয়া হয়। এর আগে অবশ্য কার্টুন ছিল ক্যারিকেচার পর্যায়ে। কলকাতা তখন উন্মোচিত কালিঘাটের পটচিত্রে। মনে রাখতে হবে, যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন হয়নি। ব্যঙ্গচিত্রীকেই তাই নির্ভর করতে হত সেকালের প্রিন্ট মেকারদের ওপর। ১৮৪০ সালেও কাঠ খোদাই ক্যারিকেচার ‘পাঞ্চ’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তখন ক্যামেরা বলতে ছিল বড় আকৃতির প্লেট ক্যামেরা যা সহজে বহনযোগ্য নয়। তাতে কেবল পোর্ট্রেটই তোলা যেত। এখনকার মতো দ্রুত ছবি তোলা ছিল অসম্ভব। তাই সমসাময়িক ঘটনার সুলুক সন্ধানে ব্যঙ্গচিত্রীদের ও ব্যঙ্গচিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য।

১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার ব্যঙ্গচিত্রের আদিপুরুষ ও পথপ্রদর্শক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার যে রেনেসাঁস জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদানে পুষ্ট ছিল, তাকে গগনেন্দ্রনাথ তুলির টানে এগিয়ে নিয়ে যান এক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। গগনেন্দ্রনাথের তিনটি ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত অ্যালবাম একদা প্রকাশিত হয়েছিল অদ্ভুত লোক, বিরূপ বজ্র ও নবহুল্লোড়। তবে একেবারে নিখাদ ব্যঙ্গচিত্র না হলেও ক্যারিকেচার জাতীয় ছবি আঁকার ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মাধ্যমটিকে ভরিয়ে তুলেছিলেন তাঁর তুলির ভাষায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা বেশ কিছু ছবি ক্যারিকেচারধর্মী। বিশেষ করে ‘মুসোলিনি’ ছবিটি।

গগনেন্দ্রনাথের পর যাঁর আঁকা এবং লেখা বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্রকে ঋদ্ধ করেছে তিনি হলেন সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি বাঙালি মননের অনেকটাই অধিকার করে আছে। এরপর আসে যথাক্রমে চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, চারু রায়, দীনেশরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ প্রমুখের নাম। চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্রের যুগলবন্দি সৃষ্টি করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কলির সঙ্গে তাঁর আঁকা রঙিন ব্যঙ্গচিত্র সে-যুগে বাঙালি মোসাহেব ও কেরানিদের দুঃসহ জীবনধারাকে পরিস্ফুট করেছিল।

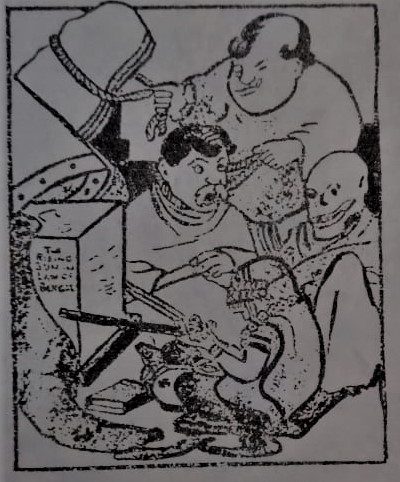

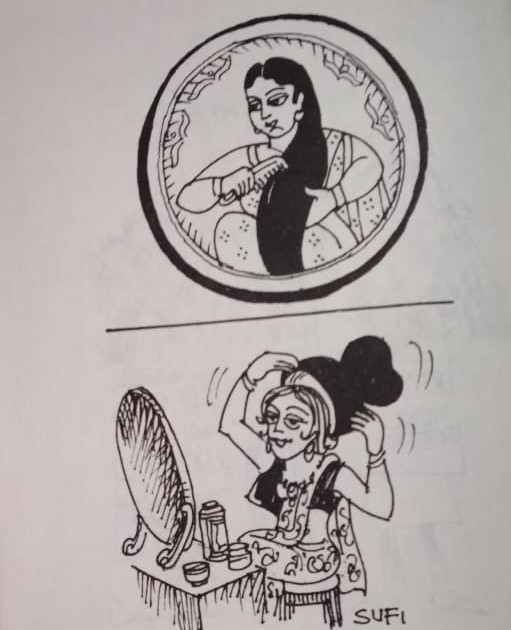

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গেও একাত্ম ছিল চঞ্চলকুমারের ব্যঙ্গচিত্র। পেশায় নিখাদ বৈদ্য হলেও তুলি-কালি নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এঁরই অনুজ বিখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। মানুষের সামাজিক আর নৈতিক ভুলচুক সম্পর্কে সচেতনতা আনতে বনবিহারীর ব্যঙ্গচিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রে বিনয়কুমার বসু ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী। বিনয় নামে একাধিক ব্যঙ্গচিত্রের সিরিজ তিনি তৎকালীন বসুমতী, ভারতবর্ষ, সচিত্র শিশির প্রভৃতি পত্রিকায় এঁকেছিলেন।

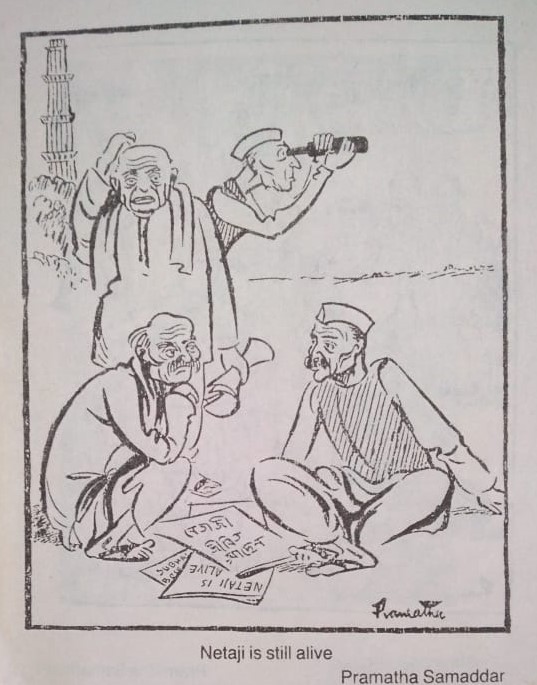

যতীন্দ্রকুমার সেন ‘নারদ’ ছদ্মনামের আড়ালে নিয়মিত রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) গল্পের সঙ্গে ছবি আঁকার সঙ্গত করে গিয়েছেন। যদিও আলাদাভাবে তিনি ব্যঙ্গচিত্র খুব কম এঁকেছেন, তবু তাঁর ব্যঙ্গরসাত্মক ছবিগুলি ছিল অসাধারণ। সতীশ সিংহ–জ্যোতিষ সিংহ দুই ভাইয়ের অয়েল পেন্টিং বেশি পছন্দের হলেও জ্যোতিষ সিংহ নিয়মিত বসুমতী, সচিত্র শিশির-এ ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। নিখাদ শিল্পী ও ভাস্কর হওয়া সত্ত্বেও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী বাবু কালচারের বিরুদ্ধে প্রচুর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। এর পরবর্তীতে বাংলা ব্যঙ্গচিত্র জগতে এক নতুন প্লাবন আসে। পুরোধা হয়ে এগিয়ে আসেন প্রমথ সমাদ্দার, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (যিনি পিসিএল ও কাফী খাঁ নামে সর্বাধিক পরিচিত) ও শৈল চক্রবর্তী। বাংলার ব্যঙ্গচিত্রকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করায় এঁদের দান অসামান্য।

গগনেন্দ্রনাথ যদি বাংলা ব্যঙ্গচিত্রের জনক হন, তাহলে পিসিএল নিঃসন্দেহেই আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক। প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ি, পিসিএল এবং কাফী খাঁ এই দুই নামে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক, বেহালাবাদক এই শিল্পীর হাতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের এক নতুন রূপ উন্মোচিত হয়। তাঁর আমেরিকা সফরকালে সেখানেও তাঁর ব্যঙ্গচিত্র নিয়মিত ছাপা হত। ১৯৩৪ সালে তিনি যোগ দেন অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টাফ কার্টুনিস্ট হিসাবে। এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যঙ্গচিত্রী যিনি আমৃত্যু এই শিল্পমাধ্যমটিকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণে তাঁর তুলনীয় ব্যঙ্গচিত্রী ছিল তখন নগণ্য। বাচ্চাদের জন্য তিনিই প্রথম কমিক স্ট্রিপ আঁকতে শুরু করেন। অমৃতবাজারে আঁকতেন ‘খুড়ো’ আর যুগান্তরে ‘শিয়াল পণ্ডিত’।

এছাড়া পিসিএল বিদেশি ফ্লিপবুক স্টাইলে একটি অ্যালবামের প্রবর্তন করেন এ দেশে— ‘কাফিস্কোপ’। বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর চাপে দ্রুত বইয়ের পাতা উল্টে গেলে একটা সম্পূর্ণ কমিক স্ট্রিপ ফুটে উঠত। এছাড়া তাঁর আর এক অক্ষয় কীর্তি এখনও রয়ে গিয়েছে বিড়লা তারামণ্ডলে। দক্ষ আর্কিটেক্টের মতো তিনি তৎকালীন কলকাতার স্কাইলাইনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন তারামণ্ডলের ভিতরের দেওয়ালে। গান্ধীজি ও নেতাজিকে নিয়ে তিনি প্রথম দু’টো বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচবুক প্রকাশ করেন ‘সত্যের সন্ধানে’ নাম দিয়ে। পিসিএল-এর ব্যঙ্গচিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ, তা কখনওই ক্যাপশনের ভারে নুয়ে পড়েনি। ক্যাপশনলেস ব্যঙ্গচিত্র আঁকাতেই ছিল তাঁর মুন্সিয়ানা, যেটা একজন দক্ষ ব্যঙ্গচিত্রীর থাকা উচিত।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অবক্ষয়কে তুলির নিপুণ টানে নিয়মিত পুষ্ট করতেন প্রমথ সমাদ্দার। শুধু বড়দের জন্য নয়, শিশুদের জন্যও নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্রের চর্চা করে গিয়েছেন শৈল চক্রবর্তী। যদিও কাফী খাঁ এখানে প্রথম স্ট্রিপ কার্টুন আঁকতে শুরু করেন। স্ট্রিপ কার্টুন কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করে শৈলবাবুর হাতেই। তাঁর সৃষ্ট ‘ডাকু’ সিরিজের কার্টুন অনবদ্য। যুদ্ধ দফতরের বিজ্ঞাপনেও তাঁর আঁকা কার্টুন ব্যবহৃত হয়েছে। কলকাতার কর্পোরেশনের লোগো ওঁরই তৈরি করা।

তবে শৈলবাবুর প্রিয় বিষয় ছিল পেন্টিং। নেচার স্টাডি বা চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ওয়াশ দিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেউ নেই। কলকাতার দূরদর্শনে তিনিই প্রথম পাপেট এবং মাপেট বানান বাচ্চাদের জন্য। অ্যানিমেশন নিয়েও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর যাবতীয় গল্পের ছবি এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র টেনিদার চরিত্র চিত্রায়ণ ইনিই করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা গল্পের ভিতরে ইলাসস্ট্রেশন শৈলবাবুই শুরু করেন শারদীয়া আনন্দবাজারে ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ‘ল্যাবরেটারী’র মাধ্যমে।

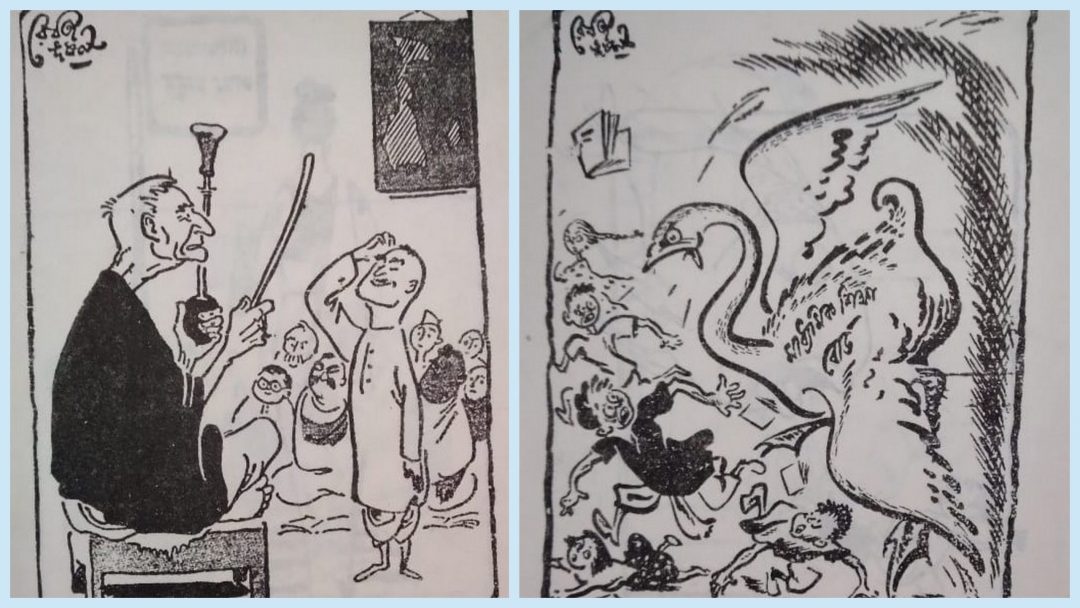

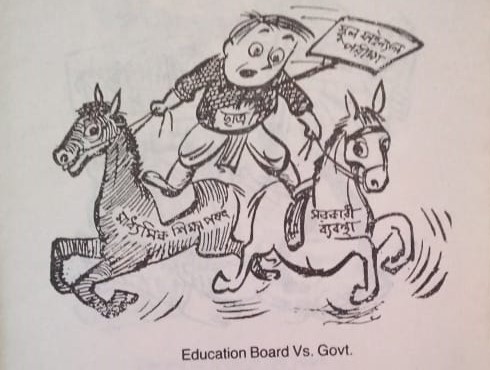

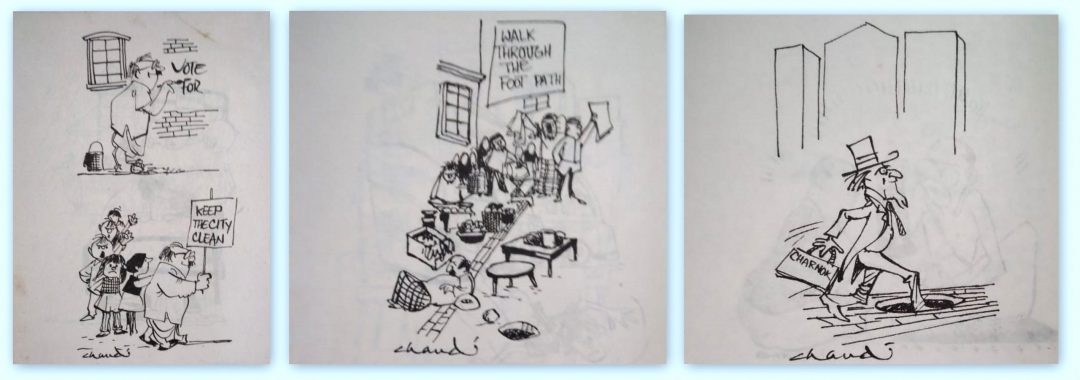

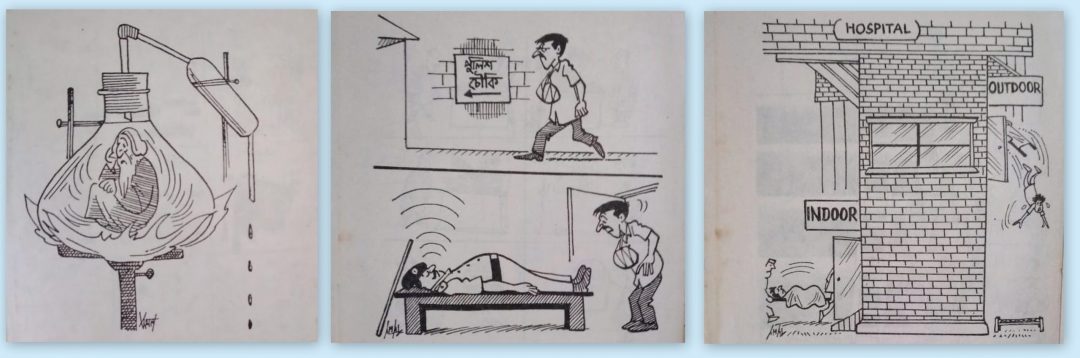

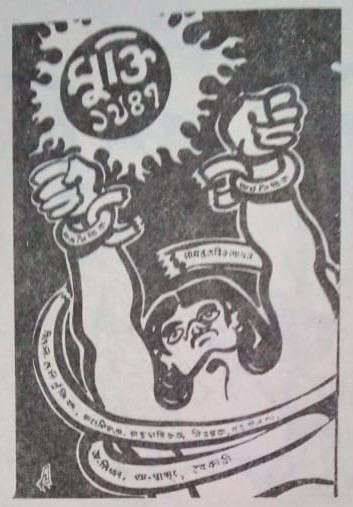

ঠিক এর পরবর্তীকালে আসেন রেবতীভূষণ ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখ। তুলির ব্যবহারে অসামান্য দক্ষতার অধিকারী ছিলেন শিল্পী রেবতীভূষণ। বিশেষ করে পোর্ট্রেট ক্যারিকেচার ও জীবজন্তুর ছবি আঁকায় তাঁর দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানের। সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রেও তাঁর সমান পটুত্ব ছিল। মূলতঃ চিত্রশিল্পী হলেও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও বেশ কিছু ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। বিশেষত রাজনৈতিক প্রয়োজনে। স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী প্রচারে ব্যঙ্গচিত্রকে দলীয় প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে ‘প্রাচীর চিত্রের ব্যঙ্গচিত্র’ নাম দিয়ে বাংলায় প্রথম শুরু করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

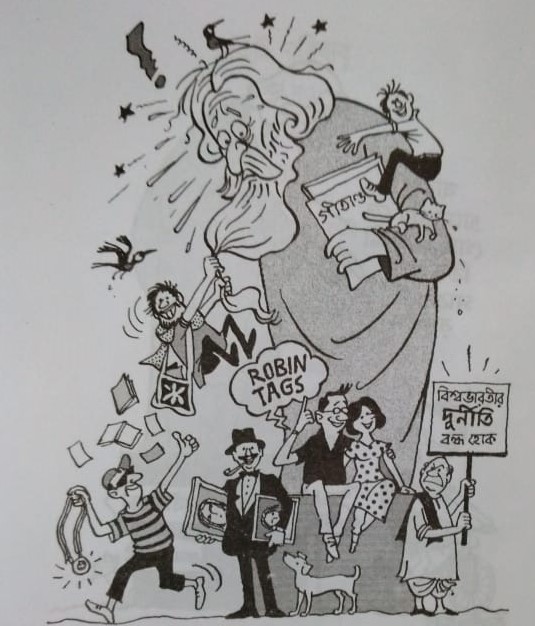

এরপরই নাম করতে হয় চণ্ডী লাহিড়ীর। চণ্ডী নামের আড়লে এই বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ মেধার মানুষটি প্রতিনিয়ত বাংলার ব্যঙ্গচিত্রকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন সোনার ফসলে। শুধু রেখায় নয়, রম্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এছাড়া পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অ্যানিমেশন ফিল্ম চণ্ডী লাহিড়ীই প্রথম তৈরি করেন এখানে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র সব্যসাচীর মতো এঁকে গিয়েছেন তিনি। এরমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেন আরও বহু ব্যঙ্গচিত্রী। বাংলার ব্যঙ্গশিল্প ভরে ওঠে সোনার ফসলে। রবিন, কুমার অজিত, কমল সরকার, অহিভূষণ মালিক, চক্রধর শর্মা, ওমিও, ভাদুভাই, কাজী, সুফি, সুকুমার, রামকৃষ্ণ, নারায়ণ দেবনাথ, অমল চক্রবর্তী প্রমুখেরা নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন তৎকালীন পত্রপত্রিকায়। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী শুধু নারায়ণ দেবনাথ, যিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শুধুই কমিক স্ট্রিপ এঁকে চলেছেন। তাঁর সৃষ্ট হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, নন্টে-ফন্টে আজ বাঙালির গর্ব।

এছাড়া অনেক প্রখ্যাত লেখকও অনেক সময়েই ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল, শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), লেখক হিমানীশ গোস্বামী অনেক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, শতাব্দীর দ্বার পেরিয়ে এসে বাংলার ব্যঙ্গচিত্র এক করুণ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার ব্যঙ্গশিল্পের যে স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের হাতে, আজ তার সূর্য প্রায় অস্তমিত। এখনও শুধুমাত্র ব্যঙ্গচিত্রকে পেশা করে নিয়মিত ছবি এঁকে যাচ্ছেন এক আশি-পেরনো মানুষ। তিনি অমল চক্রবর্তী। অমল চক্রবর্তীকে যদি বাংলার শেষ সফলতম ব্যঙ্গচিত্রী ধরা হয়, তারপরেও কেটে গিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। বাংলার ব্যঙ্গশিল্পে আর কোনও ব্যঙ্গশিল্পী এই শিল্প মাধ্যমটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে আর কাজ করছেন না। অবশ্য সুখের কথা, এই প্রজন্মের অনেকেই আবার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

অমল চক্রবর্তীর পর যদি এই শিল্পের প্রতি কারও একনিষ্ঠতার কথা বলা চলে তো তিনি নিঃসন্দেহে দেবাশীষ দেব। যদিও নিখাদ ব্যঙ্গচিত্রের থেকে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে অনেক বেশি হাস্যরসাত্মক ইলাস্ট্রেশন করতে হয়। তবুও তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলি অসাধারণ। এই প্রজন্মে তিনি শ্রেষ্ঠ, একথা বলাই যায়। যদিও এখানে আর একজন মানুষের নাম অবশ্যই করতে হয়, তিনি শিল্পী অনুপ রায়। ওঁর হাতে ছবি কথা বলে। এছাড়া নারায়ণ দেবনাথের পর সুদীর্ঘ বছর ধরে গণশক্তি’র পাতায় ‘গুবলে’ নামক কমিক স্ট্রিপ এঁকে গিয়েছেন তমাল ভট্টাচার্য। তাঁর কিছু ব্যঙ্গচিত্রও অপূর্ব।

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই সক্রিয়ভাবে ব্যঙ্গচিত্র আঁকছেন। এখানে গোড়াতেই উদয় দেব-এর নাম করতেই হয়। ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন, ক্যারিকেচার– উদয়ের তুলির টান অসাধারণ। এছাড়া অভিজিৎ, ঋতুপর্ণ, সৌকর্য্য, অভী, রৌদ্র, সেন্টু, অর্ক, চিরঞ্জিৎ, বিবেক, সৌম্যদীপ, বিল্টু, অর্ণব প্রমুখেরাও ব্যঙ্গচিত্র এঁকে চলেছেন। দু’একজন চেষ্টাও করেছেন ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার। কিন্তু তাঁদের পথে রয়েছে মূলতঃ তিনটি বাধা। প্রথমতঃ সারা ভারতবর্ষের কোনও আর্ট স্কুল বা কলেজেই ব্যঙ্গচিত্র শেখার কোনও আলাদা পাঠ্যক্রম নেই। কোথাও শেখানোও হয় না। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্যঙ্গচিত্রকে জনপ্রিয় বা উৎসাহিত করার জন্য যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা বা কাগজগুলির নেওয়ার কথা ছিল, তারা কেউই তা পালন করে না। অর্থনৈতিকভাবে এখানে ব্যঙ্গচিত্রীদের সামান্যতম ভবিষ্যতও নেই। তৃতীয় কারণটি মুখ্য। সেটি ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গপত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, শিবরাম চক্রবর্তীর পর বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গধর্মী রচনার মান অনেকখানি পড়ে গিয়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, তারাপদ রায়ের পরবর্তী আর কোনও ব্যঙ্গলেখক সেভাবে উঠে আসেননি। একথা অনস্বীকার্য যে ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্র একে অন্যের পরিপূরক। ব্যঙ্গসাহিত্যে যেমন এসেছে আকাল, তেমনই একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাংলার সবক’টি ব্যঙ্গপত্রও। ১৮৭৪ সালে শুধুমাত্র ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল বসন্তক, হরবোলা ভাঁড়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সব আজ বন্ধ। বসন্তক থেকে শুরু করে যষ্ঠিমধু, অচলপত্র, সরস কার্টুন সবই হারিয়ে গেছে কালের গভীরে। একমাত্র টিমটিম করে চলছে ‘পত্রপাঠ’ পত্রিকাটি। ‘বিষয় কার্টুন’ পত্রিকাটিও অনিয়মিত। আজকের প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকাগুলির প্রতিযোগিতার বাজারে এ ধরনের একক প্রচেষ্টায় ব্যঙ্গপত্রিকা চালানো অসম্ভব।

এদেশের ব্যঙ্গচিত্রের আদিপর্ব ইংরেজদের হাতেই শুরু হয়েছিল। তাদের প্রেরণার উৎস ছিল London Punch। দিল্লি থেকে যে Indian Punch বা Indian Charivari প্রকাশিত হয়েছিল তার মালিক, সম্পাদক, চিত্রকর সবাই ছিলেন ইংরেজ। কিন্তু সে ঐতিহ্যও মাত্র একশো বছরে ম্লান হয়ে গিয়েছে। আজ বিজ্ঞাপনের দণ্ড পত্রিকার পাতা থেকে কেড়ে নিয়েছে ‘অবাঞ্ছিত’ ব্যঙ্গচিত্রের স্থান। অথচ বিদেশে এই ব্যঙ্গচিত্রের ওপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে প্রকাশিত ডব্লিউ টি স্টেড সাহেবের ‘রিভিউ অফ রিভিউজ়’ পত্রিকাটিতে ‘কারেন্ট হিস্ট্রি ইন ক্যারিকেচার’ নামে পৃথিবীর নানা বিষয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হত। অথচ আমাদের দেশে ব্যঙ্গচিত্রের মতো এতবড় একটা ‘ইনস্ট্যান্ট আর্টফর্ম’ আজ সম্পূর্ণ অবহেলিত।

১৮৭৪ সালে যখন এখানে বসন্তক বা হরবোলা ভাঁড়-এর মতো পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তখন সেই সময়ে বটতলার বইয়ে ও পুরনো পাঁজিতে বেশ কিছু উডকাট্ জাতীয় ব্যঙ্গচিত্র দেখা যায়। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল বটতলার ছাপাখানার স্বর্ণযুগ। বটতলার বইগুলির মধ্যে কিছু স্থূল ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আর তাতে কিছু কিছু ছবিও ছাপা হত। সেই সময়ে ইংরেজি কাগজগুলোতেও কিছু কিছু ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া, দ্য ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে কিছু কিছু বিদেশি কাগজের পুনঃমুদ্রিত ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার কোনও স্থান সেখানে ছিল না। দ্য ইংলিশম্যান ছিল দ্য স্টেটসম্যান-এর পূর্বসূরী। তাতে ভারতীয়দের নিন্দা করে বিদেশি কার্টুন ছাপা হত। এরই প্রতিবাদে মূলতঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে।

কুখ্যাত ইলবার্ট বিল যেভাবে দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল, তাতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা তো দূরের কথা, সামান্য সমালোচনা করতেও সবাই ভয় পেত। ফলে দেশি কাগজগুলিকে সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেই তুষ্ট থাকতে হত। তবে ‘বসন্তক’ অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। কারণ, পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এতে স্থান পেয়েছে। ১৮৬৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে ব্যঙ্গচিত্রকে তুলে ধরার জন্য অমৃতবাজারের অবদান সর্বাধিক। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে এসে এমন কিছু পত্রপত্রিকার দেখা পাই যেগুলিতে নিয়মিত ব্যঙ্গলেখা ও ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিদূষক, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, সচিত্র শিশির, সচিত্র ভারত, অচলপত্র প্রভৃতি।

মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সিরিয়াস সাহিত্যপত্রিকা হলেও নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র সেখানে প্রকাশিত হত। ‘দর্পণ’ কাগজে বহু ব্যঙ্গচিত্রীরই হাতেখড়ি হয়েছে। ১৯২৩ সালে প্রভাতী দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকা ও ১৯৩৭ সালে যুগান্তর পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। এই দু’টি কাগজেই সে-সময়ে ব্যঙ্গচিত্র নিয়মিত স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ‘পরিবর্তন’ সাপ্তাহিকে নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। ‘আজকাল’ পত্রিকাতেও হত। এখন শুধুই ‘সংবাদ প্রতিদিন’ ও ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ দৈনিকে একটি করে পকেট কার্টুন প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপর এক বিরাট শূন্যতা গ্রাস করেছে ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গপত্রিকা জগতকে।

সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকাতে একসময়ে নিয়মিত ‘যষ্ঠিমধু’ বলে একটি রম্যরচনার পাতা প্রকাশিত হত। তাও এখন বন্ধ। আসলে কোনও পত্রিকাই আজ আর ব্যঙ্গচিত্রকে সেভাবে স্থান দিতে চাইছে না। নিখাদ ব্যঙ্গপত্রিকাও নেই। ফলতঃ নতুন করে এই ব্যঙ্গচিত্রকে পেশা করে আর কেউ এগিয়ে আসতে পারছেন না। ব্যঙ্গপত্রিকা, ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্রর ত্রিবেণী সঙ্গম আজ শুকিয়ে গিয়েছে।

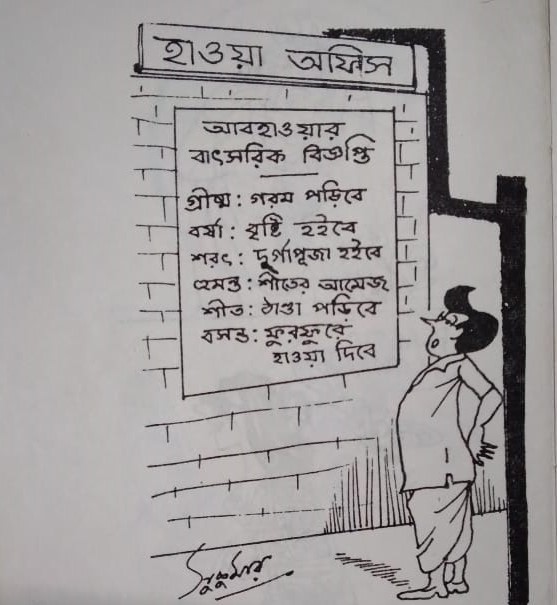

স্বল্প পরিসরে চেষ্টা করলাম ব্যঙ্গচিত্রর একটা খণ্ডরূপ তুলে ধরতে। সময়ের প্রয়োজনে ব্যঙ্গচিত্র তার ধারাবদল করেছে। অজন্তার গুহাগাত্রে আঁকা ক্যারিকেচার থেকে আজকের টেলিভিশন পর্দায় কার্টুন নেটওয়ার্ক চ্যানেল— সবই এই বদলে যাওয়া সময়ের দিনলিপি। আর সে দিনবদলের ইতিহাস খুব সহজেই পাওয়া যায় যে কোনও দেশের ব্যঙ্গচিত্রর সুলুক সন্ধান করলে। ব্যঙ্গচিত্রও তার প্রয়োজনে অনেক সময় রূপ পরিবর্তন করেছে। যেমন হঠাৎই এখানে প্রচলিত বড় ব্যঙ্গচিত্রের বদলে ১৯৬২ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় চণ্ডী লাহিড়ী শুরু করেন প্রথম পকেট কার্টুন আঁকতে।

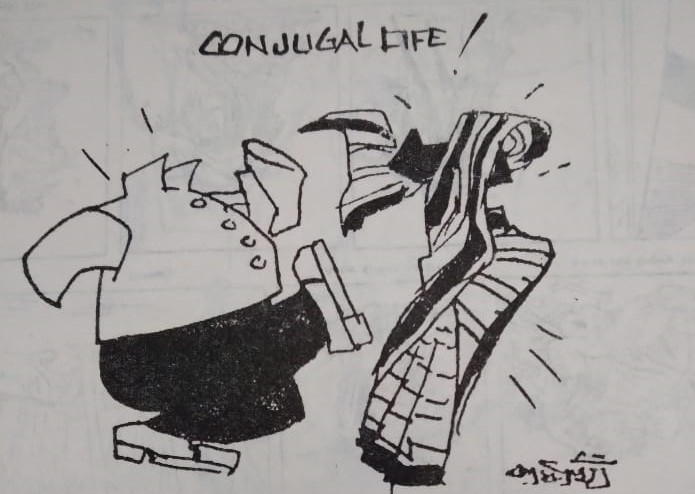

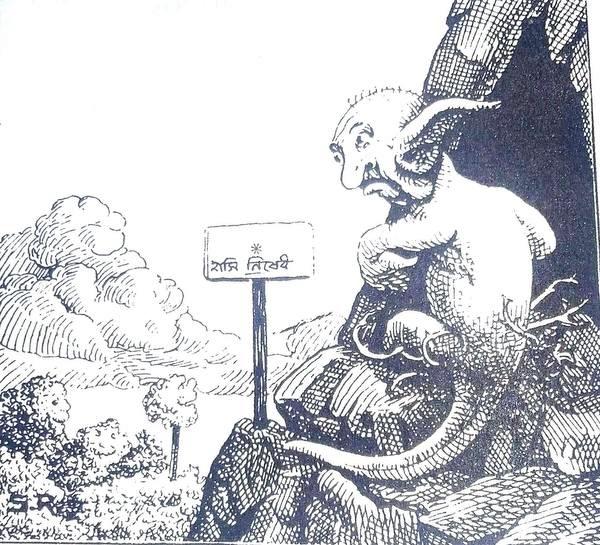

অনেকে অবশ্য রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রে শুধুই কৌতুকের সৃষ্টি করতে চান, যার পিছনে কোনও গভীরতর অর্থ থাকে না। রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রে যাঁরা অধিক দক্ষ ও খ্যাতিমান, তাঁরা শুধুমাত্র পাঠককে জানাতে চান না, ভাবাতেও চান। পাঠকও সেইসব ব্যঙ্গচিত্র দেখতে দেখতে ব্যঙ্গচিত্রীদের চোখ দিয়েই সমাজ দেখেন। আবার অনেক ব্যঙ্গচিত্রী আছেন যাঁরা ড্রইংয়ের দুর্বলতা ঢাকতে লিখিত হিউমরের সাহায্য নেন। ছবির তলায় বড় বড় ক্যাপশন লেখেন। আমেরিকায় এই ধরনের ব্যঙ্গচিত্র একসময়ে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিশুদ্ধ ব্যঙ্গচিত্র সবসময়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার কোনও ক্যাপশনের প্রয়োজন নেই। ছবিই বলে দেবে বিষয়বস্তু। তা’ বলে ক্যাপশন অবাঞ্ছিত, একথা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং অনেক সময়েই সঠিক ক্যাপশন ব্যঙ্গচিত্রকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

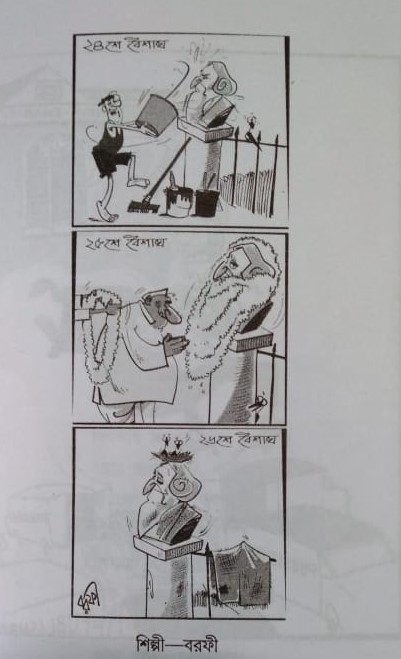

দু’টো ছবির উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা একেবারে সাদামাটা ছবি। একটি বিরাট হনুমান, যে তার ল্যাজটিকে হাতের মধ্যে পরম মমতায় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় ক্যাপশনটি ছিল— এবার ল্যাজে খেলানোর সুযোগ আছে বলেই ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি। অন্য ব্যঙ্গচিত্রটি অমল চক্রবর্তীর আঁকা— একটি বাড়ির দরজা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কানে হাত দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন। দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে— এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখানো হয়। আজকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে ধরনের হীন ব্যবসা চলছে তার বিরুদ্ধে এর থেকে বড় প্রতিবাদ আর কী হতে পারে!

অনেকে মনে করেন, একটা চেহারাকে অহেতুক অতিরঞ্জিত করলেই সেটা ব্যঙ্গচিত্র হয়ে যায়। এটা সর্বৈব ভুল কথা। গড়তে না পারলে যেমন ভাঙা যায় না, তেমনই ছবি আঁকার ব্যাকরণ ও প্রকরণ না জানলে সঠিক ব্যঙ্গচিত্র কখনই আঁকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মানুষ এবং প্রাণীদেহের অ্যানাটমির জ্ঞান। লন্ডনের জেরাল্ড সার্ল তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের চরিত্রগুলোকে ইচ্ছে করে বিকৃত করে জটিল করে তুলতেন। তবু তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের চাহিদা ছিল প্রচুর। কিন্তু আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক ডেভিড লো কখনই ড্রইংয়ের নিয়ম ভাঙেননি। বাস্তবানুগ ছবি করতেন। সেখানেই তাঁর সার্থকতা। তাঁর ভাষায়— স্টাইল ইজ দ্য ম্যান।

বাংলাদেশে আঁকা ব্যঙ্গচিত্র গত শতকের কয়েকটা দশক ভরিয়ে তুলেছিল সোনার ফসলে। শুধু ব্যঙ্গচিত্র নয়, ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গপত্রিকারও সে সময়টা ছিল রেনেসাঁসের যুগ। কিন্তু স্ফুলিঙ্গের মতোই তার জ্বলে ওঠা, নিভে যাওয়া। শুধু স্মৃতিটুকু বয়ে বেড়ানো। অথচ এই স্বল্প সময়েই মধ্যেই বাংলার ব্যঙ্গচিত্র পৌঁছেছিল এক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কিন্তু এখন সেই কবে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধটুকু শুঁকে যাওয়া। কেন এতবড় একটা শিল্পের সর্বনাশ হল, তা ভাববার সময় এসেছে। এখনও এই দুর্দিনেও পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছেন এই শিল্পটির দিকে। খুব ভাল কাজ করছেন। কিন্তু অর্থোপার্জনের জন্য তাদের হিউমারাস ইলাস্ট্রেশনের দিকেই বেশি ঝুঁকতে হচ্ছে।

আবার বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে অ্যানিমেশন সাবজেক্টটি পড়ানো হচ্ছে। আমরা কি পারি না একটা ভাল অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করতে? বলতে বাধা নেই হিন্দিতে বেশ কিছু ভাল অ্যানিমেশন টিভি-তে প্রচারিত হয়, যার গুণমান বিদেশি ফিল্মগুলোর থেকে কম নয়। কিন্তু আমাদের বাংলা অ্যানিমেশন ফিল্মগুলো দেখলে কষ্ট হয়। অথচ এখনকার অনেক অনেক অনুন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেবতীভূষণ, শৈল চক্রবর্তী বা চণ্ডী লাহিড়ী অসাধারণ দু’ একটি অ্যানিমেশন তৈরি করে গেছেন।

আমায় ব্যঙ্গচিত্রী অমল চক্রবর্তী একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘আসলে ব্যঙ্গচিত্রীরা হচ্ছে সমাজের চিৎকার।’ সত্যিই কি তাই? আমরা সবাই যদি আরও একটু ব্যঙ্গচিত্রকে ভালোবাসতে, ভালো লাগাতে শুরু করি, তাহলে আমাদের আর সকালে মাঠে গিয়ে লাফিং ক্লাবের সদস্য হয়ে জোর করে নিজেদের হাসাতে হবে না। সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ যদি এই শিল্পের প্রতি আরও একটু সুনজর দেন তাহলে আর কোনও ব্যঙ্গচিত্রীর গলায় ওই আক্ষেপ শোনা যাবে না। বাংলা ব্যঙ্গচিত্রের গৌরব ধুলোয় লুটোবে না।

*ছবি: লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

১৯৬১ সালে কলকাতায় জন্ম। সাংবাদিকতা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করার পর লেখালিখি শুরু 'মহানগর' পত্রিকায়। পরে পিয়ারলেস সংস্থায় জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে যোগদান এবং দীর্ঘ দু'দশক পরে স্বেচ্ছাবসর। ১৯৭৮ সাল থেকে 'কিঞ্জল' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পুরনো কলকাতা নিয়ে গবেষণাই ধ্যান জ্ঞান। 'কলকাতার কথকতা' দল তৈরি করেছেন পুরনো কলকাতার নানা হারিয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য। কবিতা যখন কবিতা, হ্যাপি হোম ক্লিনিক, গণসংযোগ, বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ, কার্টুন ক্যালকাটা-সহ একাধিক বই লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন।

2 Responses

এতো ভালো লাগলো এই কারণে যে এই কার্টুন বিষয়ে আলোচনা বা অনুসন্ধিৎসা আমাদের মোটেই নেই। স্বার্থ পরের মতো দেখি আর মজা লুটি, তারপর ভুলে যাই। এ বিষয় টাকে তুলে ধরে আমাদের ঋদ্ধ করলেন , ধন্যবাদ, স্যার!

অনেক তথ্য জানা গেল। একটা দরকারি কথা লেখক বলেছেন যে ব্যঙ্গচিত্র পেট্রোনাইজ হওয়া দরকার। ঠিকই, আর সেই দায়িত্ব নিতে হবে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনকে। আমাদের জীবনে আজ এত টেনশন, এত রাগবিরক্তি যে এখন বেশি করে ব্যঙ্গচিত্র দেখার সুযোগ পাওয়া উচিত। অন্যদিক দিয়ে এতে ব্যঙ্গচিত্রীদেরও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সুযোগ থাকবে। পরিশেষে, স্নেহভাজন চন্দ্রনাথকে অনুরোধ শৈল চক্রবর্তীকে নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ লেখার। এই প্রজন্মের এমনকি বয়স্কদের কাছেও শৈল চক্রবর্তীর কাজ তুলে ধরা খুব দরকার। – সিদ্ধার্থ সরকার, হায়দরাবাদ