“আকাশে যত ঘুড়ি উড়িতে দেখা যায়, তাহার অন্তত পাঁচগুণ বেশি ঘুড়ি তৈয়ারি হয়। এই পৃথিবীতে যত ঘুড়ি বানানো হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই আকাশে উড়িবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। প্রতিদিন কত সহস্র, কত লক্ষ ঘুড়ি উড়িবার পূর্বেই ছিঁড়িয়া যায়, অথবা উপরে উড়িবার পূর্বেই গাছের ডালে, ইলেকট্রিকের তারে কিংবা ছাদের কার্নিশে আটকাইয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বৃথাই পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়।”

উপরের অংশটুকু একটি অপ্রকাশিত বই ‘ঘুড়ি উড়াইবার সহজ উপায়‘ থেকে উদ্ধৃত, যার লেখক শ্রীসঞ্জীব মিত্র। এই লেখককে আপামর বাঙালি পাঠক চেনেন তাঁর ডাক নামেই; ইনিই হলেন সেই স্বনামধন্য চরিত্র শ্রীমান ডোডো। তারাপদ রায়ের ডোডো– তাতাই জুড়ির অন্যতম। আধা ডজন ঘুড়ির দফা রফা হওয়ার দুঃখ তাকে হয়ত বা প্রবৃত্ত করেছিল এই বই লিখতে। সেটা প্রকাশ পেয়েছিল কি না, সে শুধু স্বর্গীয় তারাপদ বাবুই জানেন।

আশৈশব ‘ঘুড়ি‘ (kite) ব্যাপারটার মধ্যেই থেকে যায় এক অদ্ভুত অনুভূতির মিশেল। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে ঘুড়ির এক বিচিত্র উড়ান প্রবাহ। আজ হয়ত সারা পৃথিবীময় সে পরিচিত মূলত বিনোদনের এক অঙ্গ হিসেবে, কিন্তু এর আবিষ্কারের সূত্রটি ভারী চমৎকার। মোটামুটি ১৪০০ খৃষ্টপূর্বে গ্রিক সাহিত্যে ঘুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সম্ভবত সেখান থেকেই তার যাত্রাপথ চিন, মঙ্গোলিয়া এবং ইউরোপের দিকে। চিনদেশে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ২০০ খৃষ্টপূর্বে (history of kite flying)। হ্যান ঝিন নামে এক সামরিক সেনাধিনায়ক গেলেন একটি শহর আক্রমণে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা শহরে ঢোকার জন্য ফন্দি আঁটলেন বাইরে থেকে এক সুড়ঙ্গ খননের, যাতে শত্রুর চোখের আড়ালে পৌঁছনো যায় নগরের অন্দরে। কিন্তু সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য কতটা হবে? কত দূর অবধি খননকাজ চালাতে হবে সেই হিসেব নিয়ে বাঁধল গোলমাল। হ্যান বুদ্ধিমান লোক। সুতো বেঁধে ওড়ালেন ঘুড়ি। আন্দাজ পাওয়া গেল বাইরে থেকে ভিতরের দূরত্বের।

এর আগে, প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসেবে, ঘুড়ি ব্যবহার হত মাছ ধরবার কাজে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আরও অন্যান্য কিছু দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরীয় দেশে (নিউজিলান্ড, নাইরু, সমোয়া, পাপুয়া নিউগিনি প্রভৃতি)। উড়ন্ত ঘুড়ির সঙ্গে সুতোয় বাঁধা চার জলের গভীরে ডুবে থাকে। মাছ চার খেলেই টুপ করে ঘুড়ি নেমে এসে জলে পড়ে যায় আর তখনই দিতে হয় ছিপে টান। কাইট ফিশিং (kite fishing) এর এই পদ্ধতি এখনও আছে তবে ঘুড়ি তৈরির জন্য আগে যেমন গাছের পাতা এবং নল খাগড়া ব্যবহার করা হত, তা এখন আর হয়না। ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের শেষ অবধি চিন থেকে কোরিয়া এবং ভারত উপমহাদেশ ও মধ্য প্রাচ্যের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘুড়ির উড়ান। দেশ দেশান্তরে বণিকদের আসা যাওয়ার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা। কিন্তু স্থান, কাল, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের রকম ভেদে ঘুড়ির আকার, উড়ানের সময়কাল এবং তার আনুষঙ্গিক পদ্ধতির মধ্যে এসে পড়ে নানা পরিবর্তন।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক।

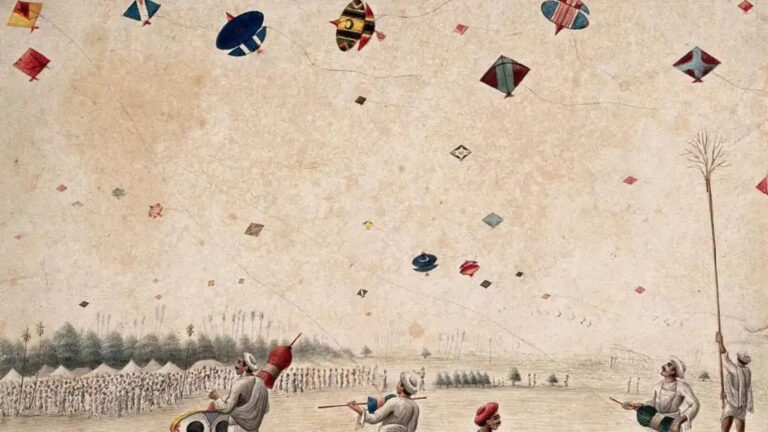

মঙ্গোল আক্রমণের কালে ঘুড়ির উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার আসল নবাবিয়ানার শুরু মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ ১৫২৬ – ১৮৫৭ এই দীর্ঘ সময়ে। এর প্রথম উল্লেখ আছে মীর সাইয়িদ মাঁঝান রাজগিরির লেখা “মধুমালতি” গ্রন্থে (প্রকাশ কাল ১৫৪৫) যেখানে উর্দু ‘পতং/পতঙ্গ’ শব্দটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। মুঘল নবাবদের দুই পছন্দের শখ– শতরঞ্জ আর পতঙ্গ! বাদশা নিজে হাতে ঘুড়ি না ওড়ালেও, ঘুড়ি ওড়ানো দেখে প্রশংসা এবং পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

এর পরেই আসে রাজপুত এবং মারাঠা গুজরাত অঞ্চলের কথা। রাজপুত চিত্রকলায় একটা বড় অংশ দখল করে আছে ঘুড়ি। তিন ধরনের ঘুড়ি দেখা যায় ছবিতে। আয়তকার, যার কোণায় কাগজের ধ্বজা লাগানো; ‘তুক্কাল‘, আকারে অনেকটা ঢালের মত এবং চিড়িতন সদৃশ লড়াকু ‘পতঙ্গ‘ যা আমাদের দেখা সাধারণ ঘুড়ি। জয়পুর শহরে রাজা মান সিংহের আহ্বানে সারা দেশ থেকে কারিগরেরা এসে বসত স্থাপন করেছিল একসময়। শ্রী জমনালালজি ছিলেন ঘুড়ির কারিগর। তাঁকে এক টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছিল একটি দোকান ঘর, যেখানে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। যোধপুর শহরেও ঘুড়ির কদর কম নয়। সোজাতি গেট ঘিরে ঘুড়ি মাঞ্জা আর লাটাই এর সম্ভার দোকানে দোকানে। মকর সংক্রান্তিতে বসে তিনদিনের ইন্টারন্যাশনাল ডেসার্ট কাইট ফেস্টিভ্যাল (Jodhpur International Desert Kite Festival)।

মারাঠা এবং গুজরাত অঞ্চলে ঘুড়ি এক ধরনের বিনোদন তো বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মকর সংক্রান্তি উৎসব। এই দিনটি হলো উত্তরায়ণ– শীতের শেষ এবং বসন্তের শুরু। মারাঠা কবি তুকারাম এবং একনাথের কবিতায় ‘ভবদী‘ শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে যার অর্থ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে তৈরি ঘুড়ি। ঘুড়ির সিজন মোটামুটি ভাবে এপ্রিল অবধি বিস্তৃত। দেশের পশ্চিম এবং উত্তরের অধিকাংশ জায়গায় এটাই ঘুড়ি ওড়ানোর সময়। এরপর দেশ জুড়ে শুরু হয় গ্রীষ্মের দাবদহ এবং পরপরই বর্ষার ভ্রূকুটি, যা একেবারেই ঘুড়ির অনুকূল নয়। পশ্চিম ভারতে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যেও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা আছে ভাদ্র মাস জুড়ে। এই সময়ে আবার বাংলা সহ পূর্ব ভারতে বিশ্বকর্মা পুজো। আশ্বিনের উৎসব সূচনায় এই পুজো কেন্দ্র করে ঘুড়ির উড়ান হয়ে উঠেছে এক সামাজিক প্রথা। পরে আসছি সে প্রসঙ্গে।

মুম্বই শহরে ডংরি অঞ্চলে ঘুড়ির বাজারে সাজো সাজো রব। রং বেরঙের ঘুড়ি, মাঞ্জা সুতো সব মিলিয়ে লেনদেন চলে কোটি টাকার। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা মুসলমান কারিগরদের হাতে তৈরি পতঙ্গ হাওয়ায় উড়ে বর্ণিল করে তোলে আকাশ এক হিন্দু উৎসবকে কেন্দ্র করে। এ এক অদ্ভুত সমাপতন!

মঙ্গোল আক্রমণের কালে ঘুড়ির উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার আসল নবাবিয়ানার শুরু মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ ১৫২৬ - ১৮৫৭ এই দীর্ঘ সময়ে। এর প্রথম উল্লেখ আছে মীর সাইয়িদ মাঁঝান রাজগিরির লেখা "মধুমালতি" গ্রন্থে (প্রকাশ কাল ১৫৪৫) যেখানে উর্দু ‘পতং/পতঙ্গ’ শব্দটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। মুঘল নবাবদের দুই পছন্দের শখ– শতরঞ্জ আর পতঙ্গ! বাদশা নিজে হাতে ঘুড়ি না ওড়ালেও, ঘুড়ি ওড়ানো দেখে দেখে প্রশংসা এবং পুরস্কার দেওয়ার রেয়াজ ছিল।

১৪১১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আহমেদ শাহ (প্রথম) স্থাপন করেছিলেন আহমেদাবাদ। আজ আর রাজধানী না হলেও জনসংখ্যার নিরিখে গুজরাতের বৃহত্তম শহর। ৯০০ বছরের পুরনো এই শহরের ধমনীতে রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য যার মূলে কার্পাস তুলো ভিত্তিক বুনন শিল্প। শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এনেছে প্রাচুর্য। ট্যুরিস্ট গাইডবুকের পাতায় লেখা শহর আহমেদাবাদ “once hung on three threads: gold, silk and cotton”। যদি বলি আজ সংযোজিত হয়েছে চতুর্থ একটি সুতো আর সে হ‘ল ঘুড়ির মাঞ্জা, বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীর ঘুড়ির প্রাণকেন্দ্র অথবা কাইট ক্যাপিটাল (kite capital) এর শিরোপা এই শহরেরই প্রাপ্য, ঘুড়ি এবং তাকে কেন্দ্র করে এই সাংঘাতিক উৎসাহ, উন্মাদনার কারণে। গুজরাতিদের কাছে ঘুড়ি ওড়ানো সূর্য দেবতা প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের এক রীতিও বটে।

উত্তরপ্রদেশের লখনউ পতঙ্গবাজির আর এক প্রাণকেন্দ্র। আসলে পশ্চিম ভারতের যে ঘুড়ি ওড়ানো হয় তার সিংহভাগ তৈরি হয় এই অঞ্চলে বসবসকারী মুসলমান কারিগরের হাতে যারা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গিয়ে বাসা বাঁধেন মুম্বই, আহমেদাবাদ, রাজকোট, পুনে এই সব শহরে। প্রথমে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে এবং পরবর্তী সময়ে অযোধ্যার নবাবের শাসনকালে লখনউ নগরীর তৈরি হয়েছিল এক আলাদা পরিচয়– সৌন্দর্য, সুকুমারতা এবং শিষ্টতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল এই শহর। লখনউয়ে এসে পৌঁছেছিল যে সভ্যতা, তাতে ছিল আর্যদের সৌন্দর্যবোধ এবং আরবি, ইরানি ও তুর্কিদের নিজ নিজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। নবাব আসাউফদ্দৌলা থেকে ওয়াজেদ আলি শাহের হাতে লখনউ হয়ে উঠেছিল ‘হিন্দুস্তানের বাবুল (ব্যাবিলন)’। সেখানে প্রমোদপরায়ণতার ইতিহাসে রয়ে গেছে ঘুড়ির লড়াইয়ের মতো জনপ্রিয় বিনোদন। লখনউয়ের আকাশকে রঙে রঙে রঙিন করে দিয়ে তখন অসংখ্য ঘুড়ি উড়ত। তার সঙ্গে উড়ত টাকা। টাকা উড়িয়ে, ঘুড়ির প্যাঁচে টাকা খুইয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া পতংবাজদের বহু গল্প এখন উড়ে বেড়ায় সে শহরের ইতিহাসে।

বাংলায় ঘুড়ির প্রচলন মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। বর্ধমান রাজ মহাতাব চাঁদের আমলেই পৌষ সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোর চল ছিল। আসলে মহতাব পরিবার নাকি পাঞ্জাব প্রদেশের আদি বাসিন্দা। সুতরাং সেই রীতি তাঁরা বজায় রেখেছিলেন এই বাংলায় আসবার পরও। কিন্তু, বঙ্গের পতঙ্গ রঙ্গের মাঞ্জা যাঁর হাতে তিনি দেবতাকুলের প্রকৌশলি, বাস্তুকার দেব বিশ্বকর্মা। উড়ন্ত রথ তাঁরই সৃষ্টি। ঘুড়ির উড়ান সেই সৃষ্টিকার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ, এ হল হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস।

তবে ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে বিনোদনের অঙ্গ হিসেবেই কলকাত্তাইয়া বাবুরা বেশি ভালোবেসেছিলেন রং বেরঙের ঘুড়িকে। কলকাতার বাঙালি অবাঙালি বনেদি ঘরের বাবুরা, সাহেবরা গাড়ি ভিড়িয়ে, গড়ের মাঠে যেসব ঘুড়ি ওড়াতেন, তারা আকার প্রকারে কখনও বা ছিল মানুষ সমান। বিভিন্ন বাহারি নাম তাদের– পাতাই, চিলে, ঢাউস, মানুষ ঘুড়ি বাক্স ঘুড়ি এমনই সব। ওই সব মাপের ঘুড়ি নিয়ে বাবু নামতেন মোটর বা জুড়ি গাড়ি থেকে। সঙ্গে পরিবার পরিজন, ইয়ার, দোস্ত, চাকরবাকর আর খোসামুদের দল। গিলে করা চুড়িদার পাঞ্জাবি আর শান্তিপুরে কোঁচা ধুতি, কালো কুচকুচে ফুলদার পাম্পসুয়ে শব্দ তুলে যখন তিনি ঘুড়ি ওড়াতেন সে এক দেখার মতো ব্যাপার ছিল বটে। আর ছিল লাটাই ভরা কড়া রঙিন মাঞ্জা। ‘লাটাই‘ শব্দের জন্ম সংস্কৃত ‘নর্তকী‘ থেকে। প্রাকৃতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ‘নট্যই‘ তে। নর্তকীই বটে। বিলিতি মদের বোতল পেষা কাচের গুঁড়ো, খাঁটি শিরিশের আঠা, ফেটানো ডিম, সাগুর গোলা আর রঞ্জক মাখা মাঞ্জা সুতোর বসন পরে সে সাজে রণরঙ্গিনী। হুতুম প্যাঁচা বুঝি এই বাবুকে দেখেই ছড়া কাটলেন:

“ঘুড়ি তুরি যশ দান

আখরা বুলবুলি মুনিয়া গান

অষ্টাহে বনভোজন

এই নবধা বাবুর লক্ষণ।‘

তবে আরও পরের দিকে কলকাতার আকাশে যে ঘুড়ির ঝাঁক পাড়ি জমিয়েছিল তা ওই চিড়িতনি ছাঁদের। ময়ূরপঙ্খী, পেটকাটি, আড়কাটা, চাঁদিয়াল, চানতারা, চৌখুপী, বাঁশমার, চাপরাশ, মোমবাতি ,বগগা – এমনই সব নাম নিয়ে তারা আজও বেঁচে আছে এই ইট কাঠ পাথরের শহরের আনাচে কানাচে।

১৮৫৬ সালে অওধের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কলকাতায় নির্বাসন এই বাবু সম্প্রদায়ের কাছে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লখনউ নগরী তিনি পিছনে ফেলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার রূপ, রস, গন্ধ। মেটিয়াবুরুজে বসিয়েছিলেন এক ‘ছোটা লখনউ‘! সেই সূত্র ধরে এসেছিল নানা আমোদ আহ্লাদ। বাদশহি খানাপিনা, বাঈজী সংস্কৃতি, মোরগ লড়াই, ভেড়ার লড়াই এবং অবশ্যই পতঙ্গবাজি। তাঁর আমলে পেশাদার পতঙ্গবাজরা ঘুড়ি ওড়াত। বাজিও ধরা হত। জিতলে বাজির টাকায় ভাগ ছিল উড়িয়েদের। নবাবিয়ানার এই অভ্যাস ক্রমশঃ গ্রাস করতে লাগল কলকাতা শহরের বাবু সম্প্রদায়কে। উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে আটকানো হলো নোটের মালা। নবাব ওয়াজেদের আমদানি করা নবাবিয়ানায় প্রভাবিত হল নব্য বাবু।

আজ মধ্য সেপ্টেম্বরে আবার এক ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। কলকাতার আকাশে আজকাল ঘুড়ি সংখ্যায় কম। আজও কি তেমনই যাবে? চারিদিকের ছাত থেকে প্যাঁচওয়ালারা চিৎকার করে কি মেতে উঠবে ‘দুয়োনাককো, বাড়েনাককো, প্যাঁচ লড়ে নাককো‘, আর ঘুড়ি কাটলেই ‘ভোকাট্টা‘? কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার পংক্তি মনে করাবে সেই স্মৃতি মেদুর বিকেল …

“সেও ছিল এক ছাতের পাশের একফালি ঘর।

আজকে শুরু সেপ্টেম্বর। তাঁর মানে তো

ভাদ্র মাসের অর্ধেকটাই কাবার। মাত্র

আর দু ‘সপ্তাহ। বিশ্বকর্মা

পুজো তো প্রায় এসেই গেল।….

ও খোকা তুই ঘুড়ি ওড়া,

ও খোকা তুই আকাশ জুড়ে ঘুড়ি ওড়া।“

তথ্যসূত্র:

১। কমলালয়া কলকাতা – মিজানুর রহমান

২। A Kite Journey Through India— text and photographs by Tal Streeter

৩। A kite is a cultural symbol– Madhuri Menon IDC, IIT Bombay

৪। পুরানো লখনৌ- আব্দুল হালিম শরর (অনুবাদ গুরুদাস ভট্টাচার্য)

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।