“আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট ইন ফাইভ।“

কথাটা যদি কেউ লালমোহন গাঙ্গুলির (lalmohan ganguly) বলা ভেবে থাকেন তাহলে ডাহা ভুল করছেন। ইনি নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিংয়ের তিন পুরুষের বাসিন্দা। গ্যাংটকের স্নোভিউ হোটেলের ডাইনিং রুমে সকাল ৭টায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে ফেলুদাকে এ কথা বলছেন তিনি। বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে বলা তাঁর অভ্যাস। তাই ‘সাতেও নেই পাঁচেও নেই’ -এর ইংরেজি সংস্করণ তাঁর মুখে। একই ভাবে ‘কাউকে নয়’ না বলে বলেন, “নট এ সোল”। মাঝ রাত্রে কথাটা বলেও আরও যুৎসই হওয়ার জন্য বলেন-“অ্যাট ডেড অফ নাইট।“

শুধু কী তাই? অনেক সময়ই তিনি পুরো শব্দটাই বলেন না। বলেন শব্দের প্রথম দু’একটা অক্ষর। যেমন থ্যা মানে থ্যাঙ্কস’, মানস মানে মনাস্ট্রি, অ্যাং মানে অ্যাংজাইটি, ড্যাং মানে ড্যান্সিং, সাং‘ মানে সাংঘাতিক, সাস মানে সাসপিসাস। সত্যজিৎ রায়ের (satyajit ray) পঞ্চম ফেলুদা কাহিনি গ্যাংটকে গণ্ডগোল -এর সারা কাহিনিতেই এই ধরনের মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে।

আরও পড়ুন: কে ছিলেন সত্যবতী? – ঈশা দাশগুপ্ত

এসব পড়ে পাঠকের যার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার নাম বলায় কোনও পুরস্কার নেই। সত্যজিতের কালজয়ী লেখক চরিত্র লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুও যে কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতেন তা ফেলুদার বিশ্বজোড়া পাঠককূল জানেন। তাঁর ‘হাইলি সাসপিসাস’ তো বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রবাদতুল্য। তাঁর ইংরেজি প্রীতির কারণ বলতে গিয়ে জটায়ুর যুক্তি, প্রচুর ইংরাজি বই পড়ার ফলে তাঁর মেজাজটা সাহেবি হয়ে গেছে। আর ইংরেজিও বলেন নিজস্ব আদব কায়দায়-মানে কখনও বাংলা কখনও হিন্দি মিশিয়ে। যেমন হিন্দি ইংরেজিতে মেশানো-‘শের তো ভাগা বাট হাউ? বা’বাংলা ইংরেজিতে মিশ্রিত ‘দ্য খুুন ইজ মাচ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান দ্যা লেখা’ বা ‘চুরি বিদ্যে তো নো লংগার বড় বিদ্যে’। আবার নিশিকান্তের অর্ধেক বলা স্টাইল ছেড়ে নিজস্ব গড়পাড় স্টাইলও ধরেন মাঝে মধ্যে। যেমন ফ্যানটাস্টিক হয় ফ্যানাস্টাটিক, ইগলু হয় ইলগু, ম্যানুস্ক্রিপ্ট হয় ম্যানুসপ্রিন্ট, হিচকক হয়ে যান হচকিক, টেলিপ্যাথি হয় টেলিপ্যাথেটিক। অনেক সময় সুকমার রায়ের হাঁসজারু স্টাইলে হ্যাঁ আর ইয়েস মিলে মিশে হাঁয়েশ ও হয়েছে। সাহেবদের শহর দার্জিলিং-এর বাসিন্দা নিশিকান্তও যে সাহেব হবেন তাতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে?

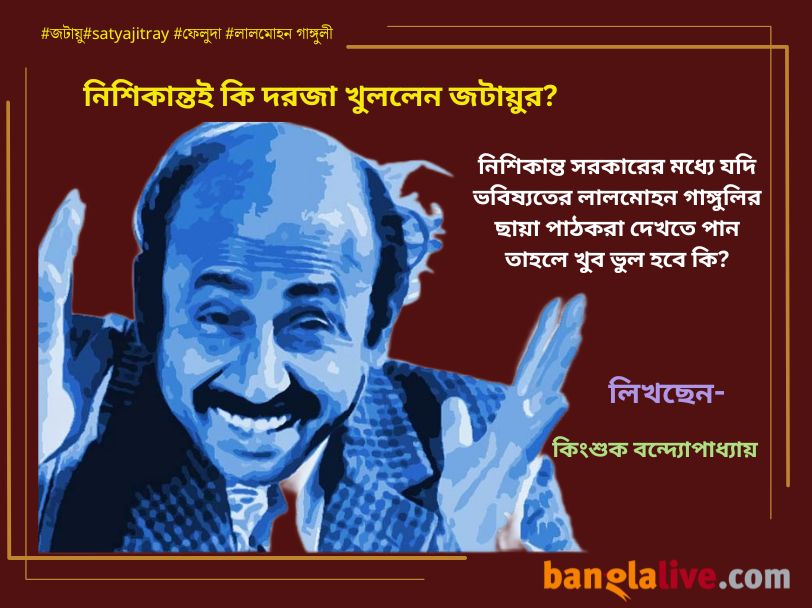

অর্থাৎ কী দাঁড়ালো? নিশিকান্ত সরকারের মধ্যে যদি ভবিষ্যতের লালমোহন গাঙ্গুলির ছায়া পাঠকরা দেখতে পান তাহলে খুব ভুল হবে কি?

আর ভবিষ্যত বলার কারণ রয়েছে। ১৯৭১ সালের শারদীয়া দেশে ‘সোনার কেল্লা’-তে জটায়ুর আবির্ভাব। ঠিক তার আগের বছর জুন মাস থেকে লিখতে শুরু করা ফেলুদা গোয়েন্দা কাহিকাহিনিনী ‘গ্যাংটকে গন্ডগোল -এ নিশিকান্ত সরকারের আগমন। সেই কাহিনি প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালের শারদীয়া দেশে। কিন্তু আর কোনও ফেলুদা কাহিনিতে এই ‘বাটার ফ্লাই’ গোঁফের মালিকের দেখা পাওয়া যায় না।

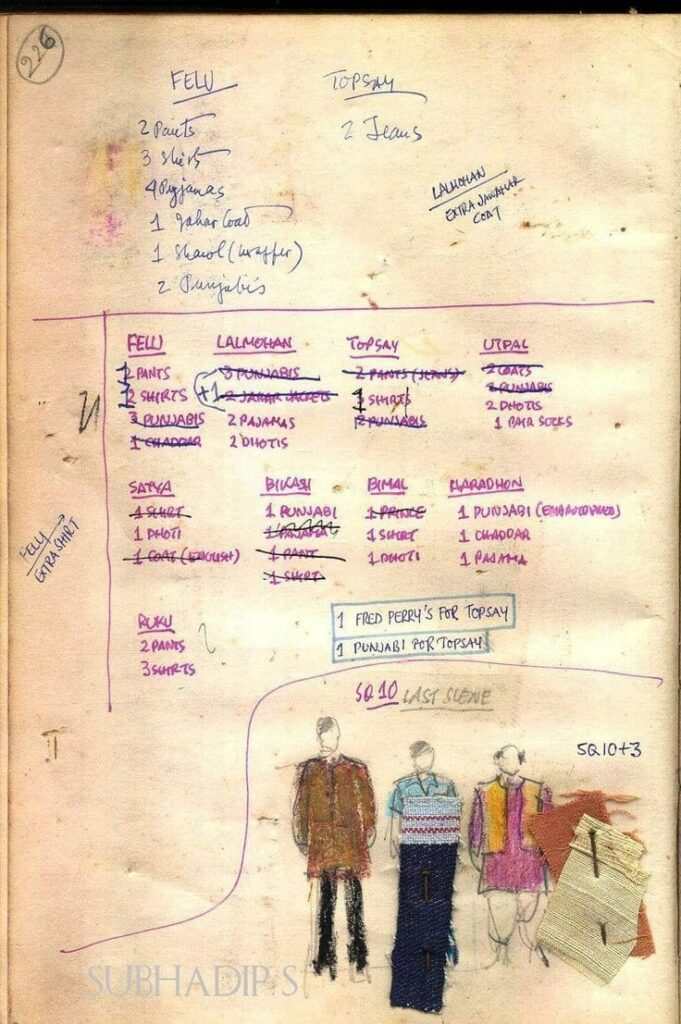

নিশিকান্ত থেকেই লালমোহনে উত্তরণ এই ধারণার আরও কারণ আছে। ১৯৭০ সালের ১৭ জুন ‘গ্যাংটকে গন্ডগোল’ লিখতে বসে (সত্যজিতের খেরোর খাতা অনুসারে) সত্যজিৎ এই নিশিকান্ত চরিত্রটাকে সামনে নিয়ে আসছেন এক সাদামাটা অথচ অব্যর্থ বাংলা শব্দের মাধ্যমে।

তোপসের জবানিতে সত্যজিৎ লিখছেন, “বাঙালি বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম তিনি বলে উঠলেন,”ধুত্তেরি”।

আর লালমোহন বাবুর ক্ষেত্রে তোপসের জবানিতে –“এখানে রোদের তেজই আলাদা। সাধে কী আর লোকগুলো এত পাওয়ারফুল।’ -কথাটা এল আমাদের সামনের বেঞ্চি থেকে। “

ঠিক তার আগের বছর জুন মাস থেকে লিখতে শুরু করা ফেলুদা গোয়েন্দা কাহিনি ‘গ্যাংটকে গন্ডগোল -এ নিশিকান্ত সরকারের আগমন। সেই কাহিনি প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালের শারদীয়া দেশে। কিন্তু আর কোনও ফেলুদা কাহিনিতে এই ‘বাটার ফ্লাই’ গোঁফের মালিকের দেখা পাওয়া যায় না।

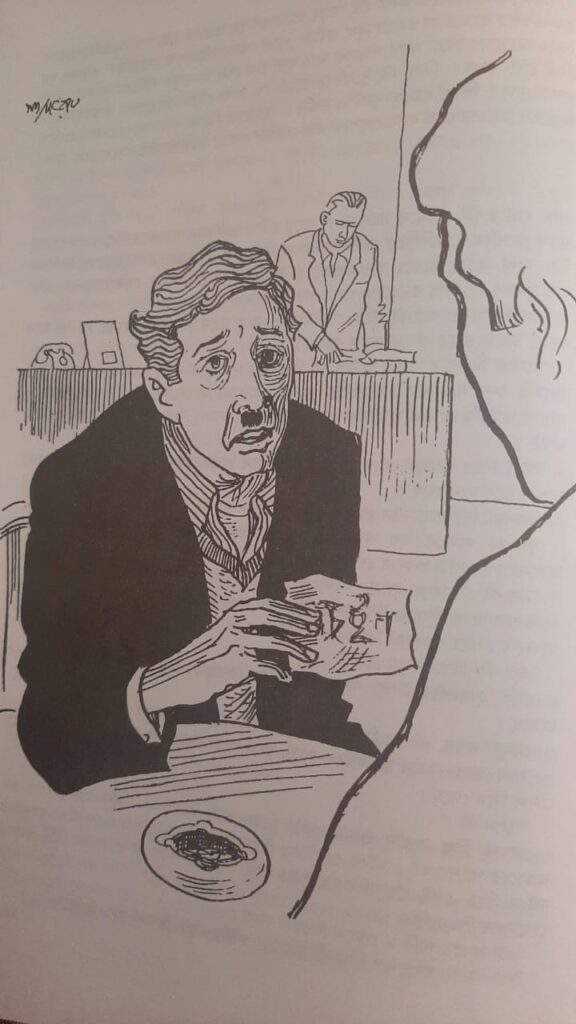

তারপর আসা যাক দেখার বর্ণনায়। নিশিকান্ত চরিত্রটির যে অবয়ব লেখক দিলেন,তা হল এইরকম- ‘ভদ্রলোক একটা স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাঁচওয়ালা চশমা পরেছিলেন। বয়স বোধহয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশৈর বেশি নয়। ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোণা গোঁফ আছে, যেটাকে বোধহয় বাটারফ্লাই বলা হয়।।‘ (সত্যজিতের কি চার্লি চ্যাপলিনের সেই বিখ্যাত গোঁফের ছবি মাথায় ঘুরছিল?) উল্লেখ্য বাটারফ্লাই শব্দটা লালমোহনবাবুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সেটা গোঁফ বোঝাতে নয়, সাঁতারের বাটারফ্লাই স্ট্রোক বোঝাতে। হেদোতে লালমোহনবাবু একসময় নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। তখন তাঁর বাটারফ্লাই স্ট্রোক দেখে হাততালি দিত দর্শকরা।

অন্যদিকে তোপসের বয়ানে লালমোহনবাবুর প্রথম দেখা এই রকম-‘যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমতো রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু ইঞ্চি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, বাড়ার বয়স যায়নি। ইনি কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।“

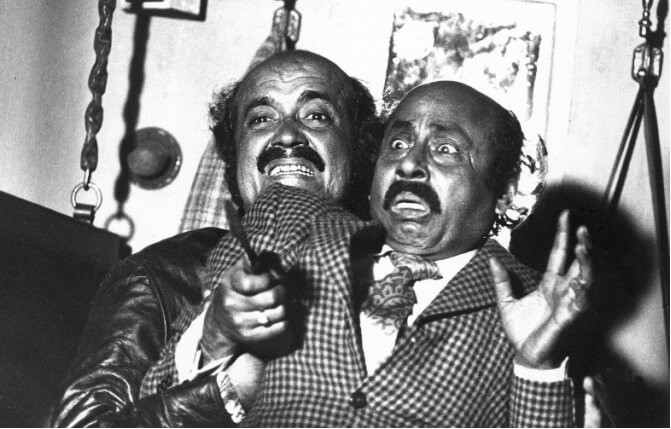

একটু পরেই এই রোগা লোকটাই রহস্যরোমাঞ্চ লেখক জটায়ু জেনে তোপসের বয়ান-‘ফেলুদা হাসি চেপে রেখেছে কী করে? আমার তো সেই যাকে বলে পেট থেকে ভসভসিয়ে সোডার মত হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে। ইনিই জটায়ু! আর আমি ভাবতাম যেরকম গল্প লেখে, চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেমস বন্ডের বাবা।‘

পরের রহস্য কাহিনি ‘বাক্স রহস্য’তে তোপসে জটায়ুর বর্ণনাতে আরও মজাদার তথ্য যোগ করছে-‘এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের দেখে হাসি পায়। লালমোহনবাবু হলেন সেই ধরনের লোক। হাইটে ফেলুদার কাঁধের কাছে, পায়ে পাঁচ নম্বরের জুতো, শরীরটা চিমড়ে হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে এনে ভাঁজ করে বাঁ হাত দিয়ে কোটের আস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে দেখেন, আবার পরমূহূর্তেই পাশের ঘর থেকে আচমকা হাঁচির শব্দ শুনে আঁতকে ওঠেন।‘

এরপর আসা যাক পরিচয় পর্বে। ‘সোনার কেল্লা’ -তে আগ্রা থেকে বান্দিকুই যাওয়ার ট্রেনের ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্টে জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদার প্রথম আলাপ তোপসের বয়ানে এই রকম-‘ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন,”অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা শুনচি। দূর দেশে এসে জাত ভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাতৃভাষাকে একরকম বাধ্য হয়েই বয়কট করতে হবে।“

অন্যদিকে গ্যাংটক ভিন রাজ্যে হলেও সেখানে প্রচুর বাঙালির সমাগম। তাই এখানে ‘দূর দেশে জাত ভাইয়ের দেখা পাওয়ার তত্ত্বে সত্যজিৎ যাননি। বরং অচেনা মানুষ যেভাবে পরিচিত হয় সেই তালে তোপসের বয়ানে নিশিকান্ত-ফেলুদার সঙ্গে আলাপ করেন।

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষনীয়। নিশিকান্ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে খুব একটা মুখ খোলেননি। কারন নিশিকান্ত শুধুমাত্র ওই কাহিনিরই একটি চরিত্র। তার বেশি নয়। অথচ জটায়ুর বিষয়টাই আলাদা। সত্যজিৎ এই চরিত্রকে আনছেন ফেলুদা আর তোপসের সঙ্গী হওয়ার জন্য। অর্থ্যাৎ ‘সোনার কেল্লা’র পরবর্তী ফেলুদা কহিনীতেও তিনি থাকছেন। তাই প্রাথমিক আলাপচারিতাতেই ভদ্রলোক তাঁর হাইট বাড়ানোর নিদারুণ প্রচেষ্টার গল্পও বলে দিলেন।

এখানে বলা দরকার যে ১৯৭২ সালের জুন মাসে টানা ১১ দিনে লেখা পরবর্তী কাহিনি বাক্স রহস্য-এর চতুর্থ অধ্যায়ে লালমোহনবাবু হাজির এবং শুধু হাজির না, সিমলা অভিযানে ফেলুদা-তোপসের সঙ্গীও। সেই শুরু তিনজনের একসঙ্গে পথ চলা। দু’দশক পরে লেখকের প্রয়াণের পরে, ১৯৯২ সালের শারদীয়া দেশে বের হয় ‘রবার্টসনের রুবি’। ১৯৯৫-৯৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে সন্দেশে প্রকাশিত হয় ‘ইন্দ্রজাল রহস্’’, যা ১৯৯৮ সালে কলকাতায় ফেলুদাতে ঠাঁই পায়। এ বাদেও ১৯৯৭ সালে শারদীয়া দেশে প্রকাশিত হয় এক অসম্পূর্ণ ফেলুদা কাহিনি ‘আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার’ যেটাকে আপাতত শেষ জটায়ু কাহিনিও বলা যায়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২৮টা কাহিনিতে থি মাসকেটিয়ার্স এর সদর্প উপস্থিতি।

চলবে

ছবি সৌজন্য: Facebook

মূলত শিল্প বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকতায় ব্যপ্ত বিগত তিন দশক। তবে সুযোগ পেলে ক্যামেরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়া বা অন্য ধরনের লেখাতে প্রাণের আরাম খোঁজার চেষ্টাও চলে