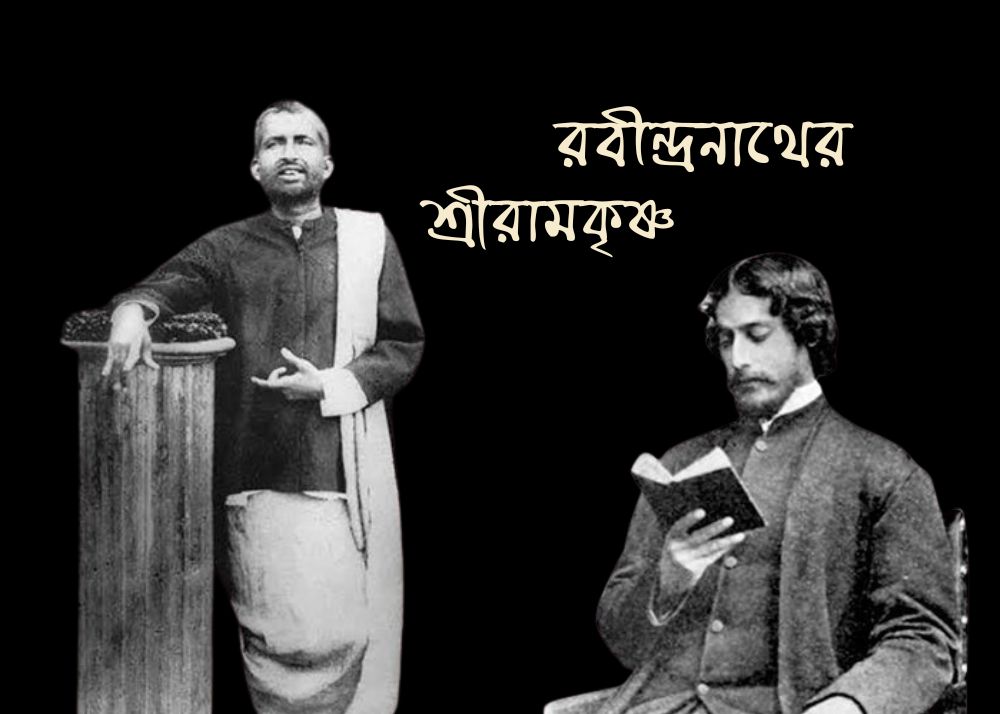

আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির দুনিয়ায় অন্যতম দুই অলোকসামান্য মহাপুরুষ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (Ramkrishna Dev) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)। দুই যুগন্ধরই মানুষের কল্যাণ ও বিকাশের লক্ষ্যে তাঁদের নিজস্ব দর্শনগত ভাবনার পথে হেঁটেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজাত অন্তর্দর্শনজাত উপলব্ধি থেকে উঠে আসা লোকশিক্ষার মাধ্যমে মানবচেতনার উত্তরণের সাধনায় রইলেন চিরকাল রত। সহজ গল্প ও কথার মধ্যে দিয়ে দেওয়া তাঁর অমৃত উপদেশ জন্ম দিয়েছিল একাধিক আগুনঝরানো সাধক ও কর্মবীরের। যাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর অতুলনীয় সারস্বত সৃষ্টি ও নানা গঠনমূলক কর্মের মাধ্যমে হলেন বিশ্বজয়ী এবং বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতকে করলেন আলোকজ্জ্বল।

আরও পড়ুন: ‘সীতা’র কপিরাইট কেড়েও রোখা যায়নি তাঁর উত্থান, শতবর্ষে বাংলা নাটকের ‘শিশির যুগ’

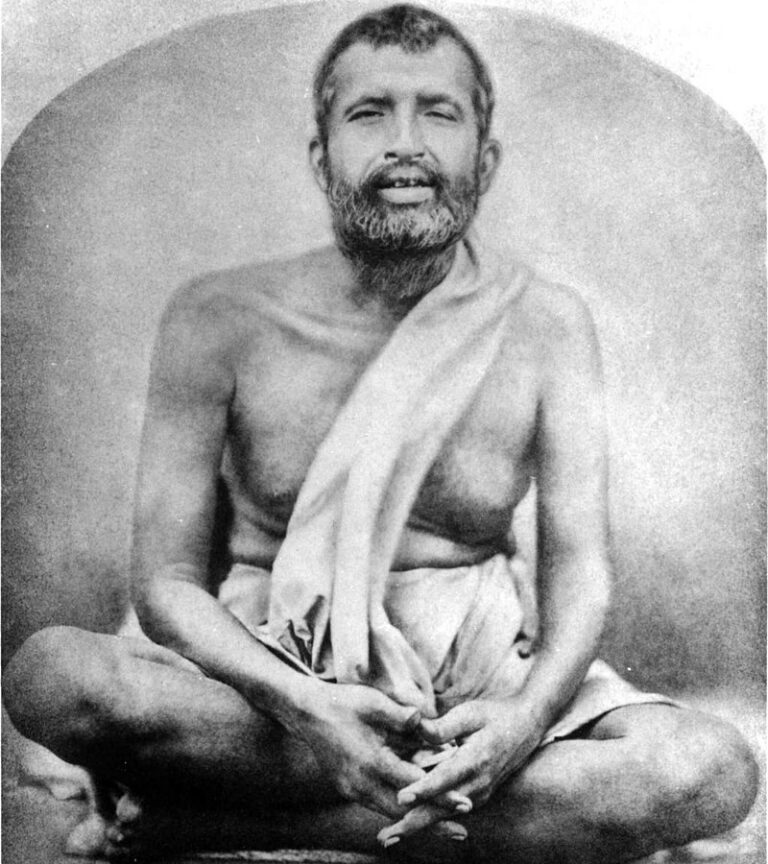

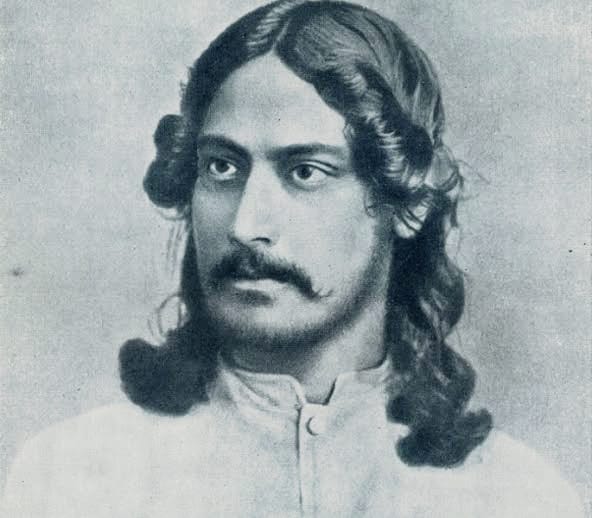

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramkrishna Dev) ছিলেন ২৫ বছরের বড়। ১৮৩৬-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি হুগলির এক প্রত্যন্ত গ্রাম কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্ম ঠাকুরের। তখন তিনি গদাধর। অন্যদিকে কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১-র ৭ মে জন্মালেন রবীন্দ্রনাথ। সবদিক থেকে দুটি ভিন্ন পরিবেশ। এমনকি ধর্মগত দিক থেকেও আলাদা― গদাধর হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের আর রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত। কিন্তু একটা বিষয়ে দারুণ মিল। তা হল, দুজনের কেউই প্রথাগত লেখাপড়ার দিকে যাননি। একেবারে প্রথম দিকে অল্প কয়েকদিন গ্রামের পাঠশালায় যাওয়া ছাড়া বাকি জীবনে পঠন-লিখনের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না পরমহংসদেবের। কিন্তু জন্ম থেকেই যে অভাবনীয় আত্মদর্শনগত শিক্ষার ভাণ্ডার নিয়ে এসেছিলেন তিনি, তার অভূতপূর্ব প্রকাশ আমরা দেখলাম পরবর্তীকালে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ শুরুতে কিছুদিন কয়েকটি ইস্কুলে ঘুরে, পরে নিজ-পথের শিক্ষায়, সৃষ্টিতে নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন, সেকথা নতুন করে বলা তো বাহুল্যমাত্র। দুই মনীষীই নিজস্ব উপলব্ধিগত জায়গা থেকে এক আত্ম-অন্বেষণের জগতে ডুবে রইলেন আজীবন এবং বিশ্বসংসারকে তা দান করে গেলেন আপন গরিমায়।

একটা বিষয় খুব আশ্চর্যের ঠেকে! তা হল, বারকয়েক মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, এই দুই মহানের সেভাবে কোনওদিন কথাবার্তা হল না কেন? ঠাকুর তো বারে বারে ছুটে যেতেন নানা গুণীজনের কাছে। তাঁর কাছেও এসেছেন বেশ কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার মিলিত হয়েছেন ঠাকুর। গেছেন ব্রাহ্মদের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে। এসব সময়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামনে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে, অথচ তাঁর ক্ষেত্রে কোনওরকম বাহ্যিক আগ্রহ দেখাননি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও সেভাবে কখনও ঘেঁষেননি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। এর কারণ বুঝতে চাওয়া বৃথা। হয়তো দুজন দুজনের অন্তর-প্রকৃতির আঁচ অনুভব করতেন প্রথম থেকেই। তা থেকে মিলত সমচিত্রের আভাস। তাই বোধহয় বাহ্যিক ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন অনুভব করেননি তাঁরা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটেছিল সংগীতের মাধ্যমে। আমরা জানি, ঠাকুর গাইতে পারতেন অনেক গান। আবার অন্যের কাছ থেকেও বরাবর গান শুনতে চাইতেন। তাঁর সাধনার অন্যতম অবলম্বন ছিল সংগীত। প্রিয়তম ‘নরেন’-এর গান শুনতে ঠাকুর সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) যে একজন উচ্চমানের সংগীতশিল্পী ছিলেন তা সকলেই জানেন। অসাধারণ ধ্রুপদ গাইতেন। ব্রাহ্মসমাজে যেতেন নিয়মিত। ফলে, বহু ব্রহ্মসংগীত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এই সংগীত মূলত ধ্রুপদ আধারিত। এর মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতও ছিল। যার অনেকগুলিই নরেন্দ্রনাথের আয়ত্তে ছিল। ঠাকুরের সামনেও স্বামীজী গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান। শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীত-সংযোগ বোধহয় সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল ‘নরেন’-এর সঙ্গেই। এত বেশি সংখ্যক গানের আদানপ্রদান বোধহয় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আর কোনও ভক্ত বা শিষ্যের হয়নি। তথ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছিলেন নরেন-কণ্ঠে, সেগুলি হল, “গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে…” (গুরু নানকের একটি শিখ ভজন থেকে তৈরি), “দিবানিশি করিয়া যতন…” ও “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা…”।

সামনে বসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও গান শুনেছিলেন ঠাকুর। ১৮৮৩ সালের ২ মে নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ির ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে চৈত্র মাসের কৃষ্ণাদশমী তিথিতে অনুষ্ঠিত সমাজের উৎসবে পরিবেশিত সমবেত প্রার্থনা-সংগীতের নেতৃত্বে ছিলেন ২২ বছর বয়সী যুবক রবীন্দ্রনাথ। সামনে শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন পরমহংসদেবও। এই সম্পর্কে ৫ মে (১৮৮৩) একটি প্রতিবেদনও বেরিয়েছিল স্টেটসম্যান কাগজে।

রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে একটি বা দুটি ক্ষেত্র ছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ তেমনভাবে চোখে না পড়লেও, যেটুকু আছে, তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৩৩ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘মালঞ্চ’ উপন্যাসে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ। যার একটি বিশেষ অর্থবহ দিক আছে। ‘আদিত্য’, ‘নীরজা’ ও ‘সরলা’— এই তিনজন উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। আদিত্য একজন উদ্যান-বিশেষজ্ঞ ও ফুলের ব্যবসায়ী। তাঁর স্ত্রী নীরজাকে নিয়ে, বাড়ির বিরাট বাগান সে পরিচর্যা করে। ফল-ফুলের সৌরভ-শোভার সঙ্গে মিশে থাকে তাদের আনন্দ। হঠাৎ সন্তান হতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয় নীরজা। প্রসব করে মৃত সন্তান। আনন্দ পরিণত হয় চরম বিষাদে। এই সময় আদিত্যর বাল্যসঙ্গিনী, তার মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে সরলা আসে বাগান পরিচর্যায় সাহায্য করতে। ক্রমশ দুজনের সম্পর্ক বিশেষ গভীরতার দিকে যেতে থাকে। শুয়ে শুয়ে তা অনুভব করে নীরজা। একইসঙ্গে সাধের বাগান আর প্রাণের স্বামীকে হারানোর আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। সে রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তার শয্যার মাথার ওপরেই দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুরের ছবি, যিনি নীরজার একমাত্র আশ্রয়। দেওর ‘রমেন’-কে একসময় সে বলে, “যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায়, তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি।” সব খোয়ানোর আশঙ্কায় একসময় ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে নীরজা, “বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা-অর্চনা সব গেল আমার।”― এ যেন এক অচেনা রবীন্দ্রনাথ!

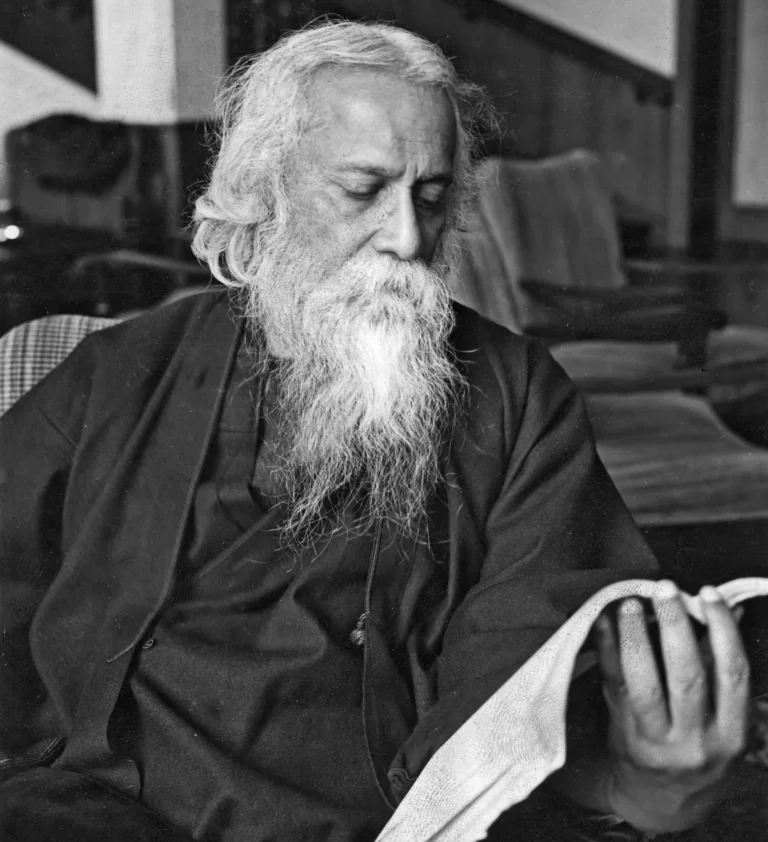

১৯৩০-এর দশকে এসে, শেষ বয়সের রবীন্দ্রনাথের (Rabindranath Tagore) চিন্তায় কি নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? ভারত তথা সারা পৃথিবীর উদ্দেশে আজীবন যে মানবতার বার্তা দিলেন কবি, তৎকালীন সময়ে তার এক উলটো চেতনাহীন চেহারা যখন ভীষণভাবে পীড়িত করছিল রবীন্দ্রনাথকে, তখন হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় ও চৈতন্য-গঠনের যে উপদেশ, তার সার্থকতা নতুন করে তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। কারণ, এই ১৯৩০-এর দশকেই আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার প্রকাশিত হচ্ছেন রবীন্দ্র-ভাবনায় ও সৃষ্টিতে। ১৯৩৩-এ লিখলেন ‘মালঞ্চ’, ১৯৩৬-এ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষে ‘পরমহংস রামকৃষ্ণদেব’ নামে একটি ১২ লাইনের কবিতা এবং ১৯৩৭ সালে ঠাকুরের জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশাল বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন।

১৯৩৭-এর ১ মার্চ থেকে ৮ মার্চ, আটদিন ব্যাপী কলকাতায় হয়েছিল বিশ্ব ধর্মসম্মেলন। উপলক্ষ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকা তখনকার প্রায় প্রত্যেক দিকপাল ও মহান ব্যক্তিত্বদের রত্ন-সমাবেশ ঘটেছিল সম্মেলনে। এছাড়াও, সারা পৃথিবীর ২২-২৩টা দেশ থেকে এসেছিলেন প্রখ্যাতজনেরা। প্রতিদিন সম্মেলন হয়েছিল টাউন হলে। শুধু ৩ মার্চ বাদে। ওইদিন সভা বসেছিল ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে এবং এইদিনই সভাপতির আসনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাকি দিনগুলোতেও বিভিন্ন যশস্বী ব্যক্তিত্বেরা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং অবশ্যই সম্মেলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সরাসরি দীক্ষিতদের মধ্যে তখন জীবিত ছিলেন অনেকেই। এইসব পণ্ডিত সাধক ও দার্শনিকদের মূল্যবান মতামত উঠে এসেছিল তাঁদের বিভিন্ন লেখায় ও বক্তব্যে। ধর্মসম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়টি ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত সেই অমোঘ বাণী “যত মত তত পথ” তখনকার পৃথিবীতে কতখানি প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে। প্রসঙ্গত, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের এই বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা কি নতুন করে বলার দরকার আছে?

৩ মার্চ তাঁর সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। যা ছিল ইংরেজিতে। পরের দিনের অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের ৪ মার্চের (২০ ফাল্গুন, ১৩৪৩) আনন্দবাজার পত্রিকায় গোটা ভাষণটির বাংলা তরজমা বেরিয়েছিল। তখন কাগজের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ধরেই নেওয়া যায়, এই অসামান্য বঙ্গানুবাদটি তাঁরই করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের মূল অভিমুখটি কী ছিল, শুরুর কিছুটা অংশ দেখলেই বোঝা যায়―

“বন্ধুগণ!

কালকৌলিন্যমণ্ডিত ধর্মমতগুলি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা দেয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার তেমন ধারণা নাই, কাজেই ধার্মিক বলতে সচরাচর যাহা বুঝায় সেই হিসাবে আমি ধার্মিক পদবাচ্য কি-না তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং আমি যখন এই বিদ্বজ্জন সংসদে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হই তখন স্বভাবতই আমি ইতস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু যে মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মহাসম্মেলনের আয়োজন তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হই। পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি। ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশস্ত মন আপাত পরস্পরবিরোধী [রূপে] প্রতীয়মান বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তাঁহার আত্মার সারল্যে পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তাদের আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যাভিমান চিরধিক্কৃত।…”

এর পাশাপাশি দেখা যাক, ১৯৩৬-এ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে তাঁর ‘রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব’ কবিতায় কী লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ―

“বহু সাধকের

বহু সাধনার ধারা

ধেয়ানে তোমার

মিলিত হয়েছে তারা।

তোমার জীবনে

অসীমের লীলাপথে

নূতন তীর্থ

রূপ নিল এ জগতে ;

দেশ বিদেশের

প্রণাম আনিল টানি

সেথায় আমার

প্রণতি দিলাম আনি।।”

এসব থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দেশ ও পৃথিবীতে মানবসভ্যতার বিপথগামিতা, ধর্মীয় ভেদাভেদ নিয়ে সংঘাত, যুদ্ধের আগমনবার্তা (কয়েকবছর পরেই যা বাস্তবায়িত) ইত্যাদি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মানবমিলনের ভাবধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও আশ্রয়ের মন কতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তথ্যঋণ :

১) শ্রীম কথিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ ১ও ২(উদ্বোধন)

২) ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ২য় খণ্ড(পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৩) শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ’― রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া)

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Britannica

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

2 Responses

ভাল লাগল ।

খুব সুন্দর লেখা হয়েছে।

এই সময় Romain Rolland এর দুটো বই প্রকাশিত হয়েছিল, একটি শ্রী শ্রী ঠাকুরের ওপর, আরেকটি স্বামী বিবেকানন্দের ওপর।

প্রফেসর চিন্ময় গুহ-র একটি মনগ্রাহী বক্তৃতা আছে, যেখানে এর উল্লেখ আছে।

আপনার যোগাযোগ এর উপায় জানা গেলে শেয়ার করে দেবো।

আমার নমস্কার গ্রহণ করতে অনুরোধ করি।