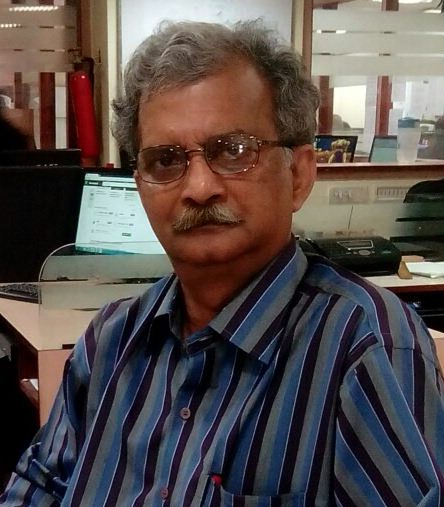

মৃদুল দাশগুপ্ত বাংলা কাব্যজগতে একজন অগ্রগণ্য কবি। তাঁকে সত্তর দশকের কবি বলেন কেউ কেউ। কিন্তু কবিকে সময়ের শৃঙ্খলবন্ধনে সীমায়িত করা অনাবশ্যক। কারণ কবি সকল যুগের ধারক বলেই তিনি কবি। মৃদুল দাশগুপ্ত কবি হিসেবে শক্তিমান, প্রতিবাদী, স্পষ্টবাক। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন সুস্নাত চৌধুরী।

সুস্নাত চৌধুরী: মৃদুলদা, এর আগে একাধিকবার আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আজ বাংলালাইভ ডট কম-এর আমন্ত্রণে আরও একবার। তবে, এই সাক্ষাৎকারে সেসব পুরনো কথাবার্তার পুনরুক্তি আপনাকে দিয়ে যথাসম্ভব না করানোরই চেষ্টা করব। প্রথমে একদম এই সময়ের দিকে তাকাই। একদিকে দুনিয়া জুড়ে অতিমারীর দাপট, আবার আর একদিকে আমাদের ঘরে রাজনৈতিক সংকটও কিছু কম নয়। এমতাবস্থায় কবিতা কতটা সহায়? বা, বাংলা কবিতা কি আদৌ পারছে আজ কোনও শুশ্রূষা সরবরাহ করতে?

মৃদুল দাশগুপ্ত: দেখো কবিতা তো রোগ নিরাময়ের প্রতিষেধক নয়। কেউ সঙ্গীতে আসক্ত, কেউ কবিতায় আসক্ত। এই যে মানুষজন আমাদের মতো, তাদের মনে কবিতার কোনও পংক্তি বা কারও কোনও কবিতা, কারও গান, সে সব যেন হাত বোলায়। শুশ্রূষা কিংবা প্রতিষেধক না-বলে, আমি যদি বলি এটা আমাদের একটা আশ্রয়, মানে আমাদের দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদ এসব সময় কবিতা একটা আশ্রয়। কবিতা নিয়ে, একটা কবিতার বই নিয়ে বা কবিতা পড়তে পড়তে আমরা এসব বিপদ-আপদ, দুঃখ-বেদনা যাতনা, এগুলো ভুলে থাকতে পারি। এই ভাবে দেখলে কবিতা একটা সহায় তো অবশ্যই…।

সুস্নাত চৌধুরী: কিন্তু যে সংকট ধরুন মানুষের তৈরি করা, সেটা রাজনৈতিকও হতে পারে, অর্থনৈতিক-সামাজিক হতে পারে, সেখানে তো কবিতা প্রতিবাদেরও ভাষা?

মৃদুল দাশগুপ্ত: সেখানে আবার আমি একটু অন্যরকমভাবে বলব। এই যে করোনা নামে রোগটা, আমার জীবনকালে এত ভয়ঙ্কর কোনও রোগ দেখিনি বা এইরকম বিপদ ২০১৮ সালেও আমরা অনুমান করিনি। এমনকী, গত জানুয়ারি মাসে, যখন আমি একটি ওয়েব পোর্টালে কর্মরত ছিলাম, তখন জানতে পেরেছি যে চিনের হুনান প্রদেশে করোনা ছড়িয়েছে। তখন এ নিয়ে খবরও লিখেছি, কিন্তু এই বিপদ সম্পর্কে ভাবিনি। জানুয়ারির শেষ দিকে এসব যখন লিখছি, তখনও এতখানি বিপদ আসছে বুঝতে পারিনি। ঘটনাচক্রে মার্চ মাসে এসে সেটা আমাদের ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল। কড়া বিধিনিষেধ তৈরি হল। আতঙ্ক ছড়াল চতুর্দিকে। এখন অবশ্য কিছুটা শিথিল হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। মানুষ কর্মজীবনে ফিরেছে। কিন্তু গোড়ার দিকে তো ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। তুমি রাজনৈতিক জায়গায় আসতে চাইছ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই রোগটা একটা বিচিত্র রোগ যেখানে মানুষ মানুষের শত্রু এবং আমাদের দেশে এর প্রভাব তো বিপুলভাবে রাজনৈতিক। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তোমার সুস্নাতটা। যে, কবিতার মাধ্যমে কি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা যায়? আমি বলব, না সেটা করা যায় না। কিন্তু এটাও বলব, যে এই দুঃসময়ে কেউ যদি একটা প্রেমের কবিতা লেখেন, বা একটা শুভ চিন্তার কবিতা লেখেন, কেউ যদি প্রকৃতির বর্ণনা বা কোনও মহাজাতিক বিষয়াদি নিয়ে কবিতা লেখেন, সেগুলোও অবশ্যই প্রতিবাদ। বা ধর রাজনৈতিক প্রতিবাদের কবিতাও তো অনেকে লেখে। আমিও আমার বয়সকালে লিখেছি। সেই কবিতা তার নিজস্ব গতিপথে এগিয়ে যাবে। যার যে রকম প্রতিক্রিয়া হবে, সে তেমনভাবে লিখবে।

সুস্নাত চৌধুরী: আপনি নকশাল আমল থেকে নন্দীগ্রাম দেখেছেন। সেইসব অশান্ত সময়ের সঙ্গে আজকের সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক পরিস্থিতিকে কীভাবে তুলনা করবেন? এবং আপনি এই সময়কে কীভাবে কাউন্টার করেন?

মৃদুল দাশগুপ্ত: নকশালবাড়ির আন্দোলন হয়েছিল আমার কিশোর বয়সে। তার বয়স এখন ৫০ পেরিয়েছে। কিন্তু তার জের নানাভাবে ভারতের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে রয়ে গিয়েছে। তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে পশ্চিমবাংলায় নকশালবাড়ি আন্দোলন স্তিমিত হবার পরেও বিহারে সেটা টিঁকে ছিল। বিহারের নকশালরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এ কথা ঠিক। কিন্তু তবু তারা একজোট হয়ে জাতপাতের বিরুদ্ধে, ভূমিসেনা, রণবীর সেনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দলিত, নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়, গ্রামবাসী, কৃষক সকলে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল বলেই লিবারেশন অতগুলি আসনে জিততে পেরেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কমিউনিস্ট দলগুলির বিকাশ এবং শ্রীবৃদ্ধি হয় জনসাধারণের ভেতর থেকে। আন্দোলন ছাড়া সেটা ছড়াতে পারে না। কিন্তু গত দশ-পনেরো বছরে আমাদের রাজ্যে খুব উল্লেখযোগ্য কোনও বড় আন্দোলন হয়েছে কি? অথচ অভিযোগ তো কম নেই!

সুস্নাত চৌধুরী: যাইহোক আমরা রাজনৈতিক জায়গা থেকে কবিতার দিকে ফিরি। খুব সামগ্রিকভাবে দেখলে, সাম্প্রতিক বা গত এক-দুই দশকের বাংলা কবিতা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? সেটা জানতে চাইব।

মৃদুল দাশগুপ্ত: গত এক-দুই দশক যদি বলা হয়, তাহলে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রটি খানিকটা বদলেছে বলা যায়। মুদ্রিত লিটল ম্যাগাজিন সংখ্যায় কম প্রকাশিত হচ্ছে। সেই জায়গা নিচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেসবুক ইত্যাদি এবং পত্রিকার জায়গাটি সরাসরি নিচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এর ফল ভাল এবং মন্দ দু’রকম। ভালর দিকটি হল, তরুণ প্রজন্ম সাহিত্যচর্চা এবং প্রকাশের একটি অবাধ জায়গা পাচ্ছে, কিন্তু এই অবাধ পরিসর তাদের বিপক্ষেও যাচ্ছে। কারণ সহজে প্রকাশ করতে পারছে বলে তারা সম্পাদনা বা পরিমার্জনার পরোয়া করছে না। এতে তাদেরও লেখার গুণমান উন্নতিলাভ করে না, পাঠকের পক্ষেও তা মস্ত ক্ষতি। তুমি বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি আমি? এখানে যথেচ্ছাচার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি আমি। আমি ভুল বলতে পারি, হয়তো আমি এই সময়কে পুরোপুরি বুঝতে পারছি না এমনটাও হতে পারে। কিন্তু একথা আমাকে বলতেই হবে গত দশ পনেরো বছর ধরে আমি এভাবে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের সমসময় বা আমাদের পরবর্তী সময় অনেক কবিই ভাল লিখলেও স্বীকৃতি পাননি। আবার অনেকে যোগ্যতার তুলনায় অনেক বেশি করে স্বীকৃতি ও ক্ষমতা লাভ করেছেন। তারা পরামর্শদাতা হয়েছেন। এবং তারা নানা ভাবে আকর্ষণ করার উপকরণ তৈরি করেছেন।

সুস্নাত চৌধুরী: ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যে সিনিয়র কবিরা তরুণতরদের ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার কি কখনো নিজের প্রতি তেমন সন্দেহ হয়েছে বা এইরকম কিছু মনে হয়েছে?

মৃদুল দাশগুপ্ত: আমি এ ক্ষেত্রে একটু কঠিন কথা বলব। আমাদের সমসময় বা আমাদের পরবর্তী সময় অনেক কবিই ভাল লিখলেও স্বীকৃতি পাননি। আবার অনেকে যোগ্যতার তুলনায় অনেক বেশি করে স্বীকৃতি ও ক্ষমতা লাভ করেছেন। তারা পরামর্শদাতা হয়েছেন। এবং তারা নানা ভাবে আকর্ষণ করার উপকরণ তৈরি করেছেন। অনেক অল্পবয়সী তাতে আকৃষ্ট হয়েছেন। ধরো, আমি অভিসন্ধিমূলক ভাবে একটি দল তৈরি করলাম কিশোর অনুরাগীদের নিয়ে। আমি তাদের পরামর্শ দিতে লাগলাম, আমি তাদের প্রকাশনের ব্যবস্থা করে দিলাম। একেবারে ধর্মাবতার হয়ে গেলাম। কাব্যজগতে এমনটাও তো ঘটে। এর সঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে বোঝা বা না বোঝার কোনও সংযোগ নেই।

সুস্নাত চৌধুরী: পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের এই সময়ের কবিতাচর্চাকে কি আপনি একই স্রোত হিসেবে দেখবেন নাকি তাদের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক কিংবা কাব্যভাষাগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে তারতম্য করবেন?

মৃদুল দাশগুপ্ত: আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ বলে বলব না। সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষা চর্চার প্রেক্ষাপট দেখব। সে আমদের উত্তরবঙ্গ হোক বা আমাদের পুরুলিয়া হোক, আমাদের নদিয়া হোক, আবার ধরো বাংলাদেশ। প্রতিটি অঞ্চলের নিরিখে তার স্থানিক বাস্তবতা অর্থাত্ যে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি, তার তো একটা এফেক্ট আছে। আমি বলছি যে বনাঞ্চলে, পাহাড়ের কোলে যে কবি বসে আছে তাকে চারপাশ যা দিচ্ছে, আর সমুদ্রের ধারে যে কবি বসে আছেন তাকে চারপাশ যা দিচ্ছে সেটাও তো তাদের তফাত্ করে দিতে পারে, সেখানে হয়তো কোনও ভৌগোলিক দেওয়াল থাকে কিন্তু আমরা সকলেই একই ভাষায় লিখছি। এর একটা ব্যবহারিক বাস্তবতা আছে। উপভেদ আছে।

[the_ad id=”270085″]

সুস্নাত চৌধুরী: গত বছর কয়েক ধরে মনে হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া যেন আমাদের চেনা সব ইকুয়েশন তছনছ করে দিচ্ছে। একদিকে হয়তো অবান্তর সব লেখাপত্র বা অর্থহীন লাইভ আর ওয়েবিনারের ঢল, কিংবা আত্মপ্রচারের চূড়ান্ত! কিন্তু এ-কথাও তো অস্বীকার করা যাবে না, সামাজিক মাধ্যমের এই গুটিকয় ‘গ্লোবাল’ প্রতিষ্ঠান পেরেছে ‘লোকাল’ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পিছনে ঠেলে দিতে। এইসব ‘লোকাল’ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই তো আপনারা একদা সোচ্চার হয়েছিলেন। নিজে ঘোষিতভাবে বাণিজ্যিক কাগজে লেখার রাস্তা থেকে সরে আসা হোক কিংবা শতজল ঝর্নার ধ্বনি আন্দোলন। সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে আজ সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভূমিকাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইবেন?

মৃদুল দাশগুপ্ত: ওই সব বৃহৎ সংবাদপত্রের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুমি আজকে স্থানীয় মাধ্যম বলছ, তাইতো? মানে বলতে পারছ আরকি বা বলার সাহস রাখছ। সে যুগে সেটা ছিল না। বুঝতে পেরেছ? এটা কিন্তু আমি বলছি যে এই যে প্রযুক্তি, এই যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা এটা তো গত ২০-২৫ বছরের। মানে ম্যাক্সিমাম ধরলে। হ্যাঁ? এটাও হুট করে আমাদের কাছে চলে এসেছে। মানে ১৯৯১ সালেও, ৯২-সালেও আমি ভাবতে পারতাম না যে আমি হাতে একটা চৌকো যন্ত্র নিয়ে হাঁটব, সেটাতে আমি দেশে-দেশে ফোন করতে পারব, আমি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারব, ইন্টারনেটে সব দেখতে পারব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার আমেরিকা থেকে খুব সুন্দর ভাবে লিখেছিলেন যে সেখানে গাড়িতে বসেও ফোন করা যায়। গাড়িতে চলতে চলতে। হ্যাঁ? গাড়িতে সেই সিস্টেম আছে। সেটাতে আমরা অবাক হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছ? অবাক কাণ্ড। চলছে গাড়ি সেটা থেকেও ফোন করা যাচ্ছে। এগুলো তো দেখতে দেখতে আমাদের সবার কাছে চলে এল। কিন্তু ওই যে ৯০-সাল, ৮০-সাল সেই সব সময়ে কিন্তু ওই সংবাদপত্রগুলি সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করত প্রায় দানবীয় আকারে। সেখানে তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কবি সাহিত্যিক নির্মাণের চেষ্টা করেছে। তারা লিটল ম্যাগাজিনগুলিকেও আক্রমণ করেছিল, লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের আক্রমণ করেছিল। এ রকম একটি সংঘাত দাঁড়িয়েছিল সে তাতে শতজল ঝর্নার ধ্বনি তৈরি হয়। কিন্তু অচিরেই এর পালটা বাণিজ্যিক কাগজ গড়ে উঠল।

সুস্নাত চৌধুরী: আমি সেসব বুঝতে পারছি। আমি বলছি সেই জায়গা থেকে দেখলে আপনি আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার এই ভূমিকাকে কী বলবেন? সোশ্যাল মিডিয়ার এই মাধ্যমগুলো তো আরও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

মৃদুল দাশগুপ্ত: বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হলেও তুমি একটা জিনিস দেখো এদের কিন্তু ওই হস্তক্ষেপটা নেই। ও কিন্তু নির্বাচন করে দিচ্ছে না তোমাকে। তুমি একটা কবিতা দিতে চাইছ তোমার লেখা, ফেসবুক কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছে না তোমাকে। হ্যাঁ? ফেসবুক বলে দিচ্ছে ফেসবুকে যারা লিখছেন তাঁদের ভেতর অমুক অমুক অমুক ভাল লেখক, অমুক অমুক অমুক ভাল কবি এটা ফেসবুক বলছে না। ফেসবুক, টুইটার কি হোয়াটসঅ্যাপ সে কিন্তু অবাধ। আমি বলতে চাইছি তুমি অকবি তুমি লিখবে না এই ডিরেকশন দিচ্ছে না তোমাকে। বা তোমাকে রিজেক্ট করছে না। নিয়ন্ত্রণের অন্য ক্ষেত্র আছে।

ছবি সৌজন্যে: ফেসবুক

দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত সুস্নাত এখন মুদ্রণশিল্পের ওপর মনযোগ দিয়েছেন। বোধশব্দ পত্রিকা ও প্রকাশনীর সম্পাদকের দায়িত্ব সামলে সময় পেলেই লেখালেখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বই প্রকাশের নানা দিক নিয়ে ওয়র্কশপ পরিচালনা করে থাকেন।