আগের পর্ব পড়তে: [১]

বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণাবতী জয় করে তার নাম দিলেন লখনউতি

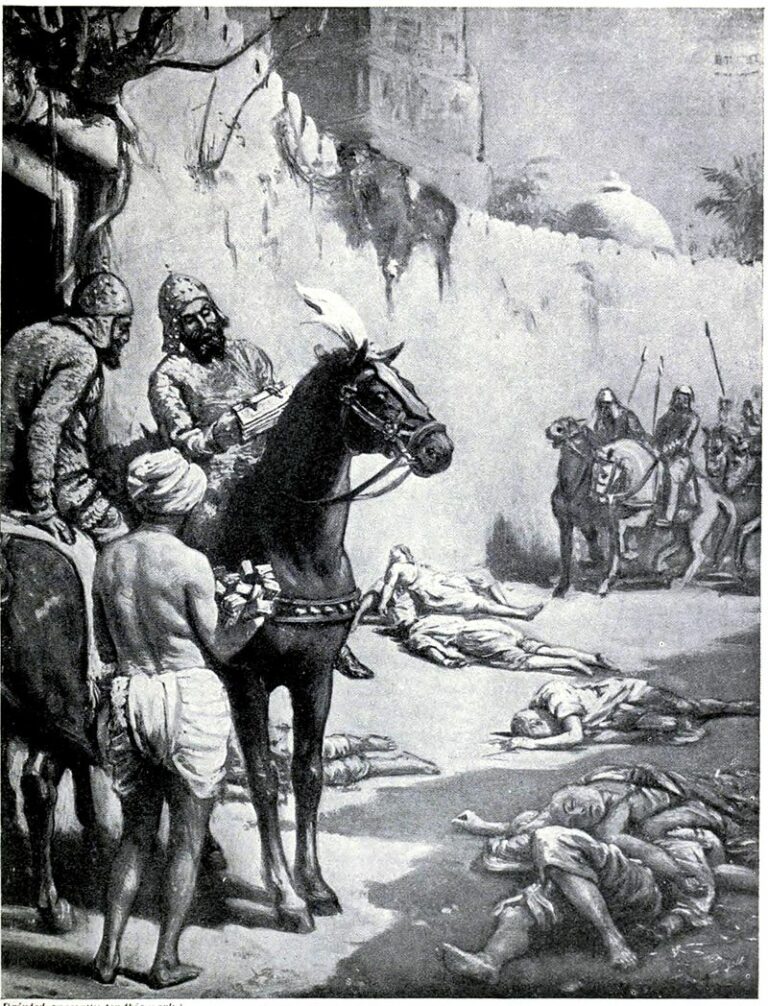

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, আনুমানিক ১২০৩-০৪ সাধারণাব্দ নাগাদ ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি অতর্কিতে নদিয়া তথা নবদ্বীপ আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করে সেখানে কিছু সৈন্যসামন্ত রেখে উত্তর দিকে বাংলার তৎকালীন রাজধানী লক্ষণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। সেন রাজত্বের শেষ দিকে, বিশেষ করে লক্ষ্মণসেনের আমলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। কট্টর শৈব সেন রাজাদের অত্যাচারে বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণ এবং আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায় খুবই কষ্টের মধ্যে ছিল। সেই সঙ্গে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। ফলে রাজা লক্ষ্মণসেন নিজে পালিয়ে যাওয়ার পর, পাঠান সৈন্যবাহিনীকে আটকানো সম্ভব ছিল না। বখতিয়ার খলজি এক রকম বিনা বাধায় লক্ষ্মণাবতী জয় করলেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন রইলেন না, আরও উত্তরে দেবকোট বা বাণগড়ে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তির বিবরণ দেওয়ার আগে বাংলার ইসলাম যুগের অন্যতম প্রধান রাজধানী-শহর লক্ষ্মণাবতী বা লখনউতি এবং বাণগড় সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যেতে পারে।

লক্ষ্মণাবতী বা লখনউতি:

সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের রাজধানীর নাম ছিল বিজয়নগর। যদিও এর ঠিক অবস্থান এখনও স্পষ্টভাবে নির্ণীত নয়, তবু অনুমান করা হয় বিক্রমপুরের কাছাকাছি ছিল এর অবস্থান। পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ি রচিত ‘পবনদূত কাব্য’তে সম্ভবত ওই বিজয়নগরকেই বিজয়পুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে বল্লাল মহানন্দা নদীর পশ্চিমপারে মালদহ-গৌড়ের একটা জায়গায় লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণের রাজধানীও ছিল এই লক্ষ্মণাবতী, কিন্তু তিনি কোনও কারণে নদিয়া বা নবদ্বীপেও একটা রাজধানী স্থাপন করেন। ঠিক কোন জায়গায় ছিল লক্ষ্মণাবতী, তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবু স্থানীয়ভাবে পাতালচণ্ডী সংলগ্ন অঞ্চলকেই লক্ষ্মণাবতীর আনুমানিক অবস্থান বলে ধরে নেওয়া হয়। বর্তমানে ওই জায়গায় যে নদীখাতের অংশ দেখা যায় সেখানে পাথরের গায়ে জাহাজ বা নৌকা বাঁধবার লোহার আংটার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এ ছাড়া খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্মণাবতীর স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

বাণগড়:

বাণগড় প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত হলেও তার অবস্থান আজকের মালদহ জেলার মধ্যে পড়ে না। গঙ্গারামপুর শহর থেকে বালুরঘাটের রাস্তা ধরে দু’ কিলোমিটার উত্তরে গেলে পড়বে পুনর্ভবা নদী, ওই নদী পেরিয়ে বাঁ দিকেই বাণগড় ঢিবি। জনশ্রুতি, বাণগড় নামটি এসেছে পুরাণের দৈত্যরাজ বাণের রাজধানী-শহর বা গড় থেকে। এই বাণগড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাভারতের একটা কাহিনিও। দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ঊষা স্বপ্নে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে যান। ঊষা তাঁর এক সখি চিত্রলেখাকে দূতী করে দ্বারকায় পাঠালেন অনিরুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য৷ নারদের সহায়তায় চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলেন বাণরাজ্যে। গোপনে বিয়ে হল দু’জনের। খবর পেয়ে দৈত্যরাজ বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দি করলেন। ওদিকে, অনিরুদ্ধকে বন্দি করা হয়েছে খবর পেয়ে কৃষ্ণ-বলরাম বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাণগড় আক্রমণ করলেন৷ উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হল ও বাণরাজ পরাজিত হলেন। যুদ্ধে যাদব বাহিনীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত বাণরাজ মৃত্যুবরণ করার আগে আরাধ্য দেবতা শিবের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং কৃষ্ণের কাছে বর প্রার্থনা করেন, বছরে অন্তত এক দিন যেন উচ্চবর্ণের মানুষ তাঁর মতো অন্তজ বর্ণের মানুষদের প্রণাম করে।

মৃত্যুপথযাত্রী বাণরাজকে কৃষ্ণ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বর দান করেন। তাই অন্তজ বর্ণের প্রতীকী বংশধর হিসেবে গাজন-সন্ন্যাসীরা বছরের শেষ এক মাস কঠোর সংযমব্রত পালন করে শেষ দিনে বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ, আগুনঝাঁপের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করে নিজেদের শিবের কাছে উৎসর্গ করেন। ওই সময়ে উচ্চবর্ণের মানুষজনও গাজন-সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে থাকেন। অনিরুদ্ধ-ঊষা কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। যে রাস্তা দিয়ে অনিরুদ্ধ ঊষাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়েন, সেই রাস্তা ‘উষাহরণ রাস্তা’ নামে পরিচিত। বাণগড়ের মধ্যে এক জায়গায় চারটে পাথরের স্তম্ভ দেখা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে বলা হয়ে থাকে, ওই স্তম্ভঘেরা স্থানে ঊষা ও অনিরুদ্ধর বিয়ে হয়েছিল।

ইতিহাসে বাণগড় জায়গাটা কোটিবর্ষ, দেবীকোট প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত। প্রত্ন-ইতিহাস সমৃদ্ধ এই অবহেলিত অঞ্চলটি বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ৷ কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৩৮-১৯৪১ পর্যন্ত সময়কালে এই অঞ্চলে খনন কাজ চালায়৷ এখান থেকে মৌর্য যুগ (আনুমানিক ৩২৪ পূর্বসাধারণাব্দ; 324 BCE) থেকে ইসলাম আমল অবধি সময়কালের প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে। ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় নিজের অধীনস্ত অনুচর আলি মর্দানের হাতে প্রাণ হারান৷ তাঁকে কবর দেওয়া হয় এই বাণগড়ের কাছাকাছি একটা অঞ্চলে৷ স্থানীয়ভাবে জায়গাটা পিরপাল নামে পরিচিত৷ ছোট একটা গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় রয়েছে কবর ও সমাধিগৃহটা। ইটের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে৷ মূল কবরও ভগ্নপ্রায়৷ যে প্রবল পরাক্রমশালী ইখতিয়ারউদ্দিন এক দিন রাজা লক্ষ্মণসেনকে আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত করে বঙ্গদেশ দখল করেছিলেন, তাঁর কবরের এমন অবস্থা দেখলে সত্যিই মন খারাপ হয়ে যায়।

রামকেলি:

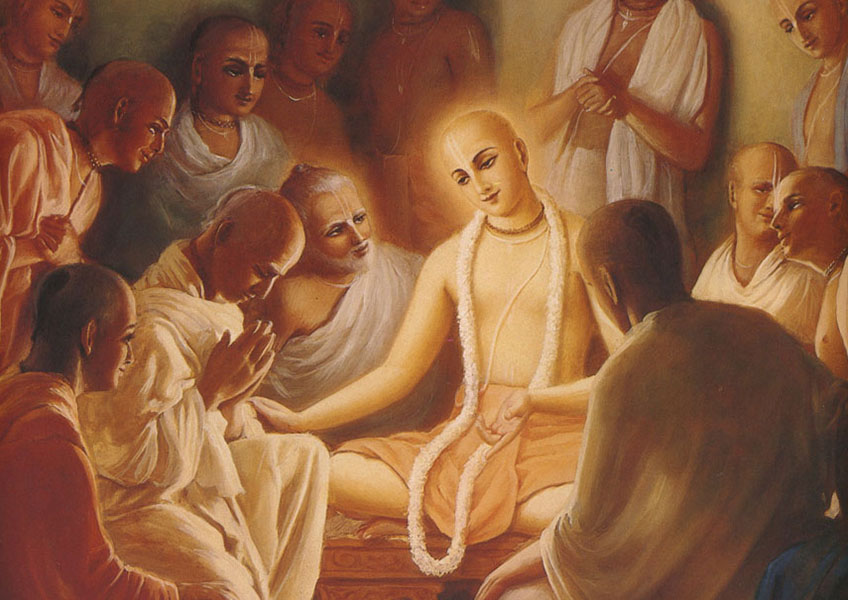

সাধারণভাবে গৌড় দর্শন শুরু হয় রামকেলি দিয়ে। ছোট্ট একটা গ্রাম। জনমানবের বাসহীন পরিত্যক্ত গৌড় নগরীর একমাত্র জীবিত গ্রাম। ভারত পরিক্রমার সময়ে শ্রীচৈতন্য এই গ্রামে এসেছিলেন, ১৫১৫ সাধারণাব্দের ১৫ জুন। তিথি হিসেবে দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি। তিনি ঠিক কত দিন ওই গ্রামে অবস্থান করেছিলেন তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কোনও কোনও পণ্ডিত জানিয়েছেন চৈতন্য রামকেলিতে তিন দিন ছিলেন, কিন্তু ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের লেখক বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

‘‘গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।

ব্রাহ্মণ সমাজ তার— রামকেলী নাম।।

দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।

আসিলা রহিলা যেন কেহ নাহি জানে।।’’

বৃন্দাবন দাস জানাচ্ছেন, চৈতন্য রামকেলিতে চার-পাঁচ দিন ছিলেন কিন্তু তিনি পাশাপাশি লিখছেন, ‘আসিলা রহিলা যেন কেহ নাহি জানে।।’ অর্থাৎ, চৈতন্য একরকম লুকিয়ে গৌড়-ভ্রমণ করেছিলেন! কিন্তু বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনীকার ও স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, চৈতন্য একেবারেই নিঃশব্দে গৌড়ে যাননি, বরং রীতিমতো খোল-করতাল বাজিয়ে হাজার হাজার ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন গাইতে গাইতে গৌড়ে পৌঁছন।

সেইসময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ ছিল তাঁরই সুলতানির অন্তর্গত। চাঁদ কাজী নামে সেখানকার এক আঞ্চলিক শাসক চৈতন্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্তনের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীরা এক বিশাল ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে নিয়ে কাজীর বাড়ি ঘিরে ফেলেন এবং চাঁদ কাজীকে তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য করেন। সেই সংবাদ যে সুলতান হিসেবে হুসেন শাহের অজানা ছিল, এমনটা মনে করবার কোনও কারণ নেই। কাজেই সুলতান হুসেন শাহ চৈতন্যের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই ধরে নেওয়া যায়। তাই চৈতন্য যখন হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে গৌড়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে কয়েকদিন থেকে গেলেন, তা কখনই রাধিকার অভিসারের মতো গোপন ছিল না।

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, বাংলার সুলতান ও নবাবদের মন্ত্রী-অমাত্য ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের একটা বড় অংশই ছিল ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। সুলতান হুসেন শাহের রাজদরবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, গোপীনাথ বসু ছিলেন তাঁর সচিব বা মন্ত্রীসভার সদস্য। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দদাস। এছাড়াও কেশব খান ছত্রী ছিলেন তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান এবং অনুপ নামে এক হিন্দু কর্মচারী টাঁকশালের দেখাশোনা করতেন।

চৈতন্য গৌড়ে আসার পর, অগণিত ভক্তের সঙ্গে হুসেন শাহের মন্ত্রী তথা দুই ভাই সনাতন ও রূপ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। প্রচলিত বিশ্বাস, সামনের রূপসাগর নামের জলাশয়ে স্নান করে এখানকার কেলিকদম্ব বৃক্ষের তলায় তিনি রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। পরে তাঁর স্মরণে এখানে নির্মিত হয়েছে মদনমোহন মন্দির। প্রত্যেক বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন তিথি উপলক্ষ্যে এখানে উৎসব হয় এবং মেলাও বসে। এখনও রয়েছে বেশ কয়েক ঘর বৈষ্ণব মহাজন। অসামান্য সুন্দর আলপনায় সাজানো খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি তাঁদের।

শ্রীচৈতন্য ‘গৌড় বিজয়’ সেরে চলে যাবার আগে রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে আহ্বান করেন তাঁর সঙ্গী হবার। রাজকর্মচারী দুই ভাই সুলতান হুসেন শাহের কাছে রাজকাজ ছেড়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলেন। সুলতান রূপকে সে অনুমতি দিলেও সনাতনকে ছাড়লেন না, এবং তিনি যাতে পালিয়ে না যেতে পারেন তাই তাঁকে বন্দি করে রাখেন চিকা মসজিদে। পরে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে আমরা ওই মসজিদের গঠন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তার পুত্র নসরৎ শাহের আমলে গৌড় নগরী সম্প্রসারিত হয়ে এক বিশাল রাজত্বে পরিণত হয়৷ ওই সময় সমগ্র গৌড়রাজ্যে শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এ কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চবংশীয় মুসলমানরা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। সেই সময়ে গৌড়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করব।

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikipedia

গ্রন্থঋণ:

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২। মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

৩। মালদহ চর্চা (১), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৪। মালদহ চর্চা (২), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৭। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা

৮। সুস্মিতা সোম, মালদহ ইতিহাস-কিংবদন্তী, সোপান কলকাতা

৯। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১০। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১১।সিদ্ধার্থ গুহরায়, মালদা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

১২। কমল বসাক, শ্রীশ্রীরামকেলিধাম রূপ-সনাতন ও মালদহের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, উৎসারিত আলো প্রকাশনী, মালদহ বুক ফ্রেন্ড, মালদহ

১৩।ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় ভাগ), গ্রন্থমিত্র কলকাতা

১৪।Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan

* পরবর্তী পর্ব প্রকাশ পাবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।