দেশে ফেরা

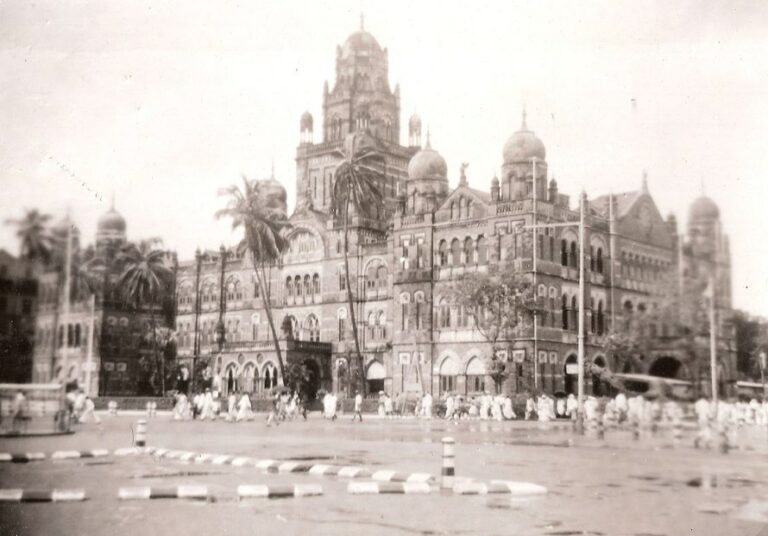

আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ। মুম্বইতে একটি আধা সরকারি সংস্থায় কাজ করি। বছরখানেক হয়ে গেছে শহরটায়। একদম অন্যরকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবার চেষ্টা চলেছে। অবিরাম গরম, ট্রেনে বাসে মিলিয়ে প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক সময় ব্যয়— এগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি অবশ্য।

তবে ভালো লাগত শহরটির প্রাণচাঞ্চল্য। অফিস থেকে ভাসিতে বেশ সুন্দর একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট দিয়েছিল। ভাসি অনেক অন্যরকম ছিল তখন। এক সহকর্মীর বাড়িতে শনিবার রাতে ভিডিও দেখে হেঁটে ফিরতাম মধ্যরাতেরও বেশ পরে। রাস্তাঘাট তখনও জমজমাট থাকত।

বিষয়বুদ্ধি চিরকালই কম। কে যেন পরামর্শ দিল কোম্পানির থেকে প্রায় বিনা সুদে ধার নিয়ে ফ্ল্যাট কেনার।

সে সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হবার দরখাস্ত করেছি। হবে কি হবে না, কোনোরকম নিশ্চয়তা ছিল না। ফ্ল্যাট কেনা মানে মুম্বইতে আটকে যাওয়া।

যুগটা অন্তর্জাল পূর্বের। একই দেশের দুই প্রান্তের দুটি শহরের মধ্যে বেশ ভালোরকম সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ছিল।

তখন বয়স অল্প, নিজেদের মতো করে সংসার করতে ভালোই লাগছিল। সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন ভালো বন্ধুও হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কর্নাটকের ডঃ প্রসাদ, মুম্বইয়ের শ্রীকান্ত কুলকার্নি এবং কলকাতার কল্যাণ দে। মুম্বই ছিল ভারতের নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। আশেপাশে বাঙালিও প্রচুর। তবুও কলকাতার অভাব বোধ করতাম সর্বক্ষণই।

ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে চন্দনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। ওর চটজলদি সিদ্ধান্ত ছিল, ‘এটা তো আমাদের দেশ নয়, কেন আমরা এখানে বাড়ি করব?’

তারপর ৩৫ বছর কেটে গেছে। দুজনেরই বয়স দ্বিগুণ হয়েছে। ভাসতে ভাসতে নোঙর বেঁধেছি বহু দূরের এক দেশে।

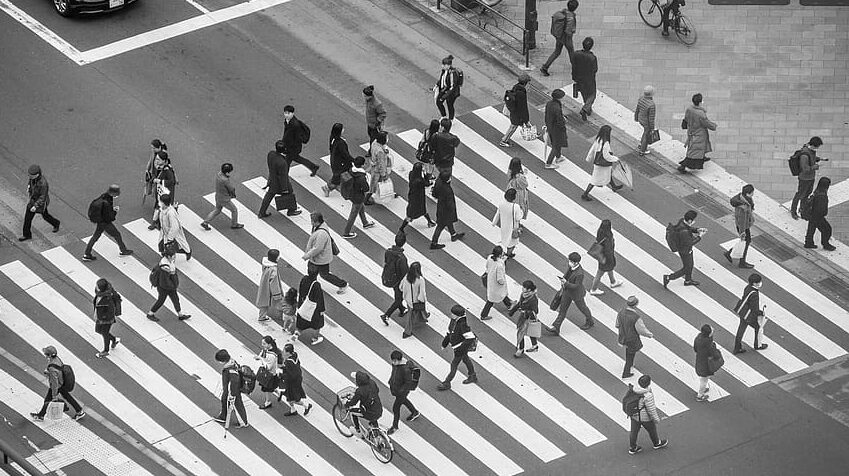

এই বিশ্বায়িত দুনিয়াতে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি তো কোন ছাড়— আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ডও আর আগের মতো দূরে নয়। বহু বাঙালি অন্য রাজ্যকে আপন করে নিয়ে সেসব জায়গাতেই থিতু হয়েছে। আবার দেখি বন্ধুবান্ধবের কয়েকজন হাটে মাঠে বাটে কর্মজীবন কাটিয়ে দিনের শেষে পশ্চিমবঙ্গেই ফিরে এসেছে শিকড়ের টানে।

আমি আরামপ্রিয় মানুষ। চাহিদা অবশ্য খুব বেশি নেই। স্থায়ী ঠিকানা ক্যানবেরা-কলকাতা দু’জায়গাতেই আছে। প্লেন থেকে নেমে সোজা রাজারহাটের ফ্ল্যাটে ঢুকি। ঘন ঘন যাতায়াতের জন্য পরদিন ঘুম থেকে উঠেই (সাধারণত এসে পৌঁছই মাঝরাতে) স্বচ্ছন্দ।

শুনি দুই নারীকে একসঙ্গে ভালবাসা যায় না। কিন্তু দুটি শহরের ক্ষেত্রে আপ্তবাক্যটি খাটে না। কখন জানি ক্যানবেরার পশ্চিমি সমাজের জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটাই মিশে গেছি। একইসঙ্গে অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা বাংল, প্রেক্ষাপট কলকাতা।

***

গল্প লিখতে পারি না। যা লিখি সবই জীবন থেকে নেওয়া। লেখালেখিতে দুটি শহরই এসে যায়।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরি না কেন? মুখের ওপর বলি না, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করে মনে মনে ভাবি— ফিরতে তো পারিই, তবে কেন ফিরব? প্রবাস এবং দেশের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা আর সেভাবে নেই। ইচ্ছে হলেই দেশে ফোন করতে পারি। টিভি খুললেই বাংলা বা হিন্দি সিনেমা-সিরিয়াল। খাবারদাবারও অনেক কিছুই পাই। এক কথায়, I get the best of both worlds.

কেউ কেউ অবশ্য ঠেস দিয়ে বলেন, গরিব দেশের taxpayer-এর পয়সায় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উন্নত দেশের সেবা করে আরামে থাকাটা অনৈতিক। সাধারণত উত্তর দিই না। কিন্তু ব্যাপারটা হল সবার জীবন একই script মেনে চলে না। ভালোর জন্যই হোক, বা খারাপের জন্যই হোক— আমার নসিবে এটাই ছিল।

আত্মপক্ষ সমর্থনে, মানে কেন দেশে ফিরিনি তা বোঝাতে, কিছু বলার চেষ্টা করি— বিশেষ সুবিধা হয় না। এই ধরনের অভিযোগ যাঁরা আনেন তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কেমন যেন মনে হয়, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার জন্য সামাজিক মাধ্যমে কোনও লেখার মন্তব্যে প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। হতে পারে মন্তব্যগুলি ঈর্ষাপ্রসূত, বা তাঁরা উগ্র ধরনের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

***

আর এক ক্যানবেরাবাসী কলেজের সিনিয়র গৌতম বিশ্বাস সেদিন বলছিল, আমার কোনও একটা বিশেষ দেশ নেই। পৃথিবীর সব জায়গাই আমার কাছে এক। অন্যভাবে দেখলে গৌতম নিজেকে বিশ্বনাগরিক মনে করে।

আমি সেটা মানতে পারি না। আধুনিক জীবনের সমস্ত সুবিধা পেলেও আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশে আমি স্থায়ীভাবে খুশি মনে জীবন কাটাতে পারব না। কারণটা সেই সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অবশ্য আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন তো মনের আনন্দেই উপরোক্ত দেশগুলোতে আছেন। বাল্যবন্ধু তথাগত মার্কিন জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে মেক্সিকোতে থিতু হয়েছে। ফেসবুকে পরিচয় হওয়া দীপঙ্কর সেন থাকেন লুসাকায়, মাসতুতো বোন অনুরাধা আজ বহুদিন হল দুবাইতে। প্রত্যেকেই নিজেদের জায়গায় মানিয়ে নিয়েছেন। কলেজের সহপাঠী অমিতের স্থায়ী ঠিকানা পুনেতে। জ্যোতিষ্মানের মুম্বইতে, দেবাশিসের বেঙ্গালুরুতে। কর্মজীবন শেষ করে সেই শহরেই রয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভিনরাজ্য বা অন্য দেশ থেকে কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসে অনেকেই শহরটার মায়া কাটিয়ে নিজের দেশে ফিরতে পারেন না। এই দলের কয়েকটি সুপরিচিত ভারতীয় নাম, বলরাম, শ্যাম থাপা, উলগানাখন। বিদেশিদের মধ্যে আছেন ব্রাজিলের ব্যারেটো এবং ইরানের জামশেদ নাসিরি।

অনেকে আবার নিজের ডেরায় ফিরে এসেছে জিরেন নেওয়ার পরে। এঁদের একজন ভারতের বিভিন্ন শহরে সফল কর্মজীবন কাটিয়ে কলকাতায় ফেরত আসা খড়গপুরের সহপাঠী তীর্থঙ্কর। একটি বার্তায় তীর্থ জানিয়েছিল, “আমি কর্মজীবন বাংলার বাইরে কাটিয়ে শেষে তিনটে আস্তানা করে ফেলেছিলাম। তখন ছেলে, মেয়ে ও বৌমা ভীষণ আপত্তি জানালো যে বুড়ো হলে এতগুলো রাখা যায় না। তাই একটা ছাড়তে হবে। ঠিক সেই সময়ই ছেলে, মেয়ে দুজনেই বিদেশে বসবাস করতে শুরু করল। তারা বলল যে কলকাতায় আত্মীয় বন্ধু সবাই আছে। আর নিজের একটা দেশের টান ছিলই। তাই পাকাপাকি হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করলাম। যদিও স্ত্রী তাতে একদমই খুশি হয়নি। আমিও হায়দ্রাবাদ মিস করি। তবে আমার কর্মসূত্রে প্রতি মাসে সেখানে যেতে হয়। গেলে মনে হয় নিজের যায়গায় এলাম।”

সেদিন একটা টেলিভিশন শো-তে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে আসা দুই পর্যটকের কথোপকথন শুনছিলাম। একজন অতি চমৎকার কিছু কথা বললেন, ‘People have very little worries here. They have a national pride, without being overly nationalistic.’

এই nationalism বা জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটা বেশি পুরনো নয়। রাজনীতিবিদেরা জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। দেশের জন্য অন্তর থেকে গর্ববোধ করাটা ঠিক আছে, কিন্তু কট্টর জাতীয়তাবাদী হয়ে ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অন্য কোনও দেশের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ পোষণ করা আজকের বিশ্বায়িত দুনিয়াতে যুগোপযোগী নয়। সব দেশেরই ভালো মন্দ আছে।

এই Nationalism প্রসঙ্গে একটা কাহিনি বলি। ক্যানবেরাতে সানু কাইনিকারা নামে এক বর্ণময় ভদ্রলোক থাকেন। জন্মসূত্রে মালায়ালি হলেও জীবনসঙ্গিনী মঞ্জু বাঙালি। সানুদা ভারতীয় বিমানবাহিনীর fighter pilot ছিলেন। ১৯৭১-এর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয় প্রতিরক্ষা দফতরে আকাশ-যুদ্ধের উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন। একবার এক ঊর্ধ্বতন অফিসার ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ধরুন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ লাগল, আপনি কী করবেন? সানুদার চটজলদি উত্তর ছিল, ‘I will have to pack my bags!’

পরিস্থিতিটা যদিও পুরোপুরি মনগড়া— তবুও আমার উত্তর একই হত। ভাগ্য ভালো, এটা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

শিবদাস আমাদের পরের প্রজন্মের। পদার্থবিজ্ঞানী। উচ্চশিক্ষার্থে ক্যানবেরায় ছিল কিছুদিন, সেই সূত্রেই পরিচয়। পরবর্তীকালে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকেছে। সহজেই রয়ে যেতে পারত।

উপরোক্ত সানুদার packing the bags-এর কাহিনি একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে শিবদাস একটি মন ছোঁওয়া মন্তব্য রেখেছিল। মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলাম:

“সিদ্ধার্থদা, খুব ভালো লাগল লেখাটা পড়ে। অস্ট্রেলিয়া আমার খুব প্রিয় দেশ— কলকাতার বাইরে আমি সবথেকে বেশি ওই দেশেই থেকেছি। আর ক্যানবেরায় তার অধিকাংশ সময় ছিলাম, তাই নিজেকে কলকাতার বাইরে সেখানেই সবথেকে বেশি “at home” অনুভব করতাম। জাতীয়তাবাদ আমারও মাত্রাতিরিক্ত পছন্দ নয় এবং অবশ্যই যুগোপযোগী নয়— স্বামীজী বা নেতাজির জাতীয়তাবাদ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছিল না। তবুও SCG বা MCG-তে গিয়ে ভারতকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হয়ে গিয়ে সমর্থন করা এক জিনিস, আর (ঈশ্বর না করুক) ভারত-অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধ লাগলে, ভারতকে তাতে সমর্থন করা আরেক জিনিস। তাই যেন এত প্রিয় দেশ হয়েও অস্ট্রেলিয়াকে আমার “first home” আর ভারতকে “second home” হিসেবে মেনে নিতে শক্ত হয়েছে। I packed my bags even imagining an improbable possibility. তাছাড়া, হাজার সমস্যা থাকলেও, ভারত শুধু আমার “first home” ই নয়, এখানে আমি “first citizen”. আমার সিদ্ধান্তটা ঠিক না ভুল, সেটা সময়ই বলবে, তবে মনে হয় আমার এই সিদ্ধান্তে আমি কখনও ভবিষ্যতে আপশোস করব না।”

শিবদাসের বয়স অল্প। দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত এই বয়সে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। আমার মতো প্রবাসে চার দশক কাটিয়ে ফেললে শিকড় ছিঁড়ে ফেরা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। সন্তানরা পরবাসের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে সেই দেশেই থেকে যায়। কম জনঘনত্ব, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনের আরামদায়ক সুব্যবস্থাও প্ররোচিত করে স্থায়ী বাসিন্দা হতে।

***

সুখে দুখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পাশে আছেন। এই দেশে না ফেরার সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু যুক্তি উনিই দিয়ে গেছেন:

“সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি

সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি

সেই দেশ সব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই –

তারি মাঝে মোর আছে যেন ছাঁই,

কোথা দিয়ে লেখা প্রবেশিতে পাই

সন্ধান লহ বুঝিনা।

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,

তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।”

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।