একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক! দেখি পথ শেষ! কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে সামনে আর সিঁড়ির শেষে এক বিশাল গির্জার ধ্বংসাবশেষ। গাইডবুকে এই গির্জার ছবিটি দেখা ছিল, তাই চিনতে অসুবিধে হল না যে এটা ম্যাকাওয়ের বিখ্যাত ‘সাও পাওলো’ বা সেন্ট পলস্ গির্জা। ইতিহাস বলে, ১৬০২ সালে এক ইটালিয়ান খ্রিস্টান ধর্মযাজকের পরিকল্পনামাফিক এই গির্জার নির্মাণ শুরু হয়েছিল। প্রায় ৩৫ বছর লেগেছিল কাজ শেষ হতে।

কোনও স্থানীয় কারিগর নয়, জাপান থেকে আগত কিছু অসাধারণ খ্রিস্টান শিল্পীর হাতে গড়ে উঠেছিল এই গির্জা। নাগাসাকির ধর্মীয় নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে ম্যাকাওয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই শিল্পীরা। ১৮৫৩-র এক বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল গির্জার প্রধান অংশ। অদ্ভুতভাবে রক্ষা পায় সিঁড়ি আর গির্জার সামনেটা। এক অসাধারণ ইতালিয়ান স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গির্জার এই ধ্বংসাবশেষ যার আকর্ষণ এত বছরেও এতটুকু কমেনি দেশবিদেশের পর্যটকদের কাছে।

এর মধ্যে রুটিন মাফিক প্রতি শনিবার আমাদের ম্যাকাও দর্শন চলছিল। কোনও পেশাদার গাইড নয়, বেশিরভাগ সময়েই অধ্যাপক কাভালেইরো বা ইসাবেলা আমাদের সঙ্গী হতেন। হাসিঠাট্টায়, গল্পের ছলে ওঁরা ইতিহাসকে কী সহজে আমাদের সামনে উপস্থিত করতেন! দারুণ উপভোগ্য ছিল এই ট্রিপগুলি আমাদের কাছে।

ম্যাকাওয়ের অধিবাসীদের মধ্যে একটি বড় অংশ যেমন খ্রিস্ট ধর্মালম্বী ছিলেন, তেমনি একটি অংশ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামী। তাই ওই ছোট্ট ভূখণ্ড জুড়ে এত গির্জা আর বৌদ্ধ মন্দিরের সহাবস্থান। ‘কুন-ইয়াম’ ম্যাকাওয়ের বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির। ‘আ-মা-টেম্পল’ আবার আর একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে পর্তুগিজরা যখন প্রথম এই ভূখণ্ডে পা রেখেছিলেন, তখন তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জায়গাটির নাম জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁরা নাকি বলেছিলেন, ‘আ-মা-গাও’ অর্থাৎ এটি সমুদ্রের দেবী ‘আ-মা’র পীঠস্থান। কারও কারও মতে ‘আ-মা-গাও’ থেকেই এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে ম্যাকাও। গির্জা কিম্বা মন্দির যেখানেই গেছি, প্রত্যেকটিতেই স্থাপত্য ও নান্দনিকতার যে পরিচয় পেয়েছি, তা একথায় অনবদ্য।

ম্যাকাওতে থাকার সময় টাইফুনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের। একটা শুক্রবার ছিল সেদিন। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া আর হালকা বৃষ্টি। পয়সা বাঁচাতে আমরা পাঁউরুটি, জ্যাম, ফল কিনে যে যার ঘরে রেখে দিতাম। ওগুলির কোনওটাই তাইপা-তে মিলত না। রসদ ফুরিয়ে এসেছিল। তাই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের ম্যাকাও যেতে হল। বাস থেকে নেমেই বুঝেছিলাম আবহাওয়ার গতিক মোটেই ভাল নয়। তাড়াহুড়ো করে ঠিক যেটুকু প্রয়োজন কেনাকাটা সেরে ফিরতি বাসে ফেরত এলাম। ছাত্রাবাসের একতলায় দেখি ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করে নোটিস বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কী ব্যাপার? আবহাওয়া দফতর থেকে টাইফুনের আগাম সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। একটু বাদে দেখি টাইফুনের সঙ্কেত বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি কাঠের ঘড়ি, যাতে চারটি নম্বর বসানো- ১,৩,৮,৯। সূচকে ১ থাকার অর্থ টাইফুন আসার সম্ভাবনা আর তার জন্য আগাম সতর্কবাণী। ঘড়ির কাঁটা সেদিন ৩-এ ছিল যার অর্থ টাইফুন নিকটবর্তী, সমূহ বিপদ।

বিকেলের দিক থেকে সমুদ্রের চেহারা পালটে গেল। ঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ দেখে অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। বন্দিতা মুখ শুকনো করে আমার গা ঘেঁষে বসে রইল। একটু বাদে সিকিউরিটির লোকজন সবাইকে যে যার ঘরে চলে যেতে বললেন। ঘরের জানলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। সারা রাত চলল সমুদ্রের প্রচণ্ড তাণ্ডব আর তার সঙ্গে গর্জন। ঝড়ের দাপটে কার ঘরে জানলার শার্সি যেন ঝন্ঝন্ করে ভেঙে পড়ল। ছাত্রাবাসের সব কর্মীরা বারবার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। আমি আর পূর্ণা ঘুমোতে পারছি না। এর মধ্যে পাশের ঘরে বেজিংয়ের মেয়েদের উচ্চগ্রামে হাসির বিরাম নেই। পরে শুনেছি ওদের দেশে টাইফুন একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ফেব ওয়াং নামে আমার এক সহপাঠী জানিয়েছিল সে তার ২২ বছরের জীবনে ৫০ বারেরও বেশি বার টাইফুন দেখেছে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দাপট আর ঘন কালো রাতে উত্তাল সমুদ্রের গর্জনে আমরা তটস্থ। অন্য ঘরে বন্দিতা আর ছ’তলায় সুব্রতর জন্য চিন্তা হচ্ছিল।

আরও পড়ুন: আলপনা ঘোষের কলমে: আমলা গাছি

পরের দিন আরও খারাপ অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দফতর বন্ধ। রাস্তাঘাট জনহীন। তাইপা সেতুতে যানবাহন চলাচল বন্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্যান্টিনের শাটার টানা। ঘরে রাখা পাঁউরুটি, জ্যাম, ফলমূল দিয়ে দুপুরের খাওয়া পর্ব সারলাম। বন্দিতা সারাদিন আমাদের ঘরেই কাটাল। দুপুরে ঝড়ের গতি আরও বাড়ল। কে যেন খবর দিল টাইফুন সঙ্কেত ঘড়ির কাঁটা আট নম্বরে পৌঁছেছে। বিকেলের দিকে ঢেউ স্তম্ভের মতো উঁচু হয়ে গম্গম্ শব্দে ভেঙে পড়তে থাকল। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। কাউন্টারে বসে থাকা একটি বাচ্চা নিরাপত্তা রক্ষীর সঙ্গে করিডোরে দেখা হতে বড় বড় চোখ করে সে বলল, “তুফাওঁ এইট- গো টু ইয়োর রুম”। অগত্যা যে যার ঘরে প্রত্যাবর্তন। সন্ধ্যে নামতেই সব জায়গাতে বিদ্যুৎ চলে গেল। ছাত্রাবাসের দায়িত্বে থাকা মহিলা কর্মচারী আমাদের ঘরে এসে ব্যাটারি লন্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। ভয় নেই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। সারা রাত ঢেউয়ের দাপাদাপি, অবিরাম বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন দুপুরের দিক থেকে ঝড় কমতে শুরু করল। সমুদ্রের চেহারাও অনেকটা শান্ত, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। সন্ধ্যের দিকে আকাশে দেখি তারার মেলা। ছাত্রাবাসের বারান্দা থেকে চোখে পড়ল তাইপা সেতুতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। দু’দিন ঘরে বন্দি থাকা মানুষজনও রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। আমাদেরও আর তর সইল না। বেরিয়ে পড়লাম চারমূর্তি। বাসে করে চলে গেলাম আমাদের প্রথম দিনের সেই ভারতীয় রেস্তরাঁ ‘তন্দুর’-এ। ক্যান্টিন বন্ধ। সত্যি কথা বলতে কি, দু’দিন ধরে আধ-পেটা খেয়েছি। ‘তন্দুর’-এ পৌঁছে দেখি দিল্লির ছেলেরাও পৌঁছে গেছে ওখানে। খাওয়া হল জম্পেশ আর তার সঙ্গে প্রচুর আড্ডা। খুব আনন্দে কাটল সন্ধ্যেটা আমাদের। ফিরে এসে দেখি টাইফুন সঙ্কেতের ঘড়িটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ম্যাকাওয়ের দিনগুলি প্রায় শেষের দিকে। অধ্যাপক জর্জ কাভালেইরো একদিন ওঁর বাড়িতে সব ভারতীয় ছাত্রদের ডাকলেন। বললেন, ওঁর বাড়িতে সেদিন ছোট করে গানবাজনার আসর বসবে। সঙ্গে সামান্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। আমরা অনুষ্ঠানে অংশ নিলে উনি যারপরনাই খুশি হবেন। আমাদের দু’ একজন অধ্যাপকও যে আসবেন সে কথাও জানালেন। জর্জের ভারতীয় খাবারের প্রতি দুর্বলতার কথা অনেকবার শুনেছি ওঁর মুখে।

ঠিক করলাম সেদিন আমরা জর্জের বাড়িতে দেশি রান্না করে অধ্যাপকদের খাওয়াব। প্রস্তাবটি জর্জকে জানাতে সাহেব বেজায় খুশি। বললেন রান্না আমরা করলেও বাজারটি উনি করে দেবেন, অর্থাৎ সব খরচ সাহেবের। দিল্লির হরপ্রীত, মনোজরা দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে নাকি নিয়ে এসেছিল চানা ডাল, সেউই, ঘি, আর নানা ধরনের মশলাপাতি। ওরা ম্যাকাওতে স্বপাকে খাবে ভেবে এসব নিয়ে এসেছিল কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই। আমাদের রান্না করার প্ল্যানের কথা শুনে ওরা সে সব পৌঁছে দিল। এ বাদে যা বাকি থাকল তেল, ময়দা, ইয়োগার্ট অর্থাৎ টক দই, কাঁচা সবজি- তার একটা ফর্দ করে মাস্টারমশাইয়ের হাতে তুলে দিলাম। অধ্যাপকেরা নিরামিষ খেতে চেয়েছিলেন, কাজেই সেদিক দিয়ে কোন সমস্যা রইল না।

দেশি স্টাইলে আমি ফুলকপির রোস্ট করতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য আমার! ম্যাকাওয়ের বাজারে সেদিন ফুলকপি বাড়ন্ত। জর্জ বুদ্ধি করে ব্রকোলি কিনে আনলেন। হায় কপাল! সেই নব্বইয়ের দশকে বাঙালির হেঁশেলে ব্রকোলি প্রায় অপরিচিত একটি সবজি। তা দিয়ে কী রান্না করব ভেবে পেলাম না। নির্দিষ্ট দিন একটু বেলাবেলি জর্জ ওর গাড়ি করে আমাদের চারজনকে নিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগেই যাতে আমরা মেয়েরা রান্নাবান্না সেরে ফেলতে পারি। তাইপার এক প্রান্তে জর্জের ছোট্ট ফ্ল্যাট। বিয়ে থা করেননি। প্রচুর বই আর বুদ্ধমূর্তির অমূল্য সংগ্রহ রয়েছে দেখলাম। একটু বাদে জর্জের এক বিশেষ বান্ধবী এসে গেলেন। ভারী হাসিখুশি মহিলা। চটপট চা বানিয়ে নিয়ে এলেন আমাদের জন্য। সঙ্গে জর্জের বানানো চমৎকার স্বাদু মাফিন।

চায়ের পর্ব শেষ করে আমরা ঢুকে পড়লাম জর্জের রান্নাঘরে। জর্জ তাঁর রন্ধনশালার কোথায় কী আছে দেখিয়ে দিলেন। পর্তুগিজ রান্নাঘর এবার ভারতের দখলে। ভিনিগার দিয়ে দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরি করে আগেভাগে জল ঝরাতে দিয়ে অন্য রান্না শুরু করে দিলাম। হাতে হাতে ওরা যোগান দিল। সুব্রত আলুর খোসা ছাড়িয়ে দিল। আমি রাঁধলাম কিশমিশ দিয়ে ঘন ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, টম্যাটোর চাটনি। পূর্ণা রাঁধল কাশ্মিরী আলুর দম আর সেউইয়ের পায়েস।

ভাজাভুজির দায়িত্ব পড়ল বন্দিতার ঘাড়ে। ব্রকোলিকেও হেলা করিনি আমরা। পূর্ণার রেসিপি মতো বন্দিতা ব্রকোলির পকোড়া বানিয়েছিল সেদিন। জর্জ ইতিমধ্যে পোশাক পালটে ফেলেছেন। ওঁর পরনে এখন পাঞ্জাবি পাজামা আর মাথায় কুলু টুপি। ইতিমধ্যে বাকি ভারতীয় ছাত্ররাও হাজির হয়েছে। এসে গেছেন কার্লোস, ইসাবেলা আর জর্জের আরও দুজন পর্তুগিজ বন্ধু। আমাদের হোস্ট ইতিমধ্যে তাঁর প্লেয়ারে চালিয়ে দিয়েছেন পুরানো হিন্দি ছবির গান। আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমরাও মাঝে মাঝে এসে আড্ডায় যোগ দিচ্ছি। পর্তুগিজ ওয়াইনের সঙ্গে ব্রকোলি পকোড়া দারুণ হিট হয়েছিল সেদিন।

আরও পড়ুন: অপূর্ব দাশগুপ্তের কলমে: চা-বাগিচার কড়চা: ১

লুচি বেলার জন্য জর্জ বেলনের আকারের কী একটি বস্তু জোগাড় করে রেখেছিলেন। তাই লুচি বেলতে কোনও অসুবিধে হল না। গরম গরম লুচি, বেগুনভাজা পাতে পড়তেই নিমেষে শেষ। বাকি খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিলাম। ভারতীয় খাবার দেখে দিল্লির ছেলেগুলি যে কী খুশি হল বলার নয়। আমার অধ্যাপকেরাও খুব তৃপ্তি করে খেলেন। খাওয়ার শেষে জর্জ ও ওঁর বন্ধুরা ওঁদের ভাষায় লোকসঙ্গীত গাইলেন আর সেই সঙ্গে সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে নাচ। পূর্ণা আর আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলাম। প্লেয়ারে পাঞ্জাবি গানের ক্যাসেট চালিয়ে হরপ্রীত শুরু করল ভাংড়া নাচ। ওঁর বন্ধুরাও যোগ দিল। জর্জ, কার্লো ওদের মতো করে ওদের সঙ্গে নাচলেন। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ম্যাকাওতে এক অসাধারণ ভারত-পর্তুগিজ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পালন করেছিলাম সেদিন আমরা।

আমার জীবনে অনেক অসাধারণ সব শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছি আমি। কিন্তু জর্জ কাভালেইরোর মতো এমন একজন ছাত্র-বান্ধব অধ্যাপকের কাছে পড়তে পাওয়া- সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। আমাদের ম্যাকাও বাসের প্রথম দিকে আমাদের বৃত্তি নিয়ে এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, যে আমরা চারজন ফিরে আসব ঠিক করেছিলাম। কারণ বৃত্তি না পেলে আমাদের পক্ষে কোর্স সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও দিয়েছিলাম সে কথা। সেই সময়ে জর্জ কাভালেইরোর মধ্যস্থতা ও কলকাতার নাতালিয়া বিয়েকের চেষ্টায় পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং অবিলম্বে বৃত্তি সমস্যার সমাধান হয়। আর একবার কোরিয়ার একটি ছাত্রকে অন্যায়ভাবে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সে কথা জর্জের কানে পৌঁছতে চটজলদি ছাত্রটির অন্যত্র ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবেও জর্জ ছিলেন অসাধারণ। কোনও ছাত্র ওঁর কাছে কোনও সাহায্য চেয়ে বিমুখ হয়নি কখনও।

আমরা বেশি দামের জন্য পর্তুগিজ বই কিনতে পারিনি শুনে নিজে তাঁর বন্ধুর বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে সুলভ মূল্যে বই কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার নিজের একটি পর্তুগিজ গ্রামার বইয়ের প্রয়োজন ছিল। সারা ম্যাকাও খুঁজে বইটি মেলেনি। একথা জর্জ জানতেন। ফিরে আসার পরে চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। পরের বছর ওই একই কোর্স করতে কলকাতার এক ছাত্র গিয়েছিল ম্যাকাও। সেই ছেলেটির হাত দিয়ে বইটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বই খুলতে চোখে পড়ল পর্তুগিজ ভাষায় ওঁর স্বাক্ষর-সহ স্নেহবার্তা। আলপনাকে, অশেষ বন্ধুতা সহ-জর্জ কাভালেইরো।

ক্যাসিনো অর্থাৎ জুয়ার ঠেকের জন্য ম্যাকাও এশিয়ার ‘লাস ভেগাস’ নামে পরিচিত। কোরিয়া, জাপানের পয়সাওলা ছেলেমেয়েদের কাছে শুনেছিলাম, ম্যাকাওয়ের হোটেল লিসবোয়ার ক্যাসিনো নাকি সব চাইতে জমজমাট। আমাদের অধ্যাপিকা ইসমেনিয়া ক্লাসে দু’ একবার বলেছেনও, আমরা যেন একবার হলেও ক্যাসিনোতে যাই। খেলায় অংশগ্রহণ না করলেও চোখের দেখা অন্তত যেন দেখে আসি- এও নাকি এক অভিনব পর্তুগিজ অভিজ্ঞতা। আমাদের পকেট এতই হালকা ছিল যে, চোখে দেখার দুঃসাহস পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি।

ভিনিগার দিয়ে দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরি করে আগেভাগে জল ঝরাতে দিয়ে অন্য রান্না শুরু করে দিলাম। হাতে হাতে ওরা যোগান দিল। সুব্রত আলুর খোসা ছাড়িয়ে দিল। আমি রাঁধলাম কিশমিশ দিয়ে ঘন ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, টম্যাটোর চাটনি। পূর্ণা রাঁধল কাশ্মিরী আলুর দম আর সেউইয়ের পায়েস।

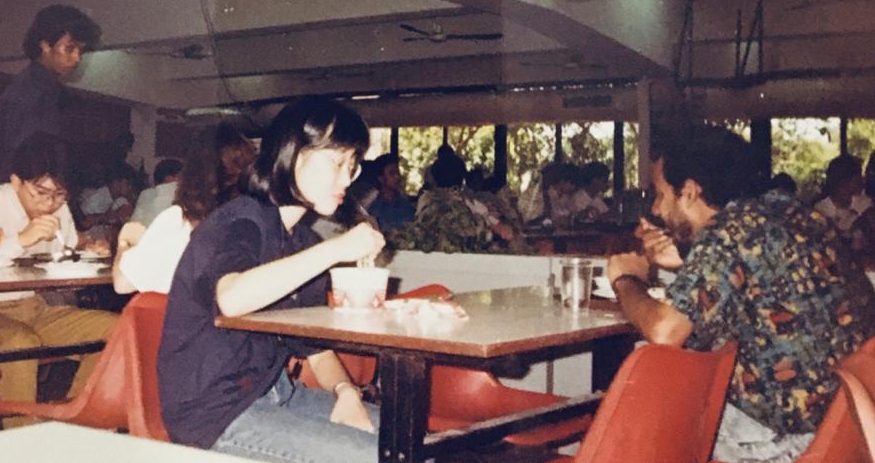

ততদিনে ম্যাকাওবাসের দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুরু হয়ে গেছে নানা বিদায়ী অনুষ্ঠান। সেদিন ক্লাসে যেতেই শুনি ছাত্রদের জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান হতে চলেছে আর কোথাও নয়, ম্যাকাওয়ের বিখ্যাত জুয়ার ঠেক হোটেল লিসবোয়াতেই। না না, অবশ্যই এই নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য জুয়া খেলা নয়। স্থানীয় পর্তুগিজ শিক্ষাদফতর হোটেলের সব চেয়ে নামী রেস্তরাঁ ‘পোর্টাল দ্য সল’-এ আয়োজন করেছেন এই বিদায়ী ভোজসভা। ঠিক দিনটিতে যে যার সেরা পোশাক পরে পৌঁছে গেলাম আমরা। ছেলেমেয়েরা কত যে ছবি তুলল পূর্ণা আর আমাকে নিয়ে। শাড়ি নিয়ে ওদের মুগ্ধতা আর বিস্ময় সেদিনও ছিল অন্তহীন। খাওয়ার পরে মঞ্চে বসল পর্তুগালের অতি জনপ্রিয় ‘ফাদু’ গানের আসর। এই অল্পদিনে পর্তুগিজদের সঙ্গীতপ্রেমের পরিচয় পেয়েছি বারবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমাদের সব পর্তুগিজ অধ্যাপকেরা মঞ্চের শিল্পীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। গানের সুরের মাদকতা আর ছন্দের তালে তালে নাচ শুরু হল। নিমেষে সব ব্যবধান ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা নাচে যোগ দিলেন।

চার সপ্তাহ শেষে ঘরে ফেরার দিন এগিয়ে এল। ৩০ জুলাই আমাদের পাঠক্রমের শেষ দিন। ক্লাসে ঢুকে বুঝলাম, অন্য সব দিনের তুলনায় সেদিনের পরিবেশ যেন অন্যরকম। বেজিংয়ের সেই হুল্লোড়বাজ ছেলেমেয়েরা শান্ত, একটু যেন বিষণ্ণ। বয়স, দেশ, ভাষা, সংস্কৃতির বেড়াজাল পেরিয়ে একটি মাস আমরা এক ছাদের নীচে ছিলাম একটি বিদেশি ভাষা, তার সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার প্রয়াস নিয়ে। এবার যে যার বৃত্তে ফিরে যাবার পালা। সেই চিরাচরিত রীতি অনুসারে শুরু হল ঠিকানা ও উপহার বিনিময়, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে- বারবার বলছে ভুলো না, ভুলো না আমাকে। এমুহূর্তের বেদনা, বিচ্ছেদ যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি সময়ের আবর্তে, একমাসের স্মৃতি ধূসর হয়ে যাওয়া। ওদের বিষন্নতা আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আমার বয়স, আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি অনুভব করতে পারছিলাম, এ সবই ক্ষণিকের।

জানি কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব আমার সংসার, আমার কর্মজীবন, আমার দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে। কোনও কোনওদিন অবসর সময়ে হয়তো মনে পড়ে যাবে ম্যাকাওয়ের কথা। মনে পড়বে দুষ্টু মিষ্টি স্বভাবের অ্যানাকে। মনে পড়বে তাইপার হায়াত রিজেন্সি হোটেলে কর্মরত সেই বাংলাদেশি ছেলেটির কথা, যে আমাকে তার জন্য আল্লার কাছে দোয়া চাইতে বলেছিল, বলেছিল বাংলাদেশি এই ভাইটিকে মনে করে চিঠি লিখতে। মনে পড়বে আমার সহৃদয় অধ্যাপক জর্জ কাভালেইরো, কার্লোস আর ইসাবেলার কথা। অ্যালবামের পাতা উল্টে ছবি দেখতে দেখতে মনে মনে ফিরে যাব ম্যাকাওয়ের সোনালি দিনগুলিতে। কিন্তু চিঠি লেখার অনভ্যাস, রোজকার রুটিনমাফিক ঠাসা কাজের ফাঁকে শেষ পর্যন্ত হয়তো ভুলেই যাব চিঠির উত্তর দিতে। সময়ের পিছনে ছুটতে ছুটতে একদিন ধূসর হয়ে আসবে ম্যাকাওয়ের স্মৃতি!

৩১ জুলাই বিকেলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাদের হাতে তুলে দিলেন শংসাপত্র। রাতে ম্যাকাও গেলাম। অধ্যাপকেরা বিদায়ী ছাত্রদের জন্য বার-বি-কিউ পার্টির আয়োজন করেছিলেন। পার্টি তেমন জমল না। মনে হল যেন ভাঙা হাট। কোর্স শেষে ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ায় বেশ অনেক অধ্যাপকই পর্তুগাল রওনা হয়ে গেছেন। ছাত্ররাও অনেকেই সেদিনই যাত্রা করেছে স্বদেশ অভিমুখে। পার্টি শেষে চলে আসার সময়ে অধ্যাপক, সহপাঠী সবাই পর্তুগিজ ভাষায় পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, “Adeus! Ate a vista”… অর্থাৎ বিদায়, আবার দেখা হবে।

পরের দিন শনিবার সকালে আমরা ঘরের চাবি ছাত্রাবাসের সুপারের হাতে তুলে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। মনে মনে বললাম- ‘বিদায় ম্যাকাও’। তাইপা সেতু পেরিয়ে ট্যাক্সি চলল ম্যাকাও বন্দরের পথে। তারপর হংকং হয়ে দেশে। একমাসের ম্যাকাওয়ের নিত্যদিনের বাস্তব নিমেষে স্মৃতি হয়ে গেল।

*সমস্ত ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহীত

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।

One Response

Very excellent piece of work.

All the best.