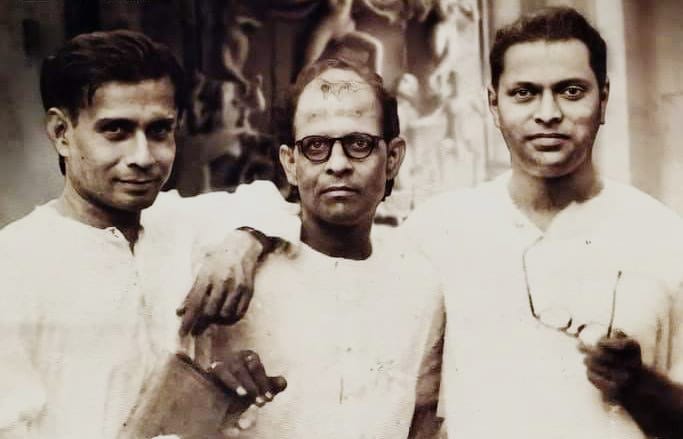

সালটা ১৯৭৬। আশ্বিনের অমাবস্যা, মহালয়া। হিন্দু শাস্ত্রীয় নিয়মে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ শুরু হবে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই, সূর্যোদয়ে। তার আগে কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্রের প্রচার–তরঙ্গে ভেসে আসবে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’, যে সংগীত–বীথি গত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘বঙ্গ জীবনের অঙ্গ’ এবং এক ধরণের অভ্যাস! যথাসময়ে জলদ গম্ভীর কণ্ঠের ঘোষণা ভেসে আসে— “আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অধিবেশন শুরু হল। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে একযোগে কলকাতা ক, খ, যুববাণী প্রচার তরঙ্গে। এখন শুনবেন বিশেষ সংগীত বীথি “দেবিং দুর্গতিহারিণীম”! খবরটা হাওয়ার মুখে রটেছিল বেশ কয়েক মাস আগেই। কিন্তু এবার নিশ্চিত হল এর সত্যতা। বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র— এই তিন যুগান্তকারী প্রতিভার হাতে গড়া কালজয়ী কীর্তি ‘মহিষাসুরমর্দিনী‘ (Mahishasurmardini) সেবার অন্তর্হিত; তার স্থলাভিষিক্ত হল এক নতুন সৃষ্টি, যার রচয়িতা ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতিকার শ্যামল গুপ্ত এবং ভাষ্যপাঠে স্বয়ং উত্তমকুমার। দেবীপক্ষের সূচনায় সেদিন সে অনুষ্ঠান পরিচিতি পেল “উত্তমকুমারের মহালয়া” নামে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল একরাশ নিন্দা এবং অপবাদ ।

সেদিন আকাশবাণী কেন্দ্রের অকস্মাৎ এই বদলের পথে এগিয়ে যাওয়ার কারণ ছিল মূলত রাজনৈতিক এবং একটু হলেও খানিক পেশাগত রেষারেষি। এর ঠিক দেড় বছর আগে, দেশে প্রবর্তিত হয়েছে জরুরি অবস্থা যার রূপকার তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির ধারণাও তখন আসেনি। গণমাধ্যম বলতে মূলত খবরের কাগজ এবং বেতার। টিভি এসেছে, তবে তখন তার নেহাতই শৈশব। জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বহুলাংশে খর্ব করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিল গণমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা; এবং এটা সবটাই চালিত হয়েছিল দিল্লির সাউথ ব্লকের সরকারি কর্তাদের অঙ্গুলিহেলনে। সরকার বাহাদুরের তখন একটাই লক্ষ্য “আজি পুরানো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে, মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে”। আসবে নতুন অনুষ্ঠান, নতুন শিল্পী, নবীন পরিচালক। কোপ পড়ল ‘মহিষাসুরমর্দিনীর’ উপরও। কলকাতা স্টেশনের কিছু মানুষও সেদিন খুশি হয়েছিলেন। এবার বুঝি ভাঙা গেল বাণীকুমার-পঙ্কজ মল্লিক-বীরেন ভদ্রের দাপট। ফলত দিল্লির ফরমান জারি হওয়ার পর এ নিয়ে যে পরিকল্পনা এগোয় তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেননি এঁরা কেউই।

আরও পড়ুন: বেতারের ‘বাণী’ নীরবে নিভৃতে…

আকাশবাণীর প্রাক্তন কর্মী মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, “সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার অনেক শিল্পীই এই নতুন দেবী-আলেখ্যতে কাজ করতে চাননি। কিন্তু দিল্লি সরকারের খাঁড়া তখন মাথার উপর নাচছে।” কিশোরকুমারকে কয়েকদিন আগে নির্বাসিত করা হয়েছে বেতার থেকে; কারণ সরকারি অনুষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে গান গাইতে সম্মত না হওয়া। তাছাড়া চলচিত্রের ওপরেও চলছিল এক ধরনের লাগামহীন একুশে আইন প্রয়োগ। যেহেতু সেই সময় এই দুটি বিনোদন মাধ্যমই ছিল শিল্পী এবং অভিনেতাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র রাস্তা, সুতরাং সবাই ঐ নিষেধাজ্ঞার হুমকির ভয়ে বিনা প্রতিবাদে কাজটি করতে রাজি হয়েছিলেন

লক্ষ্যনীয়, যেসব শিল্পী ‘দেবিং দুর্গতিহারিণীম’-এ কাজ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু প্রথিতযশা। গানের ক্ষেত্রে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, উৎপলা সেন, অনুপ ঘোষাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, অসীমা মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। সংস্কৃত শ্লোকপাঠে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায় এবং ভাষ্যপাঠে স্বয়ং উত্তমকুমারের সঙ্গে বসন্ত চৌধুরী, পার্থ ঘোষ ও ছন্দা সেন। কিন্তু তাও কেন দানা বাঁধল না পরিবেশনাটি? মিহিরবাবুর মতে “শ্যামল গুপ্ত রচিত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত গানগুলি এই আলেখ্যতে ছিল প্রক্ষিপ্ত ও খাপছাড়া। সম্পৃক্ত হওয়ার যেন কোনও ব্যাপারই ছিল না।” নামকরা শিল্পীরা গেয়েছিলেন বটে কিন্তু একদিনও একসঙ্গে বসে মহড়া তো হয়ইনি, বরং আলাদ আলাদা রেকর্ডিং হয়েছিল কলকাতা, বম্বে মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে। উত্তমকুমার তাঁর অংশের ভাষ্যপাঠ করেছিলেন ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবারের দুপুরে— আকাশবাণীর স্টুডিওতে, সময় লেগেছিল বড়জোর একঘণ্টা।

আসলে, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র ক্ষেত্রে পুরো এক/দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠানটি প্রথম থেকেই লাইভ হত, সুতরাং তার প্রচার ত্রুটিমুক্ত হওয়া ছিল পূর্ব শর্ত। অতএব পঙ্কজ মল্লিক যে নিয়মনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করতেন পুরো ব্যাপারটিকে তা এককথায় অভাবনীয়। এক সঙ্গে বসে দিনের পর দিন রিহার্সাল হত, প্রয়োজনে বদল হত গান, স্ক্রিপ্ট—- অর্থাৎ একটা গতিশীলতা ছিল পুরো ব্যাপারটার মধ্যে, যা দীর্ঘ চার দশকে শ্রোতার মনে সৃষ্টি করেছিল এক অদ্ভুত আবেগ এবং প্রত্যাশা। শুধু ব্র্যান্ড “উত্তমকুমার”কে কাজে লাগিয়ে সেই স্থান ভরাট করা সহজ নয় সেটা বোধহয় সরকারি আমলাদের বুঝতে সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয়ত, মিহিরবাবুর মতে, “ব্যাপারটাতে ব্যাকরণ, সংস্কৃত উচ্চারণ এসবে এত বেশি মন দেওয়া হয় যে, খুব নীরস হয়ে গিয়েছিল তা। ফলে মানুষ সেটাকে গ্রহণ করতে পারেনি।” ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র ভাষাও কিন্তু তথাকথিত radiogenic ভাষার মতো সহজ, সরল, দৈনন্দিনের ভাষা নয়, বরং বেশ খানিক জটিল। কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলার মিশেলে বাণীকুমারের লেখনী ও বীরেন ভদ্রের কণ্ঠে সে পেয়েছিল এক অদ্ভুত কাব্যময়তা এবং ধ্বনিমাধুর্য, যা তৈরি করেছে এক দৃশ্যময়তার ম্যাজিক।

আসলে পুরো ব্যাপারটা যে একটা disaster-এর দিকে এগোচ্ছে তা হয়তো অনেকেই বুঝেছিলেন। দুই অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায়। প্রথমে শিল্পী হিসেবে, পরে অন্যতম প্রযোজক হিসেবে। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় হেমন্তবাবু, উত্তমকুমার কেউই প্রথমে রাজি হননি এই কাজটি করতে। কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অমান্য করবার সাহসও দেখাতে পারেননি। পরে মিহিরবাবুর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে উত্তমকুমার বলেছিলেন “অনুষ্ঠানটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি। ঠাকুরঘরকে ভেঙে রেনভেট করে ড্রয়িংরুম বানালে যা হয়, তাই হয়েছে!”

“দেবিং দুর্গতিহারিণীম” সম্প্রচারের পর কলকাতা বেতারকেন্দ্রের উচ্চপদস্থ কর্তারা এর পরিণতি কতটা ভেবেছিলেন তা বলা কঠিন, কিন্তু মারাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যাত হল এই পরিকল্পনা। অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে ঘুরপথেও চেষ্টা করেছিলেন তারা। ১৯৭৬–এর ২৩ সেপ্টেম্বর, মহালয়ার সকালে, সাড়ে পাঁচটায় সম্প্রচার শেষ হওয়ার আগেই একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক ছেপে ফেলল ভূয়সী প্রশংসা! কিন্তু আসল প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পর থেকে। টেলিফোনে গালাগালি, আকাশবাণী ভবনের সামনে ক্ষুব্ধ জনতার ভিড়, পরবর্তী দিনগুলিতে হতাশাব্যঞ্জক চিঠিপত্রের স্তূপ— বাদ যায়নি কিছুই। এ ব্যাপারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে। যেদিন এই অনুষ্ঠানটি আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হয়, সেদিন সকালে তাঁর বন্ধু সমরেশ রায় (যিনি আলেখ্যে গান গেয়েছিলেন) তর্পণ করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে পা পিছলে পড়ে যান এবং কপালের কাছে বেশ খানিকটা কেটে যায়। তো ওষুধ লাগিয়ে সন্ধ্যাবেলা হেমন্তের বাড়ি গেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ঘরভর্তি লোক সবাই সমরেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন যে কাটল কী করে! হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলে উঠলেন, “আমাকে পায়নি তো হাতের কাছে, তাই লোকে ওর ওপরেই ঝাল ঝেড়েছে।” এই রসবোধের মধ্যে দিয়েই টের পাওয়া যায়, অনুষ্ঠানটি শুনে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমন হয়েছিল।

জনমানসে যে অনুষ্ঠান এত ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল তার কিছু ঝড়ঝাপটা তো অবশ্যই পৌঁছেছিল আকাশবাণী এবং দিল্লির সাউথ ব্লকের অন্দরমহলে। ২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার জরুরি মিটিং ডাকেন কলকাতার কর্তারা। ভুল স্বীকার করতে হবে, কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে। মিহিরবাবুর উপরেই দায়িত্ব বর্তেছিল সেদিন। ২৬ সেপ্টেম্বর রাত আটটায় “সবিনয় নিবেদন” অনুষ্ঠানে পড়া হল সেই বিবৃতি। “গত মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে যে নতুন অনুষ্ঠানটি এবার প্রচারিত হয়েছে, সে বিষয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে অভাবিত সাড়া পেয়েছি আমরা। নতুন একটি অনুষ্ঠান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক চিঠিপত্র আমাদের দফতরে এসে পৌঁছোতে পারে, তা কল্পনার বাইরে ছিল আমাদের। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যেকের মতামত বিচার বিশ্লেষণ করেছি। পত্রদাতারা আকাশবাণী কলকাতাকে যে কতটা আপন করে নিয়েছেন, তা তাঁদের চিঠিপত্রের প্রতিটি পঙক্তিতেই প্রতিভাত…” ইত্যাদি, ইত্যাদি!

দিল্লিও আর ঝুঁকি নেয়নি। দিনটা ছিল ১৯৭৭ সালের ২৬ অগাস্ট। রবীন্দ্রসদনে কলকাতা বেতারের সুবর্ণজয়ন্তীর মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আডবাণী। সেই বছরেরই পুজো থেকে আবার স্বমহিমায় ফেরে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। “দেবিং দুর্গতিহারিণীম” স্থান পায় মহাষষ্ঠীর সকালে। শোনা যায় তাঁর, বলা ভালো ‘তাঁদের’ কালজয়ী সৃষ্টির ১৯৭৭ সালে স্বমহিমায় ফিরে আসাটা মৃত-সঞ্জীবনীর মতো কাজ করেছিল পঙ্কজবাবুর ক্ষেত্রে । সাবেকি মহালয়ার শেষে প্রিয় বন্ধু বিমলভূষণকে ফোনে বলেছিলেন “প্রাণে বড় কষ্ট নিয়ে গত একটা বছর যে কীভাবে কাটিয়েছি। আজ আমার মনপ্রাণ ভ’রে গেল।” এই তিন স্রষ্টার কথা আজ আবার ফিরে এল আরেক মহালয়ার দিনে। যতই খারাপ সময় আসুক, এই অনুষ্ঠান মনের সব কালো মিটিয়ে একটি বিশ্বাসই স্থায়ী করে, মা আসছেন। এবার সব ভালো হবে।

*তথ্য ঋণ:

১। মহিষাসুরমর্দিনী – সম্পূর্ণ নেপথ্য কাহিনি : সায়ক বসু

২। বেতারের গ্রিনরুম : জগন্নাথ বসু

৩। শুভজিৎ সরকার এবং প্রীতমপ্রতীক বসুর লেখা যা অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।

3 Responses

এত রাজনীতির মারপ্যাঁচ জানা ছিল না তবে সে প্রোডাকশন যে এই কালজয়ী থ্রি মাস্কেটিয়ার্স এর ধারে কাছে আসেনি তা সম্প্রসারণের পরেই শুনেছিলাম বড়দের মুখে। তখন বুঝি এতসব।

সরকারি কর্তাব্যক্তিরা যে মানুষের মনের খবর রাখেন না, এই ঘটনা তার উপযুক্ত উদাহরণ

সহমত !