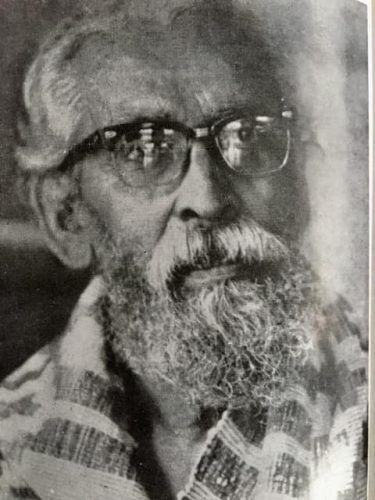

আমার ঠাকুরদা মণীশ ঘটক ১৯০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে জন্মেছিলেন। যদিও মণীশ ঘটকের কবি পরিচিতিই সর্বাধিক, তবু তাঁকে শুধু এই পরিচয়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি ছিলেন গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং বাংলায় নয়া-বাস্তববাদী সাহিত্যচর্চার একজন পথিকৃৎ। কল্লোল যুগের গদ্যকারদের মধ্যে তাঁর নাম প্রথম সারিতে।

এই ‘কল্লোল’ পত্রিকার সম্পাদক গোকুল নাগের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কিন্তু নেহাতই আকস্মিকভাবে। তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজপড়ুয়া, হিন্দু হোস্টেলে থাকা টগবগে তরুণ। মন জুড়ে তখন শুধু খেলাধুলো আর সাহিত্যপাঠ – নিজের মতো লেখালেখি ও অনুবাদে উৎসাহ থাকলেও, সাহিত্যিক হবার কোন পরিকল্পনা ছিলনা। টেনিস এবং হকি খেলায় পারদর্শী ছিলেন – আত্মজীবনী ‘মান্ধাতার বাবার আমল’-বইতে এসব কথা লিখে গেছেন দাদু স্বয়ং। আর ম্যাট্রিকের আগে পর্যন্ত পোলো খেলেছেন, ভালো ঘোড়া চড়তেন, বন্দুক ছোড়াতেও হাত পাকিয়েছেন। সাহিত্যে অনুরাগ পারিবারিক পরিমণ্ডল সূত্রেই তাঁর মধ্যে ছিল। তা নিয়ে আলাদা করে ভাবার দরকার বোধ করেননি কখনও। বরং, যুবা বয়সের নানা ডানপিটেপনা (তার মধ্যে সবান্ধবে হিন্দু হোস্টেলের সুপারকে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠোনে নামাবার কথা শোনা যায়) এবং খামখেয়ালিপনা নিয়েই মেতে থাকতেন।

এ সময়টাতেই ফজলের সঙ্গে তাঁর আলাপ। ফজল কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি নয়। পেশায় সে ছিল পকেটমার। ‘মান্ধাতার বাবার আমল’-বইতে তার সঙ্গে আলাপ হবার গল্প আছে। দাদুর পকেট মারার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সূত্রে তার সঙ্গে আলাপ, আর তারই হাত ধরে দাদু ক্রমশ চিনতে লাগলেন ‘এ কলকাতার ভেতরে’ থাকা আরেকটা কলকাতাকে। মূলস্রোত থেকে আড়ালে থাকা অন্ধকার এই জগত দাদুকে এক দুর্নিবার আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কোথাও এ জগতের প্রতিফলন নেই। অন্তত তখনও পর্যন্ত। শহরের এই আঁধারকোণে বারবার ফিরে যেতে লাগলেন তিনি। তাঁর ভেতরে জন্ম নিতে লাগল এযাবৎ না-বলা এক জগতের কথা লেখার তাগিদ আর তার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ। দাদু ঠিক করলেন, তিনি লিখবেন ফজলের কথা, তার জগৎ,জীবন, পারিপার্শ্বিকের কথা। কিন্তু নিজের নামে নয়। ছদ্মনাম নিলেন যুবনাশ্ব।

রামায়ণ অনুযায়ী মনুর বংশধর এবং রামের পূর্বপুরুষ যুবনাশ্ব, আর মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র। ‘মান্ধাতার আমল’ বলে যে কথাটা চালু আছে, সেটা এই রাজার নামেই। এর অর্থ, অতি প্রাচীন বা সেকেলে। নিজের স্বভাবোচিত ধরনেই দাদু নিজের আত্মজৈবনিক গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন, ‘মান্ধাতার বাবার আমল’। ১৯২৪ সালে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় কল্লোল পত্রিকায়।

অতঃপর ‘যুবনাশ্বে’র অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটল বেলাগাম। অনেক পরে, ১৯৫৬ সালে, এই গল্পগুলোর সংকলন ‘পটলডাঙার পাঁচালি’ প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি চলেছে কবিতা লেখা – ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে লেখা কবিতা সংকলন ‘শিলালিপি’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। প্রথম উপন্যাস কনখল প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, আর আত্মজীবনীমূলক ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ ১৯৭৮ সালে। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে একাধিক কবিতা সংকলন – ‘যদিও সন্ধ্যা’ (১৯৬৮), ‘বিদুষী বাক’ (১৯৭০), ‘যুবনাশ্বের নেরুদা’ (১৯৭৪) এবং ‘একচক্রা ’ (১৯৭৫)। এর পাশাপাশি ‘বর্তিকা’ নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন দাদু। আজীবন করেছেন।

বাল্যবয়সের স্মৃতিতে আছে দাদু বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বহরমপুরের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুনেছি, তিনিই দাদুকে নেরুদার কবিতা অনুবাদ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

দাদুর লেখার কথা ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেই। তবু একথা হয়তো অনেকেই মানবেন যে ওঁর গদ্যরীতি ছিল মার্জিত, স্বচ্ছ, নির্মেদ এবং কৌতুকময়। ‘পটলডাঙার পাঁচালি’-তে উনি লিখেছেন সমাজের অবহেলিত, অন্ত্যজ শ্রেণির কথা, যাঁদের সঙ্গে ওঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ফজলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ ও সখ্যতার মাধ্যমে। আগেই বলেছি, এই ধরনের লেখায় দাদুকে পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর আগে সমাজের এই অংশটিকে সাহিত্যে স্থান দেবার কথা কেউ কল্পনাও করেননি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ‘পটলডাঙার পাঁচালি’ প্রকাশিত হবার পর বিদ্বৎসমাজে হইচই পড়ে যায়। তারিফের সঙ্গে অভিযোগও ওঠে, এ লেখা কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল। যদিও ‘কল্লোলের প্রথম মশালচি’ যুবনাশ্ব তাতে দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। তবে এ কথাও উল্লেখ করা উচিৎ যে সে যুগের তথাকথিত ‘এলিট’ ভদ্রজনোচিত সাহিত্যেও তাঁর ছিল অনায়াস স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। ‘কনখল’ উপন্যাস পড়লেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সরাসরিভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর সমর্থন কখনও প্রকাশ করেননি দাদু। কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায়, বাম-ঘেঁষা মতাদর্শের ছোঁয়া ছিল তাঁর কলমে। অন্যায়, অসাম্য এবং তা নিয়ে উদাসীনতা বা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ ছিল তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর । দাদুর এই প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখনী সার্থক উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর কন্যা মহাশ্বেতা দেবী এবং নাতি নবারুণ ভট্টাচার্য। দাদুর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন সে সময়কার দুঁদে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর নয় সন্তানের মধ্যে দাদু ছিলেন সবার বড়। ছোটজনকেও সকলেই একডাকে চিনবেন। বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। দাদু সরকারি চাকরি নেন আয়কর বিভাগে। ১৯৫২ সালে অবসর নেবার পরেও সত্তরের দশক পর্যন্ত আয়কর বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন।

তাঁর চেহারা আর কথাবার্তার ধরনই তাঁকে অনেকের মধ্যে আলাদা করে উজ্জ্বল করে তুলত। আত্মজীবনীতে নিজের চেহারা নিয়ে নিজেই সরস উক্তি করেছেন দাদু। লিখেছেন, তিনি ‘থেমে’থাকলে দাঁড়ি, হাঁটলে চিমটে।’ কেন? কারণ ‘আমি শুধু রোগা নই; বেমানান ঢ্যাঙা।… তিরতিরে সোজা।’ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ‘কল্লোল যুগ’ বইতেও দাদুর এই বিশিষ্ট রকমের চেহারার কথা লিখে রেখে গেছেন। তবে তাঁর মতে ‘ছ’ফুটের বেশি লম্বা, প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ’ এই মানুষটির চোখেমুখে ছিল এক ‘বলশালিতার দীপ্তি’। ’তাঁর লেখাতেও ফুটে বেরত সেই দীপ্তির ছটা।

ব্যক্তিগত জীবনে দাদু ছিলেন ক্ষুরধার রসবোধের অধিকারী। এই পরিমিত কিন্তু শাণিত রসবোধের ছাপ আমাদের পরিবারের প্রায় সবার মধ্যেই কমবেশি আছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেঅনেকেই নিজেদের স্মৃতিচারণায় সেসব কথার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী (সম্প্রতি যাঁর জীবনাবসান হয়েছে)। আসলে বহরমপুরের ঘটক বাড়িটাই ছিল শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। সবাই একডাকে চিনত ‘ধরিত্রী’নামের সে বাড়িটাকে। কৈশোর বয়স থেকেই, দাদুর চেনা-পরিচিত ও বন্ধুর তালিকা লিখতে বসলে তদানীন্তনকালে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে পরিচিত নাম খুব অল্পই বাকি থাকবে। ‘মান্ধাতার বাবার আমল’ বইয়ে তার আংশিক ছবি পাওয়া যায়।

আমি যখন জন্মাই, তখন তাঁর বয়স হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে এসেছে তাই তাঁর জীবনের এই বর্ণময় অধ্যায়গুলোর কথা আমি পরোক্ষভাবে জানি মাত্র। কিন্তু আমারও বাল্যবয়সের স্মৃতিতে আছে দাদু বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বহরমপুরের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুনেছি, তিনিই দাদুকে নেরুদার কবিতা অনুবাদ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কবি শঙ্খ ঘোষের মুখেও শুনেছি দাদুর কথা। ষাটের দশকে এক সাহিত্যসভায় তাঁদের আলাপ হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন শঙ্খবাবু। ওঁর কাছেই শুনেছি, নবীন কবি-লেখকদের জন্য দাদুর ছিল সর্বদা অবারিতদ্বার। সকলের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন, পরামর্শ দিতেন, তাঁর নিজস্ব পরিমিত ধরণের হাসিঠাট্টাও করতেন খুব। ২০০৪ সালে কলকাতায় এক আলোচনাসভায় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গদ্যকার মতি নন্দীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। তাঁর মুখেও একথারই পুনরাবৃত্তি শুনেছি।

আমার ঠাকুমার নাম ছিল ধরিত্রী দেবী। তাঁর নামেই বহরমপুরের বাড়ির নাম রাখা হয়েছিল। তিনিও ছিলেন অসামান্য বিদূষী এবং স্বাধীন মতামতের অধিকারিণী। ঢাকার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে ছিলেন ঠাকুমা। তাঁর ভাই শচীন চৌধুরী ছিলেন নামকরা পত্রিকা ‘ইকনমিক উইকলি’-র (পরে যার নাম হয় ‘ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি’) সম্পাদক। আর এক ভাই ছিলেন বরেণ্য ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোনও কবিকেই তেমন একটা পছন্দ করতেননা ঠাকুমা। এদিকে, দাদুকে ও সাহিত্যিক মহলে তাঁর বন্ধু ও পরিচিতদের সবাইকে ধরলে রবীন্দ্রোত্তর জমানার বিশিষ্ট লেখকদের একটা লম্বা তালিকা হয়ে যাবে । ফলে এ নিয়ে দু’জনের তির্যক মন্তব্যের বিনিময় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমাকে খুব স্নেহ করতেন ঠাকুমা। বস্তুত, আমার সাহিত্য পড়ার অভ্যাসের ভিত ঠাকুমার হাতেই তৈরি, কারণ শেষ বয়সে ঠাকুমা চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। আর আমার কাজ ছিল ওঁকে গল্পের বই পড়ে পড়ে শোনানো। এই করতে করতেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল ছেলেবেলাতেই। আমার নাম দেওয়া নিয়ে মজার গল্প শুনেছি আমার মায়ের কাছে। ‘ম’ অক্ষর দিয়ে নাম হবে, কারণ ওঁর এবং আমার বাবার (ওঁর কনিষ্ঠতম পুত্র, নাম মৈত্রেয়) নামও তাই দিয়ে শুরু। কিন্তু দাদু যাই প্রস্তাব করেন, ঠাকুমা নাকচ করে দেন। শেষে আমার যে নাম নির্বাচিত হয়, তার কারণ ঠাকুমা নাকি আমার মায়ের কথা থেকে ভুল করে ভাবেন ওটা আমার দাদামশাইয়ের (অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী, যিনি আমার দাদু ও ঠাকুমা দুজনেরই খুব স্নেহভাজন ছিলেন) প্রস্তাবিত নাম! রামায়ণ অনুযায়ী মান্ধাতার পুত্রের নাম মুসন্ধি। ভেবে মজা পাই যে দাদু নিশ্চয়ই এই নামটাও ভেবেছিলেন, তবে ঠাকুমার কথা ভেবে প্রস্তাব করার সাহস পাননি!

আসলে বহরমপুরে দাদু ঠাকুমার বাড়িতে কাটানো দিনগুলো আমার ছোটবেলার সবচেয়ে মধুর স্মৃতি । ছুটির সময় আমি, আমার ভাই সারণ আর আমাদের পিসতুতো এবং জাঠতুতো-খুড়তুতো সব ভাইবোনেরা জড়ো হতাম ওখানে আর সারাদিন নানারকম দুষ্টুমি করে কাটাতাম। এখন সেসব সুদূর অতীত, কিন্তু এখনো ভাইবোনরা একসঙ্গে জড়ো হলে সেইসব গল্প হয়। আর আমার দুই কন্যাকে তাদের ছোটবেলায় ঘুম পাড়াবার সময় গল্প বলার আসরে এই গল্পগুলোই তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদু মারা যান। ছোটবেলার একটা জাদুমাখা অধ্যায়ের ওখানেই সমাপ্তি। ১৯৯৩ সালের পরে আমি আর বহরমপুরে ফিরে যাইনি। কিন্তু লালদিঘির কাছে ওই বাড়িটা এবং সত্তরের দশকের বহরমপুর শহর এখনো আমার স্মৃতির মানচিত্রে রূপকথার এক দেশ।

ছবি সৌজন্যে: দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

১। মণীশ ঘটক রচনা সংকলন, দুই খণ্ড, সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ ও ১৯৯৮।

২। বর্তিকা – মণীশ ঘটক জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী, ২০০১।

৩। সুদীপ জোয়ারদার: যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লিখলেন পটলডাঙার বৃত্তান্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

ভারতের প্রথম সারির অর্থনীতিবিদদের তালিকায় একেবারে উপরের দিকে যাঁর নাম থাকবে, তিনি মৈত্রীশ ঘটক। বর্তমানে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে অধ্যাপনারত। মৈত্রীশের জন্ম ১৯৬৮-তে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর শেষ করেই বিলেত পাড়ি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বর্তমানে অ্যাপ্লায়েড মাইক্রোইকনমিক থিওরি নিয়েই তাঁর প্রধান কাজ। যুক্ত আছেন বহু অর্থনৈতিক সংস্থার সঙ্গে। ২০১৮ সালে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন মৈত্রীশ।

2 Responses

খুব ভালো লাগলো।

গত বছর পড়েছি, আজ আবার পড়লাম, মনে হল নতুন লেখা পড়ছি। প্রতিটি ঘটনা ই মনে হল নতুন। আমার বাড়ি নবদ্বীপ, খুব দেখতে ইচছা করে বহরমপুরের লাল দিঘী র পাড়ে আপনাদের বাড়ি টি।