আমার মতো যারা উচ্চমাধ্যমিকের পর পদার্থবিদ্যার লুচি হয়ে যাওয়া বইটাকে, ‘যা, তোকে মুক্তি দিলাম’ বলে গড়িয়াহাটের মোড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের অনেকেই হয়তো শিরোনাম দেখে ভাবছেন, এই মেগাওয়াট ব্যাপারটা খায় না মাথায় দেয়? তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি, বিজ্ঞানীদের ভাষায়,

ওয়াট (ক্ষমতা) = জুল (শক্তি) / সেকেন্ড (সময়)

না, জুলজুল করে তাকানোর কিছু হয়নি। এর মানে, ১ ওয়াট হল ১ সেকেন্ডে ১ জুল শক্তি খরচ করার ক্ষমতা। আর একটু সহজ করে বললে, ওয়াট একটা একক, যা দিয়ে যে কোনও বস্তুর কাজ করার ক্ষমতা মাপা হয়। এই ব্যাখ্যাটা আর একটু বিশদে করার আগে বোঝা দরকার, শক্তি ব্যাপারটা কী? মানে আমরা শক্তি বলতে যা বুঝি, বিজ্ঞানীদের শক্তির ব্যাপারে ধারণাটা আর একটু ব্যাপক।

আসলে, মহাবিশ্বের যে কোনও কাজের পিছনে আছে, শক্তি। এই যে আকাশে চাঁদ, সূর্য উঠছে, গাড়ি চলছে, পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে, নদী কলকল করে বয়ে চলেছে, বিরাট কোহলির ব্যাটে লেগে বলটা গ্যালারির দিকে উড়ে যাচ্ছে, গুণময় বাগচি তাঁর সাড়ে সতেরো ইঞ্চি বাইসেপ ফুলিয়ে ডায়লগ ঝাড়ছেন, – এই সব কিছুর পেছনেই রয়েছে এই শক্তির খেলা। আরও মজার কথা হল, শুধু এরকম দ্রষ্টব্য কাজই নয়, এই যে ছোটনাগপুরের রাঙামাটির উপর মামা-ভাগনে পাহাড় অনন্তকাল ধরে চুপটি করে বসে আছে, শক্তি জমা আছে তাদের মধ্যেও।

যাই হোক, শক্তি কত রকম, সেটা এখানে আলোচ্য নয় (মুখস্থবিদ্যার এই এক দোষ, মাঝে মাঝেই চ্যাপ্টার গুলিয়ে যায়)। আমরা কথা বলছিলাম এই শক্তির পরিমাপ কীভাবে করা যায় তাই নিয়ে। এবার, এই যে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা শক্তি, এর একটা মহা সমস্যা আছে। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। মানে এই মহাবিশ্বে সৃষ্টির সময়ে মোট যা শক্তি ছিল, এখনও মোটামুটি তাই আছে। এই ‘মোটামুটি’-র ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গেলে থিওরি অফ রিলেটিভিটির অবতারণা করতে হবে, সুতরাং সে প্রশ্ন বরং থাক।

আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে ধরে নেওয়াই যায়, যে শক্তি অবিনশ্বর। সুতরাং শক্তিকে কেবল একধরন থেকে আর একধরনে রূপান্তর করা। কিন্তু শক্তিকে দিয়ে আমাদের সুবিধামতো কাজ করাতে গেলে, শক্তির সুবিধামতো রূপ ছাড়া তা অসম্ভব।

ধরুন, এই যে দামোদর নদী বর্ষাকালে দুকূল ছাপিয়ে বন্যায় গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে দিচ্ছে, বা জষ্টিমাসে জামাইষষ্ঠী খেতে যাওয়ার সময়ে সূর্যের তেজে চাঁদি ফাটার জোগাড়, এই প্রচণ্ড শক্তি কিন্তু আমাদের কোনও ভোগেই লাগে না, যতক্ষণ না তাকে টারবাইন বা ‘সোলার সেল’ দিয়ে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যা দিয়ে আমাদের বাড়িতে আলো, পাখা, এয়ার কন্ডিশনার এসব চলছে। এরকম শুধু সৌরশক্তি বা জল নয়, খনিজ তেল, কয়লা, এবং হালে পরমাণু… ইত্যাদি বহু শক্তির উৎস থেকেই প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ শক্তি তৈরি হচ্ছে আমাদের ব্যবহারের জন্য।

এবার, মানুষ সভ্যতার পথে যত এগিয়েছে, প্রযুক্তি যত এগিয়েছে, শক্তির প্রয়োজনও বেড়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এখন এই যে মহাকাশে দু’বেলা ডেলি প্যাসেঞ্জারির মতন রকেট যাচ্ছে, শহরকে শহর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো বোমা তৈরি হচ্ছে, অর্বুদে নির্বুদে কলকারখানা, অফিস, গাড়ি সব চলছে, প্রতিনিয়ত এই রাক্ষুসে পরিমাণ শক্তির চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাও তো করা দরকার। আর ‘এখন’ বলছি বটে, এই প্রয়োজন মানুষ প্রথম অনুভব করে, যবে থেকে বিদ্যুতের আবিষ্কার আর ব্যবহার।

তা সে ব্যবস্থা করার যা হ্যাঙ্গাম, তা তো আছেই। কিন্তু তারও আগে দরকার এই শক্তি, আর তা কী পরিমাণে জমা-খরচ হচ্ছে তার একটা পাকাপোক্ত হিসাব। এর জন্যই উদ্ভাবন হয় শক্তিমাপক এককের। প্রথমদিকে ফুট-পাউন্ড, হর্স পাওয়ার ইত্যাদি অনেক রকম একক ব্যবহার হলেও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকে যায় শক্তি বা Energy-র জন্য জুল আর ক্ষমতা বা Power-এর জন্য ওয়াটের ব্যবহার।

উদ্ভাবন তো হল, কিন্তু এর মানে কী? গাণিতিক পরিভাষায়,

1 W = 1 J/s = 1 (N.m)/s = 1 (kg.m2)/s3

এই রে! আগেই পুদিন-হারার শিশিটা খুঁজবেন না। ব্যাপারটা দেখতে যতটা ভয়াল, আসলে ততটাও নয়। একটা হিসাব দিই।

ধরুন, একটি এক কেজি ভরের বল একটি সরলরেখায় এমনভাবে ছুটে চলেছে, যাতে তার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে এক মিটার প্রতি সেকেন্ড (1m/s) হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানে সে প্রথম সেকেন্ডে যদি এক মিটার যায়, দ্বিতীয় সেকেন্ডে যাবে দু’মিটার, তৃতীয় সেকেন্ডে তিন মিটার, এরকম। এই হারে এক সেকেন্ডে এক মিটার যেতে তার যা শক্তির প্রয়োজন হবে, সেটাই হল এক ওয়াট বা 1W। এবার, বিভিন্ন ধরনের শক্তিতে এই হিসাবের পদ্ধতিটা পালটে যায়। যেমন পুরনো বাল্বের গায়ে যে লেখা থাকে 60W, সেই বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে ওয়াটের হিসাব করার পদ্ধতিটা আলাদা। তবে যা বললাম, মূল শক্তি কিন্তু একই। মাপা হচ্ছে শুধু তার বিভিন্ন রূপ। ওয়াটের নামকরণ হয় অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের সম্মানার্থে, যিনি স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন।

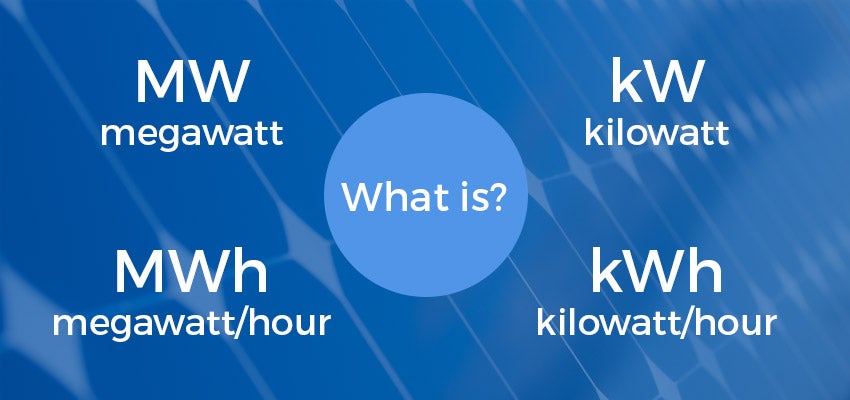

এত পর্যন্ত পড়েও যদি আপনার মগজে ‘ওয়াট’ লেগে গিয়ে না থাকে, তো এবার আসা যাক মেগাওয়াট (MW)-এর কথায়। এদ্দিনে সকলেই নিশ্চয়ই জানেন যে ‘মেগা’ মানে একটা দারুণ, বিরাট কিছু ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে কিলো, মেগা, গিগা, টেরা ইত্যাদি উপসর্গগুলির খুবই নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে। একের পর তিনটি শূন্য থাকলে কিলো, ছটি থাকলে মেগা, ন’টি থাকলে গিগা, বারোটি থাকলে টেরা…এভাবে বহুদূর যাওয়া যায়।

কাজেই সেই হিসাবে 1MW = 1,000,000W বা দশ লক্ষ ওয়াট। সাধারণতঃ, বিরাট জাহাজ, বিমান, ডেটা সেন্টার, হাইড্রন কোলাইডারের মতো বিশাল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির শক্তির চাহিদা মাপতে বা ছোটখাটো পাওয়ার স্টেশনের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা মাপতে মেগাওয়াট ব্যবহার হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

– আধুনিক বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনগুলির শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা 5-6MW.

– সমগ্র আমেরিকার পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির সম্মিলিত উৎপাদনক্ষমতা গ্রীষ্মকালে গড়ে 600-1300MW.

অক্সফোর্ডের অভিধান অনুসারে মেগাওয়াটের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯০০ সালে। তবে ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত ‘Science’ জার্নালে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, সেই সময় থেকেই এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বাড়তে থাকে।

এই হল সংক্ষেপে মেগাওয়াটের ব্যাখ্যান। আশা করি একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারলাম। তবে এটাকে আরও একটু অন্যভাবেও দেখা যায়। ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত মানবজাতি যে হারে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে নিজের মেগা, গিগা, টেরাওয়াট শক্তির চাহিদা যুগিয়ে চলেছে, তাতে শঙ্কিত সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। বিজ্ঞানীদের মতে, এই অবস্থা চললে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার্য শক্তিটুকু তো থাকবেই না, পৃথিবীটাই মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ নির্মূল হবার ফলে।

এই নিরিখে দেখলে মেগাওয়াট আসলে একটা ঘড়ির কাঁটা। আর সেই কাঁটায় চড়ে এক অপরিণামদর্শী, ক্ষমতামদমত্ত জাতি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে তার ধ্বংসের মুহূর্তের দিকে।

*তথ্যসূত্র: এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

*ছবি সৌজন্য: Indiatvnews, proud-grid.com, Vox

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিতিবিরক্ত হতে হতেও আইটি শিল্পতালুকে মজদুরি করতে বাধ্য হন। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দের কাজ হাতে মোবাইলটি নিয়ে আলসেমি করে শুয়ে থাকা। চেহারাছবি নিরীহ হলেও হেব্বি ভালোবাসেন অ্যাকশন ফিলিম, সুপারহিরো আর সাই ফাই। সঙ্গে চাই সুরেশের রাবড়ি, চিত্তরঞ্জনের রসগোল্লা-পান্তুয়া, কেষ্টনগরের সরভাজা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন।