মানুষটা চিরকাল অতি সাধারণ মানুষদের কথা তাঁর ছবিতে এঁকে গেছেন, কার্টুনের মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন ক্ষমতাকে। ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর সেই মানুষটাই অতি সাধারণ, খেটে খাওয়া, দরিদ্র, ক্ষমতাহীন মানুষদের মাঝে একটা জংধরা লোহার বিছানায়, মৃদু হাসি মাখানো মুখে অন্তিম শয্যায় শায়িত। আশপাশটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি, দেখেছিলেন তাঁর কার্টুনের চরিত্রগুলো আজও কতটা অসহায়।

অমলেন্দু চক্রবর্তী রোদ্দুর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমরা তাঁকে অমল নামেই চিনি। তাঁর ‘অমল আলো’য় উদ্ভাসিত হয়নি, এমন মানুষ বিরল।

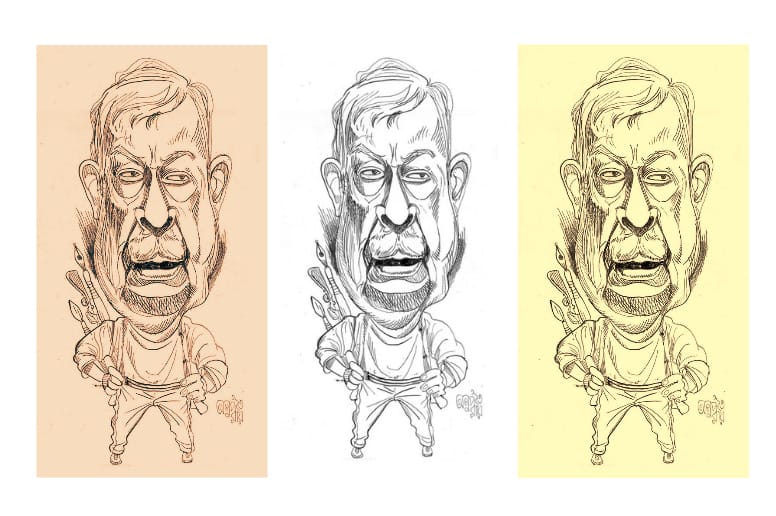

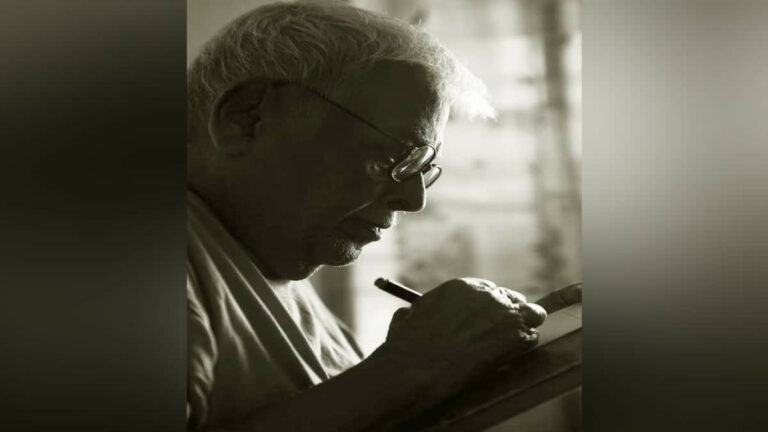

কার্টুনের জগতে অমল চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০২৩) ছিলেন এক চলমান ইতিহাস, জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি বাংলার বিলুপ্তপ্রায় রাজনৈতিক কার্টুনের ধারার শেষ প্রতিনিধি। (cartoonist Amal Chakraborty)

অমল চক্রবর্তী, যাঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য চোখটির দৃষ্টিশক্তি ছিল মাত্র ২০ শতাংশ, সেই একমাত্র চোখের সামনে একসঙ্গে জোড়া আতশকাচ ধরে, অমল এক ঝটকায় এক একটি কার্টুন এঁকে ফেলতেন। রোজ দুটি করে পকেট কার্টুন তাঁকে আঁকতে হত।

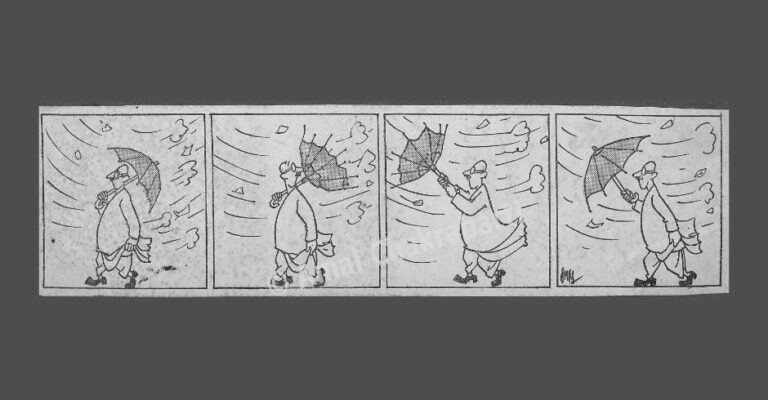

সেই কার্টুনের বিষয় হত মূলত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন মধ্যবিত্ত জীবনের যাপন, যা প্রবলভাবে শৈল্পিক এবং কার্টুনীয় তির্যক দৃষ্টিতে দেখা এবং দেখানো।

সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে ইরেজার দিয়ে মুছে, সব বাধা অতিক্রম করে তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি ও উর্বর সৃজন-ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদিন আমাদের কার্টুন উপহার দিয়ে চলেছিলেন এই অদম্য কার্টুনিস্ট।

প্রচারবিমুখ অমল চক্রবর্তী বেছে নিয়েছিলেন এক নিভৃত যাপন। তবে আমাদের কাছে রয়ে গেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা ও সাক্ষাৎকার। তাঁর কার্টুনের চেয়ে তা কম মনোগ্ৰাহী নয়। ‘রবিবারের প্রতিদিন’ (৬ই জুন, ২০২১)-এ তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্ৰহণ করি আমি। অমলের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও লেখা থেকে আহরণ করে কিছু সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম এই নিবন্ধে। অমলের নিজস্ব কথায়,

“কেন কার্টুন আঁকি ঠিক করে বলতে পারব না। নিছক আনন্দ, না অন্য কিছু এর পেছনে আছে যখন বিচার করতে যাই তখন সমস্তটাই জট পাকিয়ে যায়।”

“ছবি আঁকতে ছােট থেকেই ভাল লাগত। কিন্তু ছবির বিভিন্ন ধারার মধ্যে আলাদা করে কার্টুন কেন পছন্দ করতাম, সে কারণটা বলতে পারব না। আমার জন্ম এলাহাবাদে। তবে শৈশব-কৈশােরজীবন পুরােটাই অতিবাহিত হয়েছে কলকাতায়। থাকতাম পাথুরিয়াঘাটায়। এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই খেলছি, এই একটু আঁকছি, যখন-যা-মর্জি। এখনকার ছেলেপুলেদের মতাে মারাত্মক কড়া অনুশাসনে মানুষ হতে হয়নি। যাই হােক, ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার প্রসঙ্গ উঠলে, প্রথমেই নিজের পিতৃদেবের কথা বলব। নিজে আঁকিবুকি করেননি কখনও, যদিও আমাকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন বরাবর।… যদ্দুর মনে পড়ছে, সেটা ১৯৫০-‘৫১ সালের ঘটনা। দিল্লিতে চিলড্রেনস আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতা। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিখ্যাত কাটুনিস্ট শংকর। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বাবাই আমাকে বললেন তুই তাে হাবিজাবি কত কিছু আঁকিস। কার্টুন টার্টুনও বানাস। তাে, দে না পাঠিয়ে একখান আঁকা।…

অনেক ভেবে-চিন্তে আঁকলাম একটা কার্টুন। গণেশের। নাদাপেট গণেশ ছিপছিপে নটরাজ হতে চাইছে। কার্টুনটির নাম দিলাম ‘গণেশ এনভিস হিজ ফাদার’। কার্টুনটা এঁকে খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলাম। সেটাই সার কথা। কারণ, আমি ধরেই নিয়েছি, লবডঙ্কা হবে।”

তাঁর আঁকা পুরস্কৃত হয়েছিল, এবং রাজভবনে রাজ্যপাল কৈলাসপতি কাটজুর হাত থেকে পুরস্কার পাবার পর পেয়েছিলেন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট শংকরের উৎসাহ। তিনি অমলকে ‘শংকরস উইকলি’তে নিয়মিত কার্টুন পাঠাতে বললেন।

“শংকরস উইকলি… তখন এই সাপ্তাহিকটার দারুণ নামডাক। অসম্ভব সুন্দর-সুন্দর সব কার্টুন প্রকাশিত হয়। সেখানে এবার আমার কার্টুনও প্রকাশ পাবে। মানে, আশা আছে। আর সেই আশ্বাস দিচ্ছেন স্বয়ং সম্পাদক। আমি আলগােছে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। হ্যাঁ, কার্টুন এঁকে পাঠাব। প্রত্যুত্তরে শংকর পিঠ চাপড়ে দিলেন, অর্থাৎ সাউন্ডস গুড। এরপর ‘শংকরস্ উইকলি’-তে কার্টুন পাঠিয়েছি। মনােনীত হয়েছে। ছাপা হয়েছে। দক্ষিণাও পেয়েছি। আঁকাআঁকি করে যে টাকাপয়সা পাওয়া যায়, তা-ও কার্টুন এঁকে, এমন ধারণা ছিল না। প্রথমবার, মনে আছে, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলাম।…”

“প্রথম প্রথম কার্টুন বেরয় ‘পরাগ’ সাপ্তাহিকে। এরপর ‘সচিত্র ভারত’ ও ‘শংকরস উইকলি’তে।”

“চোখ বুজলেই টের পাই, চোখের সামনে হইহই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার-হাজার কার্টুন -থিম, বাঁকাচোরা লাইন, কৌতুক, কল্পনা, উজ্জ্বলতা। টিফিন-পয়সা জমিয়ে কার্টুনের ওপর বইপত্র কিনি। লাইব্রেরিতে তল্লাশ করি বাংলা রঙ্গপত্রিকাগুলোর পুরনো নতুন সংখ্যা। তখন ওয়েলিংটন থেকে টিপু সুলতান মসজিদ অবধি ফুটপাতের রেলিংয়ে প্রচুর দেশি-বিদেশি বই পাওয়া যেত। আমি প্রায় রােজ বিকেলে ঢুঁ মারতাম। একদিন এই ফুটপাত-সম্ভারেই আমি প্রথম দেখতে পাই প্রখ্যাত কার্টুন-পত্রিকা ‘লন্ডন পাঞ্চ’-এর একটি সংখ্যা। পরে, স্কটিশের লাইব্রেরিতেও লন্ডন পাঞ্চ-এর সংখ্যা দেখি। লন্ডন পাঞ্চ আমাকে খুব উজ্জীবিত করেছিল। এছাড়া রেবতীভূষণ এঁরাও আমাকে খুব প্রভাবিত করেন। মনে- মনে সিদ্ধান্ত নিই, কার্টুন আঁকাটা ছাড়ব না। ইতিমধ্যে কলেজ বদল করেছি। ভর্তি হয়েছি সিটি কলেজে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মােহিত চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, শিবশম্ভু পাল— পরবর্তী কালের এই বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা ছিলেন আমার সহপাঠী।…

বি.এন.আর রেলওয়ে-র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে চাকরি নিলাম। গার্ডেনরিচ-এ অফিস। সকাল-সকাল বেরিয়ে যাই। ফিরতে সেই সন্ধে। হাত-পা ধুয়ে, চায়ের দোকানে একটু গেঁজিয়ে, বসে যেতাম আঁকতে। রাতভাের আঁকতাম। আর সকালে, অফিস যাওয়ার পথে, বাস বদলানাের ফাঁকে, এখানে-ওখানে কার্টুন পাঠাতাম।… একদিন সকালে দেখি, ডাকে পাঠানাে আমার একটা কার্টুন ছাপা হয়েছে।

…উৎসাহ পেয়ে কয়েক দিনের ব্যবধানে আরও কয়েকটা কার্টুন পাঠাই। ধীরে-ধীরে সেগুলো ছাপা হয়। একটু পরিচিতি বাড়ে। কিন্ত মনে-মনে একটা অসন্তোষ কাজ করছিল। বুঝতে পারছিলাম, কার্টুনের পিছনে যতটা সময় আমি দিচ্ছি, সেটা যথেষ্ট নয়। বড় কার্টুনিস্ট হতে গেলে, আরও চর্চা প্রয়ােজন। অষ্টপ্রহর ডুবে থাকতে হবে ওই কাজটা নিয়ে। অথচ, সময় কোথায়? চাকরি করলে কখনও পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকবে না, এদিকে না করলে জীবন হয়ে উঠবে আরও দুর্বিষহ।…”

“শৈল চক্রবর্তীর কাছে যাওয়াটা আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। উনি আমার ড্রয়িং দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাবে কিনা কাউকে সরাসরি শেখান না। বললেন সে-কথা। ততক্ষণে আমি বুকে একটু বল পেয়েছি। জানালাম, না না, আপনাকে শেখাতে হবে না। আমি মাঝেমধ্যে আসব। ভুলত্রুটি যা কিছু হয়, একটু দেখিয়ে দেবেন, ব্যস। এভাবেই শুরু। রবিবার করে যেতাম। উনিই আমার গুরু। পরে, শৈলবাবুর পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলাম।”

“কার্টুনের অনেক রকমফের হয়। সমাজ-বিষয়ক কার্টুন, রাজনীতি-বিষয়ক কার্টুন, কখনও বিষয়বস্তুটা অ্যাবসার্ড। পলিটিকাল কার্টুনের ঘরানাটা আমাকে খুব টানত। কেন? এ প্রশ্নটা বহুবার নিজের কাছে নিজেই করেছি। বারবার ভেবে যা মনে হয়েছে সব রাজনীতিবিদই আখেরে সুবিধাবাদী। মানুষকে তাঁরা বহু প্রতিশ্রতি দেন। এবং কাজের সময় একটাও রাখেন না। একটু জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই আমার তাই খুব রাগ রাজনীতিবিদদের ওপর। কিন্তু একা আমি কী করব? কী করতে পারি? মুখোমুখি প্রতিবাদের স্পর্ধা নেই। অতএব ঠিক করলাম, আমার বক্তব্য আমি পেশ করব কার্টুনের মাধ্যমে।”

১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর এই কার্টুনের নেশা ক্রমশ পেশায় পরিবর্তিত হয়। রেল কো-অপারেটিভের চাকরিটা শেষমেশ ছেড়েই দেন তিনি।

“অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ড. বিধানচন্দ্র রায় সে-সময় আমি কাউকে রেয়াত করিনি। তেড়ে কার্টুন করেছি।…

১৯৫৯-৬০ নাগাদ ‘দর্পণ’ বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরতে শুরু করে। কাগজটার বৈশিষ্ট্য ছিল: এটা কোনও বড় হাউস থেকে প্রকাশিত হত না। সে সময়ের কয়েকজন স্বনামধন্য সাংবাদিক, যেমন অমিতাভ চৌধুরী, সােমনাথ ভট্টাচার্য এঁরা নিজেদের উদ্যোগে এটা বের করতেন।…

এখানে আমি বহুদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্টুন করেছি, কাজ করেছি।”

“একটা অ্যালবাম নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। হাঁটতে হাঁটতে একদিন দাঁড়িয়ে গিয়েছি ‘দ্য স্টেটসম্যান’ অফিসের সামনে। নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওপর যাব?’ ভয় ভয় করছে, সাহেবদের বাড়ি তাে। মি. সরকার বলে একজনকে গিয়ে বললাম, ‘স্যর, আমি ছবি আঁকি। আমি কি ইলাস্ট্রেশনের জন্য একটু দেখা করতে পারি? উনি বললেন, ‘তােমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে?’ বললাম, ‘না নেই, আপনি যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন।’

খানিকক্ষণ পর ম্যাগাজিন এডিটর মি. হ্যারিসের থেকে বার্তা এল, ‘পাঠিয়ে দাও।’ গেলাম, কিন্তু উনি ভাল করে দেখলেনও না, অ্যালবামটা নিজের কাছে রেখে বললেন দিন-পনেরাে পর যােগাযােগ করতে। এই ১৫ দিন খুবই চিন্তায় কেটেছিল। কাজ পাব কি না জানি না, এদিকে অ্যালবামটাও বােধহয় গেল। অবশেষে উপস্থিত হই ১৫ দিন পর। উনি বললেন, ‘ইয়েস, আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ। সে কী! এ তো আশাই করা যায় না! জানিয়েছিলেন, আমার আঁকার হাত ভাল। কাজ শুরু করে দিতে। ‘টিক অ্যান্ড টক’-এর (*স্টেলা ব্রাউন কৃত দুটি দস্যির কাণ্ডকারখানা) আদলে কাজ করেছিলাম, সেটা খুব হিট হয়েছিল। এছাড়া ছােটখাট কাজ করতাম ইলাস্ট্রেশনের।”

“সানডে স্টেটসম্যান-এ বহু কভার স্টোরির ইলাসস্ট্রেশন করেছি। তথ্য সংগ্রহ করতে ছুটতাম ব্রিটিশ কাউন্সিল, কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরি।একবার খুব খেটেখুটে মিশর-এর ওপর একটা স্টোরির ইলাসস্ট্রেশন করেছিলাম। যে ভদ্রলােক স্টোরিটা লিখেছিলেন, তিনি পরে বলেছিলেন, ছবিগুলােই সব কিছু বলে দিচ্ছে। আমার লেখার দরকার ছিল না। রবিবারের স্টেটসম্যান-এ তখন ছােটদের ওপর একটা পাতা বরাদ্দ ছিল। সেখানেও কাজ পেলাম। স্টেটসম্যান-এ কখনও পাকাপাকি চাকরি করিনি। তবে ছড়িয়ে -ছিটিয়ে এ-বিভাগ সে বিভাগ মিলিয়ে কাজের পরিমাণটা নেহাত কম নয়।”

সেটা ১৯৬১ সাল। আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ‘তির্যক’ নামের পকেট কার্টুনের কাজ আরম্ভ করেন অমল চক্রবর্তী। সেসব আঁকা হত তুলিতে। পরে ‘তির্যক’ নিয়ে সন্তোষকুমার

ঘোষের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটিও হয় বলে শুনেছি। আবার অমলের কথায় ফিরি। তিনি লিখছেন,

“অমিতাভ চৌধুরী আমন্ত্রণ জানালেন ‘যুগান্তর’-এ। সে সময় ‘যুগান্তর’-এ কাজ করছেন কাফি খাঁ, শৈল চক্রবর্তী, রেবর্তীভূষণ। আমিও তাঁদের পাশে বসার সুযােগ পেলাম। তুষারকান্তি ঘোষ ছিলেন ‘যুগান্তর’-এর মালিক। তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। স্টাফ ছিলাম না। ফলে, দুতরফ থেকেই দক্ষিণা মিলত। পরে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘বসুমতী’-তেও কাজ করি। ‘আনন্দবাজার’-এ ‘তির্যক’। অমৃতবাজারএ ‘স্মাইল আ ডে’।”

“একবারের কথা মনে পড়ছে। নকশাল আমলে মাও সে তুং-কে নিয়ে কার্টুন এঁকে বিপদে পড়েছিলাম। আমি ‘যুগান্তর’-বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, আমাকে ঘিরে ধরেছিল। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে সে-যাত্রায় রক্ষা পাই। আরেকবার যখন হরিয়ানা-চণ্ডীগড় আলাদা হয় তখন ‘অমৃতবাজার’-এ কার্টুন এঁকে বিপদে পড়েছিলাম। আমাকে ফোন করে বলেছিল, আমরা যাচ্ছি, তােমার সাথে দেখা করতে। আমার নিউজ-এডিটর সে-যাত্রায় সামলে দিয়েছিলেন।”

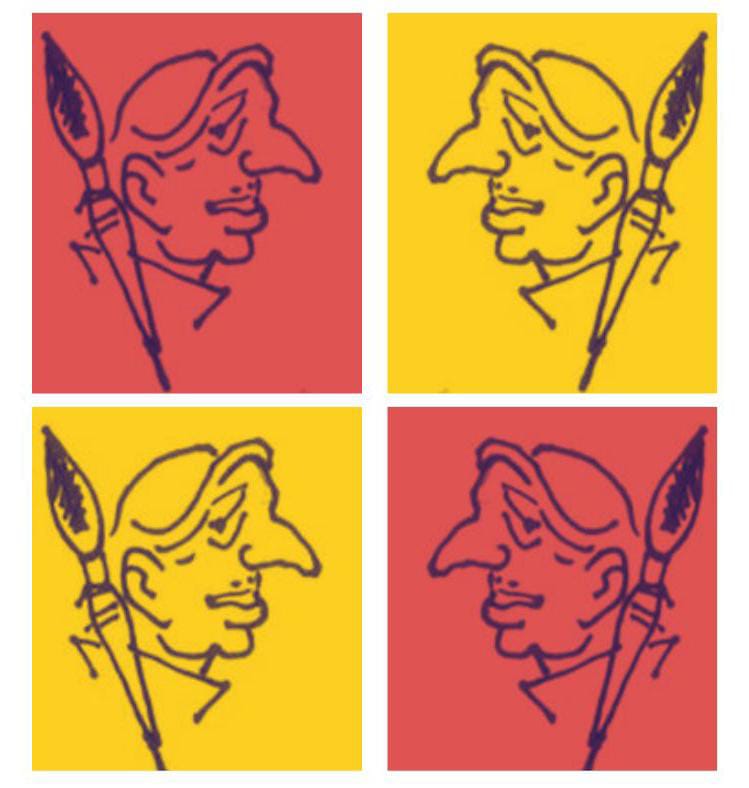

শুধুমাত্র ব্যঙ্গচিত্রকে পেশা করে পঞ্চাশের দশক থেকে নিয়মিত ছবি এঁকে চলেছিলেন নব্বই পেরিয়ে যাওয়া অমল চক্রবর্তী। বলা যায়, বিলেতের ওসবার্ট ল্যাঙ্কাকাস্টারের মতোই তিনি ছিলেন বক্স কার্টুন বা পকেট কার্টুনের একজন সফল প্র্যাকটিশনার।

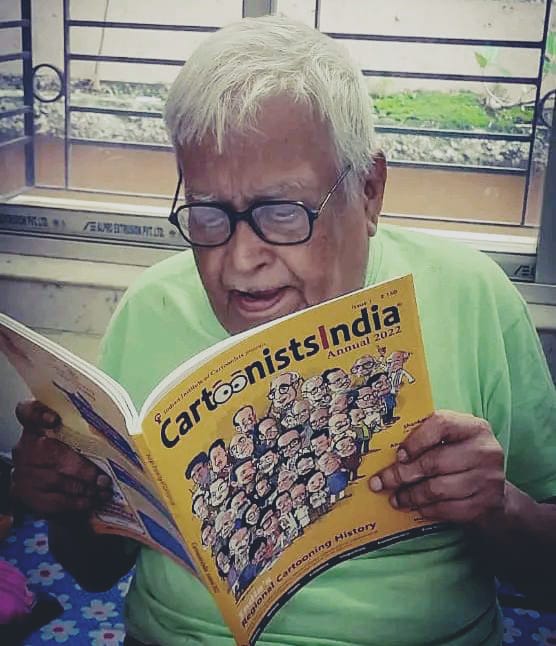

পরবর্তীকালে ‘সংবাদ প্রতিদিন’এ যোগ দেন অমল চক্রবর্তী। ক্ষুরধার বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে সমসময়ের ঘটনাবলীকে নিজের অমল-অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে নিয়ে এসে প্রকাশ করতেন পকেট কার্টুন ‘অমল আলোয়’। সেই সব কার্টুন-সংগ্রহ প্রকাশ পেত প্রতি বছর বইমেলায়, ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর স্টলে।

১৯৭৬ সালে কানাডার মন্ট্রিয়েলে আন্তর্জাতিক এক কার্টুন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা দশটি কার্টুনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল তাঁর কার্টুন। তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে যে অবলোকন তাতে রয়েছে, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

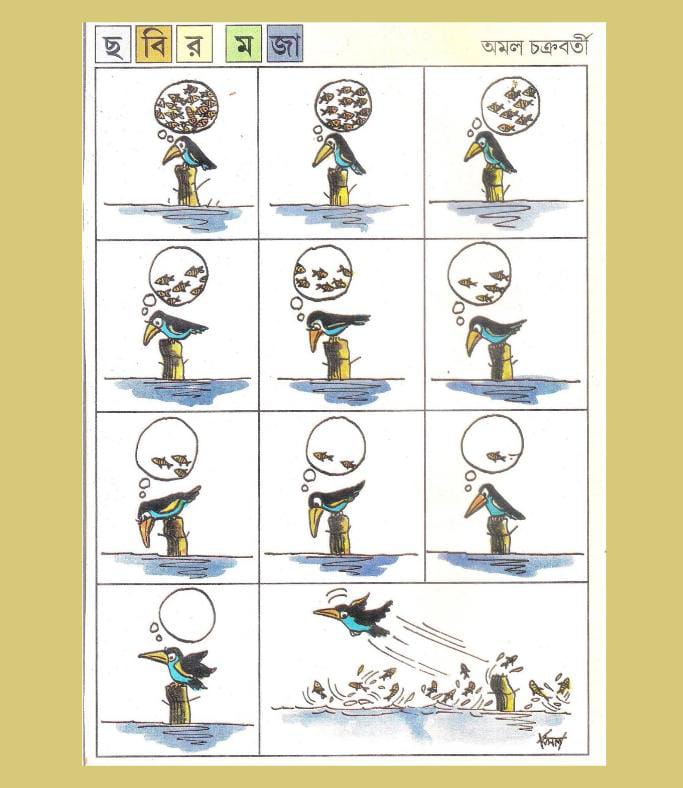

এছাড়াও তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে ‘সন্দেশ’, ‘শনিবারের চিঠি’, ‘চিত্রক’, ‘সরস কার্টুন’, ‘রঙ্গব্যঙ্গ” ও ‘কিঞ্জল’ পত্রিকায়।

বাংলার কার্টুনিস্টদের প্ল্যাটফর্ম ‘কার্টুনদল’-এর বর্ষীয়ান সদস্য অমল বহুবার অসুস্থ শরীর নিয়েও এসেছেন কার্টুনদলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীতে। ‘কার্টুনদল’ তাদের প্রিয় ‘অমলদা’র বহু কার্টুন যোগাড় করে প্রকাশ করা করেছে ‘অমল অ্যালবাম’ নামের সংকলনে (প্রকাশক; লালমাটি)।

এমনকি অমলের কার্টুনে সজ্জিত হয়েছে ‘এম পি জুয়েলার্স’-এর বিজ্ঞাপনও।

ভাবলে অবাক লাগে, প্রায় ছয় দশকের বেশি সময় ধরে কীভাবে অমল চক্রবর্তী ব্যঙ্গ-রেখায়, হাসির মোড়কে আমাদের যোগান দিলেন চিন্তার খোরাক? তাঁর নিজের কথাতেই—

“সত্যি বলতে কী আজকাল কার্টুন খুব কম দেখতে পাই। আমি যে ‘অমল আলাে’য় আঁকি তাতে বর্তমান আর্থ-সামাজিক নানাধরনের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তবে আগে অনেক প্ল্যাটফর্ম ছিল সচিত্র ভারত, তারপর আমরা একটা করার চেষ্টা করেছিলাম টেক্কা— যদিও বেশিদিন চলেনি। এখন এসব কিছুর সুযোগ নেই।”

“…দীর্ঘদিন কাজ করতে-করতে সব কিছু আলাদা-আলাদা হাইলি কম্পার্টমেন্টালাইজড হয়ে গেছে। যেমন বাজার যাচ্ছি, কিন্তু আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে গিয়েছে। বাজারের পাশাপাশি সেটা আমার মাথায় রয়ে গেছে। হাইলি কম্পার্টমেন্টালাইজড নাহলে সেটা হত না। যখন আগে চাকরি করতে গেছি তখনও মাথার মধ্যে কার্টুনের চিন্তাটা থেকে যেত। এখনও নানা কাজের মধ্যেও থাকে। আসলে ভাগ হয়ে যায়—কম্পার্টমেন্টালাইজড হয়ে থাকে। এটা অবশ্যই একটা কাল্টিভেশনের ব্যাপার। অনেকদিন ধরে কাজ করছি তাে, বুঝতে পারি, এটা নিয়ে করলে ভালাে হবে, না ওটা নিয়ে করলে ভালাে হবে। বিষয়টা রপ্ত হয়ে গেছে। এর হয়তাে কোনও ব্যাকরণ বা গ্রামার নেই, কারণ কার্টুনিস্ট তৈরি করা যায় না, কার্টুনিস্ট জন্মায়।”

“…আমাদের সময় ‘লিড নিউজ’-এর সঙ্গে একটা না একটা কার্টুন থাকতই। এখনকার ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজের প্রথম পাতাটার যে-চেহারা দেখতে পায় আমাদের সময়ের সঙ্গে সেটা আর মেলে না। এখন বেশিরভাগ কাগজই কার্টুন ছাপতে চায় না। কার্টুনের জায়গায় একটা বিজ্ঞাপন ছাপা এখন অনেক বেশি লাভজনক। এছাড়াও কার্টুনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের কেউ চটাতে চায় না। ‘সংবাদ প্রতিদিন’ অবশ্য কার্টুনের জগতটাকে অনেকটা ধরে রেখেছে। এই যে ধীরে ধীরে কার্টুন প্রকাশের জায়গাটা অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসছে এই পরিণতি আমার কাছে ভীষণ দুঃখবহ। আর দেখেছি, বলির পাঁঠা করা হয় কার্টুনিস্টকে। ‘অ্যাপলিটিক্যাল’ বলে তাে সত্যিই কিছু হয় না। সব কাগজই প্রত্যক্ষ বা পরােক্ষভাবে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে। তাহলে আলাদা করে কার্টুনিস্টকে অভিযুক্ত করার কারণ কী?”

“কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল, বা রাজনৈতিক নেতাকে অবলম্বন করে কার্টুনিস্টের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র যে বার্তা পৌছে দিতে চায়, একটি বলিষ্ঠ, সপাট রিপোর্টিং বা নিঁখুত তথ্য-তত্ত্ব সম্বলিত উত্তর-সম্পাদকীয় কি সেই একই বার্তা পৌঁছে দিতে চায় না?”

বাংলার ব্যঙ্গশিল্পের যে স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের হাতে, আজ তার সূর্য অস্তমিত। যে মানুষটার জীবন ঘিরে এত কথা, এত স্মৃতিতর্পণ সে মানুষটা কী চোখে দেখতেন জীবনকে? আমি চাই, সে কথা মানুষ ওঁর নিজের বয়ানেই শুনুন। এটার ঐতিহাসিক মূল্য আলাদা।

“আমার জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে। ছিল। থাকবে। কিন্তু, এই ছবি আঁকার মুহূর্তটুকু আমার কাছে অমূল্য। তখন আমি শুধুই অমল।…

একটু-একটু করে যা ফুরিয়ে যায়, তাই খতরনাক। যেমন আয়ু। আমারও জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে। যত ফুরিয়ে আসছে, তত বেশি করে মনে পড়ছে ফিনিক্স পাখির রূপকথা। সেই যে ঘুরতে-ঘুরতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর—একদিন নতুন রূপে — নবজন্ম।”

তথ্যসূত্র-

কিঞ্জল: অমল চক্রবর্তী সংখ্যা ; ২০০৩

লিপিনাগরিক: কার্টুন সংখ্যা : ২০১৫

কার্টুন রঙ্গ বিচিত্রা- বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

একালের কার্টুন- সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ

ডোডো কিংবা ফিনিক্স : অমল চক্রবর্তী

রোববারের প্রতিদিন: কার্টুন সংখ্যা- ১১ই জুলাই, ২০১০

রবিবারের প্রতিদিন- অমল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার; ৬ই জুন, ২০২১

*অলংকরণ: অনুপ রায়

*ছবি সৌজন্য: Amal Chakrabarty Facebook page

ঋতুপর্ণ বসু একজন স্বশিক্ষিত শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই কার্টুন দেখতে ও আঁকতে ভালোবাসতেন। দেবাশীষ দেবের কলকাতা মেট্রোরেল সিরিজের কার্টুন ও ফোরাম শপিং মলের উদ্বোধনের পর অসংখ্য কার্টুন সমৃদ্ধ টেলিগ্রাফের একটি গোটা পাতা দেখে কার্টুন আঁকার ইচ্ছে আরও তীব্র হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় প্রকার কার্টুনেই দক্ষ তিনি। রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেষু, বিষয় কার্টুন, সন্দেশ, শনিবারের চিঠি (নতুন), জলজঙ্গল, প্রতিদিন(রবিবাসরীয়), বেঙ্গল পোস্ট, একদিন, এখন বিসংবাদ, কৃষি-নির্ণয় (মারাঠি) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কার্টুন করেছেন। 'সন্দেশ' ও 'যারা পরিযায়ী' পত্রিকায় কার্টুন স্ট্রিপ করেছেন ২০১৩-১৪ নাগাদ। রুব্রিক পাবলিকেশন্স (দিল্লি)-এর হয়ে বিভিন্ন ইংরেজি বইয়ে কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের 'প্রত্যেকে আমরা পরিবেশের তরে' বইতে কার্টুন এঁকেছেন।

বর্তমানে কার্টুন দলের সদস্য ও বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "বিষয় কার্টুন" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

পছন্দের ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী- দেবাশীষ দেব, ডেভিড লো, হার্জ, গাইলস, হারব্লক, সুধীর দার, মারিও মিরান্ডা, বালাসাহেব ঠাকরে, শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, অনুপ রায়, উদয় দেব।