মানব সভ্যতার এক প্রাচীনতম অভিজ্ঞান হল টুকলি। যে জাতি যত উন্নত, তার টুকলির পারদর্শিতা তত বেশি। এখানে টুকলি শব্দটিকে আমরা কখনোই একমাত্রিক বলে ধরে নেব না– এটি অবশ্যই বহুমাত্রিক। যাঁরা এই পৃথিবীর বুকে প্রথমবার নতুন কিছু সৃষ্টি করেন, তাঁরাও কিন্তু সেটা টুকেই থাকেন। তাঁরা টোকেন আলো, বাতাস, হাওয়া, বৃষ্টি, গাছ, ঝরনা, পাখির ডাক– এমন সব জিনিস থেকে। তাঁদের এই টোকাটা একদম সরাসরি এবং খোলাখুলি। কিন্তু যেহেতু তাঁরা পাইওনিয়ার, তাই তাঁদের কেউ টুকলিবাজ বলতে পারে না। আদর করে বলে ক্রিয়েটিভ। ধরা যাক, ‘আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ’ – এ তো সবাই জানে, সবাই বোঝে, সবাই দেখেওছে। কিন্তু কেউ দেখে দেখে টুকতে পারেনি। কে টুকলেন– না রবিঠাকুর। কিন্তু যেই আমি-আপনি এসব দেখেশুনে এই কথা ক’টি নিজের খাতায় যত্ন করে লিখতে যাব, অমনি সবাই ছ্যা ছ্যা করে উঠবে। বলবে — ইস ! দেখেছিস !! রবীন্দ্রনাথের টুকলি!!! আর এই টোকার মানে হল একজনের মতো করে কিছু একটা লেখা, আঁকা, সুর-করা, গান বা অভিনয়-করা। এককথায় একটা কিছুর মতো করে, অন্য কিছু একটা সৃষ্টি করা ।

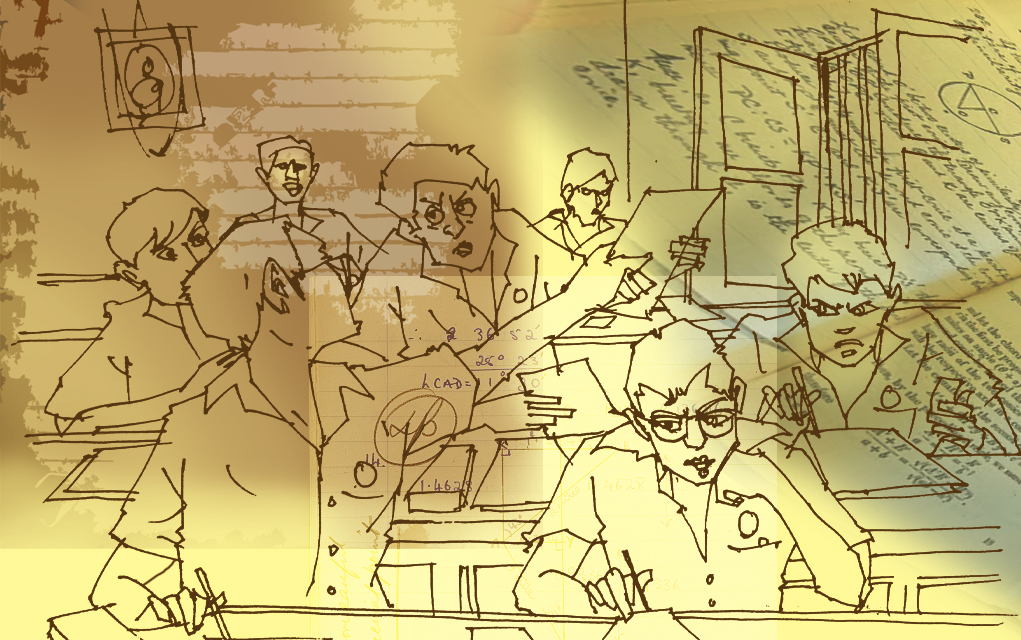

জীবনে প্রথম টুকলি শব্দটার যে অর্থ আমরা বুঝেছিলাম তা হল পরীক্ষার হল-এ কিছু একটা দেখে-দেখে নিজের খাতায় উত্তর লেখা। হরিচরণবাবুর অভিধানে ‘টু’ শব্দটির অর্থ লেখা রয়েছে ‘ফাঁকি দিয়া’। আর ‘টুক’ মানে – ‘সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা’। যতদূর মনে হয় ‘টুকলি’ শব্দটি এসেছে ওই সকর্মক বাংলা ধাতু ‘টুক’ থেকে, যার সঙ্গে মিশে রয়েছে ‘টু’ শব্দটির নিজস্ব ব্যঞ্জনা। কথার ব্যবহারে যা, ফাঁকি দিয়ে দেখে দেখে লেখা– এই মানেটায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ‘দেখে লেখা’টা যদিও নানারকম জায়গা থেকে হতে পারে। যেমন, অন্যের খাতা দেখে। এক্ষেত্রে যে টুকবে, তাকে যার খাতা দেখে টুকতে হবে, তার ঠিক পিছনে বসতে হবে। যদিও সামনে বসে, পিছনে বাঁ-দিকে খুলে রাখা খাতা দেখেও টোকা যায়, তবে সেখানে যে টুকতে দিচ্ছে তারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

এরপর দ্বিতীয় চয়েস, ছোটো চিরকুটে লিখে রাখা উত্তর বা চোতা দেখে টোকা। ছোট্ট ছোট্ট কাগজে নানা ধরনের উত্তর অত্যন্ত খুদিখুদি হরফে লিখে, পুরিয়ার মতো মুড়ে, শরীরের আনাচে-কানাচে গুঁজে রাখতে হয়। যেগুলো সময় মতো টুকটাক বেরিয়ে আসে।

থার্ড অপশন, বইয়ের ছেঁড়া পাতা বা তার মাইক্রো-জেরক্স দেখে টোকা। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে পরীক্ষার হল-এ যাওয়াটা খুবই বোকা-বোকা একটা ব্যাপার। এটা চিরকাল খুব গাড়ল টাইপের ছাত্র-ছাত্রীরাই করে থাকত। তুলনায় বইয়ের পাতার মাইক্রো-জেরক্স করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা ডিজিটাল সূক্ষ্মতা ছিল। আর, এই ধরনের বিশেষ ফোটোকপি কিন্তু যে কোনও দোকানে গেলেই করে দিত না। এর জন্যে কিছু গোপন দোকান ছিল। পরীক্ষার আগেরদিন সন্ধেবেলায়, শুধু এই জেরক্সটি করাতে, বন্ধুদের ভবানীপুর থেকে যাদবপুরের কন্দরেও সাইকেল নিয়ে ছুটতে দেখেছি।

চতুর্থ উপায় হল, পরীক্ষার হল-এর দেওয়ালে, বেঞ্চিতে, নিজের হাতে-পায়ে-রুমালে-পেনসিলবক্সে বা ক্লিপবোর্ডের গায়ে লিখে রাখা উত্তর দেখে টোকা। কোনো কোনো সাহসি মেয়ে নিজের ওড়না বা শাড়ির আঁচলেও উত্তর লেখা কাগজ সযত্নে সেলাই করে নিয়ে যেত। সুবিধে মতো সেটা দেখে উত্তরও লিখত। এসব ব্যাপারে খুব সাবধান না হলে, ধরা পড়ার চান্স ছিল ষোলো আনা। তবে ‘সপ্তপদী’র তরুণকুমার হলে সেটা আলাদা ব্যাপার। নামাবলির মধ্যে উত্তর লিখে সেটাকে ‘উত্তরাবলি’তে বদলে দিতে বোধহয় একমাত্র উনিই পারতেন।

টুকলির পঞ্চম উপায় হল প্রশ্নের উত্তর কানে শুনে নিয়ে লেখা। এক্ষেত্রে সাধারণত উত্তরটা চেইন-সিস্টেমে গোটা রুমেই ছড়িয়ে যায়। কখনও কখনও এর পরিণতি ‘চাইনিজ হুইস্পার’এর চেয়েও মারাত্মক হয়ে ওঠে। যেমন, ‘সোলার কুকার’ মুখে-মুখে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ‘সোনার কুকুর’ হয়ে যায়, তা সে নিজেও সম্ভবত জানে না। কেউ কেউ আবার পিছনের সিটে বসে নিজের প্রাণের বন্ধুর জন্যে লিখতে লিখতেই গোটা উত্তরটা ডিকটেট করে যেত। এখানে কিন্তু দুটো খাতার উত্তরই মিলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকত। তাই যে টুকছে, তাকে কোনও-কোনও জায়গা লিখতে লিখতেই সামান্য বদলে দিতে হত।

একটা সময় ট্রেন্ড ছিল পরীক্ষার হল-এ পড়াশুনোয় ভালো ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি বসা, যাতে তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে পারা যায়। তারা উত্তর বলেও দিত। তবে প্রথমদিকে তাদের বড়ো একটা খোঁচানো যেত না। তারা হেল্প করত ঘণ্টাখানেক পর থেকে, যখন নিজের উত্তরটা ওরা বেশ গুছিয়ে ফেলেছে। প্রথম ঘণ্টার পরে বাথরুমে যেতে দেওয়া হত। এইসময় কোনও ভালো ছেলেকে বাথরুমে দেখতে পেলে তাকে ঘিরে পুরো গোলটেবিল বসে যেত। পকেটে করে যারা প্রশ্নপত্র নিয়ে আসতে পারত, তারা ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে, তাতে পেনসিল দিয়ে ঝটপট লিখে নিতো কিছু উত্তর। তবে কিছু ভালো ছেলে আবার হিংসুটেও হত। তারা ইচ্ছে করে ভুল উত্তরও বলে দিত। যে টুকছে, সে যদি কিছুটা পড়াশুনো করে আসত, তবে সেটা ধরতেও পারত। কিন্তু পরীক্ষার টেনশনে তখন যেন সব গুলিয়ে যেত।

টুকলির জন্যে ক্লাসরুমের একটু মাঝামাঝি জায়গায় বসতে হত। বসতে হত দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে। এটা একটা জেনারেল নিয়ম। এগুলো সবই পরীক্ষার হল এর গার্ড বা ইনভিজিলেটর এর চোখ এড়াবার জন্যে। যারা টুকতে চায় তারা পরীক্ষার আগে ঠাকুরের কাছে মনেপ্রাণে প্রার্থনা করে, যাতে তাদের রুমের গার্ড বয়স্ক, ঝিম-মারা এবং বেতো হন। তা হলে তিনি নিজের চেয়ারটিতেই বসে থাকবেন– রাম টহল টহল সিংয়ের মতো সারা ক্লাস জুড়ে পায়চারি করবেন না। ছাত্রজীবনে আমরা বহু ধরনের গার্ড দেখেছি। যেমন, ঘুমন্ত– যিনি চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করতেন। সমাজ সচেতন– খবরের কাগজের পাতার নিচে ডুবে যেতেন। সাহিত্যপ্রেমী– খবরের কাগজের বদলে যাঁর ঝোলা থেকে বেরত গল্পের বই বা ম্যাগাজিন। পরিবেশপ্রেমী– যিনি প্রশ্নপত্র বিলিয়ে ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তা, গাছ বা আকাশের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতেন। তবে এঁদের সকলের ওপরে ছিলেন একশ্রেণির বন্ধুবৎসল গার্ড, যাঁরা খাতা ও প্রশ্নপত্র বিলিয়েই ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে অন্য মাস্টারমশাইদের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্প করতে শুরু করে দিতেন। আর সেই সময়টায় ক্লাসের ভেতরে যেন নিঃশব্দে রাসের মেলা শুরু হয়ে যেত।

আমাদের ভবানীপুরের মিত্র ইস্কুলে একজন ভয়ংকর গার্ড ছিলেন, যাঁর নাম ছিল অমিয়রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। অমিয়বাবু আমাদের ড্রিল-টিচার ছিলেন। এক দুর্ঘটনায় তাঁর ডান চোখটি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে স্যার সবসময় কালো সানগ্লাস পরে থাকতেন। ওই সানগ্লাসটি পরে ক্লাসে গার্ড দিতে বসলে তিনি যে কোন্ দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সেটা কোনোভাবেই আন্দাজ করা যেত না। উনি আবার মাঝে মাঝে ক্লাসের একদম শেষ বেঞ্চিতে গিয়েও বসে থাকতেন। ফলে কাউকে কিছু জিগ্যেস করার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিতে হত তিনি কোথায়। আর কেউ ঘাড় ঘোরালেই তিনি পিছন থেকে প্রশ্ন করতেন, ‘কী রে! কিছু বলবি!’ ওমনি, ‘না স্যার।’ বলে ছাত্রটিকে আবার নিজের খাতার দিকে মুখ ফেরাতে হত।

আমি কিন্তু চিরকালই ছিলাম মাঝারি মেধার। আর আমার বেশিরভাগ বন্ধুই ছিল ব্যাক বেঞ্চার। আমি ক্লাসে বসতাম ওদেরই পাশে। টিফিন ভাগ করতামও ওদেরই সঙ্গে। আমার মনে হত ওরাই ঠিকঠিক বন্ধু হতে পারে। ক্লাসের ফার্স্ট-সেকেন্ড বয়রা বেশিরভাগই ছিল লালুছেলে। ওরা ভাবত নিজেকে নিয়ে। বন্ধুর ঝামেলায় আগুপিছু না-ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা ওদের বেশিরভাগেরই ছিল না। আমায় বাড়ি থেকে কোনও দিনই হাতে পয়সা দেওয়া হত না। ওরা সেটা কী করে যেন পেত। আর আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, আমসি বা ব্ল্যাক কারেন্ট যা-ই আনুক না কেন ভাগ দিত। স্কুল পালিয়ে সিনেমা যাওয়ার সময় ওরা আমার জন্যে একস্ট্রা একটা রঙিন গেঞ্জিও নিয়ে আসত। এ ভালোবাসার তো কোনও তুলনা হয় না। পরীক্ষার হল-এ ওইসব বন্ধুরা আমার পাশে বসতে চাইত। কারণ ওরা জানত আমি যতটুকু জানি ঠিকঠাক বলব। ভুল বলে ওদের বিপদে ফেলব না। তাই আমি যখন পরীক্ষার দিন স্কুলে ঢুকতাম তখন অন্তত তিন-চারজন আমায় হেসে জিগ্যেস করত, ‘বস, সব ঠিকঠাক তো?’ আমি হেসে ঘাড় নাড়লে ওরা নিশ্চিন্ত হত।

শেষ একটি মজার অভিজ্ঞতা দিয়ে আজকের টুকলি কাহিনি শেষ করি। আমাদের মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলে। ভূগোল পরীক্ষার দিন খাতার সঙ্গে ভারতবর্ষের ম্যাপের আউটলাইন করা একটি আলাদা ছাপা পাতা যথারীতি দেওয়া হয়েছিল। সেটাতে আগেভাগেই আমি ম্যাপ পয়েন্টিং সেরে নিয়েছিলাম। আমার পিছনে আমার ক্লাসের যে বন্ধুটি ছিল সে খানিক পরে চাপা গলায় বলেছিল, ‘গুরু তোমার ম্যাপ পয়েন্টিংটা দাও তো!’ আমি চুপচাপ ওর ম্যাপপয়েন্টিং এর পাতাটা নিয়ে, নিজেরটা দিয়ে দিয়েছিলাম। এর পর লিখতে লিখতে খেয়ালও করিনি কখন দু’ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। আমি চাপা গলায় একটু আড় হয়ে ওকে বললাম, ‘কী রে ! ওটা ফেরত দে!! ওতে তো আমার নাম-রোল নাম্বার লেখা আছে!!!’ ও জানাল, ওটা পিছনে কারও কাছে চলে গিয়েছে। ফিরে আসবে এখুনি। এলেই ফেরত দেবে। আরও সময় কাটে। মিনিট পনেরো বাদে ওর কাছ থেকে একটা ম্যাপ পয়েন্টিং করা পাতা ফেরত এল। কিন্তু পাতার ওপরে যার নাম লেখা সে আমি নই! ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁতে-দাঁত চেপে বললাম, ‘ এটা আমার পাতা নয় !’ সে প্রায় হেঁচকি তুলে বলল, ‘সে কী গুরু ! দাও তো দেখি!!’ আবার সব চুপচাপ। এবার বেশ অসহ্য লাগছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার মিনিট সাতেক আগে আমার কাছে আমার হারানো পাতা ফেরত এল। তাকে দেখে তখন চেনাই যাচ্ছে না। ওপরে কার কালচে আঙুলের নোংরা ছোপ। কিন্তু আমার হাতে-লেখা নাম অক্ষুণ্ণ আছে। পরীক্ষা শেষ হতে আমি যখন বন্ধুটিকে এই-মারি তো সেই-মারি, তখন ও করুণ মুখে জানাল, ‘তোর পাতাটা তো আমাদের রুম থেকে হাত ঘুরতে ঘুরতে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল! কত কষ্টে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তা জানিস? আর তুই মাইরি আমাকেই গাল দিচ্ছিস!’

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, পড়াশুনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেখালেখির শুরু নয়ের দশকে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনে ছোটগল্প, কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কবিতার বইয়ের সংখ্যা দশ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন তিরিশেরও বেশি বইয়ের। পেশায় চাকরিজীবী।

7 Responses

কালো চশমা পরে গার্ড দেওয়াটা অনবদ্য। টুকলি করলাম।

কালো চশমা পরে গার্ড দেওয়াটা অনবদ্য। টুকলি করলাম।

হা হা হা

খুব মজা লাগল।

Darun , amaro eki experience

দারুণ, আমার সেই দল টার কথা মনে পড়ে গেল যে মীরজাফরী রা টুকলি করতো না, আর দিদিমনি কে নালিশ করে দিত।

amaro eki experience

girls school e porashona kori tukli i kori ni konodin, college e uthe koto je innovation dekhechi. sob mone pore gelo.