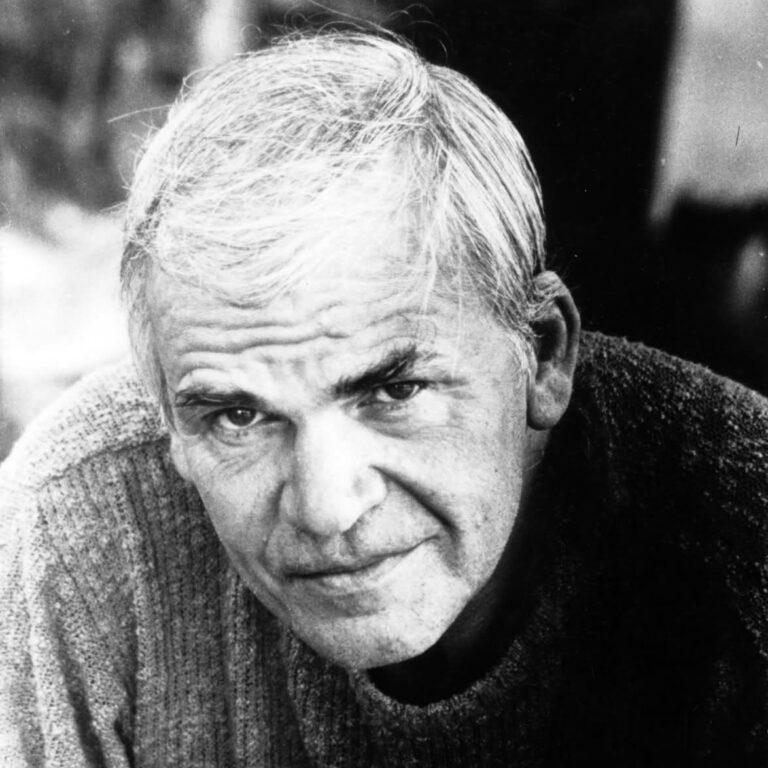

মিলান কুন্দেরা (Milan Kundera) শারীরিকভাবে আর এই পৃথিবীতে নেই। আত্মা পরমাত্মা ইত্যাদিতে কোনও আস্থা থাকার কারণ নেই। ফলে তিনি কোথাও শান্তিতে ঘুমোবেন, এ প্রার্থনা করার কারণ দেখছি না। আর সবথেকে বড় কথা, তিনি কোথাও শান্তিতে ঘুমোতে পারেনওনি। এর কারণ যেমন পারিপার্শ্বিক, তেমনই অভ্যন্তরীন। নিজস্ব এক দার্শনিক সংকট নিয়ে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজনৈতিক অস্থিরতার— যে পরিস্থিতি সবসময়ই চেয়েছে ব্যক্তির ভাবনাকে, দর্শনকে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে চেপে রাখতে, যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই। যেখানে যৌনতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় ক্ষমতার এক দীর্ঘকালীন সংস্কার। অন্যভাবে দেখার উপর নেমে আসে শাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ মানেই নানান শক্তির দ্বারা মানুষের উপর দমন।

আরও পড়ুন: নোবেল প্রত্যাখ্যান, সার্ত্র এবং আনুগত্য

ফ্যাসিবাদের দ্বারা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ লাঞ্ছিত হয়েছিল। মানুষের উপর নেমে এসেছিল এক নিষ্ঠুর শোষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানবিকতার ইতিহাসের উপর গড়ে উঠল আরেক ধরনের ফ্যাসিবাদ, যাকে ফ্যাসিবাদই হয়তো বলা যেত, কিন্তু মৌলবাদই আমরা বলতে পারি। সাম্রাজ্যবাদ তো বলতেই হয়। স্তালিনিস্ট জমানায় রুশ সাম্রাজ্যবাদ চেকোস্লোভাকিয়ায় যখন মানুষের কণ্ঠরোধ করছে, যখন একজন ব্যক্তিমানুষ কী ভাববে বা কী লিখবে, তাও নিয়ন্ত্রণ করছে কমিউনিস্ট পার্টি, তখন মিলান কুন্দেরা তৈরি করলেন ব্যক্তি মানুষের প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধ উচ্চকিত নয়, বরং তীব্র শ্লেষাত্মক, তিক্ত রসের। ক্ষমতার সমস্ত রূপভেদ নিয়েই তিনি একপ্রকার সন্দর্ভ তৈরি করলেন তাঁর লেখায়। ১৯৫০ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ৫৬ তে ফিরে আসেন। আবার ৭০ সালে বহিষ্কৃত হন। তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি ফ্রান্সে চলে যান। বাকি জীবন আর তিনি তাঁর প্রিয় প্রাগে ফিরে যাননি।

১৯৮৫ সালে একটি সাক্ষাৎকারে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় তিনি প্রাগের স্পিরিট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, “একজন চেক নাগরিক ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন। আধিকারিক প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় যেতে চান? তার উত্তরে সেই নাগরিক জানালেন,— কোথায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখন তাঁকে একটি গ্লোব দিয়ে বলা হল— বেছে নিন। সেই গ্লোবটা ভালো করে দেখে রেখে দিয়ে সেই নাগরিক বললেন, আর একটি গ্লোব কি পাওয়া যাবে?” মিলান কুন্দেরার এই যে রসবোধ তা তীব্র এক সন্দর্ভ তৈরি করে আসলে। তেতো রসবোধের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সময়কেই ফালাফালা করেন, তুলে আনেন এমন এক রাজনৈতিক ভাষ্য, এমন সব প্রশ্ন, যা যে কোনও মৌলবাদী শাসকের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর ঠিক সেটিই হয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ায়। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত, দেশ থেকে বহিষ্কৃত, আশ্রয় পেলেন ফ্রান্সে। অথচ উপন্যাস লিখতেন চেক ভাষায়, কেননা তিনি বলেছিলেন, আমার কল্পনা এখনও দানা বাঁধে প্রাগের বোহেমিয়ায়। সে সময় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন ফরাসিতে। অবশ্য পরবর্তীকালে, তিনি চেক ভাষার বদলে ফরাসি ভাষাতেই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। এই যে তিনি ছাড়তে ছাড়তে চলেছেন, নিজেকে একবারের জন্যও ছিন্নমূল ভাবছেন না, বরং, যেখানে তিনি থাকছেন, সেখানেই নিজের ঘর তৈরি করছেন, এই বিষয়টাই হয়তো মিলান কুন্দেরাকে আধুনিকোত্তর এক জায়গায় নিয়ে চলেছে। ফলে, যেমন যৌনতাকে তিনি তাঁর উপন্যাসের এক প্রয়োজনীয় সন্দর্ভ করে তুলছেন ‘দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অফ বিইং’-এ, তেমনই রাজনীতি মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এই যৌনতার মধ্যেও। ‘আনবেয়ারেবল লাইটনেস অফ বিইং’, ‘ইম্মর্ট্যালিটি’ এবং ‘দ্য বুক অফ লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং’ শুধু উপন্যাস নয়, এক দর্শন তৈরি করছে।

কুন্দেরার ভাষায় ঔপন্যাসিকের নিজস্ব কোনও স্থির দর্শন নেই। তিনি আবিষ্কার করতে করতে যান। কারণ “Only a literary work that reveals an unknown fragment of human existence has a reason for being. To be a writer does not mean to preach a truth; it means to discover a truth.” সাতটি পর্বে তিনি বেশিরভাগ লেখা লিখেছেন। কেন? এর কারণ ক্রিশ্চিয়ানিটি হতে পারে বা সংগীত। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার, কুন্দেরা উপন্যাসের চেনা ছক ভেঙে দিয়েছিলেন। অনবরত পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন ন্যারেটিভ নিয়ে, ভাষ্য নিয়ে এবং ভাবনা নিয়ে। আর এ কারণে বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কুন্দেরার যে কোনও লেখার মধ্যেই আঙ্গিকগত অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। এখানেও যেন সাংগীতিক হারমোনিকেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখায়।

যৌনতা সম্পর্কে খুঁতখুঁতানি এবং তথাকথিত নীতিবোধের পাঁচিল তুলতে যারা সিদ্ধহস্ত, অথবা উপন্যাস মানেই গল্পে গল্পে মনোরঞ্জন ও বিনোদনের আশায় যাঁদের দুপুরের উত্তাপ বাড়ে না, সেই বাঙালি মিলান কুন্দেরা পড়েন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। পাঠক হিসেবে আমার নিজেরই কেমন সংকোচ আসে। কারণ ছিন্নমূলের যন্ত্রণা বোঝা সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যে এমন কিছু অল্পই এসেছে। পাশাপাশি, চেক জাতীয়তাবাদের প্রতি ঝুঁকে থাকলেও কুন্দেরা যে অভিমানে ও প্রতিবাদে তাঁর শিকড় ত্যাগ করলেন, এমনকী অস্বীকার করলেন, সেই শিকড় পরবর্তীকালে (এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমসে এক ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন— “তিরিশের দশকে যখন জার্মান বুদ্ধিজীবীরা দেশ ছেড়েছিলেন, তখন একটা ক্ষীণ আশা তাঁদের ছিল যে আবার কোনও না কোনও সময় ফিরতে পারবেন দেশে। কিন্তু আমার সে আশা নেই। বরং ফ্রান্সকেই আমার দেশ বলতে আমার বাধা নেই। নিজেকে ছিন্নমূলও মনে করি না।”) তিনি অস্বীকারই করবেন। এটিও একপ্রকার দ্বন্দ্ব, যা কুন্দেরার সামগ্রিক লেখকজীবনেরই এক অংশ। আধুনিকোত্তর ভাবনাচিন্তায় যে ‘নির্দিষ্ট’ বা ‘চরম’ বলে কিছু হয় না, বরং অস্তিত্ব নিয়েই একপ্রকার বহুমাত্রিক ও বহুস্তরের অবস্থা তৈরি হয়, তা কুন্দেরার লেখায় স্পষ্ট। একদিকে তিনি ‘আইডেন্টিটি’ , ‘ইগনোরেন্স’, ‘দ্য জোক’-এ তৈরি করছেন মেধাবী শ্লেষাত্মক রাজনৈতিক সন্দর্ভ আর অন্যদিকে যৌনতার এক বিকল্প ভাষ্য। এই ‘বিকল্প’ কথাটির দিকে জোর দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হয়। নিথর ছাঁচের মধ্যে লেখা উপন্যাস, গল্প এবং লেখার ভাবনায় যে মৃত্যু দরজার ওপারেই অপেক্ষা করছে, তা বাংলা সাহিত্য হয়তো অনুধাবন করতে পারছে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সাধকরা যে মিলান কুন্দেরা পড়েন, তা একপ্রকার আশার কথা। তেমনই তাঁর নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার কারণটাও অনুমান করা শক্ত নয়। কারণ যে যে বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়ে তিনি ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন আজীবন, তা তাঁর লেখাকে মেধাবী এক দর্শনে পরিণত করেছে। ব্যক্তিগত জীবনের নির্যাস দিয়েই, তন্ময় এবং মন্ময়ের মধ্যে এক অপূর্ব রসসিক্ত সম্পর্ক তৈরি করে যে অঞ্চল কুন্দেরা তৈরি করতেন, তাকে নিজে হাতেই আবার ভেঙেও দিতেন। একে একপ্রকারের প্যারাডক্স বলা চলে। জীবনের এই প্যারাডক্স নিয়ে তিনি বহুদিন ধরেই লিখে আসছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিই এই প্যারাডক্স। কিন্তু প্যারাডক্স শেষ পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে? শেষ পর্যন্ত বিপন্ন করছে। বাঙালি বিপন্ন হতে ভালোবাসে না। তবু তারা কীভাবে যে মিলান কুন্দেরাকে গ্রহণ করছে তা সত্যিই ভাবার বিষয়। মিলান কুন্দেরা যে কারণে সমকালীন কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলেন, ফলে নির্বাসিত হন, সে কারণে এই বাংলা ও ভারতবর্ষের যে কোনও সময়েই যে কোনও লেখকই ব্রাত্য এবং নির্বাসনের উপযুক্ত। অথচ এমনভাবে বিপন্ন কেউ নিজেকে করছেন না। বরং তাঁদের লেখায় এসে পড়ছে শাসকের সঙ্গে এক নিরাপদ সহাবস্থান। কোথাও কোথাও তাঁরা শাসক হয়েও উঠছেন। কিন্তু এভাবে কি মিলান কুন্দেরার কো-অর্ডিনেটের ভিতর পা রাখা যায়?

সমস্যা হল, কেউ মারা গেলে তিনি অবশ্যই মহৎ। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মিলান কুন্দেরার জন্য দুঃখ এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ অবশ্যই এক প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু মিলান কুন্দেরা কি আদৌ মারা গেলেন, না কি যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা আদৌ বেঁচে আছেন? মিলান কুন্দেরার যে জায়মান সন্দর্ভ বা চিন্ময় গুহ-র ভাষায় ‘প্রতর্ক’ সেগুলির মৃত্যু কি হয়? যেভাবে তিনি ইম্মর্ট্যালিটি, আইডেন্টিটি্, দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অফ বিইং-এ অস্তিত্বের মূলে রোপণ করেছেন বিপন্নতার বীজ, যেভাবে তিনি চিন্তার মুক্ত আকাশকে এনে দিয়েছেন পাঠকের কাছে, তা বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সেসবের মৃত্যু হয়নি। কারণ বর্তমান সময়ের এই মৌলবাদ-ফ্যাসিবাদ অধ্যুষিত পৃথিবীতে তাঁর উপন্যাস এলিয়টের ‘ওয়েস্টল্যান্ড’ কবিতার মতোই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। চিন্তাশূন্য ‘হলো মেন’-এর পৃথিবীতে তিনি চিন্তার মুক্তি এনে দিলেন। উপন্যাসকেও মুক্ত করলেন ছাঁচে বন্দি আঙ্গিক এবং বিষয় থেকে। বিষয় ও আঙ্গিকের এক আশ্চর্য ও অভিনব বিবাহ ঘটালেন তিনি। ফলে, বিংশ শতাব্দীর সাত-আটের দশকে যে মুক্তির সূত্রপাত হল, তা অবিচ্ছিন্ন রইল তাঁর মৃত্যুর পরেও। কারণ কুন্দেরা নামক লেখকের যেমন কোনও দেশ নেই, তেমনই কোনও নির্দিষ্ট সময়ও নেই। তিনি এক বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে চিরসময়ের কথা বলেছেন তাঁর লেখায়। হয়তো টোটালিটারিয়ানিজমের বিরুদ্ধে তাঁর ভাবনা। এই ভুবনায়নের যুগে এই ভাবনা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। ইউরোকেন্দ্রিকতার আড়ালে যে বিশ্ব-ভাবনা রয়ে গেছে তিক্ত শ্লেষাত্মক পরীক্ষানিরীক্ষায়, সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যে মেধাবী লেখক ও পাঠক কুন্দেরা পড়েন, তাঁদের মস্তিষ্কে এবং স্বপ্নে কুন্দেরার অস্তিত্ব থাকবেই। এই স্বপ্নকে কুন্দেরা স্বয়ং উপন্যাসের এক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে মনে করতেন।

একজন বাঙালি হিসেবে, নিজের ভিতরে পুষে রাখা ইউরোকেন্দ্রিকতা নিয়েই, যতটুকু কুন্দেরাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তারও কিয়দংশ এখানে লিখতে পারলাম। যা একপ্রকার ব্যর্থতাই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এতদিন কেন লিখলাম না? এতদিন কেন কেউ বললেন না লিখতে? কেন তাঁর মৃত্যুর পরই লিখতে হল? এইখানে এসেই সেই প্যারাডক্সের মুখোমুখি হচ্ছি, অস্তিত্বের সেই বিপন্ন ধূসর অঞ্চলে অসহ্য হয়ে উঠছে সব ভাবনা। কারণ যা বলতে চাই, তা বলতে পারছি না। অন্য কিছু বলছি।

হিন্দোল ভট্টাচার্যের কবিতা লেখার শুরু নয়ের দশকে। কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা দুইই পেয়েছেন বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে। মোংপো লামার গল্প, সব গল্প কাল্পনিক, রুদ্রবীণা বাজো, বিপন্ন বিস্ময়গুলি, এসো ছুঁয়ে থাকি এই লেখকের কিছু পূর্বপ্রকাশিত বই।

2 Responses

অসাধারণ লেখা পড়লাম

নবীনদের জন্য বেশ প্রয়োজনীয় একটি ধরতাই, বিষয় ও আঙ্গিকের আশ্চর্য বিবাহের উপযুক্ত উপস্থাপনা।