আগের পর্ব : চূড়াচাঁদপুরের রাজকন্যা বিনোদিনী দেবী

নাহ্। দূর দ্বীপের কথা নয়। এ গল্প, এ ইতিহাস-কথন পাহাড়ে ঘেরা সেই চূড়াচাঁদপুরের, যার কথা জেনেছি আমরা আগের পর্বেই। জেনেছিলাম রাজকন্যা বিনোদিনীর কথা, আর প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম আর এক রাজকন্যার গল্প বলার জন্য। বিনোদিনীর জীবনরেখ যদি তাঁর আধুনিকতায় আমাদের মুগ্ধ করে থাকে, রাজকন্যা সানাটোম্বির কথা আমাদের বিস্মিত করবে, আপ্লুত করবে হয়ত আরও বেশি।

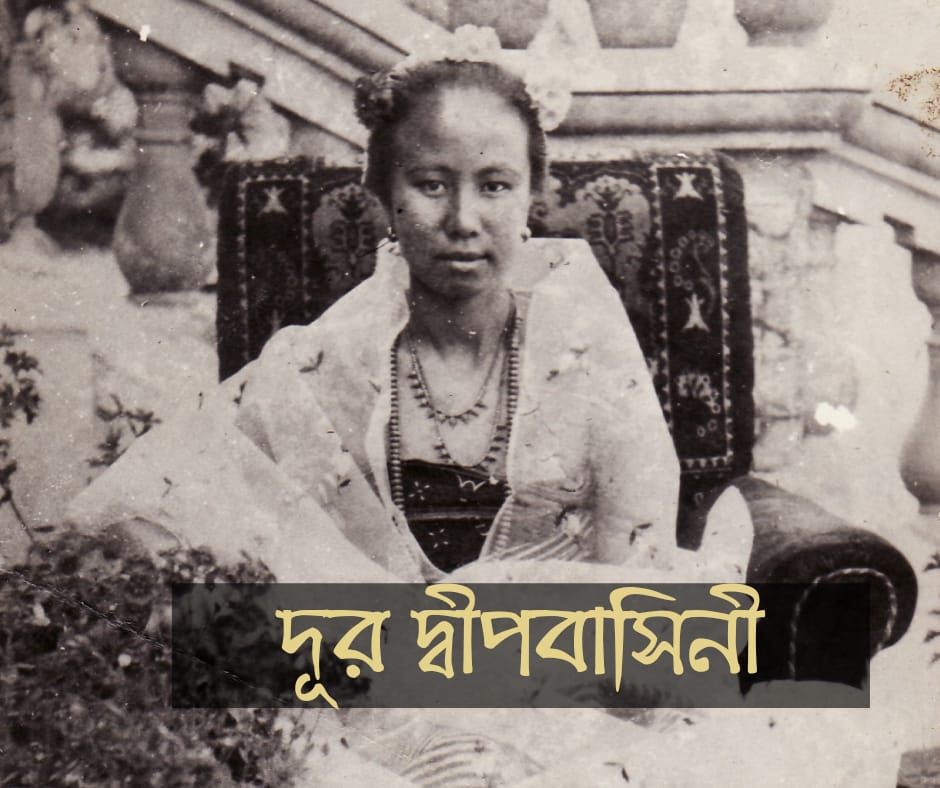

রাজকন্যা সানাটোম্বি (MK Sanatombi)। যে রাজা চূড়াচাঁদের কথা আমরা জেনেছি, বিনোদিনীর পিতা যে রাজা চূড়াচাঁদ, মণিপুরের ইতিহাসের নামফলক যে চূড়াচাঁদ, সম্পর্কে তাঁর বৈমাত্রেয় কোনও রাজকন্যা। রাজা কূলচন্দ্র দুজনকেই অনাথ করে নিহত হন ১৮৯১ সালে, অ্যাংলো-মণিপুর যুদ্ধে। চূড়াচাঁদের বয়স তখন সাত, সানাটোম্বি (MK Sanatombi) আরও ছোট।

কোন পথে হাঁটবে মণিপুরের ইতিহাস, এই নাবালক রাজপুত্র, রাজকন্যার হাত ধরে?

ফিরে যাই তাহলে অ্যাংলো-মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রেই। সালটা… অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর চলে গেছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর রানির শাসন প্রতিষ্ঠারও কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত ঘটেছে, কিন্তু দেশের উত্তরপূর্বের এই রাজ্যের দিকে কোপদৃষ্টি পড়েনি ব্রিটিশ সরকারের।

১৮৯১ সালের কাছাকাছি সময় যে অ্যাংলো-মণিপুর যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল তার পিছনে ছিল এক বৃহত্তর আন্তর্জাতিক কারণ। ঠিক এই সময় বেশ কিছু পরিবর্তন হয় বিশ্বমানচিত্রে। জার্-শাসিত রাশিয়া তখন ঔপনিবেশিক লড়াইতে পদার্পণ করে। উত্তর এশিয়া অঞ্চলে উপনিবেশ পত্তনের এই চেষ্টা এবং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে সংঘাতের ফলে ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে উত্তরপূর্ব সীমানার এই রাজ্যগুলি। এই রুশ-ব্রিটিশ সংঘাতকে ঐতিহাসিকভাবে বলা হয়— গ্রেট গেম্।

এক্ষেত্রে মনে করে নেওয়া ভালো, বিস্মৃতপ্রায় বাঙালিদের ইতিহাস কথনে, আমরা মনে করে নিয়েছিলাম শরৎচন্দ্র দাশের কথা। ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত গুপ্তচর হয়ে তিব্বতে গেছিলেন শরৎচন্দ্র দাশ, তিব্বতের প্রথম যথার্থ ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিমাপ করতে। দুরূহ যাত্রাপথ, অচেনা দেশে ঝুঁকি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে তিনি তিব্বতের তথ্যসমৃদ্ধ মানচিত্র তৈরি করে দিতে পারেন, যার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে তিব্বত আক্রমণ করে ব্রিটিশ সরকার।

প্রায় একই সময় মণিপুরও আক্রমণ করে ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা। সেই সময় মণিপুরের রাজা, মেইতেই বংশের বীর, চূড়াচাঁদ ও সানাটোম্বির পিতা কূলচন্দ্র সিংহ।

অসামান্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কূলচন্দ্র সিং। শুধুমাত্র তির-ধনুক ও সাহস সম্বল করে ব্রিটিশ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় অসংখ্য মণিপুরী যোদ্ধা। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। মারা যান রাজা, হার স্বীকার করে মণিপুর রাজ্য।

ব্রিটিশ সরকারের শর্ত অনুযায়ী, ব্রিটিশ আধিকারিকের দায়িত্বে থাকবে মণিপুর, যদিও নাবালক রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন মাত্র ছয় বছরের চূড়াচাঁদ। সানাটোম্বির বয়স তখন মাত্র দুই।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠকের মনে পড়ে যাবে, আর এক নাবালক পুত্রের সিংহাসনে বসার কথা। সেখানেও রাজা মারা যান, রানি বকলমে শাসনভার তুলে নেন। ব্রিটিশ আধিকারিক এক্ষেত্রেও নিযুক্ত ছিলেন হস্তক্ষেপের জন্য। এই পর্যন্ত সহনীয় ছিল এই ব্যবস্থা। তার পরেও, আরও এক ধাপ অন্যায়ভাবে এগিয়ে যায় ব্রিটিশ সরকার। অধিগ্রহণ করে নিতে চায় রাজ্য। এবার প্রতিবাদ করেন রানি, রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন। ভারতের ইতিহাস তাঁকে চেনে শ্রদ্ধার সঙ্গে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ নামে। যেমন চেনে নানাসাহেব পেশোয়াকে। ব্রিটিশ সরকারের অকারণ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, দত্তক পুত্রদের শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক এঁরা।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠকের মনে পড়ে যাবে, আর এক নাবালক পুত্রের সিংহাসনে বসার কথা। সেখানেও রাজা মারা যান, রানি বকলমে শাসনভার তুলে নেন। ব্রিটিশ আধিকারিক এক্ষেত্রেও নিযুক্ত ছিলেন হস্তক্ষেপের জন্য। এই পর্যন্ত সহনীয় ছিল এই ব্যবস্থা। তার পরেও, আরও এক ধাপ অন্যায়ভাবে এগিয়ে যায় ব্রিটিশ সরকার। অধিগ্রহণ করে নিতে চায় রাজ্য। এবার প্রতিবাদ করেন রানি, রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন। ভারতের ইতিহাস তাঁকে চেনে শ্রদ্ধার সঙ্গে, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ নামে।

ফলাফলের নিরিখে হয়ত সিপাহি বিদ্রোহ সফল হয় না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে, এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। তাই মণিপুর রাজ্যে নাবালক রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য চালনা করার ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণের পথে যায় না ব্রিটিশ সরকার। মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে রাজ্য শাসনের চেষ্টা করে।

এইভাবে চলে যায় বেশ কয়েকবছর। রাজা চূড়াচাঁদ সিং আর বালকমাত্র নেই, আমাদের গল্পের নায়িকা সানাটোম্বিরও বয়স এখন ষোলো ছুঁই ছুঁই। রাজার কনিষ্ঠা মহিষীর কন্যা এই সানাটোম্বি (MK Sanatombi) অপূর্ব সুন্দরী। বিনোদিনীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে আগের পর্বে, তার সৌন্দর্যে আমরা কম অবাক হইনি। চিত্রকরের তুলিতে, বিনোদিনীর সেই সৌন্দর্য অমরত্ব লাভ করেছে।

সানাটোম্বি, বিনোদিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন, ছিলেন আরও অনেক অনেক বেশি, প্রায় স্বর্গীয় সুন্দর। সানাটোম্বির এই অপার্থিব সৌন্দর্য আমাদের কথনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে, তাই তার এই প্রস্তাবনা।

তবে, শুধুই কি সুন্দর ছিলেন সানাটোম্বি, নাকি আরও কিছু বলার মতো বৈশিষ্ট্য ছিল তার চরিত্রে— সেই ষোলো বছর বয়সেই? যে বৈশিষ্ট্য সানাটোম্বিকে করেছিল অন্য সব রাজকন্যাদের থেকে পৃথক, অনন্য!

তাহলে সানাটোম্বির শৈশবে আবারও ফিরে যাওয়া যাক। ইতিহাসের জলছবিতে চোখ রেখে আমরা দেখি সেই সানাটোম্বিকে, অপূর্ব সেই বালিকা, যে মণিপুরের রাজপ্রাসাদের অলিন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। তবে, রাজবাড়ির অন্য বালিকাদের মতো তার মোটে মন নেই পুতুল খেলার। দাদা চূড়াচাঁদ যে খেলায় পারদর্শী, যে শিক্ষায় শিক্ষিত— সানাটোম্বির ঠিক সেটাই চাই।

দাবা খেলার কথাই মনে করে নেওয়া যাক। এক বিশেষ রকমের দাবা খেলার চল ছিল মণিপুরের রাজপ্রাসাদে, রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি শিক্ষা করার জন্য। তবে শুধু মণিপুরের দাবা খেলার কথাই বা বলি কেন! ভারতের ইতিহাসের পালাবদলের সঙ্গে তার স্থাপত্যও যেমন নানা রকম আকার ধারণ করেছে, দাবাও বদলেছে তার চালচলন। গুপ্তযুগে যেমন প্রচলন ছিল পাশা খেলার, তেমন মুঘল জমানায় ক্রীতদাস-দাসীদের জীবন্ত ক্রীড়নক করে দাবা খেলার প্রচলন ছিল রাজপ্রাসাদে।

সেই দাবাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট সানাটোম্বির সঙ্গে রীতিমতো গোল বেধে যায় মণিপুরের রাজপরিবারের। তাঁদের নিয়ম অনুযায়ী, এ দাবা খেলতে পারে একমাত্র পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। তাই দাদা চূড়াচাঁদ ও তার বন্ধুরা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠত এই খেলাকে কেন্দ্র করে। ছোট্ট সানাটোম্বি অংশগ্রহণ করতে চাইলে— মেয়েরা খেলে না— এই ধরণের যুক্তি দেওয়া হত।

সানাটোম্বির প্রশ্রয়ের জায়গা ছিল রাজমাতা ওয়াংলাসানা, অর্থাৎ তাদের বাবা কূলচন্দ্রের মাতা। প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী রাজমাতা বৈধব্যের পর প্রায় একা হাতে রাজ্যশাসন করেছিলেন। রাজকার্যের বিষয়েও তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব ছিল অপরিসীম। পৌত্রী ছিল তাঁর বিশেষ স্নেহের। পিতামহীর অনুমতি পেতে তাই অসুবিধে হল না। মণিপুরের প্রথম রাজকন্যা, যে দাবা খেলতে শুরু করল। শুধু দাবাই নয়, দাদা চূড়াচাঁদ যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করত, তা পুথিজ্ঞান হোক বা অস্ত্রচালনা, সবেতেই পারদর্শী হয়ে উঠল সে।

আমরা বোধহয় তাকে এতক্ষণে চিনতে পারছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি, চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এক অদ্ভূত সমাপতন। সানাটোম্বিকে তো দেখেননি গুরুদেব, বিনোদিনীকে দেখেছেন। বিনোদিনীর চরিত্রে তাঁর পিসির প্রভাব কম ছিল না। হয়ত কোনও রকম আলাপচারিতা বীজ বপন করেছিল।

সত্যিই চিত্রাঙ্গদা হয়ে ওঠে সানাটোম্বি – ‘পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা।‘ কিন্তু অর্জুন? কোথায় সেই মহাবীর?

পরের পর্বে দেখা হবে অর্জুনের সঙ্গে। মহাকাব্য, রবীন্দ্রসৃষ্টির পথ ধরে সত্যিই কি জীবনে মিলেমিশে যাবে মণিপুরের ইতিহাস?

সে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে পরবর্তী পর্ব।

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।

One Response

সিপাহী বিদ্রোহ? সিপাহী অভ্যুত্থান নয় কেন?