ছয়ের দশকের শেষার্ধ, বম্বে।

বৃষ্টি নেমেছে আরব সাগরের তীরে। শহরতলির এক অখ্যাত হাসপাতালে উপচে পড়া ভিড়। কাতারে কাতারে মানুষ ঢোকার চেষ্টা করছে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সিকিউরিটি। না। কোনও দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। নয় কোনও মহামারীর প্রকোপ। তবু বাঁধভাঙা মানুষের ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হাসপাতাল করিডরে। এমন সময় জেনারেল ওয়ার্ড থেকে ভেসে এল গান। অদ্ভুত মিষ্টি গলায় কেউ বুঝি গান গাইছে।

কণ্ঠের সে কী জাদু! নিমেষে শান্ত হয়ে গেল গোটা পরিবেশ। চুপ করে গেল জনতা। কোথাও একটা টুঁ শব্দ নেই। শুধু অদ্ভুত সেই সুরের মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলছে গোটা চত্ত্বর। কিন্তু হাসপাতালে গান? সে কী করে সম্ভব? এসব তো সচরাচর বারণ! তাহলে এমন আকুল করা সুর কার?

ভিতর থেকে ভেসে আসছে বিখ্যাত একটি গান– ‘চন্দন সা বদন চঞ্চল চিতওয়ন…’ গোবিন্দ সারাইয়ার “সরস্বতীচন্দ্র” (১৯৬৭) ছবিতে, কল্যাণজি-আনন্দজির সুর ও ইন্দীবরের লেখা সেই গানে তখন গোটা দেশ আপ্লুত। মুকেশের কণ্ঠ তাকে অমরত্ব দিয়েছে। ততক্ষণে খবর চাউর হয়ে গেছে। মুকেশই এসেছেন হাসপাতালে। গান গাইছেন তিনিই। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই শুনছে। তাঁর জন্যই এত ভিড়। কিন্তু এত বড় শিল্পী, হাসপাতালে কী করছেন? কাকেই বা শোনাচ্ছেন গান?

অদ্ভুত সুন্দর এই গল্পটি শুনিয়ে ছিলেন মুকেশ-পুত্র গায়ক নীতিন মুকেশ৷ একটি ছোট্ট মেয়ের আবদার রাখতেই সেদিন হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন মুকেশ। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সেই মেয়েটি। হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকেরা বহু চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মুমূর্ষু মেয়েটি তাঁর মাকে জানিয়েছিল তাঁর অদ্ভুত এক আবদার। সে মুকেশের অন্ধভক্ত। তাই মুকেশকে ডাকতে হবে। একমাত্র তিনি যদি এসে গান শোনান, তবেই সেরে উঠবে সে। চোখের জল মুছে মা জানান, মুকেশজি ভারতবিখ্যাত শিল্পী। জলজ্যান্ত কিংবদন্তি। তাঁর ব্যস্ততা পাহাড়প্রমাণ৷ তিনি কীভাবে আসবেন? তাঁকে ‘নজরানা’ দেওয়ার মতো সাধ্যও তো নেই তাঁদের। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা৷ একটাই আবদার– যেভাবেই হোক মুকেশজিকে ডাকো। একমাত্র সেই ঐশ্বরিক কণ্ঠের জাদুই তাকে সুস্থ করে তুলবে।

নীতিন মুকেশের কাছে শোনা, সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালের এক ডাক্তার ঘটনাটি জানতে পারেন৷ তিনি ছিলেন মুকেশ-ঘনিষ্ঠ। মুকেশের কানে মুমূর্ষু মেয়েটির আর্জি পৌঁছে দেন চিকিৎসকই। এই কথা শুনে আর দেরি না করে সরাসরি হাসপাতালে পৌঁছে যান মুকেশ৷ মেয়েটির পাশে বসে একের পর এক গান শোনান তিনি। অসুস্থ, রোগে জর্জরিত, দুর্বল মেয়েটির মুখে ফোটে হাসি। মেয়েটির পাশাপাশি মুকেশের গান শুনতে সেদিন হাসপাতালে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষও। মুকেশের জন্য বৃষ্টি মাথায় করে হাসপাতালে উপস্থিত হন তাঁরা। পরে মুকেশকে ‘পারিশ্রমিক’ নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি বলেন, “মেয়েটির ওই হাসিমুখই সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক আমার কাছে। এর বেশি কিছু চাওয়ার নেই।”

মজার ব্যাপার, গুরুতর অসুস্থ সেই মেয়েটি এরপর ধীরেধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। সারাজীবন মুকেশকে এই ঘটনার জন্য ঈশ্বররূপে শ্রদ্ধা করেছেন মেয়েটির মা। এটাই মুকেশ। ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ একটি মানুষ।

***

১৯২৩ সালের ২২ জুলাই। দিল্লিতে জন্ম মুকেশচন্দ মাথুরের। জোরাওয়ার চন্দ মাথুর ও চন্দ্রানী দেবীর দশ সন্তানের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। কড়া ধাতের মানুষ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, গান্ধীবাদি জোরাওয়ার ছিলেন সঙ্গীতানুরাগি। চন্দ্রাণীও ভাল গান গাইতেন। বাড়িতে ছিল গান-বাজনার পরিবেশ৷ ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনার প্রতি তাই অদম্য আকর্ষণ মুকেশের। সে সময় তাঁর বোনদের গান শেখাতে আসতেন দিল্লি ঘরানার শিল্পী সুন্দর প্যারি। বোনেদের ক্লাস চলাকালীন গানের ঘরে ঢোকা বারণ ছিল ছোট্ট মুকেশের। লাগোয়া একটি ঘরে বসে বোনেদের রেওয়াজ একমনে শুনত ছোট্ট ছেলেটি৷ তার মধ্যে না জানি কোন সম্ভাবনা দেখেছিলেন সুন্দর। একদিন মুকেশকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নেন তিনি। প্রশ্ন করেন, ‘গান শিখবে?’ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল ছেলেটি৷ একটু হেসে তাঁর দিকে হারমোনিয়াম এগিয়ে দেন সুন্দর প্যারি৷ সরগম শেখানো শুরু করেন। আর অবাক হয়ে দেখেন ছোট্ট মুকেশ আধো আধো গলায় দিব্যি গান গাইছেন। সেই গান যা দু’দিন আগেই তাঁর বোনেদের শিখিয়েছেন সুন্দর।

‘এ গান তুমি শিখলে কোথায়?’ – প্রশ্ন করেন প্যারি। মুকেশ বলে, বোনেদের রেওয়াজ শুনতে শুনতেই গান শিখে নিয়েছে সে৷ অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন সুন্দর৷ বোঝেন, এই ছেলে মহা প্রতিভাধর৷ ঠিকঠাক তালিম পেলে বহুদূর যাবে। সেই শুরু৷ বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে নতুন করে গান শেখা শুরু হল মুকেশের৷ ছোট্ট মুকেশের মধ্যে অসীম প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন আরও একজন। বিখ্যাত অভিনেতা ও মুকেশের দূরসম্পর্কের আত্মীয়– মতিলাল রাজবংশ। সেই মতিলাল, যিনি বিমল রায়ের ‘দেবদাস’ (১৯৬৫) সিনেমায় চুনিলালের ভূমিকায় দিলীপকুমার, সুচিত্রা সেন, বৈজয়ন্তীমালার মতো ডাকসাইটে অভিনেতাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে সাড়া ফেলেছিলেন। স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন ছিলেন যার গুণগ্রাহী।

মুকেশের এক বোনের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এসে ছিলেন মতিলাল। বিয়ের ‘সঙ্গীত’ অনুষ্ঠানে তরুণ মুকেশকে গান গাইতে শুনে অবাক হয়ে যান মতিলাল। এ যেন অবিকল কে এল সায়গল! যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই মিষ্টি সুরেলা গলা। এই ছেলের জন্য আদর্শ জায়গা বলিউড। মুকেশের বাবা জোরাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করে মুকেশকে তিনি বম্বে নিয়ে যেতে চান। রাজি হননি জোরাওয়ার। চেয়েছিলেন ছেলে তাঁর মতো ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্ত সেদিকে মন নেই ছেলের৷ সারাক্ষণ গান নিয়েই মেতে আছে৷ মতিলাল তাঁকে বোঝান৷ অবশেষে চন্দ্রাণী দেবীর কথায় রাজি হন জোরাওয়ার৷ ‘মতিলাল দাদা’র সঙ্গে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে বম্বে আসেন মুকেশ। শুরু হয় তাঁর জীবনের নয়া ইনিংস।

***

তখন চল্লিশের দশক। নয়া ঢেউ সবে উঠতে শুরু করেছে বলিউডে। মতিলালের পরামর্শে পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শুরু করেন মুকেশ। যদিও তাঁর নজর তখন বড়পর্দায় অভিনয় করার দিকে৷ সে সুযোগও এল এবার। মতিলালের চেষ্টায় প্রথম সিনেমায় অফার পেলেন মুকেশ। ১৯৪১ সালে ‘নির্দোষ’-এ নায়ক-গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সদ্য ১৮ ছোঁয়া মুকেশ। পরিচালক বীরেন্দ্র দেশাইয়ের নির্দেশনায় ‘নিদোর্ষ’-এ মুকেশের বিপরীতে ছিলেন সুন্দরী অভিনেত্রী নলিনী জয়ওয়ন্ত। ছবির সঙ্গীত পরিচালক অশোক ঘোষ, গীতিকার নীলকন্ঠ তিওয়ারি।

১১ টি গান ছিল ‘নির্দোষ’-এ। গায়ক-নায়কের ভূমিকায় কামাল করেছিলেন মুকেশ। নলিনী জয়ওয়ন্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গান, অভিনয়ে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছিলেন। ভাল চলেনি ‘নির্দোষ’। ছবি ফ্লপ হলেও হিট হয় তার গানগুলি। বিশেষ করে মুকেশের গাওয়া “দিল হি বুঝা হুয়া হ্যায় তো / ফসলে বহার ক্যায়া” বেশ হিট হয়। ছবিতে নলিনী জয়ওয়ন্তের সঙ্গে দুটি ডুয়েটও গান তিনি। কিন্তু তারপরে আর নতুন করে সুযোগ পাচ্ছিলেন না মুকেশ। ১৯৪৩ এ আসে ‘আদাব অর্জ’। তাও বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। ১৯৪৫-এ এল সুযোগ। নির্দেশক মজহর খানের ‘প্যেহলি নজর’-এ প্লে ব্যাকের জন্য ডাক পেলেন মুকেশ। ছবির নায়ক মতিলাল রাজবংশ। ছিলেন সুলতান আলম, লীলা পাওয়ার, মুনাব্বর সুলতানার মতন খ্যাতনামা শিল্পীরা৷ ছবির সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস, গীতিকার আহ সীতাপুরি।

এই ছবিতেও ছিল প্রায় এক ডজন গান। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে যায় মুকেশের কণ্ঠে “দিল জ্বলতা হ্যায় তো জ্বলনে দে।” কিন্তু এত সহজ ছিল না এই গান। দরবারি কানাড়া রাগে অত্যন্ত কঠিন কম্পোজিশন। কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলেন না মুকেশ৷ কিন্তু যখন গাইলেন সিঙ্গল টেকে তা ‘ওকে’ হল। কিন্তু এর পরেও দেখা দিল সমস্যা। রেকর্ডিং হয়ে যাওয়ার পরেও পরিচালক মজহর খান গানটি ছবিতে রাখতে চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল নায়ক মতিলালের ইমেজের সঙ্গে এই ‘স্যাড সং’ একেবারেই খাপ খাচ্ছে না।

এ কথা শুনে আকাশ ভেঙে পড়ে মুকেশের মাথায়। জীবনে প্রথম প্লে ব্যাক অথচ সেটাই কিনা বাদ পড়তে চলেছে। সোজাসুজি চলে যান নির্দেশকের ঘরে৷ তাঁর হাতেপায়ে ধরে রাজি করান। বলেন, “গায়ক মুকেশ না থাক, এই সিনেমা বা তার অভিনেতারা না থাক, ভবিষ্যতে এই গানটি থাকবে।” মুকেশের জেদ ও আত্মপ্রত্যয়ের কাছে হার মেনেছিলেন মজহর। গানটি যুক্ত হয় সিনেমায় এবং ইতিহাস গড়ে। সুপার-ডুপার হিট হয় ‘প্যেহলি নজর’। ততোধিক হিট মুকেশ ও তাঁর ‘দিল জ্বলতা হ্যায়’। এর পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

***

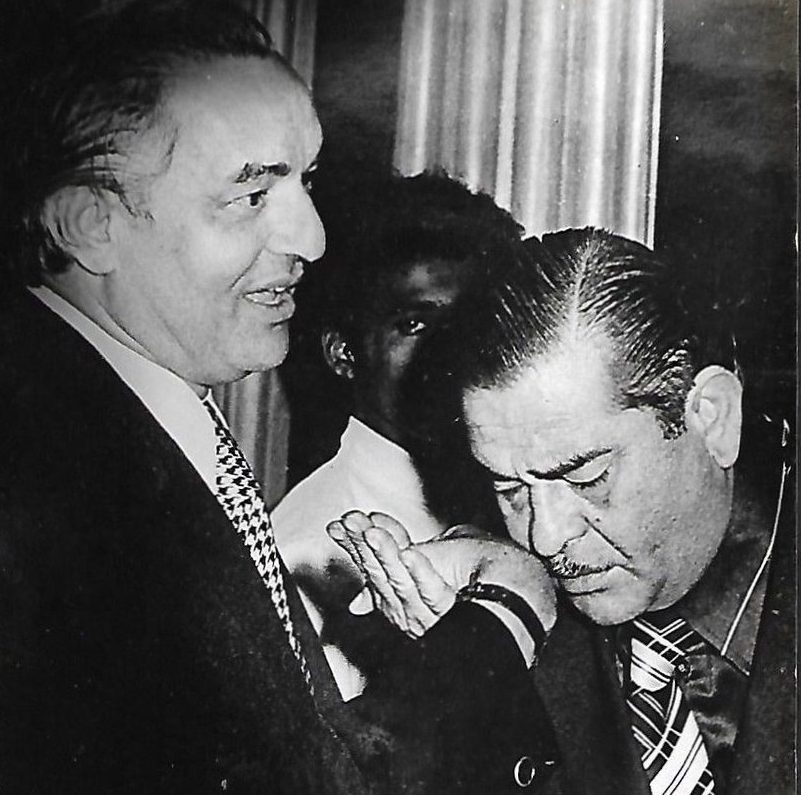

কুন্দনলাল সায়গল ছিলেন মুকেশের আরাধ্য। চলনে বলনে, গায়নে সায়গলকে ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’ দুইই করতেন মুকেশ। তাঁর প্রতিটি গানে কমবেশি থাকত সায়গলের প্রভাব। এতটাই নিখুঁত ভাবে সায়গলকে নিজের গায়কীতে বসান মুকেশ যে ধরা শক্ত হত গানটি আদতে কার গাওয়া। শোনা যায়, মুকেশের “দিল জ্বলতা হ্যায়” গানটি শুনে রীতিমতো চমকে যান সায়গল। অবাক হয়ে বলেছিলেন, “কী আশ্চর্য! এই গানটা আবার কবে গাইলাম? মনে পড়ছে না তো!” সায়গলের ঘনিষ্ঠ মহল যখন বলে, এটা মুকেশের গাওয়া, তা বিশ্বাস করতে পারেননি সায়গল। ডেকে পাঠান মুকেশকে। তাঁর গলায় সেই গান শুনে আপ্লুত হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুকেশ চোখের জলে ভেসে বলেছিলেন, আজ তাঁর গায়ক জন্ম সার্থক হল। কে এল সায়গল তাঁর অলিখিত রাজপাট সেদিন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মুকেশের হাতে নিঃশব্দে তুলে দিয়েছিলেন আশীর্বাদ-সমেত।

এরপর ১৯৪৫-৪৯-এর মধ্যে একে একে মুক্তি পায় ‘মেলা’, ‘আগ’, ‘সুহাগরাত’, ‘আনোখি অদা’র মতন সব ছবি। প্রত্যেকটি হিট। ছবির জন্য নয়, মুকেশের গানের জন্য। কিন্তু একটা অসুবিধা শুরু হয়েছিল ততদিনে। সায়গলের প্রভাব থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছিলেন না মুকেশ। ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে চিনতে শুরু করে ‘জুনিয়র সায়গল’-এর নামে। এই ‘ছায়া পরিচয়’ ভাল লাগছিল না মুকেশের। এই সঙ্কটে ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে আসেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু সঙ্গীত পরিচালক নৌশাদ৷ তাঁর হাত ধরে নিজের স্টাইল সম্পূর্ণ পালটে ফেলেন মুকেশ।

১৯৪৯ এ মুক্তি পায় ‘আন্দাজ’। অভিনয়ে দিলীপকুমার, নার্গিস ও রাজ কাপুর। ইউসুফ সাবের কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন মুকেশ, রাজ কাপুরের কণ্ঠে মহম্মদ রফি। শোনা যায়, মুকেশের গায়কীতে এতটাই প্রভাবিত হন রাজ কাপুর, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লিপের গানগুলি মুকেশ গান। কিন্তু তা মেনে নেননি নৌশাদ। সেই বছরেই মুক্তি পায় রাজ কাপুরের ‘বরসাত’। মুকেশকে প্রায় ‘হাইজ্যাক’ করে নিলেন রাজ কাপুর। হিট হয় রাজ-মুকেশ জুটি। তাঁরা হয়ে ওঠেন অবিচ্ছেদ্য। রাজ কাপুরের সিনেমা মানেই মুকেশের সুপার-ডুপার হিট গান। এরপর এক এক করে ‘আওয়ারা’ (১৯৫১), ‘শ্রী ৪২০’ (১৯৫৫), ফির সুবাহ হোগি (১৯৫৮), ইহুদি (১৯৫৮), ‘অনাড়ি’ (১৯৫৯), ‘জিস দেশ মে গঙ্গা ব্যেহতি হ্যায়’ (১৯৬১) – রাজ কাপুরের সঙ্গে এক স্বপ্নের সফর অতিক্রম করে আসেন মুকেশ৷

রাজ কাপুরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ভীষণ ভাল। রাজ কাপুর বলতেন, “মুকেশ আমার আত্মার স্বর। তাঁকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই।” মুকেশ বলতেন, “রাজ কাপুর তাঁর কাছে জীবনের সবচেয়ে সুমধুর সঙ্গীত।” দুই বন্ধুতে হাসিঠাট্টা, খুনসুটি লেগেই থাকত। মুকেশ এতই ভালমানুষ ছিলেন, এতই অমায়িক ও মাটির সংস্পর্শ রেখে চলতেন, রাজ কাপুর তাঁকে ‘দুধ কা ধুলা’ অর্থাৎ দুধের মত স্বচ্ছ বলে ডাকতেন।

***

মুকেশের গানের মতোই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। গানের পাশাপাশি উজাড় করে ভালবেসেছিলেন তাঁর স্ত্রী সরলদেবীকে৷ ১৯৪৫ সালে এক গানের অনুষ্ঠানে মুকেশের সঙ্গে আলাপ হল সরলার, কোটিপতি ব্যবসায়ী রাইচাঁদ ত্রিবেদীর একমাত্র কন্যা, সরলা ত্রিবেদীর। মুকেশ যাকে আদর করে ডাকতেন ‘সরল’ বলে।

প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়লেন দু’জনে। এক বছর ধরে চলল মুকেশ-সরলের প্রেমপর্ব। একদিন মুকেশকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন সরল। এই প্রথম মুকেশ পড়লেন বিপদে। তিনি তখন সবে একটু একটু করে ইন্ডাস্ট্রিতে জমি খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু তখনও আজকের ‘মুকেশ’ হয়ে ওঠেনি। থাকার জায়গা নেই, শোওয়ার ঘর নেই, নেই মাথার উপর পাকাপাকি কোনও ছাদ। এ অবস্থায় বিয়ে করবেন কী করে? কী করে সামলাবেন আর একজনের দায়িত্ব?

নিন্দুকেরা বুঝি এরই অপেক্ষায় ছিল। খবর রটে গেল, মুকেশ বম্বের কোটিপতি ব্যবসায়ীর মেয়েকে ফুঁসলাচ্ছেন। সেই খবর গিয়ে পৌঁছে যায় রাইচাঁদ ত্রিবেদীর কাছে। তিনি অতি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, অর্থের লেনদেন তাঁর নেশা। ফলে সঙ্গীত, অভিনয় বা অন্য কোনও বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ফলে ভীষণ রেগে ঘোষণা করলেন, এই বিয়ে হবে না।

মহাবিপদে পড়লেন মুকেশ। এমন উভয়সংকটে আগে কখনও পড়েননি তিনি। হবু শ্বশুর তাঁর মুখ দেখতে রাজি নন, এদিকে প্রেমিকা বলছেন বিয়ে না হলে সে বিষ খাবে। এ তো মহা সমস্যা। উপায় বাতলালেন মুকেশের প্রিয় ‘মতিদাদা’, অভিনেতা মতিলাল রাজবংশ৷ তাঁর প্ররোচনায় রাজি হলেন মুকেশ। তারপর করলেন এমন একটা কাজ, যা সম্পূর্ণ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই। সরলকে নিয়ে মুকেশ ‘পালালেন’। কোণ্ডিভালির এক মন্দিরে তারা বিয়ে করলেন। মুকেশের ২৩তম জন্মদিনে। সব বন্দোবস্ত করেন মতিলাল। লোকে ভেবেছিল, এই বিয়ে বেশিদিন টিঁকবে না, বিবাহবিচ্ছেদ অবধারিত। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে একসঙ্গে সারাজীবন কাটিয়েছিলেন মুকেশ ও সরলা। তাঁদের পাঁচ সন্তান। এর মধ্যে নীতিন মুকেশ অন্যতম। নীতিনের মুখে শোনা যায়, অদ্ভুত বোঝাপড়া ছিল তাঁদের। জীবনে বহু ঝড়ঝাপটা, উত্থানপতন একসঙ্গে সামলেছেন দু’জনে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এক মুহূর্ত একে অন্যকে ছেড়ে থাকেননি তাঁরা।

***

দীর্ঘ চার দশকের কেরিয়ারে অসংখ্য অবিস্মরণীয় গান গেয়েছেন মুকেশ। একটা সময় যখন মুকেশের গান মানেই ছবি হিট। পেয়েছিলেন অসংখ্য পুরস্কারও। ১৯৭৪ সালে বাসু চ্যাটার্জির ‘রজনীগন্ধা’-য় সলিল চৌধুরীর সুর ও যোগেশের কথায় গাইলেন “কঈ বার ইঁয়ুহি দেখা হ্যায়’। সে বছরই শ্রেষ্ঠ গায়কের জন্য জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া “কভি কভি মেরে দিল মে”, “কহি দূর যব দিন ঢল যায়ে”, ” উয়ো সুবাহ কভি তো আয়েগি”, “দোস্ত দোস্ত না রহা”, “এক প্যেয়ার কা নগমা হ্যায়”, “ম্যায় পল দো পল কা শায়র হুঁ”, “চন্দন সা বদন চঞ্চল চিতওয়ন”, “ইক দিন বিক যায়েগা”-র মতো হাজার হাজার হিট গান তাঁর কণ্ঠের জাদুতে অমরত্ব পেয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র হিট গান দিয়ে মুকেশের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। মানুষ হিসেবেও সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। রাজ কাপুর বলতেন, “এমন উদার, দিলখোলা মানুষ হয় না। যে যখনই যা কিছু চেয়েছেন, সাধ্যমতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন মুকেশ।” নৌশাদ জানিয়েছেন, নিজস্ব গাড়ি থাকা সত্ত্বেও বরাবর বাসে যাতায়াত করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন মুকেশ৷ বহুদিন এমন হয়েছে যে বাসে করে রেকর্ডিং করতে এসেছেন তিনি। নিতিন মুকেশ বলেছেন, একবার তিনি কলেজে পড়ার সময় ‘বাবা’র গাড়ি চালিয়ে ফিরতে গিয়ে দেখেন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন মুকেশ। তিনি বলতেন মানুষের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য সুর। তাই বাসে করে যেতে যেতে অচেনা-অজানা সুরগুলি ঝালিয়ে নিতেন মুকেশ৷

***

মৃত্যুও এসেছে তাঁর চুপিসাড়ে, সবার অলক্ষ্যে। ১৯৭৬ সালে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যান মুকেশ। কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে। ছেলে নীতিন মুকেশও সেই সফরে৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান শহরে ছিল অনুষ্ঠান।

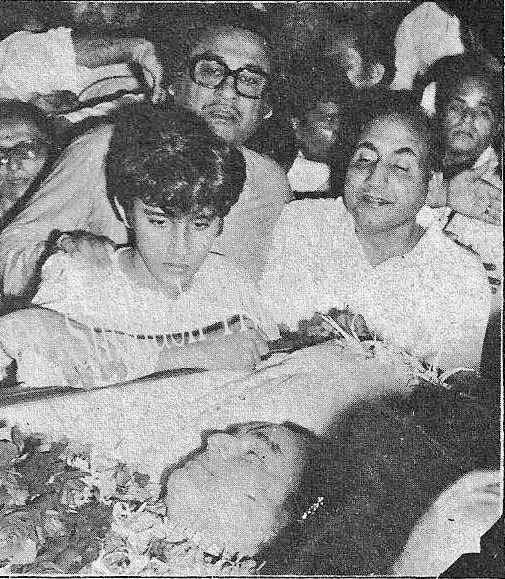

সেদিন হঠাৎই সকাল সকাল উঠে পড়েছেন মুকেশ৷ সারা শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি, ঘাম দিচ্ছে৷ স্নান সেরে এসেও অস্বস্তি কম হয়নি। এর পর হঠাৎই প্রবল বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। ঘরের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফেরানো যায়নি মুকেশকে৷ চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে সুরলোকে পাড়ি দেন মুকেশ। শেষ হয় ভারতীয় ফিল্ম সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। লতা মঙ্গেশকর ট্যুর ক্যানসেল করে তাঁর আদরের ‘মুকেশ ভাইয়া’র মরদেহ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। গোটা দেশ শোকস্তব্ধ হয়েছিল তাঁর প্রয়াণে। রাজ কাপুর বুক চাপড়ে বলেছিলেন, “আজ আমার কণ্ঠ হারিয়ে গেল।” গোটা মুম্বই পথে নেমেছিল তাঁকে ‘অলবিদা’ জানানোর জন্য।

আজ ৯৮ বছরে পা রাখলেন দিল্লির সেই লাজুক, শান্ত, দেবদূতের মতো দেখতে ছেলেটি, যে কিনা, অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসে খেলাচ্ছলে গায়ক হয়ে গেছিল৷ কিন্তু তাতে খেদ নেই। সেই অসামান্য সুললিত কণ্ঠের অধিকারী মুকেশচাঁদ মাথুর, নিজগুণে একদিন হয়ে উঠেছিলেন গোটা দেশের কণ্ঠ। মুকেশের ক্ষয় নেই। তিনি ‘অমর’। আজও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক, বর্তমান। নিজের গানেই সেই বার্তা দিয়ে গেছেন তিনি–

“কল খেল মে হম হো না হো

গর্দিশ মে তারে রহেঙ্গে সদা-

ভুলোগে তুম, ভুলেঙ্গে উয়ো

পর হম তুমহারে রহেঙ্গে সদা

রহেঙ্গে ইয়েহি, অপনে নিশান

ইসকে সিভাহ জানা কঁহা…”

*ছবি সৌজন্য: Chandrakantha.com, Pinterest, Starsunfolded.com, Twitter.com, Theprint

*ভিডিও সৌজন্য: Youtube, Saregama

পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।

One Response

ছবির মতো ঘটনাপ্রবাহ, অপূর্ব বললেও কম বলা হয়।