পুবের আলোয় কাটল অন্ধকার। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান বজরায় বৈশাখের প্রথম ভোরে সুবিনয় রায় ধরলেন, ‘নব আনন্দে জাগো।’ আর এক বছর, একই দিনে টিভি স্টুডিয়োতে সুরসিক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় গাইলেন রসরাজ অমৃতলাল বসুর কালজয়ী গান,

‘১লা বোশেখ, Take, please take

এনেছি নূতন দিনের মজার খাবার জলভরা তালশাঁস।’

বহু কাল পরে, অন্য এক পয়লা বৈশাখে তখন সদ্যনির্মিত সায়েন্স সিটির ফোয়ারা পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন গিটার হাতে নাগরিক কবিয়াল।

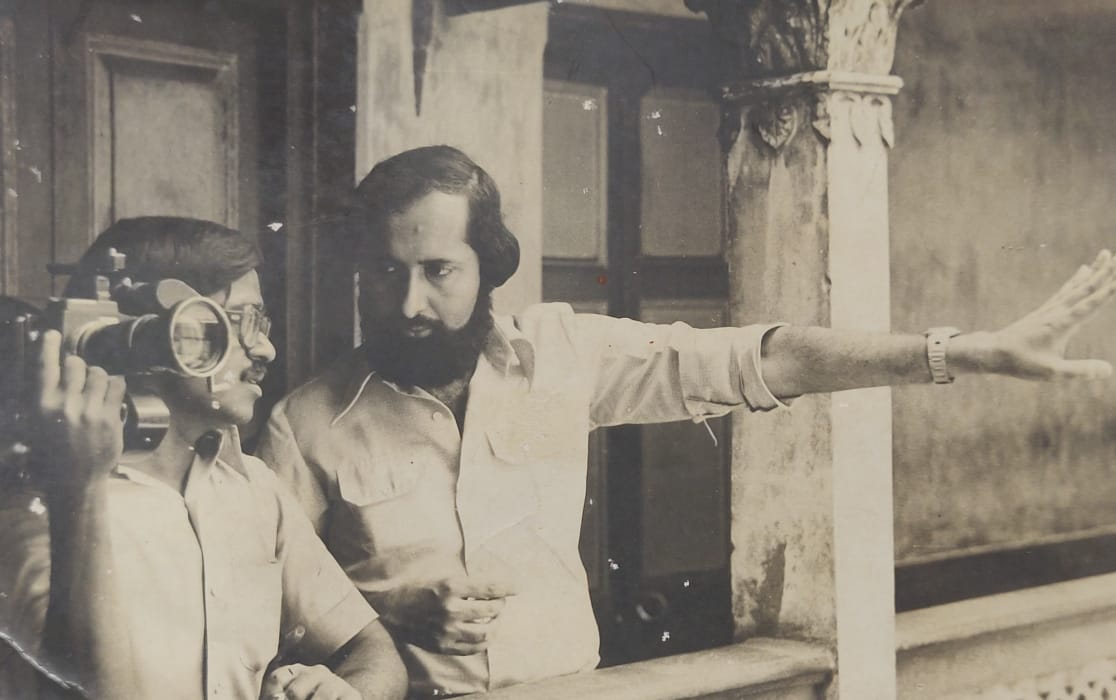

যাঁদের বয়স তিরিশ পেরিয়েছে, তাঁরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝেছেন, এ সবই কলকাতা দূরদর্শনের বিখ্যাত অনুষ্ঠান ‘নববর্ষের বৈঠক’-এর খণ্ডচিত্র। আর যাঁর নাম এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে, তিনি দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতার প্রাক্তন অধিকর্তা পঙ্কজ সাহা। টানা প্রায় তিন দশক, ‘নববর্ষের বৈঠক’ এবং ‘দর্শকের দরবারে’ যাঁকে ছাড়া ভাবাই যেত না। দু’দিনের ফোন আড্ডায় তিনি উজাড় করে দিলেন স্মৃতির ভাণ্ডার।

কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের পথচলা শুরু ১৯৭৫ এর ৯ অগস্ট। মাস দু’য়েকের মধ্যে দুর্গাপুজো। কেন্দ্রের প্রথম অধিকর্তা মীরা মজুমদার পঙ্কজ সাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন মহালয়া উপলক্ষে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করা যায় কি?

পঙ্কজ বললেন, ‘রেডিয়োতে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অসম্ভব জনপ্রিয় হলেও সেটি ধর্মভিত্তিক। আমি ধর্মনিরপেক্ষভাবে কিছু করতে চাই। সুনির্দিষ্ট কিছু ভাবনাও আছে।’ সে বছর মহালয়া উপলক্ষে দূরদর্শনে দেখানো হয় দু’টি অনুষ্ঠান। পঙ্কজের সহকর্মী, পরে স্ত্রী, শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত প্রয়োজিত ‘শারদমালিকা’য় উঠে আসে প্রকৃতির মাঝে দেবীর আগমনের ছবি। আর ‘মহালয়ার স্মৃতি’ অনুষ্ঠানে পঙ্কজ হাজির করেন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র দিকপালদের, যাঁদের মধ্যে ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাইচাঁদ বড়াল, সুপ্রীতি ঘোষ ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক ধারার কথা মনে রেখে ১৯৭৬ সালে ‘নববর্ষের বৈঠক’-এর প্রস্তাব দিলেন পঙ্কজ। সেটি অনুমোদনও পেল। দূরদর্শনে তাঁর প্রথম বস্ মীরা মজুমদার সম্পর্কে পঙ্কজ বললেন, ‘ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মীরাদি একজন অসাধারণ নেত্রী হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন একজন উদারমনা মানুষও। এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি আমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।’

বাংলার নববর্ষ নানা দিক থেকেই বাঙালির উৎসব। একদিকে হালখাতা তো অন্য দিকে গঙ্গাস্নান। একদিকে গুরুজনদের প্রণাম তো অন্য দিকে মণ্ডা-মিঠাইয়ের ভূরিভোজ। আড্ডার ধাঁচে সেই সাবেকিয়ানাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন পঙ্কজ। প্রথম বারের ‘বৈঠক’-এ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বিশিষ্ট তবলাবাদক হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (হীরুবাবু), আঙুরবালা দেবী, ইন্দুবালা দেবী ও সুপ্রীতি ঘোষ। সেই সময় টিভির সম্প্রচার হত শুধু সন্ধ্যাবেলা, মাত্র কয়েক ঘণ্টা। লাইভ রেকর্ডিং-এর সুযোগও ছিল কম। ফলে ১৯৭৬ সালে প্রথম ‘বৈঠক’-ও বসেছিল সন্ধ্যাতেই।

কথার ফাঁকে প্রশ্ন করি, ‘নববর্ষের বৈঠক কবে থেকে সাত সকালে শুরু হল? ভোরে উঠব বলে, আমি তো রীতিমতো অ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম।’

সঞ্চালকের কাছে সেই বৈঠকী গল্পও শুনলাম। ‘কয়েক বছর পরের কথা। কলকাতা দূরদর্শনের সম্প্রচার তখনও সন্ধ্যায় সীমাবদ্ধ। তৎকালীন কেন্দ্র অধিকর্তা নির্মল শিকদারকে বললাম, ‘নববর্ষের বৈঠক’ সকালে বিশেষ লাইভ সম্প্রচার করলে মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখতে আরও বেশি আগ্রহী হবেন। কারণ ভারতীয়রা সকালে উঠতেই অভ্যস্ত। নির্মলদা রাজি হলেন।’

ন’য়ের দশকের গোড়ায়, বেসরকারি চ্যানেল আসার আগে দূরদর্শনের কোনও প্রতিযোগীই ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, বেসরকারি চ্যানেল আসার পরেও ‘নববর্ষের বৈঠক’ একইরকম অপ্রতিরোধ্য। এই বিপুল জনপ্রিয়তার একাধিক কারণ তুলে আনলেন পঙ্কজ সাহা। ‘বিষয় নির্বাচনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন। তার জন্য কখনও কখনও ঝুঁকিও নিতে হয়েছে। এর পাশাপাশি, শিল্পী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।’

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘বৈঠক’ বসে পাতাল রেলের কামরায়। ‘মহাত্মা গান্ধী রোড’, ‘নেতাজি ভবন’, ‘যতীন দাস পার্ক’-এর মতো বিপ্লবীদের নামাঙ্কিত স্টেশনের নাম দেখে এই ভাবনা ছিল পঙ্কজ-জায়া শর্মিষ্ঠার। যেবার বাংলার নতুন সহস্রাব্দ শুরু হল, সে বার ‘বৈঠক’ হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। বাংলা ছায়াছবির শতবর্ষ উপলক্ষে ‘বৈঠক’ বসে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে। বাঙালির বিজ্ঞানচর্চাকে তুলে ধরতে বেছে নেওয়া হয় সায়েন্স সিটিকে। উনবিংশ শতাব্দীর ‘বাবু কালচার’-এর কয়েকটি ঝলক দেখাতে ঘোরানো হয়েছিল লাহাবাড়িতে।

অন্য দিকে, ‘পরম্পরা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে সপরিবার হাজির ছিলেন পি সি সরকার জুনিয়র, সুমিত্রা সেন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। ২০০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে এসেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুধীর চক্রবর্তী।

এই প্রসঙ্গে পঙ্কজ বললেন, ‘আমাদের সৌভাগ্য, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম কয়েকজন পণ্ডিত মানুষকে। সারা বছর ধরেই চলত আলাপ-আলোচনা। উপদেষ্টা ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। ছিলেন বাংলা ভাষার দুই সুপণ্ডিত জ্যোতিভূষণ চাকী ও পবিত্র সরকার। গবেষণার ক্ষেত্রে সাহায্য পেয়েছি বিশিষ্ট লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও।’

প্রতি বছর বৈঠকের শিল্পী তালিকাতে থাকত নবীন-প্রবীণের সমাহার। মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করতেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমর পাল, বিমান মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অজয় চক্রবর্তীরা। পঙ্কজ জানালেন, শুভেন্দু মাইতি, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করেন। হঠাৎ মনে পড়ল ১৯৮৮ সালের ‘নববর্ষের বৈঠক’-এর কথা। সবুজ জামা পরা এক সুদর্শন নবীন যুবা শোনালেন ‘ও শিমুল বন, দাও রাঙিয়ে মন।’ অসাধারণ পরিবেশনা। জানা গেল, তিনি সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী শ্যামল মিত্রের পুত্র সৈকত মিত্র।

সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সৈকত বললেন, ‘সে বারের অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং হয়েছিল সম্ভবত আলিপুরের এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে। আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন পূর্ণদাস বাউল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন। আমি আবার সে দিন রিহার্সাল হবে ভেবে পাজামা-পাঞ্জাবি না পরে চড়িয়েছিলাম সাধারণ শার্ট-প্যান্ট। যখন শুনলাম সেদিনই টেক হবে, তখন নিজের সবুজ শার্ট নিয়ে একটা খুঁতখুঁতানি রয়েই গেল। তখন পঙ্কজদা আশ্বস্ত করলেন, ‘সবুজ তো তারুণ্যের প্রতীক। এই রংটা দিয়ে বেশ চলে যাবে।’

‘নববর্ষের বৈঠক’-এর আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল দুই বাংলার ভাব সম্মিলন। বিভিন্ন সময়ে এতে অংশ নিয়েছেন ও পার বাংলার বেগম সুফিয়া কামাল, ফিরোজা বেগম, ওয়াহিদুল হক, সাবিনা ইয়াসমিন এবং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার মতো গুণীজনেরা। শুধু তাই নয়, ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকায় মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশে নববর্ষ পালনের নানা ছবি এই অনুষ্ঠানে দেখাবার ব্যবস্থা করেন পঙ্কজ সাহা।

এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ঝুঁকিও নিতে হয়েছে বহুবার। কিন্তু তার গুণমান এতটাই উঁচু তারে বাঁধা থাকত, যে অনুষ্ঠান শেষে পঙ্কজ ও তাঁর সহকর্মীদের মনে হত, পরিশ্রম সার্থক। গঙ্গাবক্ষে নববর্ষ পালনের কথাই ধরা যাক। দিনের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এই ভাবনা থেকে, আগের রাতেই শিল্পী-লেখকদের তোলা হয় বজরায়। সুবিনয় রায় ছাড়াও ছিলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ।

দু’পাশে ছিল দু’টি লঞ্চ। একটিতে পঞ্চব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, অন্যটিতে শৌচাগার। পাওয়ার জেনারেটরের মাধ্যমে বজরায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা হয়। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাখা হয় পাঁচটি স্পিড বোটও। সকালে বজরার চলা শুরু হতেই গঙ্গার পাড় বরাবর চলতে থাকে অ্যাম্বুল্যান্স। এর পাশাপাশি, ১৫ মিনিট অন্তর আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি জানিয়ে দিচ্ছিল আলিপুর হাওয়া অফিস। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব ছিল পঙ্কজেরই।

১৯৮৭ সালে পাতালের রেলে ‘বৈঠক’-এ তো পরতে পরতে ছিল উত্তেজনা। পঙ্কজের কথায়, ‘দশটা থেকে টানা তিন রাত্তির শুটিং চলেছিল। শিল্পী ও কলাকুশলীদের নৈশভোজ সারতে হত তার আগেই। প্রত্যেকটি কামরা সাজানো হয়েছিল। একটিতে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও তাঁর নান্দীকার নাট্যদল পরিবেশন করেছিলেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহর পাশাপাশি লন্ডন থেকে এসেছিলেন এক ঝাঁক শিল্পী।’

ক্যালকাটা কয়্যারের কর্ণধার কল্যাণ সেন বরাটের পরিচালনায় কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে ‘টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল’-এর সঙ্গে পরিবেশিত হয় সম্মেলক নৃত্য। ‘নববর্ষের বৈঠক’-এ পরেও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু পাতাল রেলের সেই অভিজ্ঞতা কখনও ভোলার নয়,’ বললেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট। কল্যাণ মনে করিয়ে দিলেন, ‘তখন তো আর অন্য কোনও চ্যানেল ছিল না। তাই মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য দূরদর্শনই ছিল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।’

তিন দশকে এতগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে পঙ্কজ সাহার ব্যক্তিগত পছন্দের শীর্ষে থাকবে রেলগাড়িতে নববর্ষ পালন। ছ’কামরার রেলগাড়ি রূপান্তরিত হয়েছিল একটা গোটা স্টুডিওতে। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় একটি স্টিম এঞ্জিনও। গাওয়া হয় রেলগাড়িতে লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘চলি গো, চলি গো।’ বোলপুর যাওয়ার পথে নোয়াদার ঢাল স্টেশনে বসানো হয় বাউল মেলা। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হন শিল্পীরা।

শান্তিনিকেতনের লাগোয়া গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের জন্য চমৎকার সেট গড়ে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক জনক ঝঙ্কার নার্জারি। সে বার শিল্পী তালিকাও ছিল ‘তারায় তারায় খচিত।’ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু মাইতি।

‘নববর্ষের বৈঠক’ একদিকে যেমন হয়ে উঠেছিল কবি-লেখক-শিল্পীদের মিলনমেলা, ঠিক তেমনভাবে অন্তরালে থাকা গুণী শিল্পীদের জন্য হয়ে উঠেছিল স্বীকৃতির মঞ্চ। এমনই একটি নাম, তারা ভট্টাচার্য। বড়বাবু শিশিরকুমার ভাদুড়ির শিষ্য, গায়ক-অভিনেতা তারা ভট্টাচার্য, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে মধ্য-আশিতেও মাতিয়ে দিয়েছিলেন নববর্ষের আসর। তাঁর গাওয়া ‘কতক লোকের কথায়, কতক নেশার ঝোঁকে, শেষে বিয়ে করে দাদা গেছি ঠকে’ আজও কানে বাজে।

কলকাতার কসমোপলিটান চরিত্রকে সম্মান জানাতে, অবসর নেওয়ার বছর, ২০০৬ সালের ‘বৈঠক’-এ পঙ্কজ উপস্থাপনা করেন ‘অবাঙালি বাঙালি।’ শুধু স্টুডিয়োতে আটকে না-থেকে পঙ্কজ ও তাঁর সহকর্মীরা আলাপচারিতায় মাতেন এমনই বহু মানুষের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বি কে বিড়লা, মোহন সিং, ঊষা উত্থুপ, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ ও মনীষা মুরলী নায়ার, প্রীতি প্যাটেল, মেরিয়্যান দাশগুপ্ত, প্রতিভা অগ্রওয়াল, থাঙ্কমণি কুট্টি প্রমুখ।

যে কোনও সাহিত্য বাসরে নিয়মিত মুখ পঙ্কজ সাহা অবসর গ্রহণের পরেও আমন্ত্রিত সঞ্চালক হিসাবে কয়েকবার দূরদর্শনে এই অনুষ্ঠান করেছেন। বহু প্রবীণ দর্শকের কাছে তিনি আজও দূরদর্শনের সুপারস্টার। কথার ফাঁকে তিনি বার বার মনে করিয়ে দিলেন, দূরদর্শনের বহু পুরনো অনুষ্ঠানের উপযুক্ত সংরক্ষণ এখনই প্রয়োজন। না হলে অমূল্য রত্নের পরিণতি হবে ‘ধূলায় হয়েছে ধূলি’র মতোই।

*সব ছবি শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত

*সৈকত মিত্রের ছবি – Youtube

দু’দশক ইংরেজি সংবাদপত্রের কর্তার টেবিলে কাটিয়ে কলমচির শখ হল বাংলায় লেখালেখি করার। তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কয়েকজন ডাকসাইটে সাংবাদিক। লেখার বাইরে সময় কাটে বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটাও নেহাত মন্দ গান না।